Je pense que vous êtes nombreux à penser que les premiers enregistrements sonores datent environ de 1877, avec l’invention d’Edison et Marie qui a un petit agneau.

En effet, si le Phonographe d’Edison est probablement le plus ancien à avoir diffusé un son enregistré, deux inventions françaises antérieures l’ont précédé.

La première et la plus ancienne est celle d’Édouard-Léon Scott de Martinville qui permettait de voir le son grâce à son Phonautographe.

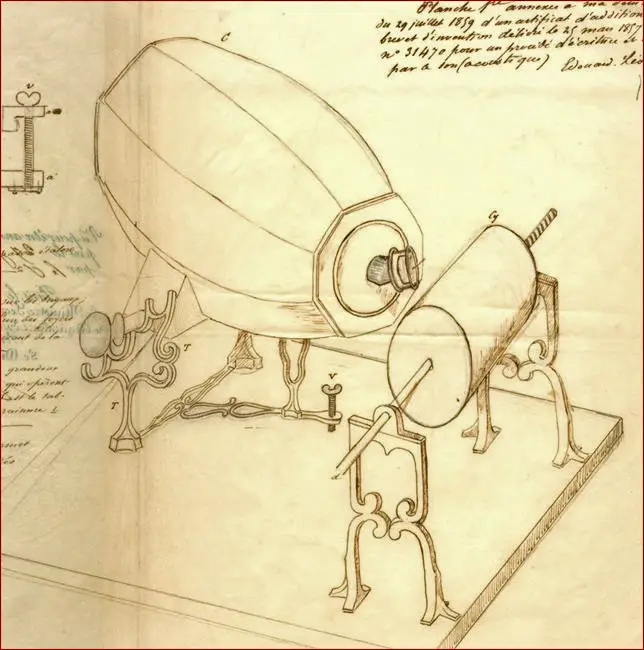

La demande de brevet a été déposée le 25 mars 1857 sous la référence 1 BB 31470.

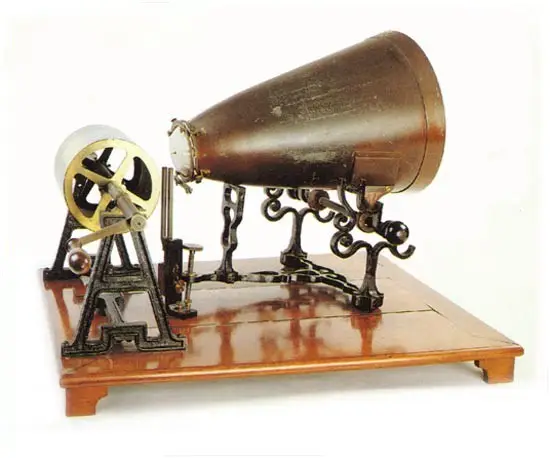

Le Phonautographe d’Édouard-Léon Scott de Martinville

Édouard-Léon Scott de Martinville (1817–1879) a réalisé les premières captures de son dès 1853, soit 24 ans plus tôt qu’Edison. Mais alors, pourquoi ne lui donne-t-on pas la palme du premier enregistreur ?

Pour le comprendre, il faut étudier le fonctionnement de l’engin.

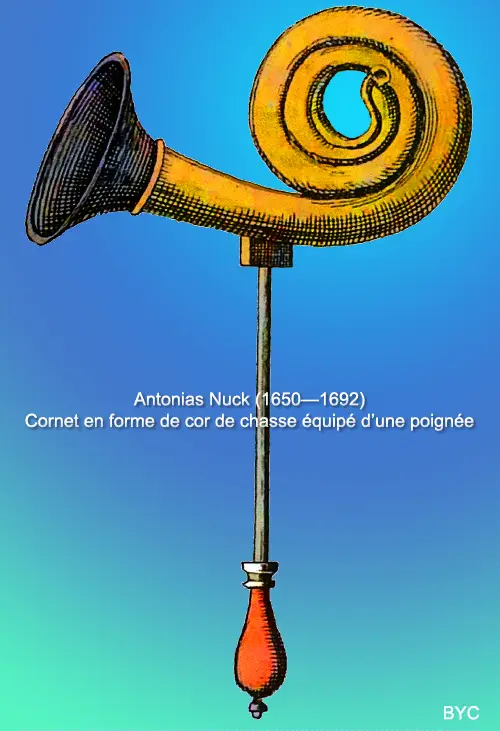

Un pavillon canalise les sons entrants. Ce système était courant, car le cornet acoustique utilisé par les personnes ayant une baisse de l’audition utilisait déjà ce principe depuis plusieurs siècles.

Cependant, contrairement aux procédés ultérieurs d’Edison, le système de Scott de Martinville enregistre la déviation d’un faisceau lumineux sur une feuille de papier sensible à la lumière.

Le catalogue de Rudolph Kœnig

Rudolph Kœnig, fabricant de matériel de laboratoire, obtient un accord d’exclusivité pour la fabrication des Phonautographes à partir de 1859. Voici comment il décrit ce matériel dans son catalogue. Tout d’abord, dans la préface :

« Dans le présent catalogue, j’ai ajouté aux instruments d’acoustique réunis dans la dernière édition du Catalogue de M. Marloye, de 1851, et aujourd’hui partout adoptés dans les cabinets de physique, un nombre assez considérable d’appareils nouveaux.

Une partie de ces appareils sont devenus, dans l’état actuel de la science, presque indispensables pour l’étude de l’acoustique ; les autres offrent encore assez d’intérêt pour figurer dans les cours et les collections, d’instruments de physique. Je crois devoir attirer particulièrement l’attention des savants sur l’appareil de phonautographie (fixation graphique du son) reposant sur les brevets de M. L. Scott, et dont je suis le seul constructeur, parce que cet instrument ne permet pas seulement de répéter une longue série d’expériences très-intéressantes, mais qu’il donne aussi le moyen de faire un grand nombre de recherches scientifiques qui jusqu’à présent étaient restées absolument inabordables. »

Puis vient la description de l’équipement :

48. Phonautographe de M. t. Scott. 500 »

49. Le même, avec cylindre et porte-membrane en bois. 400 »

Par les trois moyens sur lesquels s’appuient les brevets de M. L. Scott, c’est-à-dire : 1° l’emploi d’un style souple et tout à fait léger ; 2° l’application de ce style sur une membrane placée à l’extrémité d’un conduit ou récepteur du son, et 3° la fixation des figures obtenues sur un papier ou tissu revêtu d’une couche d’un noir de lampe spécial, il devient possible d’obtenir avec cet appareil non seulement le tracé de tous les mouvements vibratoires des corps solides d’une manière beaucoup plus facile et complète, et sur une étendue beaucoup plus grande qu’avec les deux instruments des Nos 46 et 47, mais on peut aussi imprimer directement tous les mouvements qui s’accomplissent dans l’air ou dans d’autres fluides, et c’est par là surtout que l’appareil ouvre un champ nouveau et vaste à des recherches de ce genre.

Dans le prospectus ci-joint de M. Scott, on trouve encore des détails sur cet instrument et l’énumération d’une série d’expériences qui nous ont déjà réussi au point de pouvoir être répétées sans difficulté par tout le monde, car le maniement de l’appareil est rendu excessivement facile par la manière dont il est disposé.50. Collection d’épreuves de tout genre obtenues par l’appareil précédent.

Extrait du catalogue de Rudolph Kœnig 1859 — Page de couverture et fascicule sur le Phonautographe.

Ce principe de l’enregistrement optique est viable, car il a été utilisé pendant des décennies pour le cinéma, notamment pour les grands classiques hollywoodiens qui utilisaient le son optique (procédé Movietone).

Ce qui manquait à l’époque de Scott de Martinville, c’était le système de lecture de ce que l’on avait enregistré.

L’invention de Charles Cros

Il manquait donc la partie de reproduction du son enregistré avec le Phonautographe. Charles Hortensius Émile Cros a eu l’idée vers 1876 de graver par gravure chimique des tracés réalisés avec un Phonautographe. Les gravures obtenues devaient permettre d’être reproduite en faisant se déplacer une aiguille reliée à une membrane connectée à un pavillon.

Allant plus loin dans sa logique, il considère l’idée de graver directement, sans passer par l’étape optique. Il dépose alors le 18 octobre 1876, un document décrivant « un procédé d’enregistrement et de reproduction des phénomènes perçus par l’ouïe ». Ce document est finalement enregistré par l’Académie des sciences le 30 avril 1877 et ouvert le 8 décembre, à la demande de Charles Cros, soit deux jours après l’enregistrement d’Edison (Mary has a little lamb) et plus d’une semaine avant la demande de brevet d’Edison.

Son appareil qu’il a nommé Paléophone est constitué d’une membrane vibrante dotée en son centre d’une pointe qui repose sur un « disque animé d’un double mouvement de rotation et de progression rectiligne » (c’est le principe des platines à bras tangentiel pour disques vinyles).

Dans le dispositif décrit par Charles Cros, le son de la voix fait vibrer la membrane qui elle-même anime l’aiguille qui trace un sillon sur le disque. Lorsque l’aiguille parcourt le sillon produit, elle transmet une vibration à la membrane qui reproduit le son du départ.

Le petit doute sur la viabilité de la solution par rapport à celle d’Edison, c’est l’utilisation de la feuille d’étain ou cuivre mince qui n’est pas clairement mentionnée dans le brevet, mais dans des écrits antérieurs, non-déposés.

Contrairement au Phonautographe, le procédé est réversible. Il enregistre et restitue les sons.

Edison est-il inventeur ou copieur ?

Si on en croit les « on-dit », l’idée qu’Edison se serait approprié l’idée de Scott de Martinville et celle de Cros ne serait pas si étonnante, si on se souvient qu’on l’accuse d’avoir également volé les idées :

- de la lampe à incandescence à Humphry Davy

- de la chaise électrique à Harold P. Brown

- de la caméra à William Dickson

- du négatif sur papier ciré à Gustave Le Gray

- de l’utilisation des rayons X (fluoroscope) à Wilhelm Röntgen

Je ne me lancerai pas dans le débat, c’est un peu comme Gardel qui, bien que né en France, est revendiqué par les Uruguayens. L’enregistrement sonore est né en France et Edison qui était parfaitement documenté a eu plusieurs mois pour avoir connaissance du procédé imaginé par Charles Cros, d’autant plus que ce dernier a été publié par l’abbé Lenoir dans la Semaine du Clergé et que donc Edison avait tous les éléments sous la main. Le Phonautographe de Scott de Martinville et la description du dispositif de Charles Cros.

Addendum 2016 : Un article de la porte ouverte reprend avec des détails cette histoire. Les curieux pourront s’y reporter

Récemment, FirstSound a essayé de donner la parole aux enregistrements de Scott Martinville. L’idée a été de transformer les tracés en sons.

Je n’entrerai pas dans le détail des deux méthodes employées, mais vous pourrez avoir des précisions dans le site de FirstSound.

Sur ce site, vous pourrez également entendre divers enregistrements restitués, comme « Au clair de la Lune » (dans deux versions de 1860).

Parmi les enregistrements restitués, j’attire votre attention sur « Diapason at 435 Hz – at sequential stages of restoration (1859 Phonautogram) [#33] ». On peut y écouter successivement différents états de restauration du signal, le dernier étant digne d’un enregistrement moderne. Cependant, il y a plusieurs biais dans leur restitution.

La première est que ce serait l’enregistrement d’un diapason à 435 Hz. Pour ma part, je pense qu’il s’agit plutôt du diapason à 512 Hz dans la mesure où dans son catalogue, Rudolph Kœnig vend sur la même page que le Phonautographe, un diapason à 512 Hz (Ut). Ce serait assez curieux qu’il utilise un autre matériel que celui qu’il vend pour son enregistrement…

C’est d’autant plus embêtant que cela discrédite un peu les restitutions. Ils sont partis de ce qu’ils voulaient obtenir pour faire « parler » l’enregistrement. On se fiera donc plutôt au début du fichier sonore en imaginant que Rudolph Kœnig a enregistré un son plus aigu que celui qu’ils restituent.

Pour les autres enregistrements, comme « Au clair de la Lune », il faut espérer que la part d’interprétation n’est pas exagérée.

Quoi qu’il en soit, avec un siècle et demi de retard, les enregistrements de Scott de Martinville parlent et même chantent.

Merci à FirstSound pour cet exploit et Monsieur Edison, arrêtez de piquer les idées des autres.

Dans un autre article, nous évoquons l’histoire des enregistrements de tango, domaine qui nous intéresse particulièrement. Vous le trouverez au bout de ce lien.

Quelques trésors du National Recording Preservation Board de la Library of Congress

| Nom du « trésor » | Auteur | Date d’enregistrement |

| Phonautograms | Edouard-Leon Stott de Martinville | 1853–1861 (circa) |

| The 1888 London cylinder recordings of Colonel George Gouraud | George Gouraud | 1888 |

| Edison Talking Doll cylinder (November 1888) | n/a | 1888 |

| The Lord’s Prayer | Emile Berliner | |

| Twinkle Twinkle Little Star | Emile Berliner | |

| Around the World on the Phonograph | Thomas Edison | 1888–1889 |

| Fifth Regiment March | Thomas Edison | 1888–1889 |

| Pattison Waltz | Thomas Edison | 1888–1889 |