Eduardo Rovira

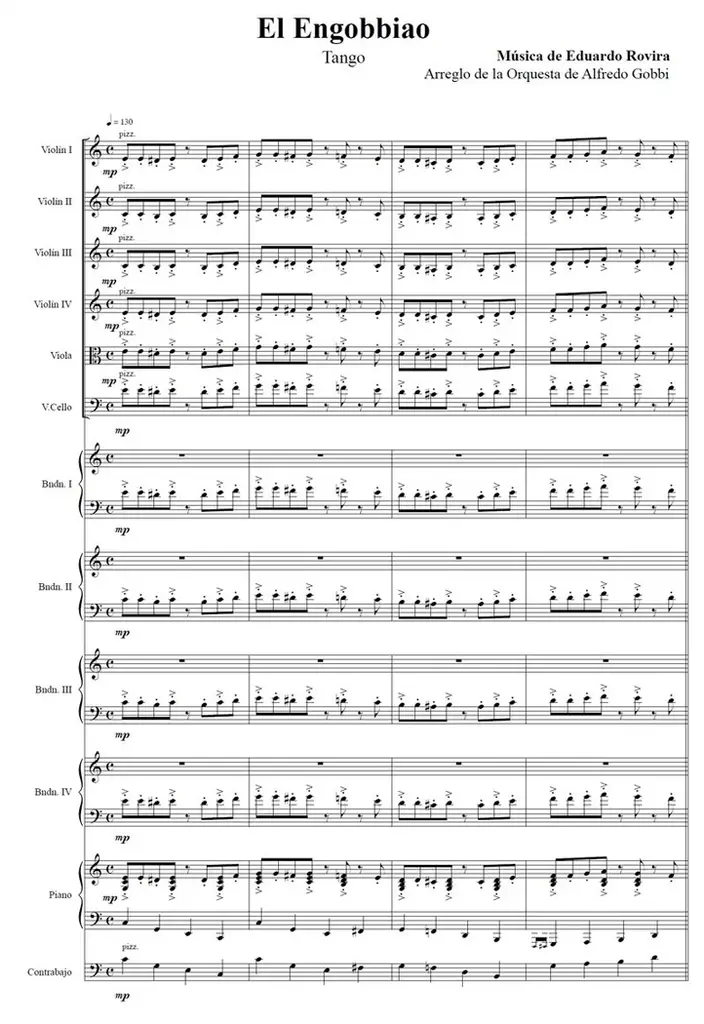

Ne cherchez pas dans le dictionnaire le mot Engobbiao, vous ne le trouverez pas. C’est une création de Eduardo Rovira en l’honneur de… Si, vous allez trouver ; G — O — B — B — I. Bravo !

Il y a trois Gobbi fameux dans l’histoire du tango, Flora, Alfredo et Alfredo. Oui, deux Alfredo. Essayons d’y voir plus clair.

Extrait musical

Tout d’abord écoutons ce titre surprenant que Rovira écrira en l’honneur du chef de l’orchestre où il était bandonéoniste.

Les Gobbi

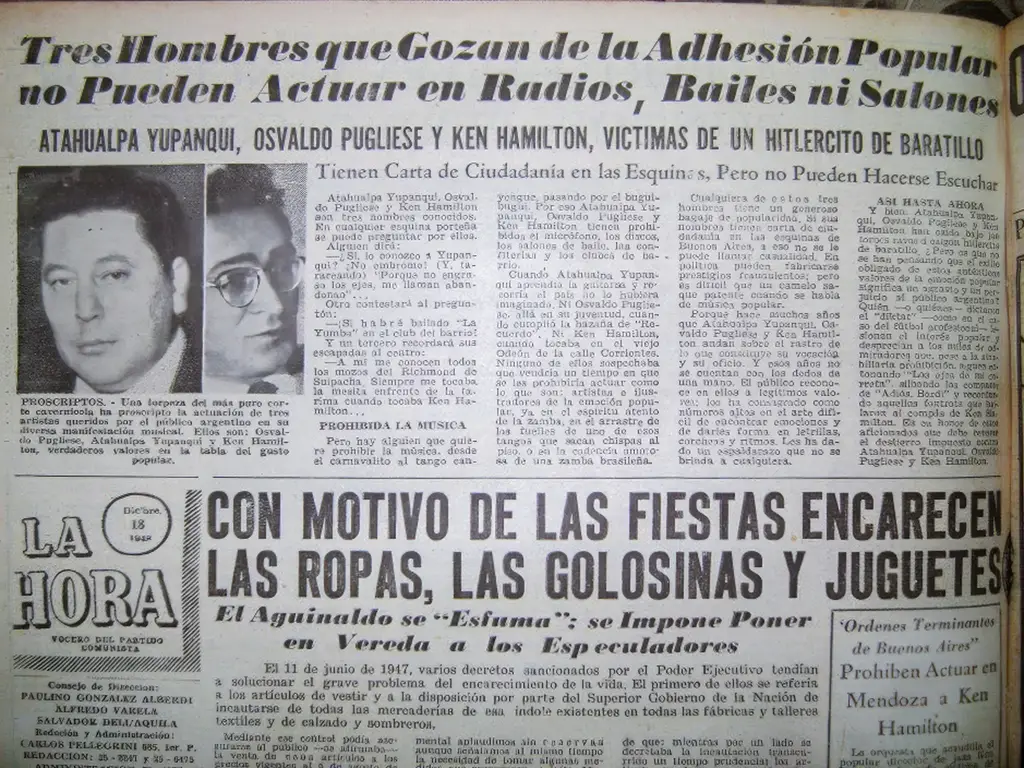

Nous avons déjà évoqué et à plusieurs reprises les Gobbi, mari et femme, pionniers du tango et indiscutablement propagateur du genre en France après l’avoir fait en Argentine.

Flora, la femme et Alfredo, donc, le mari ont plusieurs enregistrements, parmi les plus anciens qui nous soient parvenus. Les pauvres, la technique d’enregistrement de l’époque n’a pas rendu justice à la qualité de leurs interprétations, obligés qu’ils étaient plus à crier qu’à chanter pour que quelque chose se grave sur le disque.

Vous aurez reconnu ce thème que l’on connaît désormais sous le titre El porteñito.

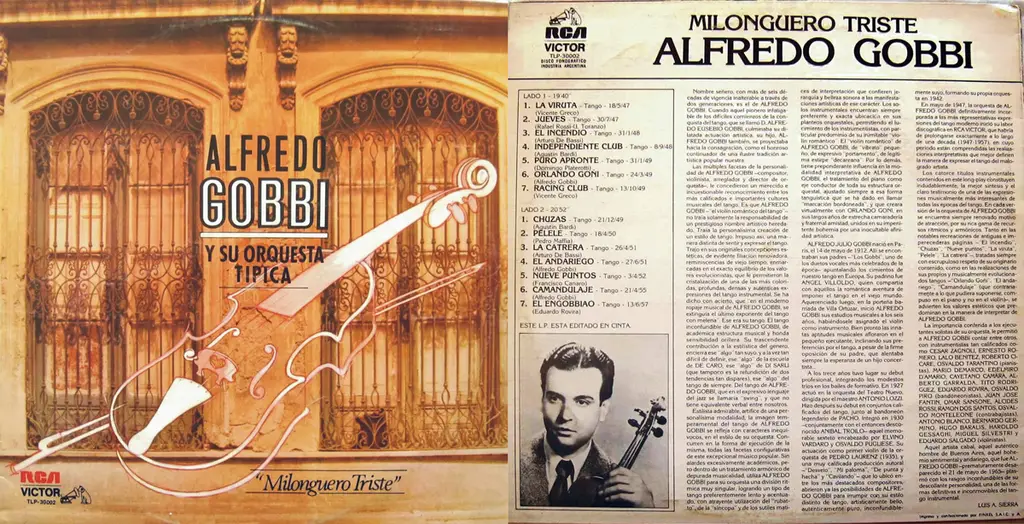

Le troisième Gobbi, se prénommant aussi Alfredo et voici son état-civil complet : Alfredo Julio Floro Gobbi.

Le Gobbi du début de siècle s’appelait au complet : Alfredo Eusebio Gobbi Chiapapietra. On a donc l’habitude de l’appeler Alfredo Eusebio Gobbi pour le distinguer, bien inutilement, de Alfredo Julio Gobbi. Les deux signaient Alfredo Gobbi et personne ne peut confondre une composition ou une interprétation de l’un avec celle de l’autre… Pour en finir avec les noms, précisons que la femme de Gobbi (je ne vous dit pas lequel) s’appelait Flora Rodríguez de Gobbi et était d’origine chilienne.

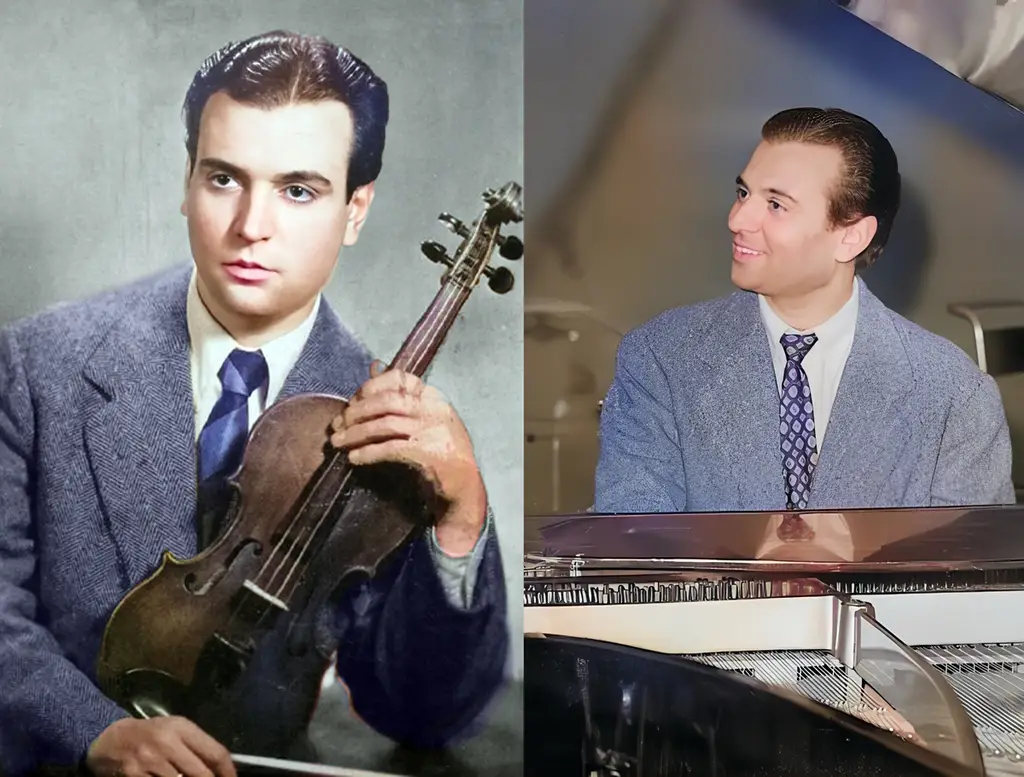

En fait, je vous ai présenté toute la famille, le père, Alfredo, la mère, Flora et le fiston, encore Alfredo, né à Paris en 1912. Signalons que son parrain était Ángel Villoldo. Le pauvre avait donc de grandes chances de tomber dans le tango, d’autant plus qu’en 1913, il était installé à Buenos Aires. Ce point de chute des Gobbi est bien sûr dicté par le tango, car la mère était chilienne et le père uruguayen. D’ailleurs, le petit Gobbi apprendra le piano (qui sera aussi son dernier instrument à la fin triste de sa vie), puis le violon et dès l’âge de 13 ans il jouera dans un trio avec ses amis, Orlando Goñi (pianiste) et Domingo Triguero (bandonéoniste).

À la mort de son ami Orlando Goñi, en 1945, Alfredo écrira A Orlando Goñi, dont nous avons son enregistrement en 1949.

L’hommage de Gobbi à son ami Goñi. C’est un de ses titres les plus connus et que l’on entend parfois en milonga.

Troilo et Pugliese qui étaient dans le même cercle l’enregistrèrent également.

Si Alfredo Gobbi a commencé l’étude du piano à 6 ans, c’est comme violoniste prodige qu’il a fait sa carrière. À la fin de sa courte vie, il est retourné au piano pour jouer dans des bars de nuit afin de gagner sa pitance. Quelle triste fin pour cet artiste, amical et généreux comme en témoignent les hommages après sa mort, en 1965 à seulement 53 ans.

Ses amis, cherchèrent à récupérer son violon auprès de son logeur qui le gardait en gage pour les loyers en retard. Lorsqu’ils demandèrent à Troilo de participer, celui-ci s’exclama, « mais pourquoi ne m’avez-vous pas demandé en premier ? » Troilo avait d’ailleurs dédicacé son tango Milonguero triste à son ami.

Il convient de rajouter à la liste des dédicaces à Alfredo Gobbi, Alfredeando enregistré en 1987 par Pugliese et qui a été composé par le bandonéoniste Néstor Marconi.

De Rovira à Piazzolla

Eduardo Rovira était bandonéoniste dans l’orchestre de Alfredo Gobbi. Il lui a dédié deux thèmes. Notre tango du jour, Engobbiao et A Don Alfredo Gobbi qui terminera notre parcours des avant-gardes autour de Gobbi.

On notera l’étonnante modernité de ce titre.

L’année d’après, Rovira produit cette version étonnante de Febril avec l’orchestre du pianiste Osvaldo Manzi dont il est membre, comme bandonéoniste.

On peut constater comme en un an, Rovira est allé encore plus loin.

On est à l’arrivée de l’évolution de Rovira. Difficile d’y voir du tango, malgré un début en habanera et des accents de folklore. L’évocation de son ami, décédé en 1965, Alfredo Gobbi se fait par un passage virtuose au violon, mêlé à son bandonéon qui aura le dernier mot dans un curieux halètement final.

Vous avez sans doute remarqué la présence, dès les premières notes, d’une guitare électrique. C’est celle de Salvador Drucker.

La bande de copains, Gobbi, Rovira, Goñi, s’était adjoint à d’autres novateurs, comme Troilo et Pugliese (voir par exemple Patético de Jorge Caldara qui avait fait entrer la musique novatrice de Rovira dans l’orchestre de Pugliese), mais aussi, Astor Pantalón Piazzolla. Ce dernier écrira également un hommage à Gobbi, un portrait dont voici une de ses interprétations.

Le quintette de Piazzolla était composé de Astor Piazzolla (bandonéon), Osvaldo Manzi (piano), Antonio Agri (violon), Kicho Díaz (contrebasse) et Cacho Tirao (guitare électrique). Oui, comme Rovira, Piazzolla utilise la guitare électrique dans son orchestre.

Cet autre hommage à Gobbi, par Piazzolla, après Rovira est sans doute une autre explication du fait que les danseurs ne sont pas fans (euphémisme) de Gobbi. Sa musique a évolué et en fait très peu de ses titres sont réellement pour la danse. Sans détester les danseurs comme se plaisait à le faire savoir Piazzolla, il avait d’autres préoccupations, tout comme ses compagnons et le fidèle Rovira, le novateur.

Gobbi n’écrivit pas un tango pour Rovira, mais Fernando Romano joua un homenaje a Eduardo Rovira.

Il s’agit d’une suite avec différentes musiques jouées par l’orchestre de Eduardo Rovira enchaînées, par exemple le magnifique Pasos en la noche, une suite de ballet composée par Fernando Guibert.

Vous l’avez remarqué, on n’est pas dans le tango, mais ces témoignages permettent de rendre un peu de sa place à Rovira, éclipsé, pas forcément avec pertinence par Piazzolla. Les deux ont leur place au panthéon de la musique d’inspiration tanguera de la fin du vingtième siècle.

Autres versions

Voilà, les amis. C’est tout pour aujourd’hui. Si vous n’aimez pas Gobbi comme musicien pour la danse, vous devriez l’aimer comme homme et novateur, lui qui était le Milonguero triste.