Pascual De Gullo Letra : Francisco Gullo (Pascual De Gullo)

Hier, avec Valsecito amigo, nous étions en présence d’une merveilleuse valse. Aujourd’hui, une autre valse, Lágrimas y sonrisas qui va nous permettre de parler (un tout petit peu) de théorie musicale. Je vous emporte dans le tourbillon de cette merveilleuse valse rénovée par Rodolfo Biagi.

Extrait musical

Pour suivre la suite, il est important de vous mettre la musique dans l’oreille dès à présent.

Voici donc la valse du jour. Elle a été composée en 1913 (il y a donc 111 ans), mais cette version a été enregistrée le 23 mars 1941, il y a exactement 83 ans par Biagi.

Vous avez peut-être perçu un changement d’ambiance à l’écoute en fonction des passages. Mais pour bien comprendre ce qui s’y passe, il faut faire un peu de théorie.

Lire une partition. La théorie musicale pour les débutants

Pardon à mes lecteurs musiciens, mais pour mieux faire comprendre aux non-spécialistes, je dois faire un topo liminaire très basique. Vous pouvez le sauter. Ceux qui ne sont pas tout à fait débutants pour se raccrocher aux étapes suivantes avant d’aller au cœur du sujet (au chapitre intitulé, Vous êtes renvoyés…) La vulgarisation, ce n’est pas de mettre des barreaux en haut de l’échelle, c’est de mettre des barreaux correctement espacés du bas au haut de l’échelle. Dixit un de mes professeurs à l’École du Louvre, il y a bien longtemps.

La hauteur d’une note

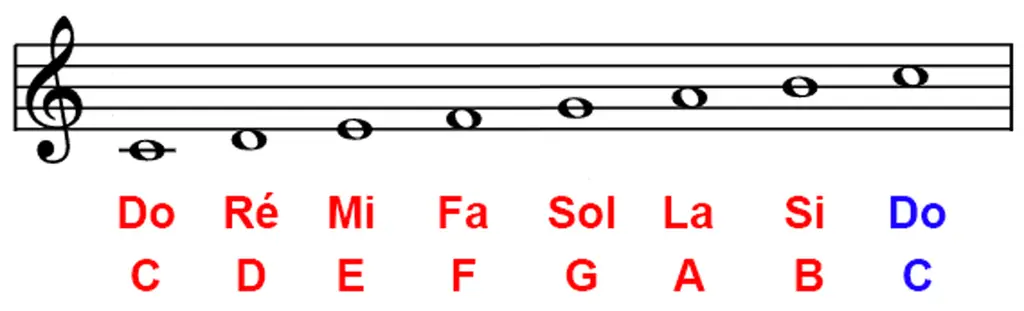

La portée est un ensemble de cinq lignes horizontales qui permet d’indiquer la hauteur d’un son.

Plus un son est aigu et plus il représenté haut sur la portée. Si le son est plus aigu ou grave que les lignes de la portée, on rajoute un petit bout de ligne avec la note (voir ci-dessous, pour le premier DO, à gauche).

Par la suite, j’utiliserai la notation avec le nom des notes (Do à Si) et pas les lettres A à G.

Les altérations

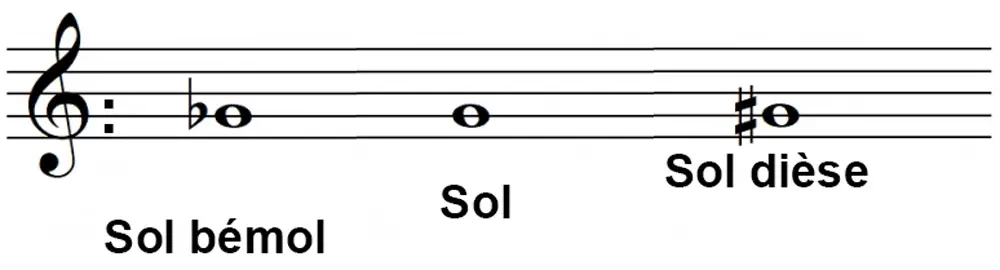

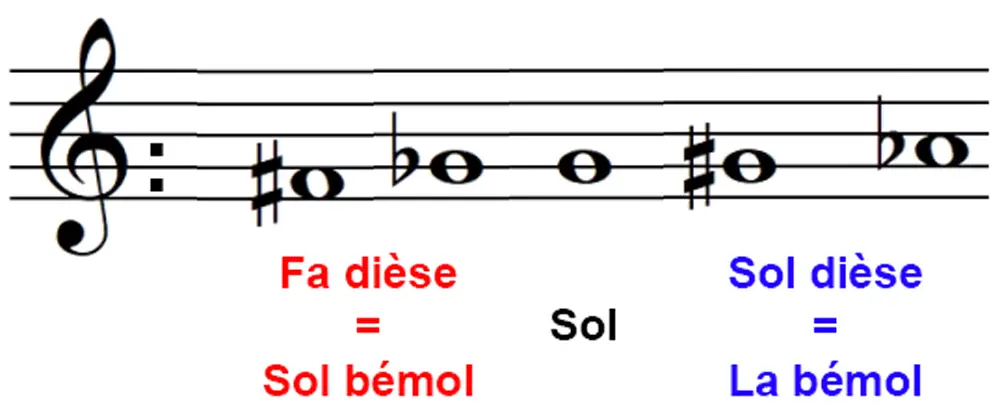

Pour marquer les subtilités de la musique, on a besoin de « crans » intermédiaires à ces 8 étages. Pour cela on utilise les dièses et les bémols.

Le dièse augmente d’un demi-ton la note qu’il précède. Le bémol baisse la note qu’il précède d’un demi-ton. Prenons l’exemple de la note Sol :

On peut donc monter ou descendre une note, au choix. Si on augmente la note la plus grave et qu’on baisse la plus aiguë, on obtient le même son.

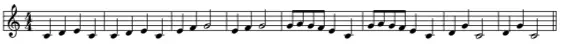

Voici ce que donne la représentation sur une portée de l’air bien connu de Frère Jacques (Brother John / Lego Diego / Fra’ Martino / Bruder Jakob).

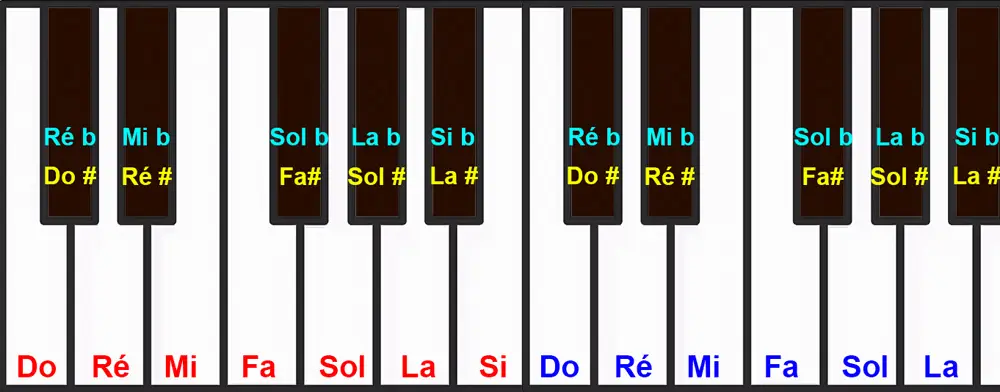

On peut donc raisonner en demi-tons, puisque chaque touche du piano (blanche et noire) est séparée de sa voisine d’un demi-ton.

Revenons à Frère Jacques (Brother John / Lego Diego / Fra’ Martino / Bruder Jakob) qui peut être écrit ainsi :

Do Ré Mi Do Do Ré Mi Do Mi Fa Sol

Entre le Mi et le Fa, il n’y a qu’un demi-ton. On peut donc obtenir la même mélodie, un peu plus grave ou aigue, en décalant le jeu. Par exemple Sol La Si Sol Sol La Si Sol Si Do Ré. Maintenant, le demi-ton est entre le Si et le Do.

On peut également jouer en incluant les touches noires, par exemple en commençant par Fa# Sol# La# et ainsi de suite.

Cela peut aider pour jouer avec des instruments qui ont une tessiture étroite (qui ne peuvent jouer que des notes sur une étendue restreinte d’une ou deux octaves, comme une flûte à bec). On change la note de référence pour l’adapter aux possibilités de l’instrument avec lequel on joue. Cela s’appelle la transposition. On fait aussi cela pour les chanteurs. Par exemple, si c’est une femme soprano qui chante ou un homme baryton, il faudra que l’orchestre s’adapte à la tessiture du chanteur.

Avec les instruments à cordes, on peut changer la tension pour modifier l’accord de l’instrument. Pour d’autres comme le bandonéon, c’est impossible. Il faut donc accorder tous les instruments pour qu’ils soient compatibles avec cet instrument. L’amusant est que selon les régions et les époques le « diapason » a changé et que certains se crêpent le chignon pour ce type de détail… Mais, cela devient un discours de « spécialiste » et n’a aucun intérêt pour la danse. Abordons donc d’abord le niveau trois, l’esprit tranquille.

Lire une partition. La théorie musicale, niveau trois, les modes

Il ne faudrait pas penser que toutes ces subtilités ont été créées pour pallier des problèmes techniques.

Les altérations (dièses et bémols) ont été inventées pour changer la tonalité (la couleur, les teintes, pour faire une comparaison avec la peinture).

Selon la disposition de ces altérations, l’ambiance du morceau va changer.

Le plus simple est d’écouter un morceau bien connu et de voir comment son ambiance change si on modifie la position des demi-tons.

Je reprends Frère Jacques (Brother John / Lego Diego / Fra’ Martino / Bruder Jakob) pour que ce soit bien clair.

La tonalité de la musique est bien différente. Le mi de la version habituelle est devenu un mi bémol. Il est un demi-ton plus bas. Cela suffit à changer la façon dont on perçoit la musique. Elle semble plus triste. Ce mode particulier est appelé mode mineur par opposition au mode majeur plus gai que l’on est habitué à entendre pour ce titre.

Lire une partition. La théorie musicale, niveau quatre, l’armature et les changements de mode

On parle toujours du mode et pas de la mode vestimentaire, hein ?

On a vu que le changement de mode donnait une couleur particulière à la musique. Pour éviter d’avoir à écrire chaque dièse ou bémol à la clef, on a décidé de mettre en début de partition, tous les dièses ou bémols à utiliser. Pour être précis, c’est soit des dièses, soit des bémols et l’ordre en est précis, on n’écrit pas n’importe quoi à l’armature (cette partie de la partition).

Cette armature indique la tonalité d’un morceau. Par exemple, il peut être en Do majeur, c’est une des tonalités les plus simples. Au piano il se joue uniquement avec les touches blanches. La plupart des chansons enfantines sont dans cette tonalité, car elles sont souvent jouées sur des instruments rudimentaires qui ne permettent pas les demi-tons.

Dans Lágrimas y sonrisas, le mode change en cours de route.

On remarquera à l’armature au tout début, trois bémols (Si b, Mi b, La b). Cela indique que tous les Si, tous les Mi et tous les La seront altérés (joués un demi-ton plus bas), sauf indication contraire.

Contrairement au dièse ou au bémol isolé, ces altérations placées en début de partition influent sur toute la musique. Dans le cas de cette valse, on peut dire qu’elle commence en Do mineur donc un mode nostalgique, triste. Je n’entre pas dans les détails, ce serait trop long à exposer ici.

On remarquera sur la seconde page de la partition, à l’endroit du changement de couleur, trois signes placés sur les lignes des Si, Mi et La (les lignes des notes qui sont altérées. Ces signes qui ressemblent un peu aux dièses sont des bécarres. Leur fonction est d’annuler les altérations sur les notes considérées. Ici, comme c’est au début d’une partie, c’est valable pour tout ce qui suit. Tous les Si, tous les Mi et tous les La seront désormais ordinaires [ni plus graves ni plus aigus].

Le bécarre peut aussi être placé devant une seule note, comme un dièse ou un bémol. Dans ce cas, il ne modifie que la note qui va être jouée et pas les suivantes qui garderont l’altération [dièse ou bémol] appliquée à la clef dans l’armure.

Cela semble un peu compliqué, mais une fois qu’on a compris, c’est pratique.

Vous êtes renvoyés…

Je reviens à la partition de Lágrimas y sonrisas. On a observé qu’au début elle était en Do mineur [3 bémols], puis que dans la partie de couleur ambre, elle était en mode majeur [ici Do majeur].

Cela veut dire que le début est plutôt triste et la partie de couleur ambre, plus gaie.

Cela s’entend assez clairement à l’écoute si on arrive à passer par-dessus deux difficultés.

La première est que les partitions sont écrites à l’économie. Lorsque l’on rejoue le même passage, on en l’écrit pas, on utilise des systèmes de renvoi. Par exemple, à la fin, on voit D. C. qui signifie Da Capo [en tête] et qui indique au musicien qu’il doit maintenant recommencer du début. D’autres renvois plus discrets sont les doubles barres verticales.

La seconde difficulté est qu’il y a des altérations ou des bécarres sur des notes isolées. On voit dans l’illustration précédente, des bécarres sur les trois « Si » de la première mesure entière de cet extrait.

C’est-à-dire que la tonalité a en fait changé avant l’arrivée des bécarres. C’est tout simplement que le compositeur, Pascual de Gullo dans le cas présent, prépare l’oreille de l’auditeur pour le nouveau mode à venir. C’est ici très discret, c’est plus marqué à d’autres endroits. On remarquera la même chose dans d’autres mesures avec la présence de bécarres ou dièses isolés. Je signale ces changements dans la seconde écoute, ci-dessous.

Ce sont ces subtilités qui font l’harmonie de la musique. Imaginez que vous passiez directement de Frère Jacques en mode majeur à sa version en mode mineur, sans préparation…

La plupart des morceaux contiennent des changements de tonalité, moins souvent des changements de mode comme ici.

Nouvelle écoute de la valse du jour

Maintenant que vous êtes au courant, je vous propose d’écouter de nouveau et d’essayer de détecter ces changements de mode qui font passer du triste des larmes [Lágrimas] au gai des sourires [Sonrisas].

0 : 00 Mineur

0 : 18 Un peu de majeur [altérations avec des dièses pour changer la tonalité et le mode de façon très temporaire]

0 : 26 Mineur

0 : 51 Majeur

1 : 17 Mineur

1 : 31 Un peu de Majeur [altérations avec des dièses pour changer la tonalité et le mode de façon très temporaire]

1 : 44 Mineur jusqu’à la fin, mais les fioritures au piano de Biagi, tempèrent l’idée de tristesse, même s’il y a un léger ralentissement final.

Les paroles

Malheureusement, on n’a pas de version enregistrée avec les paroles de Francisco Gullo. On ne pourra donc pas entendre comment s’articulent les passages tristes ou gais, avec les paroles correspondantes. J’indique donc les paroles pour votre référence, même si vous avez peu de chance de les entendre interprétées, un jour.

Inmenso es el pesar que tu ausencia me ha causado,

Mi corazón desgarrado sangra de tanto llorar,

Ya no puedo vivir sin tus dulces sonrisas

Lágrimas cruentas derramo sabiendo que te perdí…Tus sonrisas, mágicas de encanto son

Embeleso de mis lágrimas de amor,

Me acarician con su divino rubor

Soñándolas, vana ilusión, consuelo mi corazón…Porque te amaba de veras

Forjaba quimeras con loca ansiedad,

Y en tus hermosas sonrisas

Quedó prisionera mi felicidad…Hoy que el recuerdo se ahonda en la mente

Quisiera verte una vez más,

Para confiarte en secreto, alma mía

Que mi amor, no te olvido jamás…Bésame con pasión tu boca me murmuraba,

Pascual De Gullo Letra : Francisco Gullo (Pascual De Gullo)

No te atormentes, que nada de ti me separará,

Siempre te nombrarán mis lágrimas sentidas

Por tus sonrisas fingidas, estoy enfermo de amor…

Traduction libre et indications

Immense est le chagrin que m’a causé ton absence. Mon cœur déchiré saigne de tant pleurer.

Je ne peux plus vivre sans tes doux sourires. Des larmes sanglantes que j’ai versées en sachant que je t’ai perdue…

Tes sourires sont magiques de charme, embellissant mes larmes d’amour. Ils me caressent de leur divine rougeur. En rêver, vaine illusion, console mon cœur…

Parce que je t’aimais vraiment ; j’ai forgé des chimères avec une folle anxiété et dans tes beaux sourires, mon bonheur était emprisonné…

Aujourd’hui, que le souvenir s’engloutit dans l’esprit, j’aimerais te voir une fois de plus [voir le sublime tango « Quiero verte una vez más » de Mario Canaro avec des paroles de José María Contursi, sur le même thème].

Pour te confier secrètement, mon âme, que mon amour ne t’oubliera jamais

Embrasse-moi passionnément, me murmura ta bouche, ne te tourmente pas, car rien ne me séparera de toi. Toujours mes larmes sincères te nommeront. À cause de tes sourires feints, je suis malade d’amour…

Les paroles sont plutôt jolies et sensibles. La chute finale avec les sourires feints ouvre différents horizons que je vous laisse explorer ; —)

Les versions

Un enregistrement acoustique, donc un peu sévère pour nos oreilles modernes, mais qui laisse tout de même remarquer la qualité de l’interprétation. Cependant, le manque de variations peut laisser paraître le titre un peu monotone.

L’année suivante, Tano Genaro l’interprète avec son Quinteto Criollo. À mon avis, on peut se passer facilement de cette version, plutôt ennuyeuse.

Bien que de 1932, cette version à deux guitares et un bandonéon, peut se danser, mais elle ne devrait pas susciter des enthousiasmes débordants. Les guitares de Ramón Andrés Menéndez y Vicente Spina (le compositeur de Loco turbión) font leur travail, mais le bandonéon de Ciriaco Ortiz est un peu paresseux.

On monte un peu en énergie et la différence entre les parties tristes (mineure) et gaies (majeures) est bien sensible.

Une version classique. Biagi se remarque au piano par quelques éléments légers. Dans la partie gaie, il accompagne de façon légère les pizzicati des violons. Le final à la D’Arienzo suggère une accélération et la valse nous entraîne puissamment jusqu’aux dernières notes.

Il est un peu dommage de ne pas en avoir un enregistrement de 1938, car c’est cette valse qui a poussé D’Arienzo à virer Biagi, car il devenait de plus en plus la vedette de l’orchestre. En effet, à la suite d’une interprétation brillante de cette valse, Biagi se leva pour saluer le public qui applaudissait à tout rompre. D’Arienzo s’est alors dirigé vers lui pour lui signifier à voix basse qu’il était viré ; “¡Soy la única estrella de esta orquesta…estás despedido!». Je suis la seule vedette (étoile) de cet orchestre, tu es viré !

C’est la valse du jour. Là, Biagi a son propre orchestre. Il peut se lâcher complètement au piano pour nous proposer cette version brillante. Les expirations haletantes des bandonéons, les glissandos des violons et les accents énergiques du piano donnent une grande variété à cette interprétation. La fin n’a pas l’impression d’accélération que possède la version de D’Arienzo, mais les motifs des 30 dernières secondes démontrent la virtuosité de Biagi au piano.

Je terminerai avec un autre pianiste, De Angelis qui propose une version bien différente et tardive de cette très belle valse où on retrouve le même jeu que dans les 30 dernières secondes de la version de Biagi, mais plus tôt. On peut considérer que c’est un hommage, une citation. Cela permet à De Angelis de retrouver l’accélération finale qui avait été gommée dans la version de Biagi.