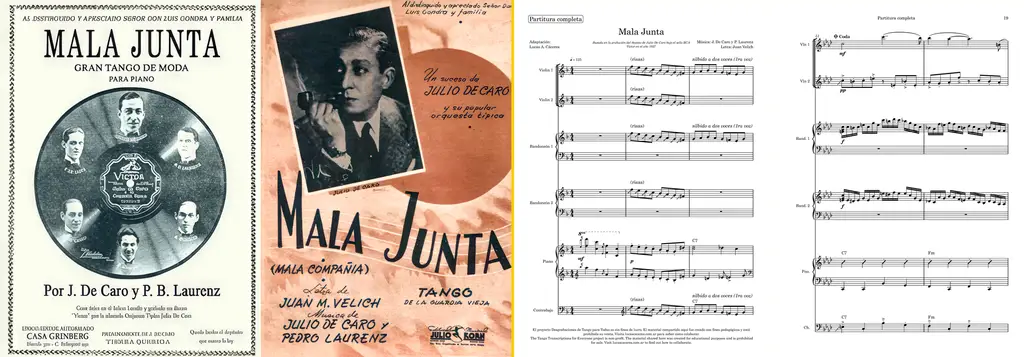

Julio De Caro; Pedro Laurenz Letra: Juan Miguel Velich

Je suis sûr que vous avez déjà été interpellés par ce titre qui commence par des rires, voire par des sifflements. La version du jour est réalisée par un des deux auteurs, le bandonéoniste Pedro Laurenz, qui à l’époque de la composition, était dans l’orchestre de l’autre compositeur, Julio de Caro. Nous verrons que, dès 1927, cette œuvre est d’une extraordinaire modernité.

Mala junta peut se traduire par mauvaise rencontre. Vous serez peut-être étonné de voir qu’elle est la mauvaise rencontre évoquée par Magaldi…

Extrait musical

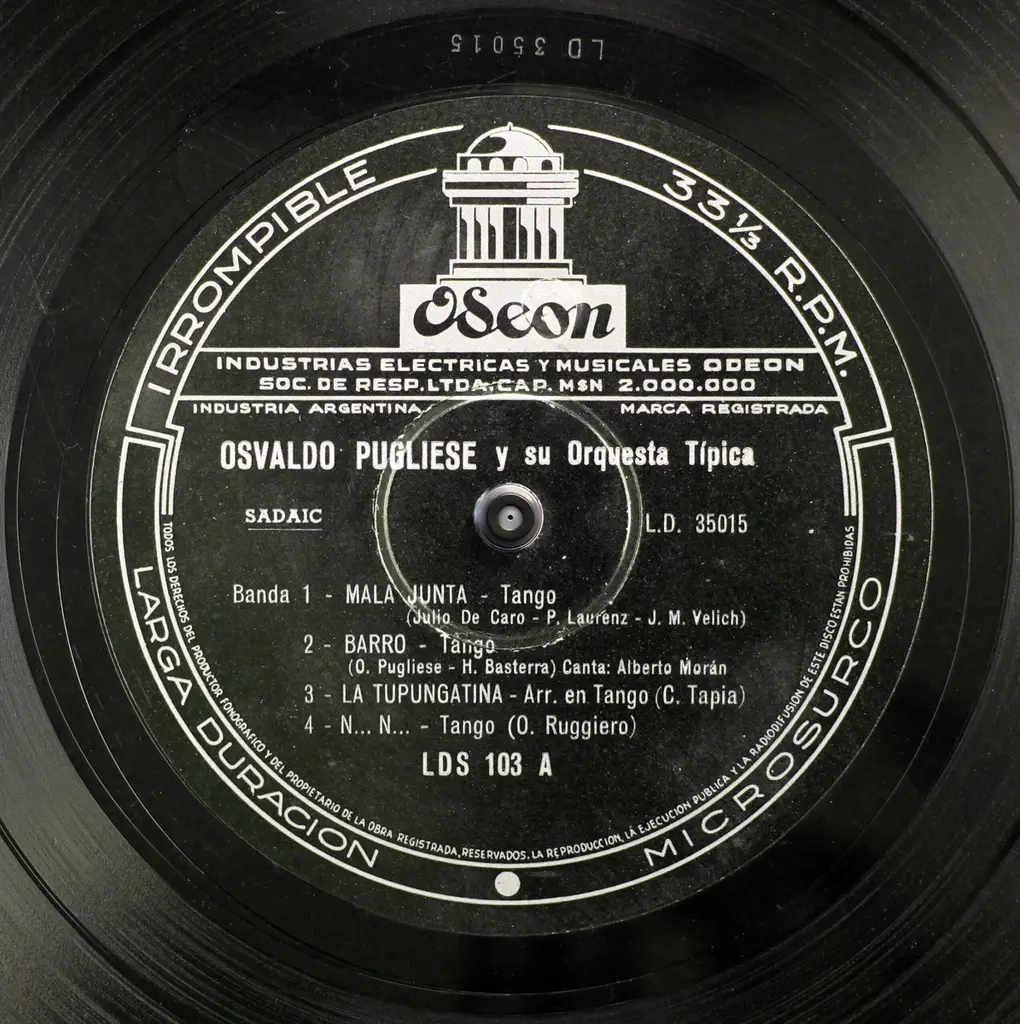

Les versions de Pugliese sont bien plus connues, mais vous reconnaîtrez tout de suite le titre malgré l’absence des éclats de rire du début, ou plus exactement, c’est l’orchestre qui reproduit le thème de l’éclat de rire, instrumentalement. Le rythme est bien marqué, même s’il comporte quelques syncopes en fantaisie.

On notera que Laurenz fait également l’impasse sur les sifflements. Dans son enregistrement de 1968, avec son quinteto, il omettra également ces deux éléments. On pourrait donc imaginer que ces rires et sifflements sont des fantaisies de De Caro. C’est d’autant plus probable si on se souvient que, dans El monito, il utilise les sifflements, les rires et même des phrases humoristiques.

Si quelques dissonances rappellent les compositions decaréennes (de De Caro), elles ne devraient pas troubler les danseurs moins familiers de ces sonorités.

Les phrases sont lancées et se terminent souvent comme jetées, précipitées. Le piano coupe ces accélérations par ses ponctuations. La musique semble se remettre en place et on recommence jusqu’à la dernière partie où le bandonéon de Laurenz s’en donne à cœur joie. Rappelez-vous que, dans la partition, toute cette partie est en doubles-croches, ce qui permet de donner une impression de vitesse, sans modifier le rythme.

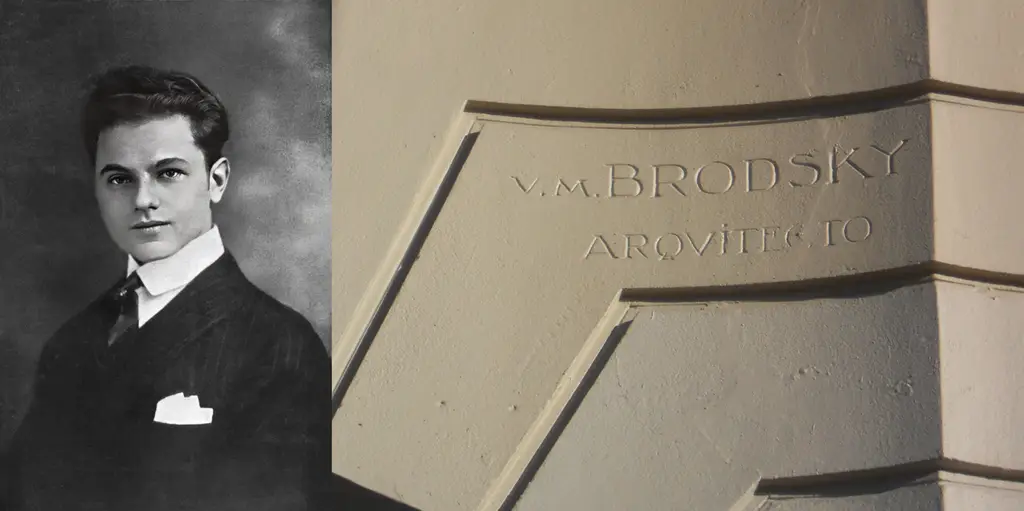

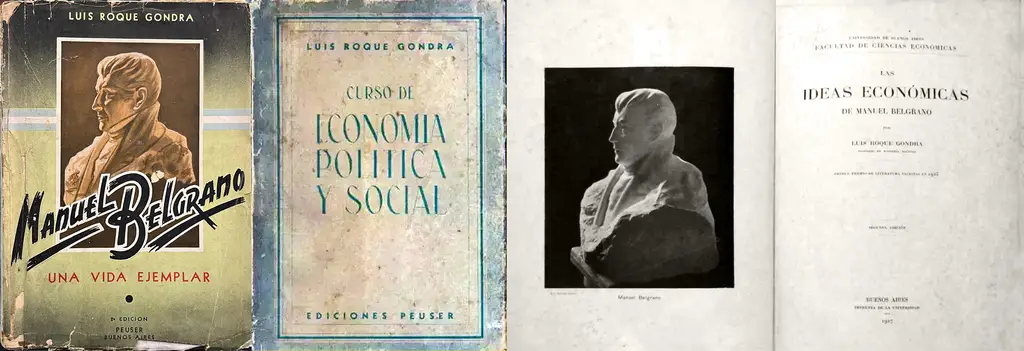

Don Luis Gondra

La dédicace de ce tango a été effectuée à Luis Gondra (Luis Roque Gondra), un militant, écrivain et politique. Il fait partie des survivants du massacre de Pirovano où 200 hommes venus prêter main-forte à Hipólito Yrigoyen en prenant le train à Bahia Blanca ont été attaqués à balles et baïonnettes par des forces loyales au gouvernement de Manuel Quintana.

Il est mort le 10 février 1947, soit moins d’un mois après l’enregistrement de notre tango du jour. Il est l’auteur de différents ouvrages, principalement d’histoire politique, comme des ouvrages sur Belgrano ou des cours d’économie, car il était professeur de cette matière.

Paroles, deux versions

Même si notre tango du jour est instrumental, il y a des paroles, celles enregistrées par Magaldi, qui dénoncent le tango comme la cause de la perdition et celles que l’on trouve habituellement dans les recueils de paroles de tango. Ce qui est curieux est qu’il n’y a pas de version enregistrée des paroles « canoniques ».

Je commence donc par la version de Magaldi et donnerait ensuite la version « standard ».

Paroles chantées par Magaldi

Por tu mala junta te perdieron, Nena,

Y causaste a tus pobres viejos, pena,

Que a pesar de todos los consejos,

Un mal día te engrupieron

Y el gotán te encadenó…¡Ay! ¿Dónde estás, Nenita de mirada seductora?

Tan plena de poesía, cual diosa del amor…

Nunca, jamás veré la Sultanita que en otrora

Con sus mimos disipaba mi dolor.Recitado:

Guardo de ti recuerdo sin igual

Pues fuiste para mí toda la vida.

Mi corazón sufrió la desilusión

Del desprecio a su querer que era su ideal.Y con la herida

Que tú me has hecho,

Mi fe has desecho

Y serás mi perdición.Todo está sombrío y muy triste, alma,

Y nos falta, desde que te has ido, calma,

El vivir la dicha ya ha perdido

Porque con tu mal viniste

A enlutar mi corazón.¿Por qué, mi amor, seguiste a esa mala consejera

que, obrando con falsía, buscó tu perdición?

Mientras que aquí está la madrecita que te espera

Para darte su amorosa bendición.Recitado:

Dulce deidad, que fue para mi bien

Un sueño de placer nunca sentido,

Yo no pensé que ése, mi gran querer,

Lo perdiera así nomás, siendo mi Edén.¿Dónde te has ido

mi noviecita?

Tu madrecita

Siempre cree que has de volver.

Julio De Caro; Pedro Laurenz Letra: Juan Miguel Velich

Traduction libre des paroles de la version de Magaldi

À cause de ta mauvaise rencontre, ils t’ont perdu, Bébé,

Et tu as causé à tes pauvres parents, de la peine,

Que malgré tous les conseils, un mauvais jour, ils t‑on trompés (dit des mensonges) et le gotan t’a enchaîné… (Et voilà le grand coupable, le tango…).

Hélas! Où es-tu, petite fille au regard séducteur ?

Tellement pleine de poésie, comme une déesse de l’amour…

Je ne verrai jamais, jamais la sultane qui, une fois, avec ses câlins, a dissipé ma douleur.

Récitatif:

Je garde un souvenir inégalé de toi parce que tu as été pour moi toute ma vie.

Mon cœur a souffert de la déception du mépris pour son amour, qui était son idéal.

Et avec la blessure que tu m’as faite,

Tu as rejeté ma foi et tu seras ma perte.

Tout est lugubre et très triste, âme, et nous manquons, depuis que tu es partie, le calme, la vie du bonheur s’est déjà perdue, car avec ton mal tu es venue endeuiller mon cœur.

Pourquoi, mon amour, as-tu suivi ce mauvais conseiller qui, agissant faussement, a cherché ta perte ?

Alors qu’ici se trouve la petite mère qui t’attend pour te donner sa bénédiction aimante.

Récitatif:

Douce divinité, qui était pour mon bien un rêve de plaisir jamais ressenti,

Je ne pensais pas que cela, mon grand amour, je le perdrai, étant mon Eden.

Où es-tu allée, ma petite fiancée?

Ta petite mère pense toujours que tu vas revenir.

Paroles de la version standard

Por tu mala junta te perdiste, nena

y nos causa tu extravío, llantos, ¡pena!…

De un vivir risueño te han hablado

y al final… ¡te has olvidado

de tu vieja y de mi amor!…

En la fiebre loca de mentidas galas

se quemaron tus divinas, ¡níveas alas!…

En tu afán de lujos y de orgías

recubriste de agonías

¡a mi vida y a tu hogar!…Fuiste el ángel de mis horas de bohemia,

el bien de mi esperanza,

tierno sueño encantador;

y no puedo sofocar mis neurastenias

cuando pienso en la mudanza

¡de tu cruel amor!…(recitado)

¡Pobre de mí… que a cuestas con mi gran cruz

rodando he de marchar por mi oscura senda;

¡sin el calor de aquella fulgente luz

que tu mirar dispersó en mi corazón!(canto)

Sueños de gloria

que truncos quedaron

y herido me dejaron

entre brumas de dolor…Por tu mala junta te perdiste, nena,

y nos causa tu extravío llantos, ¡pena!…

Por seguir tus necias ambiciones

mis doradas ilusiones

¡para siempre las perdí!…

Una santa madre delirante clama

y con ella mi cariño, ruega, ¡llama!…

El perdón te espera con un beso

sí nos traes con tu regreso

¡la alegría de vivir!…Tus recuerdos se amontonan en mi mente,

tu imagen me obsesiona,

te contemplo en mi ansiedad;

y te nombro suspirando tristemente,

pero en vano… ¡no reacciona

tu alma sin piedad!…Y como el cisne

que muere cantando

así se irá esfumando

¡mi doliente juventud!…

Julio De Caro; Pedro Laurenz Letra: Juan Miguel Velich

Traduction libre des paroles de la version standard

À cause de ta mauvaise rencontre, tu t’es perdue, bébé et ta perte nous cause, des larmes, du chagrin…

On t’a parlé d’une vie souriante et à la fin… tu as oublié ta mère et mon amour…

Dans la fièvre folle, des parures mensongères se brûlèrent tes ailes divines et neigeuses…

Dans ton avidité de luxe et d’orgies, tu as couvert d’agonies (amertumes, douleurs, chagrins) ma vie et ta maison…

Tu étais l’ange de mes heures de bohème, le bien de mon espérance, le rêve tendre et enchanteur ;

et je ne puis étouffer ma neurasthénie quand je pense au changement de ton amour cruel…

(récitatif)

Pauvre de moi… que sur mes épaules, avec ma grande croix, errant, je dois marcher le long de mon obscur sentier ;

Sans la chaleur de cette lumière éclatante que ton regard a dispersée dans mon cœur !

(chant)

Des rêves de gloire qui resteront tronqués et me laissèrent blessé dans des brouillards de douleur…

À cause de ta mauvaise rencontre, tu t’es perdue, bébé et ta perte nous cause, des larmes, du chagrin…

Pour suivre tes folles ambitions, mes illusions dorées, pour toujours, je les ai perdues…

Une sainte mère en délire crie et, avec elle, mon affection, supplie, appelle…

Le pardon t’attend avec un baiser si tu nous ramènes avec ton retour, la joie de vivre…

Tes souvenirs s’accumulent dans mon esprit, ton image m’obsède, je te contemple dans mon angoisse ;

Et je te nomme en soupirant tristement, mais en vain… ton âme sans pitié ne réagit pas…

Et comme le cygne qui meurt en chantant ainsi s’évanouira, ma douloureuse jeunesse…

On voit les différences entre les deux versions des paroles. Il se peut que les deux soient de Juan Miguel Velich, à moins que Magaldi ait adapté les paroles à son goût. C’est un petit mystère, mais cela me semble très marginal dans la mesure où l’intérêt principal de cette composition est dans la musique.

Autres versions

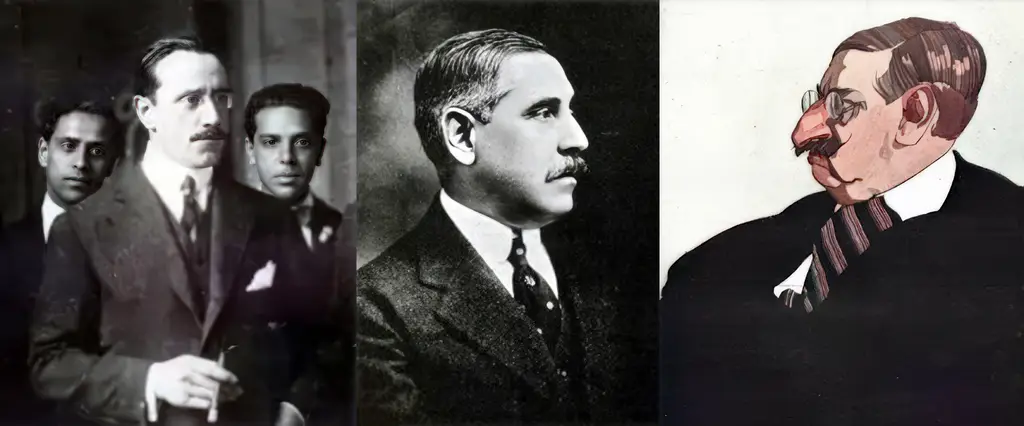

Cette version permet de retrouver les deux compositeurs avec Julio de Caro au violon (son violon à cornet) et Pedro Laurenz au bandonéon. Ce dernier avait intégré l’orchestre de De Caro en 1924 en remplacement de Luis Petrucelli.

On notera, après les rires, le début sifflé. Cette version, la plus ancienne enregistrée en notre possession, a déjà tous les éléments de modernité que l’on attribuera deux ou trois décennies plus tard à Osvaldo Pugliese qui se considérait comme l’humble héritier de De Caro.

Voici la composition du sexteto pour cet enregistrement :

- Pedro Laurenz et Armando Blasco au bandonéon.

- Francisco De Caro au piano.

- Julio De Caro et Alfredo Citro au violon.

- Enrique Krauss à la contrebasse.

Comme nous l’avons vu, Magaldi chante des paroles différentes, mais l’histoire est la même. C’est bien sûr un enregistrement destiné à l’écoute, à la limite de la pièce de théâtre.

Le titre commence avec les sifflets, mais sans les rires. Cette version comporte un passage avec une scie musicale. Finalement, ce n’est pas vilain, mais sans doute plus curieux que captivant.

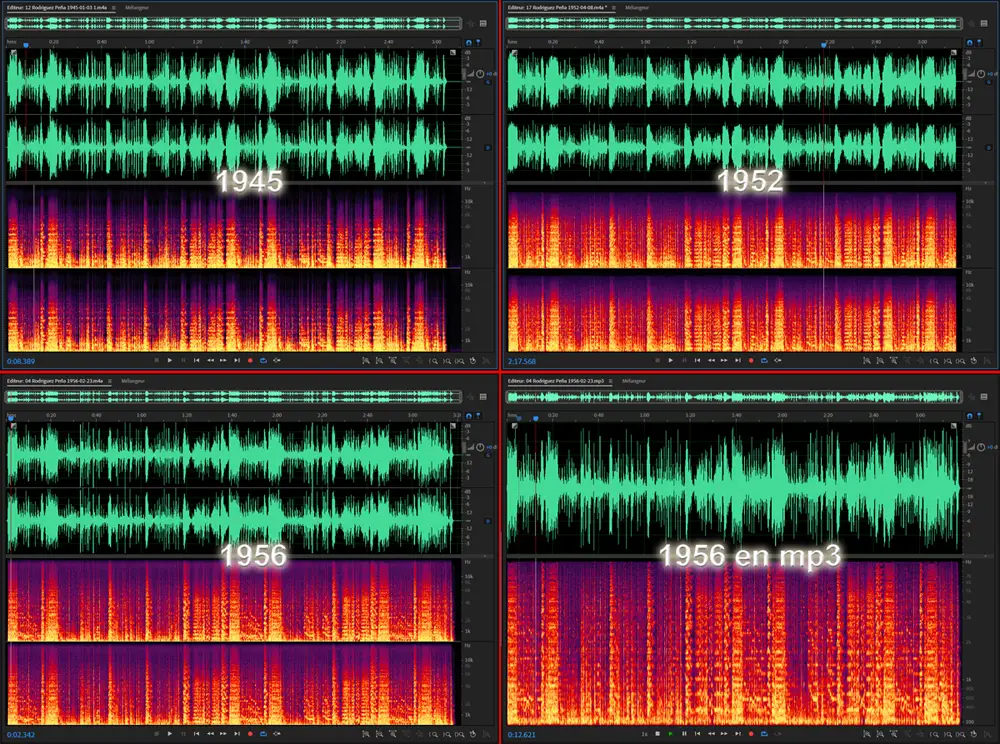

Quelqu’un a‑t-il réussi à se procurer la matrice D 19172 et à en faire une copie sous le numéro de matrice bidon N300028 ?

La moins bonne qualité de la copie pirate peut aussi laisser penser qu’elle a été réalisée à partir d’un disque édité. Bien sûr, il est difficile de juger, car il faudrait plusieurs copies de la version pirate, pour vérifier que cela vient de la fabrication et pas de l’usure du disque.

Même enregistrement, mais ici, la copie pirate d’Omnia (Disque X27251 — Matrice N300028). La qualité est sensiblement plus faible, est-ce le fait de la copie d’un disque original ou tout simplement de l’usure plus importante de ce disque ? Petit rappel. Les disques sont réalisés à partir d’une matrice, elle-même issue de l’enregistrement sur une galette de cire. La cire était directement gravée par la pression acoustique (pour les premiers enregistrements) et par le déplacement d’un burin soumis aux vibrations obtenues par voie électrique (microphone à charbon, par exemple). Cette cire servait à réaliser un contretype, la matrice qui servait ensuite à réaliser les disques par pressage. Sans cette matrice, il faut partir d’un disque déjà pressé, ce qui engendre à la fois la perte de détails qui avaient été déjà atténués à cause de l’impression originale, mais cela peut également ajouter les défauts du disque s’il a été utilisé auparavant. La copie pirate est donc obligatoirement de moins bonne qualité dans ce cas, d’autant plus que le matériau du disque peut également être choisi de moins bonne qualité, ce qui engendrera plus de bruit de fond, mais ce qui permettra de réduire le prix de fabrication de cette arnaque.

On notera que, de nos jours, les éditeurs partent souvent de disques qui sont eux-mêmes des copies et qu’ils ajoutent des traitements numériques supposés de redonner une jeunesse à leurs produits. Le résultat est souvent monstrueux et se détecte par la mention « remastered » sur le disque. Malheureusement, cela tend à devenir la norme dans les milongas, malgré les sonorités horribles que ces traitements mal exécutés produisent.

Le principal intérêt de cette version est qu’elle ouvre une seconde période d’enregistrements, une décennie plus tard. On peut cependant ne pas être emballé par le résultat, sans doute trop confus.

De Caro réenregistre sa création, cette fois, les rires et les sifflements sont reportés à la seconde partie. Cela permet de mettre en valeur la composition musicale assez complexe. Cette complexité même qui fera que ce titre, malgré sa beauté, aura du mal à rendre les danseurs heureux. On le réservera donc à l’écoute.

Contrairement à son modèle, Pugliese a conservé les rires en début d’œuvre, mais a également supprimé les sifflements qui n’interviendront que dans la seconde partie. L’interprétation est d’une grande régularité et avant le solo du dernier tiers de l’œuvre, on pourra trouver que l’interprétation manque d’originalité, ce n’est en effet que dans la dernière partie que Pugliese déchaîne son orchestre avec des bandonéons excités survolés par le violon tranquille. Au crédit de cet enregistrement, on pourra indiquer qu’il est dansable et que la fin énergique pourra faire oublier un début manquant un peu d’expression.

De Caro, après la version de Pugliese et celle de Laurenz, son coauteur, enregistre une version différente. Comme pour celle de 1938, il ne conserve pas les rires et sifflets initiaux. C’est encore plus abouti musicalement, mais toujours plus pour l’écoute que pour la danse. Conservons cela en tête pour découvrir, la réponse de Pugliese…

Toujours les rires, sans sifflements au début de cet enregistrement et dans la seconde partie, ce sont les sifflements qui remplacent les rires. L’affirmation de la Yumba dans l’interprétation et la structure de cette orchestration nous propose un Pugliese bien formé et « typique » qui devrait plaire à beaucoup de danseurs, car l’improvisation y est facilitée, même si la richesse peut rendre difficile la tâche à des danseurs peu expérimentés.

Disons-le clairement, j’ai un peu honte de vous présenter cette version après celle de Pugliese. Cette version sautillante ne me semble pas adaptée au thème. Je ne tenterai donc pas de la proposer en milonga. Je ne verrai donc jamais les danseurs transformés en petits duendes (lutins) gambadants comme je l’imagine à l’écoute.

Pedro Laurenz enregistre une dernière version de sa création. Il y a de jolis passages, mais je ne suis pas pour ma part très convaincu du résultat.

On a l’impression que les instruments jouent chacun dans leur coin, sans trop s’occuper de ce que font les autres. Attention, je ne parle pas d’instrumentistes médiocres qui ne jouent pas ensemble, mais du lancement de traits juxtaposés et superposés qui semblent être lâchés sans cohérence. Si cela peut plaire à l’oreille de certains, c’est sûr que cela posera des difficultés aux danseurs qui souhaitent danser la musique et pas seulement faire des pas sur la musique.

Je vous propose de terminer avec Pugliese, qui est incontestablement celui qui a le plus concouru à faire connaitre ce titre. Je vous propose une vidéo réalisée au théâtre Colón de Buenos Aires, point d’orgue de la carrière du maître qui rappelle que ses fans criaient « Al Colón » quand ils l’écoutaient. Finalement, Pugliese est arrivé au Colón et cette vidéo en témoigne…

Il y a d’autres versions, y compris par Pugliese, notamment réalisées au cours de différents voyages, mais je pense que l’essentiel est dit et, pour ma part, je reste sur la version de 1952 pour la danse, tout en ayant un faible pour version tant novatrice (pour l’époque) de 1927 de De Caro et la version intéressante de Laurenz, qui constitue notre tango du jour.

À bientôt, les amis !