Francisco Federico

Notre tango du Jour est très original, par son titre, par sonorité et par sa rareté. Un marajá (maharajá) est bien sûr un maharadjah qui pour l’époque qui nous intéresse est un des princes feudataires de l’Inde. La sonorité de la musique le confirme rapidement si on avait un doute.

Un Federico peut en cacher un autre

Domingo Federico (1916–2000) avait une petite sœur, Nélida Cristina Federico (1920–2007). Bandonéoniste, pianiste et peintre (1920–2007). Cette dernière indique que son père, Federico était violoniste et même professeur de violon selon son frère, Domingo et c’est là que les problèmes commencent.

Un Francisco Federico, on en a un en stock, mais il était contrebassiste, notamment dans l’orchestre de Miguel Caló. Il était également compositeur, par exemple de El marajá dont on parle aujourd’hui.

Selon Nélida, c’est son père et Domingo qui l’ont initié à la musique. Il est donc fort probable que le Francisco auteur de ce tango soit le père de Nélida et Domingo, sinon, pourquoi ne pas parler de son autre frère qui comme compositeur et contrebassiste aurait pu aussi contribuer à la formation musicale de la jeune femme ?

Une autre indication est le fait que le tango Saludos est cosigné Domingo et Francisco Federico et qu’à cette époque, Francisco Federico était contrebassiste dans l’orchestre de Miguel Caló.

Sur le fait de jouer plusieurs instruments, c’était une particularité de la famille et de nombreux autres musiciens de tango. Nélida aurait commencé à étudier le violon, puis serait passé au piano et au bandonéon.

En effet, le premier janvier 1931, avec son frère Domingo, elle jouait au Café Tokyo de Junín en compagnie de son frère âgé de 14 ans (elle devait donc avoir environ 11 ans). Lui au bandonéon et elle au piano. Le clou du spectacle est qu’ils échangèrent les rôles, lui au piano et elle au bandonéon, le père étant le conseiller musical du duo qui fut appelé, le Duo Federico.

J’avais donc monté l’hypothèse que le Francisco de Saludos et de El marajá était le père ou sinon le frère de Nélida et Domingo. Pour lever cette ambiguïté, j’ai contacté des collègues et l’excellent Camilo Gatica m’a orienté vers une source que j’avais consultée, mais dans une version inaccessible pour moi.

Cette source complète confirme toutes mes hypothèses, je cite donc la conclusion de Camilo (avec des ajouts entre parenthèses) : « Ainsi, Francisco était pianiste, bandonéoniste, violoniste (et même professeur de violon selon son fils), contrebassiste (dans l’orchestre de Miguel Calo) et avait des connaissances en musique. Il était le père de Domingo et Nélida ».

Extrait musical

Un motif très léger de flûte ethnique commence l’œuvre. La mélodie principale a des caractéristiques qui la rapprochent de la musique orientale. On ne peut donc à aucun moment écarter la volonté de référence à un orient.

On notera la grande richesse des contrepoints, les instruments se lançant à tour de rôle de dans de belles phrases qui s’enlacent et s’enchevêtre, tout en gardant une grande clarté.

Les motifs, plus typiquement orientaux, reviennent régulièrement pour rappeler le thème.

Étant ignorant en musique indienne, je ne peux pas vous proposer d’œuvres de comparaison qui permettraient de définir la source d’inspiration de Francisco Federico. Cependant, ceux qui connaissent Ravi Shankar ou George Harrison (le guitariste des Beatles)verront toute de suite des analogies, même si Francisco et Domingo Federico ne font pas appel au sitar. Que ce soit un orient de fantaisie ou savant, cela évoque l’Inde et l’un de ses princes, un maharajá.

Mais qui est ce mahârâjah — maharajá — marajá ?

Le fait que le père de Domingo soit l’auteur de ce tango est important, car en 1925, un mahârâjah est venu en Argentine et a été reçu en grande pompe, au point que le Président Alvear a dû sortir de sa poche une partie du financement, car l’enveloppe de dépense avait explosé.

Le voyageur était le mahârâjah de Kapurthala, Jagatjit Singh Sahib Bahadur. Ce prince indien était fortement européanisé et parlait français, ce qui était courant dans la haute société argentine de l’époque. Il effectua son voyage en habits européens, sans son turban.

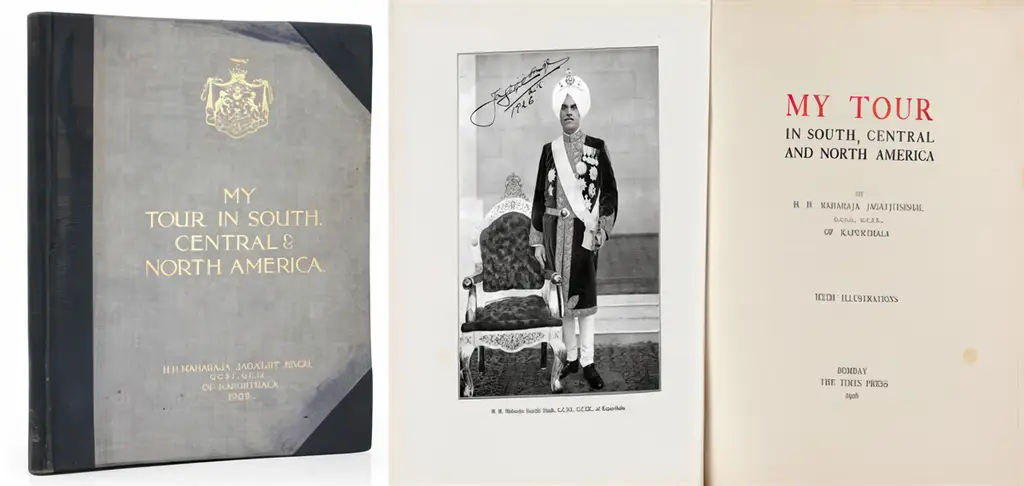

Le maharajah relate son périple dans son journal :

My Tour in South, Central, and North America (1926). On y apprend qu’il faisait froid à son arrivée à Buenos Aires en provenance d’Uruguay et que Buenos Aires est le lieu qui lui a le plus plu de son voyage. On peut le croire quand on constate qu’un quart de son livre est consacré à son passage dans la province. Parmi ses visites, en plus du théâtre Colon et les réceptions habituelles, il est allé à Tigre et dans un site insolite que j’ai choisi de mettre en fond de la photo de couverture.

Il s’agit du château estancia Huetel situé à 200 km de Buenos Aires, dans la Pampa. Il passa deux jours dans ce château imitant le style français Louis XIII appartenant à doña Concepción Unzué de Casares.

Au programme, un concert de Carlos Gardel. Un chanteur d’origine française, dans un château de style français par un architecte français, il n’en fallait pas plus pour ravir le mahârâjah francophile.

Pour être précis, Gardel n’était pas seul. Il était accompagné de Razzano et de leurs guitaristes Ricardo et Barbieri et d’un instrumentiste impromptu…

Gardel et Razzano commencèrent à interpréter Linda provincianita, Galleguita, Claveles mendocinos, La pastora et La canción del ukelele. Alors, Le Prince de Galles qui était également invité est parti dans sa suite chercher un ukulélé et il se mit à en jouer y compris sur les chansons de Gardel et Razzano.

Jagatjit Singh Sahib Bahadur (le maharajah) raconte dans son journal que l’accueil de la population argentine a été enthousiaste dans tous les points de son voyage dans le pays et qu’on l’accueillait aux cris de “Viva el Maharajá”, y compris aux haltes du train qui le mena par la suite vers le Chili.

La visite d’un prince venu de si loin semble avoir impressionné la population et j’imagine que c’est bien cette visite qui a donné l’idée à Francisco Federico d’écrire ce titre.

Autres versions

Il n’y a pas d’autre version de ce tango, je vous propose de le réécouter.

Domingo Federico est sans doute un musicien un peu oublié. Sa retraite à Rosario l’éloignant de Buenos Aires a peut-être limité sa visibilité. Je suis donc content, une fois de plus, de lui redonner un peu de présence.

À propos de l’image de couverture

J’ai assemblé deux images. Une vue de l’estancia Huetel et au premier plan, un portrait du maharajah de Kapurthala, Jagatjit Singh Sahib Bahadur. Ce portrait n’est pas d’époque, mais je tenais à présenter un maharajah avec son turban.