Juan Larenza Letra: Lito Bayardo

Ceux qui aiment les milongas dynamiques se ruent en général sur la piste aux premières notes de Milonga querida interprétés par D’Arienzo et Echagüe et ils ont bien raison. Malgré un rythme qui semble soutenu, cette milonga aide les danseurs à s’amuser, ce qui n’est pas autant le cas avec ces milongas que l’on met trop souvent en pensant que les danseurs ne sont pas au niveau… Au contraire, il faut ce type de milonga pour les faire progresser et danser avec joie. Le canyengue n’est pas de la milonga…

Extrait musical

Le piano incisif de Juan Polito qui venait de reprendre la main (je devrais dire les deux mains, puisqu’il s’agit de piano) après l’exclusion de Rodolfo Biagi de l’orchestre. Deux accords posent le tempo et le piano lance la milonga immédiatement. Des passages traspies (staccato) alternent avec des passages lisses (legato), ce qui permet aux danseurs, à la fois de varier les improvisations et de se reposer un peu, ou pour le moins de prendre leur marque dans le flot de la milonga pour s’intégrer dans l’harmonie du bal.

La vitesse semble très rapide, mais elle est suffisamment modérée pour pouvoir parfaitement jouer avec la musique.

L’attention est soutenue par l’alternance des parties et quand Echagüe commence à chanter, il reste totalement dans le rythme, ce rythme cher à D’Arienzo et qu’il ne sacrifiera surtout pas pour une milonga.

Les instruments, notamment les cordes et les bandonéons, semblent lancer des piques. Les accords sont brefs, nerveux. On se représente bien D’Arienzo, penché en avant avec l’avant-bras dont le poing est serré, encourageant ses musiciens à donner ces accords, un par un ou par salves nettes dans un staccato très intense, jusqu’aux délivrances des passages liés.

Si vous êtes danseur et intéressé par la musicalité, vous trouverez sans doute pas mal d’inspiration dans cette milonga ponctuée par les fioritures du piano de Polito dans la lignée de Biagi.

La diction de Echagüe, sans doute à son apogée dans cette interprétation, permet de capter les paroles, tout en utilisant la voix comme un instrument rythmique, favorisant la continuité stylistique avec les parties orchestrales.

La fin arrive de façon abrupte, comme si D’Arienzo après avoir lancé les danseurs dans une danse effrénée, voulait les pousser à la faute en les faisant continuer de bouger alors que la musique s’est arrêtée.

Bien sûr, cet enregistrement est tellement connu que les danseurs ne se laissent pas surprendre, mais on peut imaginer l’ambiance que le titre provoquait lors de ses premières exécutions.

Paroles

No la pintaron los poetas

en sus versos seductores,

ni conocieron su vida

ni el amor de sus amores.

Fue la más linda del barrio

y por linda, codiciada,

y más de cien entreveros

su belleza provocó.Pero ella bien conocía

quién en silencio la amaba

y a nadie al fin comprendía

pues con ninguno se daba;

por verla sola, muy sola,

mil comentarios se hicieron

y difamaron su nombre

al no conseguir su amor.Aquel muchacho tan triste,

tan humilde y tan sencillo,

se fue en silencio una noche

del alegre conventillo.

Y aquella piba bonita

por bonita codiciada,

cargó una tarde sus cosas,

y a su barrio no volvió.Juan Larenza Letra: Lito Bayardo

Traduction libre

Les poètes ne l’ont pas peinte dans leurs vers séducteurs ni ne connurent sa vie ni l’amour de ses amours.

C’était la plus belle du quartier et parce qu’elle était belle, convoitée, et plus d’une centaine de bagarres, sa beauté a provoqué.

Mais elle savait bien qui l’aimait en silence, et elle ne comprenait personne à la fin, car à aucun elle se donnait ;

À la voir seule, très seule, mille commentaires se firent et diffamèrent son nom, car ils n’avaient pas obtenu son amour.

Ce garçon, si triste, si humble et si simple, sortit en silence une nuit du joyeux conventillo (logement collectif pauvre).

Et cette jolie fille, convoitée pour sa beauté, une après-midi, a emporté ses affaires, et elle n’est pas revenue dans son quartier.

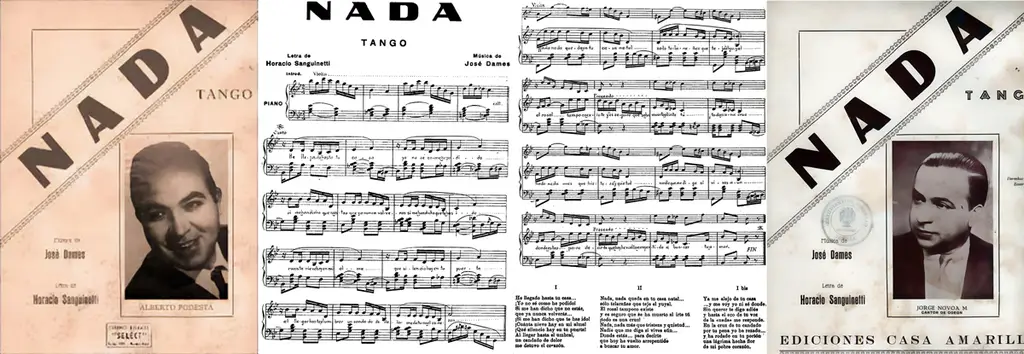

Autres versions

Avec l’Uruguayen Villasboas, on reste dans une dimension joueuse. On reconnaît son style et ses arrangements particuliers. Son piano est sans doute moins présent que celui de Polito, cela laisse plus de clarté pour les violons et bandonéons. On pourra peut être moins apprécier la trop grande régularité qui peuvent engendrer de la monotonie. Je pense qu’écouter cette version après celles de D’Arienzo qui lui est antérieure d’un demi-siècle montre bien la différence d’une musique parfaite pour la danse par rapport à une musique sympathique, mais qui ne porte pas aussi bien.

Et un titre identique, mais totalement différent. C’est une création de Eduardo Pereyra (El Chon) qui est encore dans l’esprit canyengue.

On ne peut pas dire que ce soit vilain, mais sauf pour les amateurs d’encuentros, difficile de résister (dans le sens supporter) à une tanda de ce type…

La fin un peu plus vivante ne sauve pas forcément l’ensemble…

Vous aurez compris que si on me demande « Milonga querida » je proposerai systématiquement la version de D’Arienzo et Echagüe.

Paroles du tango « Milongua querida » de Eduardo Pereyra

Milonguita querendona

Mi más vieja compañera,

Te llevo en el corazón

Como al más fiel de mis amores.Tu canción es el recuerdo

De mi vida aventurera,

Que me embriaga de dolor

Al recordar aquel tiempo mejor.Eduardo Pereyra (El Chon) (Paroles et musique)

Traduction libre du texte de Eduardo Pereyra (El Chon)

Petite milonga amoureuse (qui s’énamoure facilement)

Ma plus vieille compagne,

Je te porte dans mon cœur

Comme le plus fidèle de mes amours.

Ta chanson est le souvenir

De ma vie aventureuse,

Qui m’enivre de douleur

Au souvenir de ces temps meilleurs.

Le texte fait sans doute plus penser aux textes des milongas des payadores qu’au rythme allègre qui en reprendra le nom.

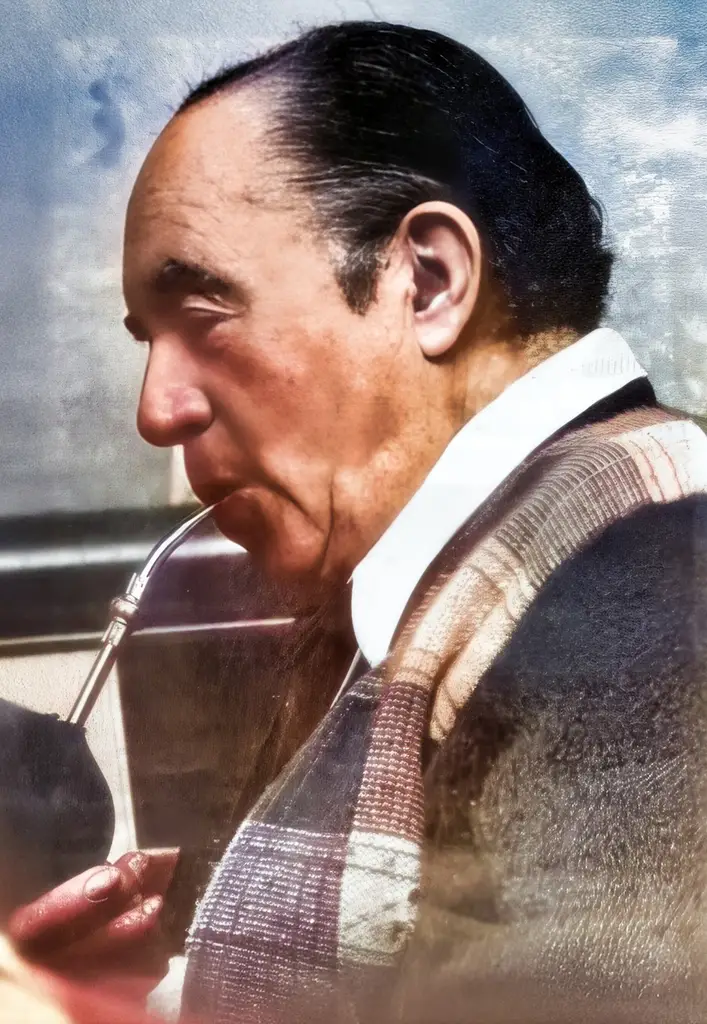

Les auteurs

La collaboration entre Juan Larenza et Lito Bayardo a donné la très célèbre zamba, Mama vieja, que De Angelis enregistrera en forme de valse, comme la magnifique valse Flores del alma (dont les paroles ont été coécrites avec Alfredo Lucero).

Juan Larenza (1911–1980), pianiste et compositeur

Les compositions de Larenza ont été enregistrées par de nombreux orchestres, dont De Angelis, D’Arienzo, Aníbal Troilo (avec le fameux Guapeando) et même Di Sarli.

Sa plus célèbre biographie a été écrite ; justement par Lito Bayardo dans son ouvrage « Mis 50 años con la canción argentina »

Manuel Juan García Ferrari (1905–1986), plus connu comme Lito Bayardo, guitariste, chanteur, compositeur et parolier

Bayardo a écrit à la fois des textes de tangos et a composé des tangos dont il était également le parolier. Un des plus connus est sans doute Cuatro lágrimas enregistré, notamment, par Ricardo Tanturi avec Enrique Campos, Francisco Canaro avec Alberto Arenas et Rodolfo Biagi avec Alberto Amor.