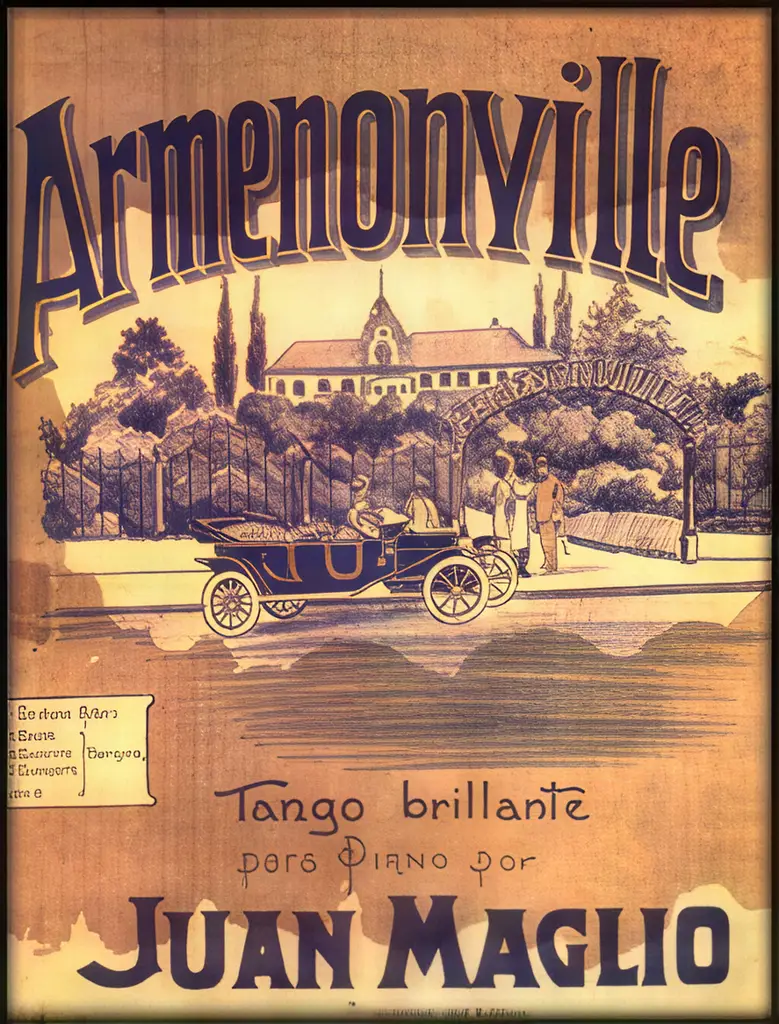

Juan Félix Maglio “Pacho” Letra: José Fernández

Les cabarets sont les premiers lieux « présentables » du tango naissant. L’Armenonville est l’un de ces cabarets, celui dont s’échappe Zorro Gris. Juan Félix Maglio crée ce tango pour ses amis, les créateurs de ce salon. Le tango du jour est son second enregistrement du titre. Allons visiter ce haut lieu du tango naissant.

Extrait musical

L’œuvre commence par trois accords mineurs descendants. Je suis sûr que ces trois accords plaintifs vous évoquent un autre tango, écrit par Juan Carlos Rodríguez. Je vous dirai lequel en fin d’article… Vous pourrez, en attendant, écouter les variations sur ce motif dans les différentes versions proposées où il apparaît à plusieurs reprises.

Autres versions

Dans l’année suivant l’inauguration du cabaret, Maglio enregistre l’œuvre, le troisième tango qu’il a composé. Ici, c’est la petite formation, en cuarteto. La composition est jolie et élégante, mais la façon d’interpréter de l’époque rend un résultat un peu monotone, car les instruments jouent à l’unisson et chaque partie est rejouée de façon très similaire.

Dix-sept ans plus tard, Maglio procède à un nouvel enregistrement. On mesurera entre les deux versions les progrès de l’enregistrement, qui est désormais électrique et plus acoustique. Maintenant, Maglio est à la tête d’un orchestre typique, plus complet. Ces deux avancées permettent une musique plus riche, des orchestrations plus complexes. Les instruments s’individualisent et jouent quelques traits en soliste, ce qui ne se trouvait pas à l’époque précédente.

Cet enregistrement au rythme plus soutenu est sans doute un peu confus pour le proposer en bal, mais il est joli. On sent que la tentation d’en faire une milonga n’est pas loin. Le piano de Juan Carlos Cambón est très présent et anime joliment ce titre qui se termine de façon allègre avec de jolis traits des différents instruments.

La clarinette de Panchito Cao est la vedette de cette version. Elle domine tout le titre. Le rythme de milonga est mieux marqué et l’on peut donc proposer cette version aux danseurs de milonga. La sonorité simple avec notamment la guitare en instrument rythmique évoque d’origine de ce tango.

D’Arienzo est le seul directeur de grand orchestre à avoir enregistré cette œuvre. On est en face d’un D’Arienzo tardif typique. L’énergie est présente, mais est-ce suffisant pour en faire un titre phare pour les bals. Assurément non. On notera que D’Arienzo a fait le choix de revenir au rythme du tango. En résumé, un résultat très intéressant, mais pas forcément adapté au bal.

Les orchestres uruguayens ont été friands de rythmes hésitant entre tango et milonga. On pourrait classer cette interprétation comme un canyengue rapide ou une milonga lente. En dehors de la difficulté de classer ce tango, on pourra toutefois apprécier son côté joueur et il pourrait convaincre les danseurs de se lancer sur la piste. On notera que, si Villasboas inclut les trois accords descendants, il les fait précéder par une anacrouse.

Ce cuarteto a pris le nom de ce tango, ou du cabaret, il était donc logique qu’il l’enregistre.

Les Armenonvilles

Le bandonéoniste Juan Maglio a créé son tango « Armenonville » pour évoquer le cabaret de ses amis, les anciens serveurs de l’hôtel Vignolles, Carlos Bonifacio Diego Lanzavechia et Manuel Loureiro. Ces derniers ont donc ouvert ce prestigieux établissement en 1911.

Cependant, il n’existe pas un Armenonville, mais trois que je vais numéroter de 0 à 2.

Armenonville « 0 »

Armenonville « 0 », c’est le pavillon d’Armenonville qui existe toujours est situé dans le Bois de Boulogne à Paris.

Il ne faut cependant pas se tromper en voyant cette architecture « champêtre », l’intérieur est luxueux, comme en témoigne cette huile sur toile d’Henri Gervex, exécutée en 1905, soit 6 ans avant l’ouverture de l’Armenonville de Buenos Aires.

On notera que cette illustration qui représente l’Armenonville parisien est souvent reproduite pour témoigner de l’Armenonville de Buenos Aires… Mais ce n’est pas la seule erreur faite dans l’iconographie des Armenonvilles, comme nous allons le voir.

Arnemonville 1

Mon propos étant portègne, j’ai numéroté 0, l’Armenonville de Paris, pour ne pas changer la numérotation habituelle des édifices de Buenos Aires.

Comme on peut le voir sur la couverture de la partition, le pavillon Armenonville est dans un parc. On ne voit pas bien son architecture sur cette illustration, en revanche, on dispose de quelques photos.

L’architecture a quelques similitudes avec le « modèle » parisien et il est donc convenu de considérer que c’est une inspiration directe. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, tout ce qui est français est « chic », le tango bénéficiera de cette étiquette peu après.

Si Armenonville 0, le modèle parisien a désormais trois siècles (300 ans), l’Armenonville 1 n’a duré que 14 ans. Édifié en 1911, il a été rasé en 1925.

Cependant, on voit souvent des représentations de l’Armenonville avec une salle immense et un aspect bien plus imposant que ce pavillon de chasse. L’erreur vient de ce qu’un autre Armenonville a été construit…

Armenonville 2

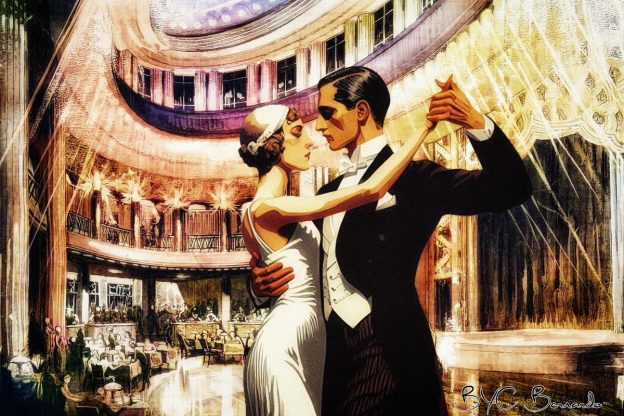

L’illustration de couverture de l’article représente l’intérieur de la salle de l’Armenonville 2. J’ai donc un peu triché pour cette anecdote en ne montrant pas l’Armenonville qui a servi d’inspiration à Maglio.

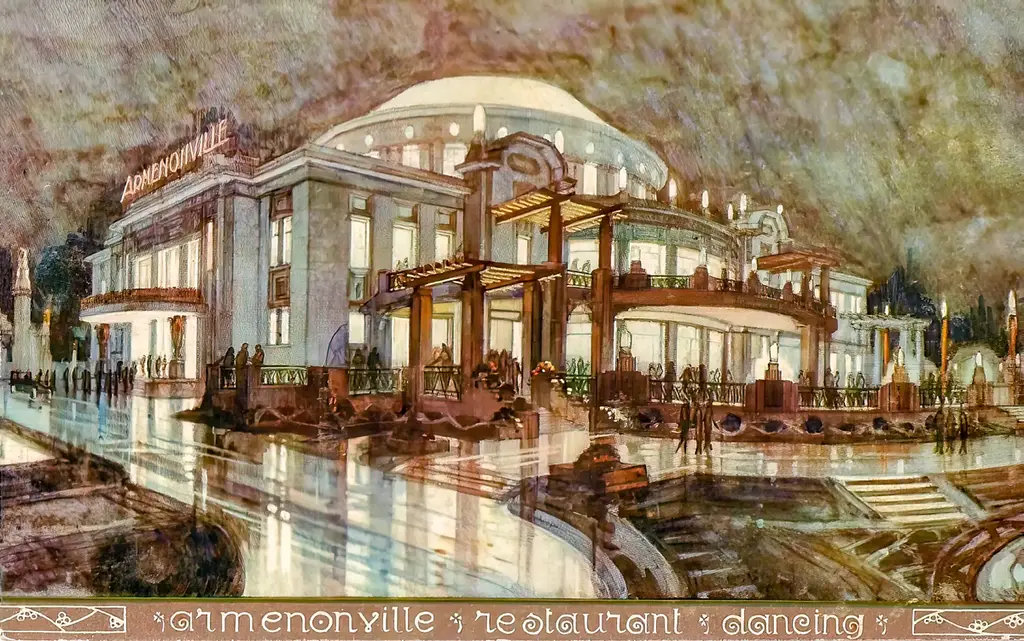

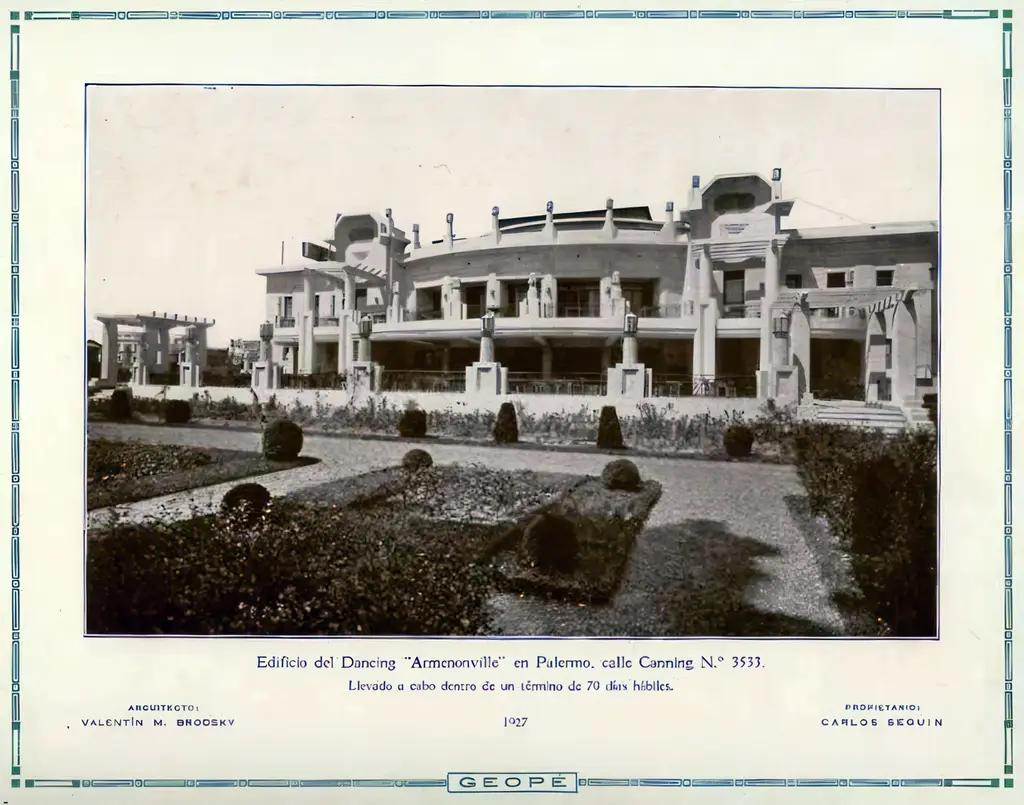

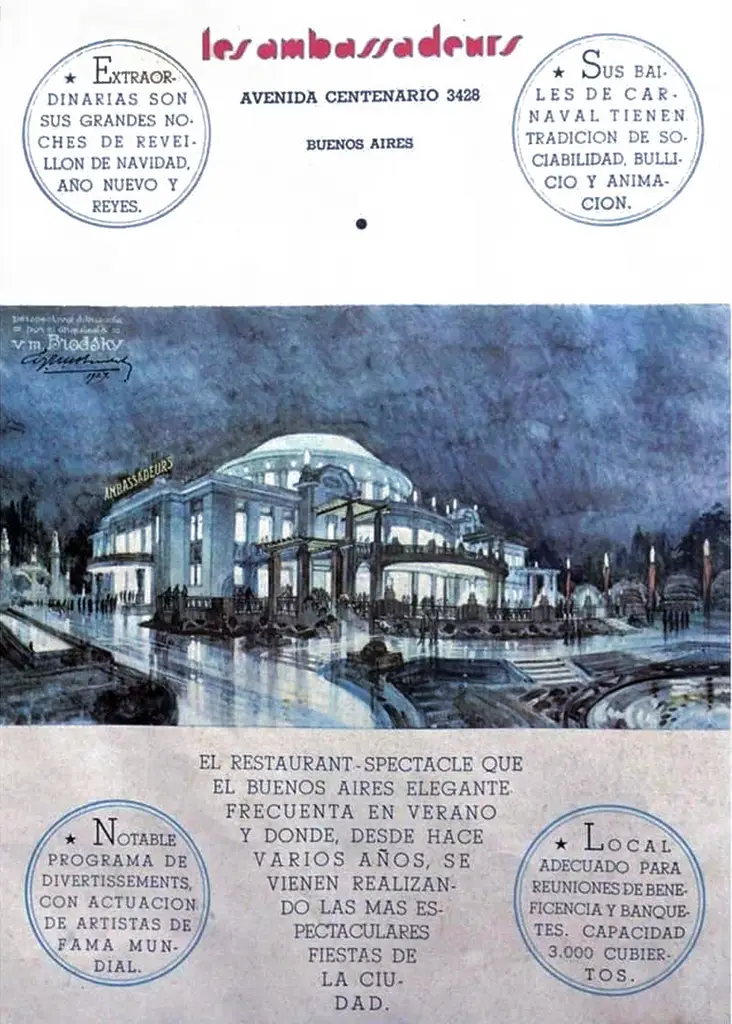

L’Armenonville 2, comme vous pouvez en juger est d’une toute autre ampleur que ses aînés. On reconnaît son architecture Arts déco et il ne faut pas beaucoup d’imagination pour se représenter la splendeur du lieu, même si lui aussi n’a pas survécu bien longtemps.

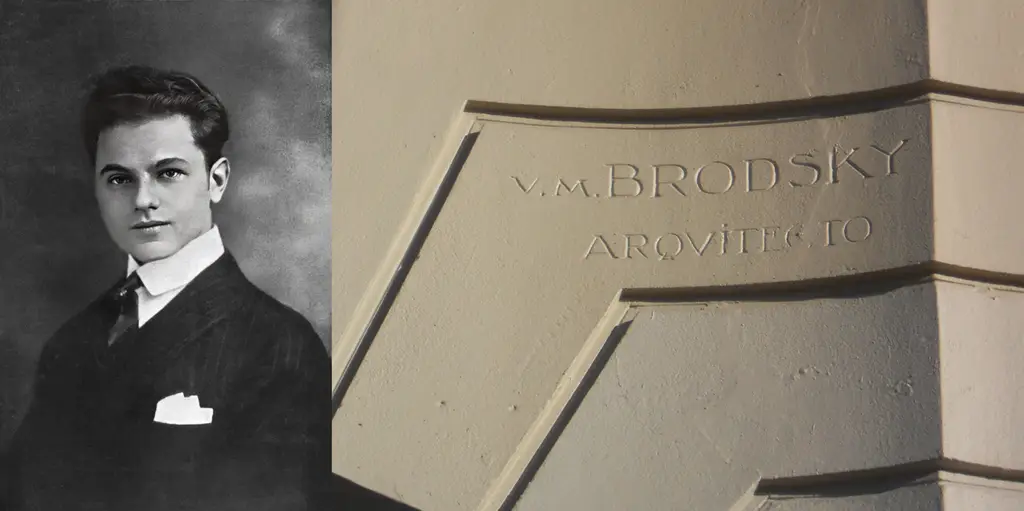

Cet édifice a été conçu par l’architecte Valentín M. Brodsky en 1927.

Même s’il n’a pas grand-chose à voir avec le tango, je vous présente la photo de Valentín M. Brodsky, car il fut un élève très apprécié de son école d’architecture où il a obtenu divers prix, dont la médaille d’or, mais surtout l’appréciation de ses collègues et professeurs, comme élève brillant et aimable. Peu de temps après son diplôme, il se voit confier la réalisation de l’Armenonville 2, cet immense projet qui fera la démonstration de son talent.

Comme on peut le lire sur ce document, l’Armenonville 2 était situé rue Canning au 3533 (en fait, les propriétaires de l’ancien Armenonville avaient acheté une demie manzana (bloc) et donc le bâtiment avait de l’espace. Il a été construit en 70 jours ouvrables.

En 1960, le bâtiment fut acheté et utilisé pour la chaine de télévision Canal 9 qui l’utilisa un an, car le bâtiment brûla en 1961.

Voilà, les trois Armenonvilles bien différenciés et vous pourrez, comme-moi, bondir quand vous verrez ces articles ou vidéos mélangeant tout.

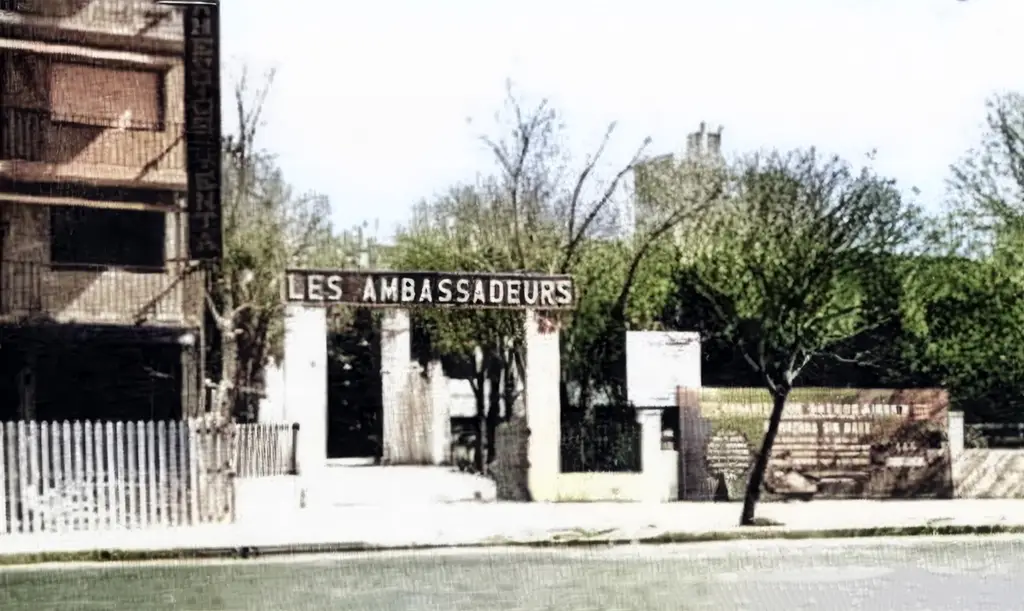

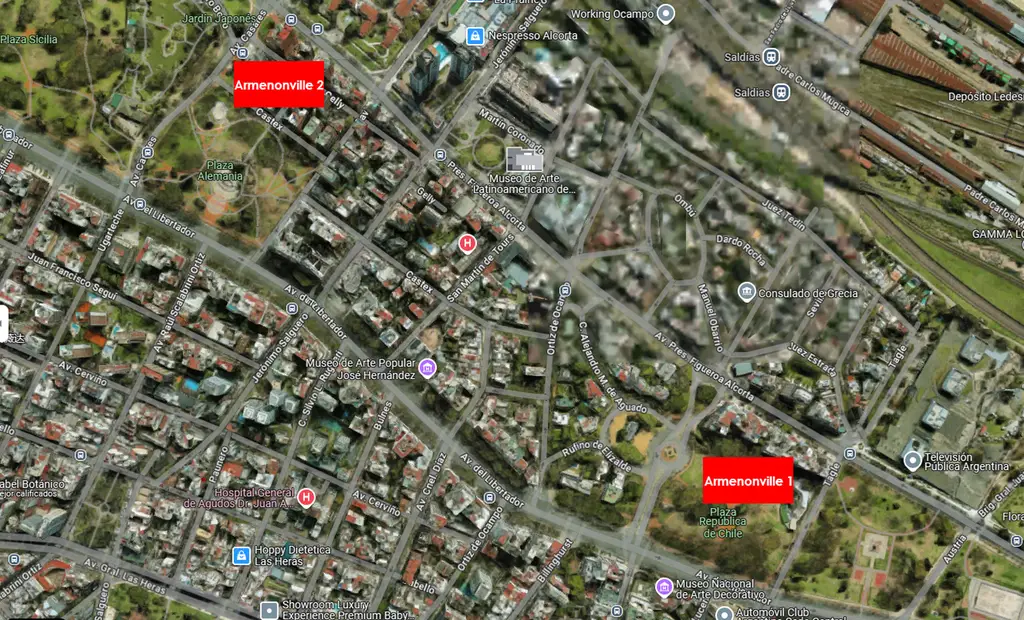

Un dernier point à préciser, les emplacements relatifs de Armenonville 1 et Armenonville 2. En fait, les deux étaient proches, mais pas situés exactement au même endroit comme on le lit parfois (souvent).

Lorsque la ville a fait fermer l’Armenonville 1, les propriétaires ont acheté le terrain d’Armenonville 2 situé un peu plus à l’Ouest et fait construire rapidement le nouveau bâtiment.

Les trois accords du début

Voici la réponse à la petite devinette du début de l’article. Les trois accords mineurs se retrouvent dans un autre titre, postérieur. La composition de Maglio a donc été « copiée », à moins qu’il s’agisse d’une inspiration commune.

Le tango qui reprend cet artifice, c’est Queja indiana (plainte indienne) de Juan Rodriguez. On retrouve le mode mineur, les deux accords constitués de noires (en rouge et vert dans mon illustration) et le troisième de blanches (en bleu).

Queja indiana permit à Juan Rodriguez d’obtenir un prix offert par Disco Nacional del Palace Theatre (qui était au 757, rue Corrientes).

Il se peut que Juan Rodriguez se soit inspiré de la composition de Juan Maglio, Maglio ayant composé ce titre cinq ans avant la première composition de Rodriguez.

Pour terminer, voici la composition de Juan Rodriguez interprétée par Roberto Firpo.

Juan Miguel Velich écrira des paroles que l’on peut entendre, par exemple dans la version de Biagi avec Andrés Falgás, la plus connue.

À bientôt les amis !