Francisco De Caro; Julio De Caro

Le bateau à voiles, el bajel et ses compagnons plus tardifs à charbon, ont été les instruments de la découverte des Amériques par les Européens. Notre tango du jour lui rend hommage. C’est un tango plutôt rare, écrit par deux des frères De Caro. Si les deux sont nés à Buenos Aires, leurs parents José De Caro et Mariana Ricciardi sont nés en Italie et donc venus en bateau. Mais peut-être ne savez-vous pas qu’on vous mène en bateau quand on vous vante les qualités de compositeur et de novateur de Julio De Caro. Nous allons lever le voile et hisser les voiles pour nous lancer à a découverte de notre tango du jour.

Ce week-end, j’ai animé une milonga organisée par un capitaine de bateau. Je lui dédie cette anecdote. Michel, c’est pour toi et pour Delphine, que vous puissiez voguer, comme les pionniers à la rencontre des merveilles que recèlent la mer et les terres lointaines au compas y al compás de un tango.

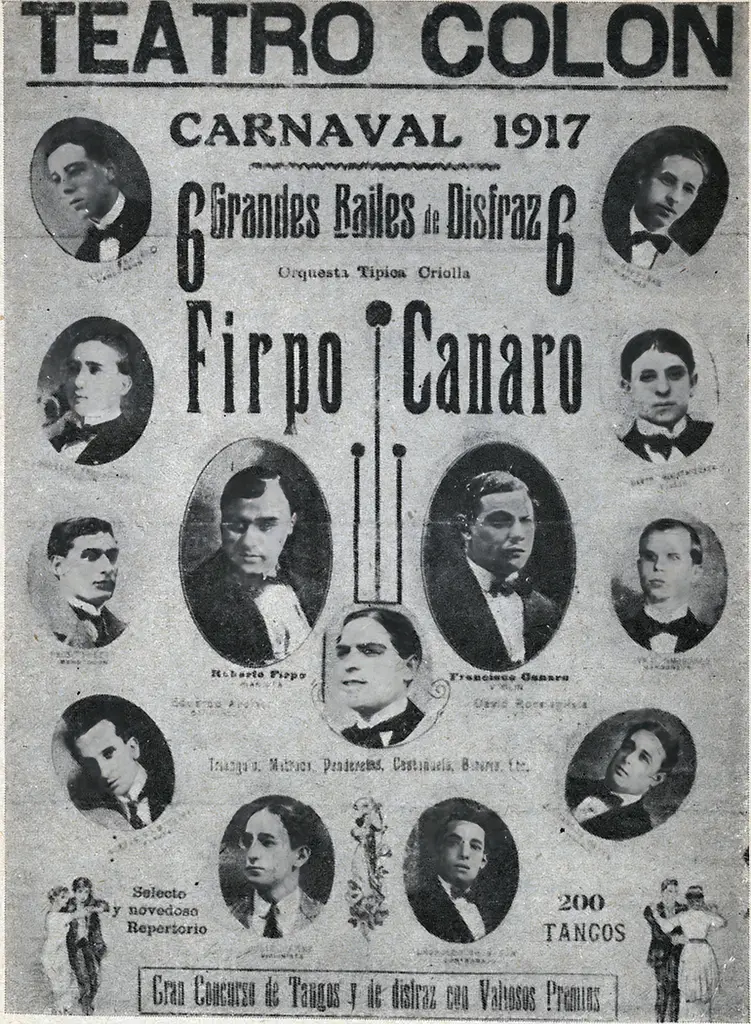

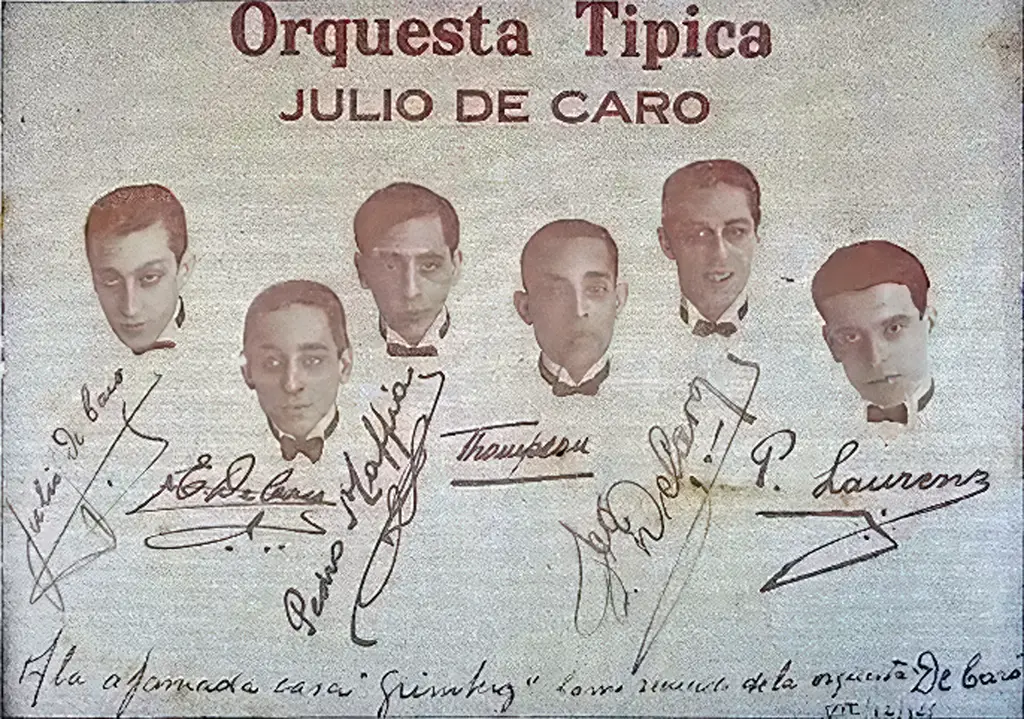

Au premier plan à gauche, Émilio de Caro au violon, Armando Blasco, bandonéon, Vincent Sciarretta, Contrebasse, Francisco De Caro, piano; Julio De Caro, violin à Cornet et Pedro Laurenz au bandonéon. Emilio est le plus jeune et Francisco le plus âgé des trois frères présents dans le sexteto. Julio avec son violon à cornet domine l’orchestre

Extrait musical

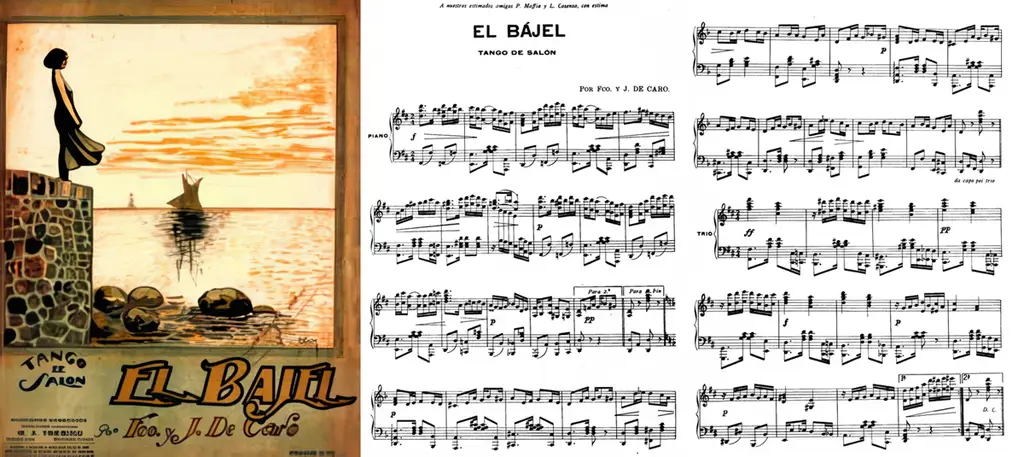

Ce n’est assurément pas un tango de danse. Il est d’ailleurs annoncé comme tango de salon. Contrairement aux tangos de danse où la structure est claire, par exemple du type A+B, ou A+A+B ou autre, ici, on est devant un déploiement musical comme on en trouve en musique classique. Pour des danseurs, il manque le repère de la première annonce du thème, puis celle de la reprise. Ici, le développement est continu et donc il est impossible de deviner ce qui va suivre, sauf à connaître déjà l’œuvre.

C’est une des caractéristiques qui permet de montrer que la part de Francisco et bien plus grande que celle de son petit frère dans l’affaire, ce dernier étant plus traditionnel, comme nous le verrons ci-dessous, par exemple dans le tango 1937 qui est de conception « normale ». Entrée musicale, chanteur qui reprend le thème avec le refrain…

Autres versions

L’orchestre Sans Souci sort de sa zone de confort qui est de jouer dans le style de Miguel Caló. Le résultat fait que c’est le seul tango de notre sélection qui soit à peu près dansable. On notera en fin de musique, le petit chapelet de notes qui est la signature de Miguel Caló, mais que l’on avait également dans l’enregistrement de Maderna…

Une version tirant fortement du côté de la musique classique. Mais c’est une tendance de beaucoup de musiciens que de tirer vers le classique qu’ils trouvent parfois plus intéressant à jouer que les arrangements plus sommaires du tango de bal.

Julio ou Francisco ?

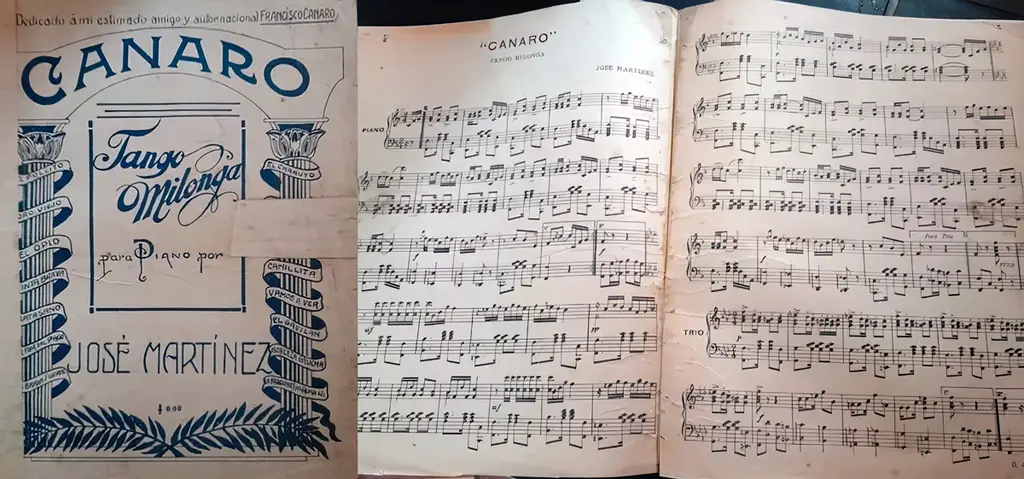

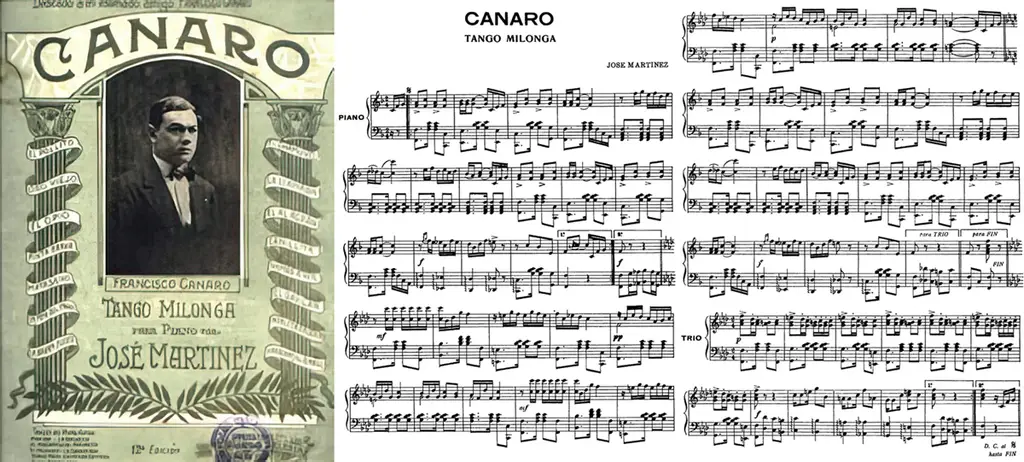

Si le prénom de Julio a été retenu dans les histoires de tango, c’est qu’il était, comme Canaro, un entrepreneur, un homme d’affaires qui savait faire marcher sa boutique et se mettre en avant. Son frère Francisco, aîné d’un an, n’avait pas ce talent et est resté toute sa vie au second plan, malgré ses qualités exceptionnelles de pianiste et compositeur. Il a failli créer un sexteto avec Clausi, mais le projet n’a pas abouti, justement, par manque de capacité entrepreneuriale. Nous évoquerons en fin d’article un autre sexteto dont il est à l’origine, sans lui avoir donné son prénom.

En tango comme ailleurs, ce n’est pas tout que de bien faire, encore faut-il le faire savoir. C’est dommage, mais ceux qui tirent les marrons du feu ne sont pas toujours ceux qui les mangent.

Julio, était donc un homme avec un caractère plutôt fort et il savait mener sa barque, ou son bajel dans le cas présent. Il a su utiliser les talents de son grand frère pour faire marcher sa boutique.

Francisco est mort pauvre et Pedro Laurenz qui, comme Francisco a beaucoup donné à Julio, a aussi connu une fin économiquement difficile.

Julio a signé ou cosigné des titres avec Maffia, Francisco (son frère) et Laurenz, sans toujours faire la part des participations respectives, qui pouvaient être nulles dans certains cas, malgré son nom en vedette.

Par exemple ; El arranque, Boedo ou Tierra querida sont signés par Julio Caro alors qu’ils sont de Pedro Laurenz qui n’est même pas mentionné.

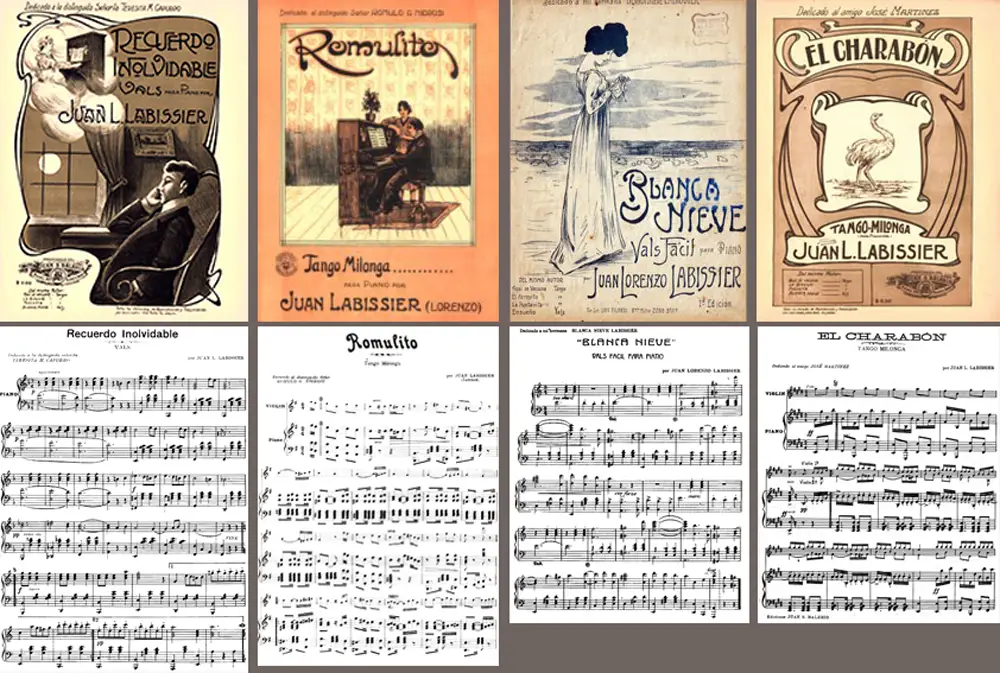

Sur cette image tirée de la couverture d’une partition de La revancha de Pedro Laurenz on trouve l’équipe de compositeurs associée à Julio De Caro :

- Emilio De Caro, le petit frère qui a composé une dizaine de titres joués par l’orchestre de Julio.

- Francisco De Caro, le grand frère qui est probablement le compositeur principal de l’orchestre de Julio, que ce soit sous son nom, en collaboration de Julio ou comme compositeur « caché ».

- Pedro Maffia, qui « donna » quelques titres à Julio quand il travaillait pour le sexteto

- Pedro Laurenz, qui fut également un fournisseur de titres pour l’orchestre.

- Je pourrais rajouter Ruperto Leopoldo Thompson (le contrebassiste) qui a donné Catita enregistré par l’orchestre de Julio de Caro en 1932. Contrairement aux compositions des frères de Julio, de Maffia et de Laurenz, c’est un tango traditionnel, pas du tout novateur.

Quelques indices proposés à l’écoute

Avancer que Julio De Caro n’est pas forcément la tête pensante de l’évolution decarienne, mérite tout de même quelques preuves. Je vous propose de le faire en musique. Voici quelques titres interprétés, quand ils existent, par l’orchestre de Julio de Caro pour ne pas fausser la comparaison… Vous en reconnaîtrez certains qui ont eu des versions prestigieuses, notamment par Pugliese.

Tangos écrits par Julio de Caro seul :

Après l’annonce, le thème qui sera repris ensuite par le chanteur, Pedro Lauga. Une composition classique de tango.

Le tango est encore composé de façon très traditionnelle, sans les innovations que son frère apporte, comme dans Flores negras que vous pourrez entendre ci-dessous.

Je vous laisse méditer sur l’intérêt de ces enregistrements.

Attention, pour ces titres, comme pour les suivants, il ne s’agit pas de musique de danse. Ce n’est donc pas l’aune de la dansabilité qu’il faut les apprécier, mais plutôt sur leur apport à l’évolution du genre musical, ce qui permet de voir que l’apport de Julio dans ce sens n’est peut-être pas aussi important que ce qu’il est convenu de considérer.

Tangos cosignés avec Francisco De Caro (en réalité écrits par Francisco)

Si on considère que c’est un enregistrement de 1928, on mesure bien la modernité de cette composition. Pugliese l’enregistrera en 1944.

Tangos écrits seulement par Francisco De Caro

On pensera à la magnifique version de Osvaldo Fresedo (celle de 1961, bien sûr, pas celle de 1937 écrite par Tibor Barczy (T. Baresi) avec des paroles de Tibor Barczy et Roberto Zerrillo et qu’a si merveilleusement interprété Roberto Ray.

La version de 1961 n’est pas pour la danse, c’est plutôt une œuvre “symphonique” et qui s’inscrit dans la lignée de Francisco De Caro, objet de mon article. Merci à Fred, TDJ, qui m’incite à donner cette précision que j’aurais dû faire, d’autant plus que l’univers de De Caro est souvent moins connu, voire méprisé par les danseurs.

S’il fallait une seule preuve du talent de Francisco, je convoquerai à la barre ce titre. On peut entendre comment commence le titre, avec ces élans des cordes que l’on retrouvera chez Pugliese bien plus tard, tout comme les sols de pianos de Francisco seront ressuscités par Pugliese en son temps. La contrebasse de Thompson marque le compas, mais avec des éclipses, tout comme le fera Pugliese dans ces alternances de passages rythmées et d’autres glissés. Si vous faites attention, vous pourrez distinguer la différence entre le violon d’Emilio et celui de son grand frère Julio qui utilise encore le cornet de l’époque acoustique.

Cette différence de sonorité permet d’attribuer avec certitude les traits plus virtuoses à Emilio. Même si on n’est pas vraiment dans la danse, ce titre pourra curieusement plaire aux amateurs des tangos de Pugliese des années 50, ce qui démontre l’avancée de Francisco par rapport à ses contemporains.

Par rapport à notre tango du jour, il reste un peu de la structure traditionnelle, mais avec de telles variations que cela rendrait la tâche des danseurs très compliquée s’ils leur prenaient l’envie de le danser en improvisation.

Cette magnifique mélodie fait partie de la bande-son du film La puta y la ballena (2004). De Angelis, et Fresedo en ont des versions intéressantes et fort différentes. Celle de De Angelis est même tout à fait dansante.

Je rajoute un enregistrement de qualité très moyenne, mais qui est un excellent témoignage de l’admiration d’Osvaldo Pugliese pour Francisco De Caro.

Encore une version enregistrée à la radio et avec un public enrhumé.

Si on compare avec une composition de Julio, même plus tardive, comme Viña del mar (1936), on voit bien qui est le novateur des deux.

Tangos cosignés par Francisco De Caro et Pedro Laurenz

Tangos écrits par Pedro Laurenz et signés Julio De Caro

Sur les disques, c’est le nom de l’orchestre qui prime. S’il c’étaiSur les disques, c’est le nom de l’orchestre qui prime. S’il c’était appelé Hermanos De Caro ou tout simplement De Caro, peut-être que la contribution majeure de Francisco De Caro serait plus connue aujourd’hui. Sur le disque, seul le nom de Julio De Caro apparaît pour la composition, alors que c’est une œuvre de Pedro Laurenz. On comprend qu’à un moment ce dernier ait également quitté l’orchestre.

Tango cosigné avec Pedro Laurenz (avec apports de Laurenz majoritaires, voire totaux)

Tangos cosignés avec Pedro Maffia (en réalité écrits par Maffia)

Quinteto Los Virtuosos (Francisco De Caro (piano), Pedro Maffia et Ciriaco Ortiz (bandonéon), Julio De Caro et Elvino Vardaro (violon)

Pas de version enregistrée par Julio de Caro.

Tangos co-écrits avec Maffia et Laurenz mais signés par Julio de Caro

On pensera aux versions de Troilo ou Pugliese pour se rendre compte de la modernité de la composition de Maffia et Laurenz. L’enregistrement acoustique rend toutefois difficile l’appréciation de la subtilité de la composition.

Le violoniste Manlio Francia composa deux tangos qui furent joués par l’orchestre de Julio De Carro, Fantasias (1929) et Pasionaria (1927).

Mais alors, pourquoi on parle de Julio et pas de Francisco ?

J’ai évoqué la personnalité forte de Julio. En fait, l’orchestre initial a été formé par Francisco qui a demandé à ses deux frères de se joindre à son sexteto, en décembre 1923. Le succès aidant, l’orchestre a obtenu différents contrats permettant à l’orchestre de grossir, notamment pour le carnaval (oui, encore le carnaval) jusqu’à devenir une composition monstrueuse d’une vingtaine de musiciens. Ceci explique que le sexteto est généralement appelé orquesta típica, même si ce terme est généralement réservé aux compositions ayant plus d’instrumentistes (bandonéonistes et violonistes).

Au départ, cet orchestre monté par Francisco n’ayant pas de nom, il s’annonçait juste « sous la direction de Julio De Caro. Mais un jour, dans une publicité du club Vogue ou se produisait l’orchestre, l’orchestre était annoncé comme l’orchestre « Julio De Caro. Cela n’a pas plut à Maffia et Petrucelli qui décidèrent alors d’abandonner l’orchestre ne supportant plus le caractère, fort, de Julio et sa volonté de dominer.

Ceux qui connaissent les Daltons penseront sans doute à la personnalité de Joe Dalton pour la comparer à celle de Julio De Caro.

Plus tard, Gabriel Clausi et Pedro Laurenz quitteront l’orchestre à cause du caractère de Julio. Ces derniers ont gardé des attaches avec Francisco et lorsque Osvaldo Pugliese s’est chargé de faire passer à la postérité l’héritage des frères De Caro, c’est à Francisco qu’il se référait.

Donc, ce qui était clair à l’époque, est un peu tombé dans l’oubli, notamment à cause des disques qui portent uniquement le nom de Julio De Caro, puisque tous les orchestres étaient à son nom, ce dernier ayant toujours refusé le partage, Maffia-De Caro ou De Caro-Laurenz, même pas en rêve pour lui.

Cette photo est en général étiquetée comme étant l’orchestre de Julio De Caro en route pour l’Europe en mars 1931. Cependant on reconnaît Thompson, mort en août 1925.

La photo est donc à dater entre 1924 et cette date si c’est l’orchestre De Caro.

Je propose de placer cette photo sur un bateau se rendant en Uruguay ou qui en revient. Julio de Caro avait, à diverses reprises, travaillé en Uruguay, avec Eduardo Arolas, Enrique Delfino et Minotto Di Cicco (dans l’orchestre duquel Francisco était pianiste).

Comme Thomson était avec Juan Carlos Cobián en 1923 et auparavant avec Osvaldo Fresedo, cela confirme que cette photo est au plus tôt de décembre 1923.

Lorsque Francisco du monter son orchestre (qui prit le prénom de son frère), il fit appel outre à ses frères, Emilio et Julio, à Thompson, Luis Petrucelli (bandonéon) puis Pedro Láurenz en septembre 1924 Pedro Maffia (bandonéon) remplacé en 1926 par Armando Blasco et Alfredo Citro (violon). Il y a peu de photos des artistes en 1924 et les portraits que j’ai trouvés ne permettent pas de garantir les noms des autres personnes présentes.

Quoi qu’il en soit, je termine cette anecdote avec une photo prise sur un bateau, même si ce n’est probablement pas un bajel…