Au creux de la polémique remise à jour en février 2024

En février 2024, Guillermo Reverberi (Guille de SMTango) a diffusé un texte “Pourquoi le tango doit-il se danser avec les orchestres des années 40 ?” Ce texte a beaucoup de succès en ce moment et je pense qu’il est intéressant de rendre à César ce qui lui appartient.

Une fusée avec de multiples étages

En effet, cette restitution se fait en plusieurs étapes:

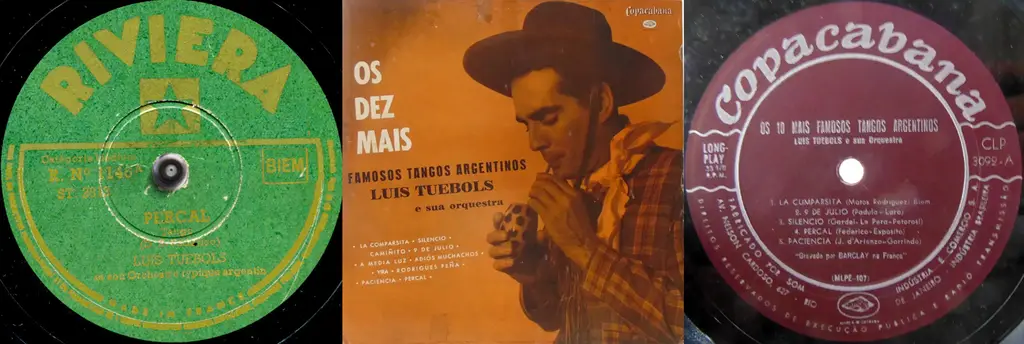

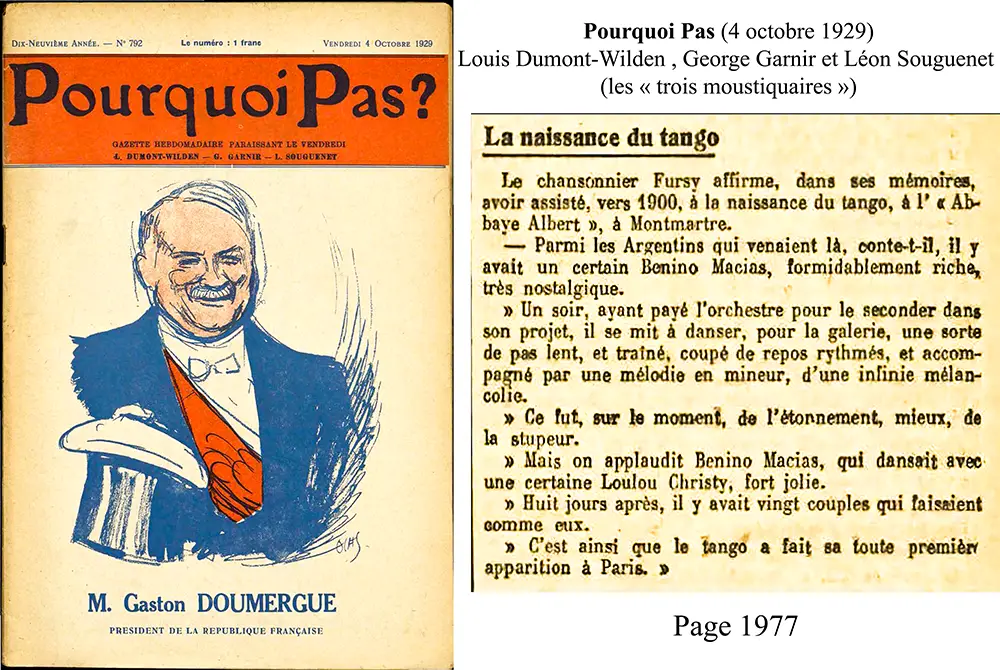

- Le tangomètre, éditorial de Ricardo Schoua, publié le 13 décembre 2009, dans le numéro 110 de la revue rosarina, Tango y Cultura Popular (voir ici…)

- Le “No-Tango”, éditorial du même Ricardo Schoua, dans le numéro 134 de la même revue de mars 2012 (voir ici...)

- Courrier du lecteur du magazine Tango y Cultura Popular n° 135, un texte écrit par José Carcione en réponse à l’éditorial du numéro 134. (reproduit ci-dessous en rouge)

- Más sobre el tango bailado (Plus sur le tango dansé) éditorial du n°136 de la revue Tango y Cultura Popular, toujours par Ricardo Schoua en réponse au texte de José Carcione.

- ¿Por qué el tango se debe bailar con las orquestas del 40? (Pourquoi le tango doit-il être dansé avec les orchestres des années 40 ?) publié vers 2015 par José, Él de la quimera (Celui de la chimère), en fait José Carcione, en italien et en espagnol. Pour la version française, c’est bien sûr ici

- Porque al tango se lo baila con las orquestas de los años 40 publié en février 2024 par Guillermo Reverberi (Guille de SMTango) et qui est la reprise tu texte de 2015 de José el de la quimera avec un paragraphe supplémentaire.

Voilà un résumé de l’affaire. C’est une grande fusée qui dure depuis décembre 2009, soit plus de 14 ans au moment où j’écris ces lignes.

On se reportera pour les premiers étages aux textes que j’ai déjà cités, Le tangomètre et Le “No-Tango”. La suite, est ci-dessous…

La version de février 2024 et ses différentes sources

Introduction de 2015 par José el de la quimera

Pourquoi le tango doit-il être dansé avec les orchestres des années 40 ?

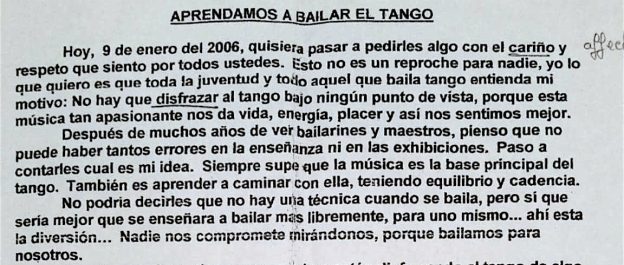

Heureusement, les 20 dernières années ont vu la résurgence du tango dansé, car il existe des milongas dans presque tous les pays du monde, où les danseurs et les DJ « consomment » continuellement la culture du tango et revivent le bon vieux temps avec des orchestres de tango. « Ils dansent sur la musique des morts », comme Piazzolla l’a dit un jour à Troilo avec mépris, parce qu’en réalité la musique d’aujourd’hui n’est pas dansante ; ils voient des tentatives ratées comme le « Tango Nuevo » ou la prétention de tel ou tel DJ à « innover » en proposant des chansons soi-disant modernes de qualité musicale douteuse. Concrètement, ce n’est pas le danseur qui doit s’adapter à la musique, mais la musique doit être dansable. Dans une lettre envoyée aux lecteurs du magazine numérique « Tango y Cultura Popular », que je retranscris ci-dessous, j’ai essayé d’expliquer pourquoi la « musique de tango » n’est pas populaire (ou n’existe pas) comme elle l’était dans la première moitié du XXe siècle, la décennie des années 40 étant la dernière et la plus représentative :

Courrier du lecteur du magazine Tango y Cultura Popular n° 135, un texte écrit par José Carcione en réponse à l’éditorial du numéro 134

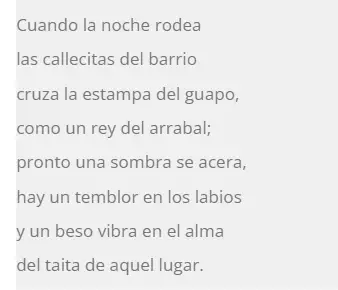

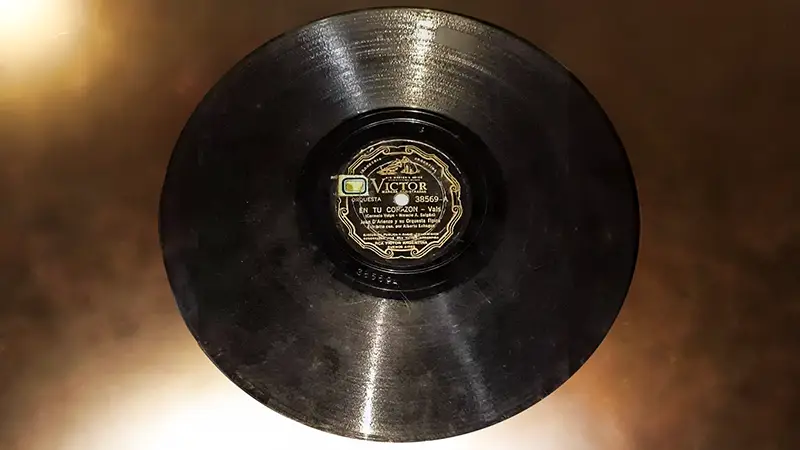

J’aimerais apporter quelque chose à l’article de Ricardo Schoua, « El No-Tango », du point de vue d’un milonguero (simplement un danseur de tango social, je ne suis pas professeur), qui apparemment dit le contraire, mais vous verrez que ce n’est pas comme ça. Je sympathise avec la « colère » de Ricardo, mais d’un point de vue différent. Le tango (dansant) est mort depuis longtemps. Aujourd’hui, il n’y a pas de paroliers et de musiciens créatifs qui font de la musique pour danser. La musique postmoderne, post-âge d’or, est faite pour être écoutée. Piazzolla lui-même a dit qu’il ne fallait pas danser sur sa musique. Cela s’est produit dans les années 1950 pour diverses raisons. À Buenos Aires, l’héritier du tango – en tant que musique et paroles qui interprétaient la réalité du porteño – était le rock urbain, chanté en « argentin », et cette musique n’a rien à voir avec les milongas. « Avellaneda Blues » de Javier Martínez, par exemple, a des paroles de tango, mais c’est un blues. Beaucoup de paroles de Flaco Spinetta sont du tango. Peut-être que Piazzolla et Ferrer y ont contribué, mais comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas du tango que de danser. Oui, vous pouvez nommer Eladia Blasquez, Chico Novarro, Cacho Castaña et arrêtons de compter, mais ce sont les cas qui confirment la règle, et ils n’ont pas fait de musique pour danser non plus. La scène musicale (dansante) qui va de 900 à 50 est infiniment riche, heureusement et les milongueros n’ont pas à s’inquiéter. Le problème réside dans le fait que peu de DJs étudient vraiment cela, car en général ils proposent peu d’orchestres et souvent la milonga n’a pas la bonne structure, c’est-à-dire l’assemblage correct des tandas et la succession appropriée des orchestres. Ensuite, nous avons le « Tango Nuevo » (en tant que phénomène de danse, je comprends). C’est douloureux de voir des danseurs danser le nouveau tango, ce n’est pas du tango social, c’est très difficile, comme si on dansait de la danse classique sans le savoir. Seuls quelques-uns, Frúmboli, Arce, Naveira, qui pratiquent des heures par jour, peuvent le danser avec une certaine décence, mais dans les milongas, ces milongas traditionnelles, ils dansent le tango social comme nous tous. Ce n’est pas facile non plus, il y a la musicalité diverse de chaque orchestre qu’il faut respecter. Ceux qui ne savent pas danser appellent les extraordinaires musiques de Biagi des « marchas » et sont ceux qui demandent un « nouveau tango », avec des chansons de « Otros Aires », « Gotan project », Grace Jones, etc. Nous pourrons danser sur de la musique contemporaine alors qu’il sera courant de danser le tango social, mais pour cela les Biagi, Lomuto, Donato, Di Sarli doivent revenir avec des paroliers tels que Cadícamo, Romero, etc., car le tango dansant n’existe plus. De plus, le « nouveau » est de mauvaise qualité. Si vous voulez le danser, vous devez d’abord apprendre le tango social, avec sa musicalité variée. Comme il s’agit d’un processus sans fin, où l’on découvre toujours quelque chose, vous verrez que c’est très gratifiant et qu’il n’est pas nécessaire de danser le « Gotán » ou de le proposer dans une milonga pour se sentir à l’avant-garde et prétendre que l’on est « dedans » ou quelque chose de super créatif. Je dis plus, après avoir appris cela, vous n’allez pas aimer le « nouveau ». Alors, qui est le DJ créatif ? celui qui joue du Tanghetto, du Narcotango, (j’ai même entendu Mozart), dans la milonga ? Où la plupart des danseurs ressemblent à des zombies et pensent qu’ils dansent de manière phénoménale sur la dernière mode du tango ? Celui qui propose de la musique traditionnelle n’est-il pas créatif ? DJs : étudiez et vous verrez que chaque orchestre a sa propre musicalité, avec des possibilités infinies, où le chanteur n’est qu’un instrument comme les autres, ce qui n’était plus le cas après les années 50, quand le chanteur est devenu la star. Nous, les danseurs, avons besoin de ténors, comme Roberto Ray, Raúl Berón, Francisco Fiorentino, je peux même dire Goyeneche à ses débuts, et Nina Miranda est parfaitement dansante, et pas de voix qui « disent » ou « crient » le tango. C’est bien, mais ils sont faits pour être écoutés. Enseignants : apprenez aux danseurs à marcher d’abord, les figures seront découvertes par eux plus tard. Heureusement, le tango revient dans les années 80 comme danse (milonga). Aujourd’hui, « la musique des morts », comme l’appelait autrefois Piazzolla, est dansée sur toute la planète. Il n’y a pas de grande ville où il n’y a pas de milongas. Des innovateurs sérieux aujourd’hui ? Malheureusement il n’y en a pas, et s’ils viennent, ils iront dans une direction, sinon la même, parallèle à celle des anciens maîtres.

(NDT : un maestro en Argentine, est un professeur d’école primaire. Je propose donc la traduction “maîtres”, mais vous pouvez penser “maestros” si vous préférez.)

Más sobre el tango bailado (En savoir plus sur le tango dansé) éditorial du n°136 de la revue Tango y Cultura Popular, toujours par Ricardo Schoua en réponse au texte de José Carcione

Le texte de José de la quimera reprend seulement des parties de la réponse de Ricardo Schoua. Je préfère vous donner la version complète. J’ai indiqué en gras et en bleu les passages cités par José de la quimera et en italique les ajouts de José de la quimera dans sa version de 2015…

Le lecteur José Carcione répond, dans le numéro précédent, à mon éditorial El No-Tango, du point de vue d’un milonguero, un danseur social. Cette réponse et d’autres choses qui me sont arrivées m’ont donné l’occasion d’approfondir la question des préjugés, les miens et ceux des autres, autour de cette question.

Le lecteur dit que le tango dansant est mort depuis longtemps, se référant au fait que les nouveaux compositeurs n’écrivent pas de tangos pour danser. Ce n’est pas le cas, on ne peut pas le généraliser.

Bien sûr, cela dépend de ce que vous considérez comme dansant. Pour le lecteur, le paradigme semble être Rodolfo Biagi, qu’il oppose à des monstres comme Gotan Project, mais ne mentionne pas Pugliese ou Troilo…

Biagi n’est pas mon paradigme, c’est l’un de mes orchestres préférés, mais Pugliese et Troilo sont aussi des années 40 ! Mes arguments ne sont donc pas contredits.

Réponse de José de la quimera à Ricardo Schoua

Il s’avère que dans de nombreuses milongas, ils ne jouent pas de chansons de ces deux derniers orchestres — et de beaucoup d’autres — parce qu’ils prétendent que leur phrasé est inadéquat pour danser. À l’autre extrême, il y a ceux qui ne se soucient de rien, même si ce n’est pas le tango, parce qu’ils considèrent la musique comme un complément à leurs expositions.

Le lecteur mentionne que ceux qui ne savent pas danser traitent la musique de Biagi comme des « marches ». La comparaison ne m’était pas venue à l’esprit. Dans les défilés, les marches sont utilisées, avec un rythme bien marqué, pour que tout le monde marche en même temps et se déplace comme un tout compact. Et les contraintes d’espace des milongas, la nécessité de se conformer harmonieusement au mouvement en cercle, exigent quelque chose de similaire : un rythme sans « chocs ».

Mais il s’avère que ces limitations d’espace finissent par limiter les danseurs eux-mêmes, généreusement aidés par les règlements milonguero (« codes ») et par ceux qui, par commodité, ont élevé cette forme de danse à la catégorie de « style ». Et la vérité, c’est qu’il n’y a pas de « styles » dans le tango, c’est une invention marketing. Je n’aime pas danser sur une petite piste de danse, pleine comme un bus aux heures de pointe, mais tout le monde a le droit de faire ce qu’il veut.

Ce à quoi je réponds que ceux qui savent danser sur une petite piste de danse ou avec une piste de danse complète (par exemple, Salón Canning dans les milongas « pico »), savent danser sur n’importe quelle piste de danse, également dans Aeroparque :>)

Réponse de José de la quimera à Ricardo Schoua

Sans tomber dans les extrêmes, dans les milongas plus détendues, où l’on peut aussi écouter Pugliese, Troilo ou Salgán, on danse sur leurs chansons avec plaisir et sans inconvénient, et on danse aussi sur Piazzolla, bien sûr que quelques-unes des compositions les plus connues. Mais il est très, très difficile pour les œuvres de la nouvelle génération d’être transmises. Il est vrai que, même avec un critère large, il y a des titres qui ne se prêtent pas à la danse, mais ici l’habitude et l’ignorance jouent beaucoup.

Moi-même, qui ai parfois l’habitude de mettre en musique des milongas et d’inclure de nouveaux orchestres et de nouvelles compositions, je me suis retrouvé à dire à un compositeur qui a récemment sorti un CD avec de nouveaux tangos de son auteur, que ses chansons devaient être plus dansantes. Et ce n’était pas vrai, ils sont très dansants. Ce qui se passe, c’est que j’ai aussi des préjugés, parce que, étant donné qu’ils ne sont pas très répandus, j’ai peur du rejet que je pourrais recevoir si je les inclus dans un lot. (Et il y en a toujours un qui crie, vous voyez ?)

Pour éviter les problèmes, seul ce qui est connu est mis en musique. Mais un danseur social ne devrait pas avoir de mal à danser un tango jamais entendu auparavant. Après tout, dans les années 40, les tangos étaient créés en continu.

Oui, mais avec les étiquettes : « dansant ».

Réponse de José de la quimera à Ricardo Schoua

Maintenant, j’ai remarqué que, lorsqu’un orchestre live est présenté, ces limites sont diluées et les gens dansent tout ce qu’on leur propose, même si c’est nouveau.

Il semble que le secret pour parvenir à l’acceptation soit de combiner, dans une présentation, des thèmes traditionnels, arrangés dans le style de l’orchestre, avec de nouvelles compositions. Et pour ceux — nombreux — lecteurs qui animent des émissions de radio, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’insister sur l’importance de diffuser durablement la nouveauté. Si vous avez besoin de matériel, comptez sur nous pour le gérer.

En terminant, je tiens à vous dire que je suis heureux de constater un intérêt grandissant pour notre magazine et nos espaces de médias sociaux. Merci beaucoup et rendez-vous dans le prochain numéro !

Ricardo Schoua

La suite de la publication de 2015 par José de la quimera

Là, José n’est plus en réponse directe à Ricardo Schoua, mais ses ajouts sont intéressants :

Mais si je le dis-le, ça n’en vaut pas la peine. Voyons ce que dit Maître Alfredo de Angelis. Je viens de terminer la lecture de sa biographie, écrite par sa fille. Dans ce livre, De Angelis fait clairement référence au problème de 1981, et ses mots sont actuels :

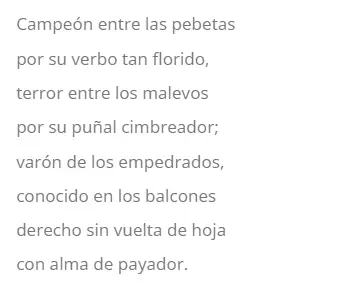

L’une des raisons est que les orchestres ne font plus de rythme, cela ressemble à de la musique espagnole, qui n’a rien à voir avec le tango. La plupart d’entre eux jouent de la même manière, les bandonéons font tous la même chose. En dehors du rythme, ils n’ont pas la ligne mélodique du tango, le public n’aime pas ça et même s’ils veulent le leur imposer, ils n’y arriveront pas.

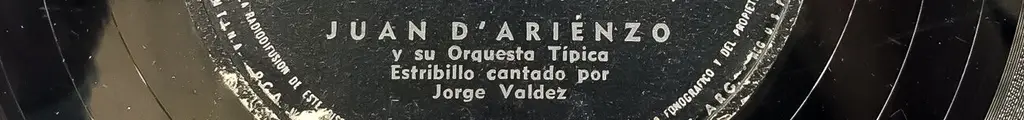

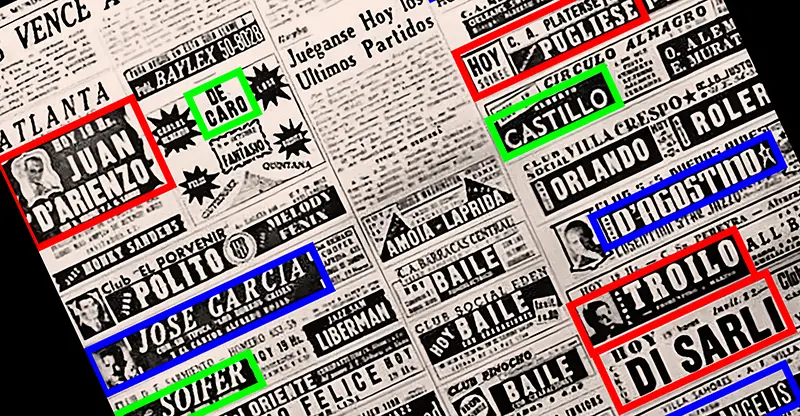

Ce cas ne sera pas inversé jusqu’à ce qu’un orchestre sorte comme en 1935, lorsque D’Arienzo est parti et a rompu avec toutes les nouveautés de l’époque, la même chose se produit aujourd’hui. Le tango c’est pour danser, aujourd’hui ils ont même changé le style de danse, les chanteurs crient, je dis toujours que les disques de Gardel durent, ils peuvent obtenir le style de lui. Gardel n’a jamais crié et le temps le prouve. D’autres exemples sont Fiorentino, Dante et Vargas.

À l’époque de Canaro, De Caro est sorti, mais il a fait du rythme, c’est ainsi que Troilo, D’Arienzo et d’autres ont joué du « cuadrado », c’est-à-dire que pour danser, Horacio Salgán est sorti avec un style très agréable, modernisé, bien arrangé, et que s’est-il passé ? Après, plus rien d’autre n’est sorti, ils veulent nous imposer un nouveau style, mais tant qu’ils ne font pas de tango-tango, il ne se passe rien.

(Diario La Prensa, 11/1981, « Alfredo de Angelis : Les orchestres ne font pas de rythme », note de Roberto Pertossi).

C’est on ne peut plus clair.

Pourquoi insistent-ils encore, dans de nombreuses milongas, pour faire écouter des orchestres qui composent de la musique ? Parce que les danseurs ne savent pas danser, et ils pensent qu’ils savent. Les orchestres de tango ne dansent pas bien et font semblant de danser le tango « moderne ». Quelqu’un qui distingue la musicalité de chaque orchestre, qui sait danser des syncopes, des cadences et des silences, et qui ne danse pas « tout de la même manière », ne va pas à ces milongas, parce qu’il sait que ce ne sont pas vraiment des milongas, mais « un spectacle de danse de mauvaise qualité ».

Personnellement, si je veux écouter un orchestre, je vais au théâtre où l’acoustique est meilleure et où leur fonction est précisément d’écouter et d’apprécier la musique.

Dans la milonga, je veux de la musique de danse et ne pas attendre passivement la fin du « spectacle » pour pouvoir danser et payer plus. Les orchestres des années 1940 convoquaient jusqu’à 6 000 personnes aux milongas du carnaval parce qu’ils jouaient pour danser et que les danseurs avaient une fonction active et non passive, interprétant correctement la musique, avec du rythme et de la mélodie comme le dit De Angelis. C’est le secret du succès. Où sont les milongas de ces carnavals maintenant ? Quelqu’un s’est-il demandé quelle en était la cause ? L’absence de danseurs ou d’orchestres appropriés ?

Fonte

De Angelis, Isabel, 2004, Alfredo De Angelis. Le phénomène social. Le Tango Club. Ed. Corregidor.

Tango y Cultura Popular, avril 2012, n° 135 ; www.tycp.com.ar.

José de la quimera en complément de son article de 2015

Le paragraphe supplémentaire publié en février 2024 par Guillermo Reverberi (Guille de SMTango)

Haaaa, et enfin. Un danseur ou une danseuse de tango va à une Milonga pour danser TANGOOOOOOOOO, pas pour regarder des spectacles, des expositions et/ou danser d’autres rythmes. Cela ne fait que disparaître l’envie de continuer à danser, stresser, déprimer sans le savoir et la Milonga finit dans un fiasco.

Les éléments originaux à télécharger

El tangometro (éditorial de TYCP 110 de décembre 2009). Voir l’article sur le sujet sur ce blog.

El “tangometro “No-Tango” (éditorial de TYCP 134 de mars 2012) . Voir l’article sur le sujet sur ce blog.

Courrier du lecteur en réponse à Ricardo Schoua par José Carcione dans TYCP n°135 (Avril 2012)

Más sobre el tango bailado (éditorial de TYCP 136, mai 2012)

Texte de José Carcione, sous le pseudonyme José de la quimera publié en 2015

Texte diffusé par Guillermo Reverberi (Guille de SMTango) en février 2024