- A Manos Brujas, Trio Yumba

Notre musique du jour est un peu particulière. Elle a été composée en hommage à Rodolfo Biagi. Elle s’appelle A Manos Brujas et est dédicacée à Rodolfo Biagi, dont c’était le surnom. Nous allons donc nous intéresser à ce surnom, à Biagi, au Trio Yumba et… au Fox-trot. Ce parcours nous permettra de mettre à jour une arnaque. Commençons l’enquête…

- Apprendre à mieux connaître la chacarera

Hier, un de mes stagiaires DJ m’a demandé comment introduire une tanda de chacarera dans une milonga. Je l’ai renvoyé vers mes articles sur le sujet, mais j’ai eu envie de vous proposer quelques éléments supplémentaires pour que vous puissiez mieux connaître cette merveilleuse danse et notamment comprendre sa structure musicale.

- Casas viejas 1957-01-02 — Orquesta Francisco Canaro con Juan Carlos Rolón

Il est impossible de ne pas avoir le cœur rongé en croisant ces maisons anciennes affublées d’une pancarte annonçant leur destruction prochaine. Buenos Aires semble ne pas se soucier du passé et, à défaut d’élever son âme, cherche à élever ses murs, même si c’est au prix de la perte de sa personnalité. Comme Ivo Pelay, on ne peut que regretter la perte de ces merveilles à dimension humaine qui s’effacent humblement devant des tours prétentieuses et insensibles.

- Merceditas 1958-09-23 — Orquesta Símbolo Osmar Maderna dir. Aquiles Roggero con Adolfo Rivas y Carlos Raúl Aldao

Il est difficile de ne pas être bouleversé par Merceditas, cette chanson sublime que l’on rencontre parfois au détour d’une tanda. Mais vous ne savez peut-être pas que ce titre n’a pas été conçu comme un tango et que l’histoire qu’elle conte est une de plus belles histoires d’amour du vingtième siècle.

Je vous invite à découvrir une trentaine de versions parmi la centaine qui a été enregistrée.

- Andá que te cure Lola 1947-12-01 — Orquesta Osvaldo Pugliese con Roberto Chanel

+1 Luis Rafael Caruso Cette milonga appartient à la catégorie que j’appelle les milongas bavardes. En effet, le chanteur, ici l’excellent Roberto Chanel, chante durant toute la durée de l’œuvre. Si cela permet de conter…

Lire la suite : Andá que te cure Lola 1947-12-01 — Orquesta Osvaldo Pugliese con Roberto Chanel

- Papas calientes 1937-11-29 — Orquesta Edgardo Donato

Papas calientes 1937-11-29 - Orquesta Edgardo Donato

Eduardo Arolas Letra: Héctor Polito

La patate chaude, c’est se renvoyer quelque chose de gênant. Cette composition d’Arolas a eu un certain succès et on en trouve une bonne vingtaine d’enregistrements. En revanche, les paroles d’Héctor Polito ne semblent pas avoir été enregistrées. Je vous les propose tout de même et vous passe la patate chaude après avoir sorti les marrons du feu.

- Pastorcita de Amancay 1960-11-28 — Orquesta Alfredo De Angelis con Lalo Martel

À diverses reprises, j’ai présenté des liens entre le folklore et le tango. Notre valse du jour est également à cheval sur ces deux domaines. Chito Galindo avec sa belle histoire d’amour tirée d’une légende andine a ému De Angelis et Lalo Martel qui l’ont ajoutée à leur répertoire. C’est notre version du jour.

- Garufa 1953-11-04 — Orquesta Donato Racciatti con Nina Miranda

Vous avez sans doute déjà dansé avec bonheur sur ce tango enjoué, charmé par la voix de Nina Miranda. Cette création uruguayenne est effectivement une réussite. Le compositeur, les deux auteurs, le chef d’orchestre et la chanteuse sont uruguayens, ce qui nous rappelle que le tango est né des deux rives du Rio de la Plata.

Je vous invite à découvrir plus d’une vingtaine d’interprétations de ce titre, de caractères et de qualités variables. Allons découvrir la vie de cette fameuse grenouille.

- Baldosa floja 1967-10-31 — Orquesta Florindo Sassone con Oscar Macri

Les trottoirs de Buenos Aires sont couverts de dalles (baldosas) qui ne sont pas toujours bien ajustées. Lorsqu’il pleut, le malheureux qui pose le pied sur l’une d’elles se retrouvera trempé par un jet d’éclaboussures. Notre milonga du jour évoque ce phénomène qui n’empêche pas les milongueros de braver la pluie pour aller danser.

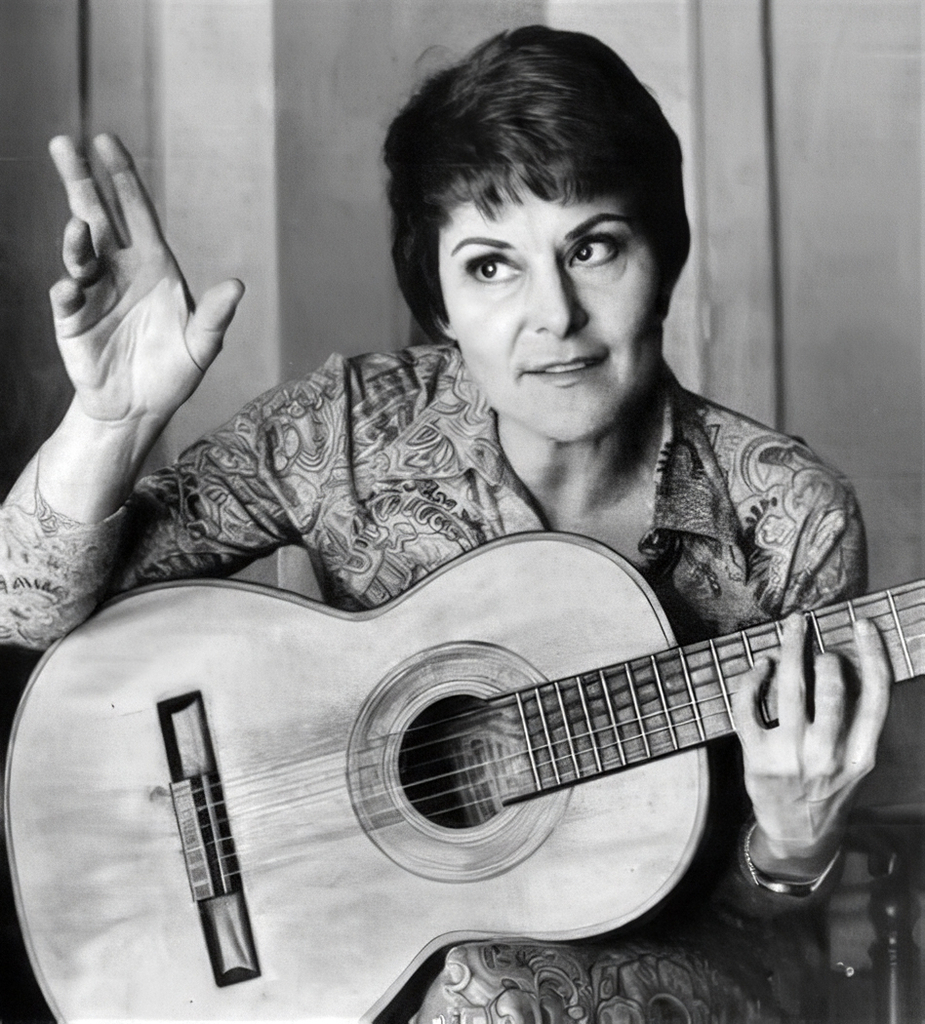

- Les surnoms dans le tango

Les Argentins raffolent des surnoms (apodos). On en trouve des dizaines dans les titres de tangos, el aristócrata, el cachafaz, el tarta, cabeza de indio, el rana, Shusheta, el porteñito, el taita, el gavilán, pinela, el descolao, el entrerriano… mais ici, je vous propose de retrouver des surnoms de musiciens et chanteurs de tango.

- Pequeña 1949-10-14 — Alfredo De Angelis con Carlos Dante

+1 Osmar Héctor Maderna Letra: Homero Aldo Expósito (Mimo) Vous avez sans doute dansé à de nombreuses reprises sur la valse Pequeña, interprétée par Alfredo De Angelis et Carlos Dante. Mais vous ne savez peut-être pas…

Lire la suite : Pequeña 1949-10-14 — Alfredo De Angelis con Carlos Dante

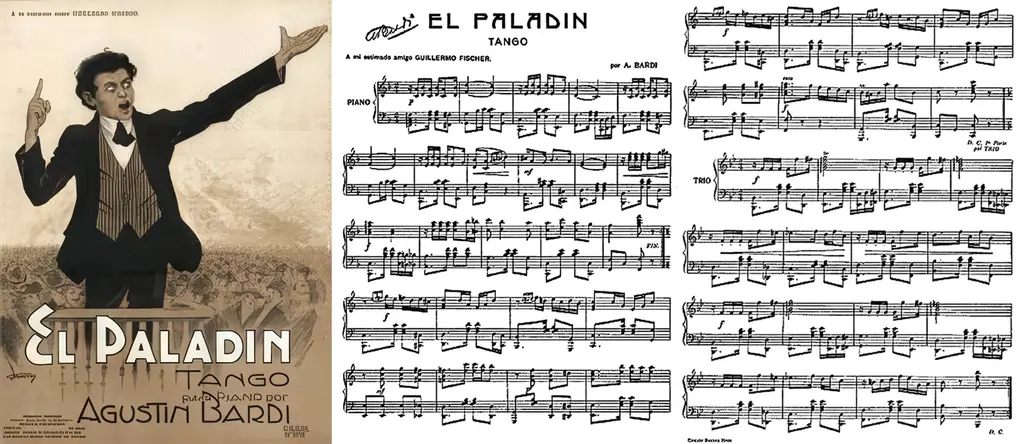

- Canaro était-il un plagiaire ?

Canaro était-il un plagiaire ?

Bien sûr, il n’est pas question de mettre au pilori ce cher Canaro, même si celui-ci avait, sans doute, de petits travers, comme chacun d’entre nous. Parmi les petits points à signaler, j’ai choisi de vous parler aujourd’hui d’une « affaire » l’opposant à un compositeur de la génération précédente. Une affaire de plagiat, mais qui n’est sans doute pas si rare en musique, comme nous allons le voir…

- Dessine-moi… ¡Dibújame… un tango!

Quand on s’appelle DJ Bernardo, on est forcément ami d’un collègue qui s’appelle DJ Don Diego. Cet ami, Emmanuel Vega, vient de me dédicacer son livre, Dessine-moi… ¡Dibújame… un tango!

Vous qui êtes lecteurs de mes anecdotes, pourriez bien apprécier son œuvre, qui, tout comme je le fais, traite de points de tango. Emmanuel est l’auteur des textes et des illustrations, un travail qui pourrait vous laisser, comme, moi, muet d’admiration.

- Sonorisation d’une milonga — Partie 2 — Les câblages

Quand on est habitué à passer d’une installation à l’autre, on sait prévoir la diversité des connectiques qui pourraient être nécessaires.

Je dédie cet article à un stagiaire DJ qui, cette semaine, a attiré mon attention sur ce point qui peut être difficile pour les débutants.

Vous trouverez en fin d’article une « trousse de base » afin de trouver facilement les éléments évoqués dans cet article.

- Mosterio 1939-09-11 – Orquesta Francisco Canaro Canta Ernesto Fama

Certains trouvent, croient, veulent, imaginent que le tango est sérieux. Heureusement, ce n’est pas ou, pour le moins, pas toujours le cas. Je pense que ce tango humoristique va vous le prouver. Je laisse la place à Francisco Canaro et Ernesto Famá, mais aussi à deux autres paires de joyeux drilles, Francisco Lomuto avec Fernando Díaz et Enrique Rodríguez avec Roberto Flores.

- El amor hace fruncir 1930-09-10 — Orquesta Edgardo Donato

« El amor hace fruncir », l’amour fait froncer les sourcils, quel programme ! En général, le froncement des sourcils marque la colère, la frustration et à minima une gêne ou une émotion désagréable. Il est donc fort probable que notre auteur, J. C. Cupeiro, ait écrit sous le coup d’une expérience désagréable.

Quoi qu’il en soit Donato a décidé d’enregistrer ce titre et cela nous donne l’occasion de l’écouter, sans froncer les sourcils.

- La canción de los pescadores de perlas 1968-08-30 y 1971 — Orquesta Florindo Sassone

Beaucoup de tangos sont inspirés de musiques européennes. Les valses, notamment, mais pas seulement. Ces titres sont adaptés et deviennent de « vrais tangos », mais ce n’est pas toujours le cas.

En France, certains danseurs de tango apprécient des titres un peu étranges, des titres qui n’ont jamais été écrits pour cette danse. On appelle généralement cela le « tango alternatif ».

Un des titres les plus connus dans le genre est la reprise d’un opéra du XIXe siècle effectuée par Florindo Sassone. Le fait qu’un chef d’orchestre de tango reprenne un titre n’en fait pas un tango de danse. Cela reste donc de l’alternatif. Je vous laisse en juger avec los pescadores de perlas, les pêcheurs de perles, de Bizet et Sassone…

- Silencio 1932-08-29 — Orquesta Francisco Canaro

J’ai déjà évoqué un tango nommé “Silencio”, notamment par Francisco Canaro et Carlos Gardel. Notre tango du jour, également interprété par Francisco Canaro, a été écrit par son frère Humberto. Comme il s’agit d’un tango instrumental, il est difficile de dire s’il fait référence, comme celui de Gardel, à la guerre de 1914-1918.

Je pense que oui et c’est peut-être plus cette version qui est inspirée de l’histoire de Paul Doumer que celle de Gardel.

- Flor de tango 1945-08-28 — Orquesta Osvaldo Pugliese

Ce tango enregistré par Pugliese est une composition de Julio Carrasco, un violoniste qui fut fidèle pendant près de 30 ans à l’orchestre. Comme beaucoup des membres de l’orchestre Pugliese, il était aussi arrangeur et compositeur et sans doute amateur de fleurs, puisque deux de ses titres les plus célèbres sont De floreo et Flor de tango.

- Bailarín de contraseña 1945-08-27 — Orquesta Ángel D’Agostino con Ángel Vargas

On se plaint parfois du prix des milongas et ce n’est pas nouveau. Quand le démon du tango nous grignote, il nous faut trouver des astuces pour pouvoir aller danser. C’est ce que nous conte ce tango composé par Victor Felice avec des paroles de Carlos Lucero. Nous verrons que cette thématique n’est pas liée à la seule ville de Buenos Aires… Les paroles nous montrent aussi le soin minutieux que mettaient les hommes de l’époque pour soigner leur tenue avant d’aller à la milonga.

- Tigre viejo 1934-08-16 — Orquesta Osvaldo Fresedo

Avec ses grandes cascades musicales qui se terminent dans des écrasements impressionnants, Tigre viejo (le vieux tigre) attire l’attention. C’est devenu un incontournable des milongas tant à Buenos Aires qu’en Europe dans la version d’Osvaldo Fresedo enregistrée en 1934.

- Gólgota, 1938-08-15 — Orquesta Rodolfo Biagi con Teófilo Ibáñez

Rodolfo Biagi, qui venait de se faire virer par D’Arienzo, car il commençait à lui prendre la vedette, enregistre le 15 août 1938, deux tangos exceptionnels. El incendio (l’incendie) et Gólgota. Le premier est instrumental et met, comme il l’annonce, le feu. Gólgota monte la tension d’un cran. Il est comme une déclaration de guerre, une annonce fracassante disant que, désormais, il faudra compter avec Biagi dans l’Univers du tango. L’ancien tango a été crucifié et, la force brute de cette interprétation servie merveilleusement par le premier chanteur de Biagi, Teófilo Ibáñez, explose à nos oreilles.

- Adiós pueblo 1941-08-14 — Orquesta Ricardo Tanturi

Pour un 14 août, jour anniversaire, j’aurais pu choisir deux versions de ce titre qui ont toutes les deux été enregistrées un 14 août. Celle de Julio de Caro et celle de Ricardo Tanturi.

Si j’ai mis en avant celle de Tanturi, qui se prête plus à la danse, je vous présenterai également celle de Ricardo de Caro et une version chantée qui vous permettra de comprendre pourquoi ces retrouvailles sont un adieu.

- Colectivos, bondis de Buenos Aires

Les Portègnes appellent leurs bus, des colectivos et plus affectueusement encore, des bondis.

Nos tangos du jour sont de simples évocations à l’occasion de la fermeture d’une ligne que j’aimais bien. Voici donc quelques anecdotes qui peuvent intéresser ou amuser les touristes qui découvrent cette merveilleuse ville de Buenos Aires.

Nous serons accompagnés par deux tangos chansons dont vous trouverez les paroles et leurs traductions en fin d’article.

- Sonorisation d’une milonga

Comme DJ, on rencontre une grande variété dans la qualité des systèmes de sonorisation proposés par les organisateurs. Il me semble que rappeler quelques points peut être utile pour optimiser l’équipement et améliorer le confort des danseurs.

La sonorisation fait partie d’une chaîne qui va de la musique à diffuser, jusqu’à l’oreille de l’auditeur, danseur dans notre cas. Il convient donc de traiter chacun des points, car le plus faible maillon limite la qualité de la chaîne en entier.

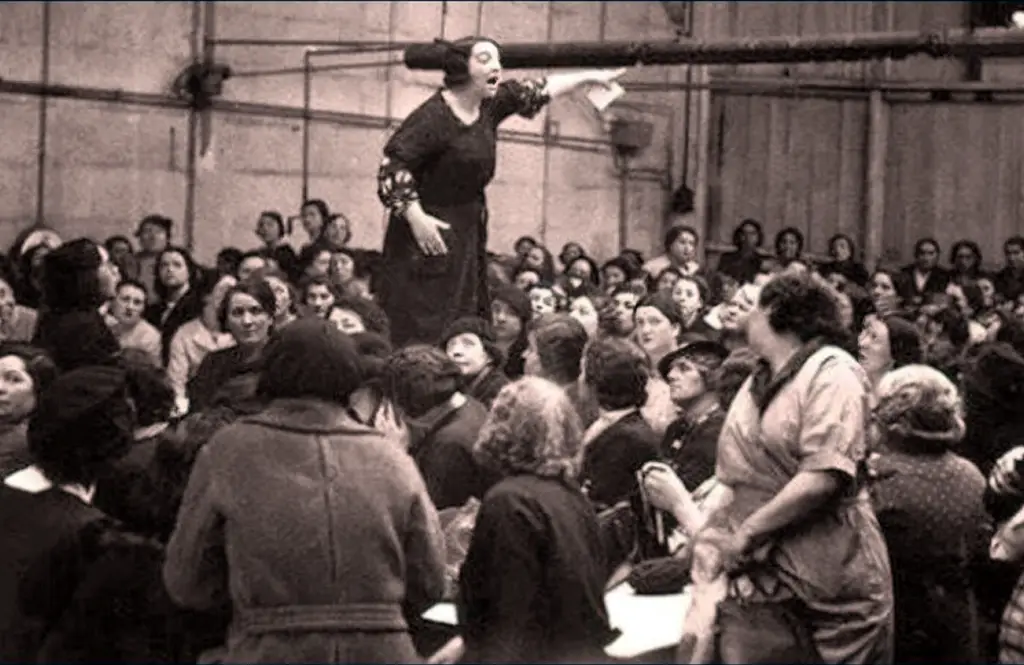

- Peut-on éviter que meure le tango ?

Le point de départ de mon article est une publication de Christian Martinez, qui est un organisateur de tango contemporain. Le paradoxe du tango à Buenos Aires ; héritage mondial et abandon local.

Je ne propose pas une lecture ou une analyse détaillée de cet article. Je l’utilise juste comme prétexte pour donner quelques pistes pour que ne meure pas notre tango.

- Informations sur la musique numérique

Comme annoncé dans l’article sur la musique trichée, voici quelques éléments d’explication pour aider ceux qui ne sont pas au fait de la musique sous forme numérique.

Nous aborderons la chaîne musicale analogique et comment on la convertit en musique numérique. Des éléments sur les formats de compression et les capacités réelles des formats numériques seront également donnés. C’est un peu technique, mais il y a quelques idées reçues qu’il me semblait utile de revoir.

- Détecter la musique trichée

Nous avons déjà parlé des techniques d’enregistrement depuis les origines, mais aujourd’hui, je souhaite répondre à un ami DJ, Fred, qui m’a demandé comment reconnaître de la musique trichée. C’est-à-dire de la musique qui est vendue comme étant de haute qualité, mais qui est de la musique ordinaire dont on a changé l’étiquette.

- Patotero sentimental 1941-06-06 — Orquesta Carlos Di Sarli con Roberto Rufino

Qui n’a pas été ému par la voix de Roberto Rufino chantant Patotero sentimental ? Mais savez-vous que cet enregistrement suit de presque 20 ans un succès phénoménal qui obligeait Ignacio Corsini à rechanter cet air souvent plus de cinq fois à la suite. Je vous invite à vous à plonger dans l’histoire de ce patotero, émouvant par ses regrets et par là-même découvrir un peu plus cet univers des cabarets, repaire des patoteros.

- Qui a écrit sur la coupole du Congreso ?

On peut voir des inscriptions sur la partie supérieure de la coupole du Congreso de la Nación à Buenos aires.