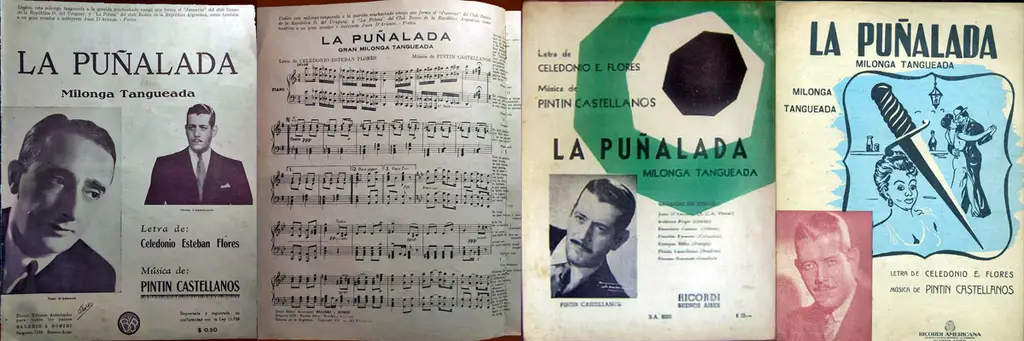

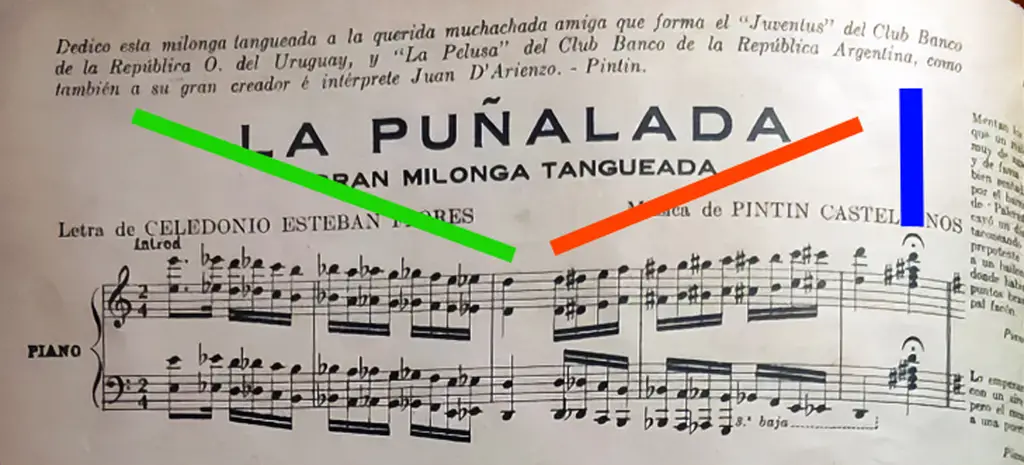

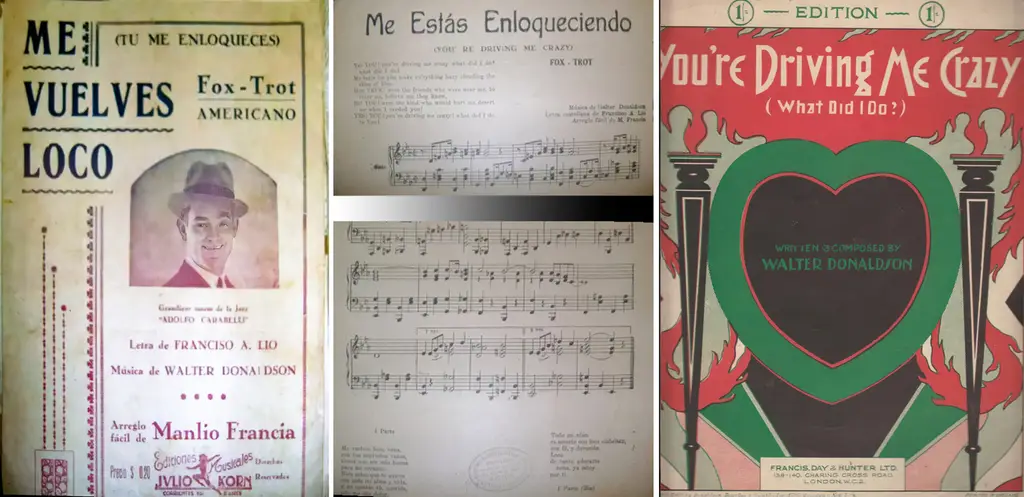

Walter Donaldson Letra: Francisco Antonio Lío

En Europe, il y a une étonnante coutume qui consiste à danser la milonga sur n’importe quel rythme ; Chamame, polka et même fox-trot. Il est probable que cette coutume vient d’une méconnaissance par certains DJ de la variété des orchestres de tango qui pour beaucoup ont enregistrée, outre des tangos (valses et milongas), des titres de Jazz (par exemple des fox-trot). De toute bonne foi, ils ont proposé ces airs, pensant qu’il s’agissait de milongas. Comme les danseurs n’étaient pas très familiers avec le rythme de la milonga, ils ont rebondi sur la proposition et, désormais, c’est devenu une habitude bien ancrée que de danser ces danses dans un simulacre de milonga.

Cela dit, le fox-trot est une superbe musique, ludique et joyeuse, et il serait dommage de s’en passer. Alors, même si vous la dansez en « milonga », le principal est de se faire plaisir.

Le plus connu des fox-trots utilisés comme milonga est sans doute La colegiala de Rodriguez, notamment la version du 23 mars 1938. Notre fox-trot du jour est moins connu, mais assez sympathique, comme vous allez pouvoir en juger. Je ne dis pas qu’il fera une milonga formidable, mais assurément un excellent fox-trot…

Extrait musical

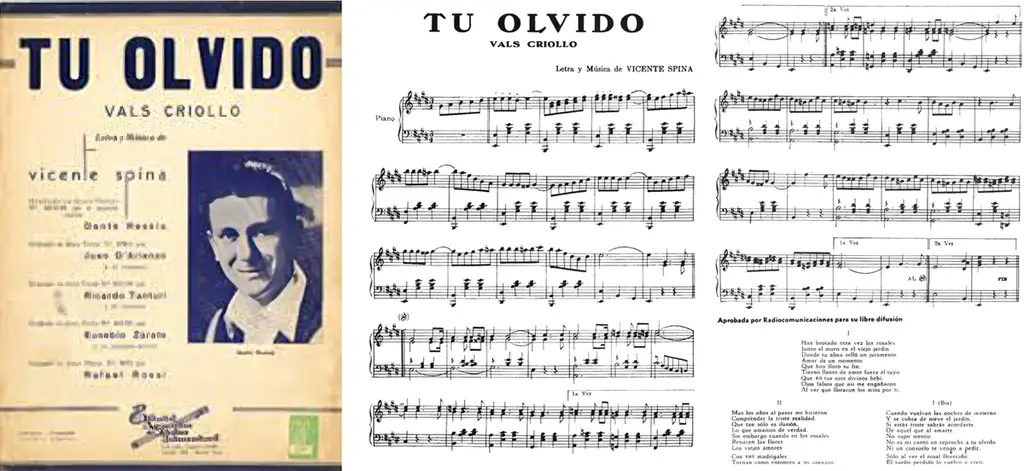

Paroles

Pour une fois, je ne vais pas explorer les paroles, car chaque version est différente et je vais donc présenter seulement quelques extraits.

Pour commencer, le titre d’origine.

Paroles en anglais

You’re Driving Me Crazy (What Did I Do?)

You left me sad and lonely

Why did you leave me lonely

For here’s a heart that’s only

For nobody but you

I’m burning like a flame, dear

Oh, I’ll never be the same, dear

I’ll always place the blame, dear

On nobody but you

Yes, you, you’re driving me crazy

What did I do? What did I do?

My tears for you make everything hazy

Clouding the skies of blue

How true were the friends who were near me

To cheer me, believe me, they knew

But you were the kind who would hurt me

Desert me when I needed you

Yes, you, you’re driving me crazy

What did I do to you

Walter Donaldson

Traduction libre de la version originale en anglais

Tu m’as laissé triste et seul

Pourquoi m’as-tu laissé seul

Car voici un cœur qui n’est

Pour personne d’autre que vous

Je brûle comme une flamme, ma chère

Oh, je ne serai plus jamais le même, ma chère

Je mettrai toujours le blâme, ma chère

Sur personne d’autre que vous

Oui, toi, tu me rends fou

Qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai fait ?

Mes larmes pour toi rendent tout brumeux

Mettant des nuages dans le ciel bleu

Comme les amis qui étaient près de moi étaient sincères

Pour m’encourager, crois-moi, ils savaient

Mais tu étais du genre à me faire du mal

Tu m’abandonnas quand j’avais besoin de toi

Oui, toi, tu me rends fou

Qu’est-ce que je t’ai fait ?

Quelques extraits des différentes versions en espagnol

Les paroles de Francisco Antonio Lío ont été, comme toujours, utilisées en partie par les orchestres. N’ayant pas trouvé de version imprimée, je vous propose des bribes extraites des différentes versions.

Me vuelves loco nena, con tus caprichos vanos.

Tienes que ser más buena para mi corazón. […]

Bien sabes que te quiero y en cambio tú, querida _ me das dolor. Todo mi afán, es amarte con loco _ con fe y devoción. […]

Loco de tanto adorarte nena, ya estoy por ti. […]

Por ti estoy trastornado y no hay razón para sufrir

Por tu desdén tantas desventuras hay dime que si mi amor el cariño que yo te profeso es dicha y pasión

Mi afán es amarte con loco embeleso y devoción

Loco de tanto adorarte nena ya estoy por ti.Walter Donaldson Letra: Francisco Antonio Lío

Traduction libre des extraits en espagnol

Tu me rends fou, bébé, avec tes vains caprices.

Tu devrais être plus gentille avec mon cœur.

Tu sais bien que je t’aime et en revanche, toi, chère °°°°°°°°, tu me donnes de la peine.

Tout mon empressement est de t’aimer avec une folle °°°°°°°°, avec foi et dévotion.

Fou de t’adorer autant bébé, je le suis déjà pour toi.

Pour toi je suis dérangé et il n’y a pas de raison de souffrir.

Par ton dédain il y a tant de malheurs dis-moi que si mon amour, l’affection que je professe pour toi est joie et passion.

Mon empressement est de t’aimer avec un fou ravissement et de la dévotion.

Fou de tant t’adorer bébé, je le suis déjà pour toi.

°°°°°°°° indique des mots que je n’ai pas identifiés.

Autres versions

En 1930 Walter Donaldson compose et écrit les paroles de You’re driving me crazy qui sera dansé et interprété par Fred et Adèle Astaire dans la comédie musicale « Smiles ».

Le titre est un succès et est repris par différents artistes. D’abord en anglais, puis, dans d’autres pays, comme l’Argentine. Voici quelques-unes des très nombreuses versions de ce fox-trot qui est connu sous différents noms, traduction plus ou moins approximative de You’re driving me crazy.

What did I do qui est répété trois fois dans la version anglaise est devenu le sous-titre de l’œuvre.

L’enregistrement a été réalisé à Los Angeles le 23 décembre 1930 en réunissant l’orchestre de Louis Armstrong et celui de Les Hite. Jugez de la qualité des musiciens qui composent ce grand orchestre de jazz.

Banjo : Bill Perkins

Basse : Joe Bailey

Percussion : Lionel Hampton

Guitare : Bill Perkins

Piano : Jimmie Prince

Direction de l’orchestre et saxophone alto et baryton : Les Hite

Saxophone alto : Marvin Johnson

Saxophone Tenor: Charlie Jones

Trombone : Luther “Sonny” Craven

Trompette : George Orendorf

Trompette : Harold Scott

Trompette et chant : Louis Armstrong

En 1931, le titre qui est un succès en Argentine, est enregistré par différents orchestres, avec des paroles de Francisco Antonio Lío.

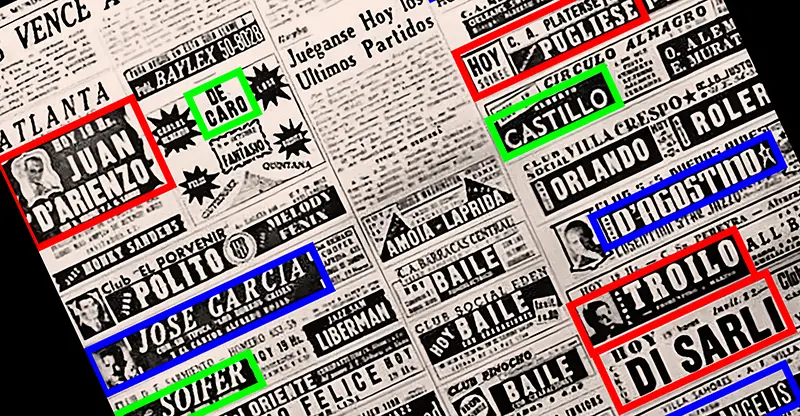

Même Di Sarli a enregistré des fox-trots…

Aldo Maietti est le représentant du tango italien. Il est venu à Buenos Aires et il était ami avec Canaro. Cet enregistrement de 1932 les réunit pour une version instrumentale.

Parmi ses compositions, on peut citer, Alma porteña (à ne pas confondre avec le tango de même nom composé par Vicente Greco avec des paroles de Julián Porteño et encore moins avec la milonga de Antonio Polito avec des paroles de Francisco Laino, Amico tango, Canaria, Lagrimas perdidas et Tristeza en la pampa.

Le jazz

En Argentine, le jazz a rencontré également du succès, même si l’explosion du tango l’a estompé.

Dans les bals, il y avait souvent deux orchestres. Un pour le tango et un pour le jazz. Certains chefs d’orchestre ont décidé de se lancer dans les domaines, comme Carabelli, Canaro, Fresedo, Rodriguez et bien d’autres.

Les années folles ont donné naissance au jazz et au tango, genres qui trouveront leur plein développement dans les années 30–40.

Le fox-trot est une danse de couple. Contrairement au tango, il y a peu d’improvisation et les déplacements sont codifiés. Cela pourrait rendre la danse un peu monotone, mais la musique est si entraînante et joueuse que l’on ne s’ennuie pas en le dansant.

Voici un exemple, un peu atypique, mais d’époque. Il s’agit d’un extrait du court-métrage suédois Tango-Foxtrot de 1930. On y voit deux danseurs, Brita Appelgren et Mister Alberto le danser avec la musique de Helge Lindberg et son orchestre (Helge Lindberg’s Polyfonorkester). Le chanteur est Steinar Jøraandstad.

C’est un des nombreux témoignages de l’universalité des musiques, en Amérique et Europe.

La prochaine fois que vous entendrez un fox-trot dans un bal, peut-être aurez-vous envie de le danser en fox-trot…

À bientôt, les amis.