Juan Carlos Casaretto Letra: Alfredo Navarrine

J’ai reçu ce matin un message d’un organisateur de milonga me demandant quelle valse proposer pour un anniversaire, avec la contrainte que ce soit une valse du mois de janvier vu que l’anniversaire était aujourd’hui. J’ai proposé cette valse, Mentías, pour deux raisons. La première est que c’est une valse qui correspond bien à l’occasion et la seconde est que sa date d’enregistrement coïncide avec la date de naissance de la danseuse à fêter. Je te dédicace donc, Martine de Saint-Pierre (La Réunion), cette valse, en te souhaitant un excellent anniversaire.

Extrait musical

Cette valse commence sur un rythme rapide, avec une introduction au piano par Rodolfo Biagi, qui proposera de nombreuses ponctuations et transitions légères (comme la première à 13s).

Durant toute la première partie (jusqu’à 28s), tous les instruments sont au service du rythme.

Ensuite, les bandonéons s’individualisent pour la partie B et ensuite cèdent le pas aux magnifiques violons.

À 1:50, la variation apporte une impression de vitesse, sans toutefois changer le tempo, simplement, comme le fait presque systématiquement D’Arienzo, en subdivisant les temps en employant des double-croches au lieu de croches.

Le rythme rapide, mais sans exagération et la fin somme toute tranquille, laisse la place à des titres plus énergiques pour terminer la tanda dans une explosion.

Ce titre est un bon premier titre, ce qui renforce ma conviction qu’il peut faire l’affaire pour un anniversaire.

Paroles

Mis ojos te grabaron en mi mente

Bajaste de la mente al corazón,

La flor del corazón se abrió en latidos

¡Latidos que acunaron nuestro amor!

Amor que florecía con tus besos

Tus besos encubrían la traición,

Traición que me valió la cruz del llanto

¡Y el llanto por mis ojos te arrojó!¡Mentías…!

Con caricias… estudiadas…

¡Cinismo…!

Del cariño desleal…

Jurabas

Por tu dios y por tu madre…

¡Mira si no es criminal!

Los seres

Que han matado y se redimen,

Merecen el olvido y el perdón…

Cien vidas

No podrán borrar tu crimen

¡Asesinar la ilusión!Y ahora que mi vida está vacía

Anclada en un silencio sin dolor,

Golpea el aldabón de tu recuerdo

Las puertas de mi pobre corazón…

Ya es tarde para unir idilios rotos

Miremos cara a cara la verdad,

No vuelvas a rondar por mi cariño

¡Que el sueño que se fue no torna más!

Juan Carlos Casaretto Letra: Alfredo Navarrine

Traduction libre des paroles

Mes yeux t’ont gravé dans mon esprit, tu es descendue de l’esprit au cœur, la fleur du cœur s’est ouverte en palpitant.

Des battements de cœur qui ont bercé notre amour !

L’amour qui s’est épanoui avec tes baisers. Tes baisers ont couvert la trahison, la trahison qui m’a valu la croix des pleurs.

Et les larmes à travers mes yeux t’ont rejetée !

Mensonges…!

Avec des caresses… Étudiées…

Cynisme…!

D’affection déloyale…

Tu as juré par ton dieu et par ta mère…

Vois si ce n’est pas criminel !

Les êtres qui ont tué et se sont rachetés méritent l’oubli et le pardon…

Cent vies ne pourront pas effacer ton crime

Tuer l’illusion !

Et maintenant que ma vie est vide, ancrée dans un silence indolore, le heurtoir de ton souvenir frappe les portes de mon pauvre cœur…

Il est trop tard pour unir des idylles brisées. Regardons la vérité face à face, ne reviens pas à chercher mon amour.

Car le rêve qui est parti ne revient pas !

On notera que les paroles sont très moyennement adaptées à une fête d’anniversaire. Cependant, cela ne dérange pas, car elles ne sont pas enregistrées et la musique les dément totalement.

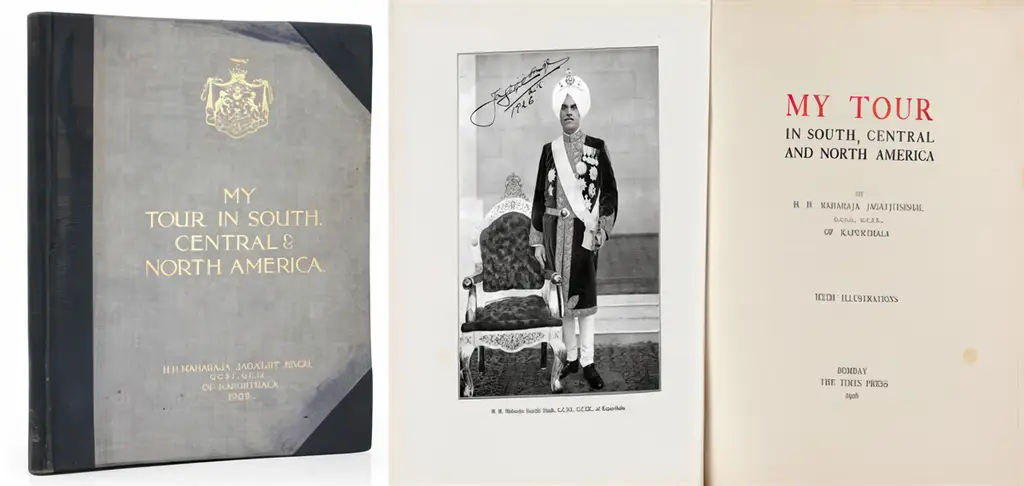

Juan Carlos Casaretto y Alfredo Navarrine

Le compositeur de cette valse, Juan Carlos Casaretto n’est connu que pour un seul autre titre, un tango, Chiclana y Boedo (avec J. Treviño, encore plus inconnu). Il en existe un enregistrement tardif par Enrique Rodriguez et Roberto Flores, mais ce n’est pas pour la danse.

Alfredo Navarrine (Pigmeo), en revanche, est à la tête d’une riche production. Avec son frère, Julio Plácido Navarrine, il a fourni bon nombre de titres de tango.

Des frères Alfredo et Julio Navarrine :

- Alaridos 1942

- Juana 1958

- Mil novecientos treinta y siete 1937 (plus José Domingo Pécora)

- Lechuza 1928

- Oiga amigo 1933

- Sos de Chiclana 1947 (plus Rafael Rossa)

- Trilla e recuerdos

De Julio Navarrine :

- A la luz del candil 1927

- Barcos amarrados

- Catorce primaveras

- El anillito de plata

- El vinacho Milonga

- La piba de los jazmines

- Oiga amigo

- Oro muerto (Jirón porteño) 1926

- Por qué no has venido 1926

- Qué quieren yo soy así Milonga

- Trago amargo 1925

De Alfredo Navarrine :

- Agüita e luna

- Ayer y hoy 1939

- Bandoneones en la noche

- Barrio reo 1927

- Brindis de olvido 1945

- Canción del reloj

- Canto estrellero 1943

- Cielito del porteño 1950

- Como una flor 1947

- Con licencia 1955

- Corazón en sombras 1943

- Curiosa

- Desvíos

- Escarmiento 1940

- Escúcheme, gringo amigo 1944

- Esmeralda

- Estampa rea 1953

- Este amor 1938

- Falsedad 1955

- Fea 1925

- Gajito de cedrón 1973 Canción criolla

- Galleguita 1925

- He perdido un beso 1940

- Humildad 1938

- La condición 1946

- La Federal

- Latido porteño

- Luna pampa 1951

- Mentías 1941 (Notre valse du jour)

- Milonga de un argentino 1972

- No nos veremos más 1939

- Noche de plata 1930 (Vals)

- Nocturno inútil 1941

- Ojos en el corazón 1945

- Ojos tristes 1939

- Pajarada 1945

- Qué linda es la vida

- Rancheriando

- Resignación

- Ronda de sueños 1944

- Rosas negras 1942

- Sangre porteña 1946

- Sé hombre

- Señor Juez 1941

- Señuelo 1977

- Serenidad 1946

- Tamal 1975

- Tango lindo

- Tango para un mal amor 1948

- Tata Dios 1931

- Torcacita

- Tucumana (Zamba)

- Tucumano 1961

- Vidalita

- Yo era un corazón 1939

- Yunque 1953

Autres versions

Il n’y a pas d’autre version de notre valse du jour, Il est assez curieux de voir la frilosité des orchestres contemporains pour enregistrer des valses. Ils nous donnent des dizaines de versions de quelques tangos, mais très peu de valses ou de milongas.

Si cette valse n’a pas été enregistrée par la suite, nous avons un tango du même titre composé par Juan de Dios Filiberto avec des paroles de Milon E. Mujica.

Je vous propose deux enregistrements de celui-ci et on terminera par la valse du jour.

Un enregistrement acoustique. Bien sûr on réserve cela pour l’écoute et pas pour le bal.

Une jolie version. C’est assez léger et pas trop marqué en canyengue intense… Cela reste cependant un peu monotone, mais le joli violon de Cayetano Puglisi, délicieusement larmoyant, fait pardonner cela.

Mentías 1937-04-01 (vals) — Orquesta Juan D’Arienzo. C’est notre valse du jour. On termine avec énergie.

La tradition de la valse d’anniversaire

Il est des traditions dont on ne connaît pas vraiment l’origine. La valse d’anniversaire dans les milongas en fait sans doute partie. Il se peut aussi que ce soit une ignorance de ma part.

Voici ce qui me semble à peu près vérifiable.

La valse des mariés

Un peu partout dans le monde, les nouveaux mariés ouvrent le bal, par une valse, ce qui assure à certains professeurs de danse une petite rente. Ils mettent en scène une petite chorégraphie, les mariés l’apprennent par cœur et le jour de la noce, ils émerveillent les invités et la famille, soigneusement anesthésiés au préalable par la richesse du repas et des alcools servis.

La valse des 15 ans

Plus spécifiquement en Amérique latine, il y a la tradition des 15 ans des jeunes filles/femmes.

Cette cérémonie, peut-être issue des cultures précolombiennes, perdure de nos jours avec des formes, souvent très élaborées. Il existe des boutiques de robes spéciales pour les 15 ans, des maîtres de cérémonie et des vidéastes spécialisés.

Ce sont des fêtes fort coûteuses et les familles s’endettent bien plus pour les quinze ans que pour le mariage.

Cette tradition évolue, mais en général, la jeune femme est présentée par le père (ou parrain) et effectue avec lui une valse, puis, les amis d’enfance, éventuels prétendants et autres, dansent avec la quinceañera (jeune femme de 15 ans). Voir l’article de Wikipédia pour des éléments plus concrets.

En Europe, chez les puissants, on peut trouver une cérémonie parallèle, le bal des débutantes.

La valse d’anniversaire des tangueros

Vous avez reconnu l’organisation de la valse d’anniversaire telle qu’elle se pratique dans les milongas.

À ce sujet, il existe plusieurs façons de faire et beaucoup d’organisateurs ne souhaitent pas qu’on « perde » du temps à cette manifestation. D’autres, comme celui qui m’a commandé la valse ce matin, marquent plus d’attention pour cette tradition.

En Argentine, les amis tangueros fêtent l’anniversaire à la milonga. Ils réservent une table et c’est une des occasions où il est autorisé d’apporter de la nourriture de l’extérieur. En général, un gâteau qui ferait tomber en syncope un nutritionniste, il n’y a jamais trop de crème et de sucre. Le « champagne » local, qui lui est celui vendu dans la milonga, participe à la fête, ainsi que souvent, des déguisements et autres fantaisies.

En Europe, cela se fait moins, on pense que le temps pris pour fêter l’anniversaire est du temps perdu pour les danseurs. C’est un peu vrai, mais c’est aussi oublier la dimension sociale du tango. Nous sommes une communauté et c’est important de la renforcer par des marques d’amitié. Le tango n’est pas un club de gym où on fait son entraînement avec des écouteurs sur les oreilles. On parle, on chante et on partage.

Comme DJ, il est important d’aider à trouver l’équilibre. Si l’organisateur refuse que l’on fête un anniversaire, je me contente d’une dédicace avant la tanda de valse. Libre aux danseurs qui le souhaitent d’organiser un moment convivial.

Lorsque c’est l’organisateur qui le demande, il y a plusieurs possibilités. Parfois, tous les danseurs/danseuses veulent danser avec la personne qui fête son anniversaire. Dans ce cas, il se forme une immense file et ils refuseront d’aller danser avec quelqu’un d’autre tant qu’ils n’auront pas réussi à partager quelques secondes de valse. Parfois, cela dure toute la tanda.

Cela peut être effectivement frustrant pour ceux qui ne danseront pas avec la personne dont c’est l’anniversaire (les femmes, si c’est une femme qui fête son anniversaire, ou les hommes dans le cas contraire). Cela risque de faire baisser l’énergie dans le bal et à moins que l’ambiance soit très amicale, je pense que cette organisation est à éviter.

Plus intéressante est la mise en place d’un double parcours. On invite le héros de soirée à se placer au centre de la piste et les partenaires intéressés s’alignent. Les autres danseurs peuvent les entourer en dansant autour. Je trouve cela assez sympathique et cela ne frustre ni les stakhanovistes du bal ni les amis qui souhaitent partager quelques secondes de danse avec la personne qui fête son anniversaire.

Il me semble qu’il est intéressant de proposer cette organisation, ce que peut faire le DJ avec l’accord de l’organisateur, ou l’organisateur, de son propre chef. Pour bien mettre en valeur l’anniversaire, on peut réserver une partie du premier thème au seul anniversaire et remplir progressivement la piste. S’il y a beaucoup de prétendants, cela peut impliquer de réserver tout le premier titre de la tanda à la personne qui fête son anniversaire.

Comme DJ qui aime proposer des valses, je propose, en plus de la valse d’anniversaire, une tanda complète. Cela permet aux danseurs qui ont participé au manège de danser avec un autre partenaire. La tanda fera donc au moins quatre valses, voire cinq, si je suis sur un régime de tandas de 4 et que le premier titre a été entièrement utilisé pour souhaiter l’anniversaire.

Les danseurs qui vont inviter la personne dont c’est l’anniversaire ne doivent pas hésiter à faire un peu de spectacle. Pas dans la façon de danser (ils doivent au contraire, être aux petits soins pour le partenaire), mais dans la manière de prendre son tour (ou de le donner). Cela apporte une distraction à ceux qui ne participent pas.

Dans mon ancien profil Facebook, malheureusement fermé pour d’obscures raisons, j’avais réalisé une vidéo en direct où les danseurs qui s’étaient mis en file indienne se sont mis à se balancer en rythme d’un pied sur l’autre. Ce fut un superbe moment, tous les hommes de l’événement se balançant d’une même cadence, dans l’attente de partager quelques secondes de bal.

Heureux anniversaire Martine !

À bientôt les amis !