Luis Rubistein (Musique et paroles)

À Buenos Aires, la majorité des milongas continuent de faire des tandas de 4 titres pour les tangos, et pour quelques-unes, y compris pour les valses, mais uniquement si tous les danseurs dansent, ce qui est généralement le cas. Notre tango du jour est donc, vous l’avez deviné, une valse, sans doute trop peu connue, Samaritana. Elle a été enregistrée il y a 92 ans.

Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas avare de valses et que je n’hésite jamais à faire des propositions un peu plus rares, l’avantage des valses est que la majorité reste dansante grâce à la structure particulière à trois temps avec le premier temps accentué (POUM – tchi — tchi). Il est donc plus facile de prendre des risques avec les valses que les tangos et encore plus que les milongas, qui ont le rythme le plus difficile à proposer en milonga.

Los Provincianos

Ciriaco Ortiz Direction et bandonéon, Aníbal Troilo et Horacio Gollino (bandonéons), Orlando Carabelli (piano), Elvino Vardaro et Manuel Núñez (violons), Manfredo Liberatore (contrebasse) et Alberto Gómez (dit Nico) au chant sont les artistes qui ont mis en musique et enregistré cette valse.

On trouve parfois cet enregistrement sous le nom d’orchestre OTV – Orchestra Típica Víctor. Ce n’est pas vraiment faux, car il s’agit effectivement d’un orchestre créé par la maison de disque Víctor et qui était destiné à enregistrer des disques.

Le premier orchestre, celui qui était dirigé par Carabelli avec le nom de OTV, mais par la suite, la compagnie Víctor décida de multiplier les orchestres et pour s’y retrouver, elle leur donna des nos différents…

- La Orquesta Típica Los Provincianos, dirigée par Ciriaco Ortiz et qui a enregistré notre valse du jour et qui est en fait la continuation de l’orchestre de Carabelli, d’où le fait qu’on le nomme parfois tout simplement Típica Víctor, comme le premier orchestre et comme on le fera pour les suivants…

- La Orquesta Víctor Popular,

- La Orquesta Radio Víctor Argentina, dirigée par Mario Maurano

- La Orquesta Argentina Víctor

- La Orquesta Víctor Internacional

- El Cuarteto Víctor composé de Cayetano Puglisi et Antonio Rossi (violons), Ciriaco Ortiz et Francisco Pracánico (bandonéons)

- El Trío Víctor composé de Elvino Vardaro (violon) et de Oscar Alemán et Gastón Bueno Lobo (guitares).

Même si cet orchestre n’était pas destiné à jouer en public, les habitués du Cabaret Casanova qui était situé en la rue Maipu, juste en face du Salón Marabú (où a débuté Troilo avec son orchestre, juste en traversant la rue…) et qui existe, lui, toujours, ont pu entendre l’orchestre sur scène.

Extrait musical

Les violons dessinent les premières notes sur une base staccato du reste de l’orchestre et notamment des bandonéons et de la contrebasse qui marque fermement les premiers temps. Puis s’exprime le sublime violon soliste. Les bandonéons reprennent la voix avec à 35 secondes un curieux (mais génial) glissando. À 1:12, Alberto Gómez lance le chant, toujours en mode mineur, mais ce n’est pas étonnant vu les paroles. Sa voix décontractée enlève la tragédie des paroles, il termine en voix de tête. Il reste ensuite une minute à l’orchestre pour faire oublier le triste des paroles, ce qu’il fait parfaitement, notamment avec la variation finale exécutée principalement par les bandonéons en double croche.

Les orchestres Víctor sont destinés aux disques, mais aux disques pour danseurs et ce n’est donc pas un hasard si les valses de ces orchestres comportent une telle proportion de merveilles.

Paroles

N’ayant pas trouvé la partition, ni les paroles, il s’agit ici uniquement de ce que chante Alberto Gómez.

El dolor, cruzó mi corazón

Golpeando fuerte,

Dejando en su rutina

Frío de muerte,

Que me asesina

Sin compasión.Mi cantar se ahoga con mi voz

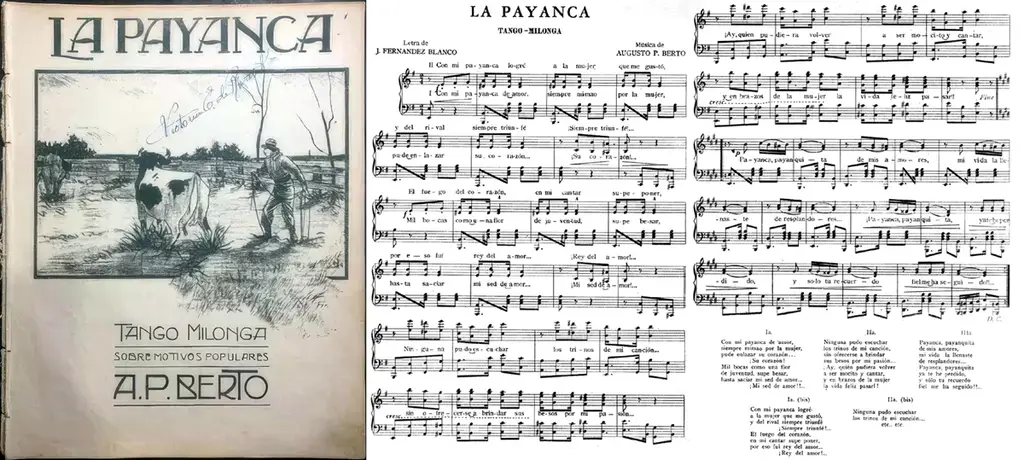

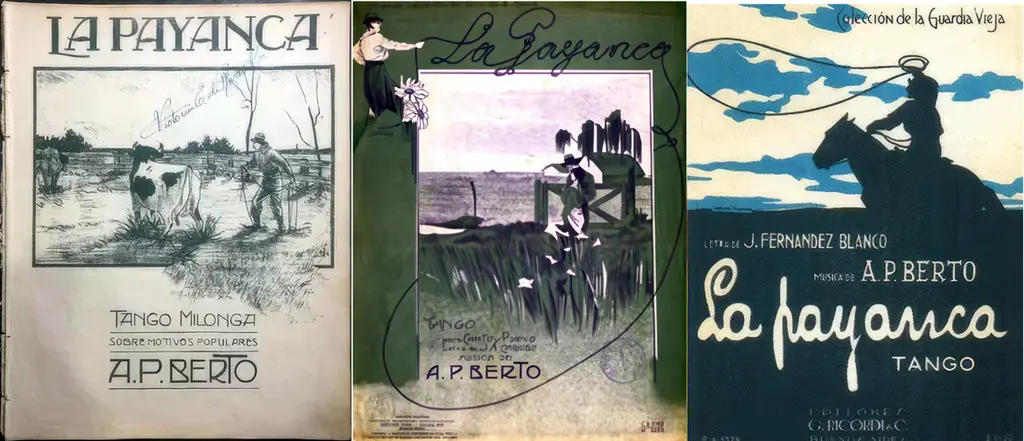

Luis Rubistein (Musique et paroles)

Que es una pena,

Y nada me consuela

De haber perdido,

Lo que he querido

Con tanto amor.

Traduction libre des paroles

La douleur a transpercé mon cœur, frappant fort, laissant dans sa routine, le froid de la mort qui me tue sans compassion.

Mon chant s’est noyé avec ma voix, qui est un chagrin, et rien ne me console d’avoir perdu ce que j’ai aimé avec tant d’amour.

Qui est la samaritana ?

Je pose la question, mais je n’ai pas de réponse.

Le sens le plus commun fait référence à la femme de la Bible, la femme au puits.

Par extension, le terme désigne une personne qui se dévoue pour les autres.

Mais ce n’est pas tout, la samaritaine est une pécheresse, car elle a eu cinq « maris » sans être mariée. Cette direction nous rappelle que les prostituées héritent parfois de cette appellation, comme le rappelle la très belle chanson du chanteur espagnol José Luis Perales, Samaritanas del amor.

Comme cette valse est orpheline et les paroles incomplètes, on ne peut rester qu’à des suppositions. Mais est-ce si grave si on peut se plonger dans l’ivresse de cette valse ?

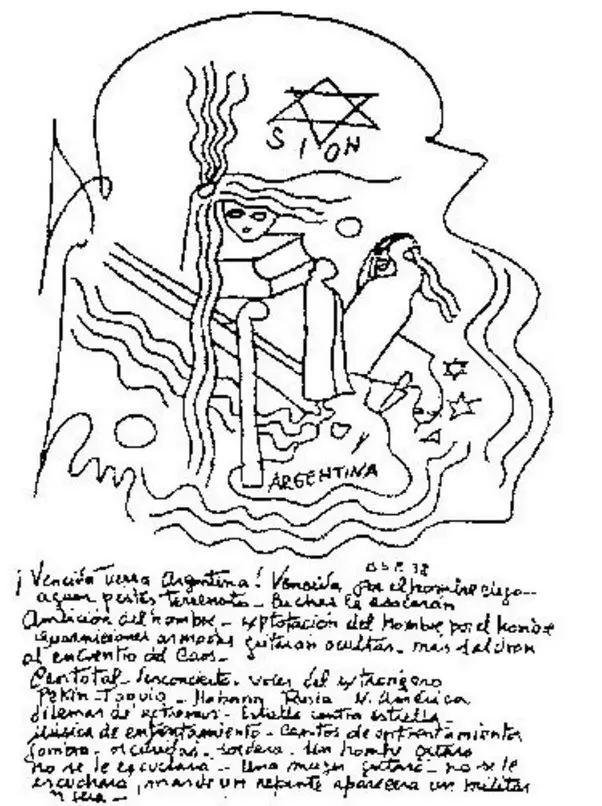

On notera que quelques années après l’écriture de cette valse (1938), un « Nostradamus argentin » a qualifié l’Argentine de Samaritana del Mundo, l’Argentine accueillant les peuples meurtris.

Je ne me prononcerai pas sur la validité des prophéties de Solari Parravicini, mais le fait que Luis Rubistein était sensible au projet sioniste peut l’avoir influencé. Je me garderai de faire tout rapprochement avec l’actualité argentine, en laissant les coïncidences non analysées.

Tristesse et joie du tango

Pour moi, le tango est une pensée joyeuse qui se danse. Si vous écoutez la valse du jour sans faire attention aux paroles, vous ne découvrirez pas la tragédie sous-jacente, vous vous laisserez envelopper par le rythme implacable de la valse en ne pensant à rien d’autre.

Discépolo qui a écrit le contraire de ce que je pense est mort à 50 ans dans une profonde dépression. Un homme malheureux au point de se laisser mourir de faim est-il un bon témoin pour parler du plaisir du tango qui a animé, pendant plusieurs décennies, des milliers de danseurs ? Je n’en suis pas sûr. L’auteur de Vachaché, Yira yira ou Cambalache avait un regard plutôt noir et désabusé sur le monde. Nicolás Olivari assura que Discépolo était la cheville ouvrière de l’humour de Buenos Aires, graissée par l’angoisse. (Olivari écrivait El perno, c’est le boulon, mais aussi la partie qui maintient la tige dans une charnière. J’ai choisi de traduire par la cheville ouvrière qui est la pièce la plus importante des charrettes avec roues avant orientables. Notons qu’en lunfardo, el perno est aussi le membre viril).

Les paroles de Luis Rubistein pourraient paraître de la même veine, mais elles parlent d’une douleur intime, presque théâtralisée, celle que ressent l’amoureux qui a perdu son objet d’amour, elles ne manifestent pas nécessairement un rejet de la société. Par ailleurs, Luis Rubistein est à la fois l’auteur de la musique et des paroles, aussi, il pouvait parfaitement établir l’équilibre entre l’émotion et la tristesse des paroles et l’enthousiasme de la musique.

En Europe, on s’interdit certains tangos, car les paroles parlent de sujets tristes (Juan Porteño, La novena), ici, à Buenos Aires, ils sont passés et bien que tout monde puisse en comprendre les paroles, personne n’y fait attention et tout le monde est sur la piste. C’est peut-être étonnant quand on entend les danseurs chanter les paroles d’autres titres qu’ils connaissent par cœur. En revanche, je ne passerai pas des titres vulgaires comme Si soy así (interprété par Rodríguez avec Herrera).

Ceci pour dire que le tango de danse se fait à partir de la musique et que si la musique donne envie de danser, c’est un tango pour la milonga, sauf à de très rares exceptions. On aura remarqué que même lorsque les paroles faisaient référence à une histoire triste, les tangos de danse n’en reprennent que l’estribillo (refrain), voire un ou deux couplets en plus, mais que généralement, les parties les plus sinistres ne sont pas chantées.

Le tango triste est le tango à écouter, car il diffuse la totalité de l’histoire et que cette histoire peut effectivement être très triste. La voix du chanteur étant mise en avant, l’auditeur ne dispose pas de l’amortissement de la musique et est confronté à la dureté du texte.

On peut se demander pourquoi le tango exprime souvent des pensées tristes. Quand on sait que c’est le pays du Monde où il y a le plus de psys par habitant et que Buenos Aires est la ville qui a le plus de théâtres, il me semble facile d’y voir un début d’explication.

La nostalgie de l’émigré, immigré, souvent issu de populations défavorisées d’Europe, voire d’Afrique, tout cela peut donner une certaine propension à la tristesse, mais ce sont des gens qui ont su dominer leurs difficultés. Ils pensaient arriver dans un espace vierge à conquérir pour se lancer dans une nouvelle vie, mais contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres pays, l’Argentine était déjà entièrement privatisée, aux mains de quelques grandes familles et les conquérants espérant s’établir en vivant de leurs terres ont été réduits à devoir travailler pour les propriétaires ou à s’entasser dans les villes, ou plutôt La ville, pour servir de main‑d’œuvre à l’industrie.

Ils ont quitté une misère pour en trouver une autre, loin de leurs racines. Il y avait sans doute de quoi avoir des tendances mélancoliques. Alors, la danse ne pouvait pas être autre chose qu’un exutoire, un sas de décompression, ce qui explique les excès des premiers temps et la circonscription à des lieux interlopes et populaires du tango. C’est quand la bonne société a jugé bon de s’acoquiner, que l’intellectualisation a façonné une autre culture.

El tango tiene los pies en el fango y la cabeza en las nubes

Le tango a les pieds dans la boue et la tête dans les nuages, c’est ce qui fait sa grandeur et sa richesse.

Tout bon DJ connaît les différents degrés de la musique qui s’adresse aux sentiments, au cerveau, au corps et c’est en jouant sur les différents caractères qu’il anime la milonga.

Le ludique de D’Arienzo, l’urbain de Troilo, l’intellectuel de Pugliese et le sentimental de Di Sarli forment les quatre piliers qui servent à construire une milonga qui donnera à toutes les sensibilités de danseurs, de quoi être heureux. Évidemment, cette répartition que l’on donne comme indication aux DJ débutants est très sommaire et demande à être nuancée.

Il n’est pas question d’équilibrer ces 4 piliers. Selon l’événement, les danseurs et le moment, on favorisera plutôt l’un des piliers. On passera généralement plus de D’Arienzo que de Pugliese, les piliers n’ont pas tous la même taille.

Par ailleurs, mettre dans une de ces quatre cases ces quatre orchestres, c’est oublier qu’ils ont évolué et ont navigué d’une case à l’autre selon les périodes. Il faut donc nuancer la définition des piliers et le dernier point est que d’autres orchestres ont exprimé ces quatre sensibilités et qu’ils peuvent très bien se substituer aux orchestres canoniques.

Malerba et Caló, peuvent aller dans la case romantique, tout comme De Caro et certains Troilo qui peuvent se classer dans la case intellectuelle. Rodriguez ira sans doute dans la case ludique et ainsi de suite.

C’est la raison pour laquelle on alterne les genres. On ne passera généralement pas deux tandas romantiques/ludiques/intellectuelles/urbaines à la suite. On passera d’un des quatre piliers à l’autre dans le but de ne pas laisser sur sa chaise un danseur avec deux tandas qui sont de types qui ne lui parlent pas. Combien de fois avez-vous ressenti de l’ennui en ayant l’impression que c’était « tout le temps pareil », notamment dans ces milongas où le DJ respecte un ordre chronologique, commençant par la vieille garde et terminant par le tango « nuevo » …

Je me souviens d’un danseur, dans une ville française qui fut autrefois pionnière dans le tango (et qui n’est pas Paris), qui après une tanda de Pugliese est venu me dire, ça va être le néotango maintenant ? Ne comprenant pas le sens de sa question, je lui ai demandé des précisions et il m’a dit qu’ici, les DJ commençaient par Canaro et terminaient par du néotango et comme il était relativement tôt dans la soirée, il s’inquiétait de devoir partir, car il ne s’intéressait pas à ce type de musique. Je l’ai rassuré et il est resté, jusqu’à la fin.

Sur ce, je vous dis à demain, les amis…