8 mars, journée internationale (des droits) des femmes

Le 8 mars est la journée internationale (des droits) des femmes. Il me semble d’actualité, d’aborder la question des femmes dans le tango. Il faudrait plus qu’un article, qu’un livre et sans doute une véritable encyclopédie pour traiter ce sujet, aussi, je vous propose uniquement quelques petites indications qui rappellent que le tango est aussi une histoire de femmes.

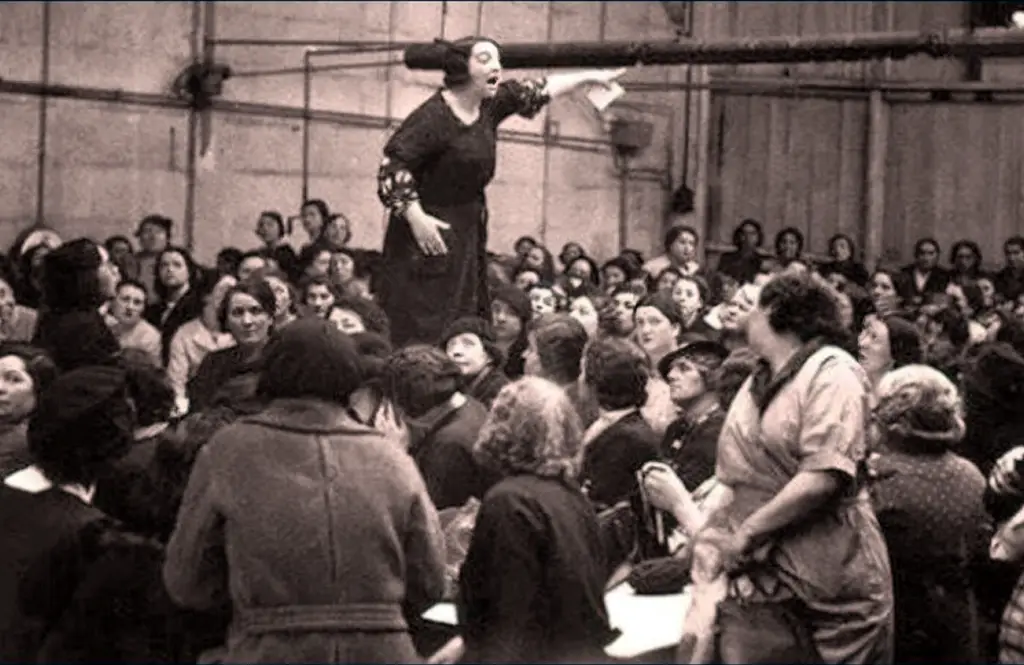

Cette affiche rappelle, malgré elle, que la journée du 8 mars était au début la journée des femmes travailleuses, journée créée en mémoire des 129 ouvrières tuées dans l’incendie de leur manufacture le 8 mars 1908. Ce sont les propres propriétaires de cette usine, la Cotton Textile Factory, qui ont mis le feu pour régler le problème avec leurs employées qui réclamaient de meilleurs salaires et conditions de vie avec le slogan « du pain et des roses »…

On se souvient en Argentine de faits semblables, lors de la semaine tragique de janvier 1919 où des centaines d’ouvriers furent assassinés, faits qui se renouvèleront deux ans plus tard en Patagonie où plus de 1000 ouvriers grévistes ont été tués.

Aujourd’hui, la journée des femmes cherche plutôt à établir l’égalité de traitement entre les sexes, ce qui est un autre type de lutte, mais qui rencontre, notamment dans l’Argentine d’aujourd’hui, une opposition farouche du gouvernement.

Une petite musique de fond pour la lecture de cette anecdote…

Il s’agit d’une ranchera écrite par Eduardo Vetere avec des paroles de Manuel R. López. Le thème (les femmes et l’amour) me semblait bien se prêter à notre thème du jour).

Les origines du tango et les femmes

Je passerai sous silence les affirmations disant que le tango se dansait initialement entre hommes, car, si, on a quelques photos montrant des hommes dansant de façon plus ou moins grotesque, cela relève plus de la charge, de la moquerie, que du désir de pratiquer l’art de la danse.

Le tango a diverses origines. Parmi celles-ci, le monde du spectacle, de la scène, du moins pour ses particularités musicales. Dans les spectacles qui étaient joués dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, il y avait des femmes sur scène. Elles chantaient, dansaient. Elles étaient actrices. Les thèmes de ces spectacles étaient les mêmes qu’en Europe et souvent inspirés par les productions du Vieux Continent. Elles étaient destinées à ceux qui pouvaient payer, et donc à une certaine élite. Je ferai le parallèle avec Carmen de Jorge Bizet, pas à cause de la habanera, mais pour montrer à quoi pouvait ressembler une des productions de l’époque. Des histoires, souvent sentimentales, des figurants et différents tableaux qui se succédaient. La plupart du temps, ces spectacles relèvent du genre « vaudeville ». Les femmes, comme Carmen, étaient souvent les héroïnes et a minima, elles étaient indispensables et présentes. Au vingtième siècle, lorsque le tango a mûri, on retrouve le même principe dans le théâtre (Buenos Aires est la ville du Monde qui compte le plus de théâtres), mais aussi dans le cinéma. Je pense que vous aurez remarqué à la lecture de mes anecdotes qu’une part importante des tangos provient de films et de pièces de théâtre.

Une autre origine tourne autour des faubourgs de Buenos Aires, du mal-être d’hommes en manque de compagnie féminine. Dans ce monde dur, où les couteaux sortaient facilement, où on travaillait dans des usines, aux abattoirs ou aux travaux agricoles et notamment l’élevage, les femmes étaient rares et convoitées. Cela donnait lieu à des bagarres et on se souvient que le tango canyengue évoquait par ses passes des figures de combat au couteau. Les hommes qui avaient la possibilité de danser avec une femme d’accès facile jouaient une sorte de comédie pour les compagnons qui regardaient, cherchant à se mettre en valeur, se lançant, comme en témoignent les paroles des tangos, dans des figures audacieuses et combatives, comme les fentes. La pénurie de femmes, malgré les importations à grande échelle de grisettes françaises et de pauvres hères d’autres parties de l’Europe, fait que c’est dans les bordels qu’il était le plus facile de les aborder. Dans ces maisons, closes, il y avait une partie de spectacle, de décorum et la danse pouvait être un moyen de contact. Il suffisait de payer une petite somme, comme on l’a vu, par exemple pour Lo de Laura. Dans cet univers, le tango tournait autour des femmes, comme en témoigne la très grande majorité des paroles, et ce sont des femmes, dans les meilleurs quartiers qui tenaient les « maisons ». Dans les faubourgs, c’était plutôt le cabaretier qui favorisait les activités pour que les clients de sa pulperia passe du temps et consomme.

Une dernière origine du tango, notamment en Uruguay est l’immigration (forcée) d’Afrique noire. Ces esclaves, puis affranchis, tout comme ce fut le cas dans le Sud des USA, ont développé un art musical et chorégraphique pour exprimer leur peine et enjoliver leur vie pénible. Là encore, les femmes sont omniprésentes. Elles dansaient et chantaient. Elles étaient cependant absentes comme instrumentiste, les tambours du candombe étaient plutôt frappés par des hommes, mais ce n’est pas une particularité de la branche noire du tango.

Les femmes comme source d’inspiration

Si on décidait de se priver des tangos parlant des femmes, il n’en resterait sans doute pas beaucoup. Que ces dernières soient une étoile inaccessible, une traitresse infidèle, une compagne aimante, une femme de passage entrevue et perdue ou une mère. En effet, le thème de la mère est fortement présent dans le tango. Même les mauvais garnements, comme Gardel, n’ont qu’une seule mère.

Je vous propose une version chantée par une femme, la maîtresse malheureuse de Francisco Canaro, Ada Falcón.

Je ne ferai pas le tour du thème des femmes inspiratrices, car vous le retrouverez dans la plupart de mes anecdotes de tango.

Les femmes danseuses

Je n’aborderai pas non plus le thème des femmes danseuses, mais il me semble important de les mentionner, car, comme je l’indiquais au début de cet article, c’est aussi pour approcher les femmes que les hommes se convertissent en danseurs…

Les femmes et la musique

La musique en Europe était surtout une affaire d’hommes si on se réfère à la composition ou à la direction d’orchestre. Les femmes tenaient des rôles plus discrets, comme violonistes dans un orchestre, ou, plus sûrement, elles jouaient du piano familial. Le manque de femmes dans la composition et la direction d’orchestre n’est donc pas un phénomène propre au tango. C’est plutôt un travers de la société patriarcale ou la femme reste à la maison et développe une culture artistique destinée à l’agrément de sa famille et des invités du « maître » de maison.

Cependant, quelques femmes ont su dominer le tabou et se faire un nom dans ce domaine.

Les femmes musiciennes

Aujourd’hui, on trouve des orchestres de femmes, mais il faut reconnaître que les femmes ont tenu peu de pupitres à l’âge d’or du tango.

Francisca Bernardo, plus connue sous son pseudonyme de Paquita Bernardo, est la pionnière des bandonéonistes femmes.

Morte à 25 ans, elle n’a pas eu le temps de laisser une marque profonde dans l’histoire du tango, car elle n’a pas enregistré de disque. Cependant on connaît ses talents de compositrice à travers quelques œuvres qui nous sont parvenues comme Floreal, un titre enregistré en 1923 par Juan Carlos Cobián.

L’enregistrement acoustique ne rend pas vraiment justice à la compositrice. C’est un autre inconvénient que d’être décédé avant l’apparition de l’enregistrement électrique…

Je vous propose également deux autres de ses compositions enregistrées par Carlos Gardel, malheureusement encore, toujours à l’ère de l’enregistrement acoustique.

Mais d’autres femmes furent compositrices.

Les femmes compositrices

L’exemple de musique composée par une femme le plus célèbre est sans doute la merveilleuse valse, « Desde el alma » composée par Rosa Clotilde Mele Luciano, connue comme Rosita Melo. Cette pianiste uruguayenne a une page officielle où vous pourrez trouver de nombreux éléments.

Je vous propose une des plus belles versions, chantée par l’incroyable Nelly Omar (qui vécut 102 ans).

Là encore, c’est une courte citation et une femme un peu particulière va me permettre de faire la transition avec les auteures de paroles de tango. Il s’agit de María Luisa Garnelli.

Les femmes auteures

María Luisa Garnelli est à la fois compositrice et auteure. J’ai parlé d’elle au sujet d’une de ses compositions, La naranja nacio verde.

Retenons qu’elle a pris divers pseudonymes masculins, comme Luis Mario ou Mario Castro, ce qui lui permit d’écrire des paroles de tango en lunfardo, sans que sa famille bourgeoise le sache… Elle fut également journaliste et correspondante de guerre…

Je vous propose d’écouter un autre des titres dont elle a écrit les paroles, El malevo, sur une musique de Julio de Caro. Ici, une version chantée par une femme, Rosita Quiroga.

Si vous souhaitez en connaître plus sur sa trajectoire particulière, vous pouvez consulter une biographie écrite par Nélida Beatriz Cirigliano dans Buenos Aires Historia.

Les femmes chanteuses

Je ne me lancerai pas dans la liste des chanteuses de tango, mais je vous propose une petite galerie de photos. Elle est très loin d’être exhaustive, mais je vous encourage à découvrir celles que vous pourriez ne pas connaître.

Je vous propose d’écouter une version de la cumparsita par Mercedes Simone pour nous quitter en musique en regardant quelques portraits de chanteuses de tango.

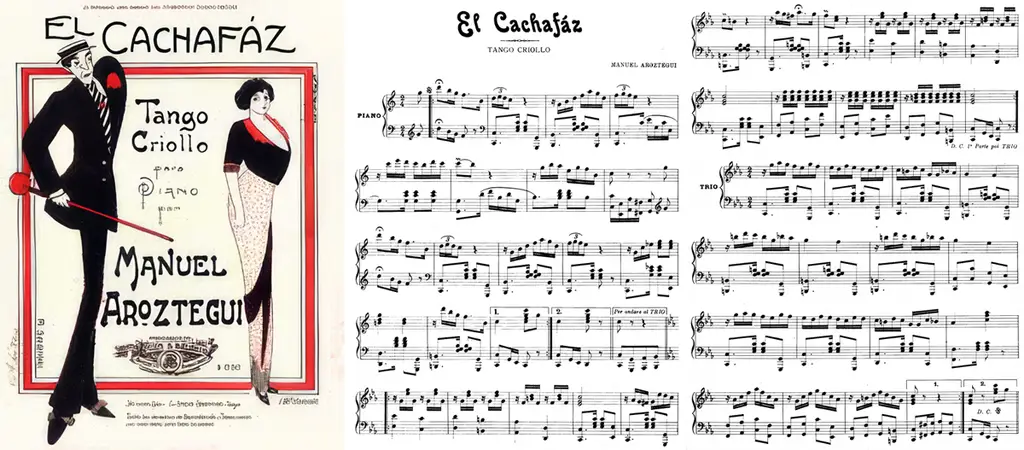

El Cachafaz 1937-06-02 — Orquesta Juan D’Arienzo

Manuel Aróstegui (Manuel Gregorio Aroztegui) Letra: Ángel Villoldo

Si vous vous intéressez à la danse du tango, vous avez forcément entendu parler de El Cachafaz . C’était un danseur réputé, mais était-il réellement apprécié pour ses qualités humaines ? D’un côté, il a un tango qui lui est dédié, mais les paroles ne le décrivent pas à son avantage. D’autre part, si la version de D’Arienzo qui est notre tango du jour est remarquable, les autres interprétations ne sont pas si agréables que cela, comme si les orchestres avaient eu une réticence à l’évoquer. Je vous invite aujourd’hui à découvrir un peu plus de qui était el Cachafaz, la canaille.

Extrait musical

La musique commence par le cornet du tranvia (tramway). Le piano de Biagi, prend tous les intervalles libres, mais le bandonéon et les violons ne méritent pas. C’est du très bon D’Arienzo. On a l’impression que El Cachafaz se promène, salué par les tramways. On peut imaginer qu’il danse, d’ailleurs ce titre est tout à fait dansable…

Paroles

Toutes les versions que je vous propose aujourd’hui sont instrumentales, mais les paroles nous sont très utiles pour cerner le personnage. Mentionnons tout de même que la musique a été écrite en 1912 et était destiné à l’acteur Florencio Parravicini. Cependant, les paroles de Ángel Villoldo s’adressent bien au danseur.

El Cachafaz es un tipo

de vestir muy elegante

y en su presencia arrogante

se destaca un gran señor.

El Cachafaz, donde quiera,

lo han de encontrar muy tranquilo

y si saca algún filo

se convierte en picaflor.El Cachafaz, bien lo saben,

que es famoso bailarín

y anda en busca de un festín

para así, florearse más.

El Cachafaz cae a un baile

recelan los prometidos,

y tiemblan los maridos

cuando cae el Cachafaz.El Cachafaz, cuando cae a un bailecito

Manuel Aróstegui (Manuel Gregorio Aroztegui) Letra: Ángel Villoldo

se larga; pero muy de parada

y no respeta ni a casada;

y si es soltera, mejor.

Con mil promesas de ternura

les oferta, como todos, un mundo de grandezas

y nadie sabe que la pieza no ha pagado

y anda en busca afligido, el acreedor.

Traduction libre et indications

Le Cachafaz est un type vêtu très élégamment et dans sa présence arrogante se distingue un grand seigneur.

Le Cachafaz, où qu’il soit, doit être trouvé très calme et s’il trouve une ouverture (filo se dit chez les délinquants pour parler d’une opportunité), il devient un picaflor (colibri, ou plutôt homme allant butiner de femme en femme).

Le Cachafaz, comme vous le savez bien, est un danseur célèbre et cherche un festin afin de s’épanouir davantage.

Quand le Cachafaz débarque (caer, tomber en espagnol, est ici en lunfardo et signifie être présent dans un lieu) dans un bal, les fiancés sont méfiants et les maris tremblent quand le Cachafaz arrive.

Le Cachafaz, lorsqu’il débarque dans un petit bal, se lâche ; mais, il est très prétentieux (de nariz parada, le nez redressé comme savent le faire les personnes prétentieuses) et ne respecte ni les femmes mariées ni les célibataires, c’est mieux (il préfère les célibataires).

Avec mille promesses de tendresse, il leur offre, comme tous, un monde de grandeur et personne ne sait que la chambre n’est pas payée et que va, affligé, à sa recherche, le créancier.

Et voici El Cachafaz

Maintenant que j’ai dressé son portrait à travers les paroles, essayons de nous intéresser au personnage réel.

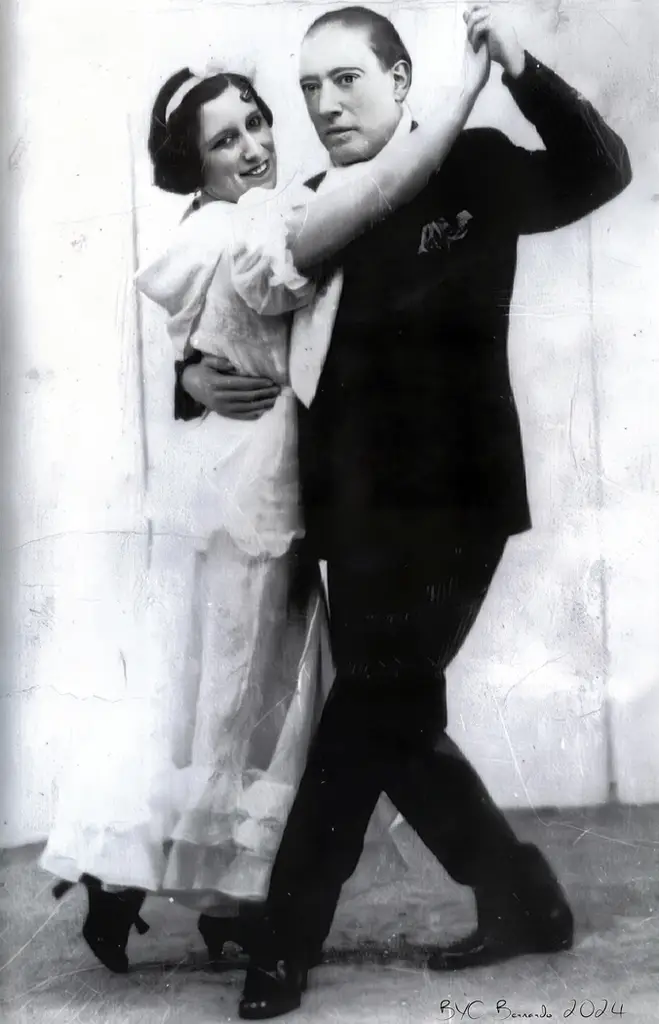

El Cachafaz (Ovidio José Bianquet), Buenos Aires, 1885–02-14-Mar del Plata, 1942-02-07.

El Cachafaz était grand, laid, grêlé de vérole, il avait un air maladif.

Sa danse

El Cachafaz a dansé dans une dizaine de films et notamment Tango (1933) et Carnaval de antaño (1940), extraits que je vais vous présenter ici.

À ce moment, il est âgé de 48 ans et sa partenaire Carmencita Calderón 28 ans. Je donne cette précision, car certains affirment que sa partenaire n’a pas encore 20 ans. Il dansera avec elle dans deux autres films en 1939 “Giácomo” et “Variedades”. Ce sera aussi sa compagne de vie jusqu’à sa mort et à part une prestation avec Sofía Bozán, sa partenaire de danse. Carmencita Calderón est morte centenaire, en 2005. Une preuve que le tango conserve.

Voyons-le danser un peu plus tard, en 1940, avec Sofía Bozán

On notera que le rôle principal est tenu par Florencio Parravicini qui aurait été lé dédicataire en 1912 de la musique de Manuel Aróstegui. Les deux Cachafaz dans le même film.

Ses principales partenaires :

Eloise Gabbi. Elle fit avec lui une tournée aux USA en 1911. En fait, c’est plutôt l’inverse si on consdère que El Cachafaz était désigné comme “an Argentine indian” (Un indien argentin). Il faut dire qu’il devait encore avoir à l’époque la stature faubourienne qu’il améliorera, comme Bertrán, dans le tango Del barrio de las latas.

Emma Bóveda, Elsa O’Connor puis Isabel San Miguel qui furent aussi ses compagnes, jusqu’à ce qu’il rencotre Carmencita Calderón (Carmen Micaela Risso de Cancellieri) (1905–02-10 – 200510–31. Carmencita danse avec lui dans Tango (1933), Giácomo” (1939) et “Variedades (1939).

Sofía Bozán (Sofía Isabel Bergero) 1904-11-05 — 1958-07-09. Pour le film Carnaval de antaño, mais il reste avec Carmencita, jusqu’à sa mort en 1942, Carmencita qui lui survivra 63 ans…

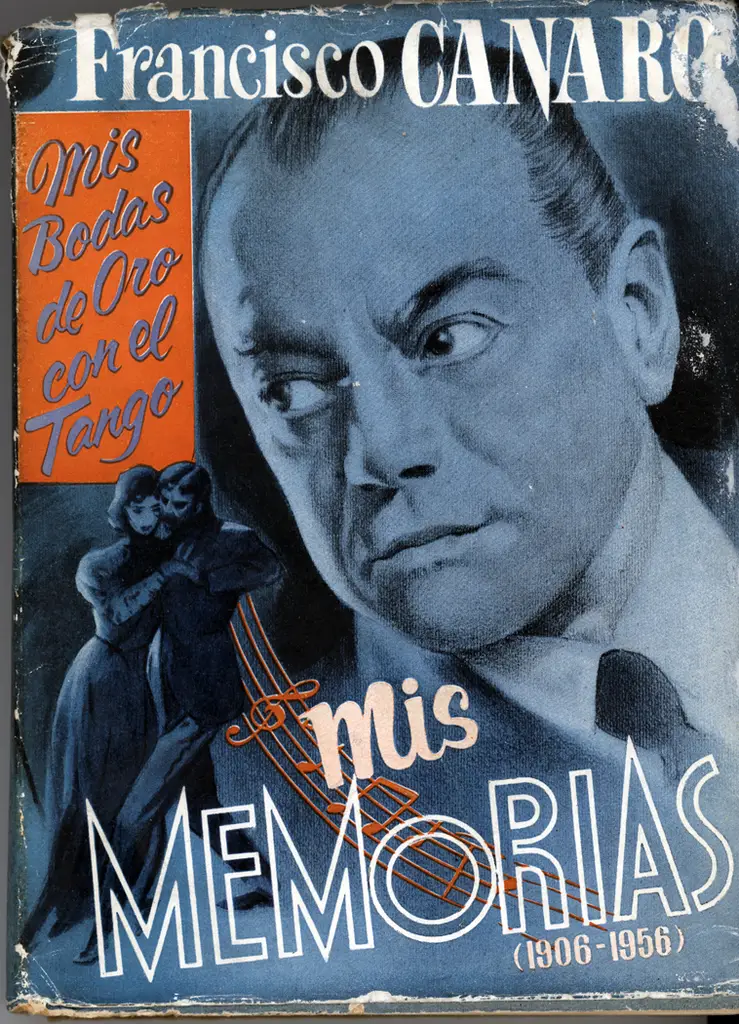

Voici ce qu’en dit Canaro (pages 79–81 de Mis memorias)

“Concurría: con suma frecuencia a los bailes del “Olimpo” un personaje que ya gozaba de cierta popularidad: Benito Bianquet (“El Cachafaz”); a quien no se le cobraba la entrada, porque era una verdadera atracción; cuando él bailaba la concurrencia entusiasmada le formaba rueda y él se floreaba a gusto haciendo derroche en las figuras del típico tango de arrabal.

Puede decirse, sin temor a hipérbole, que “El Cachafaz” fué indiscutiblemente el mejor y más completo bailarín de tango de su tiempo. No tuvo maestro de baile; su propia intuición fué la mejor escuela de su estilo. Era perfecto en su porte, elegante y justo en sus movimientos, el de mejor compás; en una palabra, “El Cachafaz”, en el tango, fué lo que Carlitos Gardel coma cantor: un creador; y ambos no han tenido sucesores, sino imitadores, que no es lo mismo. “El Cachafaz” siempre iba acompañado de su inseparable amigo “El Paisanito”, muchacho que tenía fama de guapo y que, para su defensa, usaba una daga de unos sesenta a setenta, centímetros de largo; se la ponía debajo del brazo izquierdo calzándola por entre la abertura del chaleco, y la punta daba más abajo del cinturón rozándole la pierna. Para sacarla lo hacía en tres tiempos y con gran rapidez cuando las circunstancias lo exigían. No obstante, “El Paisanito” era un buen muchacho y un leal amigo. […]

Precisamente, recuerdo que una noche hallándose en una mesa “El Cachafaz” con “El Paisanito” y otros amigos, apareció otro famoso Bailarín de tango, “El Rengo Cotongo”, guapo el hombre y según decían de averías y de mal vivir; lo acompañaban otros sujetos de pinta no muy recomendable, quienes se ubicaron en una mesa próxima a la de “El Cachafaz”. “El Rengo Cotongo” traía también su compañera de baile. Empezaron a beber en ambas mesas, y entre baile y baile lanzaban indirectas alusivas a “El Cachafaz”, y se originó un desafió. Querían dilucidar y dejar sentado cuál de los dos era mejor bailarín de tango. Se concretó la apuesta y el primera en salir a bailar fué “El Rengo Cotongo”, quien pidió que tocasen “El Entrerriano”. El apodo le venía porque rengueaba de una pierna al andar, pero ello no fué obstáculo para llegar a conquistar cartel de buen bailarín, pues en realidad bailando no se le notaba la renguera, al igual que a los tartamudos, que cantando dejan de serlo. salió el famoso “Rengo” hacienda filigranas, aclamado por la barra que lo acompañaba y por los contertulios que simpatizaban con él, y terminé la pieza entre grandes aplausos. Y le tocó a “El Cachafaz”, quien pidió que tomasen El Choclo. Salió con su garbo varonil y con su postura elegante haciendo con los pies tan maravillosas “fiorituras” que sólo faltaba que pusiera su nombre; pero dibujó sus iniciales entre atronadores aplausos y «¡vivas!” a “El Cachafaz”. Al verse “El Rengo” y sus compinches desairados en su desafió, ahí nomas empezaron a menudear los tiros y se armó la de San Quintín. En media del barullo nosotros no sentíamos más que “¡pim-paf, pum!” … y las balas pegaban en la chapa de hierro que cubría la baranda del palco donde nosotros tocábamos, viéndonos obligados a echar cuerpo a tierra hasta que amainó el escándalo con la presencia de la policía, que arreó con todo el mundo a la comisaria. Y el salón quedó clausurado por largo tiempo.”

Francisco Canaro — Mis memorias 1906–1956

Traduction libre du texte de Canaro

Très fréquemment aux bals de l’ ”Olimpo” se trouvait un personnage qui jouissait déjà d’une certaine popularité : Benito Bianquet (« El Cachafaz ») ; qui ne payait pas l’entrée, parce que c’était une véritable attraction ; Quand il dansait, la foule enthousiaste formait un cercle et il s’épanouissait à l’aise, se répandant dans les figures du tango typique des faubourgs.

On peut dire, sans crainte de l’hyperbole, que « El Cachafaz » était incontestablement le meilleur et le plus complet danseur de tango de son temps. Il n’avait pas de professeur de danse ; Sa propre intuition fut la meilleure école de son style. Il était parfait dans son maintien, élégant et juste dans ses mouvements, le meilleur compás; en un mot, « El Cachafaz », en tango, était ce que Carlitos Gardel est comme chanteur : un créateur ; Et les deux n’ont pas eu de successeurs, mais des imitateurs, ce qui n’est pas la même chose. « El Cachafaz » était toujours accompagné de son inséparable ami « El Paisanito », un garçon qui avait la réputation d’être beau et qui, pour sa défense, utilisait un poignard d’environ soixante à soixante-dix centimètres de long ; Il le plaçait sous son bras gauche, l’insérant dans l’ouverture du gilet, et la pointe était au-dessous de la ceinture et lui effleurait la jambe. Pour le sortir, il le faisait en trois temps et avec une grande rapidité lorsque les circonstances l’exigeaient. Néanmoins, « El Paisanito » était un bon garçon et un ami fidèle. […]

Précisément, je me souviens qu’un soir où « El Cachafaz » était à une table avec « El Paisanito » et d’autres amis, un autre danseur de tango célèbre est apparu, « El Rengo Cotongo », bel homme et, comme on disait, de dépressions et de mauvaise vie ; il était accompagné d’autres sujets d’apparence peu recommandable, qui étaient assis à une table près de celle d’El Cachafaz. El Rengo Cotongo” a également amené sa partenaire de danse. Ils commencèrent à boire aux deux tables, et entre les danses, ils lançaient des allusions à « El Cachafaz », et un défi s’ensuivit. Ils voulaient élucider et établir lequel des deux était le meilleur danseur de tango. Le pari a été fait et le premier à aller danser a été « El Rengo Cotongo », qui nous a demandé de jouer « El Entrerriano ». Le surnom lui venait du fait qu’il boitait d’une jambe lorsqu’il marchait, mais ce n’était pas un obstacle pour conquérir l’affiche d’un bon danseur, car en réalité en dansant, ce n’était pas perceptible, ainsi que les bègues, qui en chantant cessent de l’être. Le fameux « Rengo » est sorti, en exécutant des filigranes, acclamé par la bande qui l’accompagnait et par les participants qui sympathisaient avec lui, et j’ai terminé la pièce au milieu de grands applaudissements. Et ce fut au tour d’ “El Cachafaz », qui nous a demandé de prendre El Choclo. Il entra avec sa grâce virile et son attitude élégante, faisant de si merveilleuses « fiorituras » avec ses pieds qu’il ne lui restait plus qu’à mettre son nom ; mais il a dessiné ses initiales au milieu d’un tonnerre d’applaudissements et de « vivas ! » à « El Cachafaz ». A contrario, « El Rengo » et ses acolytes ont été snobés dans leur défi, aussi, sans façon, les coups de feu ont commencé à être tirés et la de San Quintín a été mise en place (cela signifie un scandale ou une très grande bagarre, en référence à la bataille de San Quentin qui a eu lieu à l’époque de Philippe II (XVIe siècle) entre l’Espagne et la France, autour du royaume de Naples. Au milieu du brouhaha, nous n’avons rien ressenti d’autre que « pim-paf, bam ! » et les balles se logeaient dans la plaque de fer qui couvrait la balustrade de la loge où nous jouions, et nous avons été forcés de nous jeter à terre jusqu’à ce que le scandale s’éteigne avec la présence de la police, qui a rassemblé tout le monde au commissariat. Et le salon a été fermé pendant longtemps.

El Cachafaz évoqué par Miguel Eusebio Bucino

Le tango Bailarín compadrito de Miguel Eusebio Bucino parle justement de El Cachafaz.

Vestido como dandy, peina’o a la gomina

Miguel Eusebio Bucino

Y dueño de una mina más linda que una flor

Bailás en la milonga con aire de importancia

Luciendo la elegancia y haciendo exhibición

Cualquiera iba a decirte, ¡che!, reo de otros días

Que un día llegarías a rey de cabaret

Que pa’ enseñar tus cortes pondrías academia

Al taura siempre premia la suerte, que es mujer

Bailarín compadrito

Que floreaste tus cortes primero

En el viejo bailongo orillero

De Barracas, al sur

Bailarín compadrito

Que querías probar otra vida

Y al lucir tu famosa corrida

Te viniste al Maipú

Araca, cuando a veces oís “La Cumparsita“

Yo sé cómo palpita tu cuore al recordar

Que un día lo bailaste de lengue y sin un mango

Y ahora el mismo tango bailás hecho un bacán

Pero algo vos darías por ser por un ratito

El mismo compadrito del tiempo que se fue

Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo

Te ves en el espejo del loco cabaret

Bailarín compadrito

Que querías probar otra vida

Y al lucir tu famosa corrida

Te viniste al Maipú

Miguel Eusebio Bucino

Traduction libre de Bailarín compadrito

Habillé en dandy, les cheveux peignés et propriétaire d’une fille plus belle qu’une fleur, vous dansez dans la milonga avec un air d’importance, faisant étalage d’élégance et faisant une exhibition n’importe qui allait vous dire, che ! prisonnier d’un autre temps, qu’un jour vous deviendriez roi du cabaret que pour enseigner tes cortes tu ferras académie au taura sourit toujours la chance, qui est une femme.

Danseur voyou qui a fait fleurir tes premiers cortes dans l’ancien bal à la périphérie de Barracas, au sud.

Danseur voyou qui voulait essayer une autre vie et qui, quand tu as montré ta fameuse corrida, tu es venu au Maipú.

Mon vieux (gardien), quand tu entends parfois « La Cumparsita », je sais comment ton cœur bat quand tu te souviens qu’un jour tu l’as dansé avec un foulard (on le voit dans le film Tango de 1933) et sans un sou et maintenant le même tango fait de toi un bacán (un fortuné).

Mais tu donnerais quelque chose pour être pendant un petit moment le même voyou de l’époque qui s’en est allé, parce que tant de gloire est fatigante et que vous vous voyez dans le miroir du cabaret fou.

Danseur voyou, qui voulait essayer une autre vie et qui en montrant sa fameuse corrida, tu es venu au Maipú.

On voit que ces paroles correspondent à celles de Villodo, ce qui me permet de valider le fait que ce tango est bien adressé à El Cachafaz, du moins dans ses paroles.

Autres versions

Toutes les versions sont instrumentales. L’écoute ne permet probablement pas de distinguer les versions qui étaient plutôt destinées à l’acteur et celles destinées au danseur. On note toutefois, que la plupart ne sont pas géniales pour la danse. Est-ce une façon de les départager ? Je suis partagé sur la question.

Cet enregistrement Antique commence avec le cornet du tranvia et qui résonne à différentes reprises, arrêtant le bal. Des pauses, un peu comme les breaks que D’Arienzo mettra en place bien plus tard dans ses interprétations.

La musique commence par le cornet du tranvia (tramway). Le piano de Biagi, prend tous les intervalles libres, mais le bandonéon et les violons ne méritent pas. C’est du très bon D’Arienzo. On a l’impression que El Cachafaz se promène, salué par les tramways. On peut imaginer qu’il danse, d’ailleurs ce titre est tout à fait dansable…

Passer après D’Arienzo, n’est pas évident. Un petit coup de Cornet pour débuter et ensuite de jolis passages, mais à mon avis pas avec le même intérêt pour le danseur que la version de D’Arienzo. Cependant, cette version reste tout à fait dansable et si elle ne va probablement pas soulever des enthousiasme délirants, elle ne devrait pas susciter de tollé mémorables et se terminer à la de San Quintín.

Le Cornet initial est peu reconnaissable. Le tango est tout à fait différent. Il a des accents un peu sombres. Del Piano est dans une recherche musicale qui l’a éloigné de la danse. Un comble si le tango est lié à un danseur si célèbre.

Di Sarli rétabli le cornet initial, mais son interprétation est assez décousue. Pour le danseur il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Sans doute un essai de renouvellement de la part de Di Sarli, mais je ne suis pas tant convaincu que les danseurs trouvent le terrain calme et favorable à l’improvisation auquel Di Sarli les a habitué. Pour moi, c’est un des rares Di Sarli de cette époque que je ne passerai pas.

On retrouve avec cette version, la flûte qui fait le cornet du tranvia. L’association guitare, flute, donne un résultat très léger et agréable. La guitare, marque bien la cadence et les danseurs pourront aller en sécurité avec cette version qui oscille entre la milonga et le tango. Les muchachos ont recréé une ambiance début de siècle très convaincante. Ils méritent leur nom.

Voilà les amis, c’est tout pour aujourd’hui. Je vous souhaite de danser comme El Cachafaz et Carmencita.

El entrerriano 1944-04-26 — Orquesta Osvaldo Fresedo

Anselmo Rosendo Mendizábal Letra : Ernesto Temes (Julián Porteño), Homero Expósito, H. Semino, S. Retondaro, Vicente Planells del Campo y Oscar Amor, Ángel Villoldo.

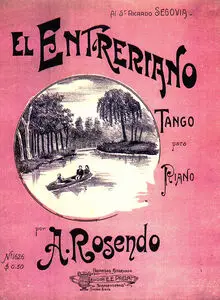

Voici une chose bien curieuse que ce tango qui ne dispose pas d’enregistrement de version chantée intéressante dispose de tant de paroles. Pas moins de cinq versions… Quoi qu’il en soit, ce tango écrit en 1897 par Rosendo Mendizábal est fameux, et il fut le premier à avoir une partition…

Un tango célèbre

Ce tango est fameux. C’est pour cela, probablement qu’il dispose de plusieurs paroles, ces dernières étant utilisées pour flatter un commanditaire potentiel.

J’ai raconté dans Sacale punta comment Rosendo l’a dédicacé à Ricardo Segovia et a gagné ainsi 100 pesos… Il venait de le jouer à de multiples reprises à la demande du public en Lo de María la Vasca, dont il était le pianiste attitré.

Comme preuve de notoriété, outre l’abondance de paroliers, je pourrais mentionner qu’il est chanté par Gardel dans Tango argentino 1929-12-11.

«De tus buenos tiempos aún hay palpitan

El choclo, Pelele’, El taita, El cabure

La morocha, El catre y La cumparsita

Aquel Entrerriano y el Sabado ingles»

La dernière preuve est le nombre incroyable de versions de ce titre. Les 100 pesos de Ricardo Segovia furent un bon investissement.

Extrait musical

On comprend l’enthousiasme des premiers auditeurs de El entrerriano qui ne s’appelait pas ainsi quand il fut joué pour la première fois en Lo de María la Vasca. À l’époque Rosendo l’avait joué au piano et sans doute émulé par la bonne réception par les participants s’était peut-être lancé dans quelque chose un peu plus jouer et spontané que les versions de l’époque. Ce qui est sûr, c’est que Fresedo a su sortir de sa zone de confort pour nous éblouir avec cette version joyeuse.

Les paroles

J’ai mentionné cinq versions. Je n’en ai retrouvé que quatre, celle de Ángel Villoldo semble perdue.

Les quatre restantes sont du même type, elle raconte la gloire, la gloriole d’un type. Rien de bien intéressant et original. Je vous les cite donc par ordre chronologique et ne traduirai que la plus récente, celle de Homero Expósito.

Letra de Ángel Villoldo

Ángel Villoldo a dédié une version à Pepita Avellaneda. Pour cela il a écrit des paroles qui semblent perdues pour le moment.

Attention à ne pas confondre la chanteuse Pepita Avellaneda et Pepito Avellaneda, pseudonyme du danseur José Domingo Monteleone. Ce dernier a pris ce surnom, car il était né à Avellaneda. Pepito, je ne sais pas pourquoi il l’a choisi quand il fut obligé de prendre un pseudonyme pour atténuer son origine italienne afin de faciliter ses tournées européennes et le fait qu’il était d’une famille de pizzaiolos de province (Avellaneda).

D’ailleurs Pepita Avellaneda était également un pseudonyme, la chanteuse, qui était aussi danseuse s’appelait en fait Josefa Calatti… C’est elle qui avait étrenné El esquinazo de Villoldo, avec des paroles également disparues…

Villoldo a cependant écrit les paroles d’un autre tango qu’il a également composé : Desafío de un entrerriano (défi d’un entrerriano).

Il se peut qu’une partie des paroles soit proche de celles de la version perdue, à la différence qu’il s’agissait d’une femme, probablement uruguayenne dans le premier cas, mais à l’époque, l’Uruguay et Entre Rios sont très proche et la frontière de la Province de l’Est perméable.

On remarquera qu’elles sont de la même eau que celles destinées à El enterriano, ce qui confirme la destination de ces paroles, la flatterie, voire la flagornerie…

On ne connaît pas la datation précise de l’écriture de ce tango, mais comme il a été publié en 1907 dans Caras y Careteras, il est au plus tard de cette époque, soit tout au plus, cinq ans après la version perdue. Il ne semble pas exister d’enregistrement de ce tango. Voici donc les paroles de Desafío de un entrerriano :

Ángel Villoldo — Desafío de un entrerriano

Aquí viene el entrerriano

El criollo más respetado,

Por una milonga, un estilo,

O un tanguito requebrado.

En cuanto yo me presento

No hay quién se atreva a roncar,

Al cohete son los candiales…

Me tienen que respetar.¿Vamos a ver quién se atreve?

¿No hay ninguno que ya ladré?

¿Dónde está ese mozo pierna

que la echaba de compadre?

Vayan saliendo al momento

Ya que llega la ocasión,

Que eso es lo que a mí me gusta

Pa´ darles un revolcón.¿Quién le ronca al entrerriano?

¿No hay quién cope la parada?,

Vamos a ver, pues, los taitas

Aprovechen la bolada.

Miren que ocasión como esta

No se les va a presentar…

¿De ande yerba?… Tienen miedo

Que los vaya a abatatar.Ya veo que no hay ninguno

Que resuelle por la herida,

Y me gano la carrera

Mucho antes de la partida.

Aquí concluyo y saludo

Con cariño fraternal,

A todos los concurrentes

Y al pabellón nacional…

Letra de A. Semino y S. Retondaro

Tú el entrerriano un criollazo

De nobleza e hidalguía

Que captó la simpatía

De todo el que lo trató.

Porque siempre demostró

Ser hombre sincero y fiel

Y como macho de Ley

La muchachada lo apreció.Como varón se comportó

Su pecho noble supo exponer

Para el débil defender

Y así librarlo del mal

Pero una noche sombría.

Que fue, ¡ay !, su desventura

En su alma la amargura

Echó su manto fatal

Por haber sido tan leal

Halló su cruel perdición …!

El entrerriano lloró

Su triste desilusión.Una noche en un callejón

Al amigo más fiel vio caer,

Bajo el puñal de un matón

Que de traición lo hirió cruel

Y vibrando de indignación

El criollazo atropelló

Y en la faz del matón

Un barbijo marcó.Y al correr de los años

Libertao ’e las cadenas

Con el peso de su pena,

Pa’l viejo barrio volvió

Y amargado lagrimeó

Al hallarse sin abrigo

Y hasta aquél… el más amigo,

El amparo le negó.

Letra de Vicente Planells del Campo y Oscar Amor

Mi apodo es

El Entrerriano y soy

de aquellos tiempos heroicos de ayer,

el de los patios del farol y el parral,

con perfume a madreselva y clavel.

Soy aquel tango que no tuvo rival

en las broncas y entreveros.

Pero fui sentimental

junto al calor

del vestido de percal.Soy aquel que no aflojó jamás,

el que luchó con su valor

por mantener este compás

y con él

me sentí muy feliz

al poder triunfar con mi valor

lejos de aquí, allá en París.

Y después

de recorrer triunfal,

la vuelta pegué para volver

junto al calor de mi arrabal

y hoy al ver

que soy retruco y flor

quiero agradecer este favor

al bailarín como al cantor.Entrerriano soy

de pura cepa y no hay

a pesar de ser tan viejo, varón

ni quien me pise los talones pues soy

el compás de meta y ponga y fui

de la quebrada y el corte el rey

en lo de Hansen y el Tambito.

Y en las trenzadas de amor

primero yo

por bohemio y picaflor.

Letra de Julián Porteño

En el barrio de San Telmo

yo soy

picaflor afortunao en amor

un punto bravo pa’l chamuyo floreao

buen amigo en cualquier ocasión

caudillo firme de jugado valor

pa’ copar una parada

y afirmar mi bien probada

lealtad con el doctor.Calá este varón

cuando con un gesto

mando en el resto

pa’ ganar una elección.

Calá este varón

en bailongos bien mistongos

conquistando un fiel corazón.

Calá este varón

en salones distinguidos

todo presumido

de “doctor”.

Calá este varón

mozo atrevido

siempre canto flor, envido

en el amor.Naipe y mujeres

son mi única pasión,

sí señor,

éstas me dicen que sí

aquél me dice que no.

Pero no le hace

mella a mi condición

de varón,

soy entrerriano, señor

y tengo firme el corazón.

Letra de Homero Expósito

Sabrán que soy el Entrerriano,

que soy

milonguero y provinciano,

que soy también

un poquito compadrito

y aguanto el tren

de los guapos con tajitos.

Y en el vaivén

de algún tango de fandango,

como el querer

voy metiéndome hasta el mango,

que pa’l baile y pa’l amor

sabrán que soy

siempre el mejor.¿Ven, no ven lo que es bailar así,

llevándola juntito a mí

como apretando el corazón?…

¿Ven, no ven lo que es llevarse bien

en las cortadas del querer

y en la milonga del amor?…Todo corazón para el amor

me dio la vida

y alguna herida

de vez en vez,

para saber lo peor.

Todo corazón para bailar

haciendo cortes

y al Sur y al Norte

sulen gritar

que el Entrerriano es el gotán.

Traduction libre de la version de Homero Expósito

Ils sauront que je suis l’Entrerriano, (celui de la Povince d’Entre Rios) que je suis un milonguero et un provincial, que je suis aussi un peu compadrito et je tiens la dégaine du guapo (beau) avec des cicatrices (tajito, petites entailles).

Et dans le balancement d’un tango fandango, (Un siècle avant le tango, le fandango a fait scandale, car jugé lascif. Avec le tango, l’histoire se répète… N’oublions pas que ce tango s’est inauguré dans une maison de plaisir…)

avec volonté je me lance à fond, afin qu’ils sachent que pour la danse et pour l’amour je suis toujours le meilleur.

Vois-tu, ne vois-tu pas ce que c’est que de danser comme cela, de l’amener à moi comme pour écraser le cœur ?…

Voyez, ne voyez pas ce qu’est de s’entendre bien dans les cortadas du désir et dans la milonga de l’amour ?…

Tout cœur pour l’amour m’a donné la vie et une blessure de temps en temps, pour connaître le pire.

Tout le cœur pour danser en faisant des cortes (figure de tango) et au Sud et au Nord, ils vont crier que l’Entrerriano est le gotan (tango en verlan, mais vous le saviez…).

Les versions

Une version par le tigre du bandonéon. Il existe peu d’enregistrements de Arolas, sans doute, moins de 20 et tous de la période de l’enregistrement acoustique. Ils ne rendent sans doute pas justice aux prestations réelles de cet artiste du bandonéon et de son orchestre.

Une version calme et tranquille à la Canaro des années 20, mais avec de beaux passages guidés par le piano comme après 50 s.

Une version avec des bruits étranges, on entend les animaux de la ferme (notamment à partir de 30 s). Le dédicataire est en effet un riche propriétaire terrien et j’imagine que Fresedo s’est amusé à ce petit jeu de recréer une basse-cour avec son orchestre.

Une version à toute vitesse. Avec mandoline. Je ne sais pas si elle était destinée à la danse. J’ai plutôt l’impression que c’était une démonstration de virtuosité.

On dirait que Firpo a passé le virus à Scorticati qui dirigeait la Victor à cette époque. On peut imaginer sa joie de faire raisonner le « Pin-Pon-Pin » du bandonéon comme une ponctuation tout au long de l’interprétation. On sent que l’orchestre, y compris la trompette, s’amuse et nous, DJ ou danseurs, avec.

On dirait que Firpo et Scorticati ont passé le virus à Fresedo qui produit à son tour une version très rapide. Il fallait sans doute ces deux contaminations pour l’inciter à produire cette version tonique et rapide. Le bandonéon fait encore un « Pin-Pon-Pin » encore plus convaincant. Cependant, adieu veaux, vaches, couvées par rapport à la version précédente de 1927. Chaque instrument a son tour de gloire et le résultat est prenant, jusqu’au classique double accord final de Fresedo. C’est notre tango du jour.

J’ai passé sous silence les versions de 1941 de Troilo (c’était l’époque où il avait des enregistrements pourris, car les maisons de disques ne voulaient pas concurrencer leurs poulains) et celle de Biagi, qui est du Biagi comme il y en a tant. Du bon Biagi, mais que du Biagi, sans valeur ajoutée au titre lui-même.

Pas la version de 1941 qui était une version plutôt rapide, mais celle de 1944, bien mieux enregistrée. On voit que l’ambiance est bien différente de tout ce qui s’est fait avant, plus grave, calme, musicale, moins dans la surprise. On remarquera les pleurs du bandonéon à 2 : 46, le merveilleux jeu de Troilo. Une version pour une danse bien différente, Troilo commence à montrer le bout de son nez novateur.

Du bon D’Arienzo qui cogne, tout en restant joueur. De quoi réveiller l’ambiance d’une milonga qui somnole (il paraît que ça existe), mais certains des titres précédents sont également efficaces pour cet usage…

Fresedo a encore enregistré le titre en 1979. Honnêtement, cet enregistrement n’a rien d’exceptionnel et je vous propose de bouleverser la chronologie pour terminer cette anecdote avec une version étonnante, par Varela…

C’est le dernier titre que je vous propose aujourd’hui. Il débute avec le « Pin-Pon-Pin », mais très solennel, suivi d’une citation des paroles de Tiempos viejos (Francisco Canaro Letra: Manuel Romero) « ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? » puis « Oí si » et une phrase de Mi noche triste (Samuel Castriota Letra: Pascual Contursi) « me dan ganas de llorar ».

Voilà, je termine avec cela. Quel parcours effectué depuis 1897 par ce tango exceptionnel !

À demain les amis !

Sacale punta 1938-03-09 (Milonga tangueada) — Orquesta Edgardo Donato con Horacio Lagos y Randona (Armando Julio Piovani)

Osvaldo Donato Letra Sandalio Gómez

Cette milonga du jour a été enregistrée le 9 mars 1939, il y a 85 ans. Elle a été enregistrée par Donato et est toujours un succès dans les milongas. Cependant, son titre prête à interprétations et je choisis ce prétexte pour vous faire entrer dans le monde du tango du début du 20e siècle.

Edgardo Donato interprète ici une milonga écrite par son frère, pianiste, Osvaldo. Deux chanteurs interviennent, Horacio Lagos et Randona (Armando Julio Piovani). Ils ne chantent que deux couplets, comme il est d’usage pour le tango de danse.

Le disque

Sur l’étiquette on trouve plusieurs mentions. Le nom de l’orchestre, Edgardo Donato y sus Muchachos et le nom d’un des chanteurs de l’estribillo, Horacio Lagos. Randona n’est pas mentionné.

On trouve le nom des auteurs et compositeurs. L’auteur des paroles est en premier. Pour la valse, il n’y a qu’un nom, car Pepe Guízar est l’auteur de la musique et des paroles. Vous pourrez écouter cette valse en fin d’article.

Sur le disque, on peut remarquer sur l’étiquette l’encadré suivant…

Extrait musical

Les paroles

Sacale punta a esta milonga

Que ya empezó.

Sentí que esos fueyes que rezongan

De corazón.

Y las pebetas se han venido

De « true Vuitton ». (De truco y flor)

El tango requiebra la vida (El tango es rey que da la vida)

Y en su nota desparrama,

Su amor.Tango lindo de arrabal

Que yo,

No lo he visto desmayar

¡ Triunfó!.

Tango lindo que al cantar

Volcó,

Su fe, su amor

Varón tenés que ser.Nada hay que hacer cuando rezongan

Osvaldo Donato Letra Sandalio Gómez. Seuls les deux premiers couplets sont chantés dans cette version.

El bandoneón

Oreja a oreja las parejas

Bailan al son,

De un tango lleno de recuerdos

Que no cayó.

Si desde los tiempos de Laura

Se ha sentido primera agua

y brilló.

Pourquoi un crayon à la milonga ?

Les paroles de cette chanson parlent donc de la milonga, du point de vue de l’homme qui se prépare à danser joue contre joue (oreille contre oreille) avec des jeunes femmes.

« Saca punta » se dit pour tailler les crayons, faire sortir, la pointe, la mine. Cela se dit couramment dans les écoles.

Ici, Sandalio a écrit « Sacale punta a esta milonga », sors-lui la pointe à cette milonga…

Pour ceux qui pourraient s’interroger, sur l’intérêt d’apporter un crayon à la milonga. Une petite investigation qui je l’espère ne sera pas trop décevante :

Les autres textes de Sandalio Gómez

Si on cherche une piste dans les autres textes écrits par Sandalio Gómez on trouve :

Deux tangos : « Cumbrera » et « El mundo está loco ». Le premier est un hommage à Carlos Gardel et le second s’inscrit dans la tradition de « Cambalache » ou de « Al mundo le falta un tornillo », ces tangos qui parlent de la dégénérescence du Monde.

Deux milongas : « De punta a punta » et « Mis piernas » qui est une milonga qui incite à se reposer, car les paroles commencent ainsi : « Sentate, cuerpo sentate, que las piernas no te dan más » assois-toi corps, car les jambes n’en peuvent plus.

Un paso doble : « Embrujo » parle d’un « envoutement » amoureux.

Du grand classique et si ce n’était ce « Sacale punta », les paroles ne prêteraient pas à interprétation. On n’est pas en présence de textes de Villoldo qu’il a souvent fallu remanier pour respecter les bonnes mœurs.

D’autres musiques utilisant « Sacale punta »

Il y a d’autres musiques qui utilisent l’expression « Sacale punta ». Par exemple, la milonga écrite par José Basso : « Sacale punta al lápiz » 1955-09-16 écrite par José Basso, mais qui n’a pas de paroles.

Si on reste en Argentine, on trouve plus récemment l’expression dans des textes de cumbias. Les cumbias ont souvent des textes scabreux, c’est le cas de celle qui s’appelle comme la milonga de Basso et qui est interprétée par Neni y su banda. Mon blog se voulant de haute tenue, je ne vous donnerai pas les paroles, mais sachez que le possesseur du lápiz (crayon) se vante de pouvoir en faire quelque chose au lit.

Le groupe cubain Vieja Trova Santiaguera chante également « Sacale punta al lápiz ». Ce son est avec des paroles relativement explicites, la muñequa (poupée) faisant référence au même crayon que la cumbia susmentionnée.

Le chanteur portoricain de Salsa, Adalberto Santiago, chante dans une salsa du même titre, « Sacale punta ». Il s’agit dans ce cas de faire les comptes avec sa compagne qui l’a trompée. Comme la liste des reproches est longue, elle doit préparer la mine de son crayon pour pouvoir tout noter. On est donc ici, dans la lignée scolaire, du crayon dont on doit affuter la mine.

Dans l’esprit du crayon pour écrire, on pourrait penser au carnet de bal pour inscrire les partenaires avec qui nous allons danser. Je n’y crois pas dans ce cas. Tout au plus le carnet et le crayon seront pour noter les coordonnées de la belle…

Et donc, pourquoi « Sacale punta » ?

Comme vous l’imaginez, les pistes précédentes ne me satisfont pas. Je vais vous donner ma version, ou plutôt mes versions, mais qui se rejoignent. Pour cela, interrogeons le lunfardo, l’argot portègne.

En lunfardo se dit : « de punta en blanco » qui signifie élégant. Il est donc logique de penser que le narrateur souhaite sortir ses meilleurs vêtements pour aller à la milonga.

Toujours en lunfardo, « hacer punta » est aller de l’avant. On peut donc imaginer qu’il faut aller de l’avant pour aller à la milonga.

Continuons avec le lunfardo : La punta est aussi un couteau, une arme blanche. Quand on connaît la réputation des compadritos, on se dit qu’ils peuvent être prêts à sortir le couteau à la moindre occasion à la milonga.

Pour résumer, il se prépare avec ses beaux habits, éventuellement avec un couteau dans la poche pour les coups durs. Il est donc prêt pour aller à la milonga qui a déjà commencé, pour danser joue contre joue et discuter ce qui se doit avec ceux qui se mettent en travers de sa route. On ne peut pas tout à fait exclure un double sens à la Villoldo, surtout si on se réfère au fait que cette milonga se réfère au début du XXe siècle, époque où les paroles étaient beaucoup plus « libres ».

Lo de Laura

En effet, le dernier couplet, qui n’est pas chanté ici, parle du temps de Laura. Il s’agit de la casa de Laura (Laurentina Monserrat). Elle était située en Paraguay 2512. Cette milonga était de bonne fréquentation au début du vingtième siècle.

Les danseurs pouvaient danser avec les « femmes » de la maison moyennant le paiement de quelques pesos. Je ne connais pas le prix pour cette maison, mais dans une maison comparable, Lo de Maria (La Vasca), le prix était de 3 pesos de l’heure. Le mari de la propriétaire, « El Ingles » (Carlos Kern) veillait à ce que les protégées soient respectées. On est toujours à l’époque du tango de prostibulo, mais avec classe.

Il indique que dès l’époque de Laura, il était de Primer agua c’est-à-dire qu’il était déjà très bon. Un peu comme dans la milonga « En lo de Laura » (musique d’Antonio Polito et paroles d’Enrique Cadícamo). En effet, dans cette milonga, Cadícamo a écrit : « Milonga provocadora que me dio cartel de taura… », Milonga provocante qui me donna le titre de champion (en fait, plutôt dans le sens de cador, caïd, compadrito, courageux, qui se montre…).

Pour vous donner une idée de l’ambiance de Lo de Laura, vous pouvez regarder cet extrait du film argentin « La Parda Flora » de León Klimovsky et qui est sorti le 11 juillet 1952. C’est bien sûr une reconstitution, avec les limites que ce genre impose.

Dans cette partie du film se joue “El Entrerriano” d’Anselmo Rosendo Mendizábal. En effet, une tradition veut que Mendizábal ait écrit ce tango en Lo de Laura. Il était en effet pianiste dans cet établissement et c’est donc fort possible. Il intervenait aussi à Lo de Maria la Vasca et certains affirment que cet dans ce dernier établissement qu’il a inauguré le tango.

Notons que les deux affirmations ne sont pas contradictoires, mais je préfère lever le doute en prenant le témoignage de José Guidobono, témoin et acteur de la chose.

Il décrit cela dans une lettre envoyée en 1934 à Héctor et Luis Bates et qui la publièrent en 1936 dans « Las historias del tango: sus autores » :

“Existía una casa de baile que era conocida por “María la Vasca”. Allí se bailaba todas y toda la noche, a tres pesos hora por persona. Encontraba en esos bailes a estudiantes, cuidadores y jockeys y en general, gente bien. El pianista oficial era Rosendo y allí fue donde por primera vez se tocó “El entrerriano”. […] así se bailó hasta las 6 a.m. Al retirarnos lo saludé a Rosendo, de quien era amigo, y lo felicité por su tango inédito y sin nombre, y me dijo: “se lo voy a dedicar a usted, póngale nombre”. Le agradecí pero no acepté, y debo decir la verdad, no lo acepté porque eso me iba a costar por lo menos cien pesos, al tener que retribuir la atención. Pero le sugerí la idea que se lo dedicase a Segovia, un muchacho que paseaba con nosotros, amigo también de Rosendo y admirador; así fue; Segovia aceptó el ofrecimiento de Rosendo. Y se le puso “El entrerriano” porque Segovia era oriundo de Entre Ríos.”.

José Guidobono

Traduction :

Il y avait une maison de danse connue sous le nom de « María la Vasca ». On y dansait toute la nuit pour trois pesos de l’heure et par personne. À ces bals, j’ai croisé des étudiants, des médecins et des jockeys [c’était une soirée spéciale du Z Club, club auquel Rosendo Mendizábal a d’ailleurs dédié un tango (Z Club)] et en général, de bonnes personnes.

Le pianiste officiel était Rosendo et c’est là que « El entrerriano » a été joué pour la première fois. […] c’est ainsi qu’on a dansé jusqu’à 6 heures du matin.

En partant, j’ai salué Rosendo, dont j’étais ami, et je l’ai félicité pour son tango inédit et sans nom, et il m’a dit : « Je vais te le dédicacer, donne-lui un nom ». Je l’ai remercié, mais je n’ai pas accepté, et je dois dire la vérité, je ne l’ai pas accepté parce que cela allait me coûter au moins cent pesos, pour le remercier de l’attention. Mais j’ai suggéré l’idée qu’il le dédicace à Segovia, un garçon qui marchait avec nous, également ami et admirateur de Rosendo ; C’est comme ça que ça s’est passé ; Segovia a accepté l’offre de Rosendo. Et il l’a intitulé « El Entrerriano » parce que Segovia était originaire d’Entre Ríos. […] Rosendo a ainsi gagné cent mangos (pesos en lunfardo). »

La face A du disque Victor 38397

Sur la face A du même disque Victor a gravé une valse. Elle a été enregistrée le même jour par Donato et Lagos, comme c’est souvent le cas.

Cette valse est sublime, je vous la propose donc ici :

Ne pas confondre cette valse avec une au titre qui ne diffère que par deux lettres…

Un clin d’œil pour les DJ

Felix Picherna, un célèbre DJ de l’époque des cassettes Philips, utilisait un crayon pour rembobiner ses cassettes. Il devait donc sacar la punta antes de la milonga.

J’en parle dans mon article sur les tandas.

Maintenant, vous êtes prêts à danser à Lo de Laura ou dans votre milonga favorite.