Bien sûr, il n’est pas question de mettre au pilori ce cher Canaro, même si celui-ci avait, sans doute, de petits travers, comme chacun d’entre nous. Parmi les petits points à signaler, j’ai choisi de vous parler aujourd’hui d’une « affaire » l’opposant à un compositeur de la génération précédente. Une affaire de plagiat, mais qui n’est sans doute pas si rare en musique, comme nous allons le voir…

Le plagiat pratiqué par les musiciens

Vous avez certainement entendu parler de My Sweet Lord, le premier gros succès de George Harrison après la séparation des Beatles. C’est le second titre de la face A du premier disque du triple album All Things Must Pass de 1970.

Lors de sa carrière avec les Beatles, Harrison avait composé de nombreux titres et relativement peu avaient été enregistrés par le groupe. Pour lui, cet album était un peu un exutoire pour faire valoir sa production.

My Sweet Lord est un titre en l’honneur du dieu indou, Krishna (comme on peut l’entendre en fin du titre où le chœur chante en boucle « Hare Krishna »). Il a remporté un grand succès et c’est sans doute le titre le plus apprécié de l’album. Cependant, une ombre entache ce succès, un titre composé par Ronnie Mack (Ronald Augustus Mack) et enregistré 7 ans plus tôt, en 1963, par les sympathiques « The Chiffons », « He’s So Fine ». Je vous laisse écouter ces deux titres par ordre chronologique :

Mack est mort en 1963, il est facile de deviner qui a copié sur qui…

J’ai pris cet exemple hors de la sphère tango, mais, bien sûr, les cas de plagiat y sont également nombreux. Nous en avons déjà parlé, notamment dans l’anecdote sur « Comme il faut » en relevant ses airs de « Comparsa criolla ».

Un des tangos les plus célèbres, Por una cabeza, que Gardel a écrit pour son dernier film, Tango bar, tourné en février 1935, est un des cas de plagiat les plus surprenants. Tout d’abord, écoutons Gardel chanter ce titre dans le film.

Tango Bar (tourné en février 1935) est le dernier film avec Carlos Gardel sous la direction de John Reinhard

Avez-vous reconnu l’auteur de la musique ? Non, ce n’est pas Gardel.

Si on regarde comment est déclaré l’œuvre à la SADAIC, on se rend compte que l’auteur des paroles est Alfredo Le Pera et que Carlos Gardel est indiqué comme compositeur. Cependant, cette inscription date du 22 mars 1946. Est-ce qu’il pourrait s’agir d’une erreur de transcription, 11 ans après la mort de Gardel ?

Il ne semble pas que ce soit une erreur, car les disques indiquent aussi Gardel.

Alors, pourquoi est-ce que je remets en cause la paternité de Carlos Gardel comme compositeur de Por una cabeza ?

Suivons la piste avec un petit témoignage de Terig Tucci que vous pouvez lire en entier sur Todo Tango. Je vous résume juste la chose. Gardel téléphone à trois heures du matin à Tucci pour lui dire qu’il a une musique géniale pour « Por una cabeza » et il lui chante.

Tucci mal réveillé lui répond qu’il n’aime pas et Gardel le traite de Beethoven et l’invite à ne pas se mêler d’affaire de turf (matungo = cheval, pas forcément excellent). On sait que Beethoven était sourd, ce qui prouve l’humour de Gardel, mais cela donne aussi un indice sur sa connaissance de la musique classique.

C’est, en effet, de ce côté, qu’il faut chercher le véritable compositeur. Je vous invite à écouter ceci…

Je pense que la ressemblance est évidente. Mais, faut-il blâmer Gardel d’avoir copié 6 mesures d’un œuvre qui dure 5 minutes dans sa version originale ? C’est tout au plus une brève citation et il est peu probable qu’on puisse l’attaquer pour contrefaçon.

Peut-on laisser le bénéfice du doute à Carlos ? En effet, nous avons tous des petits bouts d’air qui nous trottent dans la tête et, parfois, on ne se sait pas d’où cela vient. Je me rappelle que, quand j’avais 6 ou 7 ans, je jouais, comme beaucoup d’apprentis pianistes, Für Elise de Ludwig Van Beethoven. Un démon me poussait à jouer à la fin de ce titre, une petite ritournelle que je pensais de mon idée, jusqu’à ce que je me rende compte que c’était en fait le début de l’“Agnus Dei” de la Misa criolla d’Ariel Ramirez. À ma décharge, il faut rappeler que la “Missa Criolla” a été mon premier disque 33 tours.

“Days of Pearly Spencer” de David McWilliams ayant été mon premier 45 tours… J’avais été charmé par la voix enregistrée depuis une cabine téléphonique, une idée géniale de McWilliams (en 1967), bien avant la vogue des vocodeurs et autotunes…

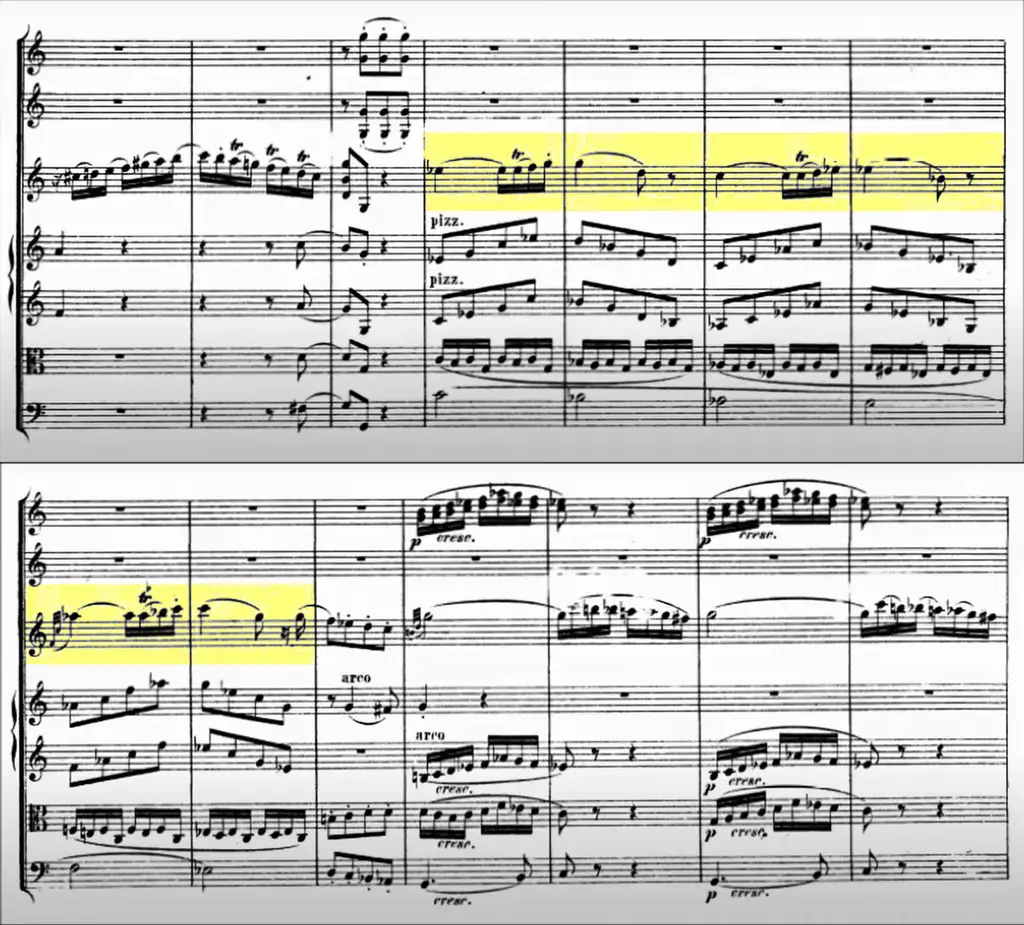

On dirait que je me suis égaré. Je reviens donc à notre petit extrait de musique classique. Il s’agit du Rondo en Do majeur Köchel 373 pour violon et orchestre, composé par Wolfgang Amadeus Mozart en avril 1781, comme vous pouvez le lire dans la notice de Michael Jameson.

Rondo en Do majeur Köchel 373 pour violon et orchestre — Arthur Grumiaux, violon accompagné par le New Philharmonia Orchestra dirigé par Raymond Leppard en avril 1967.

Je me rapproche doucement du sujet de mon anecdote du jour, Francisco Canaro…

Canaro, plagiaire et pionnier des droits d’auteur

J’ai signalé les compositeurs en gras, les auteurs par un soulignement et par les deux mises en valeur, ceux qui étaient à la fois compositeur et auteur, comme Canaro.

On voit sur cette photographie, Canaro en bout de table, en place d’honneur. D’ailleurs, quelques années plus tard, il sera le président de la SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), ce qui prouve son engagement en tant que défenseur des droits d’auteurs des compositeurs et auteurs de musiques.

On pourrait donc attendre d’un tel homme, un respect total des droits des autres auteurs. Hélas, il semblerait que ce ne soit pas totalement le cas. J’en veux pour preuve une petite affaire que je vous propose maintenant.

Les pièces du dossier

J’ai choisi de ne pas écrire « les pièces du procès », car le plagiat est une pratique très commune en musique et on ne peut pas en vouloir à ces compositeurs qui nous ont donné tant de merveilles.

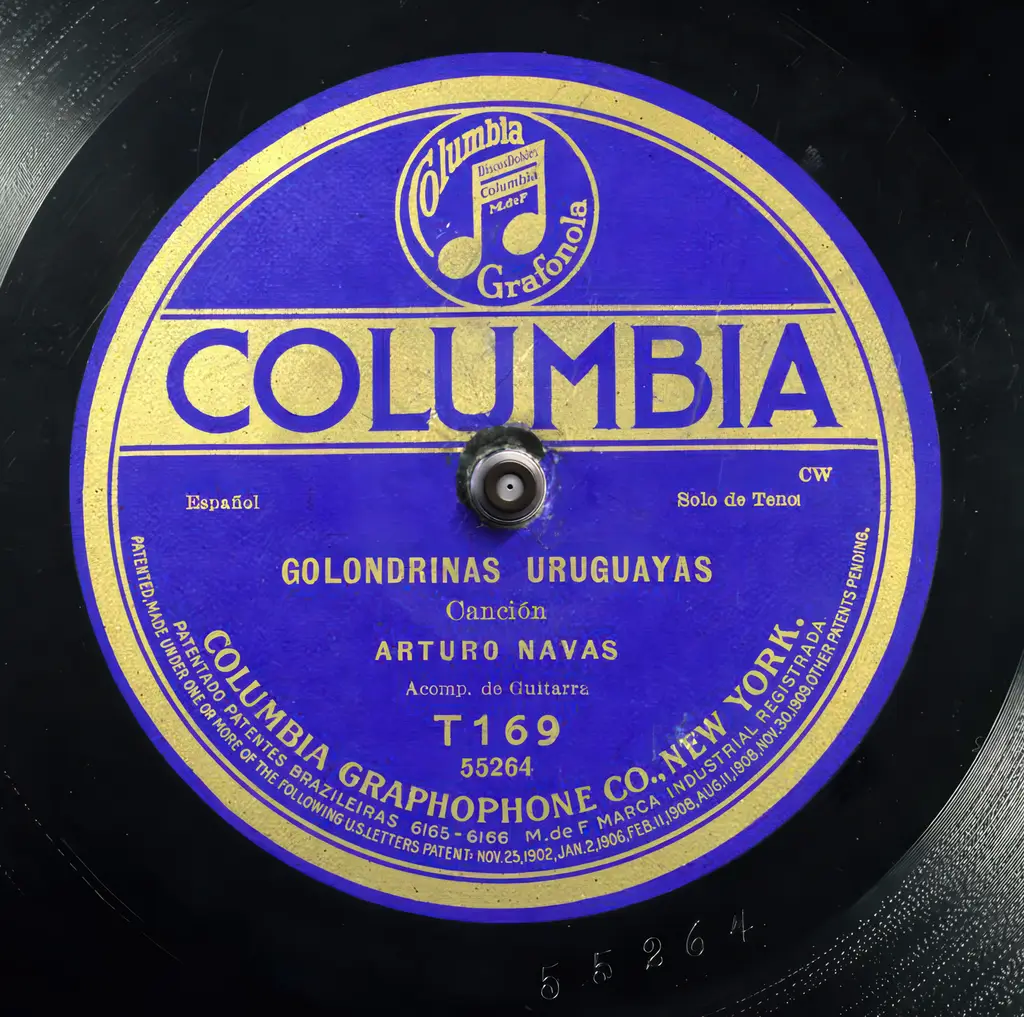

Je vous invite à écouter une musique de 1913, Golondrinas uruguayas, chantée par Arturo Nava s’accompagnant à la guitare. Nava est un payador uruguayo. Canaro, lui-même Uruguayen, pouvait bien le connaître, d’autant plus que Nava est mort à Buenos Aires en 1932.

Malgré le mauvais état du disque, n’oubliez pas qu’il est de 1913, on entend bien la guitare et la voix de Nava, ce qui rend la mélodie parfaitement repérable.

Écoutons maintenant un tango de Canaro chanté par Charlo, Lo que nunca te dirán.

La similitude est frappante, non ? Comme pour Gardel, faut-il trouver des circonstances atténuantes à Canaro ? Sans doute.

Tout d’abord, au début du XXe siècle, tous les musiciens ne lisaient et n’écrivaient pas la musique. Ils faisaient parfois appel à des copistes pour publier leurs créations. D’autres se contentaient de les chanter, sans se soucier de les immortaliser sur papier ou shellac (gomme laque des disques 78 tours). Ainsi, lâchées au vent, ces créations pouvaient atterrir dans l’oreille d’un auteur en quête d’inspiration.

La plupart des prestations chantées n’étaient pas enregistrées.

Il y avait en général assez peu d’occasions d’écouter des titres en dehors des lieux où intervenait le payador. Signalons toutefois le rôle important de la radio, sans doute plus que le disque, pour la diffusion de la musique, l’Argentine ayant été pionnière dans la diffusion de ce média, depuis 1920.

Une déclaration tardive à la SADAIC

L’œuvre n’a été déclarée à la SADAIC que le 29 novembre 1963 (donc plus de 30 ans après le premier enregistrement par Canaro) comme étant parole et musique de Francisco Canaro. Ces retards sont fréquents, mais peut-être que Canaro a hésité à s’attribuer tout le mérite, même s’il aurait pu le faire sans trop de risques. Nava est mort, comme nous l’avons vu, en 1932, et la SADAIC a été créée le 9 juin 1936. Canaro, en étant le président à diverses reprises de cet organisme, il aurait pu assez facilement faire établir la fiche à son nom, comme il le fit bien plus tard, en 1963.

Faut-il voir le signe d’une culpabilité ? Ce n’est pas certain, ces retards sont extrêmement fréquents. Mais un petit entrefilet dans un journal laisse apparaître que le conflit entre Nava et Canaro a été intense.

Traduction du libelle

Un peu de gêne, Monsieur Canaro

Tout Buenos Aires se souvient du fameux procès que Jenaro Vasquez fit au millionnaire, Francisco Canaro, pour le vol de son tango « La carterita », que Canaro a signé comme sien en lui donnant le titre « Cara sucia » et avec lequel il a amassé beaucoup d’argent.

Aujourd’hui, un autre musicien populaire, plus pauvre et plus vieux que celui-ci, le payador, Arturo Nava, dont la vie est presque toute la vie de la milonga argentine, a présenté une demande à Monsieur Canaro, l’accusant de s’être intégralement approprié sa valse « Las golondrinas », pour composer le tango « Lo que nunca te diran ».

Le pauvre Vasquez avait perdu le procès, car il n’avait pas enregistré son tango et que Canaro, si, bien que tous connaissaient les deux tangos et les deux hommes et savaient bien qui était le « voleur ».

Aujourd’hui, les choses sont différentes. Le vieux Nava (Nava a 55 ans à l’époque et Canaro 43, faut-il vraiment parler de « vieux »), en novembre 1929, a enregistré sa valse qu’il avait composée 20 ans auparavant, et sa propriété artistique est protégée avec le numéro 48465 (Série 2A.).

Il est douloureux que le seul élément qui ait gagné de l’argent avec les tangos, bien qu’il soit celui qui avait le moins de conditions artistiques, soit celui qui essaie par tous les moyens de confisquer le moindre centime aux vieux compositeurs, qui sont ceux qui ont le plus de mal à affronter la vie aujourd’hui.

C’est bien que M. Canaro fasse croire aux auditeurs qu’il dirige des orchestres symphoniques, mais il n’y a pas de droit à ce qu’il vole, étant millionnaire, à des gens qui, comme le vieux Nava, méritent, au moins, le respect.

Le moins que l’on puisse dire, est que le ton du libelle est vindicatif, voire agressif. Il aurait été publié en 1931, probablement à la suite des trois enregistrements réalisés par Canaro, le 1er juillet avec Charlo comme chanteur de estribillo, le 8 juillet avec Ada Falcón, puis le 13 août avec Charlo. Ces deux derniers enregistrements sont des chansons accompagnées par l’orchestre de Canaro.

Nava s’est donc lancé dans un procès pour faire valoir sa paternité de la musique.

Quoi qu’il en soit, l’œuvre continue d’être attribuée sur les disques et à la SADAIC comme étant de Francisco Canaro. Peut-être que la mort précoce de Nava l’année suivante a éteint l’affaire.

On en reste-là ?

Je vous laisse prendre parti. Canaro, dans ses mémoires, ne parle pas de l’incident. Il se contente de citer Lo que nunca te dirán comme édité par Pirovano dans la liste de ses compositions.

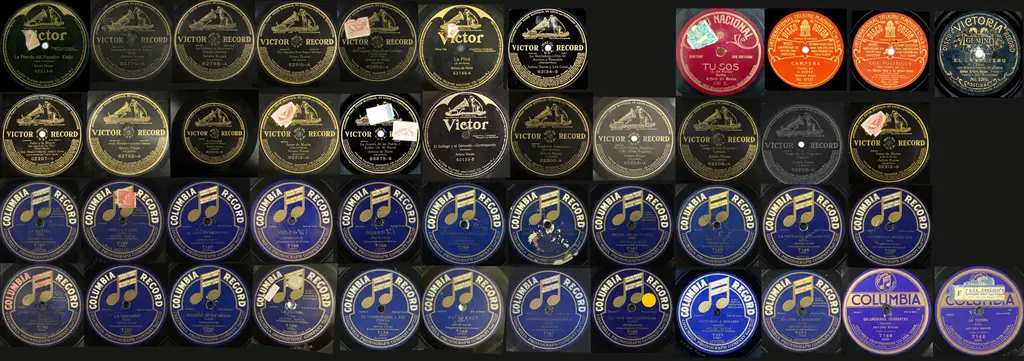

L’enregistrement de Golondrinas uruguayas est bien antérieur à ceux de Canaro, même s’il y a des petites fluctuations sur la date 1909 ou 1913, 1909 étant sans doute plutôt la date de la composition. Nava a composé d’autres titres, comme la Carcajada del negro Juan (1902) ou, avec Ángel Gregorio Villoldo, El negro alegre et El Gallego y el Genovéz.

Mais, en réalité, c’est assez difficile à dire. En effet, ses disques de l’époque ne comportent pas le nom du compositeur. Bien sûr, les payadores étaient réputés pour créer les paroles en direct, en fonction des circonstances, mais il n’est pas totalement certain que les musiques soient de la même veine. En effet, même si la musique n’a pas été écrite, il est difficile de faire la part entre l’inspiration du moment et les emprunts, plus ou moins inconscient à des collègues.

Comme on peut le voir sur le disque de Golondrinas, il n’y a aucune mention d’auteur. On note que les brevets mentionnés vont jusqu’au 30 novembre 2009. Cet enregistrement est généralement daté de 1913. Cela reste donc à vérifier, car pour le disque le plus récent enregistré par la Columbia (Milonga de un gringo, Columbia No. T200, matrice 55362, il n’est plus fait mention des brevets et ce disque est considéré comme étant de 1909). Cela ne change pas grand-chose. 1909, comme le dit Nava pour la création ou 1913, comme l’indiquent certaines sources, c’est bien avant les enregistrements de Canaro.

Un plagiat peut en cacher un autre

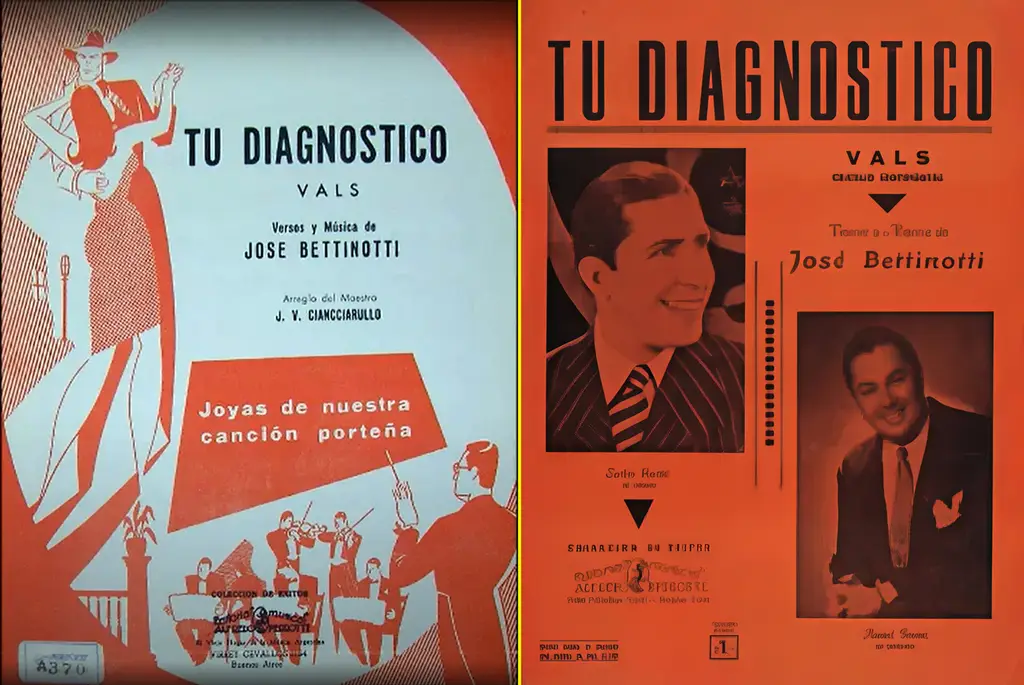

Reste que, pour être complet, Marcelo Castelo rappelle que Tu diagnóstico de José Betinotti utilise le même air… Betinotti l’aurait enregistré en 1913. On se retrouve donc avec une nouvelle inspiration commune. Betinotti a‑t-il copié, voire plagié Nava ? Est-ce le contraire ? Son titre a été enregistré à la SADAIC le premier février 1937, donc bien après les faits.

Betinotti, comme Nava était payador, c’est-à-dire qu’il était habile à improviser des textes sur des musiques. J’imagine donc que ces créations sur le vif finissent par se mélanger et à la fin, on ne sait plus très bien qui a fait quoi. Certains ont profité de ce flou pour signer des œuvres, notamment durant cette période. Canaro, toujours à l’affut d’une bonne affaire, étant certainement un de ceux-là.

Le fait que la pratique soit courante ne minimise pas forcément les faits, mais il convient de les examiner avec les yeux (ou les oreilles) de l’époque, celles des dernières années du dix-neuvième siècle et des premières du vingtième.

Curieusement, c’est l’initiative de Canaro et ses collègues menant à la création de la SADAIC, qui va renforcer le respect des droits d’auteur et, désormais, le plagiat donne lieu, de façon encore plus systématique à procès. Celui de Nava contre Canaro était sans doute un des premiers du genre.

Le pauvre Nava est décédé l’année d’après, le 22 octobre 1932.

Et si on terminait en musique

Je vous propose maintenant d’écouter tous les titres, de la version de Nava aux quatre de Canaro en passant par celle de Betinotti.

On remarque que l’air est frappé d’une rythmique très appuyée, à la limite du canyengue. Charlo ne chante que le refrain. Cette version est donc destinée à la danse.

L’introduction sert à annoncer la prestation d’Ada, qui chante toute la chanson. C’est une version à écouter, c’est Ada qui donne l’atmosphère. Le rythme est plus discret pour laisser toute la place à la voix de la compagne illégitime de Canaro.

Comme pour la version d’Ada, l’introduction lance le chant. On pourra constater que l’enregistrement par les deux mêmes, à un mois d’intervalle, n’a rien à voir. Cela permet de comprendre la distinction entre tango à écouter et tango à danser.

Dans cette version on retrouve une musique plus marquée et également plus rapide et tonique. Alonso n’est pas invité à chanter dès le début, comme il est de coutume dans les versions de danse, même si cette interprétation n’est pas des plus agréables à danser et ne sera probablement jamais proposée en milonga, car trop hésitante entre le tango de danse et d’écoute.

L’air ne sera pas repris par les orchestres de tango dans la lignée de Nava, mais en revanche, les groupes de folklore continuent de faire vivre la version de Betinotti. Voici par exemple une version de Los Visconti.

Et, pour terminer, je rajoute la superbe version de la valse Tu diagnostico de Troilo avec Fiorentino. Elle est attribuée à Betinotti, comme celles de Los Visconti, mais on est dans un autre univers, dans un rêve total. Mon diagnostic tombe, c’est Troilo que je préfère…

À bientôt, les amis !