Georges Bizet. Florindo Sassone, Othmar Klose et Rudi Luksch (adaptation en tango)

Beaucoup de tangos sont inspirés de musiques européennes. Les valses, notamment, mais pas seulement. Ces titres sont adaptés et deviennent de « vrais tangos », mais ce n’est pas toujours le cas.

En France, certains danseurs de tango apprécient des titres un peu étranges, des titres qui n’ont jamais été écrits pour cette danse. On appelle généralement cela le « tango alternatif ».

Un des titres les plus connus dans le genre est la reprise d’un opéra du XIXe siècle effectuée par Florindo Sassone. Le fait qu’un chef d’orchestre de tango reprenne un titre n’en fait pas un tango de danse. Cela reste donc de l’alternatif. Je vous laisse en juger avec los pescadores de perlas, les pêcheurs de perles, de Bizet et Sassone…

Écoutes

Tout d’abord, voyons l’original composé par Bizet. Je vous propose une version par un orchestre et un chanteur français, celle du ténor Roberto Alagna avec l’orchestre de Paris, qui est dirigé par Michel Plasson. Cette interprétation a été enregistrée le 9 juillet 2009 au Bassin de Neptune du château de Versailles. Ce soir-là, il chantera trois œuvres de Bizet, dont un extrait de Carmen, même si ce n’est pas la célèbre habanera qui a tant à voir avec un des rythmes de base du tango et de la milonga. Vous pouvez voir le concert en entier avec cette vidéo…

https://youtu.be/Jx5CNgsw3S0. Ne vous fiez pas à la prise de son un peu médiocre du début, par la suite, cela devient excellent. Pour aller directement au but, je vous propose ici l’extrait, sublime où Alagna va à la pêche aux perles d’émotion en interprétant notre titre du jour.

Deux mots de l’opéra de Bizet

Les pêcheurs de perles est le premier opéra composé par Bizet, âgé de 25 ans, en 1863). L’intrigue est simpliste.

L’opéra se passe sur l’île de Ceylan, où deux amis d’enfance, Zurga et Nadir, évoquent leur passion de jeunesse pour une prêtresse de Candi nommé Leïla.

Pour ne pas nuire à leur amitié, ils avaient renoncé à leur amour, surtout Zurga, car Nadir avait secrètement revu Leïla.

Zurga était mécontent, mais, finalement, il décide de sauver les deux amants en mettant le feu au village.

L’air célèbre qui a été repris par Sassone est celui de Nadir, au moment où il reconnaît la voix de Leïla. En voici les paroles :

Je crois entendre encore,

Caché sous les palmiers,

Sa voix tendre et sonore

Comme un chant de ramier !

Ô nuit enchanteresse !

Divin ravissement !

Ô souvenir charmant !

Folle ivresse ! Doux rêve !

Aux clartés des étoiles,

Je crois encore la voir,

Entrouvrir ses longs voiles

Aux vents tièdes du soir !

Ô nuit enchanteresse !

Divin ravissement !

Ô souvenir charmant !

Folle ivresse ! Doux rêve !

Avant de passer aux versions de Florindo Sassone, une version par Alfredo Kraus, un ténor espagnol qui chante en Italien… La scène provient du film “Gayarre” de 1959 réalisé par Domingo Viladomat Pancorbo. Ce film est un hommage à un autre ténor espagnol, mais du XIXe siècle, Julián Gayarre (1844–1890).

La vie, ou plutôt la mort de ce chanteur, est liée à notre titre du jour, puisqu’en décembre 1889, Gayarre chanta Los pescadores de perlas malgré une bronchopneumonie (provoquée par l’épidémie de grippe russe qui fit 500 000 morts).

Lors de l’exécution, qui fut aussi la sienne, sa voix se cassa sur une note aigüe et il s’évanouit. Les effets conjugués de la maladie et de la dépression causée par son échec artistique l’emportèrent peu après, le 2 janvier 1890 ; il avait seulement 45 ans. Cette histoire était suffisante pour en faire un mythe. D’ailleurs trois films furent consacrés à sa vie, dont voici un extrait du second, “Gayarre” où Alfredo Kraus interprète le rôle de Gayarre chantant la chanson « je crois entendre encore » tiré des pêcheurs de perles.

Sassone pouvait donc connaître cette œuvre, par les deux premiers films, “El Canto del Ruiseñor” de 1932 et “Gayarre” de 1959 (le troisième, Romanza final est de 1986) ou tout simplement, car bizet fut un compositeur influent et que Les pêcheurs de Perles est son deuxième plus gros succès derrière Carmen.

J’en viens enfin aux versions de Sassone

C’est une version “adaptée” en tango. Je vous laisse juger de la dansabilité. Certains adorent.

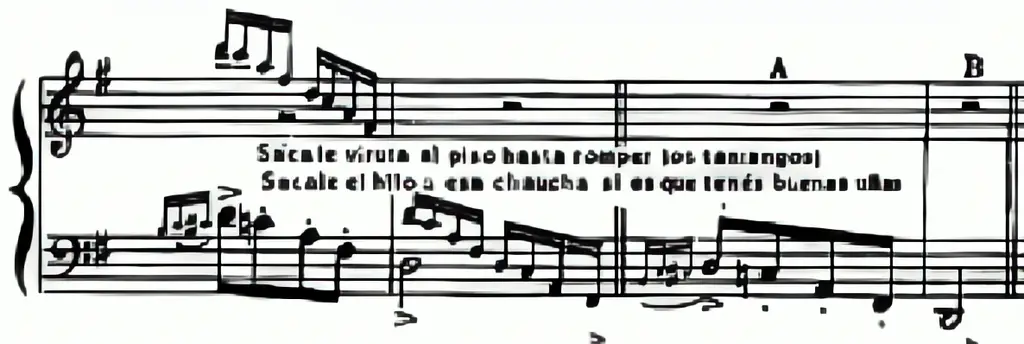

Dès le début la harpe apporte une ambiance particulière, peut-être l’ondoiement des vagues, que ponctue le vibraphone. L’orchestre majestueux accompagné par des basses profondes qui marquent la marche alterne les expressions suaves et d’autres plus autoritaires. On est dans du Sasonne typique de cette période, comme on l’a vu dans d’autres anecdotes, comme dans Félicia du même Sassone. https://dj-byc.com/felicia-1966–03-11-orquesta-florindo-sassone/

La présence d’un rythme relativement régulier, souligné par les bandonéons, peut inspirer certains danseurs de tango. Pour d’autres, cela pourrait trop rappeler le rythme régulier du tango musette et au contraire les gêner.

Cet aspect musette est sans doute le fait d’Othmar Klose et Rudi Luksch qui sont intervenus dans l’orchestration. Luksch était accordéoniste et Klose était un des compositeurs d’Adalbert Lutter (tango allemand).

C’est cependant un titre qui peut intéresser certains danseurs de spectacle par sa variation d’expressivité.

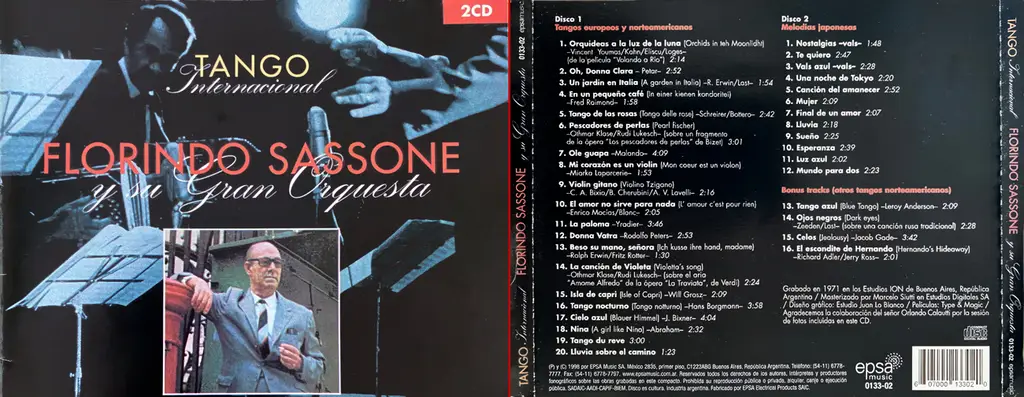

Trois ans plus tard, Sassone enregistre une version assez différente et sans doute encore plus éloignée de la danse. Là encore, elle pourrait trouver des amateurs…

Cette version démarre plus suavement. La harpe est moins expressive et les violons ont pris plus de présence. La contrebasse et le violoncelle sont bien présents et donnent le rythme. Cependant, cette version est peut-être plus lisse et moins expressive. Quitte à proposer une musique originale, je jouerai, plutôt le jeu de la première version, même si elle risque d’inciter certains danseurs à dépasser les limites généralement admises en tango social.

Cette version est souvent datée de 1974, mais l’enregistrement est bien de 1971 et a été réalisé à Buenos Aires, dans les studios ION. Los Estudios ION qui existent toujours ont été des pionniers pour les nouveaux talents et notamment ceux du Rock nacional à partir des années 60. Le fait que Sassone enregistre chez eux pourrait être interprété comme une indication que ce titre et l’évolution de Sassone s’étaient un peu éloigné du tango “traditionnel”, mais tout autant que les maisons d’éditions traditionnelles s’étaient éloignées du tango. Balle au centre.

Le DJ de tango est-il un chercheur de perles ?

Le DJ est au service des danseurs et doit donc leur proposer des musiques qui leur donnent envie de danser. Cependant, il a également la responsabilité de conserver et faire vivre un patrimoine.

Je prendrai la comparaison avec un conservateur de musée d’art pour me faire mieux comprendre.

Le conservateur de musée comme son nom l’indique (au moins en français ou italien et un peu moins en espagnol ou en anglais où il se nomme respectivement curador et curator) est censé conserver les œuvres dont il a la responsabilité. Il les étudie, il les fait restaurer quand elles ont des soucis, il fait des publications et des expositions pour les mettre en valeur. Il enrichit également les collections de son institution par des acquisitions ou la réception de dons.

Son travail consiste principalement à faire connaître le patrimoine et à le faire vivre sans lui porter préjudice en le préservant pour les générations futures.

Le DJ fait de même. Il recherche des œuvres, les restaure (pas toujours avec talent) et les mets en valeur en les faisant écouter dans les milongas.

Parfois, certains décident de jouer avec le patrimoine en passant des disques d’époque. Cela n’a aucun intérêt d’un point de vue de la qualité du son et c’est très risqué pour les disques, notamment les 78 tours qui deviennent rares et qui sont très fragiles. Si on veut vraiment faire du show, il est préférable de faire presser des disques noirs et de les passer à la place des originaux.

Bon, à force d’enfiler les idées comme des perles, j’ai perdu le fil de ma canne à pêcher les nouveautés. Le DJ de tango, comme le conservateur de musée avec ses visiteurs, a le devoir de renouveler l’intérêt des danseurs en leur proposant des choses nouvelles, ou pour le moins méconnues et intéressantes.

Évidemment, cela n’est pas très facile dans la mesure où trouver des titres originaux demande un peu de travail et notamment un goût assez sûr pour définir si une œuvre est bonne pour la danse, et dans quelles conditions.

Enfin, ce n’est pas si difficile si on fait sauter la limite qui est de rester dans le genre tango. C’est la brèche dans laquelle se sont engouffré un très fort pourcentage de DJ, encouragés par des danseurs insuffisamment formés pour se rendre compte de la supercherie.

C’est comme si un conservateur de musée d’art se mettait à afficher uniquement des œuvres sans intention artistique au détriment des œuvres ayant une valeur artistique probante.

Je pense par exemple à ces productions en série que l’on trouve dans les magasins de souvenir du monde entier, ces chromos dégoulinants de couleurs ou ces « statues » en plastique ou résine. Sous prétexte que c’est facile d’abord, on pourrait espérer voir des visiteurs aussi nombreux que sur les stands des bords de plage des stations balnéaires populaires.

Revenons au DJ de tango. Le parallèle est de passer des musiques de variété, des musiques appréciées par le plus grand monde, des produits marketing matraqués par les radios et les télévisions, ou des musiques de film et qui, à force d’êtres omniprésentes, sont donc devenues familières, voire constitutive des goûts des auditeurs.

Je n’écris pas qu’il faut rejeter toutes les musiques, mais qu’avant de les faire entrer dans le répertoire du tango, il faut sérieusement les étudier.

C’est assez facile pour les valses, car le Poum Tchi Tchi du rythme à trois temps avec le premier temps marqué est suffisamment porteur pour ne pas déstabiliser les danseurs. Bien sûr, les puristes seront outrés, mais c’est plus une (op)position de principe qu’une véritable indignation.

Pour les autres rythmes, c’est moins évident. Les zambas ou les boléros dansés en tango, c’est malheureusement trop courant. Pareil pour les chamames, foxtrots et autres rythmes qui sont bougés en forme de milonga. Avec ces exemples, je suis resté dans ce qu’on peut entendre dans certaines milongas habituelles, mais, bien sûr, d’autres vont beaucoup plus loin avec des musiques n’ayant absolument aucun rapport avec l’Amérique du Sud et les rythmes qui y étaient pratiqués.

Pour ma part, je cherche des perles, mais je les cherche dans des enregistrements perdus, oubliés, masqués par des versions plus connues et devenues uniques, car peu de collègues font l’effort de puiser dans des versions moins faciles d’accès.

Vous aurez sans doute remarqué, si vous êtes un fidèle de mes anecdotes de tango, que je propose de nombreuses versions. Souvent avec un petit commentaire qui explique pourquoi je ne passerais pas en milonga cette version, ou au contraire, pourquoi je trouve que c’est injustement laissé de côté.

Le DJ est donc, à sa façon un pêcheur de perles, mais son travail ne vaut que s’il est partagé et respectueux des particularités du tango, cette culture, riche en perles.

Bon, je rentre dans ma coquille pour me protéger des réactions que cette anecdote risque de provoquer…

Ces réactions n’ont pas manqué, quelques réponses ici…

Tango ou pas tango ?

Une réaction de Jean-Philippe Kbcoo m’incite à développer un peu ce point.

“Les pêcheurs de perles” classés en alternatif !!!! Wouhaaa ! Quelle brillantissime audace ! Sur la dansabilité, je le trouve nettement plus interprétable qu’un bon Gardel, pourtant classé dans les tangos purs et durs, non ? En tout cas, merci de cet article à la phylogénétique très inattendue 🙂

Il est souvent assez difficile de faire comprendre ce qui fait la dansabilité d’une musique de tango.

J’ai fait un petit article sur le sujet il y a quelques années : https://dj-byc.com/les-styles-du-tango/

Il est fort possible qu’aujourd’hui, je n’écrirai pas la même chose. Cependant, Gardel n’a jamais été considéré comme étant destiné à la danse. Le tango a divers aspects et là encore, pour simplifier, il y a le tango à écouter et le tango à danser.

Les deux relèvent de la culture Tango, mais si les frontières semblent floues aujourd’hui, elles étaient parfaitement claires à l’époque. C’était inscrit sur les disques…

Gardel, pour y revenir, avait sur ses disques la mention :

“Carlos Gardel con acomp. de guitarras” ou “con la orquesta Canaro”, par exemple.

Les tangos de danse étaient indiqués :

“Orquesta Juan Canaro con Ernesto Famá”

Dans le cas de Gardel, qui ne faisait pas de tangos de danse, on n’a, bien sûr, pas cette mention. Cependant, pour reprendre Famá et Canaro, il y a eu aussi des enregistrements destinés à l’écoute et, dans ce cas, ils étaient notés :

“Ernesto Famá con acomp. de Francisco Canaro”.

Dans le cas des enregistrements de Sassone, ils sont tardifs et ces distinctions n’étaient plus de rigueur.

Toutefois, le fait qu’ils aient été arrangés par des compositeurs de musette ou de tango allemand, Othmar Klose et Rudi Luksch, ce qui est très net dans la version de 1968, fait que ce n’est pas du tango argentin au sens strict, même si le tango musette est l’héritier des bébés tangos laissés par les Argentins comme les Gobi ou les Canaro en France.

Je confirme donc qu’au sens strict, ces enregistrements de Sassone ne relèvent pas du répertoire traditionnel du tango et qu’ils peuvent donc être considérés comme alternatifs, car pas acceptés par les danseurs traditionnels.

Bien sûr, en Europe, où la culture tango a évolué de façon différente, on pourrait placer la limite à un autre endroit. La version de 1968 n’est pas du pur musette et peut donc être plus facilement assimilée. Celle de 1971 cependant, est dans une tout autre dimension et ne présente aucun intérêt pour la danse de tango.

On notera d’ailleurs que, sur le disque de 1971 réédité en CD en 1998, il y a la mention « Tango international » et que les titres sont classés en deux catégories :

« Tangos europeos et norteamericanos » et « Melodias japonesas ».

Cette mention de « Tango international » est à mettre en parallèle avec d’autres disques destinés à un public étranger et étiquetés « Tango for export ». C’est à mon avis un élément qui classe vraiment ce titre hors du champ du tango classique.

Cela ne signifie pas que c’est de la mauvaise musique ou que l’on ne peut pas la danser. Certains sont capables de danser sur n’importe quoi, mais cette musique ne porte pas cette danse si particulière qu’est le tango argentin.

Cela n’empêche pas de la passer en milonga, en connaissance de cause et, car cela fait plaisir à certains danseurs. Il ne faut jamais dire jamais…

Une suggestion d’une collègue, Roselyne Deberdt

Merci à Roselyne pour cette proposition qui permet de mettre en avant une autre version française.

Sur la face B du disque, La berceuse de Jocelyn. Jocelyn est un opéra du compositeur français Benjamin Godard, créé en 1888 avec un livret d’Armand Sylvestre et Victor Capoul. Il est inspiré du roman en vers éponyme de Lamartine. Cependant, même si la voix de Tino est merveilleuse, ce thème n’a pas sa place en milonga, malgré ses airs de de “Petit Papa Noël”…

N’oublions pas que Tino Rossi a chanté plusieurs tangos, dont le plus beau tango du monde, mais aussi :

- C’est à Capri

- C’était un musicien

- Écris-Moi

- Le tango bleu

- Le tango des jours heureux

- Tango de Marilou

Et le merveilleux, Vous, qu’avez-vous fait de mon amour ?, que je rajoute pour le plaisir ici :

Le Bagdad était à Paris au 168, rue du Faubourg Saint-Honoré. Miguel Orlando était un bandonéoniste argentin, importé par Francisco Canaro à Paris et grand-oncle de notre ami DJ de Buenos Aires, Mario Orlando… Le monde est petit, non ?