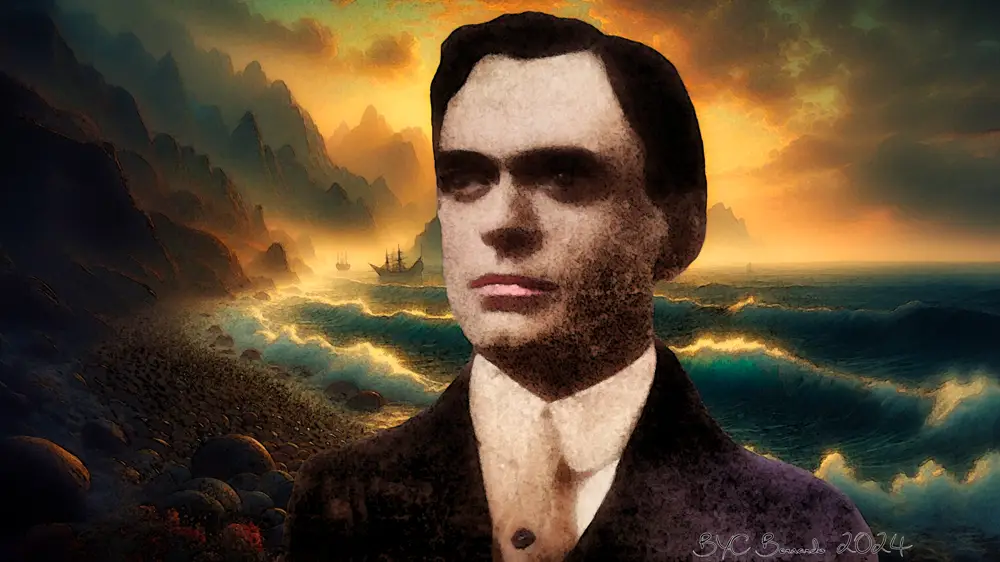

Ángel Gregorio Villoldo Letra : Carlos Pesce ; A. Timarni (Antonio Polito)

Au début des années 2000, dans une milonga en France où j’étais danseur, l’organisateur est venu me dire qu’il ne fallait pas frapper du pied, que ça ne se faisait pas en tango. Il ne savait sans doute pas qu’il reproduisait l’interdiction de Anselmo Tarana, un siècle plus tôt. Je vais donc vous raconter l’histoire frappante de El esquinazo.

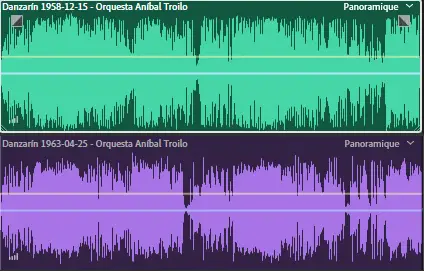

Extrait musical

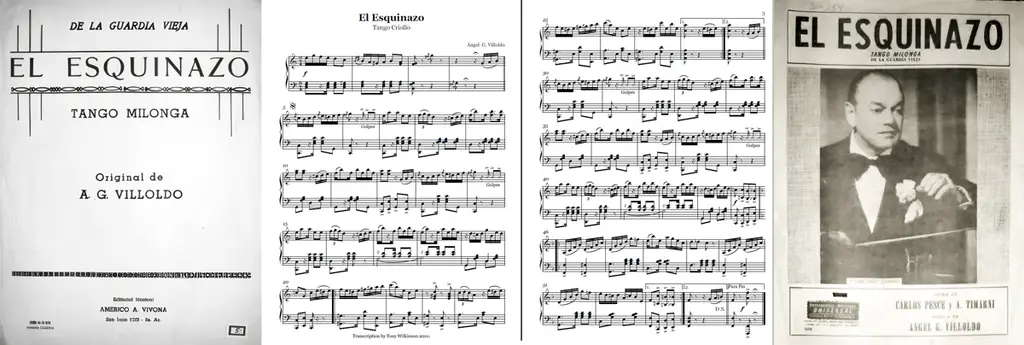

Vous aurez remarqué, dès le début, l’incitation à frapper du pied. On retrouve cette invitation sur les partitions par la mention golpes (coups).

El Esquinazo, un succès à tout rompre (partie 1) anatomie du pousse-au-crime

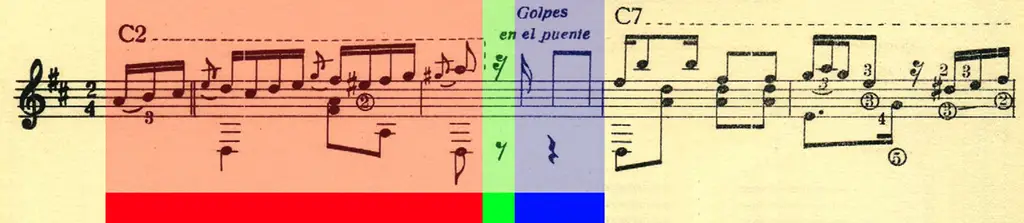

La zone en rouge, ici au début de la partition, est la montée chromatique en triolets de double-croche et en double-croche. C’est donc un passage vif, d’autant plus que l’on remarque des appoggiatures brèves.Ce sont ces petites notes barrées qui indiquent que l’on doit (peut) jouer une note supplémentaire, une fraction de temps avant, voire en même temps que la note qu’elle complète. Ces appoggiatures augmentent donc le nombre de notes et par conséquent l’impression de vitesse.

Après cette montée rapide, on s’attend à une suite, mais Villoldo nous offre une surprise, un silence (la zone verte), marqué ici par un quart de soupir pour la ligne mélodique supérieure et un demi-soupir suivi d’un soupir pour l’accompagnement.

La zone bleue comporte des signes de percussion et le texte indique Golpes en el puente (coup dans le pont). Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un pont au sens commun, mais de la transition entre deux parties d’une musique. Ici, il est donc constitué seulement de coups, coups que faisaient les musiciens avec les talons et que bientôt le public imita de diverses manières.

Mariano Mores copiera cette structure pour son célèbre « Taquito militar ».

Voici la version enregistrée en 1997 par Mariano Mores de Taquito militar. Cette version commence par le fameux motif suivi de coups.

Cette version à l’orgue Hammond est un peu particulière, mais vous pourrez entendre toutes les versions classiques dans l’article dédié à Taquito militar.

El Esquinazo, un succès à tout rompre (partie 2) les paroles

Ángel Villoldo a composé ce tango avec des paroles. Même si Villoldo était lui-même chanteur, c’est à Pepita Avellaneda (Josefa Calatti) que revint l’honneur de les inaugurer. Malheureusement, ces paroles originales semblent perdues, tout comme celles de El entrerriano qu’il avait « écrites » pour la même Pepita.

J’émets l’hypothèse que les célèbres coups donnés au plancher au départ par les musiciens devaient avoir une explication dans les paroles. El esquinazo, c’est prendre la tangente dans une relation amoureuse, s’enfuir, ne plus répondre aux tendresses, prendre ses distances, poser un lapin (ne pas venir à un rendez-vous). On peut donc supposer que les premières paroles devaient exprimer d’une façon imagée cette fuite, ou la façon dont elle était ressentie par le partenaire.

J’ai indiqué « écrites » au sujet des paroles, mais à l’époque, les paroles et même la musique n’étaient pas toujours écrites. Elles sont donc probablement restées orales et retrouver un témoin de l’époque est désormais impossible.

Cependant, notre tango du jour nous apporte un éclairage intéressant sur l’histoire, grâce aux quelques mots que lâche Canaro après les séries de coups. En effet, dans sa version, il est plutôt question de quelqu’un qui frappe à la porte pour ne pas dormir dehors sous la pluie…

Je serai assez tenté d’y voir un reflet des paroles originales qui justifieraient bien plus les coups que les paroles de Pesce et Timarni. Le désamour (esquinazo) pourrait expliquer qu’une porte reste fermée, l’occupant restant sourd aux supplications de lui (dans le Canaro) ou d’elle (dans le cas de Pepita Avellaneda).

Paroles dites par Canaro dans sa version de 1951

Canaro intervient quatre fois durant le thème pour donner des phrases, un peu énigmatiques, mais que j’aime à imaginer, tirées ou inspirées des paroles originales de Villoldo.

- Frappe, qu’ils viennent t’ouvrir.

- Suis là, puisque tu l’as

- Ils fêtent l’esquinazo

- Ouvre que je suis en train de me mouiller. Ne me fais pas dormir dehors

Ces paroles de Canaro, sont-elles inspirées directement de celles de Villoldo ? En l’absence des paroles originales, on ne le saura pas, alors, passons aux paroles postérieures, qui n’ont sans doute pas la « saveur » de celles de la première version.

Paroles

Nada me importa de tu amor, golpeá nomás…

el corazón me dijo,

que tu amor (cariño) fue una falsía,

aunque juraste y juraste que eras mía.

No llames más, no insistas más, yo te daré…

el libro del recuerdo,

para que guardes las flores del olvido

porque vos lo has querido

el esquinazo yo te doy.Fue por tu culpa que he tomado otro camino

Ángel Gregorio Villoldo Letra: Carlos Pesce; A. Timarni (Antonio Polito)

sin tino… Vida mía.

Jamás pensé que llegaría este momento

que siento,

la más terrible realidad…

Tu ingratitud me ha hecho sufrir un desencanto

si tanto… te quería.

Mas no te creas que por esto guardo encono

Perdono

tu más injusta falsedad.

Traduction libre et indications

Je me fiche de ton amour, une tocade, rien de plus (golpear, c’est donner un coup, mais aussi droguer, intoxiquer. Certains y voient la justification des coups frappés par les musiciens, mais il me semble que c’est un peu léger et que les paroles initiales devaient être plus convaincantes et certainement moins acceptables par un public de plus en plus raffiné. C’est peut-être aussi une simple évocation des coups frappés à la porte de la version chantée par Canaro, ce qui pourrait renforcer l’hypothèse que Canaro chante des bribes des paroles d’origine)…

Mon cœur me disait que ton amour était un mensonge, bien que tu aies juré et juré que tu étais à moi.

N’appelle plus, (le tango s’est modernisé. Si à l’origine, l’impétrant venait frapper à la porte, maintenant, il utilise le téléphone…) n’insiste plus, je te donnerai… le livre de souvenirs, pour que tu gardes les fleurs de l’oubli parce que toi tu l’as, l’esquinazo (difficile de trouver un équivalent. C’est l’abandon, la non-réponse aux sentiments, la fuite, le lapin dans le cas d’un rendez-vous…) que je te donne.

C’est ta faute si j’ai pris un autre chemin sans but… (tino, peut signifier l’habileté à toucher la cible)

Ma vie.

Je n’ai jamais pensé que ce moment, dont je ressens la terrible réalité, arriverait…

Ton ingratitude m’a fait subir un désamour si toutefois… Je t’aimais.

Mais, ne crois pas que, pour cette raison, je conserve de l’amertume. Je pardonne ton mensonge le plus injuste.

El Esquinazo, un succès à tout rompre (partie 3) le succès du pousse-au-crime.

Nous avons vu dans la première partie comment était préparé le frappement du talon. Dans la seconde et avec les paroles, nous avons essayé de trouver un sens à ces frappés, à ces taquitos qui à défaut d’être militaires, sont bien tentants à imiter, comme nous l’allons voir.

Le premier témoignage sur la reproduction des coups par le public est celui de Pintin Castellanos qui raconte dans Entre cortes y quebradas, candombes, milongas y tangos en su historia y comentarios. Montevideo, 1948 la fureur autour de El esquinazo.

La composition de Villoldo a été un triomphe […]. L’accueil du public fut tel que, soir après soir, il grandissait et le rythme diabolique du tango susmentionné commença à rendre peu à peu tout le monde fou.

Tout d’abord, et avec une certaine prudence, les clients ont accompagné la musique de « El Esquinazo » en tapant légèrement avec leurs mains sur les tables.

Mais les jours passaient et l’engouement pour le tango diabolique ne cessait de croître.

Les clients du Café Tarana (voir l’article sur En Lo de Laura où je donne des précisions sur Lo de Hansen/Café Tarana) ne se contentaient plus d’accompagner avec le talon et leurs mains. Les coups, en gardant le rythme, augmentèrent peu à peu et furent rejoints par des tasses, des verres, des chaises, etc.

Mais cela ne s’est pas arrêté là […] Et il arriva une nuit, une nuit fatale, où se produisit ce que le propriétaire de l’établissement florissant ressentait depuis des jours. À l’annonce de l’exécution du tango déjà consacré de Villoldo, une certaine nervosité était perceptible dans le public nombreux […] l’orchestre a commencé la cadence de « El Esquinazo » et tous les assistants ont continué à suivre le rythme avec tout ce qu’ils avaient sous la main : chaises, tables, verres, bouteilles, talons, etc. […]. Patiemment, le propriétaire (Anselmo R. Tarana) a attendu la fin du tango du démon, mais le dernier accord a reçu une standing ovation de la part du public. La répétition ne se fit pas attendre ; et c’est ainsi qu’il a été exécuté un, deux, trois, cinq, sept… Finalement, de nombreuses fois et à chaque interprétation, une salve d’applaudissements ; et d’autres choses cassées […] Cette nuit inoubliable a coûté au propriétaire plusieurs centaines de pesos, irrécouvrables. Mais le problème le plus grave […] n’était pas ce qui s’était passé, mais ce qui allait continuer à se produire dans les nuits suivantes.

Après mûre réflexion, le malheureux « Paganini » des « assiettes brisées » prit une résolution héroïque. Le lendemain, les clients du café Tarana ont eu la désagréable surprise de lire une pancarte qui, près de l’orchestre, disait : « Est strictement interdite l’exécution du tango el esquinazo ; La prudence est de mise à cet égard. »

Ce tango fut donc interdit dans cet établissement, mais bien sûr, il a continué sa carrière, comme le prouve le témoignage suivant.

Témoignage de Francisco García Jiménez, vers 1921

La orquesta arrancó con el tango El esquinazo, de Villoldo, que tiene en su desarrollo esos golpes regulados que los bailarines de antes marcaban a tacón limpio. En este caso, el conjunto de La Paloma hacía lo mismo en el piso del palquito, con tal fuerza, que las viejas tablas dejaban caer una nube de tierra sobre la máquina del café express, la caja registradora y el patrón. Este echaba denuestos; los de arriba seguían muy serios su tango ; y los parroquianos del cafetín se regocijaban.

Témoignage de Francisco García Jiménez

Traduction libre du témoignage de Francisco García Jiménez

L’orchestre a commencé avec le tango El esquinazo, de Villoldo, qui a dans son développement ces rythmes réglés que les danseurs d’antan marquaient d’un talon clair.

Dans ce cas, le conjunto La Paloma a fait de même sur le sol de la tribune des musiciens, avec une telle force que les vieilles planches ont laissé tomber un nuage de saleté sur la machine à expresso, la caisse enregistreuse et le patron. Il leur fit des reproches ; Ceux d’en haut suivaient leur tango très sérieusement, et les clients du café se réjouissaient.

On constate qu’en 1921, l’usage de frapper du pied chez les danseurs était moindre, voire absent. Cet argument peut venir du fait que l’interdit de Tarana a été efficace sur les danseurs, mais j’imagine tout autant que les paroles et l’interprétation originelle étaient plus propices à ces débordements.

L’idée des coups frappés à une porte, comme les coups du destin dans la 5e symphonie de Ludwig Van Beethoven, ou ceux de la statue du commandeur dans Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, me plaît bien…

Autres versions

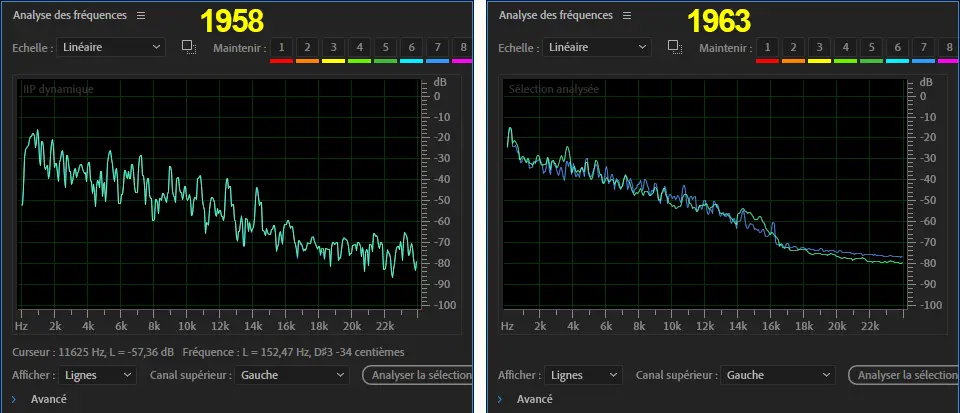

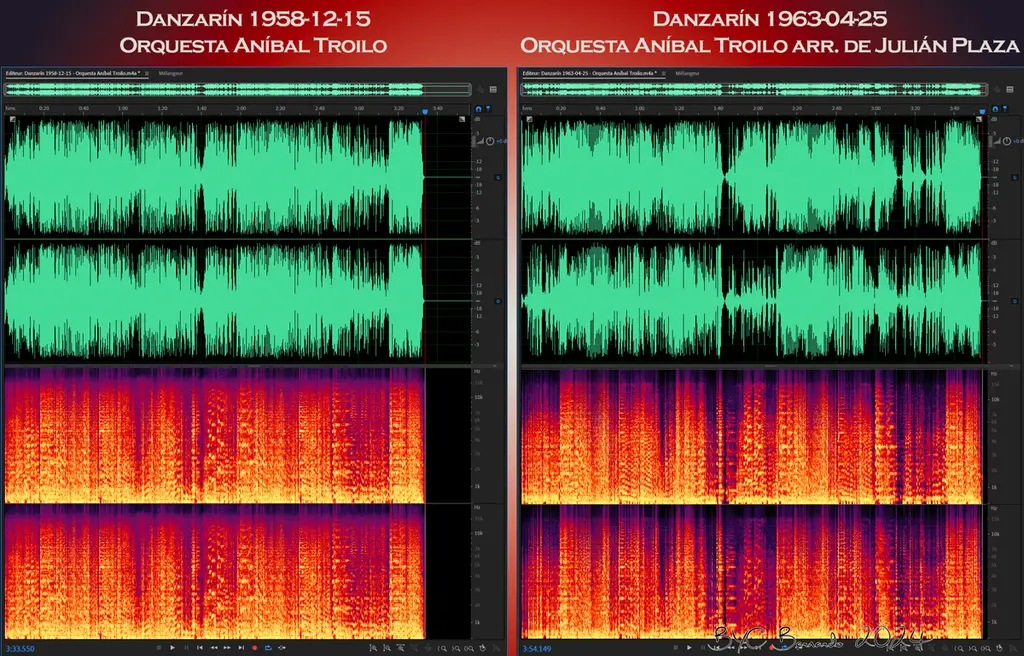

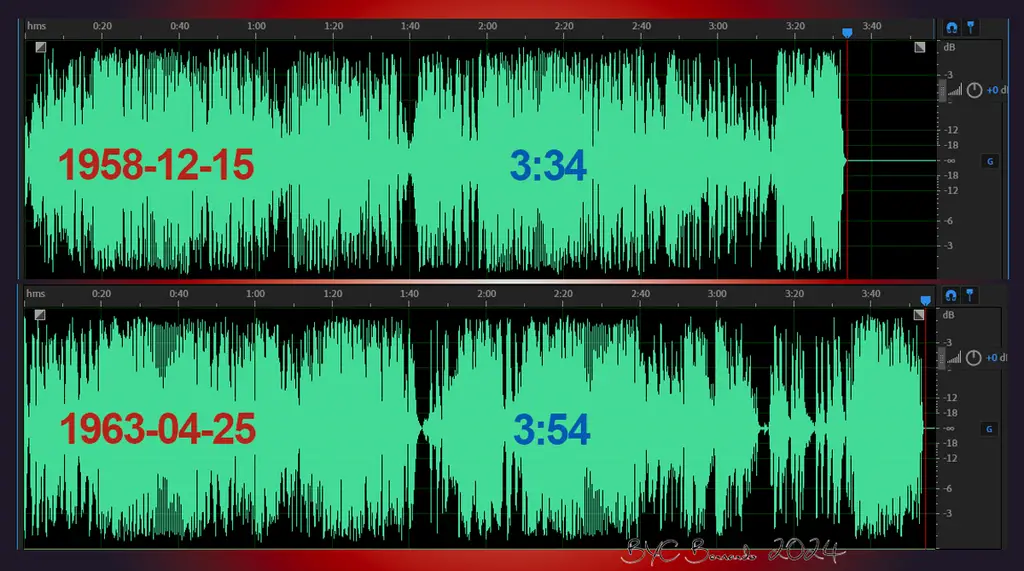

Cette version ancienne est plutôt un tango qu’une milonga, comme il le deviendra par la suite. On entend les coups frappés et la mandoline. On note un petit ralentissement avant les frappés, ralentissement que l’on retrouvera amplifié dans la version de 1961 de Canaro.

Encore une version ancienne, enregistrée à Berlin (Allemagne) en 1913, preuve que le tango était dès cette époque totalement international. Les frappés sont remplacés par de frêles percussions, mais on notera le gong au début…

Est-il nécessaire de présenter la version de D’Arienzo, probablement pas, car vous l’avez déjà entendu des milliers de fois. Tout l’orchestre se tait pour laisser entendre les frappés. Même Biagi renonce à ses habituelles fioritures au moment des coups. En résumé, c’est une exécution parfaite et une des milongas les plus réjouissantes du répertoire. On notera les courts passages de violons en legato qui contrastent avec le staccato général de tous les instruments.

Roberto Firpo au piano démarre la montée chromatique une octave plus grave, mais reprend ensuite sur l’octave commune. Cela crée une petite impression de surprise chez les danseurs qui connaissent. La suite est joueuse, avec peut être un petit manque de clarté qui pourra décontenancer les danseurs débutants, mais de toute façon, cette version est assez difficile à danser, mais elle ravira les bons danseurs, car elle est probablement la plus joueuse.

C’est notre tango du jour. Francisco Canaro nous donne sans doute des clefs dans les quelques paroles qu’il dit. Cette version est de vitesse modérée, entre canyengue et milonga. Elle sera plus adaptée aux danseurs modestes.

Avec clarinette et guitare en vedette, cette version est très dynamique et sympathique. Ce n’est bien sûr pas le top pour la danse, mais on a d’autres versions pour cela…

Une version en chanson qui perd le caractère joueur de la milonga, même si quelques coups de claves rappellent les frappés fameux. En revanche, cette chanson nous présente les paroles de Carlos Pesce et A. Timarni. J’aime beaucoup, même si ce n’est pas à proposer aux danseurs.

El esquinazo 1961-12-01 — Orquesta Francisco Canaro (en vivo al Teatro Koma de Tokyo, Japón). Cette version très joueuse commence par la célèbre invite à frapper du pied, répétée trois fois. Les deux premières sont très lentes et la troisième fois, la pause est beaucoup plus longue, ce qui provoque un effet irrésistible. C’est un exemple, bien que tardif de comment les orchestres jouaient avec les danseurs, jeux que nous avons perdus à cause des versions figées par le disque. Bien sûr, il s’agit ici d’un concert, mais un DJ taquin pourrait proposer cette version à danser, notamment à cause des pauses et de l’accélération finale qui peuvent surprendre (aussi dans le bon sens du terme), les danseurs.

Une version à la limite de l’excès de vitesse, même sur autoroute. Je trouve cela très sympa, mais j’y réfléchirai à deux fois avant de diffuser en milonga…

Je pense que vous avez repéré Juan Cambareri, ce bandonéoniste virtuose qui après une carrière dans différents orchestres s’est mis « à son compte » avec un orchestre, dans les années 50 et un peu plus tard (1968) dans un cuarteto composé de :

Juan Rizzo au piano, Juan Gandolfo et Felipe Escomabache aux violons et Juan Cambareri au bandonéon. Cet enregistrement date de cette période. Comme à son habitude, il imprime une cadence d’enfer que les doigts virtuoses des quatre musiciens peuvent jouer, mais qui posera des problèmes à un grand nombre de danseurs.

Le début semble s’inspirer de la version de Canaro au Japon en 1961, mais la suite vous détrompera bien vite. C’est clairement une version de concert qui a bien sa place dans un fauteuil d’orchestre, mais qui vous donnera des sueurs froides sur la piste de danse.

La version proposée par le trio Di Matteo ne rassurera pas les danseurs, mais c’est plaisant à écouter. À réserver donc pour le salon, au coin du feu (j’écris depuis Buenos Aires et ici, c’est l’hiver et cette année, il est particulièrement froid…).

Une assez belle version, orchestrale. Pour la milonga, on peut éventuellement lui reprocher un peu de mordant en comparaison de la version de D’Arienzo. On notera également que quelques frappés sont joués au piano et non en percussion.

Comme toujours, cet orchestre sympathique se propose de retrouver les sensations du début du vingtième siècle. Outre le tuba qui donne le nom à l’orchestre et la basse de la musique, on notera les beaux contrepoints de la flûte et du bandonéon qui discutent ensemble et en même temps comme savent si bien le faire les Argentins…

Une introduction presque comme une musique de la renaissance, puis la contrebasse lance la montée chromatique, des coups donnés et la musique est lancée. Elle se déroule ensuite de façon sympathique, mais pas assez structurée pour la danse. Une accélération, puis un ralentissement et l’estribillo est chanté en guise de conclusion.

Une version légère et rapide pour terminer tranquillement cette anecdote du jour.

À demain, les amis !