Quand on est habitué à passer d’une installation à l’autre, on sait prévoir la diversité des connectiques qui pourraient être nécessaires.

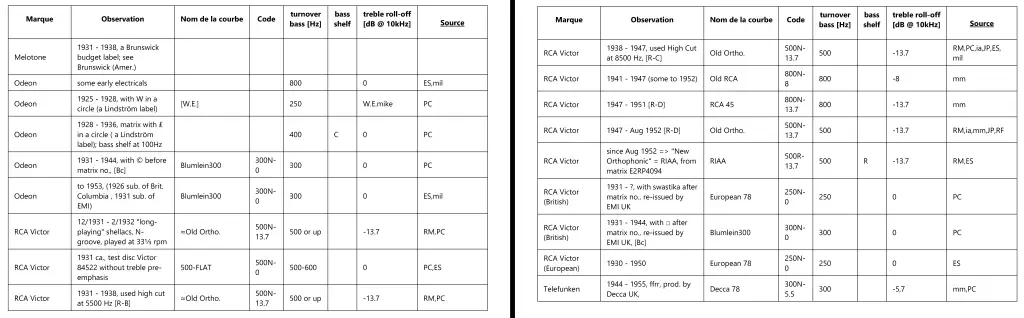

Je dédie cet article à un stagiaire DJ qui, cette semaine, a attiré mon attention sur ce point qui peut être difficile pour les débutants.

Vous trouverez en fin d’article une « trousse de base » afin de trouver facilement les éléments évoqués dans cet article.

Préparer sa prestation à l’avance

Quand on nous confie la sonorisation d’une milonga, il est important de s’assurer que l’on aura sur place tout ce dont on aura besoin. C’est notamment le cas pour les déplacements en avion où les bagages sont souvent limités.

Dans ce cas, il convient d’apporter ce qui est nécessaire, sans trop de superflu et donc de savoir ce qui est sur place pour ne pas se retrouver coincé.

Pour cette raison, les DJ qui ont des besoins particuliers envoient leur fiche technique. Vous trouverez une des miennes ici.

Attention, ce n’est pas parce que vous avez envoyé une fiche technique que vous allez avoir ce que vous avez demandé. Trop peu d’organisateurs transmettent au régisseur ou au sonorisateur cette fiche technique alors qu’ils le font toujours pour les orchestres. Il faut reconnaître à leur décharge que, dans le domaine du tango, la plupart des DJ se contentent d’un câble avec un mini-jack à brancher sur leur ordinateur.

Heureusement, d’autres organisateurs sont plus sérieux et prennent réellement en compte les fiches techniques et, avec quelques allers-retours entre l’organisation (si possible, le sonorisateur ou le régisseur) et le DJ, on arrive à vérifier que tout sera OK.

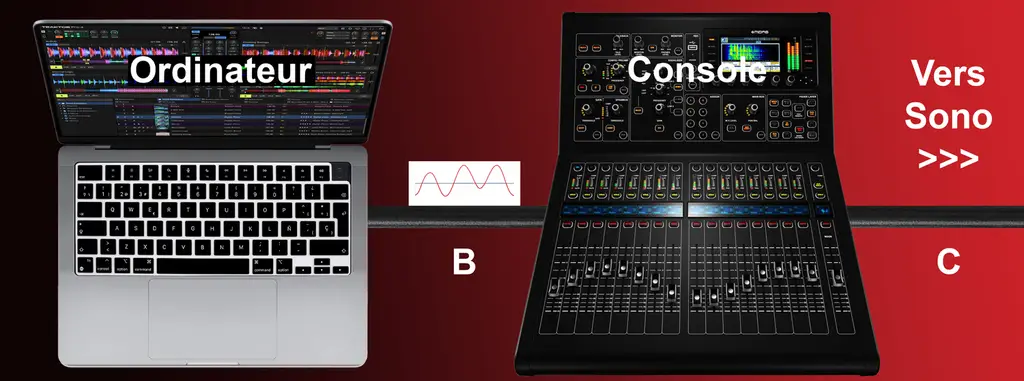

Branchement de l’ordinateur (ou autre) au système de sonorisation

Si vous demandez quelque chose, il faut que ce soit justifié et que vous en ayez réellement besoin. Il vous faut donc acquérir quelques notions pour définir vos besoins.

Jack 3,5 mm

Le système le plus simple et qu’utilisent la majorité des DJ de tango consiste à raccorder l’ordinateur à la console ou aux enceintes amplifiées à l’aide d’un câble muni d’un jack 3,5 mm que l’on branche directement dans la prise casque de l’ordinateur.

Cette liaison présente toutefois trois principaux inconvénients.

- Ce connecteur stéréo est sujet aux faux contacts, surtout pour une utilisation intense.

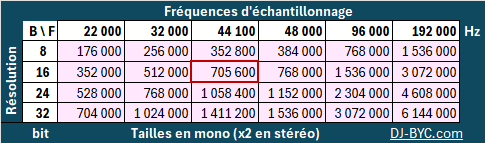

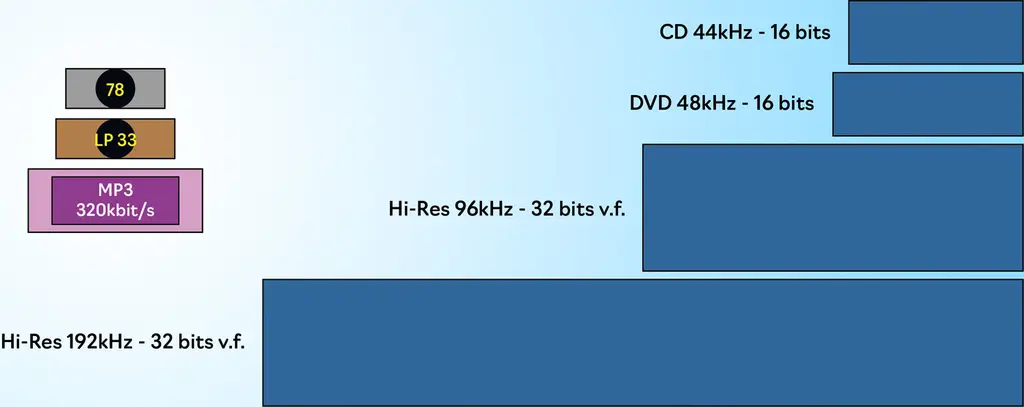

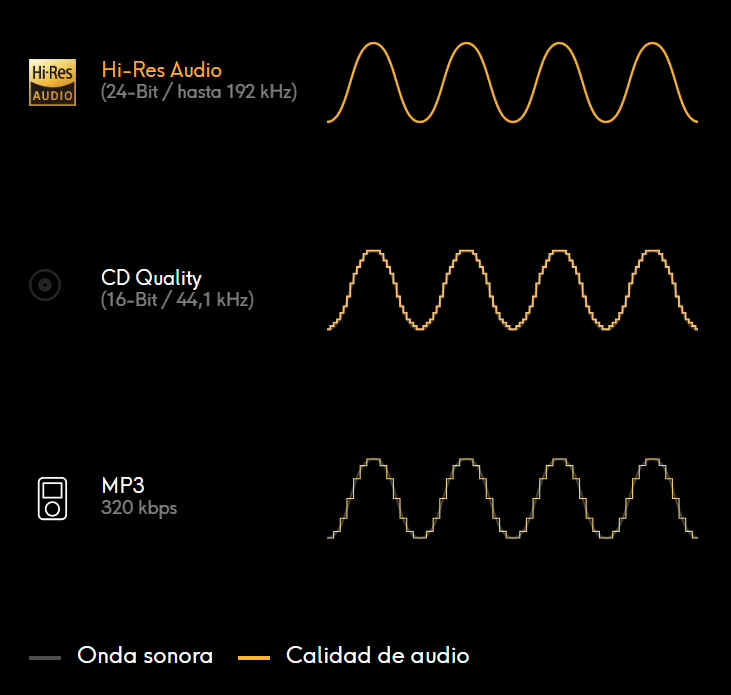

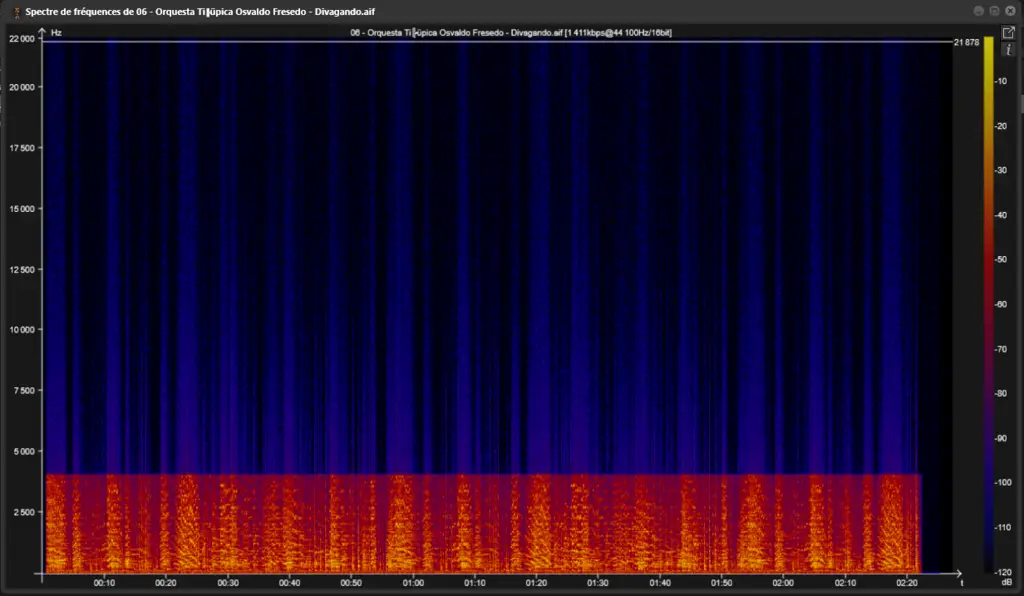

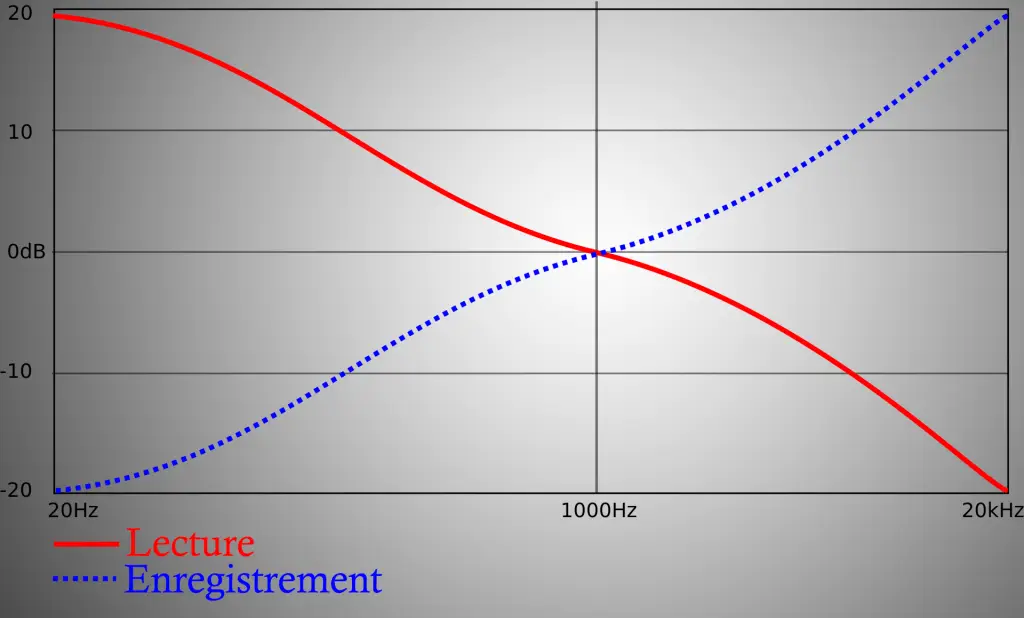

- La qualité sonore est celle du convertisseur numérique vers analogique (DAC) inclus dans l’ordinateur, ce dernier étant souvent de qualité moyenne, on risque une perte de qualité par rapport à l’utilisation d’un DAC (carte son) externe.

- L’inconvénient majeur à mon sens est que, si on branche la connexion à la sono à la prise casque, on n’a plus de prise pour le casque, ce qui interdit la préécoute.

Les principaux avantages en sont cependant :

- Il suffit de brancher le jack 3.5 fourni par l’organisateur pour être prêt. C’est donc un système bien adapté aux débutants.

- La grande majorité des organisateurs fournissent ce câble aux DJ de tango. Le DJ peut donc se contenter de venir avec son ordinateur. Il n’aura qu’à le brancher sur le secteur et sur ce jack pour être prêt…

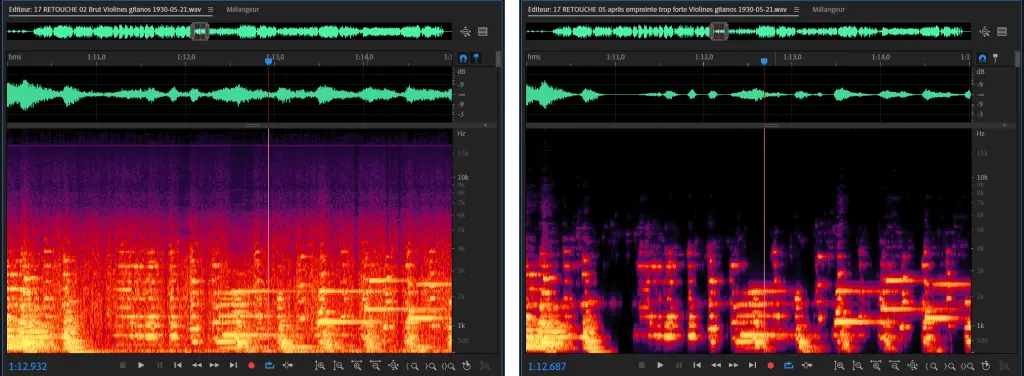

Utilisation d’un DAC (Carte son, placa de sonido)

Comme nous l’avons vu, le branchement sur la prise casque rend impossible la préécoute au casque. Il est donc intéressant de rajouter une sortie à son ordinateur, car ainsi, on peut avoir deux sorties, une vers le casque et l’autre vers le système de sonorisation.

Il existe plusieurs systèmes de connexion, mais le plus courant est une connexion USB. Nous verrons uniquement ce type de connexion dans la mesure où ceux qui utilisent des systèmes professionnels n’ont pas besoin de lire mon article…

Les différents types de câbles

Un DJ prudent s’arrange pour avoir de quoi brancher son équipement sur les différents systèmes existants.

Câble avec connecteur Jack 3.5 entre l’ordinateur et la console

Ce câble est généralement fourni par l’organisateur. Il dispose d’un côté du jack 3.5 et de l’autre des connecteurs adaptés à l’équipement de l’organisateur :

Nous avons vu que ce câble n’est pas optimal, mais, comme il est souvent fourni par les organisateurs et que, parfois, le système de sonorisation ne permet pas de brancher un autre type de câble (prises de connexion sous clef ou trop éloignées, connecteurs exotiques…), il est intéressant d’avoir un adaptateur jack 3.5 femelle permettant de brancher une carte son sur ce câble.

Les connecteurs des DAC et des consoles

Ces matériels utilisent trois types de connecteurs. Attention, ils sont généralement en double liaison mono. C’est-à-dire qu’il faut un câble pour le canal gauche et un pour le canal droit.

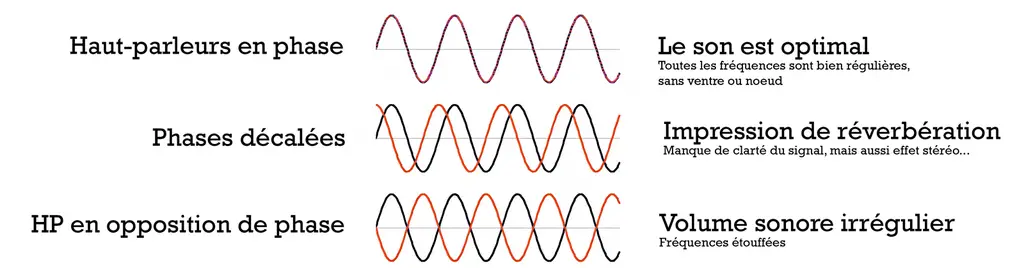

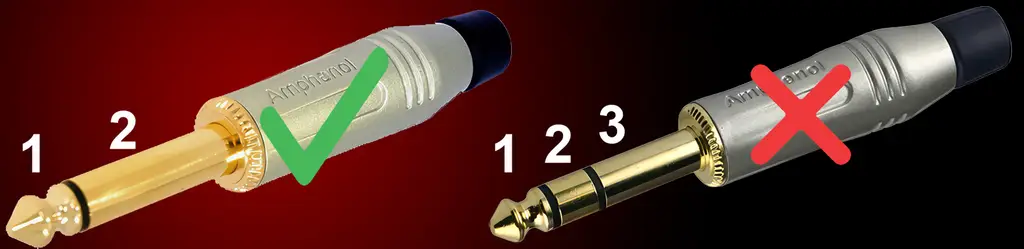

Pour les câbles munis de Jacks, il convient d’éviter les câbles stéréo. Ils sont destinés à la stéréo et pour assurer des liaisons symétriques. Les liaisons symétriques permettent d’augmenter la longueur de câble en réduisant les interférences. Pour relier la carte son à la console, comme les distances sont faibles, il n’y a pas besoin de liaison symétrique. Prenez des câbles « mono » qui assureront un meilleur contact puisque le DAC sera en double mono. Un connecteur stéréo pourrait avoir son contact à un emplacement inadéquat, même si, en général, ce n’est pas le cas.

Les connecteurs Jack 3.5

On oublie les connecteurs 3.5, sauf pour des petits DAC de secours qui se glissent facilement dans la pochette de l’ordinateur ou du casque. Ils sont pratiques à relier au fameux câble de base des organisateurs.

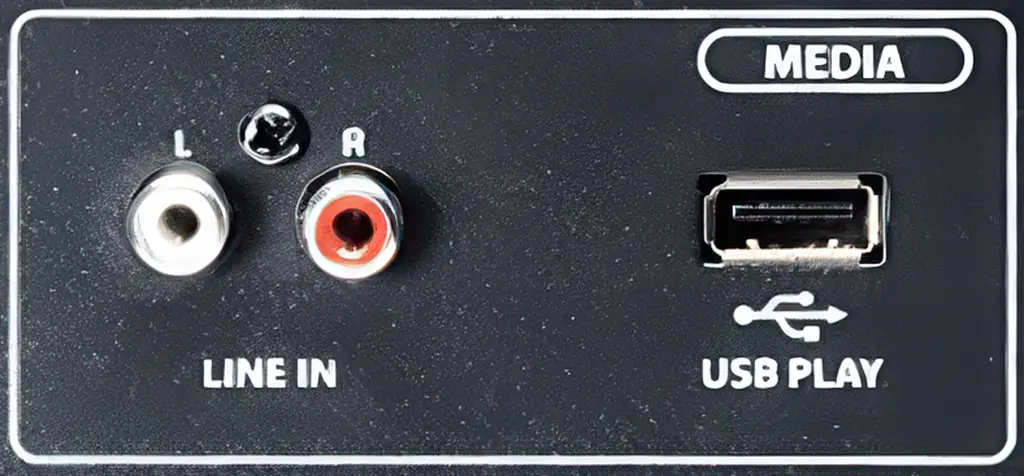

Les connecteurs RCA Cinch

Le connecteur RCA (Cinch) est surtout utilisé sur les systèmes « amateur » ou haute-fidélité. Sa connexion n’est pas très fiable, mais ces câbles sont très courants. Quelques cartes sons utilisent ce type de connecteur, comme la Z1 de Native Instruments.

Les connecteurs Jack 6.35

Presque deux fois plus gros que les jacks 3.5, les jacks 6.35 offrent un meilleur contact. Ils sont rapides à connecter et sont très courants pour les matériels professionnels. C’est le connecteur à privilégier pour le DAC, car il a peu de faux contacts et tient bien.

On fera attention, comme précisé ci-dessus, de bien prendre des jacks mono et pas stéréo ou symétriques.

Les connecteurs XLR

Ces connecteurs ont la plupart du temps 3 voies. Sachez cependant qu’il en existe à 4 et 5 voies et que vous ne devez pas vous munir de ces connecteurs que l’on ne trouve pas sur les consoles de mixage.

Les câbles XLR peuvent être utilisés en mono, stéréo ou en liaison symétrique.

Où brancher les connecteurs ?

Vous avez les bons connecteurs, ceux pour la sortie de votre DAC à une extrémité des deux câbles et de l’autre, les connecteurs à brancher sur la console de l’organisateur, ou sur ses amplis ou enceintes amplifiées.

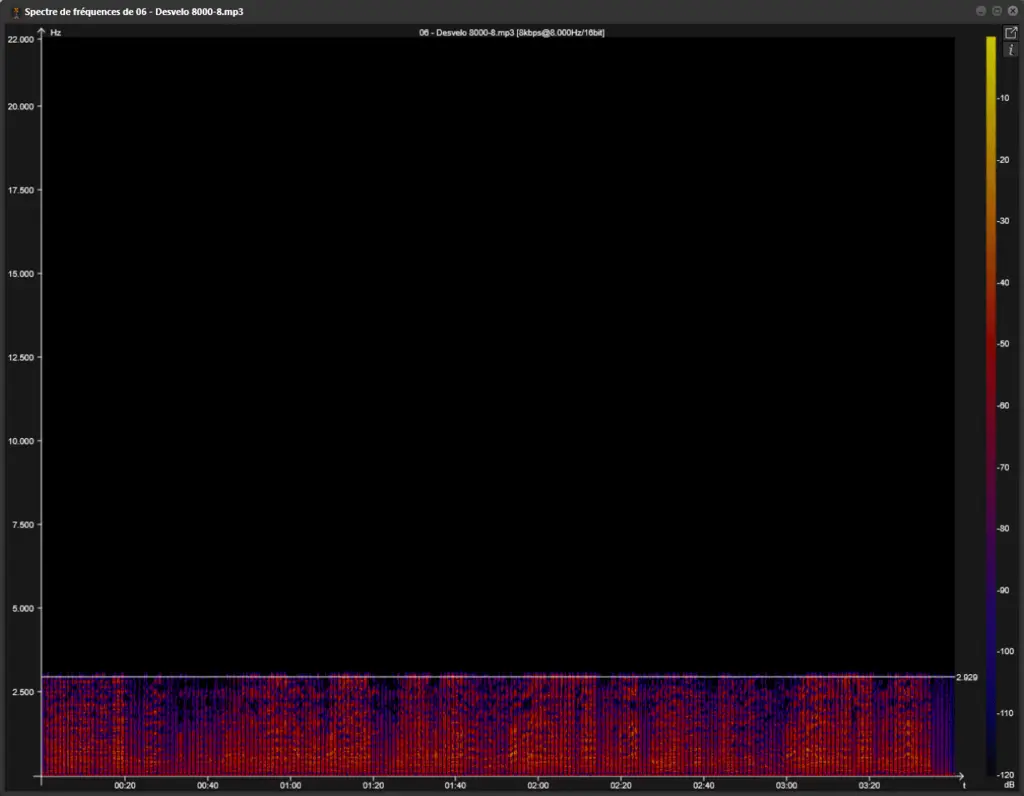

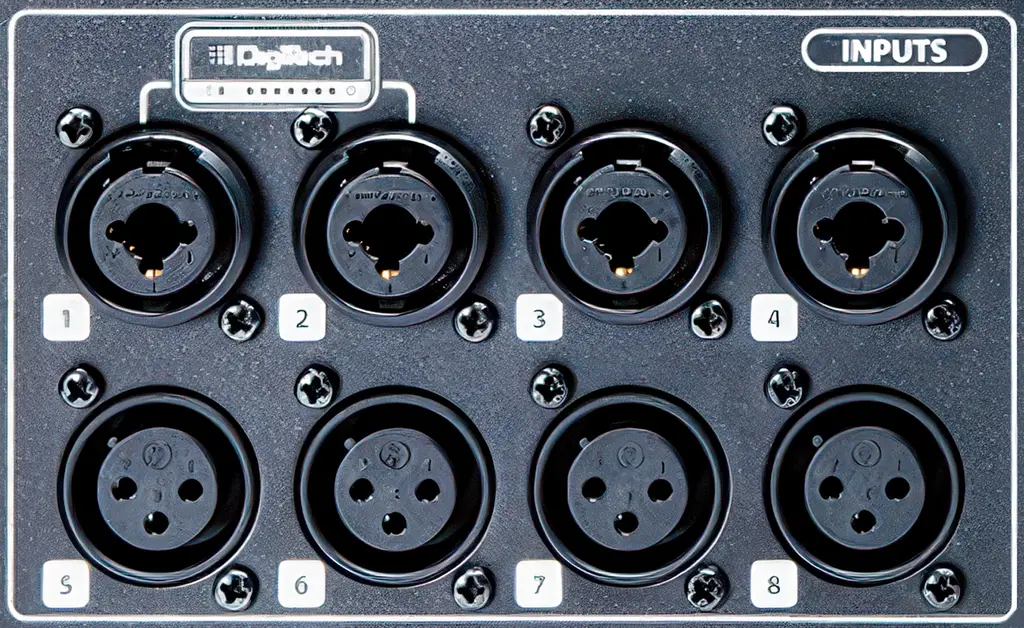

Vos câbles se terminent par des fiches mâles. Il vous faut donc trouver, sur la console, des prises femelles. Sur un matériel professionnel, vous aurez des connecteurs XLR et/ou Jack. Vous remarquerez, sur la photographie précédente, que sur la première ligne (prises 1 à 4), la prise XLR a un gros trou central. C’est qu’elle autorise, soit une prise XLR, soit une prise Jack 6.35.

Se brancher sur une console et identifier les zones utiles

Les consoles peuvent intimider certains DJ au point qu’une DJ dans un grand festival avait fait enlever tous les boutons de la console pour éviter d’y toucher…

Voici un exemple, sur une petite console analogique, Yamaha.

Voici les parties utiles, par ordre d’utilisation…

Entrées mono ou stéréo

Sur cette console, on peut choisir de se connecter aux prises 1 à 4, mais il faudra utiliser deux tranches pour la stéréo (même si les tangos sont en mono, on utilise généralement un équipement stéréo ou double mono). Le seul inconvénient est qu’il faut effectuer les réglages sur les deux tranches (gain, égaliseur, volume). On réservera donc ces tranches plutôt aux microphones, sauf si les tranches stéréo manquent de réglage, ce qui n’est pas le cas pour les tranches 5/6 et 7/8 de cette console. Sur ces tranches, vous pouvez brancher des jacks ou des prises XLR. Attention, pour avoir de la stéréo avec un câble XLR, il faut deux entrées arrivant à cette sortie XLR. Par exemple, avec un câble disposant de deux Jacks 6.35 mono d’un côté et d’une prise XLR à l’autre extrémité. Ce connecteur a trois points et peut donc passer un signal stéréo.

Les prises suivantes (9 à 12) sont également stéréo, cependant, vous remarquerez qu’elles comportent moins de réglages (absence de gain et de réglage des médiums). Les connecteurs sont des jacks 6.35, des prises RCA et, pour la tranche 11–12, l’USB. L’USB permet d’utiliser cette console comme une carte son en branchant directement l’ordinateur à la console en USB.

Utiliser les tranches 9 à 12 et le DAC incorporé des tranches 11–12 est intéressant. On peut juste regretter l’absence de réglage du gain et des médiums. Certaines consoles n’ont pas cette limitation et l’utilisation d’une entrée stéréo sera confortable en permettant de régler les deux voies en même temps.

On notera que sur les consoles professionnelles, il est possible de grouper deux voies, voire plus en créant des groupes. Cela permet d’avoir les réglages qui se dupliquent sur d’autres tranches. Par exemple, si les potentiomètres sont motorisés et couplés, lorsque l’on déplace un des curseurs, l’autre se déplace en même temps.

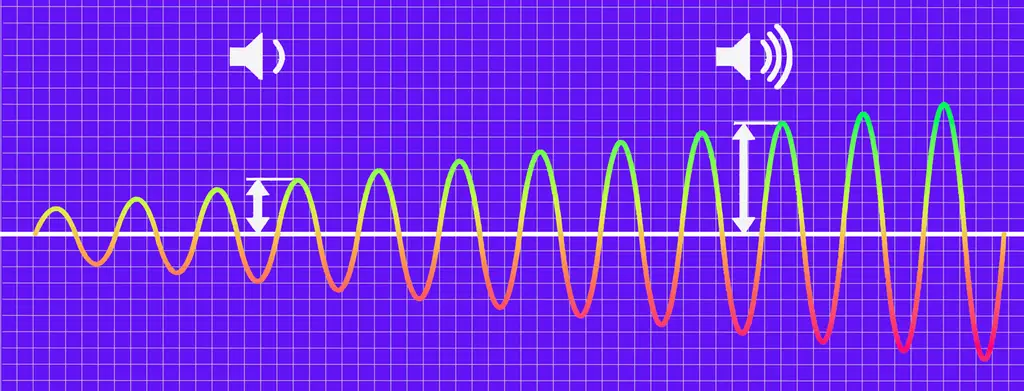

Gain d’entrée

Le potentiomètre de réglage du gain permet d’ajuster le volume d’entrée. On contrôlera avec les vu-mètres, que le signal ne va jamais dans le rouge pour éviter un son distordu. Au-dessus du potentiomètre des tranches comportant un bouton de gain, il y a aussi un voyant (LED) Peak (pointe). Si ce voyant s’allume, c’est que le signal est trop fort. Il faudra alors baisser le potentiomètre de Gain ou baisser le volume de sortie de l’ordinateur et/ou du DAC.

En général, on règle le gain relativement haut en réglant de façon que, durant les fortissimos, la diode rouge soit à la limite de s’allumer. Cela permet d’avoir de la réserve pour les autres réglages en aval.

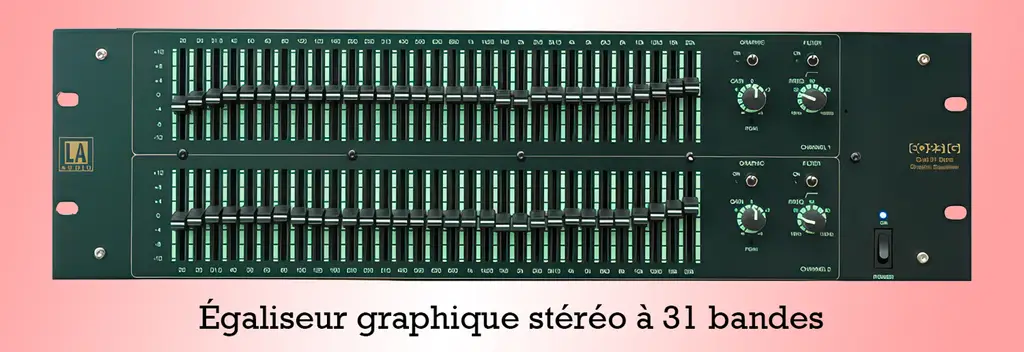

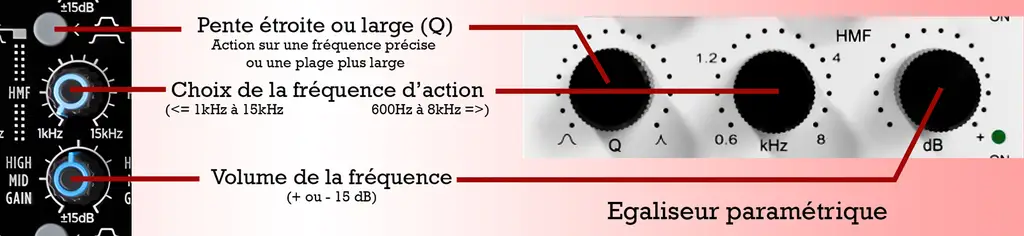

Égaliseurs

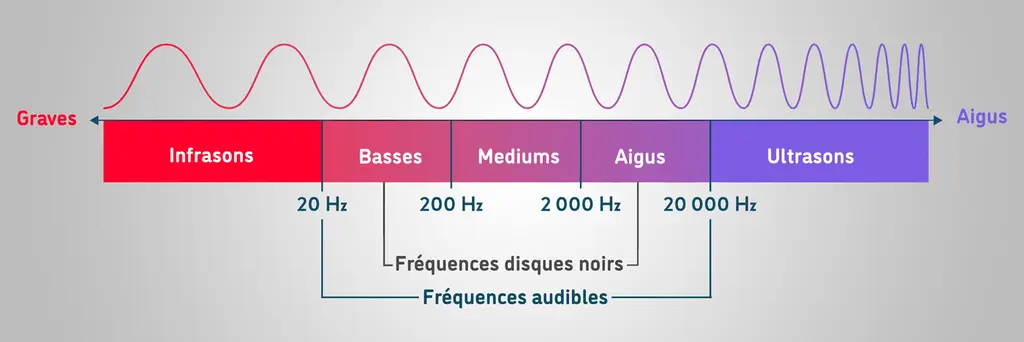

Sur cette console d’entrée de gamme, il n’y a que 3 fréquences de réglage (basses, médiums et aigus). Les interventions seront donc sommaires, mais suffisantes dans la plupart des situations usuelles. En revanche, pas possible de retoucher une fréquence précise. Pour cela, il faudra, a minima, un égaliseur semi-paramétrique ou mieux, paramétrique.

En début de milonga, tous les curseurs doivent en position neutre.

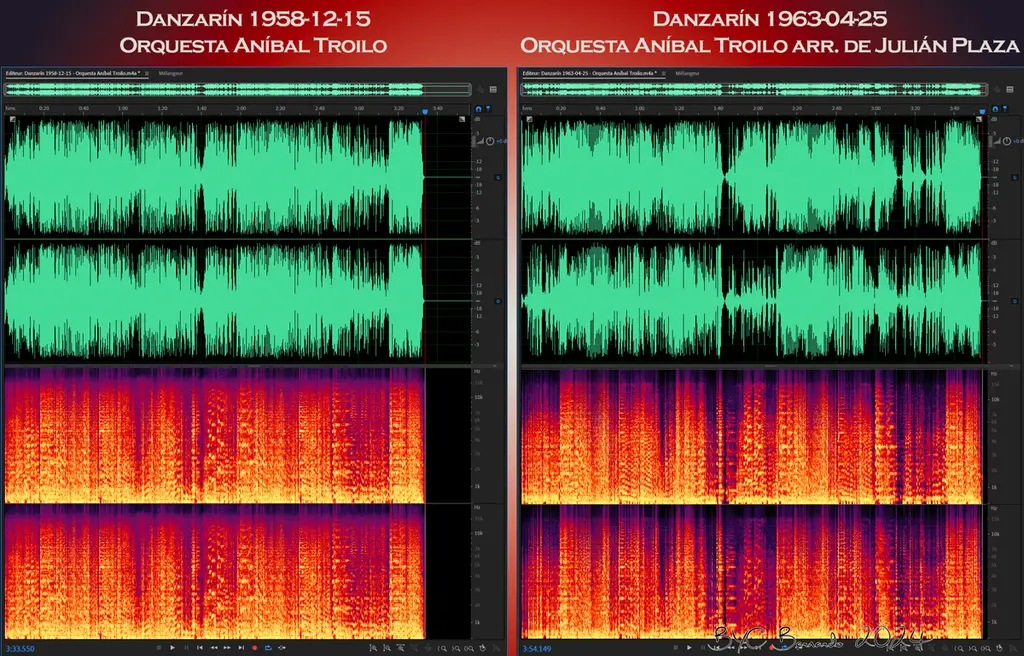

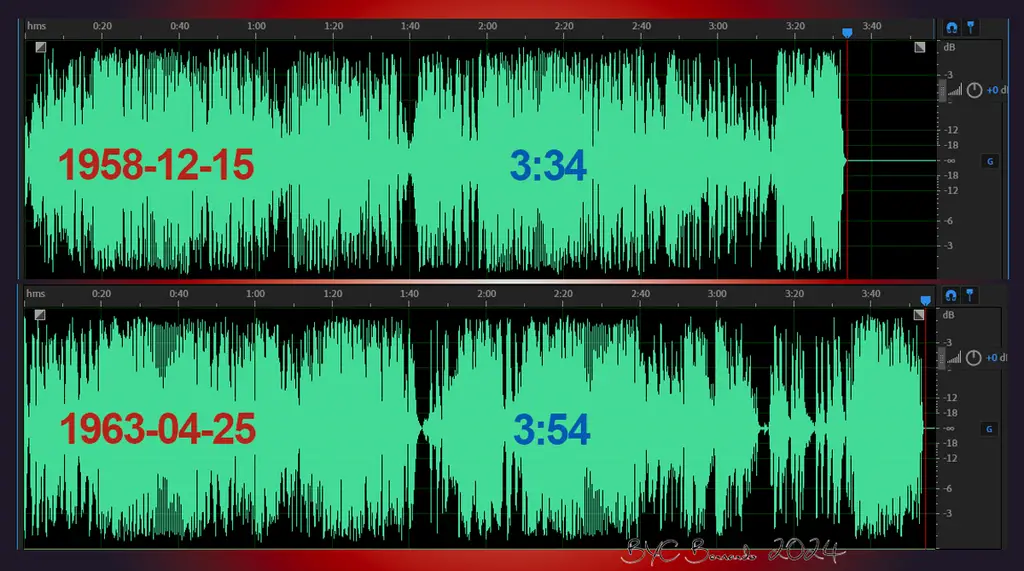

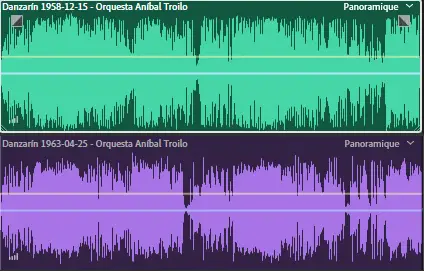

Panoramique

Le panoramique permet de positionner la tranche dans l’horizon gauche à droite. Si vous utilisez des tranches mono (1 à 4, par exemple), vous pouvez mettre les canaux impairs à gauche et les canaux pairs à droite. Attention, comme vous musicalisez une milonga, il faut prendre plusieurs points en compte.

- La plupart des tangos sont en mono. Le signal sera donc le même dans les deux canaux.

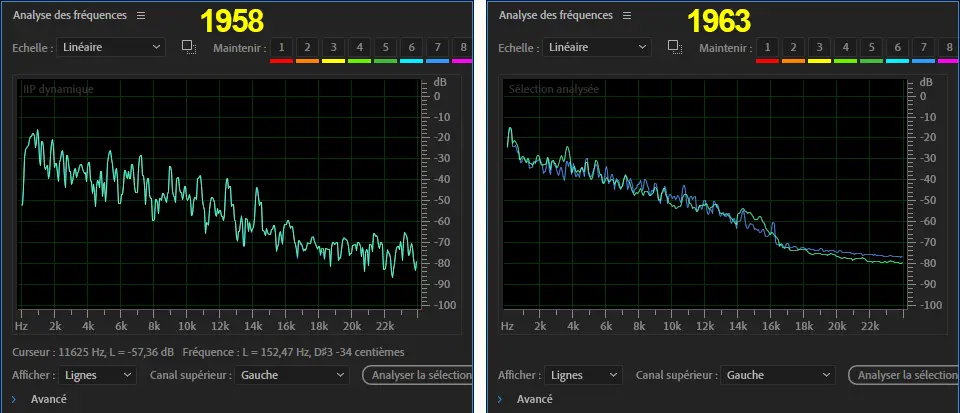

- Les danseurs se déplacent sur la piste et donc par rapport aux enceintes. Si vous utilisez un morceau au stéréo très marqué, les danseurs auront une musique différente selon leur position dans la salle. C’est notamment le cas pour des musiques des années 50 et 60 où l’effet stéréo était souvent exagéré. Les danseurs entendent majoritairement le son de l’enceinte la plus proche. Si c’est une enceinte de gauche, il entendra, par exemple, la main gauche du piano et la contrebasse et s’il se déplace vers une enceinte de droite, il aura les parties aiguës du piano et les violons (en fait, chaque prise de son a ses particularités et l’ingénieur du son peut avoir réparti les instruments et leur tessiture à sa guise).

- Les cortinas sont diffusées quand les danseurs arrêtent de danser. On peut donc rétablir un effet stéréo plus marqué, surtout si la cortina a des effets stéréo très marqués (Money de Pink Floyd, par exemple).

- Dans la pratique, pour ne pas être sans arrêt en train de changer les réglages, on peut placer le réglage panoramique au milieu, ou légèrement à gauche pour le canal gauche et légèrement à droite pour le canal de droite.

- Si on utilise les tranches stéréo, on parle plutôt de balance, car il s’agit d’équilibrer les deux canaux et pas d’augmenter ou rétrécir leur champ stéréophonique.

Potentiomètres

Les potentiomètres de chaque tranche permettent d’en régler le volume. Dans la pratique, on n’y touche pas une fois que les réglages sont faits, sauf si on souhaite, par exemple, baisser le volume pour faire une annonce ou pendant la cortina. En général, on laisse un peu de marge en positionnant les potentiomètres à 3/4 environ. Cela permet de rajouter rapidement un peu de volume, sans toucher au gain qui est en principe réglé à la limite supérieure permettant d’être en dessous du seuil de distorsion.

Volume master

Ce potentiomètre permet de régler le volume du mix. C’est lui qui définit le niveau de sortie. Il agit sur toutes les voies. Cela permet de préserver l’équilibre du mixage.

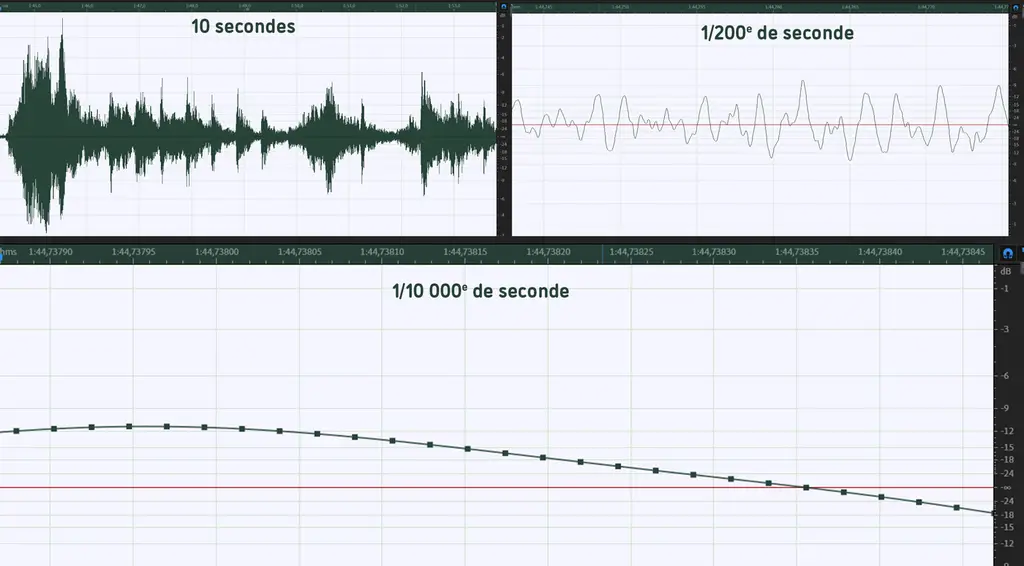

Vu-mètres

Les vu-mètres permettent de contrôler le volume. En mode PFL (avant les réglages), ils permettent de régler précisément le gain. En mode AFL (après les réglages), ils permettent de vérifier que le niveau de sortie et les éventuels traitements sont corrects.

Dans la pratique, on reste dans le vert. De petits passages en jaune (orange) sont tolérables, mais un abus de la zone rouge se paye par une distorsion supérieure, voire par une détérioration de l’amplificateur ou des haut-parleurs.

Les sorties

Le signal sort enfin de la console de mixage pour être envoyé aux amplificateurs ou aux enceintes amplifiées (enceintes contenant leur propre amplificateur). Sur cette console, la sortie peut être en XLR ou Jack 6.35.

Les autres éléments

Les parties grisées sont moins utiles à un DJ de tango. Elles permettent d’appliquer des effets, d’ajouter un processeur de son dans le signal, fantaisies qui sont peu courantes en tango. Dans ce guide pour débutant, il me semble qu’on peut les laisser sous silence. Veillez cependant à mettre à zéro les potentiomètres d’effet pour éviter une montée du bruit de fond ou d’avoir un effet indésirable.

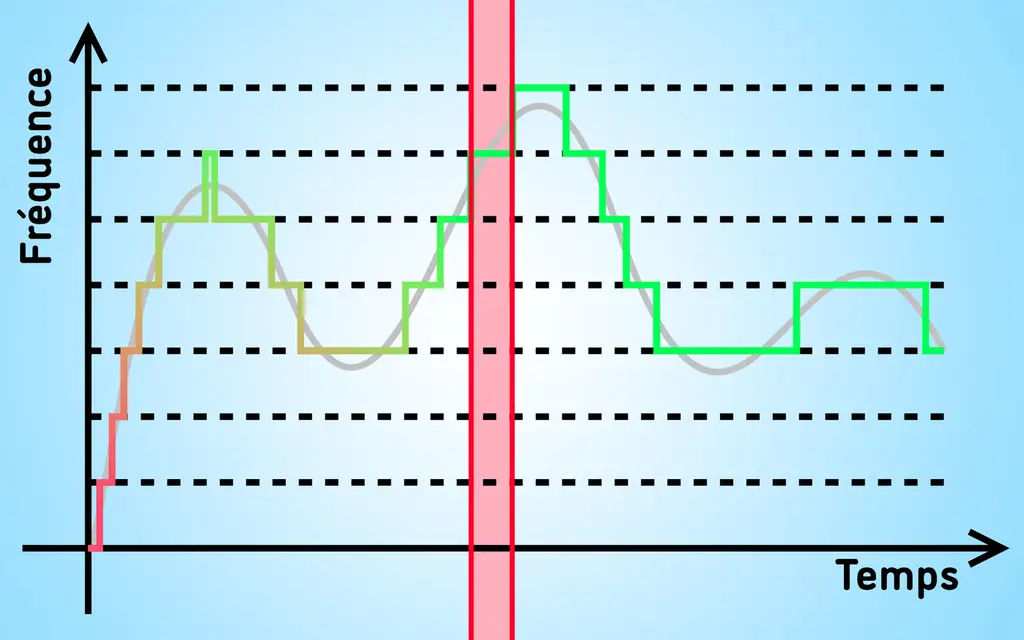

On remarquera aussi des potentiomètres jaunes sur les voies 1 à 4, ils permettent d’ajuster la compression du signal, c’est-à-dire d’écraser la dynamique pour que les passages pianos soient plus forts et que les passages fortissimos ne soient pas trop forts. Une musique compressée a un volume moyen plus élevé et peut être plus fatigante à l’écoute.

Les fantômes prennent le micro

À droite des compresseurs, on remarque la présence d’une alimentation Phantom 48 Volts (parfois 24 Volts). Elle sert à alimenter les microphones électrostatiques qui ont besoin d’une source de courant. En général, vous vous en passerez et vous devrez laisser l’alimentation Phantom éteinte, sauf si vous avez ce type de microphones, ce que je vous déconseille si c’est pour faire vos annonces. Un bon microphone dynamique est largement préférable (type Shure SM58).

Au sujet du microphone, il peut être pratique d’avoir un microphone avec un interrupteur pour éviter d’avoir à appuyer sur le bouton « Mute » de la console. Dans le cadre du microphone Shure SM58, il faut prendre la version « Se ». Attention, sur certains matériels, la manipulation de cet interrupteur introduit un bruit lors de l’activation ou de la désactivation. C’est la première raison pour laquelle les sonorisateurs professionnels préfèrent les microphones sans interrupteur, la seconde est pour éviter que l’artiste coupe son micro et donne des sueurs froides au sonorisateur…

Se brancher sur un boîtier de direct

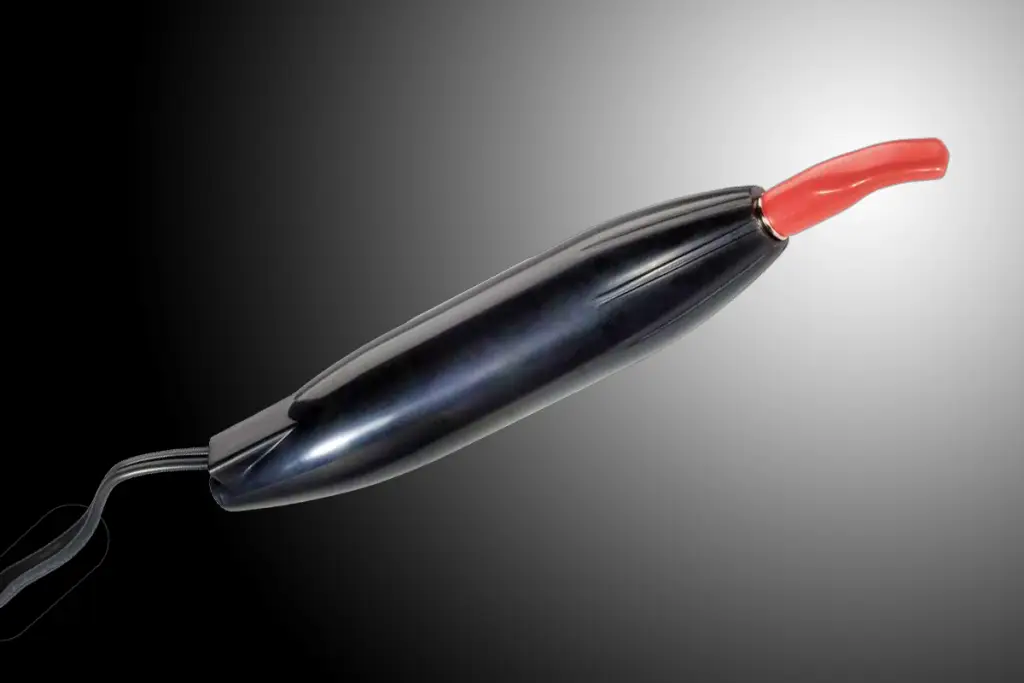

Tous les sonorisateurs ne laissent pas l’accès à la console au DJ. Il leur propose un câble arrivant à proximité, ou plus souvent, un boîtier de direct.

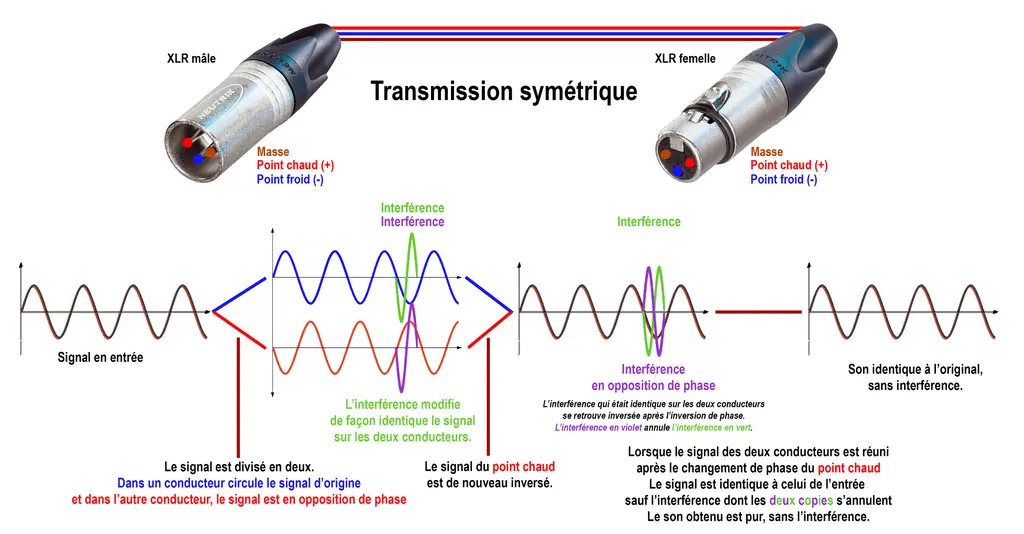

Ce boîtier permet de connecter une source, généralement en XLR ou Jack 6.35. La sortie de ce boîtier est une liaison symétrique (XLR) qui permet d’avoir de grandes longueurs de câble en évitant les parasites.

ATTENTION, ce type de boîtier de direct n’a qu’une voie. Il en faut donc deux pour transmettre un signal stéréo.

Une autre façon de gérer les branchements, notamment, quand il y a aussi un orchestre, est de mettre en place une « pieuvre ».

Les câbles des instrumentistes et du DJ sont branchés sur le boîtier. Le signal est transmis en symétrique jusqu’à la console. Là, chaque prise XLR est connectée à la tranche correspondante.

On remarquera 4 prises SLX (mâles sur le boîtier et femelles au bout des câbles de la pieuvre. Ces 4 liaisons sont destinées aux retours qui sont des haut-parleurs posés sur la scène et qui permettent aux musiciens de s’entendre jouer.

Ces pieuvres sont très utiles pour éviter l’encombrement de la scène et pour éviter d’avoir de nombreux câbles qui courent de la scène jusqu’à l’emplacement du sonorisateur.

Démarrer la sonorisation avant la milonga

Si vous vous branchez sur une installation gérée par un sonorisateur, demandez-lui l’autorisation de vous brancher. Il veillera à « muter » (rendre silencieuses) vos tranches pour éviter d’envoyer dans les enceintes les clacs de vos branchements et mises en route.

Si vous gérez vous-même la mise en marche, commencez par connecter votre carte son sur l’ordinateur (câble USB) et la carte son à la console (câble XLR ou Jack 6.35). Allumez votre ordinateur. Cela fera démarrer votre carte son. Allumez ensuite la console, puis enfin l’ampli ou les enceintes amplifiées.

Réglage du volume

- Régler le volume de sortie du logiciel de l’ordinateur a un niveau plutôt faible. C’est inutile avec un logiciel DJ, mais utile pour ceux qui musicalisent avec des logiciels comme iTunes.

- Régler le niveau d’entrée de la carte son à un niveau moyen.

- Régler le niveau de sortie de la carte son à un niveau moyen à faible.

- Ajustez le gain sur la console à un niveau moyen à faible.

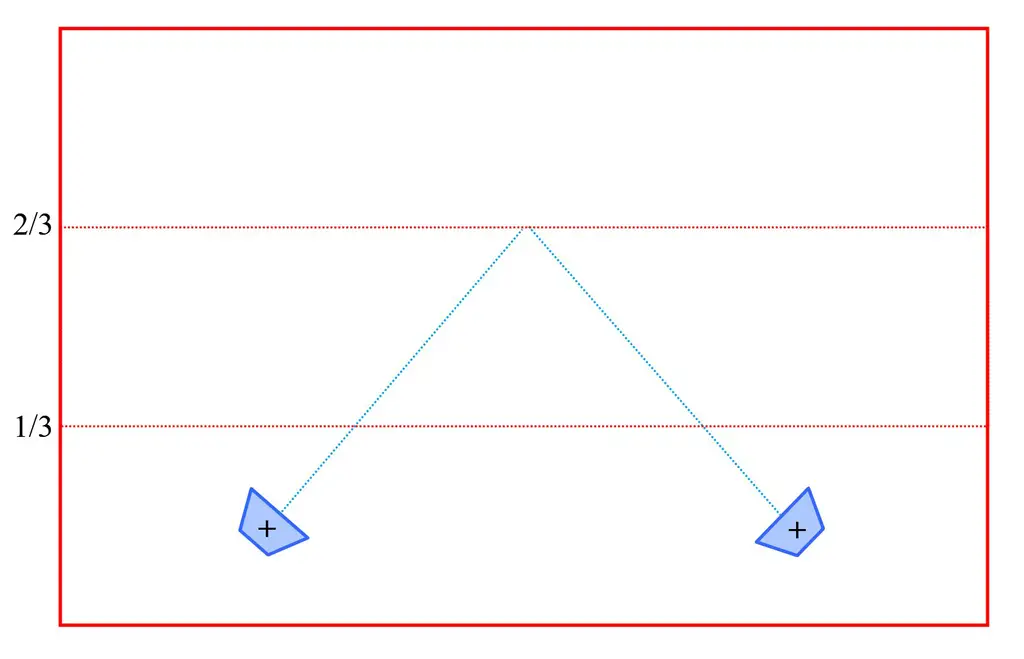

- Positionner le curseur des potentiomètres des voies DJ à environ ¾ de la course.

- Positionnez le curseur de volume général (Main) de la console à un niveau moyen.

- Réglez l’amplificateur (ou les enceintes amplifiées), à un niveau plutôt faible (1/4 de la puissance, par exemple).

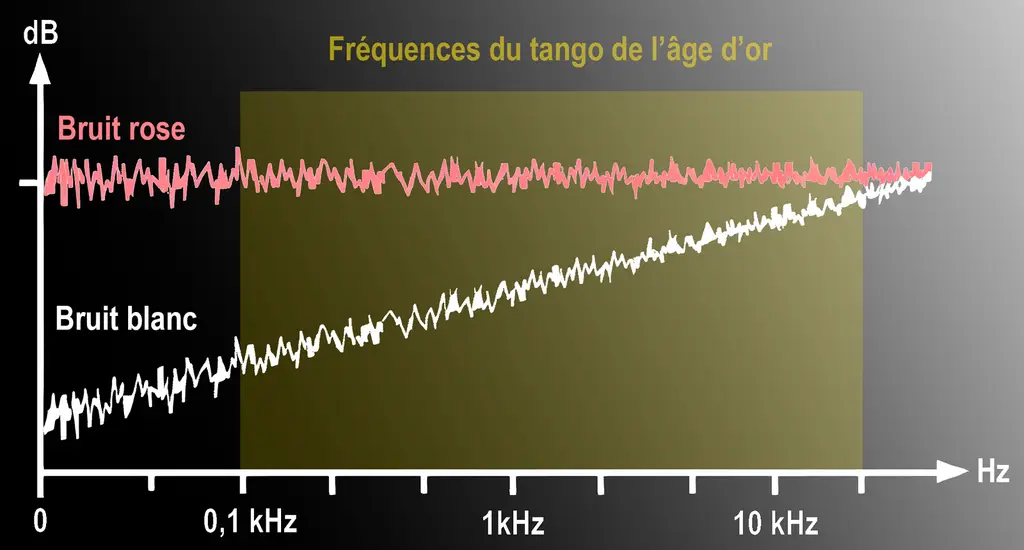

- Envoyez une musique bien représentative et d’un volume soutenu depuis votre logiciel DJ. Idéalement, vous pouvez envoyer un bruit rose, mais c’est pénible pour les oreilles s’il y a des personnes déjà présentes dans la salle.

- Vérifiez que le signal est reçu par la carte son en observant ses vu-mètres.

- Réglez le volume de l’entrée DJ sur la carte son. Ses vu-mètres ne doivent pas aller dans le rouge.

- Vous devriez entendre le son dans les enceintes (normalement à un niveau très faible).

- Le volume de sortie de la carte son peut être ajusté, mais gardez un peu de marge pour pouvoir monter le volume depuis la carte son si un des titres a un niveau plus faible. Si votre carte son ne dispose pas de réglage de volume, les étapes 10 à 12 n’existent pas.

- Sur la console, réglez le niveau de gain de façon en faisant en sorte que la diode « Peak » s’allume, puis baissez le niveau jusqu’à ce qu’elle ne s’allume plus.

- Réglez le curseur des potentiomètres des tranches DJ à environ ¾ de la course.

- Le volume de Master est réglé environ à 50 %.

- Sur l’amplificateur (ou les enceintes amplifiées), réglez le volume de diffusion afin qu’il soit suffisant. 80dBa sur la piste est une bonne valeur. Pour mesurer le niveau sonore, vous pouvez utiliser une application sur téléphone, mais, bien sûr, un décibelmètre est préférable.

Si vous n’arrivez pas à un volume suffisant

Le niveau sonore final est trop faible alors que vous avez poussé l’ampli (ou les enceintes amplifiées) au maximum, ce qui est fortement déconseillé.

Si c’est le cas, baissez un peu le volume de l’ampli (80 % du maxi, environ) et augmentez le volume sur les potentiomètres des tranches DJ de la console. Si cela ne suffit pas, augmentez le volume Main de la console. Si cela ne suffit toujours pas, il vous faudra augmenter un peu les gains sur la carte son et sur la console, mais ce sera avec le risque d’avoir de la distorsion (diodes « Peak » qui s’allument de temps en temps). Si cela ne va toujours pas, c’est sans doute que vous avez un mauvais réglage dans votre chaîne, probablement sur la console, ou que l’amplificateur est vraiment sous-dimensionné pour l’événement.

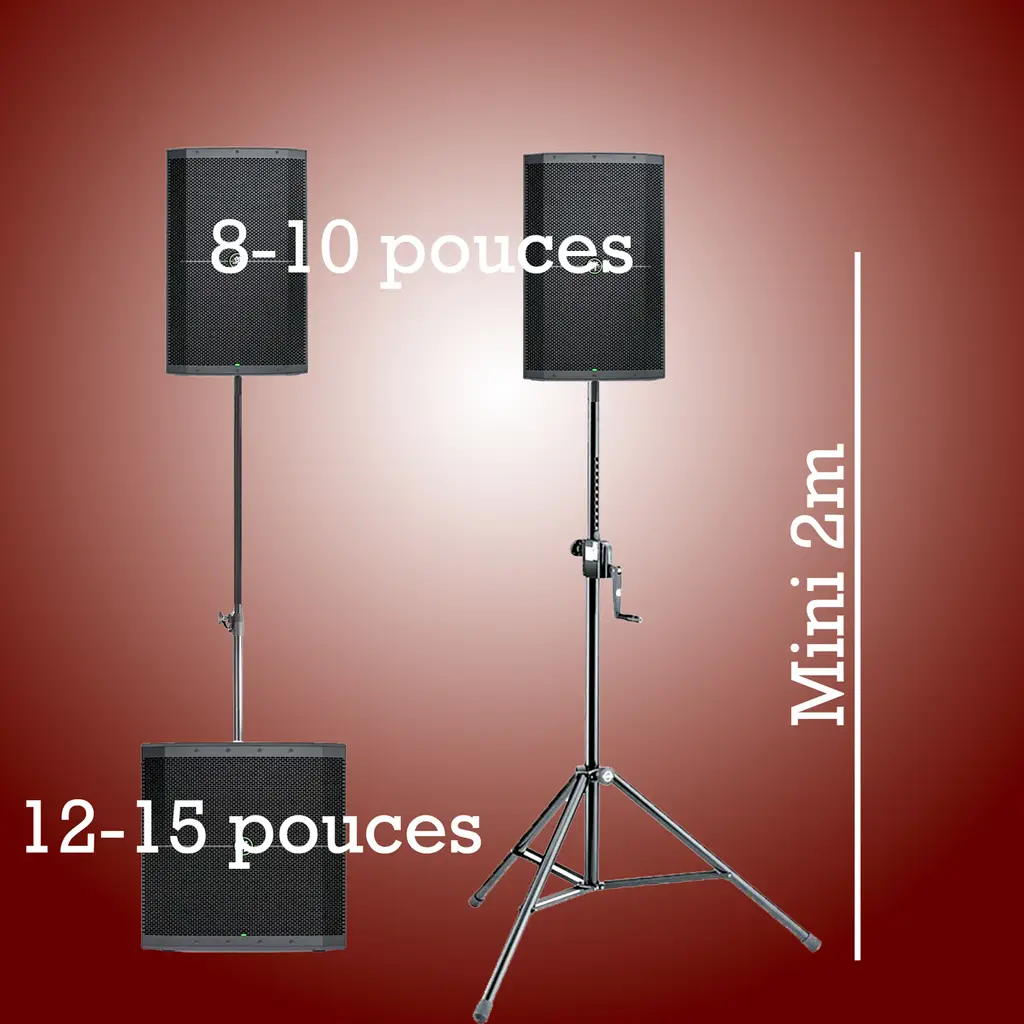

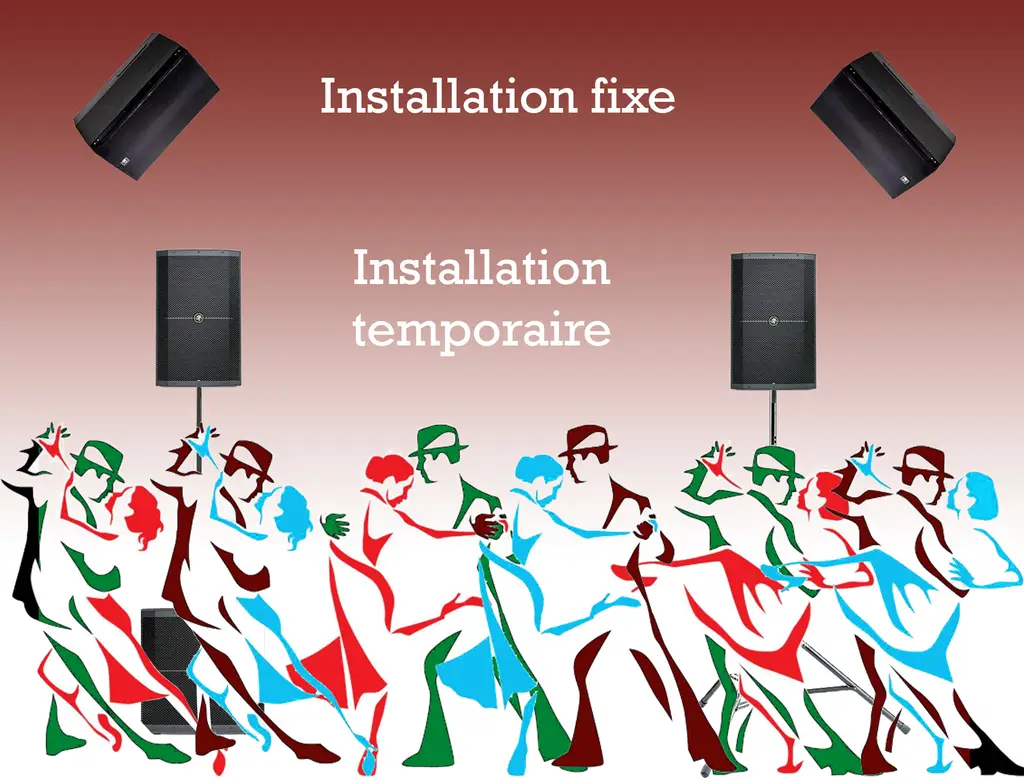

Pour régler ce problème, vous aurez peut-être besoin de l’aide du sonorisateur, tout comme sur le bon positionnement des enceintes. Cependant, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter l’article « Sonoriser une milonga ».XXXX

La trousse de base

Carte son (DAC)

Il existe, bien sûr, beaucoup d’autres modèles, entre 10 et 2000 €. Vérifiez juste qu’ils fonctionnent bien avec votre matériel (Mac, Windows, Linux…). Voici une petite sélection.

- Interface audio Audient iD4 MKII.

- Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen.

- Behringer UCA222 Interface audio USB rouge (un DAC léger de secours, mais qui peut être utilisé lorsqu’on a peu de budget grâce à sa fiabilité et sa qualité satisfaisante).

- UGREEN Adaptateur USB C Jack 3.5mm TRRS DAC (un mini DAC de secours poids plume).

Câble USB

Les cartes son (DAC) sont livrées avec un câble USB. Cependant, les ordinateurs modernes n’ont plus de sortie USB‑A, seulement des USB‑C. Il conviendra donc d’avoir un câble à ce format s’il n’est pas fourni. Je vous conseille également d’avoir un câble de rechange.

- deleyCON 0,5 m Câble D’imprimante USB C (Câble court)

- deleyCON 1 m Câble D’imprimante USB C (Câble plus long, parfois utile, selon l’organisation de votre équipement).

Câbles permettant de connecter votre DAC à la console

En fonction du type de prises de sortie équipant votre DAC, vous devrez prévoir des câbles différents. Il faut que ces câbles soient suffisamment longs pour aller de votre carte son jusqu’à la console et pas trop long pour ne pas être encombrants. En général, 1 m est satisfaisant.

Carte son avec sortie RCA Cinch

Cette sortie en RCA Cinch se retrouve sur différents matériels, comme la Behringer UCA222, ou la Native Instrument Traktor Z1.

- UGREEN Câble RCA Jack 3.5mm Femelle vers 2 RCA Mâle (le câble de secours à toujours avoir et à ne jamais utiliser, car il permet de se brancher sur le câble généralement fourni par les organisateurs). Ce câble peut être court pour ne pas prendre trop de place.

- KabelDirekt – Câble RCA 1 m, câble audio stéréo 2 x 2 Cinch (Branchement sur un équipement RCA Cinch)

- VITALCO Jack 6,35 mm vers RCA Câble 1 m double Cinch Mâle vers 2X Jack 6.35 Connecteur Adaptateur (Branchement sur un équipement en Jack 6.35).

- Sommer Cable HBP-M2C2-0150 Câble adaptateur audio [2 fiches RCA – 2 fiches XLR 3 broches] 1,50 m Noir (branchement sur une console en XLR)

- Jopto Lot de 2 Adaptateurs XLR vers RCA pour Microphone — Connecteur 3 Broches mâle XLR vers Femelle RCA (c’est une alternative qui consiste à utiliser le câble RCA Cinch en lui adjoignant un adaptateur XLR. C’est utile, car cela permet de se passer du câble XLR assez lourd, tout en étant prêt à se connecter en XLR si nécessaire.

Carte son avec sortie Jack 6.35

C’est le type de connexion le plus courant sur les DAC.

- VITALCO Adaptateur Femelle Jack 3,5 mm vers 2X mâle 6,35 mm mono (le câble de secours à toujours avoir et à ne jamais utiliser, car il permet de se brancher sur le câble généralement fourni par les organisateurs). Ce câble peut être court pour ne pas prendre trop de place.

- VITALCO Jack 6,35 mm vers RCA Câble 1 m double Cinch Mâle vers 2X Jack 6.35 Connecteur Adaptateur (Branchement sur un équipement en RCA Cinch). C’est le même câble que celui cité pour la connexion sur une carte son avec des sorties RCA Cinch. C’est intéressant d’avoir une carte son de secours type Behringer UCA222, car elle permettra d’utiliser le même câble pour se brancher en Jack 6.35, le type de branchement le plus courant.

- 2X UGREEN Câble Stéréo 6,35 mm vers 6,35 mm mono mâles mâle câble TRS Jack 6,35 en Nylon tressé (c’est le câble le plus couramment utilisé, choisissez un modèle solide).

- 2X Adam Hall Cables 3 STAR MMP 0100 — Câble Micro XLR mâle vers Jack 6,35 mm mono 1 m

- Jopto Lot de 2 Adaptateurs XLR vers RCA pour Microphone — Connecteur 3 Broches mâle XLR vers Femelle RCA (c’est une alternative qui consiste à utiliser le câble RCA Cinch en lui adjoignant un adaptateur XLR. C’est utile, car cela permet de se passer du câble XLR assez lourd, tout en étant prêt à se connecter en XLR si nécessaire.

Le câble XLR

Les cartes son avec sortie XLR sont rares. Si vous avez opté pour ce type de matériel, vous n’avez pas besoin de conseil pour les câbles. Cependant, les microphones utilisant ce type de câble, il peut être utile d’en avoir un en rechange. De plus, comme ces câbles sont mâles d’un côté et femelles de l’autre, vous pouvez les utiliser comme des rallonges, pour augmenter la distance entre votre équipement et le microphone.

- CORDIAL CABLES Câble micro XLR 3 m CÂBLES MICROPHONE Select Symétrique Standard Un câble de 3 m est un bon compromis. Vous l’ajouterez à celui de 2 m généralement livré avec le microphone pour pouvoir le prêter à l’organisateur. Si vous avez la possibilité, un câble de 10 m sera encore plus utile pour cet usage.

Le microphone

Vous pouvez très bien faire le DJ sans microphone, mais bon, quelques mots avec le public permettent d’égayer l’ambiance. Vous pouvez compter sur celui de l’organisateur, ou pas.

- Shure SM58SE Microphone Vocal Dynamique cardioïde avec Interrupteur on/Off. C’est le micro à tout faire pour le DJ. C’est la version avec un interrupteur, car cela vous évite le stress d’aller couper sur la console, console que vous n’aurez pas toujours à portée de main, notamment lorsque vous serez connectés sur des boîtiers de direct. Dans ce cas, il faudra en demander trois au sonorisateur. Deux pour la musique et un pour le microphone.

- Shure BLX24/SM58 freq M17 C’est la version sans fil du microphone. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit au DJ de le fournir, à moins que vous soyez un DJ remuant qui aime se déplacer au milieu des danseurs…

Le gaffeur

Le gaffeur ou gaffer est indispensable dans la trousse du DJ. Il permet de fixer rapidement les câbles, de sécuriser les prises pour éviter qu’elles se débranchent ou même de fixer une nappe. Ce n’est pas du ruban adhésif ordinaire. Il se découpe en le déchirant et il peut se décoller sans laisser de trace. En général il est noir, voire noir mat, pour qu’il puisse se dissimuler sur le sol des scènes qui sont généralement noir mat.

Magtape Matt 500 Bande adhésive 50 x 50 mm noir

La mesure du son

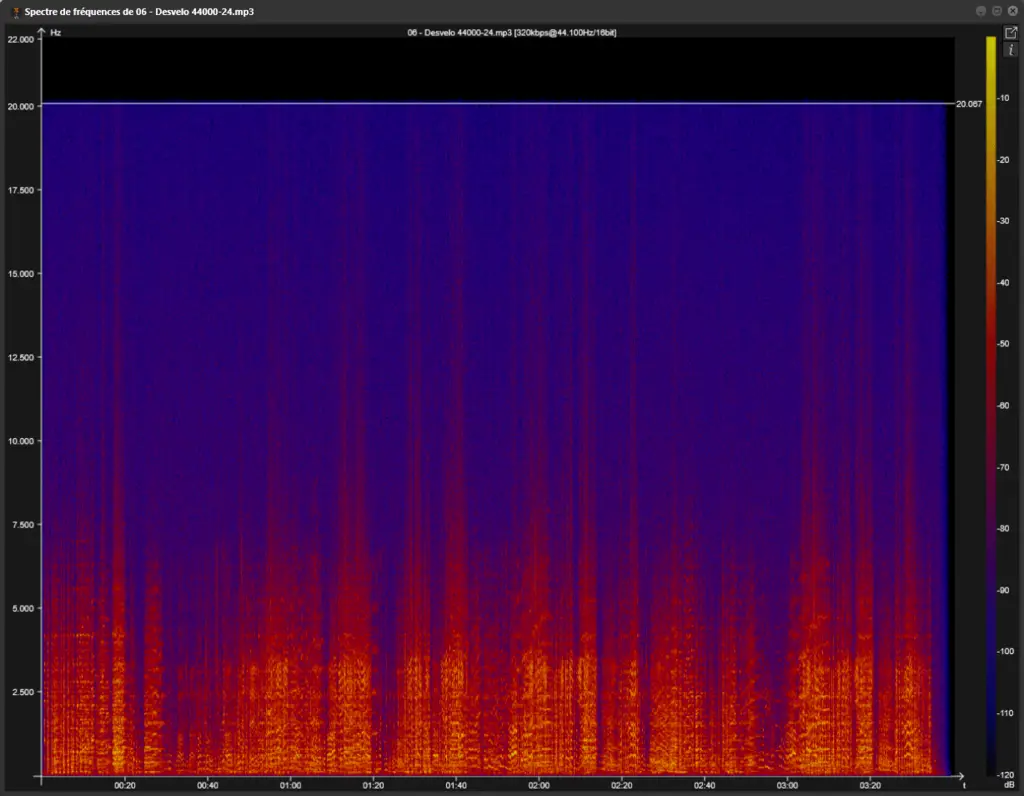

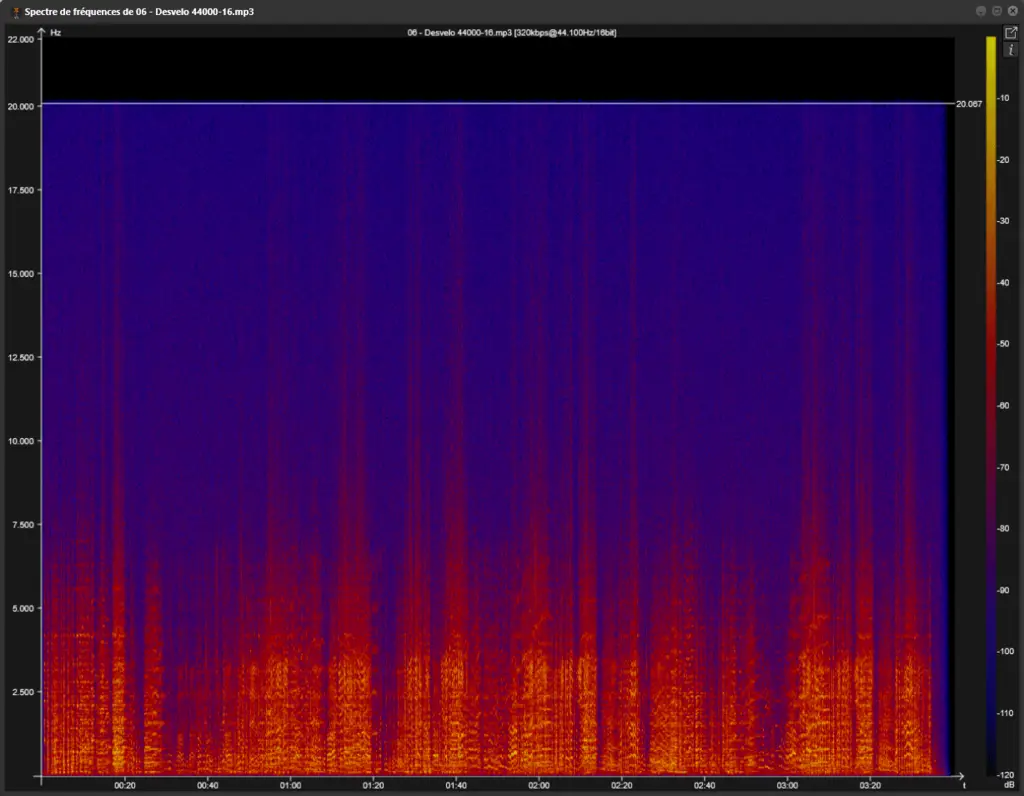

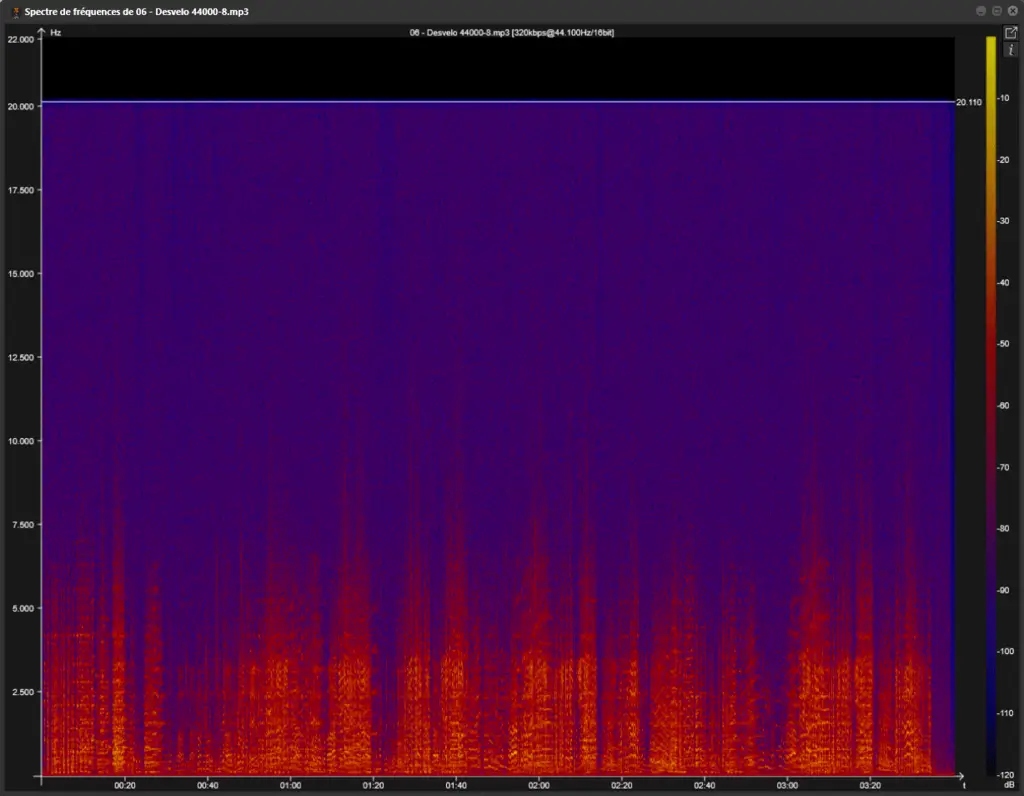

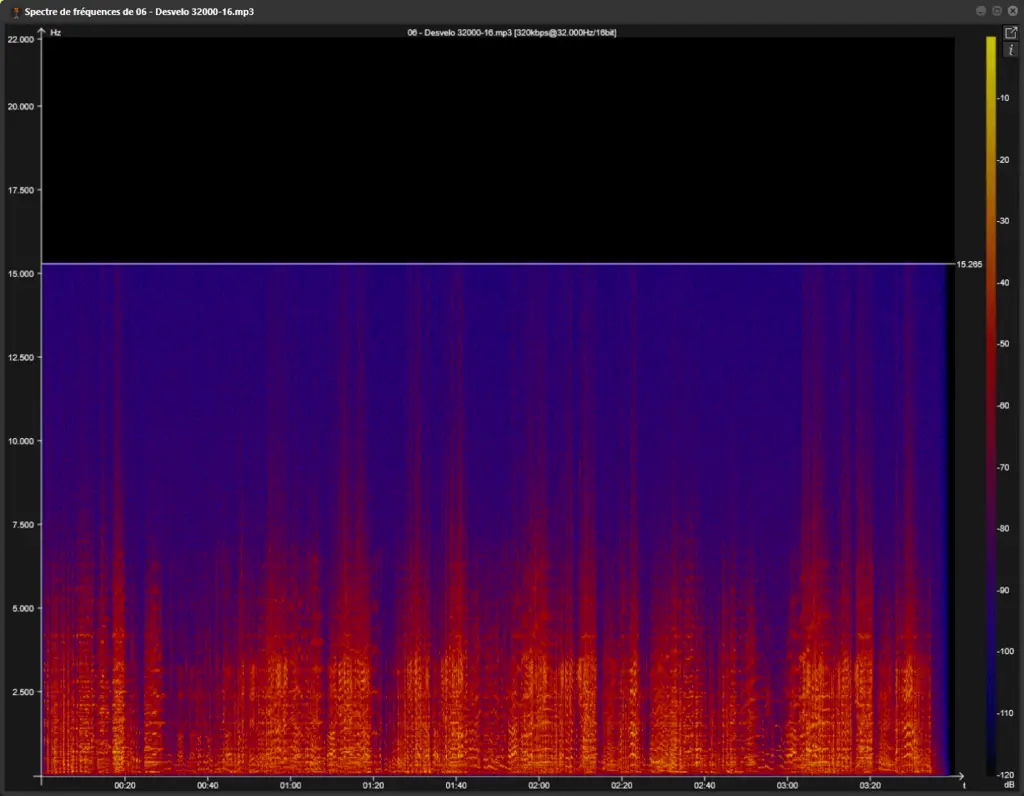

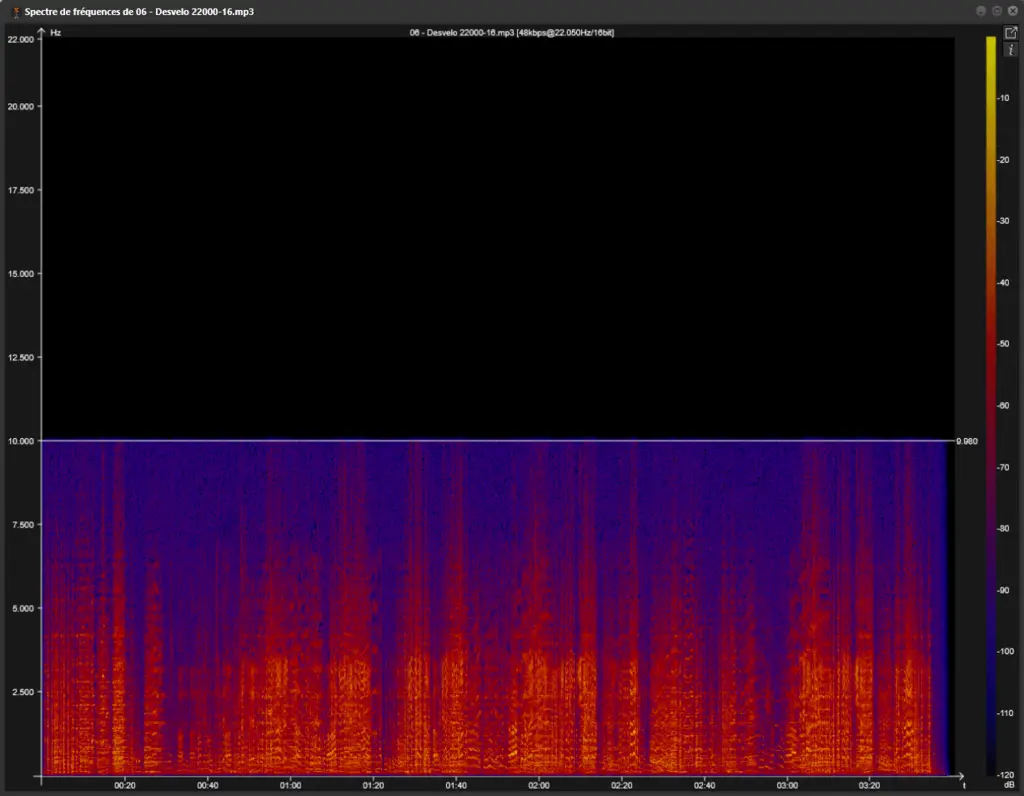

Deux types d’équipements sont utiles, voire indispensables. Un sert à déterminer le niveau sonore et l’autre à analyser les fréquences émises. Le premier, le décibelmètre, permet de vérifier que la musique n’est pas trop forte et d’avoir une preuve en face de danseurs chatouilleux, l’autre sera très utile pour le réglage de l’égalisation de la salle avant la milonga.

Pour vérifier la pression acoustique (niveau sonore), vous pouvez utiliser une application sur téléphone ou tablette qui permet de conserver les pics et la moyenne. J’utilise Décibel X — dB Sonomètre (Version iOS, Version Android) quand je ne me trimbale pas avec mon sonomètre professionnel qui est encombrant.

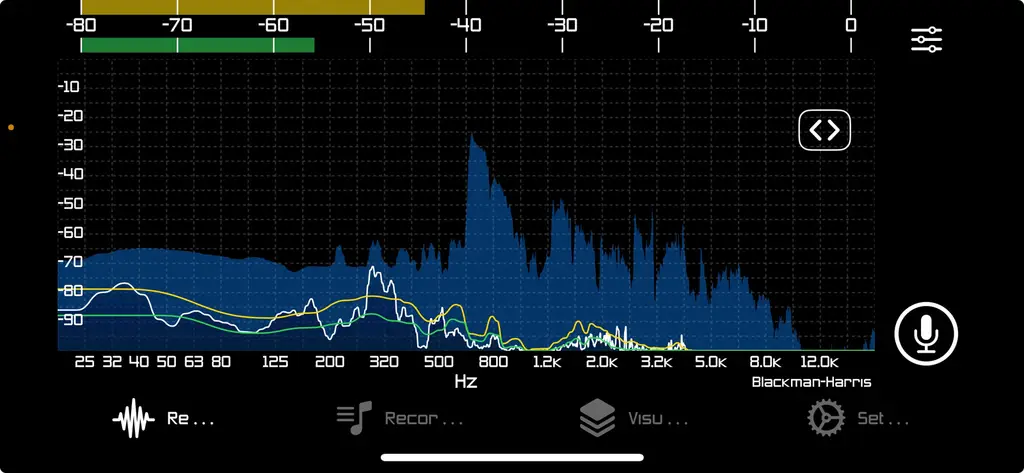

Pour vérifier l’acoustique de la salle, une application qui analyse les fréquences sonores, associée à la diffusion d’un bruit rose est très utile. J’utilise l’application RTA Audio (Version iOS, Pas de version Android, mais il doit bien avoir un logiciel équivalent). Pour en savoir plus, consultez mon article sur la Sonorisation d’une milonga.

Le rangement du matériel

Il est pratique d’avoir des housses pour ranger les matériels. Par exemple, la carte son avec ses câbles, du type Sac Câble Multifonctionnel.

Vous pouvez aussi regrouper les éléments dans des Flight Cases, mais attention, c’est lourd et cher. Vous pouvez opter à la place pour une simple valise, un peu résistante et avec de bonnes roulettes, ou un sac à dos. J’envie les DJ qui se trimbalent juste avec un ordi…

Pour ma part, j’utilise aussi des chariots à roulettes pour transporter facilement les flight Cases qui ne sont pas munis de roulettes, mais c’est aussi que je sonorise des événements et qu’il me faut transporter plusieurs dizaines de kilogrammes d’équipement en plus des enceintes et autres matériels indispensables.

Pour les perfectionnistes

Quelques matériels d’usage plus occasionnel peuvent aussi entrer dans la trousse d’un DJ :

Un testeur de câble

Pronomic Testeur Multi-Câbles CC-88 (Testeur multi-format, Speakon, XLR, RCA, RJ45, jack, Din, MIDI, S‑Video) Rien de plus stressant que d’avoir des câbles avec des faux contact. Il est donc prudent de les vérifier, après et avant de gros événement. Pour ma part, j’ai toujours au moins un câble de rechange pour chaque câble et deux chargeurs d’ordinateur.

Les décibelmètres/sonomètres, permettent d’avoir un appareil plus « pro » pour ceux qui œuvrent dans des environnements sensibles au bruit et qui veulent plus que ce que propose les applications sur téléphone évoquées ci-dessus.

Décibelmètre — Enregistreur de données celui-ci ou un autre… Celui-ci peut se connecter à un PC (Windows), ce qui permet de garder une preuve que vous avez respecté le niveau sonore.

Un modèle avec affichage visible par les danseurs peut aussi être intéressant.

Sonomètre 30dB-130dB DC5V 1A Micro USB Décibelmètre TA654B Celui comporte un microphone déporté qui permet de le placer à un endroit optimal, le son à l’emplacement du DJ n’étant pas toujours comparable à celui de la piste.

Derniers conseils avant de vous laisser

Je vous conseille aussi d’établir une checklist pour vérifier que vous avez tout le matériel nécessaire avant de partir vers la milonga. Vous y indiquez tous les éléments que vous devez emporter, cela vous évite de vous rendre compte que vous avez oublié le câble USB de la carte son, ou le chargeur de l’ordinateur…

Je vous recommande également de bien organiser votre matériel afin de trouver facilement les éléments, même dans une ambiance mal éclairée, comme c’est parfois le cas dans certains événements.

Et un dernier conseil, en fin de milonga, essayez de ranger le matériel de la même façon que vous l’aviez préparé. Cela vous évitera d’oublier du matériel et, surtout, vous aurez votre équipement bien ordonné pour le prochain événement.

Si votre événement a eu lieu dans un endroit difficile (pluie, poussière), lorsque vous rentrez, pensez à nettoyer et mettre à sécher le matériel. Vérifiez son bon fonctionnement. L’électronique aime rarement l’eau et la poussière.

Une fin de milonga sous la pluie. Il est important de bien vérifier le matériel après un tel événement.

Voilà, chers collègues et futurs collègues, j’espère vous avoir aidé. À bientôt !