Ariel Ramírez Letra: Felix Luna

N’ayant pas de tango enregistré un 25 décembre, je vous propose de nous intéresser à une des compositions les plus célèbres d’Argentine, la Misa criolla.

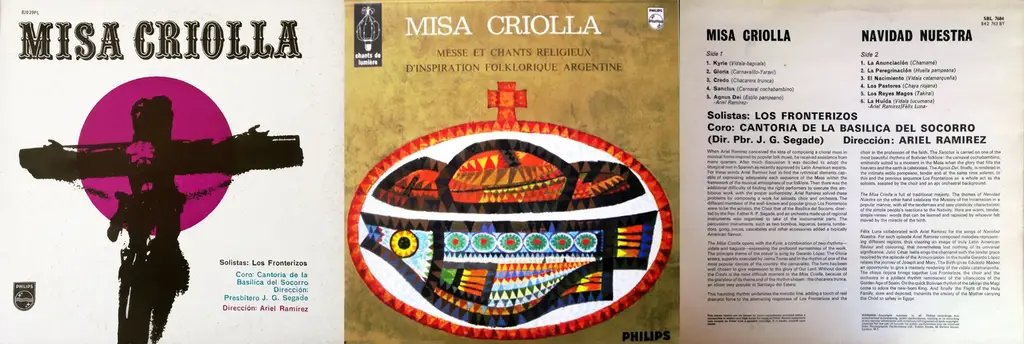

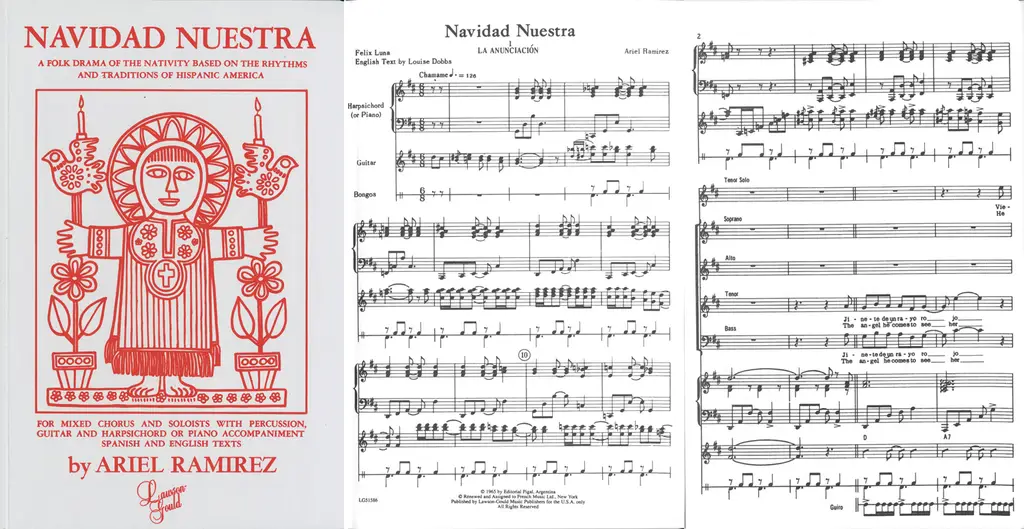

On parle de Misa criolla, mais en le faisant on risque d’occulter la face B du disque qui comporte une autre composition d’Ariel Ramírez et Felix Luna, Navidad nuestra. C’est cette œuvre qui est de circonstance en ce 25 décembre 2024, 60 ans après sa création.

Ce fut mon premier disque, offert par ma marraine, j’ai donc une affection particulière pour ces deux œuvres.

Misa criolla et Navidad nuestra – Extraits musicaux

Ariel Ramírez s’est inspiré de rythmes traditionnels de son pays (mais pas que) pour composer les cinq œuvres qui composent la Misa criolla (Face A) et les six qui constituent Navidad nuestra (Face B).

J’ai ajouté quelques éléments sonores en illustration. Ils ne sont pas précédés de la lettre A ou B qui sont réservées aux faces A et B du disque d’origine.

Misa criolla

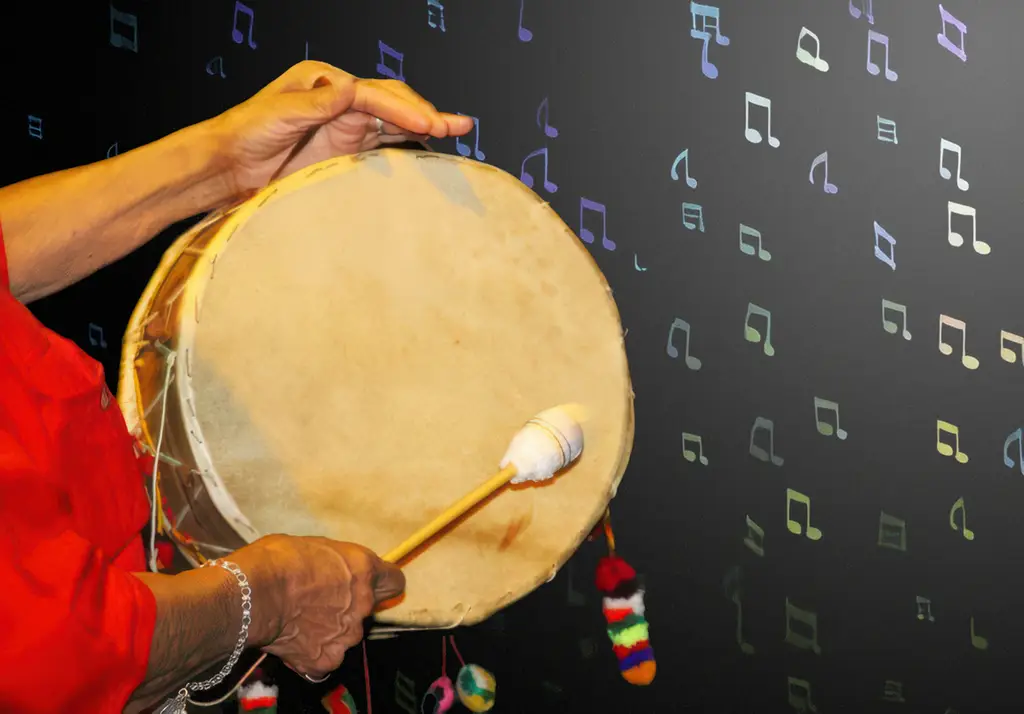

On reconnaît la caja qui est frappée sur un rythme ternaire, mais seulement sur deux des trois temps, créant ainsi un temps de silence dans la percussion.

Cela donne une dimension majestueuse à la musique. Ariel Ramírez utilise ce rythme de façon partielle. On l’entend par exemple dans le premier chœur, dans les silences du chant.

Pour créer un thème en contraste, Ariel Ramírez utilise deux rythmes différents, également du Nord-Ouest. Le carnavalito allègre et enjoué et le yaravi, plus calme, très calme, fait de longues phrases. Le yaravi est triste, car utilisé dans les rites funéraires. Il s’oppose donc au carnavalito, qui est une danse de groupe festive. Vous reconnaîtrez facilement les deux rythmes à l’écoute.

Vous reconnaîtrez facilement le rythme de la chacarera. Ici, une chacarera simple à 8 compases. Même si elle est trunca, vous pourriez la danser, la trunca est juste une différenciation d’accentuation des temps. Ariel Ramírez, cependant, ne respecte pas la pause intermédiaire, il préfère donner une continuité à l’œuvre.

Encore un rythme correspondant à une danse festive, même si Ariel Ramírez y intercale des passages d’inspiration plus religieuse. On notera que cette forme de carnaval n’est pas argentine, mais bolivienne.

Le Estilo n’est pas exactement un rythme particulier, car il mélange plusieurs genres. C’est une expression de la pampa argentine. Après le motif du départ en introduction, on remarque une inspiration du Yaravi. Le clavecin d’Ariel Ramírez apporte une légèreté dans les transitions.

Navidad nuestra

Commence ici la face B et une autre œuvre, consacrée à la naissance de Jésus, de l’annonciation à la fuite en Égypte.

Le chamame, cette danse joyeuse et festive, jouée à l’accordéon, est typique de la province de Corrientes. Certains danseurs européens s’évertuent à danser en milonga…

La huella est une danse associant des tours, des voltes et des zapateos, ce qui rappellera un peu la chacarera ou le gato.

La Peregrinación raconte la quête par Jose et Maria (Joseph et Marie) d’un endroit pour la naissance de Jésus. Ils sont dans la pampa gelée, au milieu des chardons et orties. Je vous donne en prime la merveilleuse version de la Negra (Mercedes Sosa).

On retrouve le rythme calme de la vidala pour annoncer la naissance.

Je vous propose les paroles ci-dessous.

Là, il ne s’agit pas d’une musique traditionnelle, mais d’une fête qui a lieu à la Rioja. La Chaya est une belle Indienne qui tombe amoureuse d’un jeune homme coureur de jupons. Celui-ci ignore la belle qui ira s’exiler dans les montagnes. Pris de remords, il décide de la retrouver et, finalement, il rentre à la Rioja, se saoule et brûle vif dans un poêle. Tous les ans, la fête célèbre l’extinction du jeune homme en feu avec les larmes de Chaya.

Aujourd’hui, cette ancienne fête est plutôt un festival de folklore où se succèdent différents orchestres.

Le Takirari est une danse bolivienne qui a des parentés avec le carnavalito. Les danseurs sautent, se donnent le coude et tournent en ronde. C’est donc une musique joyeuse et vive.

Encore une vidala qui imprime son rythme triste. On sent les pas lourds de l’âne qui mène Marie et Jésus en Égypte. La musique se termine par un decrescendo qui pourrait simuler l’éloignement de la fuite.

Voilà, ici se termine notre tour de la Misa criolla et de la Navida nuestra. On voit que, contrairement à ce qui est généralement affirmé, seuls quelques rythmes du folklore argentin sont présentés et que deux thèmes sont d’inspiration bolivienne.

À propos des paroles

En Argentine, qui n’est pas un pays laïque, la religion est importante. Je devrais dire les religions, car, si le catholicisme des Espagnols est important, il me semble que les évangélistes sont bien plus présents si on en juge par le nombre d’églises évangélistes. Les autres religions monothéistes sont également bien représentées dans ce pays qui a accueilli en masse les juifs chassés d’Europe et les nazis. Cette œuvre a d’ailleurs été écrite à la suite du témoignage de deux sœurs allemandes rencontrées à Würzburg et qui lui ont conté les horreurs de la Seconde Guerre mondiale.

On note aussi en Argentine diverses religions, ou plutôt cultes, comme celui du Gauchito Gil, de Difunta Correa ou tout simplement de footballeurs comme Maradona.

Les paroles de Felix Luna ont été écrites à partir de textes liturgiques révisés par Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol et Jesús Gabriel Segade, trois prêtres, dont le dernier était aussi le directeur de la Cantoria de la Basílica del Socorro qui a enregistré la première version avec Ariel Ramírez.

À ce sujet, ce chœur, le deuxième plus ancien d’Argentine, est en péril à la suite de la perte de son financement. La culture n’est plus à la mode en Argentine. Leur dernier concert a eu lieu il y a une dizaine de jours pour les 60 ans de la Misa criolla. Ils recherchent un sponsor. Si vous avez des pistes, vous pouvez écrire à panella.giovanni85@gmail.com.

Paroles (Navidad Nuestra — El Nacimiento — Vidala Catamarquena)

Noche anunciada, noche de amor

Dios ha nacido, pétalo y flor

Todo es silencio y serenidad

Paz a los hombres, es NavidadEn el pesebre mi Redentor

Es mensajero de paz y amor

Cuando sonríe se hace la luz

Y en sus bracitos crece una cruz(Ángeles canten sobre el portal)

Dios ha nacido, es NavidadEsta es la noche que prometió

Dios a los hombres y ya llegó

Es Nochebuena, no hay que dormir

Dios ha nacido, Dios está aquí

Ariel Ramírez Letra: Felix Luna

Traduction libre de Navidad Nuestra — El Nacimiento — Vidala Catamarquena

Nuit annoncée, nuit d’amour.

Dieu est né, pétale et fleur.

Tout n’est que silence et sérénité.

Paix aux hommes, c’est Noël

Dans la crèche, mon Rédempteur est un messager de paix et d’amour.

Quand il sourit, il y a de la lumière et une croix pousse dans ses bras.

(Les anges chantent au-dessus de la porte), Dieu est né, c’est Noël

C’est la nuit que Dieu a promise aux hommes et elle est déjà arrivée.

C’est la veille de Noël, il ne faut pas dormir, Dieu est né, Dieu est là.

À propos de la première version de la Misa criolla et de Navidad nuestra

Il y a de très nombreuses versions de la Misa criolla et de Navidad nuestra. Je vous propose uniquement de mieux connaître la version initiale, celle qui a été enregistrée en 1964.

L’orchestre

Ariel Ramírez: Direction générale, piano et clavecin.

Jaime Torres: charango.

Luis Amaya, Juancito el Peregrino et José Medina: guitare criolla.

Raúl Barboza: accordéon pour le chamame «La anunciación».

Alfredo Remus: contrebasse

Domingo Cura: percussions.

Chango Farías Gómez: bombo et accessoires de percussion.

Les chanteurs

Les quatre chanteurs de Los Fronterizos (Gerardo López, Eduardo Madeo, César Isella et Juan Carlos Moreno): chanteurs solistes.

Cantoría de la Basílica del Socorro: chœur

Jesús Gabriel Segade: directeur de la Cantoría.

À bientôt les amis. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et un monde de paix où tous les humains pourront chanter et danser pour oublier leurs tristesses et exprimer leurs joies.

PS : Gérard Cardonnet a fait le commentaire suivant et je trouve cela très intéressant :

« Excellent, Bernardo. Mais s’agissant de messe, quand on parle de compositeurs argentins, comment ne pas citer la “Misa a Buenos Aires”, dite Misatango, de Martin Palmeri. https://www.choeurdesabbesses.fr/…/la-misatango-de…/ »

Voilà, maintenant, c’est écrit.

Et comme de bien entendu, j’en rajoute une petite couche avec la réponse :

« Gérard, comme tu l’as remarqué, c’était plutôt Navidad nuestra qui était d’actualité, Noël étant lié à la naissance. J’ai d’ailleurs mis en avant El nacimiento en en mentionnant les paroles.

Pour ce qui est de la Misatango, elle fait clairement référence à Piazzolla. Mon propos était de changer l’éclairage sur l’Argentine pour parler des musiques traditionnelles. C’est promis, un de ces jours je mettrais les pieds dans le Piazzolla.

La Misatango est une œuvre superbe. Tu la cites avec beaucoup de raison.

J’aurais aussi pu parler de tangos de saison avec quelques titres qui évoquent les fêtes de fin d’année comme :

Pour Noël

Nochebuena

Bendita nochebuena

Feliz nochebuena

El vals de nochebuena

Navidad

Feliz Navidad

Navidad de los morenos

Candombe en Navidad

Pour le Jour de l’an

Año nuevo

Pour les Rois mages (6 janvier)

Noche de reyes

Un regalo de reyes

6 de enero (6 janvier, jour des Rois mages).

Papa Baltasar »