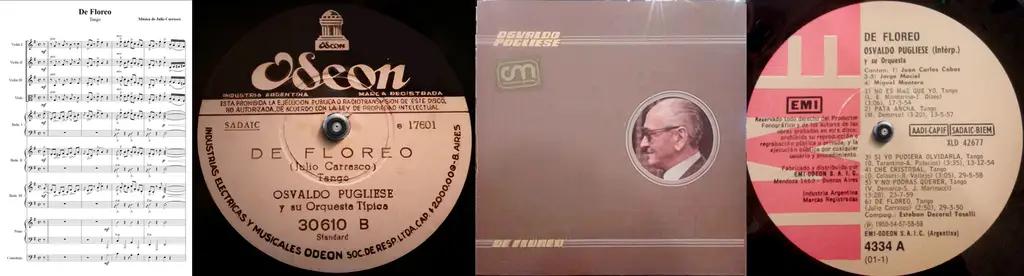

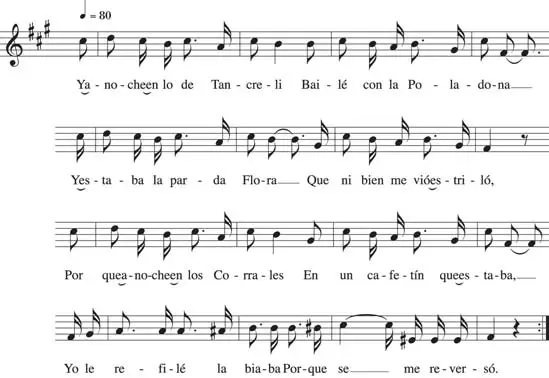

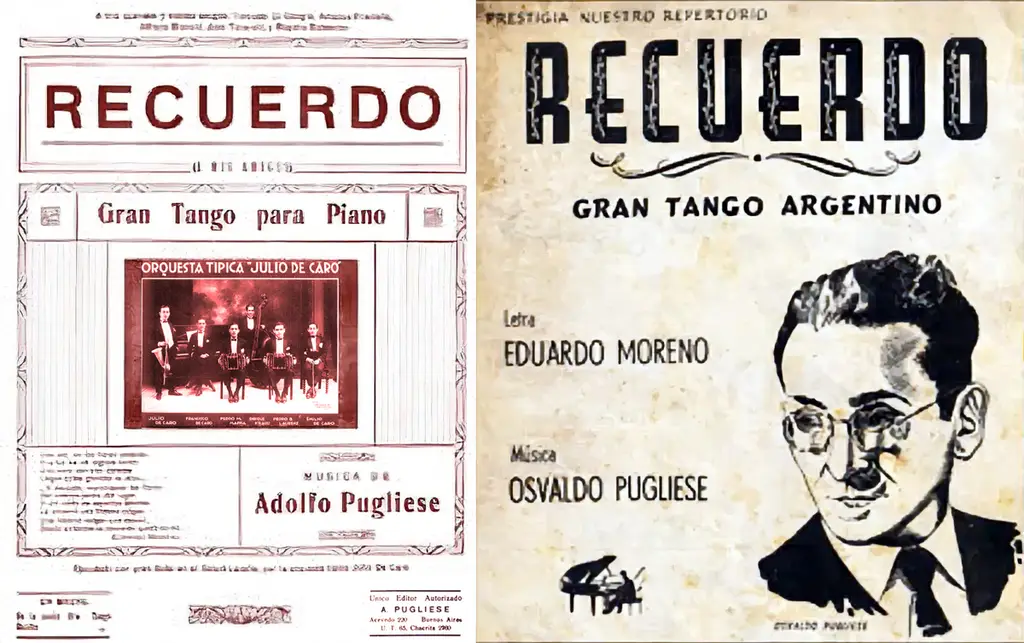

Adolfo et/ou Osvaldo Pugliese Letra : Eduardo Moreno

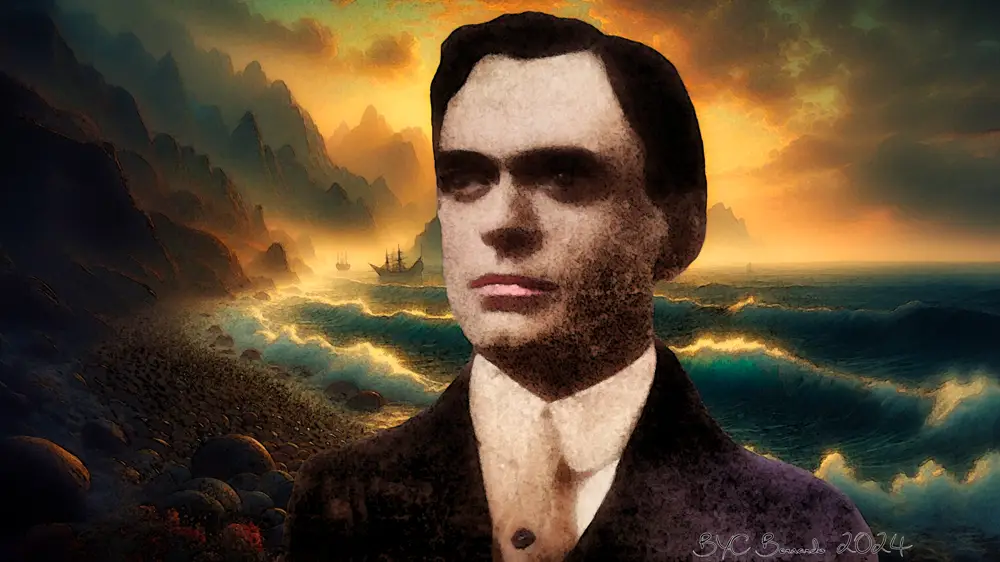

Recuerdo serait le premier tango écrit par Osvaldo Pugliese. Ayant été édité en 1924, cela voudrait dire qu’il l’aurait écrit avant l’âge de 19 ans. Rien d’étonnant de la part d’un génie, mais ce qui est étonnant, c’est le titre, Recuerdo (souvenir), semble plus le titre d’une personne d’âge mûr que d’un tout jeune homme, surtout pour une première œuvre. Essayons d’y voir plus clair en regroupant nos souvenirs…

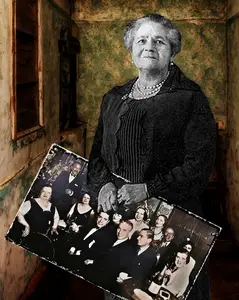

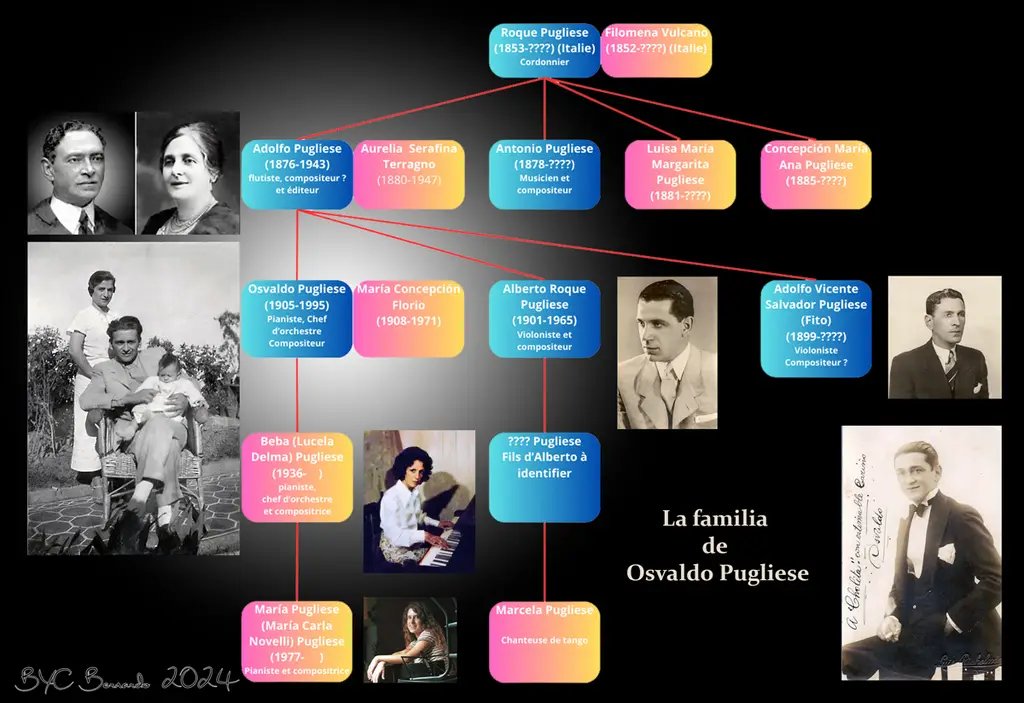

La famille Pugliese, une famille de musiciens

Osvaldo est né en 1905, le 2 décembre. Bien que d’une famille modeste, son père lui offre un violon à l’âge de neuf ans, mais Osvaldo préféra le piano.

Je vais vous présenter sa famille, tout d’abord avec un arbre généalogique, puis nous entrerons dans les détails en présentant les musiciens.

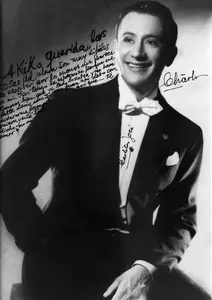

Adolfo Pugliese (1876–06-24 — 1945-02-09), le père, flûtiste, compositeur (?) et éditeur de musique

Comme compositeur, on lui attribue :

Ausencia (Tango mío) (Tango de 1931), mais nous verrons, à la fin de cet article, qu’il y en a peut-être un autre, ou pas…

La légende veut qu’il soit un modeste ouvrier du cuir, comme son père qui était cordonnier, mais il était aussi éditeur de musique et flûtiste. Il avait donc plusieurs cordes à son arc.

De plus, quand son fils Osvaldo a souhaité faire du piano, cela ne semble pas avoir posé de problème alors qu’il venait de lui fournir un violon (qui pouvait être partagé avec son frère aîné, cependant). Les familles qui ont un piano ne sont pas les plus démunies…

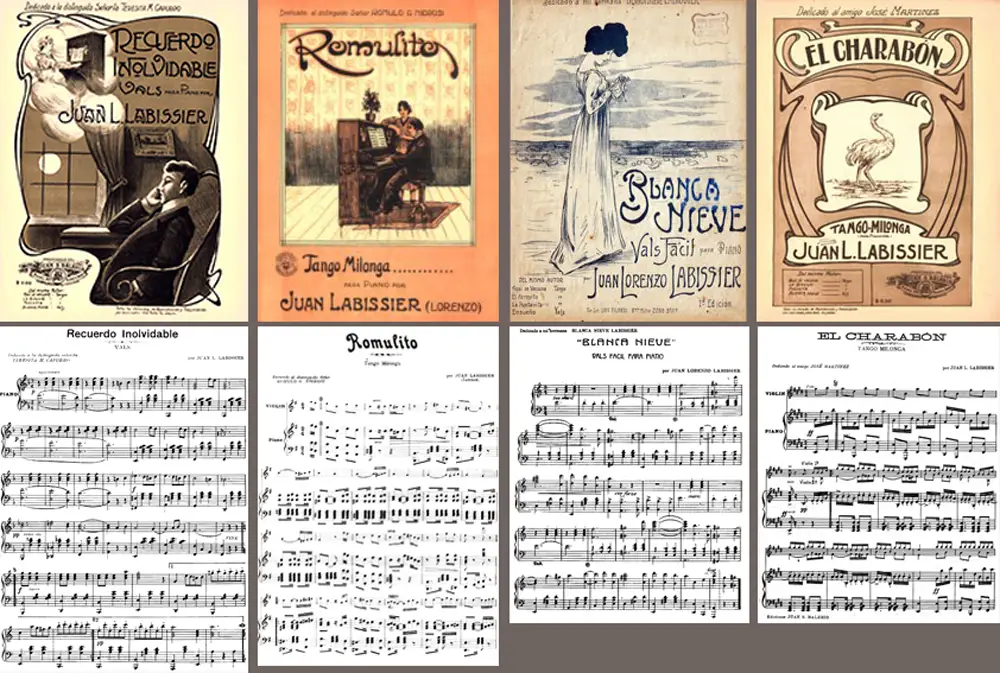

Même si Adolfo a écrit, semble-t-il, écrit peu (ou pas) de tango, il en a en revanche édité, notamment ceux de ses enfants…

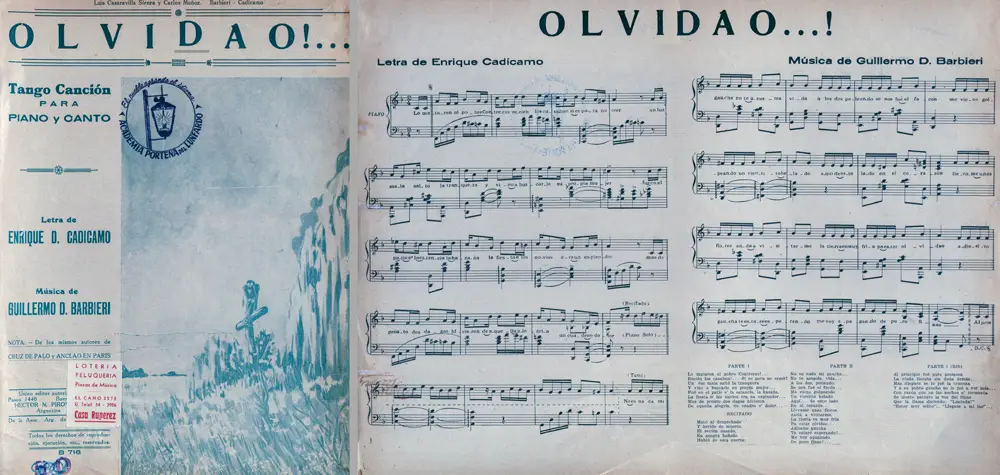

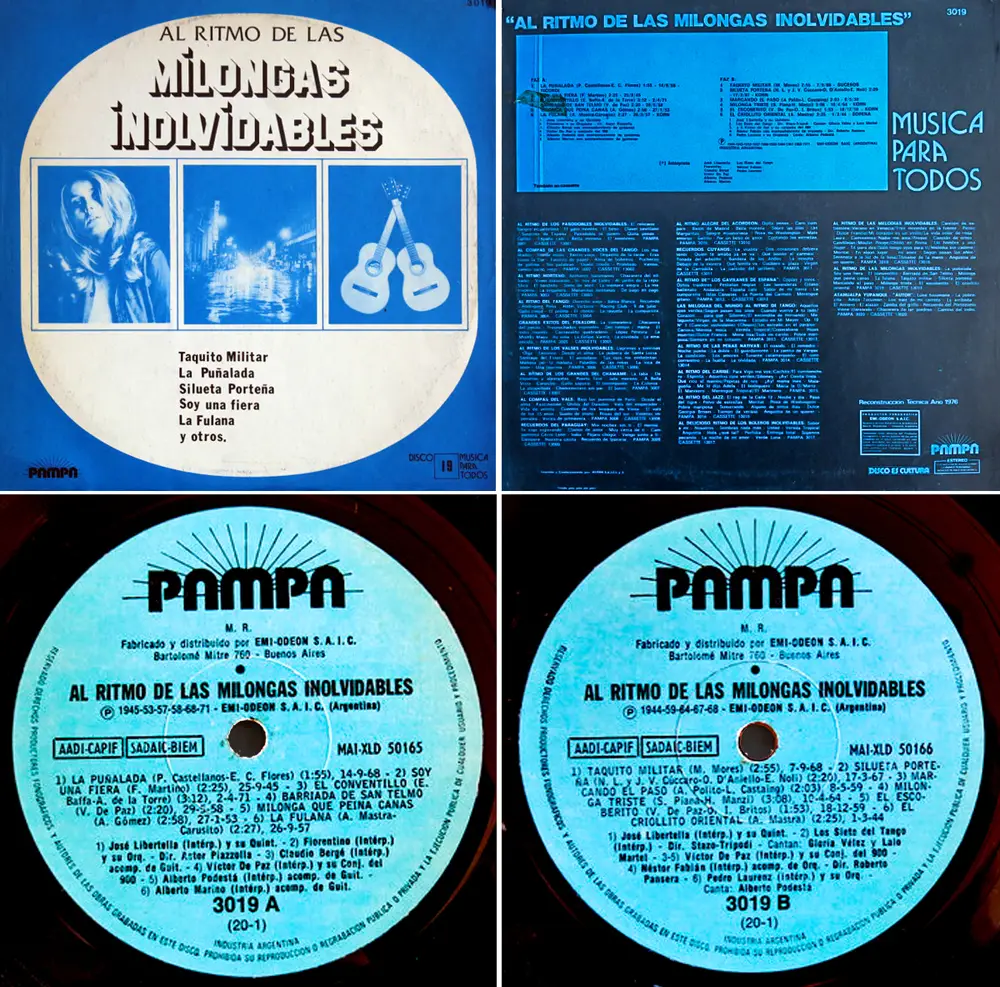

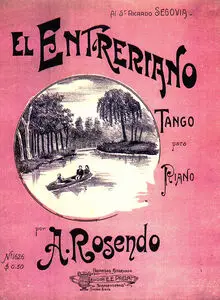

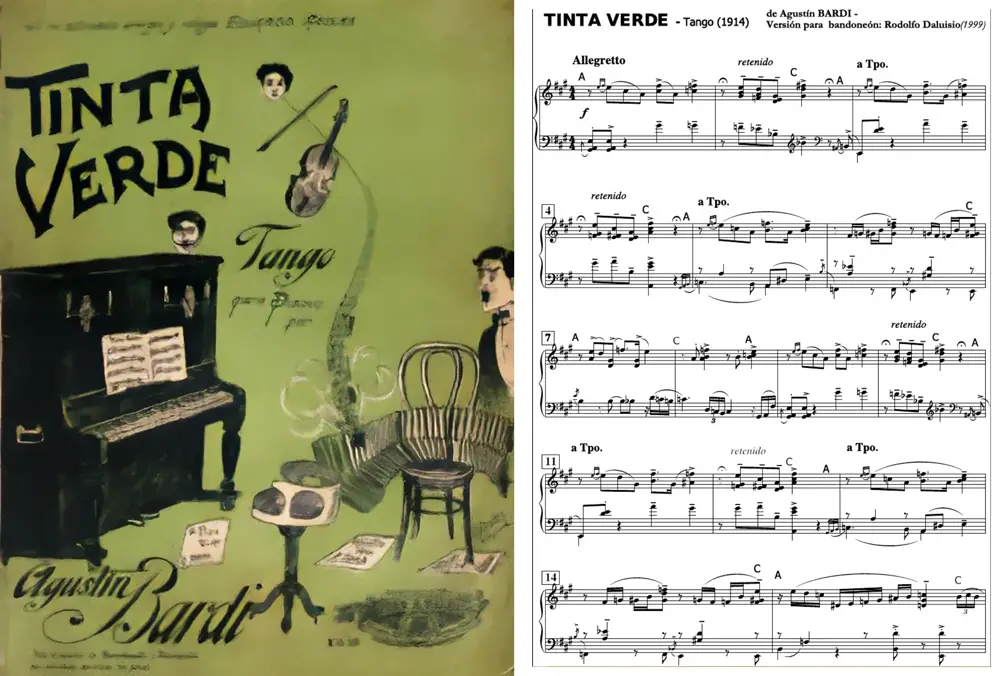

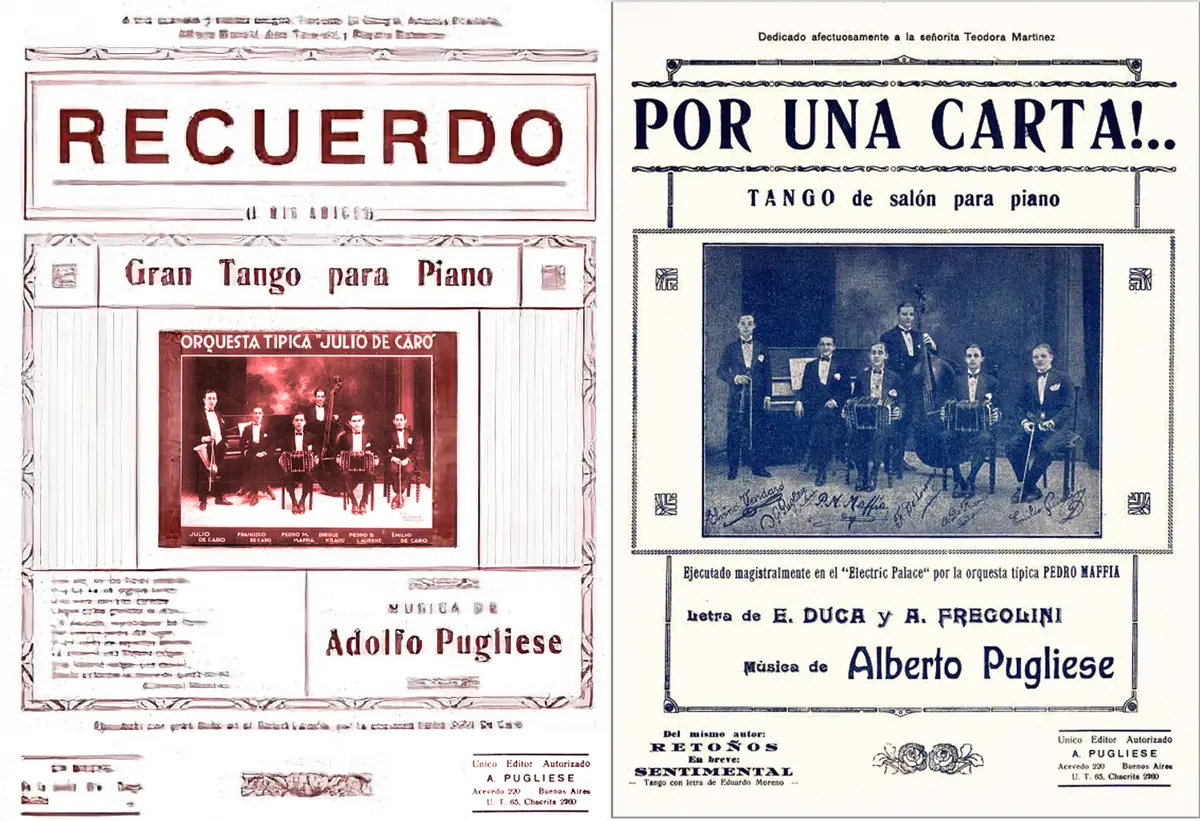

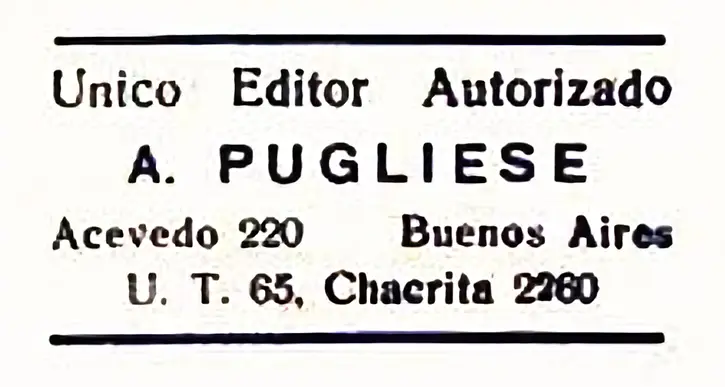

Voici deux exemples de partition qu’il éditait. À droite, celle de Recuerco, notre tango du jour. On remarquera qu’il indique « musique d’Adolfo Pugliese » et la seconde de « Por una carta », une composition de son fils Alberto, frère d’Osvaldo, donc.

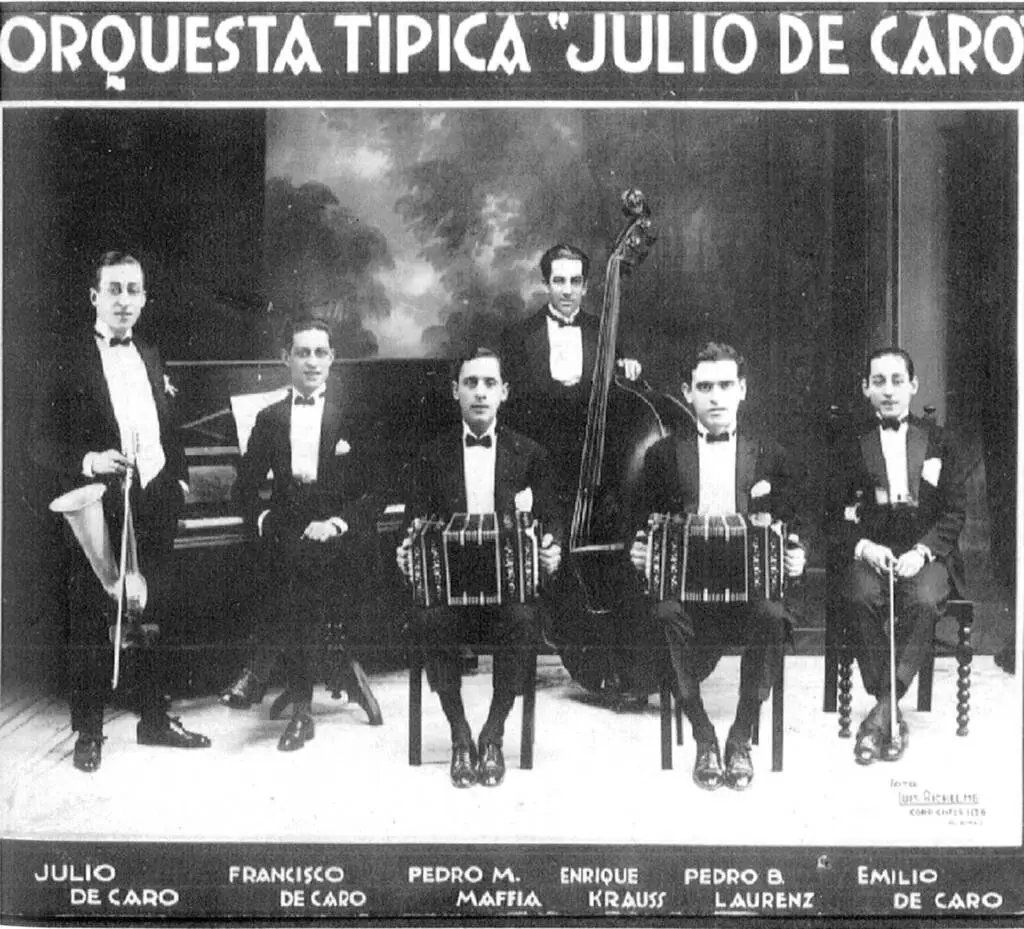

Sur la couverture de Recuerdo, le nom des musiciens de Julio de Caro, à savoir : Julio de Caro, reconnaissable à son violon avec cornet qui est également le directeur de l’orchestre., puis de gauche à droite, Francisco de Caro au piano, Pedro Maffia au bandonéon (que l’on retrouve sur la partition de Por una carta), Enrike Krauss à la contrebasse, Pedro Laurenz au bandonéon et Emilio de Caro, le 3e De Caro de l’orchestre…

Sur la partition de Por una carta, les signatures des membres de l’orchestre de Pedro Maffia : Elvino Vardaro, le merveilleux violoniste, Osvaldo Pugliese au piano, Pedro Maffia au bandonéon et directeur de l’orchestre, Francisco De Lorenzo à la contrebasse, Alfredo De Franco au bandonéon et Emilio Puglisi au violon.

On voir qu’Adolfo gérait ses affaires et que donc l’idée d’un Osvaldo Pugliese né dans un milieu déshérité est bien exagérée. Cela n’a pas empêché Osvaldo d’avoir des idées généreuses comme en témoignent son engagement au parti communiste argentin et sa conception de la répartition des gains avec son orchestre. Il divisait les émoluments en portions égales à chacun des membres de l’orchestre, ce qui n’était pas la façon de faire d’autres orchestres ou le leader était le mieux payé…

Antonio Pugliese (1878–11-21— ????), oncle d’Osvaldo. Musicien et compositeur d’au moins un tango

Ce tango d’Antonio est : Qué mal hiciste avec des paroles d’Andrés Gaos (fils). Il fut enregistré en 1930 par Antonio Bonavena. Je n’ai pas de photo du tonton, alors je vous propose d’écouter son tango dans cette version instrumentale.

Alberto Pugliese (1901–01-29- 1965-05-15), frère d’Osvaldo. Violoniste et compositeur

Curieusement, les grands frères d’Osvaldo sont peu cités dans les textes sur le tango. Alberto a pourtant réalisé des compositions sympathiques, parmi lesquelles on pourrait citer :

- Adoración (Tango) enregistré Orquesta Juan Maglio « Pacho » avec Carlos Viván (1930–03-28).

- Cabecitas blancas (Tango) enregistré par Osvaldo et Chanel (1947–10-14)

- Cariño gaucho (Milonga)

- El charquero (Tango de 1964)

- El remate (Tango) dont son petit frère a fait une magnifique version (1944–06-01). Mais de nombreux autres orchestres l’ont également enregistré.

- Espinas (Tango) Enregistré par Firpo (1927–02-27)

- Milonga de mi tierra (Milonga) enregistrée par Osvaldo et Jorge Rubino (1943–10-21)

- Por una carta (Tango) enregistré par la Típica Victor (1928–06-26)

- Soñando el Charleston (Charleston) enregistré par Adolfo Carabelli Jazz Band (1926–12-02).

Il en a certainement écrit d’autres, mais elles sont encore à identifier et à faire jouer par un orchestre qui les enregistrera…

On notera que sa petite fille, Marcela est chanteuse de tango. Les gènes ont aussi été transmis à la descendance d’Alberto.

Adolfo Vicente (Fito) Pugliese (1899— ????), frère d’Osvaldo. Violoniste et compositeur

Adolfo Vicente (surnommé Fito pour mieux le distinguer de son père Adolfo, Adolfito devient Fito) ne semble pas avoir écrit ou enregistré sous son nom. Ce n’est en revanche pas si sûr. En effet, il était un brillant violoniste et étant le plus âgé des garçons, c’est un peu lui qui faisait tourner la boutique quand son père se livrait à ses frasques (il buvait et courait les femmes).

Cependant, la mésentente avec le père a fini par le faire partir de Buenos Aires et il est allé s’installer à Mar del Plata où il a délaissé la musique et le violon, ce qui explique que l’on perde sa trace par la suite.

Beba (Lucela Delma) Pugliese (1936— …), pianiste, chef d’orchestre et compositrice

C’est la fille d’Osvaldo et de María Concepción Florio et donc la petite fille d’Adolfo, le flûtiste et éditeur.

Parmi ses compositions, Catire et Chicharrita qu’elle a joué avec son quinteto…

Carla Pugliese (María Carla Novelli) Pugliese (1977— …), Pianiste et compositrice

Petite fille d’Osvaldo et fille de Beba, la tradition familiale continue de nos jours, même si Carla s’oriente vers d’autres musiques.

Si vous voulez en savoir plus sur ce jeune talent :

https://www.todotango.com/creadores/biografia/1505/Carla-Pugliese/ (en espagnol)

https://www.todotango.com/english/artists/biography/1505/Carla-Pugliese/ (en anglais)

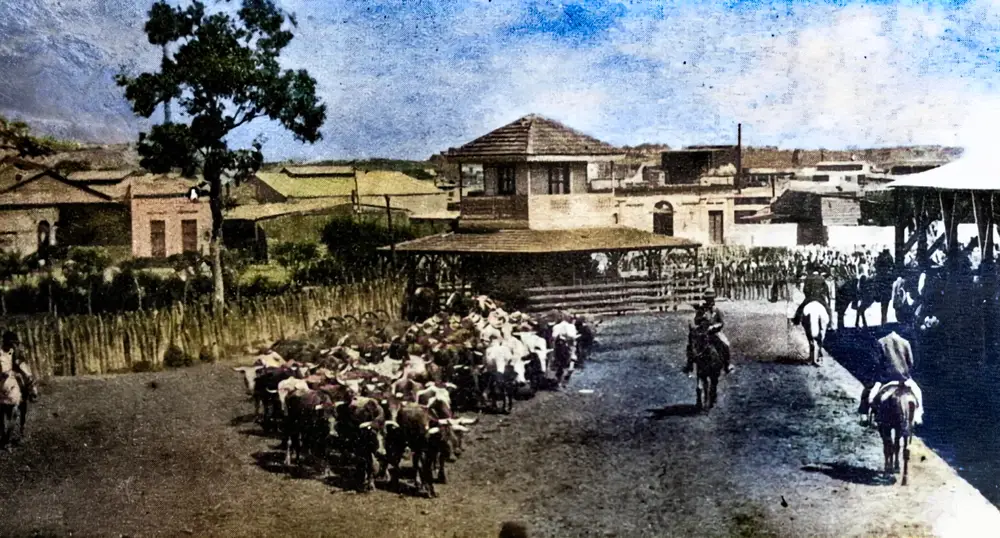

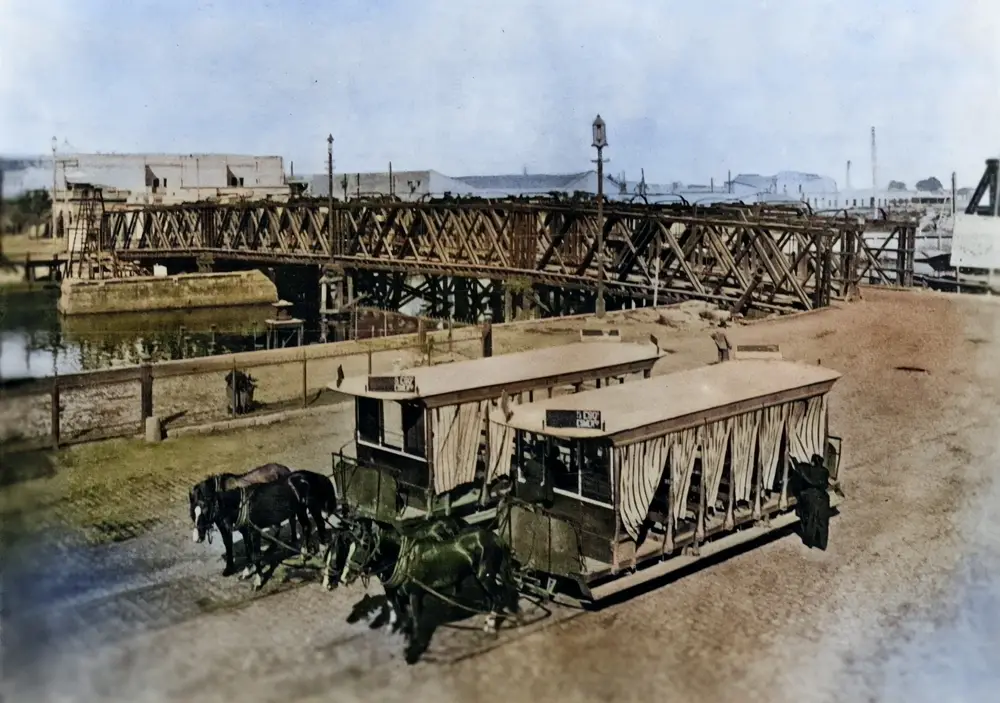

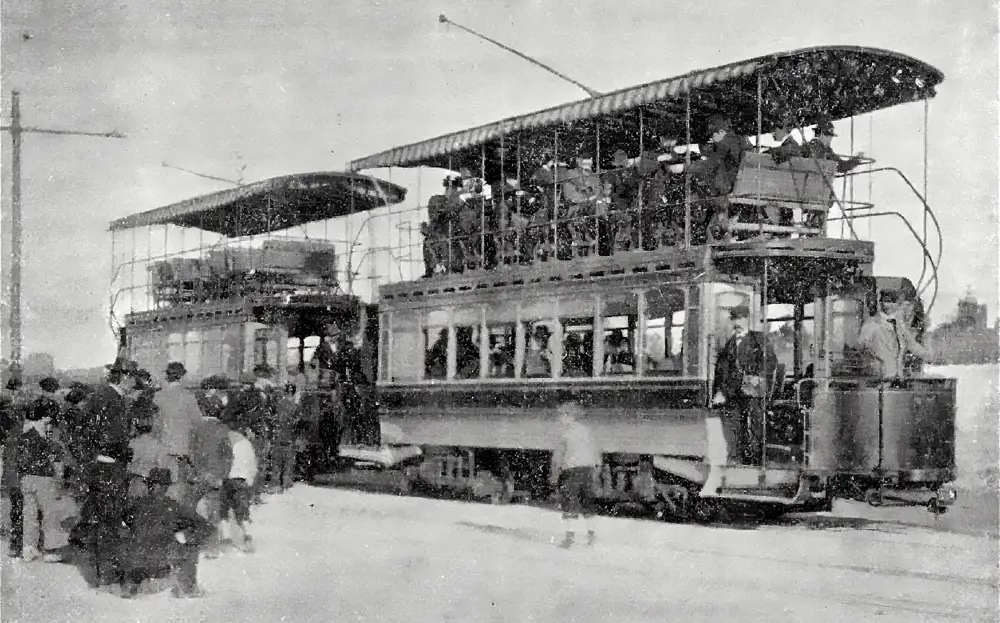

Les grands-parents de Pugliese

Je ne sais pas s’ils étaient musiciens. Le père était zapatero (cordonnier). Ce sont eux qui ont fait le voyage en Argentine où sont nés leurs 5 enfants. Ce sont deux parmi les milliers d’Européens qui ont émigré vers l’Argentine, comme le fit la mère de Carlos Gardel quelques années plus tard.

Roque PUGLIESE Padula

Né le 5 octobre 1853 — Tricarico, Matera, Basilicata, Italie

Zapatero. C’est de lui que vient le nom de Pugliese qu’il a certainement adopté en souvenir de sa terre natale.

Filomena Vulcano

Née en 1852 — Rossano, Cosenza, Calabria, Italie

Ils se sont mariés le 28 novembre 1896, dans l’église Nuestra Señora de la Piedad, de Buenos Aires.

Leurs enfants :

- Adolfo Juan PUGLIESE Vulcano 1876–1943 (Père d’Osvaldo, compositeur, éditeur et flûtiste)

- Antonio PUGLIESE Vulcano 1878 (Musicien et compositeur)

- Luisa María Margarita PUGLIESE Vulcano 1881

- Luisa María PUGLIESE Vulcano 1883

- Concepción María Ana PUGLIESE Vulcano 1885

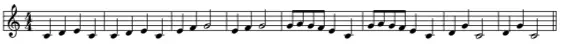

Extrait musical

Dans cette version il y a déjà tout le Pugliese à venir. Les versions enregistrées auparavant avaient déjà pour certaines des intonations proches. On peut donc penser que la puissance de l’écriture de Pugliese a influencé les orchestres qui ont interprété son œuvre. À l’écoute on se pose la question de la paternité de la composition. Alfredo, Osvaldo ou un autre ? Nous y reviendrons.

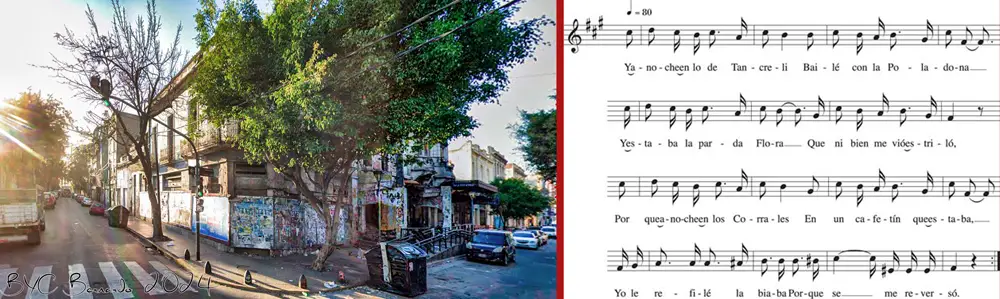

Les paroles

Ayer cantaron las poetas

y lloraron las orquestas

en las suaves noches del ambiente del placer.

Donde la bohemia y la frágil juventud

aprisionadas a un encanto de mujer

se marchitaron en el bar del barrio sud,

muriendo de ilusión

muriendo su canción.Mujer

de mi poema mejor.

¡Mujer!

Yo nunca tuve un amor.

¡Perdón!

Si eres mi gloria ideal

Perdón,

serás mi verso inicial.Y la voz en el bar

para siempre se apagó

su motivo sin par

nunca más se oyó.Embriagada Mimí,

que llegó de París,

siguiendo tus pasos

la gloria se fue

de aquellos muchachos

del viejo café.Quedó su nombre grabado

Adolfo et/ou Osvaldo Pugliese Letra : Eduardo Moreno

por la mano del pasado

en la vieja mesa del café del barrio sur,

donde anoche mismo una sombra de ayer,

por el recuerdo de su frágil juventud

y por la culpa de un olvido de mujer

durmióse sin querer

en el Café Concert.

Dans la version de la Típica Victor de 1930, Roberto Díaz ne chante que la partie en gras. Rosita Montemar chante deux fois tout ce qui est en bleu.

Traduction libre et indications

Hier, les poètes ont chanté et les orchestres ont pleuré dans les douces nuits de l’atmosphère de plaisir.

Où la bohème et la jeunesse fragile prisonnière du charme d’une femme se flétrissaient dans le bar du quartier sud, mourant d’illusion et mourant de leur chanson.

Femme de mon meilleur poème.

Femme !

Je n’ai jamais eu d’amour.

Pardon !

Si tu es ma gloire idéale

Désolé, tu seras mon couplet d’ouverture.

Et la voix dans le bar s’éteignit à jamais, son motif sans pareil ne fut plus jamais entendu.

Mimì ivre, qui venait de Paris, suivant tes traces, la gloire s’en est allée à ces garçons du vieux café.

Son nom était gravé par la main du passé sur la vieille table du café du quartier sud, où hier soir une ombre d’hier, par le souvenir de sa jeunesse fragile et par la faute de l’oubli d’une femme, s’est endormie involontairement dans le Café-Concert.

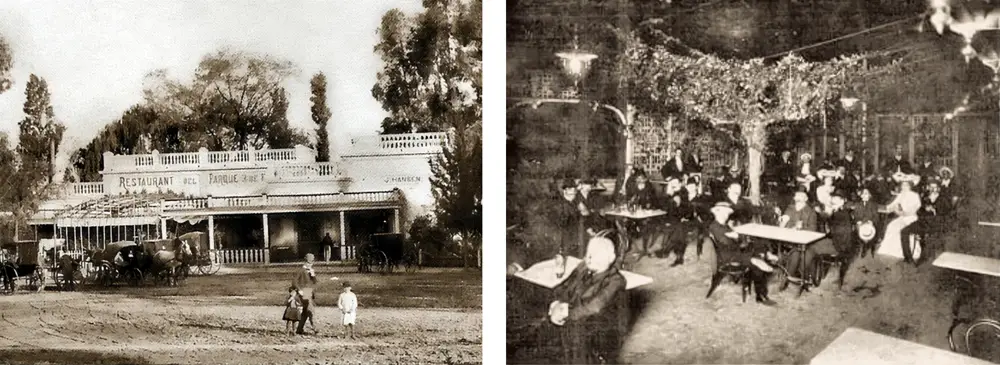

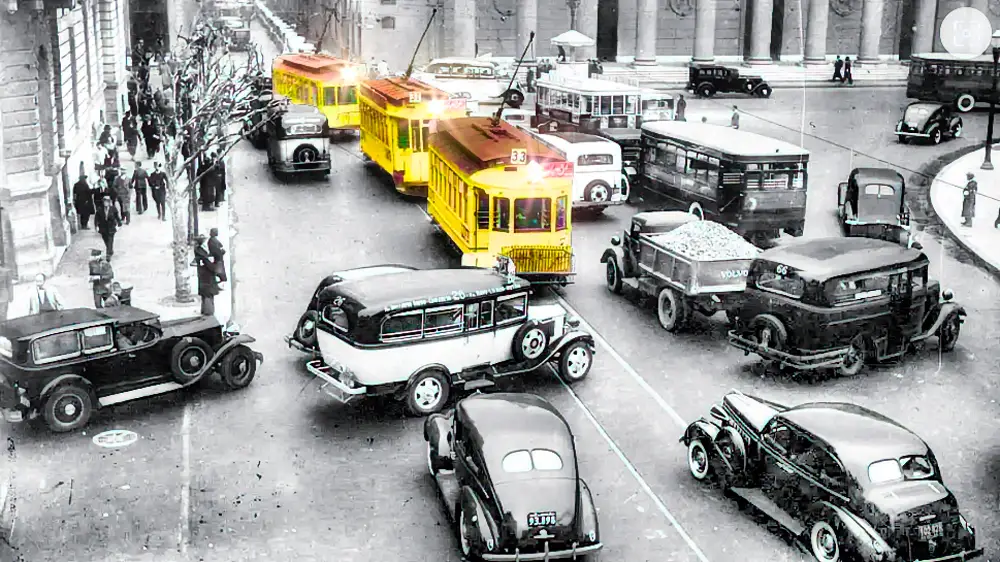

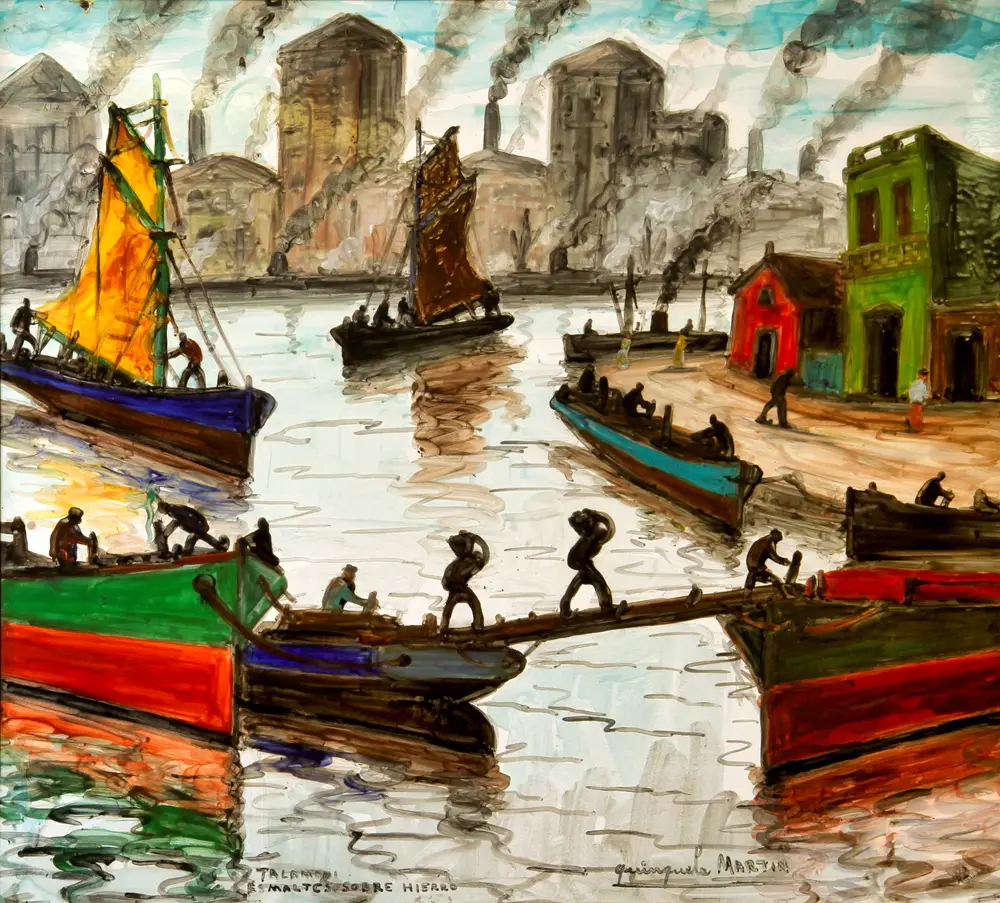

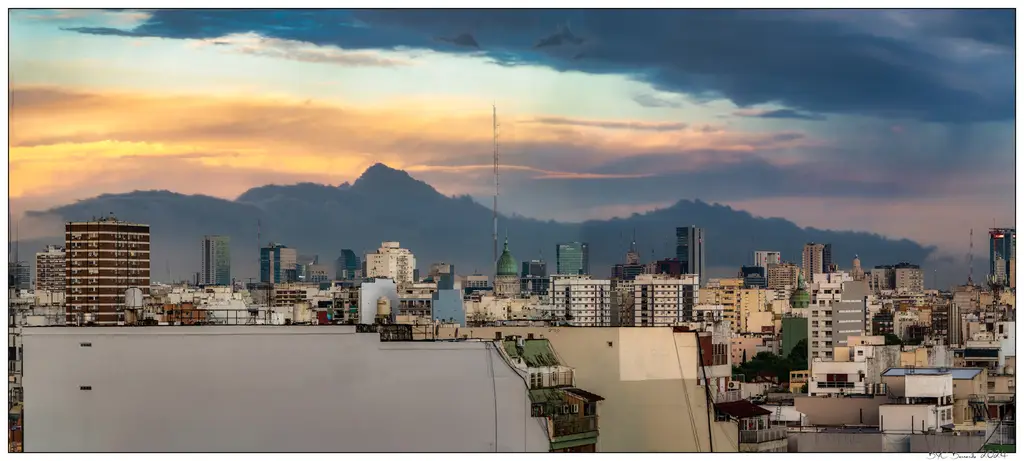

Dans ce tango, on voit l’importance du sud de Buenos Aires.

Autres versions

En 1985, on a au moins trois versions de Rucuerdo par Pugliese. Celle de « Grandes Valores », une émission de télévision, mais avec un son moyen, mais une vidéo. Alors, je vous la présente.

Recuerdo par Osvaldo Pugliese dans l’émission Grandes Valores de 1985.

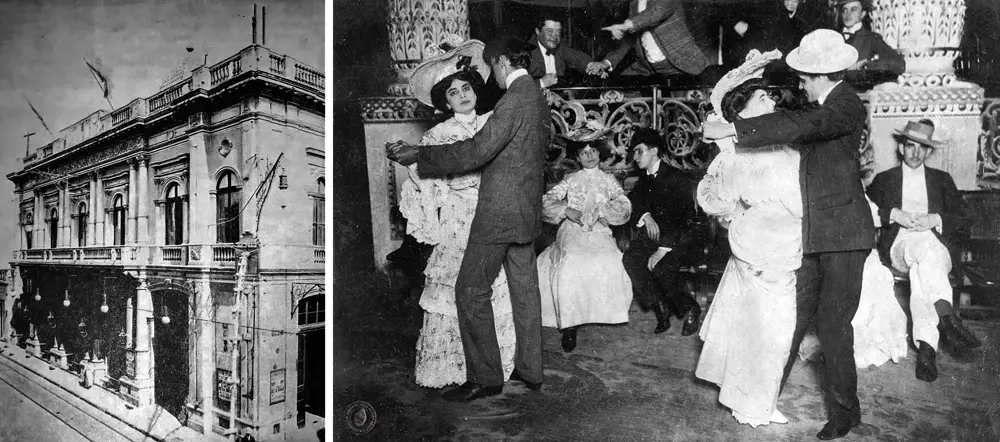

Puisqu’on est dans les films, je vous propose aussi la version au théâtre Colon, cette salle de spectacle fameuse de Buenos Aires.

Recuerdo par Osvaldo Pugliese au Théatre Colon, le 12 décembre 1985.

Pour terminer, toujours de 1985, l’enregistrement en studio du 25 avril.

Pugliese a continué à jouer à de nombreuses reprises sa première œuvre. Vous pouvez écouter les différentes versions, mais elles sont globalement semblables et je vous propose d’arrêter là notre parcours, pour traiter de notre fil rouge. Qui est le compositeur de Recuerdo ?

Qui est le compositeur de Recuerdo ?

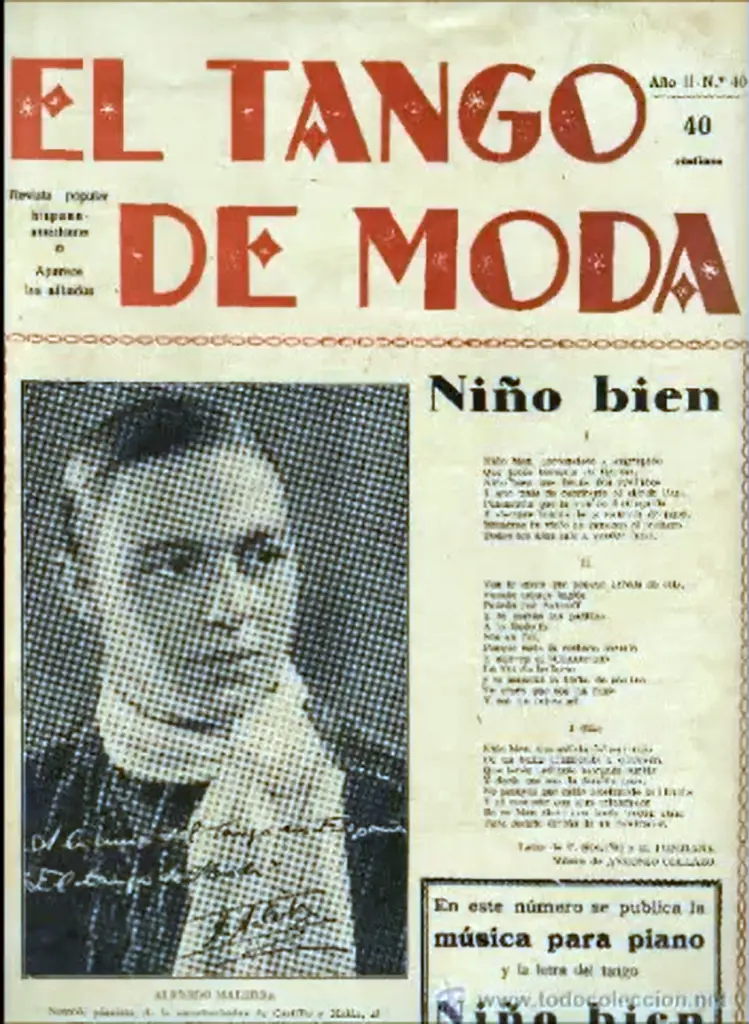

On a vu que la partition éditée en 1926 par Adolfo Pugliese mentionne son nom comme auteur. Cependant, la tradition veut que ce soit la première composition d’Osvaldo.

Écoutons le seul tango qui soit étiqueté Adolfo :

Ausencia, 1926-09-16 — José Bohr y su Orquesta Típica. C’est mignon, mais c’est loin d’avoir la puissance de Recuerdo.

On notera toutefois que la réédition de cette partition est signée Adolfo et Osvaldo. La seule composition d’Adolfo serait-elle en fait de son fils ? C’est à mon avis très probable. Le père et sa vie peu équilibrée et n’ayant pas donné d’autres compositions, contrairement à ses garçons, pourrait ne pas être compositeur, en fait.

Pour certains, c’est, car Osvaldo était mineur, que son père a édité la partition à son nom. Le problème est que plusieurs tangos d’Osvaldo avaient été antérieurement édités à son nom. Donc, l’argument ne tient pas.

Pour rendre la chose plus complexe, il faut prendre en compte l’histoire de son frère aîné

Adolfo (Fito). Ce dernier était un brillant violoniste et compositeur.

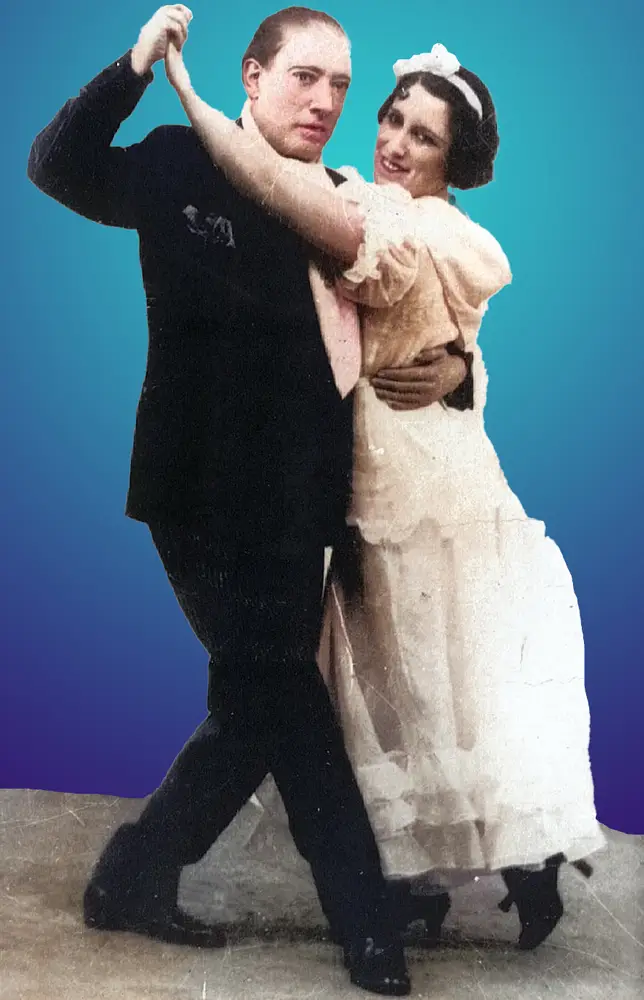

Pedro Laurenz, alors Bandonéiste dans l’orchestre de Julio De Caro, indique qu’il était avec Eduardo Moreno quand un violoniste Emilio Marchiano serait venu lui demander d’aller chercher ce tango chez Fito pour lui ajouter des paroles.

Marchiano travaillait alors au café ABC, comme l’indique Osvaldo qui était ami avec le bandonéoniste Enrique Pollet (Francesito) et qui aurait recommandé les deux titres marqués Adolfo (Ausencia et Recuerdo).

On est sur le fil avec ces deux histoires avec les mêmes acteurs. Dans un cas, l’auteur serait Adolfito qui donnerait la musique pour qu’elle soit jouée par De Caro et dans l’autre, ce serait Pollet qui aurait fait la promotion des compositions qui seraient toutes deux d’Osvaldo et pas de son père, ni de son grand frère.

Pour expliquer que le nom de son père soit sur les partitions de ces deux œuvres, je donne la parole à Osvaldo qui indique qu’il est bien l’auteur de ces tangos, et notamment de Recuerdo qu’il aurait donné à son père, car ce dernier, flûtiste avait du mal à trouver du travail et qu’il avait décidé de se reconvertir comme éditeur de partition. En effet, la flûte, très présente dans la vieille garde n’était plus guère utilisée dans les nouveaux orchestres. Cette anecdote est par Oscar del Priore et Irene Amuchástegui dans Cien tangos fundamentales.

Toujours selon Pedro Laurenz, la variation finale, qui donne cette touche magistrale à la pièce, serait d’Enrique Pollet, alias El Francés, (1901–1973) le bandonéoniste qui travaillait avec Eduardo Moreno au moment de l’adaptation de l’œuvre aux paroles.

Cependant, la version de 1927 chantée par Rosita Montemar ne contient pas la variation finale alors que l’enregistrement de 1926 par De Caro, si. Plus grave, la version de 1957, chantée par Maciel ne comporte pas non plus cette variation. On pourrait donc presque dire que pour adapter au chant Recuerdo, on a supprimé la variation finale.

Et en conclusion ?

Ben, il y a plein d’hypothèses et toutes ne sont pas fausses. Pour ma part, je pense que l’on a minimisé le rôle Fito et qu’Adolfo le père n’a pas d’autre mérite que d’avoir donné le goût de la musique à ses enfants. Il semble avoir été un père moins parfait sur d’autres plans, comme en témoigne l’exil d’Adolfito (Vicente).

Mais finalement, ce qui compte, c’est que cette œuvre merveilleuse nous soit parvenue dans tant de versions passionnantes et qu’elle verra sans doute régulièrement de nouvelles versions pour le plus grand plaisir de nos oreilles, voire de nos pieds.

Recuerdo restera un souvenir vivant.