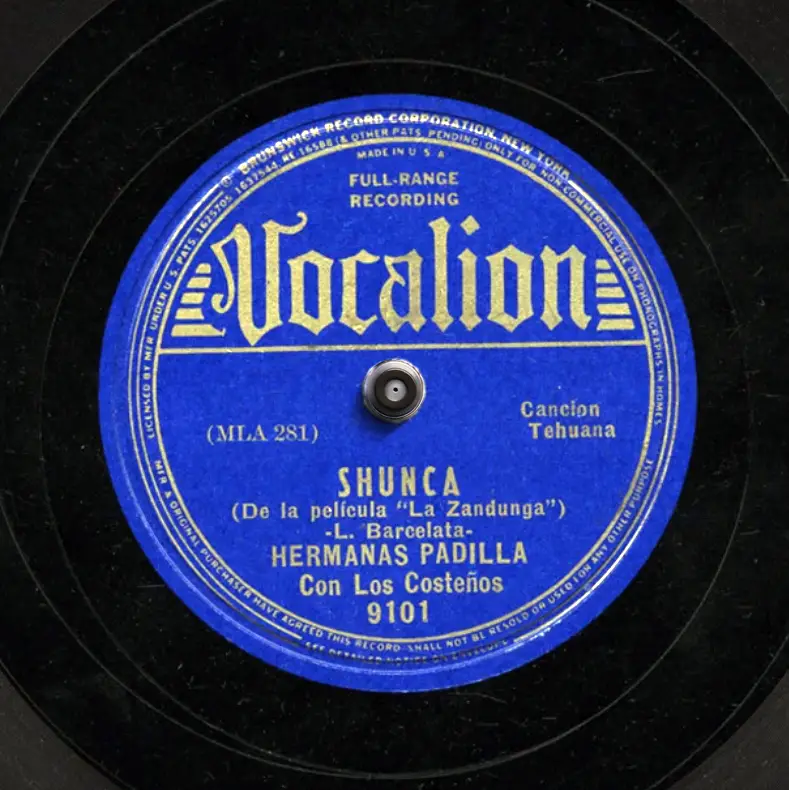

Lorenzo Barcelata Letra: Ernesto Cortázar

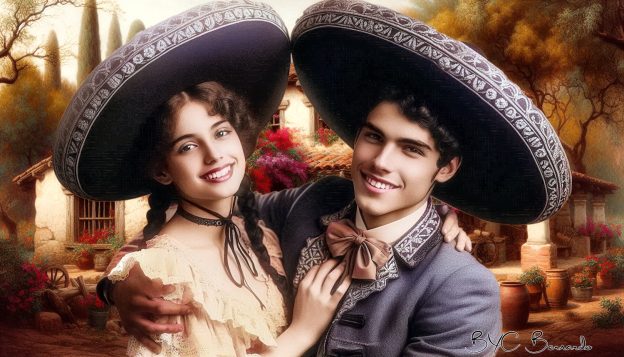

La Shunca est la cadette d’une famille. C’est également une parole affectueuse pour la fiancée. Cette valse enjouée, avec des paroles de Ernesto Cortázar, laisse planer un petit sous-entendu. Entrons dans la valse et laissons-nous bercer par les vagues de la musique qui vont nous mener assez loin des rives de l’Argentine.

Qui est la Shunca ?

Comme nous l’avons vu, la Shunca est la cadette de la famille. Ce terme est d’origine zapotèque, c’est-à-dire d’un peuple d’Amérique centrale et plus précisément du Mexique (région de Mexico), bien loin de l’Argentine. Cela pourrait paraître étonnant, mais vous vous souviendrez que nous avons souvent mis en valeur les liens entre le Mexique et l’Argentine dans d’autres anecdotes et que les musiciens voyageaient beaucoup, pour enregistrer dans des pays mieux équipés, ou pour assoir leur carrière.

Les deux auteurs, Lorenzo Barcelata et Ernesto Cortázar, sont mexicains. Par ailleurs, on connaît l’engouement des Mexicains pour la valse jouée par les mariachis et que même Luis Mariano chanta avec son titre, « La valse mexicaine ». Vous avez donc l’origine de l’arrivée de la Shunca dans le répertoire du tango argentin. Nous avons d’autres exemples, comme la Zandunga. Nous verrons que ce n’est pas un hasard…

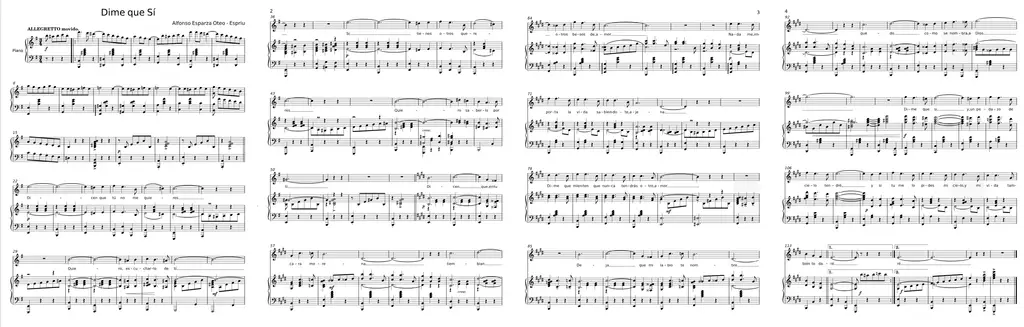

Extrait musical

La valse est instaurée dès le début avec un rythme soutenu, alternant des passages légatos et staccatos. À 42s arrivent l’air principal. À 1:05 Romeo Gavioli commence à chanter. À 1 :41, c’est le tour de Lita Morales, puis Horacio Lagos se lance à son tour pour former un trio avec les deux autres chanteurs. Comme souvent, la fin tonique est constituée de doubles-croches qui donnent une impression de vitesse, même si le rythme est le même qu’au début.

Des duos et trios à gogo

Donato a aimé utiliser des duos et trios de chanteurs, sans doute plus que d’autres orchestres. J’ai indiqué duo+ et trio+ quand il y avait deux ou trois chanteurs identifiés et un chœur. Le (+) est car il y a plus que le duo ou le trio.

Trios Horacio Lagos, Lita Morales, Romeo Gavioli :

Estrellita mía, La Shunca, Luna, Volverás….pero cuándo (valses)

Sinfonía de arrabal (tango).

Trios+ Horacio Lagos, Lita Morales avec chœur :

Mañana será la mía (valse).

No se haga mala sangre (polka).

Trio+ Félix Gutiérrez, Luis Díaz avec chœur :

La Novena (tango)

Duos Horacio Lagos, Lita Morales :

Carnaval de mi barrio, Chapaleando barro, Sinsabor, Sombra gaucha (tangos)

Duos Romeo Gavioli, Lita Morales :

Mi serenata, Yo te amo (tangos).

Duos Gavioli, Horacio Lagos :

Amando en silencio, Lonjazos (tangos)

Noches correntinas (valse)

Repique del corazón, Sentir del corazón (milongas).

Duos Antonio Maida, Randona (Armando Julio Piovani) :

Amores viejos, Quien más… quien menos…, Riachuelo, Ruego, Una luz en tus ojos (tangos).

Duos Horacio Lagos, Randona (Armando Julio Piovani) :

Si tú supieras, Te gané de mano (tangos).

Cara negra, Sacale punta (milongas)

Duos Hugo del Carril et Randona (Armando Julio Piovani) :

Rosa, poneme una ventosa (tango)

Mi morena (paso doble)

Duo Daniel Adamo et Jorge Denis :

El lecherito (milonga)

Duo avec Teófilo Ibáñez :

Madre Patria (paso doble)

Duo Roberto Morel y Raúl Ángeló :

T.B.C. (tango)

Duo+ Antonio Maida avec chœur :

Sandía calada (ranchera)

Duo+ Carlos Viván avec chœur :

Mamá (tango)

Duos+ Félix Gutiérrez avec chœur :

La novena, Que Haces! Que Haces! (tango)

Duos+ Horacio Lagos avec chœur :

Hacete cartel, Hay que acomodarse (tangos)

Virgencita (valse)

Pierrot apasionado (marche brésilienne)

Duo+ Juan Alessio avec chœur :

Hola!… Qué tal?… (tango)

Duo+ Lita Morales avec chœur :

Triqui-trá (tango)

Duos Luis Díaz avec chœur :

Chau chau, Severino, El once glorioso, Felicitame hermano (tangos)

Candombiando (maxixe)

Ma qui fu (tarentelle)

Ño Agenor (ranchera)

C’est un beau record.

Paroles

La luna se ve de noche,

El sol al amanecer,

Hay quienes por ver la luna

Otra cosita no quieren ver.Me dicen que soy bonita,

Quién sabe porque será,

Si alguno tiene la culpa

Que le pregunten a mi papá.Shunca para acá, Shunca para allá,

¡Ay!, las olas que vienen y van,

Shunca para acá, Shunca para allá,

¡Ay!, cariño me vas a matar.

Lorenzo Barcelata Letra: Ernesto Cortázar

Traduction libre et indications

La lune se voit la nuit,

Le soleil à l’aube,

Il y a certains qui voient la lune

Une autre petite chose, ils ne veulent pas la voir.

Ils me disent que je suis jolie

Qui sait pourquoi c’est le cas,

Si quelqu’un en a la faute

Demandez-le à mon papa. (J’imagine que le père n’est pas si beau et qu’il faut chercher ailleurs les gènes de beauté de la Shunca)

Shunca par ci, Shunca par-là,

Oh, les vagues qui vont et viennent,

Shunca par ici, Shunca par-là,

Oh, chéri, tu vas me tuer.

Autres versions

Il n’y a pas d’autre enregistrement argentin de ce titre, je vous propose donc de compléter avec des versions mexicaines…

Shunca et Zandunga, hasard ?

Ben, non. La Zandunga est un air espagnol originaire d’Andalousie (jaleo andaluz) qui est devenu l’hymne de l’Isthme de Tehuantepec que nous avons déjà évoqué à propos de Tehuana.

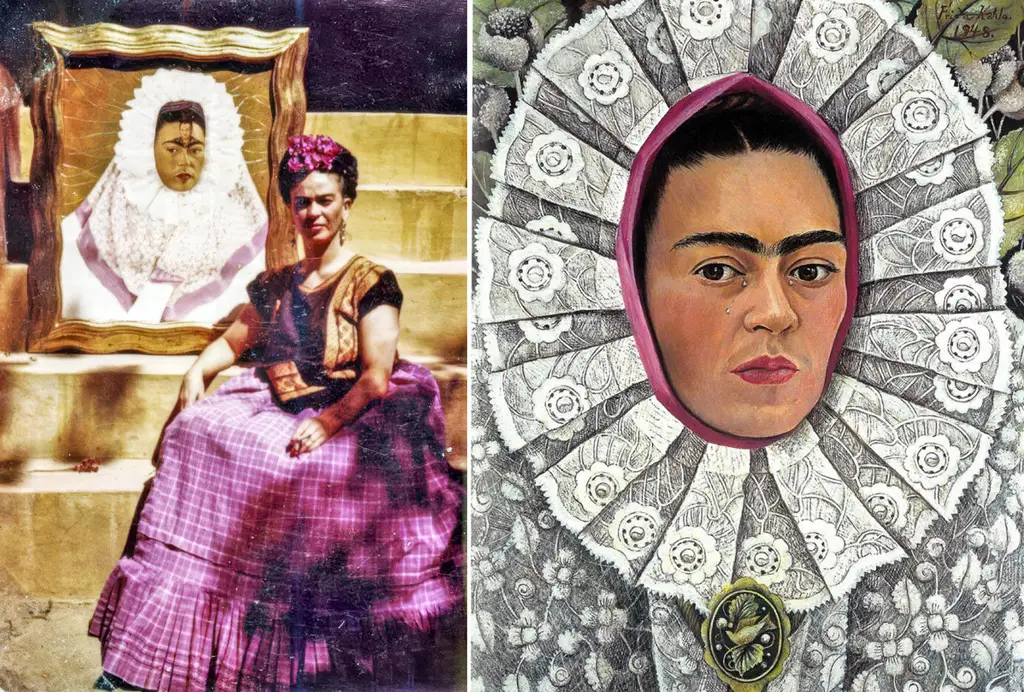

En 1937, le réalisateur Fernando de Fuentes réalisa un film de ce titre avec Lupe Vélez dans le rôle principal. Elle y chante La Shunca.

La Zandunga a été arrangée par divers auteurs comme Lorenzo Barcelata et Max Urban (pour le film), Andres Gutierrez, A. Del Valle, Guillermo Posadas ou Máximo Ramó Ortiz.

La Shunca attribuée à Lorenzo Barcelata et les autres titres sont indiqués au générique du film comme « inspirés » d’airs de la région.

Dans ces extraits du film La Zandunga, vous pourrez entendre premièrement, La Shunca, puis voir danser la Zandunga. J’ai ajouté le générique du début où vous pourrez de nouveau entendre la Zandunga.

Je pense que vous avez découvert le chemin emprunté par ce titre. Lorenzo Barcelata a arrangé des airs de son pays pour un film et avec la diffusion du film et des disques, l’air est arrivé en Argentine où Donato a décidé de l’enregistrer. Voici donc, un autre exemple de pont, ici entre le Mexique et l’Argentine.

À bientôt les amis !