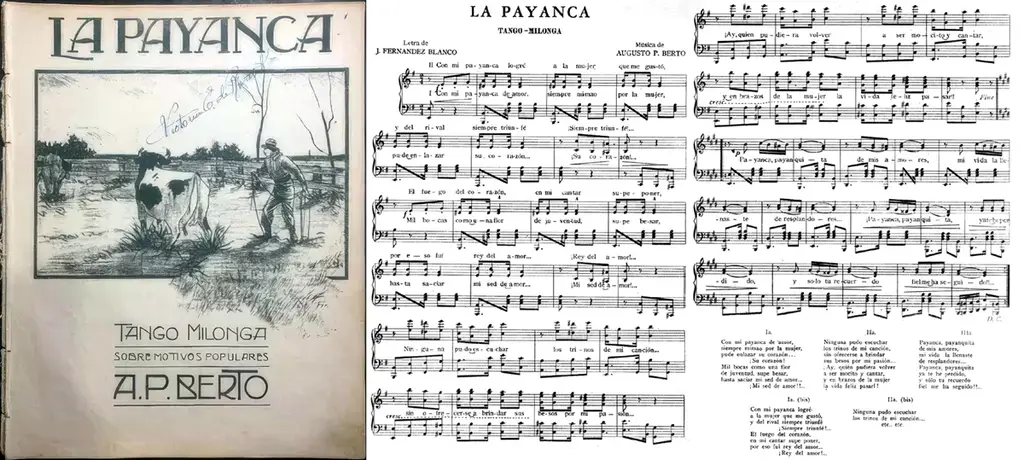

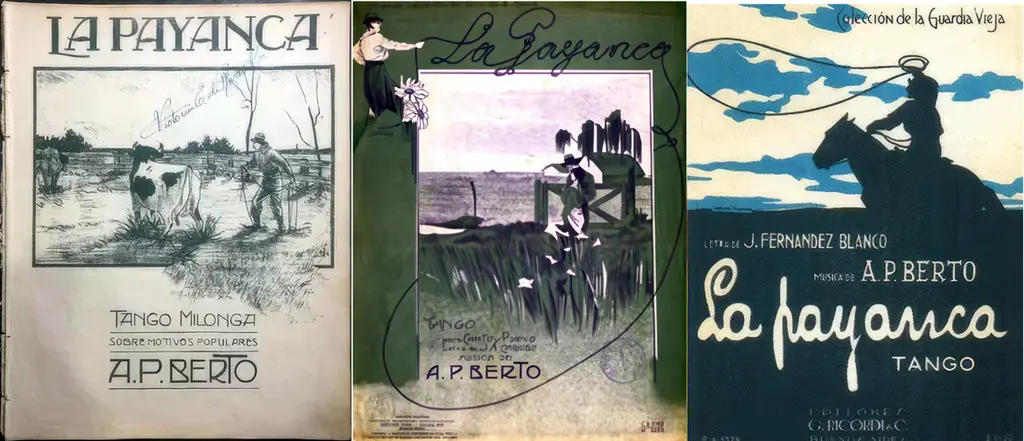

Manuel Jovés Letra: Manuel Romero

Qui n’a pas été ému par la voix de Roberto Rufino chantant Patotero sentimental ? Mais savez-vous que cet enregistrement suit de presque 20 ans un succès phénoménal qui obligeait Ignacio Corsini à rechanter cet air souvent plus de cinq fois à la suite. Je vous invite à vous plonger dans l’histoire de ce patotero, émouvant par ses regrets et par là-même découvrir un peu plus cet univers des cabarets, repaire des patoteros.

Je publie cet article le 26 janvier qui est la date anniversaire de la version de Di Sarli avec Mario Pomar et pas celle que je mets en avant, avec Roberto Rufino. Je triche donc un petit peu, on pourra toujours en reparler un 6 juin…

Patoteros, apaches, youth gangs…

Un patotero est le membre d’une patota, un groupe de jeunes enclins à la violence et à la délinquance. Ce phénomène de bandes de jeunes est sans doute une des conséquences de la révolution industrielle qui a jeté des générations de paysans dans les villes. Si les parents y travaillaient, les jeunes qui voyaient les conditions méprisables de vie de leurs parents trouvaient refuge dans des activités, plus ou moins lucratives à défaut d’être honnêtes.

Si à Paris, les Apaches (bandes de jeunes délinquants surnommées ainsi par le journaliste Henri Fouquier en référence à la brutalité de leurs crimes qui rappelaient les romans de Fenimore Cooper colportant des idées colonialistes sur la violence des Indiens américains) étaient particulièrement violents, à Buenos Aires, les patoteros étaient un peu moins craints par la population. Pour juger de la différence, on peut s’intéresser à leurs danses, vraiment très différentes.

Pour les Argentins, je ne vous propose pas de vidéo, il vous suffit d’imaginer un tango canyengue accentuant l’aspect « canaille », les fentes et autres passes (figures) inspirées du combat au couteau.

Pour le côté parisien, la danse des apaches est une danse qui alterne des moments violents et des moments plus sensuels. C’est une dramatisation des relations entre femmes et hommes. Cette danse perdurera en France jusque dans les années 60. On retrouvera ses figures, reprises dans d’autres danses comme le lindy-hop, le rock acrobatique, le tango de show, voire le tango de danse sportive.

Extrait musical

Le patotero s’avance avec des pas bien marqués qui alternent avec de longs glissandos des violons.

Rufino commence à chanter, en respectant le rythme initial. Sa voix est expressive et il ne sombre pas dans le pathos que peuvent présenter d’autres chanteurs. Cette sensibilité associée à la pression constante de l’orchestre fait que les danseurs trouveront leur compte dans cette version idéale pour la danse. Le plaisir des oreilles et des jambes.

Nous verrons que cet équilibre qui semble si simple et naturel dans cette version a du mal à se retrouver dans les nombreux autres enregistrements du titre, du moins dans les versions de danse, celles pour l’écoute entre dans une autre catégorie. Par exemple, le même Di Sarli, avec l’excellent Mario Pomar fait un autre enregistrement en 1954 et il est difficile d’y trouver la même dansabilité, même si bien sûr de nombreux danseurs tomberont sous le charme de cette autre version (qui est la vraie version du jour, puisqu’enregistrée un 26 janvier).

Paroles

Patotero, rey del bailongo

Patotero sentimental

Escondés bajo tu risa

Muchas ganas de llorar

Ya los años se van pasando

Y en mi pecho, no entra un querer

En mi vida tuve muchas, muchas minas

Pero nunca una mujer

Cuando tengo dos copas de más

En mi pecho comienza a surgir

El recuerdo de aquella fiel mujer

Que me quiso de verdad y que ingrato abandoné

De su amor, me burlé sin mirar

Que pudiera sentirlo después

Sin pensar que los años al correr

Iban crueles a amargar, a este rey del cabaret

Pobrecita, cómo lloraba

Cuando ciego la eche a rodar

La patota me miraba, y

No es de hombre el aflojar

Patotero, rey del bailongo

Siempre de ella te acordarás

Hoy reís, pero en tu risa

Solo hay ganas de llorar

Manuel Jovés Letra: Manuel Romero

Traduction libre des paroles

Patotero, roi du bal

Patotero sentimental

Tu caches sous ton rire beaucoup d’envies de pleurer.

Et les années passent et, dans ma poitrine, aucun amour n’entre.

Dans ma vie, j’ai eu beaucoup, beaucoup de poulettes (chéries), mais jamais une femme.

Quand j’ai deux verres de trop, dans ma poitrine commence à resurgir le souvenir de cette femme fidèle qui m’aimait vraiment et que j’ai abandonnée ingratement.

De son amour, je me moquais sans voir que je pourrais le ressentir plus tard, sans penser que les années, à mesure qu’elles s’écoulaient, étaient cruelles à aigrir ce roi du cabaret.

Pauvre petite, comme elle pleurait quand aveugle j’ai commencé à la larguer.

La bande (patota) m’observait, et ce n’est pas à un homme de se relâcher (se laisser attendrir).

Patotero, roi du bal, toujours, tu te souviendras d’elle.

Aujourd’hui tu ris, mais, dans ton rire, il n’y a que l’envie de pleurer.

Autres versions

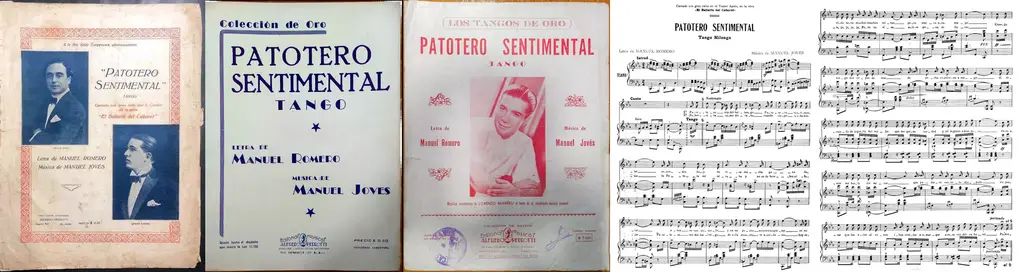

C’est Corsini qui a créé le titre. Nous verrons cela en fin d’article. Ce fut son premier grand succès, ce tango a lancé sa carrière.

La même année, Carlos Gardel décide d’enregistrer le titre. Cette vidéo de Sinfonia Maleva permet de suivre les paroles chantées par Carlos Gardel.

La voix un peu acide de Ferrari ne sert pas aussi bien le thème que celle de Rufino ou de Corsini. D’un point de vue de la danse, les manières de Ferrari rendent cet enregistrement peu propice à la danse. C’est un peu dommage, car l’orchestre fait un assez joli travail.

Une Jolie version qui ne détrônera pas celle de Di Sarli et Rufino, mais qui se laisse écouter et qui a obtenu un certain succès à son époque, comme en témoigne la partition présentée au début de cet article.

Dans la veine des tangos à écouter il y a cette version. La voix précieuse de Pacheco est-elle réellement adaptée au rôle d’un patotero, même converti ? On a du mal à croire à cette histoire, d’autant plus que Fresedo multiplie ses fioritures, tout aussi peu propices à la danse que celles de Florindo Sasonne de la même époque.

J’adore Mario Pomar et son interprétation ne souffre d’aucune critique. C’est juste que le choix un peu moins tonique rend, à mon sens, le titre un peu moins agréable à danser que la version avec Rufino enregistrée 13 ans plus tôt. C’est cette version qui a été enregistrée un 26 janvier et qui devrait donc officiellement être le tango du jour.

J’ai parlé des bruitages de Sassone à propos de la version de 1952 de Fresedo, je pense que vous remarquerez que Sassone ne les propose pas dans cet enregistrement. C’est assez logique, car ces bruitages sont le témoignage d’une époque et qu’ils furent abandonnés par la suite. Vous noterez toutefois les moments où Sassone quelques années plus tôt aurait abusé de ces effets. Si Sassone n’est pas un pourvoyeur de tango de danse, il faut reconnaître qu’avec l’interprétation inspirée de Macri, le résultat est plutôt sympa, même si à mon avis, il ne devrait pas franchir la porte de la milonga (en tous cas pas trop souvent 😉

L’harmonica d’Hugo Díaz, une voix à lui tout seul. L’ambiance jazzy donnée par le piano et la guitare ne satisfera cependant pas les danseurs qui réserveront le titre pour une écoute au coin du feu.

Le bandonéon expressif de Leopoldo Federico nous offre un duo avec Carlos Gari dont la voix puissante contraste avec tous les instruments. C’est une belle interprétation, pleine d’émotion. L’opposition, voix et instruments du début s’apaise progressivement pour nous offrir un paysage sonore parfaitement cohérent. Moi, j’aime bien, mais bien sûr, ça reste entre mon ordinateur et moi, cela ne passera pas sur les haut-parleurs de la milonga.

Le piano sait souvent être expressif. Je vous laisse juger si Carlos García a su suffisamment faire parler son instrument…

Une version très différente mais pas inintéressante. Vous pouvez jeter un œil à leur site, celui d’Aureliano Marin, arrangeur, directeur et contrebassiste du trio en plus d’en être le chanteur.

On termine ici, avec une version plus traditionnelle.

Origine de ce tango

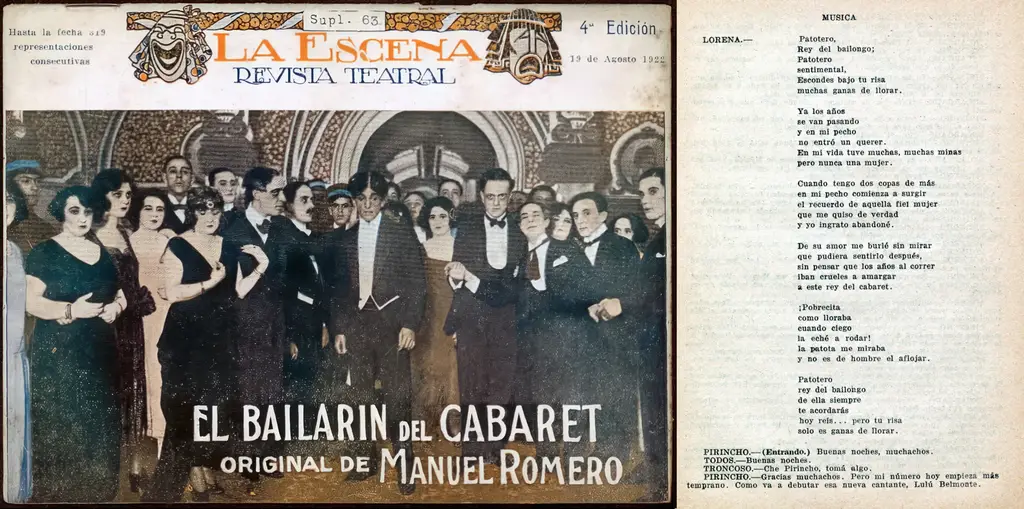

Comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises, les tangos qui animent nos milongas ont souvent été créés pour des revues musicales, des pièces de théâtre ou des films. Celui-ci ne fait pas exception. Il était une des scènes de la pièce « El bailarín del cabaret » (le danseur de cabaret) qui fut lancée le 12 mai 1922 au théâtre Apolo par la compagnie de Cesar Ratti, et qui eut un succès immense, notamment pour l’interprétation par Ignacio Corsini de notre tango du jour.

Les spectateurs bissaient de nombreuses fois ce titre que Corsini chantait, appuyé sur le dossier d’une chaise et avec le genou droit sur l’assise. On connait ce détail par Osvaldo Sosa Cordero dans « Historia de las varietés en Buenos Aires 1900-1925 » qui nous apprend également que 800 disques de ce titre ont été gravés en 1922 et comme nous l’avons vu, Gardel s’est aussi emparé du phénomène, la même année.

Il me semble intéressant de voir comment s’articulaient ces variétés.

Dans la pièce de Manuel Romero, El bailarín del cabaret, où se trouve cette pièce, il y a 4 tableaux. L’apparition de ce tango est dans le troisième.

La scène se passe dans un cabaret luxueux et tous dansent un foxtrot joué par l’orchestre dirigé par Félix Scolatti Almeyda, sauf Maria qui est triste à sa table et une famille qui découvre cet univers.

Je vous reproduis ici un dialogue savoureux où un jeune homme (Troncoso) souhaite inviter la fille de la famille de visiteurs (Cayetana) et qui se termine par l’introduction de notre tango, Patotero sentimental.

Dialogues liminaires au tango Patotero sentimental

TRONCOSO.- Buenas noches. ¿ Me acompaña ese tango señorita?

CAYETANA.-Yo no me comando sola. Pídale permiso a me papá.

D. GAETANO.-E iñudole, cabayere. Me nena non « bala ».

TRONCOSO.-¿Cómo es eso? ¿Acaso usted. no sabe que toda mujer que entra aquí está obligada a bailar?

D. GAETANO.-Ma nun. diga.

TRONCOSO.–Si, señor, sino va a haber tiros.

CAYETANA.-Papá, vamo in casa. (Troncoso saca un revólver.)

D. GAETANO.-Boeno … boeno .. . que « bale » pero no me lamprete mucho. (Bailan ridiculamente.)

CATALINA.-Gaetano; roa mire como le hace co la pierna.

D. GAETANO.-(Parándolo.) ¡Ah! ¡No covencito, eso no, pe la madonna!

Me hija non he una melunguera cualunque. E osté, non debe hacerle cosquiyite inta la gamba, Sabe?

TRONCOSO.-¿Dónde le he hecho cosquillas?

D. GAETANO.-¿E me lo pregunta todavía? ¡Chancho!

TRONCOSO.-¡Salí de ahí otario!(Le da un bife,y lo sacan a bofetadas

hasta la calle, madre e hija van detras, la orquesta ataca un paso doble. Tumulto, risas y todos bailan.) ¿ Vamos a bailar, Marta?

MARTA.-No: dejame, no quiero bailar hoy.

TRONCOSO.-¿ Qué te pasa?

MARTA.-Nada. Dejame.

TRONCOSO.-¿Pero qué tenés vos esta noche?

MARTA.-Nada. Se van a reir si lo digo.

PANCHITO.-Dejala; algún metejón nuevo.

MARTA.-No, nada de eso, les juro.

MARGOT.-A ver, decimelo ami. Yo soy tu amiga .

M-ARTA.-¡Es qué! … Pero no, es ridículo.

MARGOT.-Deci … .

MARTA.-Pero no se rían. He dejado a mi nene en casa con cuarenta

grados de fiebre y se me va a morir y yo no quiero que se me muera. (Llorando.)

LA BEBA.-¡Já, já, já! Dejate de sentimentalismos.

TRONCOSO.-¡Qué desgraciada! (Todos rien.)

LORENA.-¿Por qué se ríen de ella?

TRONCOSO.-A vos que te pasa? De un tiempo a esta parte el mozo se ha puesto muy sentimental.

LA BEBA.-En cuanto toma dos copas se pone imposible.

LORENA.-Para ustedes no hay nada respetable en la vida …

TRONCOSO.-Pero hermano! Vos, el rey de los patateros, hablando asi! . . .

LORENA.-¿ Y qué? ¿Acaso un patatero no puede tener alma? Si ustedes supieran …

Traduction des dialogues

TRONCOSO.- Bonsoir. M’accompagneriez-vous pour ce tango, mademoiselle ?

CAYETANA : Je ne me commande pas. Demandez la permission à mon père.

D. GAETANO.- C’est inutile jeune-homme. Ma fille ne « danse » pas. (Les guillemets soulignent l’opinion que le père a de ces danses de cabaret).

TRONCOSO.- Comment cela se fait-il ? Vraiment? Ne savez-vous pas que chaque femme qui entre ici est obligée de danser ?

D. GAETANO.-Mais nul me l’a dit.

TRONCOSO.–Oui, monsieur, sinon il y aura des coups de feu.

CAYETANA.-Papa, rentrons à la maison. (Troncoso sort un revolver.)

D. GAETANO.-Bien … Bien .. . qu’ils « dansent » cette « danse » mais ne la serrez pas trop. (Ils dansent ridiculement.)

CATALINA.-Gaetano ; Roa, regarde comment il fait avec sa jambe.

D. GAETANO.- (L’arrêtant.) Ah ! Non jeune homme, pas ça, par la Madone !

Ma fille n’est pas une melunguera (milonguera, le père ne connait pas bien et déforme le mot) quelconque. Et il ne faut pas chatouiller la jambe, vous savez ?

TRONCOSO : Où l’ai-je chatouillée ?

D. GAETANO : Et vous me demandez en plus ? Cochon!

TRONCOSO : Sors d’ici, otario ! (Otario, cave, naïf, idiot) (Il le gifle, et ils le sortent avec des baffes) jusqu’à la rue. La mère et la fille se glissent derrière, l’orchestre attaque un paso doble. Tumulte, rires et tout le monde danse.) On va danser, Marta ?

MARTHA : Non, laisse-moi, je ne veux pas danser aujourd’hui.

TRONCOSO : Que t’arrive-t-il ?

MARTA.-Rien, laisse-moi.

TRONCOSO : Mais qu’as-tu ce soir ?

MARTA : Rien, ils vont rire si je le dis.

PANCHITO : Laisse-la ; quelque chose d’une nouvelle amourette.

MARTA : Non, rien de tel, je vous jure.

MARGOT : Eh bien, dis-le-moi. Je suis ton amie.

MARTA.-C’est que ! … Mais non, c’est ridicule.

MARGOT.-Parle… .

MARTA : Mais ne riez pas. J’ai laissé mon bébé à la maison avec quarante degrés de fièvre et il va mourir et je ne veux pas qu’il meure. (En pleurs.)

LA BEBA.-Ah-Ah-Ah Arrête avec la sentimentalité.

TRONCOSO : Quelle malchance ! (Tout le monde rit.)

LORENA.-Pourquoi vous moquez-vous d’elle ?

TRONCOSO : Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Depuis quelque temps, le monsieur (beau jeune-homme) est devenu très sentimental.

LE BÉBÉ : Dès qu’il boit deux verres il devient impossible.

LORENA.-Pour vous, il n’y a rien de respectable dans la vie…

TRONCOSO : Mais frère ! Toi, le roi des patateros, tu parles ainsi !…

LORENA : Et alors ? Un patatero ne peut-il pas avoir une âme ? Si vous saviez…

Et là, Ignacio Corsini retourne une chaise, pose un genou sur l’assise et s’appuie au dossier avant d’entamer cette chanson qu’il reprendra de nombreuses fois à la demande des spectateurs.

Lors d’une représentation, le chef de la troupe, Cesar Ratti, a essayé d’interdire les bis multiples. Finalement, il a dû céder devant la pression du public et il y a eu cinq bis.

Voilà, vous en savez sans doute un peu plus sur l’histoire de ce tango et du lien entre notre musique favorite, les cabarets, théâtres et autres lieux de spectacle du début du vingtième siècle.

À bientôt, les amis !