Norberto Horacio Ramos, Pastor Cores y Víctor Osvaldo Monteleone

Notre musique du jour est un peu particulière. Elle a été composée en hommage à Rodolfo Biagi. Elle s’appelle A Manos Brujas et est dédicacée à Rodolfo Biagi, dont c’était le surnom. Nous allons donc nous intéresser à ce surnom, à Biagi, au Trio Yumba et… au Fox-trot. Ce parcours nous permettra de mettre à jour une arnaque. Commençons l’enquête…

Le trio Yumba et le trio Don Rodolfo, une arnaque pour les fans de Biagi

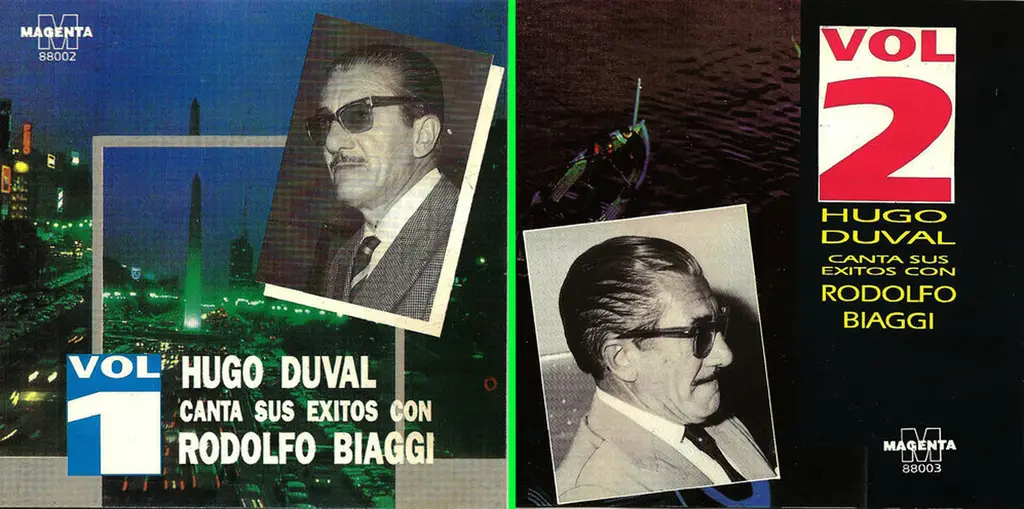

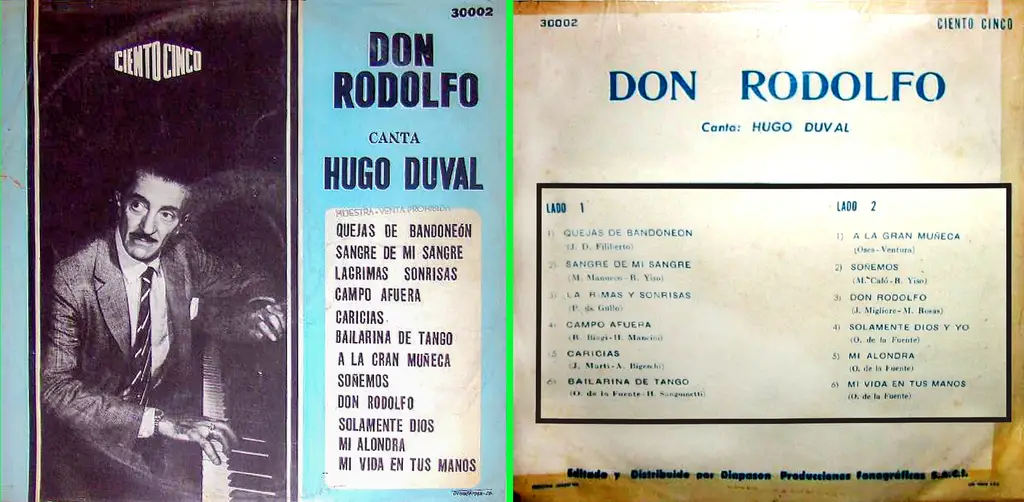

Ce trio éphémère s’est dédié à honorer Rodolfo Biagi, mort peu avant cet enregistrement, le 24 septembre 1969. On lui doit deux disques nommés, Hugo Duval canta sus exitos con Rodolfo Biaggi (avec deux « G »).

Le trio a été constitué par le pianiste Norberto Ramos et le bandonéoniste Pastor Cores, associés au chanteur Hugo Duval, qui fut un des chanteurs de Biagi.

À la contrebasse se sont relayés deux frères Monteleone, Víctor Osvaldo pour le disque 1 (trio Yumba) et son grand frère, Mario pour le disque 2 (Trio Don Rodolfo).

Sur les disques, les noms du trio sont passés sous silence. Cette supercherie a sans doute fait croire à beaucoup d’acheteurs qu’ils achetaient un disque inédit de Rodolfo Biagi. En effet, celui-ci a cessé d’enregistrer en 1962 si on excepte quelques titres en 1963 et 1964 (dont la plupart sont des enregistrements d’émissions de radio, peu écoutables selon les critères actuels).

En 1970, quelques mois après la mort de Biagi et pour l’anniversaire de sa naissance (14 mars 1906), ces disques étaient donc destinés à faire sensation (gagner de l’argent). Les fans orphelins pouvaient retrouver leur chef d’orchestre adoré. Enfin, ils pouvaient le penser, même si ce n’était finalement pas du tout le cas.

Un autre élément à charge pour l’éditeur et ce trio est leur dénomination, Trio Yumba et Don Rodolfo. Ces éléments feront sans doute penser immédiatement à Pugliese, auteur de la Yumba et parfois appelé Don Osvaldo, même si San Pugliese est plus courant. Le terme de Don, en tous cas, est une façon de suggérer que l’on parle d’un grand artiste, une marque de respect que l’on peut tout à fait attribuer à Biagi.

On notera que l’on trouve parfois la mention Don Pugliese, mais celle-ci est fautive, Don ne s’emploie qu’avec le prénom, voire le prénom suivi du nom, jamais avec le nom de famille.

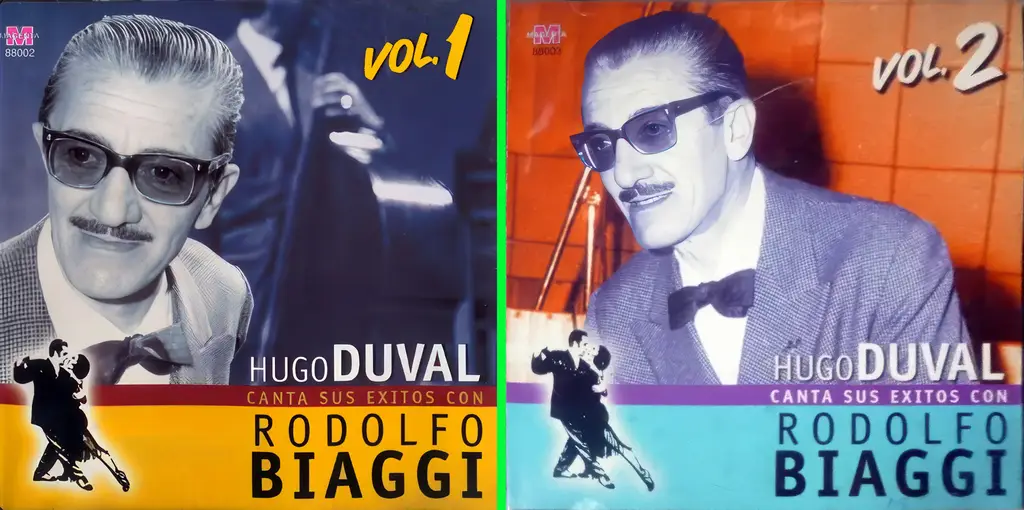

Pour revenir à notre trio, on peut sans doute conclure qu’ils ont fait un coup « marketing » avec leur jeune maison d’édition, Magenta, en essayant de tromper à l’aide de nombreux indices falsifiés, comme nous allons le voir plus précisément sur les images des disques (LP, puis CD).

Voici les éléments de la tromperie en image :

- Hugo Duval. C’est le dernier chanteur à avoir enregistré avec Biagi (si on excepte 5 titres avec Carlos Almagro). Les acheteurs potentiels sont donc forcément attirés par ce nom, qui n’est d’ailleurs pas un mensonge, puisqu’il s’agit bien du Hugo Duval qui a travaillé avec Biagi.

- La mention « chante ses succès avec Rodolfo Biaggi » est un peu plus trompeuse. En effet, beaucoup de personnes ne font pas attention à l’orthographe particulière avec deux G. Est-ce une erreur du concepteur de la pochette, ou une volonté délibérée de la jeune maison d’édition Magenta (fondée en 1967) ? À leur décharge, on trouve parfois le vrai Biagi orthographié avec deux G comme nous le verrons ci-dessous.

- Il y a des photos de Biagi sur les deux disques. Pourquoi ne pas mettre une photo de Hugo Duval ? Sans doute pour renforcer l’illusion…

- Le nom du trio Yumba n’est pas mentionné sur le disque 1 et celui du trio Don Rodolfo, ne l’est pas plus pour le disque 2. Ils le seront dans certaines éditions postérieures.

Sur cette autre édition, ici du disque 2, la tromperie est toujours aussi présente. Il est indiqué Don Rodolfo, qui est le nom « artificiel » du trio Ramos, Cores et Monteleone (Mario). Peut-être qu’il y a eu des remontrances quant à l’utilisation du nom de Biagi, même avec deux G et que l’éditeur a pensé s’en sortir ainsi…

Les titres du disque 1

Face A

- Como en un cuento — Vals cantado — Rodolfo Biagi Letra: Carlos Bahr

- Oh mama mía — Tango cantado — Rodolfo Biagi Letra: Carlos Marín

- Magdala — Tango cantado — Rodolfo Biagi Letra: Francisco Gorrindo

- Tango soñador — Tango — Manuel Oscar de la Fuente

- Aun te queda mi perdón — Tango cantado — Norberto Ramos y Pastor Cores

- Manos brujas — Tango — Norberto Horacio Ramos, Pastor Cores y Víctor Osvaldo Monteleone. C’est notre tango du jour.

Face B

- Mi pecadora — Tango cantado — Manuel Oscar de la Fuente (MyL)

- Humillación — Tango cantado — Rodolfo Biagi Letra: Carlos Bahr

- Gólgota — Tango cantado — Rodolfo Biagi Letra: Francisco Gorrindo

- Canción para un cariño — Tango cantado — Luis Maggiolo Letra: Reinaldo Yiso

- Indiferencia — Tango cantado — Rodolfo Biagi Letra: Juan Carlos Thorry

- El clavelito — Tango cantado — Ángel Cabral Letra: Reinaldo Yiso

Les titres du disque 2

Face A

- Quejas de bandoneón — Tango — Juan de Dios Filiberto

- Sangre de mi sangre — Tango cantado — Reinaldo Yiso y Juan Manuel Mañueco

- Lágrimas y sonrisas — Vals — Pascual De Gullo Letra: Pascual De Gullo

- Campo afuera — Milonga cantada — Rodolfo Biagi Letra: Homero Manzi

- Caricias — Tango cantado — Juan Martí Letra: Alfredo Bigeschi

- Bailarina de tango — Tango cantado — Manuel Oscar de la Fuente Letra: Horacio Sanguinetti

Face B

- A la gran muñeca — Tango — Jesús Ventura Letra: Miguel Osés

- Soñemos — Tango cantado — Roberto Caló y Roberto Rufino Reinaldo Yiso

- Don Rodolfo — Tango — Manuel Oscar de la Fuente

- Solamente Dios y yo — Tango cantado — Juan Antonio Migliore Manuel Rosas

- Mi alondra — Tango cantado — Manuel Oscar de la Fuente (MyL)

- Mi vida en tus manos — Tango cantado — Manuel Oscar de la Fuente (MyL)

On peut constater que ces titres ont été joués par Biagi pour la plupart, saufs bien sûr, les morceaux écrits en hommage à Biagi, comme notre « Manos Brujas ».

Les disques ont été réédités en CD selon exactement la même organisation (sauf bien sûr, la division par face A et B… Une première version reprend exactement la mise en page des disques LP que j’ai présentés en premier, la seconde dont je reproduis la couverture ci-dessous renforce la tromperie en mettant des portraits de Biagi encore plus reconnaissables et en le mettant même en fond de page, jouant du piano sur la réédition, ce qui n’avait pas été fait pour l’édition originale en LP et la première version en CD.

Un piège pour les DJ

Certains DJ ne sont pas attentifs à l’erreur d’orthographe ou s’imaginent que Don Rodolfo est pour mentionner Biagi lui-même. Ils croient de bonne foi passer un titre de Biagi, tout comme ils peuvent passer Huracán par Lazzari (enregistré en 1987, soit 11 ans après la mort de D’Arienzo) en pensant que c’est un titre des artistes évoqués…

Attention, ce piège peut en cacher en autre… En effet, il y a des enregistrements de Biagi réédités en disques LP avec une erreur de nom (deux G).

Voilà qui peut donc perdre quelques DJ peu attentifs. Heureusement, à l’écoute, il est facile de faire la différence. Bien plus que pour des enregistrements d’orchestres dans le style de D’Arienzo, comme Las Solistas de D’Arienzo, ce qui est dans ce cas logique, puisque les instrumentistes sont les mêmes que ceux de l’orchestre de D’Arienzo, contrairement aux trios Yumba ou Don Rodolfo, qui sont constitués d’étrangers à l’orchestre initial, hormis, bien sûr, Duval, le chanteur.

Extrait musical

On notera que le titre est généralement associé à Hugo Duval, alors que ce dernier n’y chante pas… encore un indice qui indique que l’on a cherché à faire oublier l’absence du maître récemment décédé.

Il est certain que Norberto Ramos ne peut pas être comparé à Rodolfo Biagi. Le résultat est mignon, mais il me semble peu probable qu’un auditeur attentif puisse penser qu’il écoute un enregistrement par le vrai Mano Brujas. Il faut reconnaitre à la décharge du trio que trois musiciens, c’est un peu juste pour se comparer à un orchestre typique (2 à 3 bandonéons et 3 à 4 violons de plus…).

Pourquoi Manos Brujas ?

“Manos” = mains

“Brujas” = sorcières

On imagine facilement, que les mains sorcières, enchantées, peuvent faire référence à sa virtuosité de pianiste.

Lorsqu’il a été viré de l’orchestre de Juan D’Arienzo, car il commençait à prendre la vedette au directeur, Biagi s’est tourné vers la radio et notamment LR3 Radio Belgrano.

Le directeur de la publicité de Palmolive, Juan Bautista Bergerot, sponsor du programme (« Té danzante Palmolive del aire » qui y passait les samedis de 16 h 30 à 20 h 00, l’a alors surnommé « Manos Brujas ». Ce surnom, plutôt flatteur, lui est resté.

Biagi s’est pris au jeu, car en ouverture de ses concerts radiophoniques, il jouait quelques notes d’un fox-trot de José María Aguilar justement dénommé Manos brujas.

Malheureusement, je n’ai pas trouvé trace d’enregistrement de ce jingle. J’imagine qu’il doit s’agir de la partie finale qui se prête assez bien à une prestation virtuose pour en faire une bonne introduction pour le concert. Pour cela, je vous propose d’écouter quelques enregistrements de ce fameux Fox-Trot qu’interprétait Biagi.

Autres versions

Le tango A Manos Brujas est un hommage à Biagi, il n’a pas d’autre enregistrement à ma connaissance.

Il s’agit probablement du plus ancien enregistrement de ce Fox-trot et par son auteur.

Nouvel enregistrement par l’auteur qui démontre la virtuosité de ce guitariste qui aura un destin contrasté avec Gardel et qui sera un survivant de l’accident d’avion qui où le fameux Toulousain trouvera la mort.

C’est sans doute une des versions les plus connues et la fin assez virtuose peut donner une idée de ce à qui pouvait ressembler le jingle de Biagi pour ses concerts radiophoniques, même s’il est probable que ce soit le piano de Biagi, plus que le bandonéon qui aurait été la vedette de de jingle..

Paroles du Fox-Trot (le tango est instrumental)

Entre tus manos nacaradas

yo fui un juguete del amor,

manos perfectas embrujadas

que sólo causaron dolor.

Bajo el hechizo de tus manos

sentí la dicha y el placer,

mis pobres ensueños vanos

que nunca pudieron ser.Amor, amor,

cariño cruel

después que fiel

yo te adoré.

¡Amor, amor,

desdén fatal

para mi mal

eso causo tu ingrato amor!Llevo en el alma la amargura

que me persigue sin cesar,

una doliente mordedura

que sólo causa pesar.

Libre por fin del maleficio

que me persigue sin cesar,

¡gozo feliz del beneficio

que llena mi corazón!

Jose Maria Aguilar

Traduction libre des paroles du fox-trot

Entre tes mains nacrées, j’étais un jouet d’amour, des mains parfaites ensorcelées qui ne causèrent que de la douleur.

Sous le charme de tes mains, j’ai ressenti la félicité et le plaisir, mes pauvres rêves vains qui jamais ne pourront exister.

Amour, amour, affection cruelle après t’avoir adoré fidèlement. Amour, amour, mépris fatal pour mon mal causé par ton amour ingrat !

Je porte en mon âme l’amertume qui me hante sans cesse, une morsure douloureuse qui ne provoque que du chagrin.

Libre, enfin, du maléfice qui me poursuit sans cesse, je jouis du bienfait qui remplit mon cœur !

On se rend compte que ce Fox-Trot n’a aucun lien avec Biagi en ce qui concerne ses paroles. L’enchantement sorcier ne se réfère pas du tout à des mains agiles, telles que l’on pourrait décrire celle de Rodolfo Biagi.

Pour terminer non pas en chanson, mais en poésie

Un poème dédié à Mano brujas, Don Rodolfo Biagi, par Osvaldo France.

Manos brujas

Con la fina exquisitez secundando al gran Carlitos

Quizás, hallaste el hito para labrarte un destino,

Encontrando los caminos de ese innegable talento

Que solo tienen sustentos para llegar a la gloria,

Los que forjaron historias conservadas en el tiempo…Por eso es que reverencio al artista con su embrujo

Llevado por el influjo de su vibrante compás,

Y reinando como el que más con prosapia arrabalera,

Filosofía orillera que consagró el bailarín

Con tanguero berretín, en mil noches milongueras…Cuando llega a mi alma rea tu musa se entroniza

Y al escucharte cual misa donde aquellos feligreses,

Al cielo elevan sus preces para no olvidarte nunca,

Manos brujas no se truncan, siguen en la palestra

Y en una palpable muestra con el tango van en yunta.

Dedicado a un grande del tango: don Rodolfo Biagi. (14/03/1906 – 24/09/1969)

Osvaldo France (Osvaldo Francella)

Traduction du poème d’Osvaldo France

Mains ensorcelées

Avec cette finesse exquise, qui a peut-être suivi le grand Carlitos, as-tu trouvé le repère pour te forger un destin, trouvant les chemins de ce talent inégalable qui n’ont que leurs moyens pour atteindre la gloire, ceux qui ont forgé des histoires préservées dans le temps…

C’est pourquoi je vénère l’artiste avec son charme porté par l’influence de son rythme vibrant,

Et régnant comme la plupart avec une lignée faubourienne, Philosophie des rives qui consacra le danseur avec le tango fantasque, en mille nuits milongueras…

Quand elle atteint mon âme, ta muse est intronisée et, quand je t’entends, c’est comme une messe avec ses fidèles, au ciel, ils élèvent leurs prières pour ne jamais t’oublier, les mains ensorcelées ne se coupent pas, elles sont toujours sous les projecteurs et, dans une démonstration sensible avec le tango, elles vont, enchaînées (sous le joug, comme une paire de bœufs).

Contrairement au Fox-Trot, ce poème est clairement dédié à Rodolfo Biagi. Peut-être qu’on pourrait associer ces paroles à notre tango du jour, pour faire un hommage complet à Manos Brujas, ce pianiste prodige qui a commencé à treize ans à jouer dans les cinémas (pour accompagner les films muets), puis qui a joué à 24 ans pour Carlos Gardel, puis dans divers orchestres, comme ceux de Juan Bautista Guido, Juan Canaro, puis Juan Carlos Thorry avant de révolutionner l’orchestre de D’Arienzo.

À bientôt, mes chers amis.

Je dédicace cet article à mon élève DJ prodige, JPM, qui m’a suggéré d’écrire cette anecdote.