8 mars, journée internationale (des droits) des femmes

Le 8 mars est la journée internationale (des droits) des femmes. Il me semble d’actualité, d’aborder la question des femmes dans le tango. Il faudrait plus qu’un article, qu’un livre et sans doute une véritable encyclopédie pour traiter ce sujet, aussi, je vous propose uniquement quelques petites indications qui rappellent que le tango est aussi une histoire de femmes.

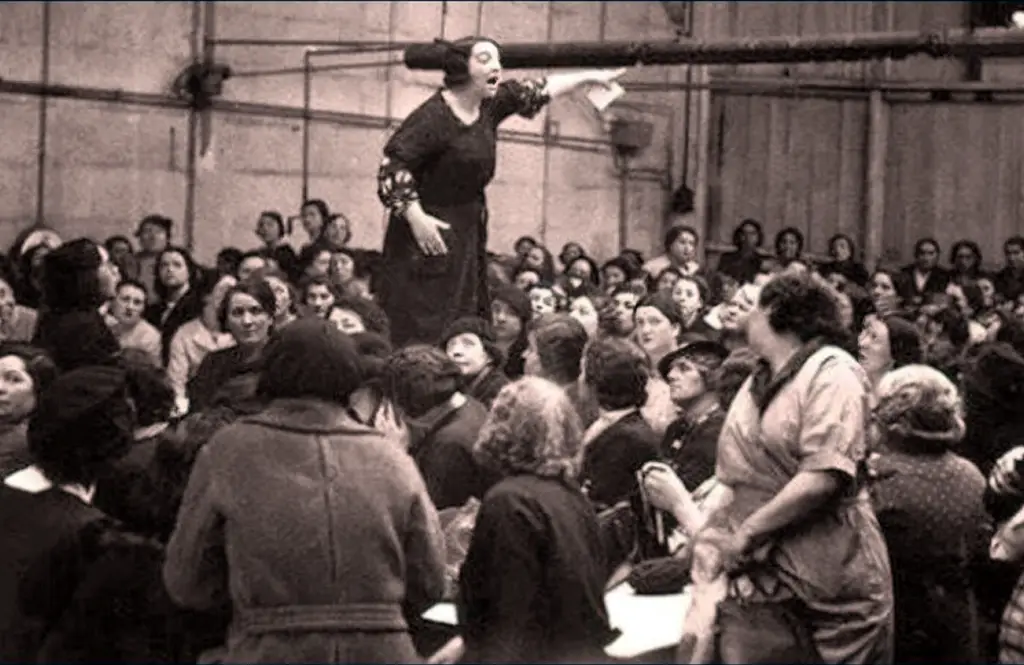

Cette affiche rappelle, malgré elle, que la journée du 8 mars était au début la journée des femmes travailleuses, journée créée en mémoire des 129 ouvrières tuées dans l’incendie de leur manufacture le 8 mars 1908. Ce sont les propres propriétaires de cette usine, la Cotton Textile Factory, qui ont mis le feu pour régler le problème avec leurs employées qui réclamaient de meilleurs salaires et conditions de vie avec le slogan « du pain et des roses »…

On se souvient en Argentine de faits semblables, lors de la semaine tragique de janvier 1919 où des centaines d’ouvriers furent assassinés, faits qui se renouvèleront deux ans plus tard en Patagonie où plus de 1000 ouvriers grévistes ont été tués.

Aujourd’hui, la journée des femmes cherche plutôt à établir l’égalité de traitement entre les sexes, ce qui est un autre type de lutte, mais qui rencontre, notamment dans l’Argentine d’aujourd’hui, une opposition farouche du gouvernement.

Une petite musique de fond pour la lecture de cette anecdote…

Il s’agit d’une ranchera écrite par Eduardo Vetere avec des paroles de Manuel R. López. Le thème (les femmes et l’amour) me semblait bien se prêter à notre thème du jour).

Les origines du tango et les femmes

Je passerai sous silence les affirmations disant que le tango se dansait initialement entre hommes, car, si, on a quelques photos montrant des hommes dansant de façon plus ou moins grotesque, cela relève plus de la charge, de la moquerie, que du désir de pratiquer l’art de la danse.

Le tango a diverses origines. Parmi celles-ci, le monde du spectacle, de la scène, du moins pour ses particularités musicales. Dans les spectacles qui étaient joués dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, il y avait des femmes sur scène. Elles chantaient, dansaient. Elles étaient actrices. Les thèmes de ces spectacles étaient les mêmes qu’en Europe et souvent inspirés par les productions du Vieux Continent. Elles étaient destinées à ceux qui pouvaient payer, et donc à une certaine élite. Je ferai le parallèle avec Carmen de Jorge Bizet, pas à cause de la habanera, mais pour montrer à quoi pouvait ressembler une des productions de l’époque. Des histoires, souvent sentimentales, des figurants et différents tableaux qui se succédaient. La plupart du temps, ces spectacles relèvent du genre « vaudeville ». Les femmes, comme Carmen, étaient souvent les héroïnes et a minima, elles étaient indispensables et présentes. Au vingtième siècle, lorsque le tango a mûri, on retrouve le même principe dans le théâtre (Buenos Aires est la ville du Monde qui compte le plus de théâtres), mais aussi dans le cinéma. Je pense que vous aurez remarqué à la lecture de mes anecdotes qu’une part importante des tangos provient de films et de pièces de théâtre.

Une autre origine tourne autour des faubourgs de Buenos Aires, du mal-être d’hommes en manque de compagnie féminine. Dans ce monde dur, où les couteaux sortaient facilement, où on travaillait dans des usines, aux abattoirs ou aux travaux agricoles et notamment l’élevage, les femmes étaient rares et convoitées. Cela donnait lieu à des bagarres et on se souvient que le tango canyengue évoquait par ses passes des figures de combat au couteau. Les hommes qui avaient la possibilité de danser avec une femme d’accès facile jouaient une sorte de comédie pour les compagnons qui regardaient, cherchant à se mettre en valeur, se lançant, comme en témoignent les paroles des tangos, dans des figures audacieuses et combatives, comme les fentes. La pénurie de femmes, malgré les importations à grande échelle de grisettes françaises et de pauvres hères d’autres parties de l’Europe, fait que c’est dans les bordels qu’il était le plus facile de les aborder. Dans ces maisons, closes, il y avait une partie de spectacle, de décorum et la danse pouvait être un moyen de contact. Il suffisait de payer une petite somme, comme on l’a vu, par exemple pour Lo de Laura. Dans cet univers, le tango tournait autour des femmes, comme en témoigne la très grande majorité des paroles, et ce sont des femmes, dans les meilleurs quartiers qui tenaient les « maisons ». Dans les faubourgs, c’était plutôt le cabaretier qui favorisait les activités pour que les clients de sa pulperia passe du temps et consomme.

Une dernière origine du tango, notamment en Uruguay est l’immigration (forcée) d’Afrique noire. Ces esclaves, puis affranchis, tout comme ce fut le cas dans le Sud des USA, ont développé un art musical et chorégraphique pour exprimer leur peine et enjoliver leur vie pénible. Là encore, les femmes sont omniprésentes. Elles dansaient et chantaient. Elles étaient cependant absentes comme instrumentiste, les tambours du candombe étaient plutôt frappés par des hommes, mais ce n’est pas une particularité de la branche noire du tango.

Les femmes comme source d’inspiration

Si on décidait de se priver des tangos parlant des femmes, il n’en resterait sans doute pas beaucoup. Que ces dernières soient une étoile inaccessible, une traitresse infidèle, une compagne aimante, une femme de passage entrevue et perdue ou une mère. En effet, le thème de la mère est fortement présent dans le tango. Même les mauvais garnements, comme Gardel, n’ont qu’une seule mère.

Je vous propose une version chantée par une femme, la maîtresse malheureuse de Francisco Canaro, Ada Falcón.

Je ne ferai pas le tour du thème des femmes inspiratrices, car vous le retrouverez dans la plupart de mes anecdotes de tango.

Les femmes danseuses

Je n’aborderai pas non plus le thème des femmes danseuses, mais il me semble important de les mentionner, car, comme je l’indiquais au début de cet article, c’est aussi pour approcher les femmes que les hommes se convertissent en danseurs…

Les femmes et la musique

La musique en Europe était surtout une affaire d’hommes si on se réfère à la composition ou à la direction d’orchestre. Les femmes tenaient des rôles plus discrets, comme violonistes dans un orchestre, ou, plus sûrement, elles jouaient du piano familial. Le manque de femmes dans la composition et la direction d’orchestre n’est donc pas un phénomène propre au tango. C’est plutôt un travers de la société patriarcale ou la femme reste à la maison et développe une culture artistique destinée à l’agrément de sa famille et des invités du « maître » de maison.

Cependant, quelques femmes ont su dominer le tabou et se faire un nom dans ce domaine.

Les femmes musiciennes

Aujourd’hui, on trouve des orchestres de femmes, mais il faut reconnaître que les femmes ont tenu peu de pupitres à l’âge d’or du tango.

Francisca Bernardo, plus connue sous son pseudonyme de Paquita Bernardo, est la pionnière des bandonéonistes femmes.

Morte à 25 ans, elle n’a pas eu le temps de laisser une marque profonde dans l’histoire du tango, car elle n’a pas enregistré de disque. Cependant on connaît ses talents de compositrice à travers quelques œuvres qui nous sont parvenues comme Floreal, un titre enregistré en 1923 par Juan Carlos Cobián.

L’enregistrement acoustique ne rend pas vraiment justice à la compositrice. C’est un autre inconvénient que d’être décédé avant l’apparition de l’enregistrement électrique…

Je vous propose également deux autres de ses compositions enregistrées par Carlos Gardel, malheureusement encore, toujours à l’ère de l’enregistrement acoustique.

Mais d’autres femmes furent compositrices.

Les femmes compositrices

L’exemple de musique composée par une femme le plus célèbre est sans doute la merveilleuse valse, « Desde el alma » composée par Rosa Clotilde Mele Luciano, connue comme Rosita Melo. Cette pianiste uruguayenne a une page officielle où vous pourrez trouver de nombreux éléments.

Je vous propose une des plus belles versions, chantée par l’incroyable Nelly Omar (qui vécut 102 ans).

Là encore, c’est une courte citation et une femme un peu particulière va me permettre de faire la transition avec les auteures de paroles de tango. Il s’agit de María Luisa Garnelli.

Les femmes auteures

María Luisa Garnelli est à la fois compositrice et auteure. J’ai parlé d’elle au sujet d’une de ses compositions, La naranja nacio verde.

Retenons qu’elle a pris divers pseudonymes masculins, comme Luis Mario ou Mario Castro, ce qui lui permit d’écrire des paroles de tango en lunfardo, sans que sa famille bourgeoise le sache… Elle fut également journaliste et correspondante de guerre…

Je vous propose d’écouter un autre des titres dont elle a écrit les paroles, El malevo, sur une musique de Julio de Caro. Ici, une version chantée par une femme, Rosita Quiroga.

Si vous souhaitez en connaître plus sur sa trajectoire particulière, vous pouvez consulter une biographie écrite par Nélida Beatriz Cirigliano dans Buenos Aires Historia.

Les femmes chanteuses

Je ne me lancerai pas dans la liste des chanteuses de tango, mais je vous propose une petite galerie de photos. Elle est très loin d’être exhaustive, mais je vous encourage à découvrir celles que vous pourriez ne pas connaître.

Je vous propose d’écouter une version de la cumparsita par Mercedes Simone pour nous quitter en musique en regardant quelques portraits de chanteuses de tango.

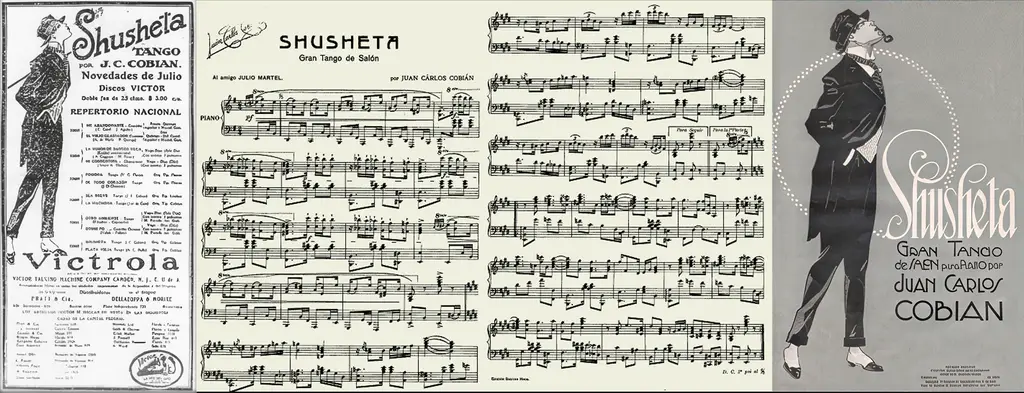

Shusheta (El aristócrata) 1940-10-08 — Orquesta Carlos Di Sarli

Juan Carlos Cobián Letra: Enrique Cadícamo

Shusheta ou sa variante shushetín désigne un dandy, un jeune homme élégant, avec une nuance qui peut aussi qualifier un mouchard. Les Dictateurs de la Décennie infâme ne s’y sont pas trompés et l’histoire des paroles en témoigne. Ce portrait de ce shusheta, peint crûment par Cadícamo sur la musique de Cobián n’est pas si flatteur.

Extrait musical

Paroles usuelles (1938)

Le tango a été écrit en 1920 et était donc instrumental, jusqu’à ce que Cadícamo accède à la demande de son ami de lui écrire des paroles pour ce titre. Il le fit en 1934, mais la version habituelle est celle déposée à la SADAIC en 1938.

Toda la calle Florida lo vio

con sus polainas, galera y bastón…Dicen que fue, allá por su juventud,

un gran Don Juan del Buenos Aires de ayer.

Engalanó la puerta (las fiestas) del Jockey Club

y en el ojal siempre llevaba un clavel.Toda la calle Florida lo vio

con sus polainas, chambergo (galera) y bastón.Apellido distinguido,

gran señor en las reuniones,

por las damas suspiraba

y conquistaba

sus corazones.

Y en las tardes de Palermo

en su coche se paseaba

y en procura de un encuentro

iba el porteño

conquistador.Ah, tiempos del Petit Salón…

Cuánta locura juvenil…

Ah, tiempo de la

sección Champán Tango

del “Armenonville”.Todo pasó como un fugaz

instante lleno de emoción…

Hoy sólo quedan

recuerdos de tu corazón…Toda la calle Florida lo vio

con sus polainas, galera y bastón.

Juan Carlos Cobián Letra: Enrique Cadícamo

Vargas ne chante pas ce qui est en bleu. Cette partie des paroles est peut-être un peu plus faible et de toute façon, cela aurait été trop long pour un tango de danse.

En gras les mots chantés par Vargas à la place de ceux de Cadícamo.

Traduction libre des paroles usuelles et indications

Toute la rue Florida l’a vu avec ses guêtres, son chapeau et sa canne… (Polainas, c’est aussi contrariété, revers, déception, Galera, c’est aussi la prison ou la boîte à gâteau des fils de bonne famille. On peut donc avoir deux lectures des paroles, ce que confirme la version, originale, plus noire. Précisons toutefois que la partition déposée à la SADAIC indique chambergo, chapeau. Ce serait donc Vargas qui aurait adapté les paroles).

On dit qu’il était, dans sa jeunesse, un grand Don Juan du Buenos Aires d’antan.

Il décorait la porte (Vargas chante les fêtes) du Jockey Club et portait toujours un œillet à la boutonnière.

Toute la rue Florida l’a vu avec ses guêtres, son chapeau et sa canne.

Un nom de famille distingué, un grand seigneur dans les réunions, il soupirait pour les dames et conquérait leurs cœurs.

Et les après-midi de Palermo, il se promenait dans sa voiture à la recherche d’un rendez-vous, ainsi allait le porteño conquérant.

Ah, l’époque du Petit Salón… (Deux tangos s’appellent Petit Salón, dont un de Villodo [mort en 1919]. L’autre est de Vicente Demarco né en 1912 et qui n’a sans doute pas connu le Petit Salón).

Combien de folie juvénile…

Ah, c’est l’heure du Tango Champagne de l’Armenonville.

Tout s’est passé comme un instant fugace et plein d’émotion…

Aujourd’hui, il ne reste que des souvenirs de ton cœur…

Toute la rue Florida l’a vu avec ses guêtres, son chapeau et sa canne

Premières paroles (1934)

Ces paroles n’ont semble-t-il jamais été éditées. Selon Juan Ángel Russo, Cadícamo les aurait écrites en 1934.

Cette version n’a été enregistrée que par Osvaldo Ribó accompagné à la guitare par Hugo Rivas.

On notera qu’elles mentionnent shusheta, ce que ne fait pas la version de 1938 :

Pobre shusheta, tu triunfo de ayer

hoy es la causa de tu padecer…

Te has apagao como se apaga un candil

y de shacao sólo te queda el perfil,

hoy la vejez el armazón te ha aflojao

y parecés un bandoneón desinflao.

Pobre shusheta, tu triunfo de ayer

hoy es la causa de tu padecer.Yo me acuerdo cuando entonces,

al influjo de tus guiyes,

te mimaban las minusas,

las más papusas

de Armenonville.

Con tu smoking reluciente

y tu pinta de alto rango,

eras rey bailando el tango

tenías patente de gigoló.Madam Giorget te supo dar

su gran amor de gigolet,

la Ñata Inés te hizo soñar…

¡y te empeñó la vuaturé !

Y te acordás cuando a Renée

le regalaste un reló

y al otro día

la fulería

se paró.

Juan Carlos Cobián Letra: Enrique Cadícamo

Traduction libre de la première version de 1934

Pauvre shusheta (un shusheta est un jeune vêtu à la mode en lunfardo, voire un “petit maître”), ton triomphe d’hier est aujourd’hui la cause de tes souffrances…

Tu t’es éteint comme s’éteint une chandelle et de shacao (je n’ai pas trouvé la référence) il ne te reste que le profil, aujourd’hui la vieillesse t’a relâché le squelette et tu ressembles à un bandonéon dégonflé.

Pauvre shusheta, ton triomphe d’hier est aujourd’hui la cause de ta souffrance.

Je me souviens qu’alors, sous l’influence de tes guiyes (gilles, copains ?), tu étais choyé par les minusas (les filles), les plus papusas (poupées, filles) d’Armenonville.

Avec ton smoking brillant et ton look de haut rang, tu étais le roi en dansant le tango, tu tenais un brevet de gigolo.

Madame Giorget a su vous donner son grand amour de gigolette, Ñata Inés vous a fait rêver… (le salon de Ñata Inés était un établissement de Santiago, au Chili, apprécié par Pablo Neruda) et a mis ta décapotable (vuaturé est une voiture avec capote rabattable à deux portes. Prononciation à la française.) en gage !

Et tu te souviens quand tu as offert une montre à Renée (sans doute une Française…) et que le lendemain les choses se sont arrêtées.

D’Agostino et la censure

Vous l’aurez compris, le terme Shusheta qui peut qualifier un « mouchard » a fait que le tango a été censuré et qu’il a dû changer de nom.

En effet, pour éviter la censure, D’Agostino a demandé à Cadícamo une version expurgée que je vous propose ci-dessous.

On notera toutefois que la version chantée en 1945 par Vargas prend les paroles habituelles, celles de 1938, mais débarrassée du titre polémique au profit du plus neutre El aristócrata. C’est la raison pour laquelle, les versions d’avant 1944 (la censure a commencé à s’exercer en 1943) s’appellent Shusheta et les postérieures El aristócrata. Aujourd’hui, on donne souvent les deux titres, ensemble ou indifféremment. On trouve aussi parfois El elegante.

Paroles de El aristócrata, version validée par la censure en 1944

Toda la calle Florida te vio

con tus polainas, galera y bastón.Hoy quien te ve…

en falsa escuadra y chacao,

tomando sol con un nietito a tu lao.

Vos, que una vez rompiste un cabaré,

hoy, retirao… ni amor, ni guerra querés.Toda la calle Florida te vio

con tus polainas, galera y bastón.Te apodaban el shusheta

por lo bien que te vestías.

Peleador y calavera

a tu manera te divertías…

Y hecho un dandy, medio en copas,

en los altos del Casino

la patota te aclamaba

sí milongueabas un buen gotán.Ah, tiempo del Petit Salón,

cuánta locura juvenil…

Ah, tiempo aquel de la Sección

Champán-Tango de Armenonvil.

Todo pasó como un fugaz

instante lleno de emoción.

Hoy solo quedan

recuerdos en tu corazón.Toda la calle Florida te vio

con tus polainas, galera y bastón.

Traduction libre de la version de 1944

Toute la rue Florida t’a vu avec tes guêtres, ton chapeau et ta canne.

Aujourd’hui, qui te voit…

Avec une pochette factice et chacao (???), prenant le soleil avec un petit-fils à tes côtés.

Toi, qui as autrefois dévasté un cabaret, tu prends aujourd’hui ta retraite… Tu ne veux ni amour ni guerre.

Toute la rue Florida t’a vu avec tes guêtres, ton chapeau et ta canne.

On te surnommait le shusheta à cause de la façon dont tu t’habillais.

Bagarreur et crâneur, à ta manière, tu t’es amusé…

Et fait un dandy, les coupes à moitié bues, depuis les hauteurs (galeries) du Casino, la bande t’encouragerait si tu milonguéais un bon gotan (Tango en verlan).

Ah, cette époque du Petit Salon, que de folie juvénile…

Ah, cette époque de la section Champagne-Tango de l’Armenonville.

Tout est passé comme un instant fugace et plein d’émotion.

Aujourd’hui, il ne reste que des souvenirs dans ton cœur.

Toute la rue Florida t’a vu avec tes guêtres, ton chapeau et ta canne.

Autres versions

Le premier enregistrement, par le compositeur, Juan Carlos Cobián. C’est bien sûr une version instrumentale, puisque les paroles n’ont été écrites que onze ans plus tard.

Cette version, sans doute la plus connue, utilise les paroles non censurées de 1938. Le titre a été modifié pour éviter la censure. Il est vrai qu’en dehors de Shusheta qui pouvait irriter un censeur très suspicieux, le texte n’était pas si subversif. J’imagine que D’Agostino qui avait envie d’enregistrer le titre avec Vargas a demandé les paroles censurées, puis y a renoncé, peut-être en ayant acquis la certitude que la censure n’interdirait pas ce titre. Vargas a apporté de très légères modifications au texte, mais sans que cela soit pour des raisons de censure, ces modifications étant anodines.

Une version étonnante, pour l’auditeur, mais encore plus pour le danseur qui pourrait bien se venger d’un DJ qui la diffuserait en milonga. Je n’ai pas dit qu’il fallait jeter cet enregistrement, juste le réserver pour l’écoute.

L’ancien complice de D’Arienzo a ses débuts et de nouveau, quand il a remplacé Biaggi qui venait de se faire virer, propose une version nerveuse et ma foi sympathique de Shusheta. La rythmique pourrait déconcentrer des danseurs très habitués à d’autres versions, mais on peut s’amuser, lorsque l’on connaît un peu le titre avec les facéties de Polito au piano. On se souvient que quand il avait remplacé Biagi, il avait continué les fioritures de son prédécesseur. Là, ces ornementations sont bien personnelles et ne doivent rien à Biagi.

Vargas fait cavalier seul, sans D’Agostino. Je vous conseille de vous souvenir plutôt de la version de 1945.

Une version destinée à l’écoute, au concert.

Je vous propose d’arrêter là, il existe bien d’autres versions, mais rien qui puisse faire oublier les merveilleuses versions de D’Agostino et Vargas et celle de Di Sarli.

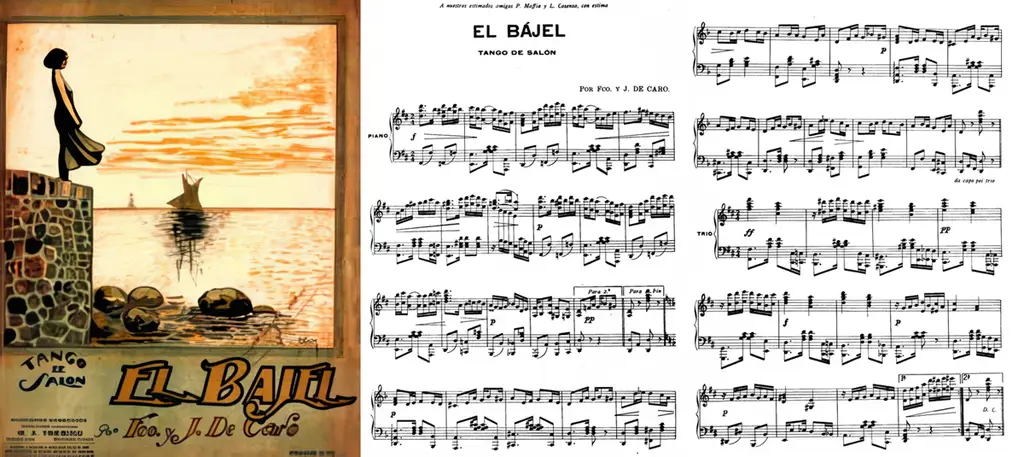

El bajel 1948-06-24 — Orquesta Osmar Maderna

Francisco De Caro; Julio De Caro

Le bateau à voiles, el bajel et ses compagnons plus tardifs à charbon, ont été les instruments de la découverte des Amériques par les Européens. Notre tango du jour lui rend hommage. C’est un tango plutôt rare, écrit par deux des frères De Caro. Si les deux sont nés à Buenos Aires, leurs parents José De Caro et Mariana Ricciardi sont nés en Italie et donc venus en bateau. Mais peut-être ne savez-vous pas qu’on vous mène en bateau quand on vous vante les qualités de compositeur et de novateur de Julio De Caro. Nous allons lever le voile et hisser les voiles pour nous lancer à a découverte de notre tango du jour.

Ce week-end, j’ai animé une milonga organisée par un capitaine de bateau. Je lui dédie cette anecdote. Michel, c’est pour toi et pour Delphine, que vous puissiez voguer, comme les pionniers à la rencontre des merveilles que recèlent la mer et les terres lointaines au compas y al compás de un tango.

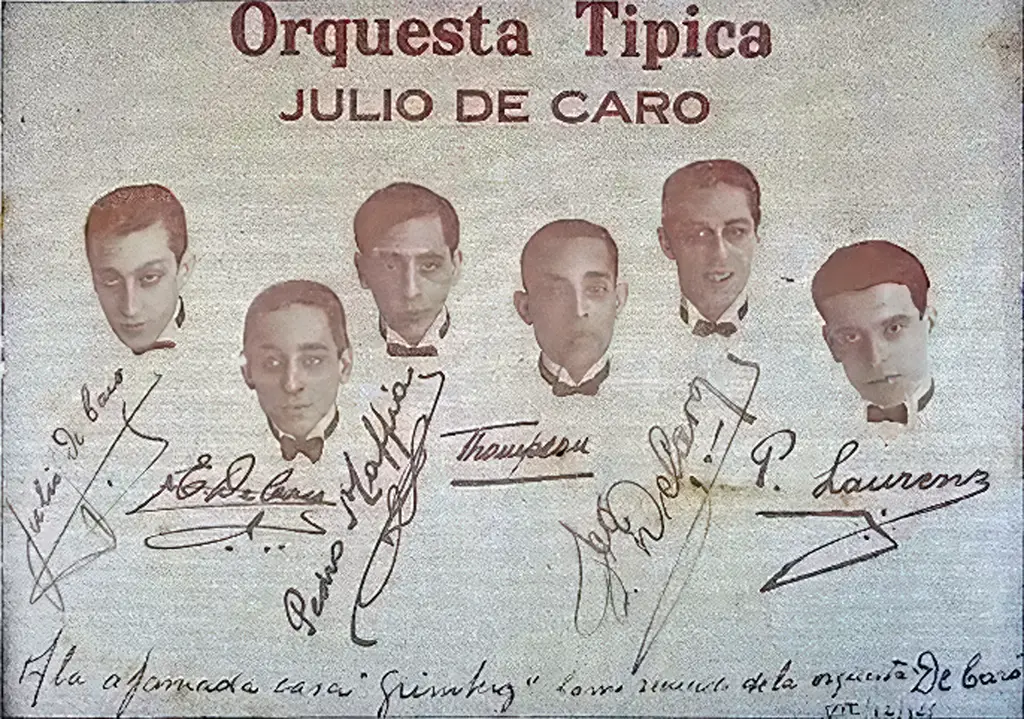

Au premier plan à gauche, Émilio de Caro au violon, Armando Blasco, bandonéon, Vincent Sciarretta, Contrebasse, Francisco De Caro, piano; Julio De Caro, violin à Cornet et Pedro Laurenz au bandonéon. Emilio est le plus jeune et Francisco le plus âgé des trois frères présents dans le sexteto. Julio avec son violon à cornet domine l’orchestre

Extrait musical

Ce n’est assurément pas un tango de danse. Il est d’ailleurs annoncé comme tango de salon. Contrairement aux tangos de danse où la structure est claire, par exemple du type A+B, ou A+A+B ou autre, ici, on est devant un déploiement musical comme on en trouve en musique classique. Pour des danseurs, il manque le repère de la première annonce du thème, puis celle de la reprise. Ici, le développement est continu et donc il est impossible de deviner ce qui va suivre, sauf à connaître déjà l’œuvre.

C’est une des caractéristiques qui permet de montrer que la part de Francisco et bien plus grande que celle de son petit frère dans l’affaire, ce dernier étant plus traditionnel, comme nous le verrons ci-dessous, par exemple dans le tango 1937 qui est de conception « normale ». Entrée musicale, chanteur qui reprend le thème avec le refrain…

Autres versions

L’orchestre Sans Souci sort de sa zone de confort qui est de jouer dans le style de Miguel Caló. Le résultat fait que c’est le seul tango de notre sélection qui soit à peu près dansable. On notera en fin de musique, le petit chapelet de notes qui est la signature de Miguel Caló, mais que l’on avait également dans l’enregistrement de Maderna…

Une version tirant fortement du côté de la musique classique. Mais c’est une tendance de beaucoup de musiciens que de tirer vers le classique qu’ils trouvent parfois plus intéressant à jouer que les arrangements plus sommaires du tango de bal.

Julio ou Francisco ?

Si le prénom de Julio a été retenu dans les histoires de tango, c’est qu’il était, comme Canaro, un entrepreneur, un homme d’affaires qui savait faire marcher sa boutique et se mettre en avant. Son frère Francisco, aîné d’un an, n’avait pas ce talent et est resté toute sa vie au second plan, malgré ses qualités exceptionnelles de pianiste et compositeur. Il a failli créer un sexteto avec Clausi, mais le projet n’a pas abouti, justement, par manque de capacité entrepreneuriale. Nous évoquerons en fin d’article un autre sexteto dont il est à l’origine, sans lui avoir donné son prénom.

En tango comme ailleurs, ce n’est pas tout que de bien faire, encore faut-il le faire savoir. C’est dommage, mais ceux qui tirent les marrons du feu ne sont pas toujours ceux qui les mangent.

Julio, était donc un homme avec un caractère plutôt fort et il savait mener sa barque, ou son bajel dans le cas présent. Il a su utiliser les talents de son grand frère pour faire marcher sa boutique.

Francisco est mort pauvre et Pedro Laurenz qui, comme Francisco a beaucoup donné à Julio, a aussi connu une fin économiquement difficile.

Julio a signé ou cosigné des titres avec Maffia, Francisco (son frère) et Laurenz, sans toujours faire la part des participations respectives, qui pouvaient être nulles dans certains cas, malgré son nom en vedette.

Par exemple ; El arranque, Boedo ou Tierra querida sont signés par Julio Caro alors qu’ils sont de Pedro Laurenz qui n’est même pas mentionné.

Sur cette image tirée de la couverture d’une partition de La revancha de Pedro Laurenz on trouve l’équipe de compositeurs associée à Julio De Caro :

- Emilio De Caro, le petit frère qui a composé une dizaine de titres joués par l’orchestre de Julio.

- Francisco De Caro, le grand frère qui est probablement le compositeur principal de l’orchestre de Julio, que ce soit sous son nom, en collaboration de Julio ou comme compositeur « caché ».

- Pedro Maffia, qui « donna » quelques titres à Julio quand il travaillait pour le sexteto

- Pedro Laurenz, qui fut également un fournisseur de titres pour l’orchestre.

- Je pourrais rajouter Ruperto Leopoldo Thompson (le contrebassiste) qui a donné Catita enregistré par l’orchestre de Julio de Caro en 1932. Contrairement aux compositions des frères de Julio, de Maffia et de Laurenz, c’est un tango traditionnel, pas du tout novateur.

Quelques indices proposés à l’écoute

Avancer que Julio De Caro n’est pas forcément la tête pensante de l’évolution decarienne, mérite tout de même quelques preuves. Je vous propose de le faire en musique. Voici quelques titres interprétés, quand ils existent, par l’orchestre de Julio de Caro pour ne pas fausser la comparaison… Vous en reconnaîtrez certains qui ont eu des versions prestigieuses, notamment par Pugliese.

Tangos écrits par Julio de Caro seul :

Après l’annonce, le thème qui sera repris ensuite par le chanteur, Pedro Lauga. Une composition classique de tango.

Le tango est encore composé de façon très traditionnelle, sans les innovations que son frère apporte, comme dans Flores negras que vous pourrez entendre ci-dessous.

Je vous laisse méditer sur l’intérêt de ces enregistrements.

Attention, pour ces titres, comme pour les suivants, il ne s’agit pas de musique de danse. Ce n’est donc pas l’aune de la dansabilité qu’il faut les apprécier, mais plutôt sur leur apport à l’évolution du genre musical, ce qui permet de voir que l’apport de Julio dans ce sens n’est peut-être pas aussi important que ce qu’il est convenu de considérer.

Tangos cosignés avec Francisco De Caro (en réalité écrits par Francisco)

Si on considère que c’est un enregistrement de 1928, on mesure bien la modernité de cette composition. Pugliese l’enregistrera en 1944.

Tangos écrits seulement par Francisco De Caro

On pensera à la magnifique version de Osvaldo Fresedo (celle de 1961, bien sûr, pas celle de 1937 écrite par Tibor Barczy (T. Baresi) avec des paroles de Tibor Barczy et Roberto Zerrillo et qu’a si merveilleusement interprété Roberto Ray.

La version de 1961 n’est pas pour la danse, c’est plutôt une œuvre “symphonique” et qui s’inscrit dans la lignée de Francisco De Caro, objet de mon article. Merci à Fred, TDJ, qui m’incite à donner cette précision que j’aurais dû faire, d’autant plus que l’univers de De Caro est souvent moins connu, voire méprisé par les danseurs.

S’il fallait une seule preuve du talent de Francisco, je convoquerai à la barre ce titre. On peut entendre comment commence le titre, avec ces élans des cordes que l’on retrouvera chez Pugliese bien plus tard, tout comme les sols de pianos de Francisco seront ressuscités par Pugliese en son temps. La contrebasse de Thompson marque le compas, mais avec des éclipses, tout comme le fera Pugliese dans ces alternances de passages rythmées et d’autres glissés. Si vous faites attention, vous pourrez distinguer la différence entre le violon d’Emilio et celui de son grand frère Julio qui utilise encore le cornet de l’époque acoustique.

Cette différence de sonorité permet d’attribuer avec certitude les traits plus virtuoses à Emilio. Même si on n’est pas vraiment dans la danse, ce titre pourra curieusement plaire aux amateurs des tangos de Pugliese des années 50, ce qui démontre l’avancée de Francisco par rapport à ses contemporains.

Par rapport à notre tango du jour, il reste un peu de la structure traditionnelle, mais avec de telles variations que cela rendrait la tâche des danseurs très compliquée s’ils leur prenaient l’envie de le danser en improvisation.

Cette magnifique mélodie fait partie de la bande-son du film La puta y la ballena (2004). De Angelis, et Fresedo en ont des versions intéressantes et fort différentes. Celle de De Angelis est même tout à fait dansante.

Je rajoute un enregistrement de qualité très moyenne, mais qui est un excellent témoignage de l’admiration d’Osvaldo Pugliese pour Francisco De Caro.

Encore une version enregistrée à la radio et avec un public enrhumé.

Si on compare avec une composition de Julio, même plus tardive, comme Viña del mar (1936), on voit bien qui est le novateur des deux.

Tangos cosignés par Francisco De Caro et Pedro Laurenz

Tangos écrits par Pedro Laurenz et signés Julio De Caro

Sur les disques, c’est le nom de l’orchestre qui prime. S’il c’étaiSur les disques, c’est le nom de l’orchestre qui prime. S’il c’était appelé Hermanos De Caro ou tout simplement De Caro, peut-être que la contribution majeure de Francisco De Caro serait plus connue aujourd’hui. Sur le disque, seul le nom de Julio De Caro apparaît pour la composition, alors que c’est une œuvre de Pedro Laurenz. On comprend qu’à un moment ce dernier ait également quitté l’orchestre.

Tango cosigné avec Pedro Laurenz (avec apports de Laurenz majoritaires, voire totaux)

Tangos cosignés avec Pedro Maffia (en réalité écrits par Maffia)

Quinteto Los Virtuosos (Francisco De Caro (piano), Pedro Maffia et Ciriaco Ortiz (bandonéon), Julio De Caro et Elvino Vardaro (violon)

Pas de version enregistrée par Julio de Caro.

Tangos co-écrits avec Maffia et Laurenz mais signés par Julio de Caro

On pensera aux versions de Troilo ou Pugliese pour se rendre compte de la modernité de la composition de Maffia et Laurenz. L’enregistrement acoustique rend toutefois difficile l’appréciation de la subtilité de la composition.

Le violoniste Manlio Francia composa deux tangos qui furent joués par l’orchestre de Julio De Carro, Fantasias (1929) et Pasionaria (1927).

Mais alors, pourquoi on parle de Julio et pas de Francisco ?

J’ai évoqué la personnalité forte de Julio. En fait, l’orchestre initial a été formé par Francisco qui a demandé à ses deux frères de se joindre à son sexteto, en décembre 1923. Le succès aidant, l’orchestre a obtenu différents contrats permettant à l’orchestre de grossir, notamment pour le carnaval (oui, encore le carnaval) jusqu’à devenir une composition monstrueuse d’une vingtaine de musiciens. Ceci explique que le sexteto est généralement appelé orquesta típica, même si ce terme est généralement réservé aux compositions ayant plus d’instrumentistes (bandonéonistes et violonistes).

Au départ, cet orchestre monté par Francisco n’ayant pas de nom, il s’annonçait juste « sous la direction de Julio De Caro. Mais un jour, dans une publicité du club Vogue ou se produisait l’orchestre, l’orchestre était annoncé comme l’orchestre « Julio De Caro. Cela n’a pas plut à Maffia et Petrucelli qui décidèrent alors d’abandonner l’orchestre ne supportant plus le caractère, fort, de Julio et sa volonté de dominer.

Ceux qui connaissent les Daltons penseront sans doute à la personnalité de Joe Dalton pour la comparer à celle de Julio De Caro.

Plus tard, Gabriel Clausi et Pedro Laurenz quitteront l’orchestre à cause du caractère de Julio. Ces derniers ont gardé des attaches avec Francisco et lorsque Osvaldo Pugliese s’est chargé de faire passer à la postérité l’héritage des frères De Caro, c’est à Francisco qu’il se référait.

Donc, ce qui était clair à l’époque, est un peu tombé dans l’oubli, notamment à cause des disques qui portent uniquement le nom de Julio De Caro, puisque tous les orchestres étaient à son nom, ce dernier ayant toujours refusé le partage, Maffia-De Caro ou De Caro-Laurenz, même pas en rêve pour lui.

Cette photo est en général étiquetée comme étant l’orchestre de Julio De Caro en route pour l’Europe en mars 1931. Cependant on reconnaît Thompson, mort en août 1925.

La photo est donc à dater entre 1924 et cette date si c’est l’orchestre De Caro.

Je propose de placer cette photo sur un bateau se rendant en Uruguay ou qui en revient. Julio de Caro avait, à diverses reprises, travaillé en Uruguay, avec Eduardo Arolas, Enrique Delfino et Minotto Di Cicco (dans l’orchestre duquel Francisco était pianiste).

Comme Thomson était avec Juan Carlos Cobián en 1923 et auparavant avec Osvaldo Fresedo, cela confirme que cette photo est au plus tôt de décembre 1923.

Lorsque Francisco du monter son orchestre (qui prit le prénom de son frère), il fit appel outre à ses frères, Emilio et Julio, à Thompson, Luis Petrucelli (bandonéon) puis Pedro Láurenz en septembre 1924 Pedro Maffia (bandonéon) remplacé en 1926 par Armando Blasco et Alfredo Citro (violon). Il y a peu de photos des artistes en 1924 et les portraits que j’ai trouvés ne permettent pas de garantir les noms des autres personnes présentes.

Quoi qu’il en soit, je termine cette anecdote avec une photo prise sur un bateau, même si ce n’est probablement pas un bajel…

Sinsabor 1939-06-05 — Orquesta Edgardo Donato con Horacio Lagos y Lita Morales

Ascanio Ernesto Donato Letra : Adolfo Antonio Vedani

Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un article qui disait que Tita Merello avec « Yo soy así », avait donné une place aux femmes dans le tango. Il me semble que c’est aller un peu vite en besogne, car les femmes en sont des interprètes de la première heure, Flora Gobbi, Rosita Quirogan, Ada Falcón, Anita Palmero, Azucena Maizani, Nelly Omar, Mercedes Simone, Lita Morales, Libertad Lamarque, Tania, María Graña, Susana Rinaldi, Virginia Luque, Eladia Blázquez, Nina Miranda, Impreio Argentina, Olga Delgrossi et bien sûr et pas des moindres, Tita Merello. Aujourd’hui, c’est Lita qui nous parle de tango.

Pourquoi cette impression que les femmes ne sont pas dans l’univers du tango ?

Je pense que cette vision a trois causes. La première est que les femmes ont eu une place importante comme chanteuses, mais pas réellement comme chefs d’orchestre ou musiciennes. Aujourd’hui, beaucoup de danseurs connaissent et reconnaissent les orchestres, mais très peu, les chanteurs et quand ils le font, c’est souvent, car ce sont des « couples » que l’on est habitué à associer à un orchestre, comme D’Agostino-Vargas, Troilo-Fiorentino ou Rodriguez-Moreno. S’ils entendent Fiorentino avec un autre orchestre, pas sûr qu’ils le reconnaissent.

Les femmes ont plus souvent chanté des versions à écouter que des versions à danser. Je n’ai pas d’explication sur cette raison, d’autant plus que la voix de femme dans un registre plus aiguë laisse de la place aux instruments plus graves qui marquent généralement la pulsation, Main gauche au piano, contrebasse, bandonéon… La preuve est que des versions chantées de bout en bout par des femmes sont parfaitement dansables alors que par le même orchestre et à la même époque, une version chantée par un homme n’est qu’à écouter. Voir par exemple les enregistrements de Canaro qui a de nombreux exemples de titres enregistrées deux ou trois fois, pour l’écoute et pour la danse, par un homme ou une femme.

Une autre cause vient sans doute d’un excès de machisme dans le domaine. Les hommes ont occupé la place, laissant peu de places aux femmes en dehors des thèmes des tangos. Là, elles n’ont pas toujours le beau rôle, comme en témoigne notre tango du jour.

Dans l’idée de lever un coin du voile et vous montrer qu’il y a de nombreuses femmes dans l’univers de tango, je vous propose aujourd’hui quelques chanteuses, mais pour l’instant, concentrons-nous sur le phénomène Lita Morales.

Avant d’écouter notre tango du jour, sachez qu’il existe un autre tango du même titre, Sin sabor joué par Tito Francia qui en est le compositeur avec des paroles de Pedro Tusoli. Je ne pourrai pas vous le faire écouter, n’ayant pas le disque…

Extrait musical

Je pense que nous sommes nombreux à aimer ce duo magnifique, cette musique entraînante. La tristesse des paroles passe très bien et n’entame pas la bonne humeur des danseurs. Une valeur sûre pour les milongas. La musique est en mode majeur. L’orchestre expose le thème, puis Horacio Lagos prend la parole. Lita Morales le rejoint ensuite pour former un duo et finalement, l’orchestre termine le tango. La structure est très simple, comme l’orchestration. C’est une belle version qui brille par sa simplicité et sa légèreté.

Paroles

Llevando mi pesar

Ascanio Ernesto Donato Letra : Adolfo Antonio Vedani

Como una maldición

Sin rumbo fui

Buscando de olvidar

El fuego de ese amor

Que te imploré

Y allá en la soledad

Del desamparo cruel

Tratando de olvidarte recordé

Con la ansiedad febril

Del día que te di

Todo mi ser

Y al ver la realidad

De toda tu crueldad

Yo maldecí

La luz de tu mirar

En que me encandilé

Llevado en mi ansiedad de amar

Besos impregnados de amargura

Tuve de tu boca en su frialdad

Tu alma no sintió mi fiel ternura

Y me brindó con su rigor, maldad

Quiero disipar toda mi pena

Busco de calmar mi sinsabor

Siento inaguantable esta cadena

Que me ceñí al implorar tu amor

Horacio Lagos chante le début, seul, puis Lita Morales se rajoute pour chanter en duo ce qui est en gras.

Traduction libre et indications

Portant mon chagrin comme une malédiction, sans but, j’ai cherché à oublier.

Le feu de cet amour que j’implorais de toi et là, dans la solitude d’un cruel abandon.

Essayant de t’oublier, je me suis souvenu de l’anxiété fébrile du jour où je t’ai donné tout mon être et voyant la réalité de toute ta cruauté, j’ai maudit.

La lumière de ton regard, qui m’a aveuglé (dans laquelle j’étais ébloui), emporté par mon anxiété d’aimer.

Des baisers imprégnés d’amertume, je les ai obtenus de ta bouche dans sa froideur.

Ton âme n’a pas senti ma tendresse fidèle, et m’a offert, avec sa rigueur, la méchanceté.

Je veux dissiper toute ma douleur, je cherche à apaiser ma détresse (sinsabor, de sin sabor [sans saveur] signifie regret, malaise moral, tristesse).

Je sens insupportable cette chaîne, que je me suis attachée quand j’ai imploré ton amour.

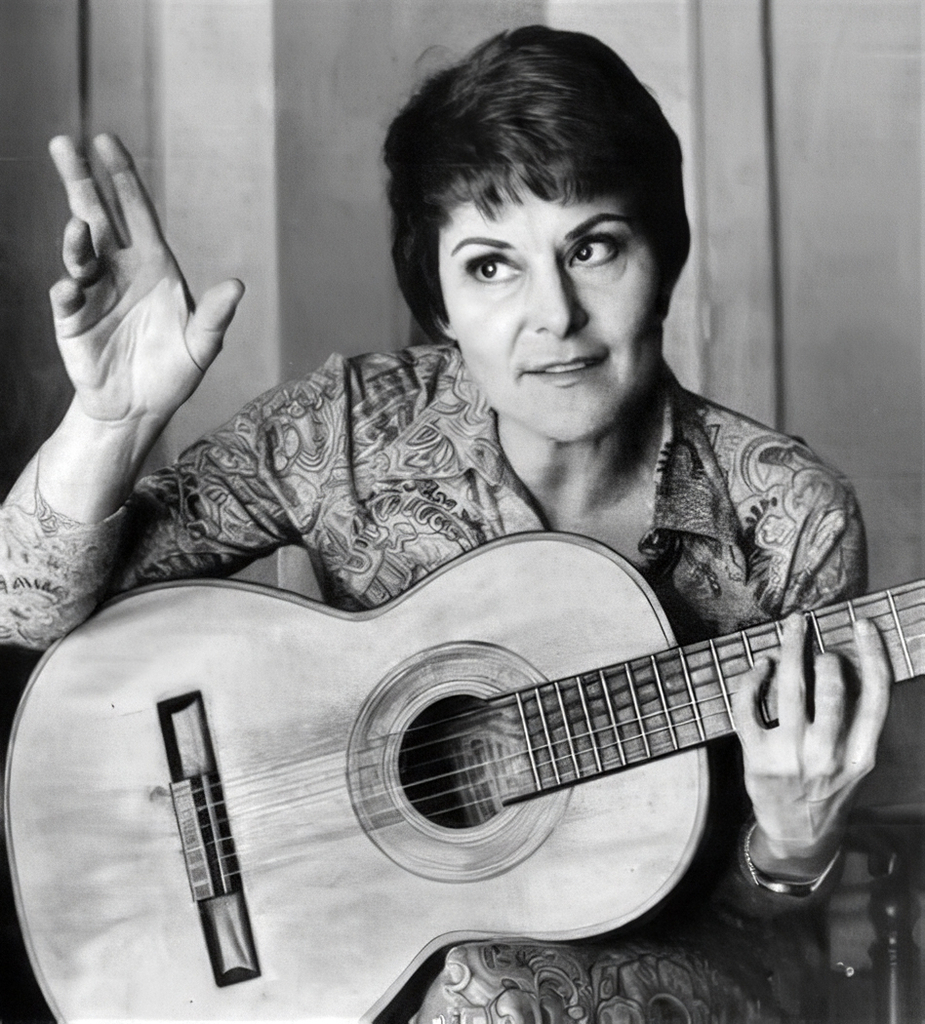

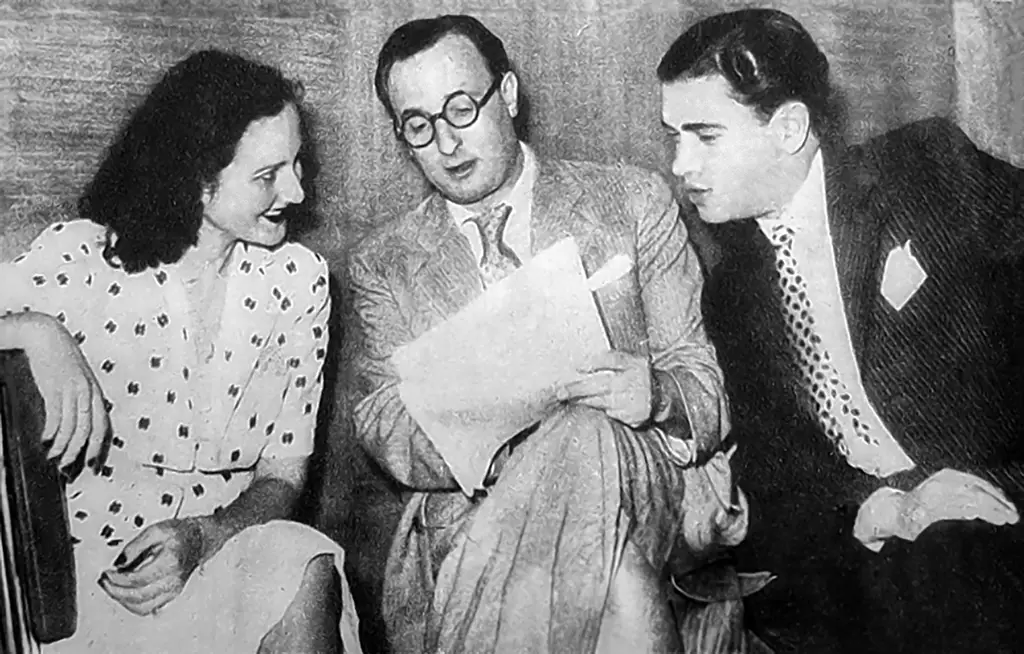

Sur cette photo, Lita Morales et Horacio Lagos ne semblent pas être le couple ayant donné le sujet de ce tango… Il se dit qu’ils se seraient mariés, mais rien ne le prouve. Ce couple, si c’était un couple, était très discret et mystérieux. Un indice, les deux ont commencé par enregistrer du folklore, lui un peu avant et ils ont tous les deux arrêté rapidement la carrière (1935–1942 pour Horacio, 1937–1941 pour Lita, avec un petit retour en 1955–1956). Peut-être l’arrêt en 1941 était pour cause de naissance, Lita aurait été enceinte. Ceci pourrait expliquer son retour tardif, lorsque son enfant est devenu plus autonome.

Autres versions

Le tango du jour est a priori, la plus ancienne version enregistrée et la seule avant une date assez récente.

Le Cuarteto Mulenga l’a enregistré vers 2008, avec le chanteur Maximilliano Agüero.

Je vous laisse penser ce que vous voulez de cette version, mais elle a du mal à faire oublier celle de Donato, à mon avis.

C’est toutefois un bel effort pour faire revivre ce titre, mais l’essai n’est pas totalement transformé. En revanche, la Romantica Milonguera nous en a donné plusieurs versions intéressantes.

Roberto Minondi est un magnifique chanteur, mais Marisol Martínez, sur scène, lui vole la vedette par son jeu d’actrice remarquable.

Elle me permet d’introduire la dernière partie de l’anecdote du jour, une petite liste de chanteuses de tango. Combien en connaissez-vous ?

Quelques chanteuses de tango

Je vous propose une petite galerie de portraits. Elle est très incomplète, mais j’aurai l’occasion de revenir sur le sujet.

Combien de chanteuses reconnaissez-vous ? Passez la souris sur l’image pour faire apparaitre le nom de la chanteuse.