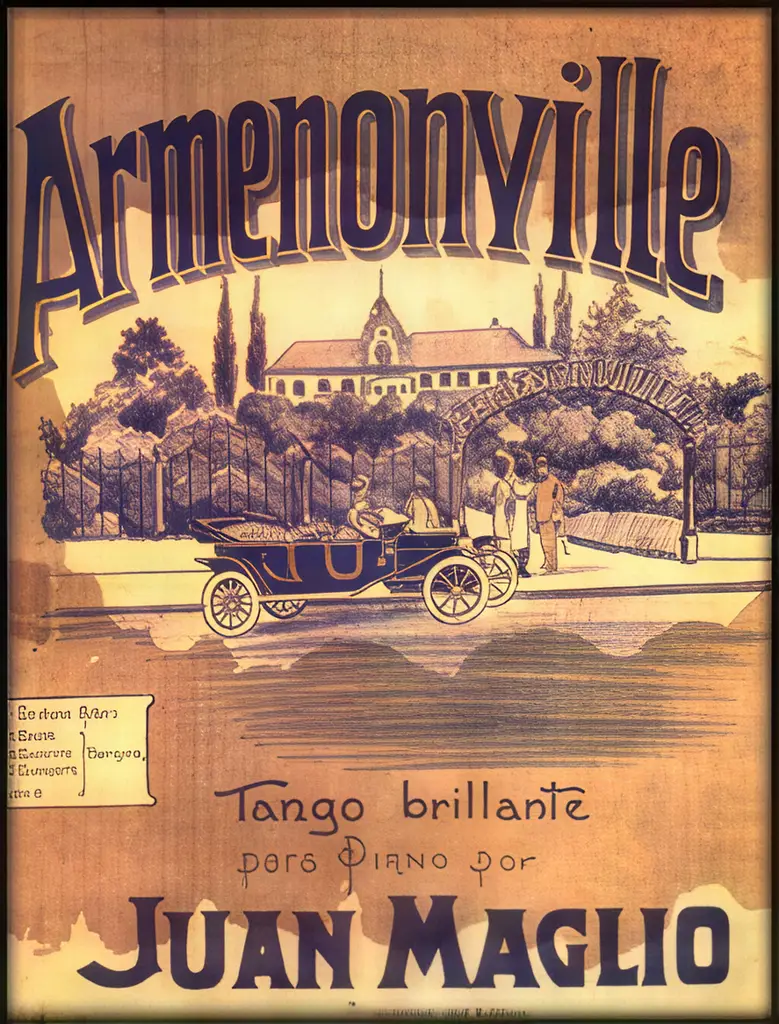

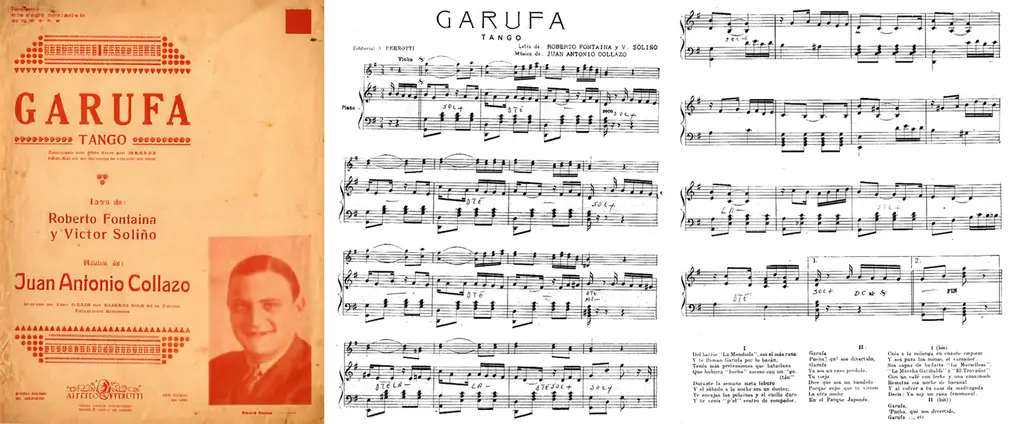

Juan Antonio Collazo Letra: Roberto Fontaina; Víctor Soliño

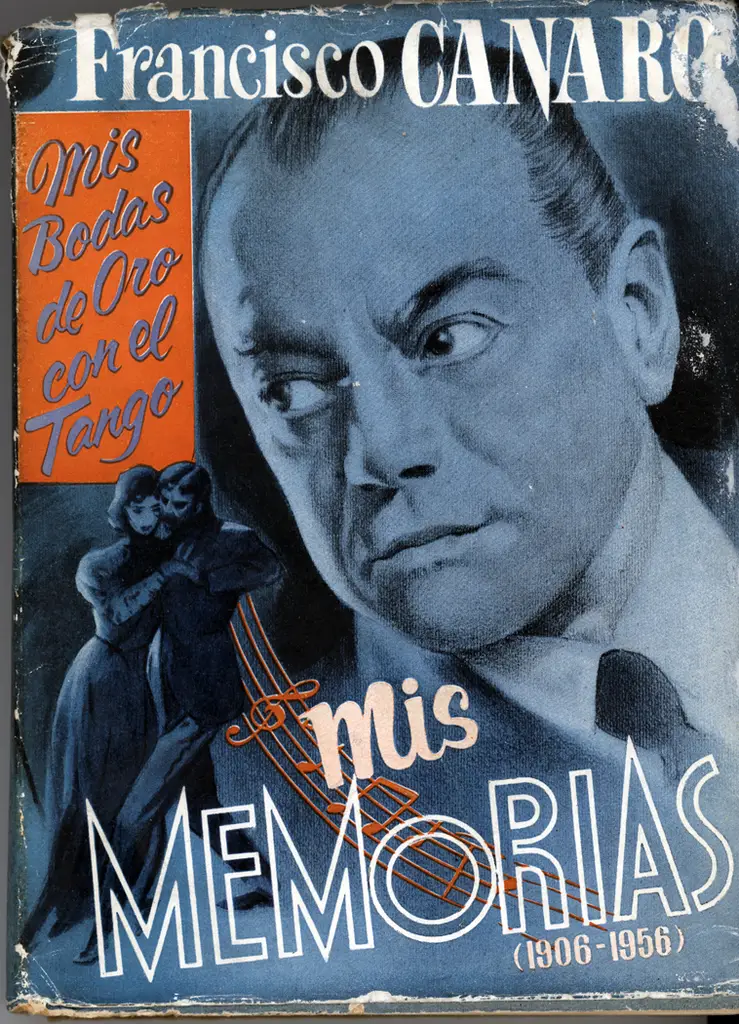

Vous avez sans doute déjà dansé avec bonheur sur ce tango enjoué, charmé par la voix de Nina Miranda. Cette création uruguayenne est effectivement une réussite. Le compositeur, les deux auteurs, le chef d’orchestre et la chanteuse sont uruguayens, ce qui nous rappelle que le tango est né des deux rives du Rio de la Plata.

Je vous invite à découvrir plus d’une vingtaine d’interprétations de ce titre, de caractères et de qualités variables. Allons découvrir la vie de cette fameuse grenouille.

Extrait musical

Paroles

Del barrio La Mondiola sos el más rana

y te llaman Garufa por lo bacán;

tenés más pretensiones que bataclana

que hubiera hecho suceso con un gotán.

Durante la semana, meta laburo,

y el sábado a la noche sos un doctor:

te encajás las polainas y el cuello duro

y te venís p’al centro de rompedor.Garufa,

¡pucha que sos divertido!

Garufa,

ya sos un caso perdido;

tu vieja

dice que sos un bandido

porque supo que te vieron

la otra noche

en el Parque Japonés.Caés a la milonga en cuanto empieza

y sos para las minas el vareador;

sos capaz de bailarte la Marsellesa,

la Marcha a Garibaldi y El Trovador.

Con un café con leche y una ensaimada

rematás esa noche de bacanal

y al volver a tu casa, de madrugada,

decís: “Yo soy un rana fenomenal”.

Juan Antonio Collazo Letra: Roberto Fontaina; Víctor Soliño

Traduction libre

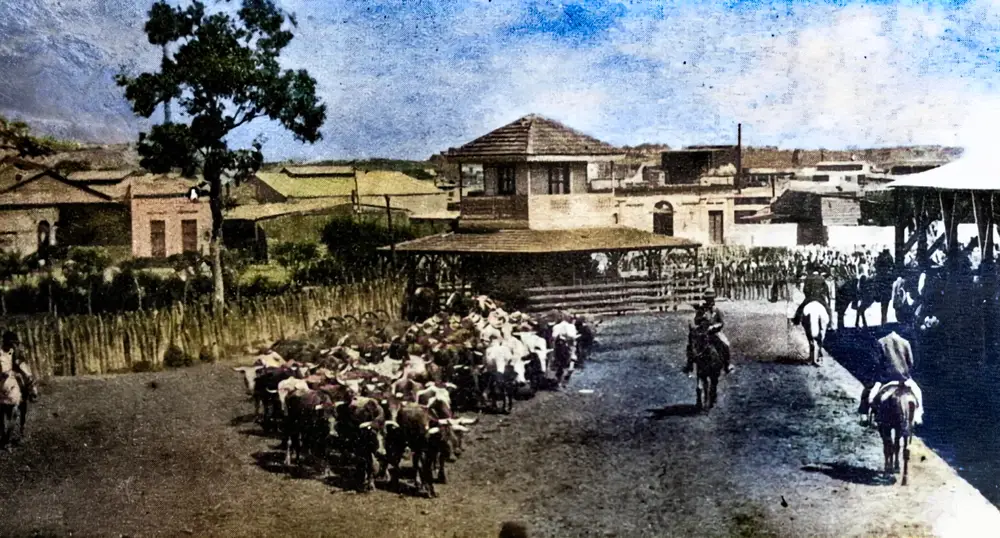

Dans le quartier de La Mondiola (probablement en référence au quartier de Montevideo en Uruguay qui porte toujours ce nom qui serait une déformation de Bondiola, une pièce de porc cuisinée de diverses manières en Uruguay et Argentine), tu es le plus astucieux (rana = grenouille) et on t’appelle Garufa (joyeux, fêtard) à cause de la bonne vie (élégance, amant, riche ou le paraissant…) ; tu as plus de prétentions qu’une danseuse de revue qui aurait réussi avec un gotán (tango).

En semaine, tu travailles (tu as pour but le travail), et le samedi soir, tu es médecin : tu mets tes guêtres et ton col rigide et tu viens au centre, rompedor (séducteur de filles).

Garufa, putain (expression exclamative, pas un qualificatif), que tu es drôle !

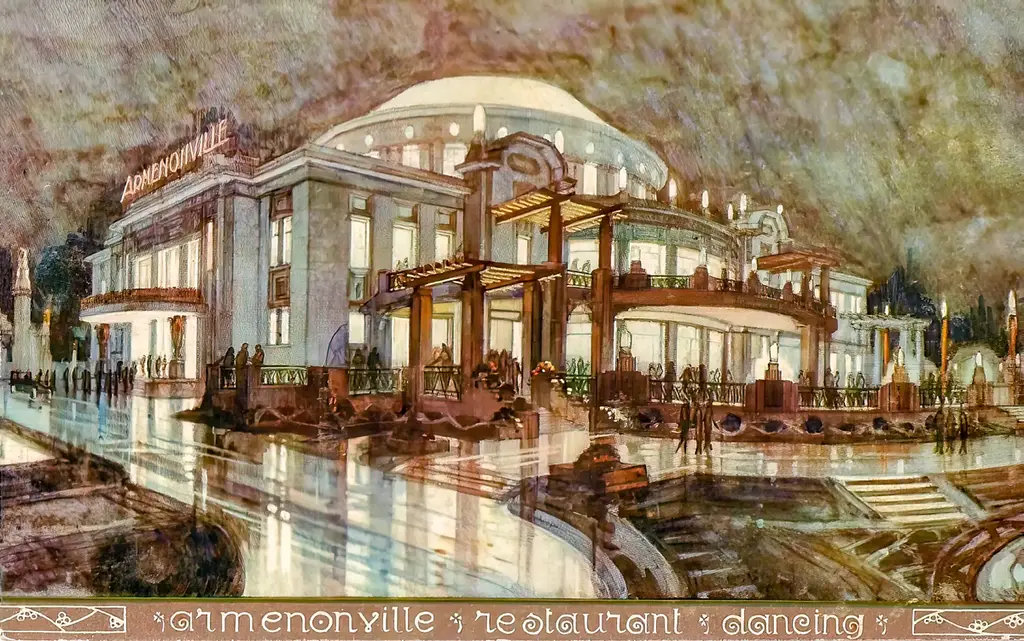

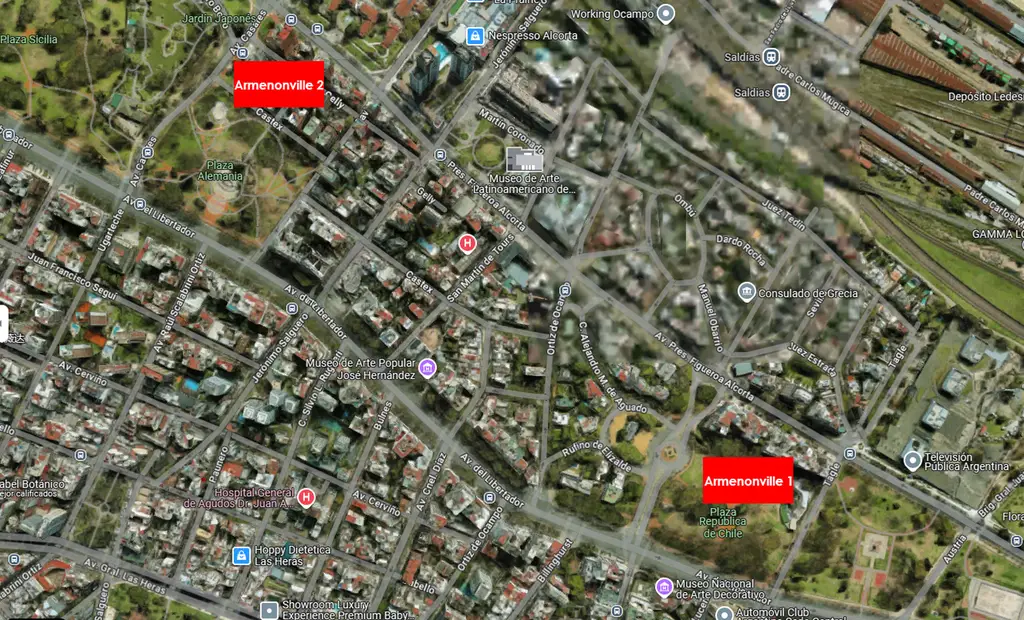

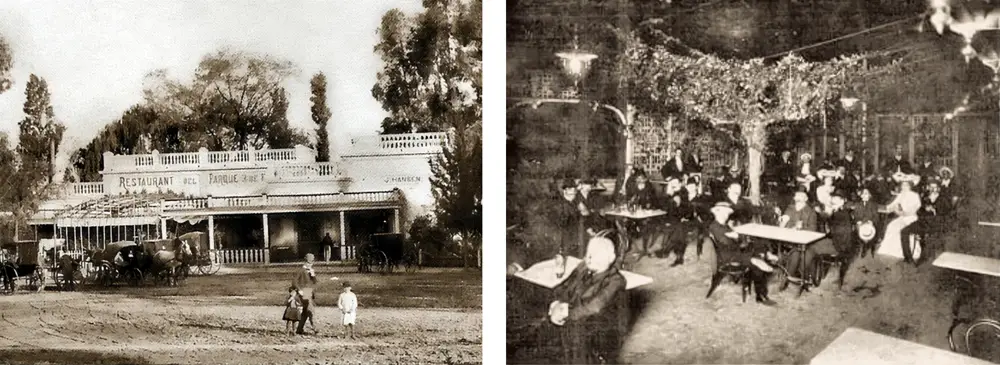

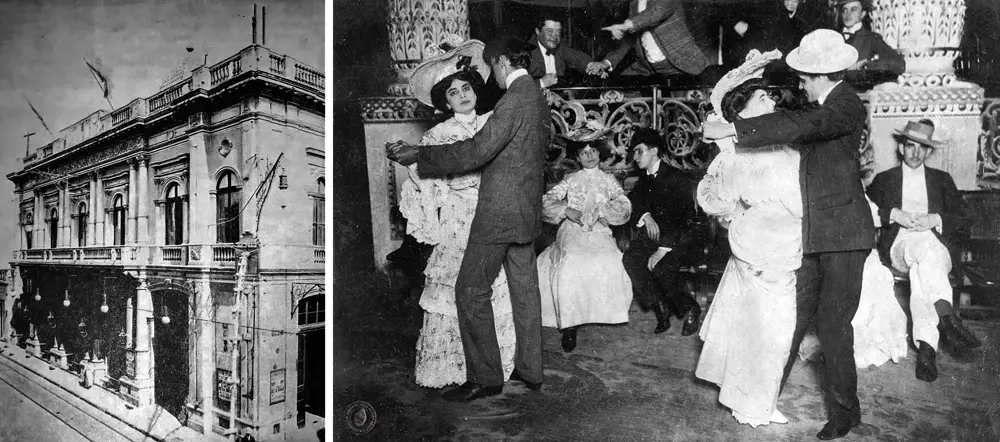

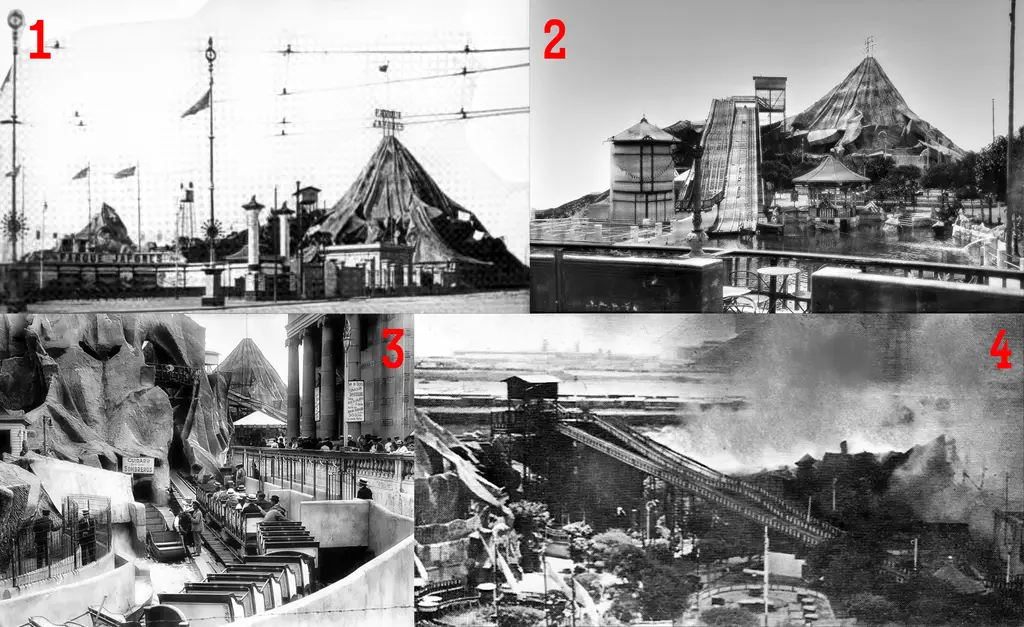

Garufa, tu es déjà cas perdu ; ta vieille (mère) dit que tu es un bandit parce qu’elle sait qu’ils t’avaient vu l’autre soir dans le parc japonais (le parc japonais fait référence à celui de Buenos Aires établi en 1911. Dans la version de Racciatti avec Miranda, il est remplacé par la calle San José, (la rue San José) une rue commerçante de Montevideo. S’il existe bien un jardin japonais à Montevideo, c’est une création récente de 2001…).

Tu te pointes (tu tombes) dans la milonga dès qu’elle commence et tu es l’entraîneur des filles (vareador, entraîneur de chevaux) ; tu es capable de danser la Marseillaise (hymne français), la Marcha a Garibaldi (marche en l’honneur de Garibaldi) y El Trovador (Le Trouvère, opéra de Giuseppe Verdi, mais il peut aussi s’agir de la valse Yo te imploro [El trovero] Rafael Tuegols; Agustín Irusta).

Avec un café au lait et une ensaimada (pâtisserie majorquaise à base de saindoux, d’où son nom), tu termines cette nuit de bacchanale et, à l’aube, tu dis : « Je suis une grenouille phénoménale » (type astucieux).

Parque japonés et Calle San Jose, idées reçues…

Le quartier de la Mondiola fait référence à Montevideo, ce qui est assez logique dans la mesure où le compositeur et les deux auteurs sont uruguayens. C’était un quartier pauvre où la bondiola constituait un plat économique. Pour la même raison, on pourrait penser que les autres références seraient uruguayennes. Pourtant, la plupart des versions parlent du « Parque Japonés ».

Il ne semble pas y avoir eu de parc japonais à Montevideo avant celui institué en 2001. Il est donc fort probable que les auteurs fassent référence à celui de Buenos Aires, un site créé en 1911 et très à la mode.

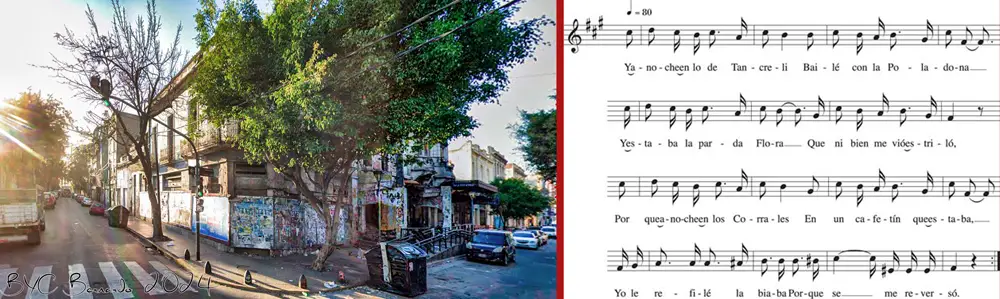

Notre tango du jour cite la rue San José à la place du Parc japonais.

Les gloseurs du tango ont donc décidé que, pour adapter la chanson à Buenos Aires, on parlait de jardin japonais alors que les Uruguayens utilisaient la calle San José.

Ils surenchérissent en disant que la calle San José était la rue des prostituées de Montevideo, et qu’elle était donc le pendant du Parc japonais, un lieu de mauvaise vie.

C’est aller un peu vite en besogne, pour au moins trois raisons :

- Les premiers enregistrements uruguayens parlent déjà du Parque Japonés. On peut donc considérer que ce sont les paroles standards. La calle San Jose apparaît uniquement dans la version de Racciati avec Nina Miranda, mais pas dans ses enregistrements avec Luis Luján et Félix Romero, alors que ce dernier est également uruguayen.

- Le Parque Japonés était un parc de loisir familial. Un genre de Disneyland, pas vraiment un lieu de débauche.

- La calle San Jose serait donc la rue des prostituées de Montevideo. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Au contraire, il s’agissait d’une artère commerçante du centre-ville, parallèle et voisine de l’artère principale, l’avenue 18 de Julio, et éloignée du bajo (la zone base, du port) où étaient cantonnées les activités de prostitution.

À l’appui de mon analyse, je cite à la barre toute une série d’enregistrements de Garufa où j’indiquerai s’ils parlent de la rue San Jose ou du Parc japonais.

Autres versions

On considère cet enregistrement comme le plus ancien. On notera qu’il parle de Parque Japonés bien qu’il soit uruguayen.

Bachicha est Argentin (né à la Plata) et Arenas chante le Parque Japonés.

Une version instrumentale qui ne cite donc ni le parc, ni la rue.

Le chœur chante le parc japonais… Donc, en France, c’est aussi la version qui est en vogue.

Carlos Dante chante également le parc japonais. Cela commence à faire beaucoup…

Garufa 1947-08-20 — Hugo Del Carril con orquesta de Osmar Maderna

Extrait du film “La cumparsita” dirigé par Antonio Momplet sur un scénario de Alejandro Verbitsky et Emilio Villalba Welsh. La date de sortie est le 28 août 1947. Cela remet un peu en doute la date d’enregistrement qui serait du 20 août 1947. L’orchestre est celui d’Osmar Maderna. Hugo Del Carril chante le parc japonais.

Castillo a aussi adopté le parc japonais…

Garufa (La noce, le noceur) — Paroles françaises de Robert Chamfleury. Signalé par la bible Tango, mais je n’ai pas. Date d’enregistrement à déterminer. En revanche, André Vagnon (Bible Tango), m’a fait parvenir l’enregistrement de Garufa par Oswaldo Bercas.

C’est une version instrumentale ; Donc, nous n’aurons pas la possibilité d’entendre les paroles françaises de Champfleury. On connaît Oswaldo Bercas (pseudonyme de Boris Sarbek (1897–1966) qui s’appelait en réalité Boris Saarbekoff) car nous l’avons déjà évoqué comme potentiel compositeur de Poema.

Un grand merci à André pour son cadeau que je peux donc partager avec vous. Je rajoute ses indications au sujet de la datation précise de cet enregistrement :

« Pour Garufa : la datation des Philips 78 rpm série P est bien difficile et beaucoup de sites donnent des dates peu vraisemblables.

J’ai collecté tout ce que j’ai pu trouver entre 1950, date de début des disques Philips et 1958. Et j’ai trouvé un doc qui confirme 1952 pour Angustia, donc pour Poema aussi. Or Garufa a été enregistré juste après, et commercialisé juste avant (Angustia, matrice 2829, disque 70082 / Garufa, matrice 2831, disque 70081). Donc 1952 me paraît la bonne date, aussi bien pour l’enregistrement que pour le pressage. »

C’est notre tango du jour et probablement, la première version à faire état de la rue San Jose de Montevideo.

Probablement né en Argentine, Armengol a en tous cas fait l’essentiel de sa carrière en France, où il a enregistré cette version instrumentale et qui n’interviendra donc pas dans notre débat sur le parc japonais et la rue San Jose. A priori, cette musique n’interviendra pas non plus en milonga, car pas adaptée à la danse.

Il ne me semble pas facile d’être enthousiasmé par cette interprétation qui traîne un peu des pieds. Ce n’est peut-être pas très gentil de dire cela d’Elba, qui est la sœur de Raul et de trois autres artistes du tango. Notons qu’elle chante le parc japonais.

Purement instrumentale, cette version légère dominée par la clarinette de Panchito Cao (Francisco Cao Vázquez) est sympathique pourrait s’apparenter à une milonga lente, mais ce caractère ne la rend pas très utilisable en milonga. Rappelons toutefois les autres membres de ce trio, Horacio Malvicino à la guitare et Horacio Malvicino à la contrebasse.

Castillo revient avec ce titre et un autre directeur pour son orchestre. Requena a modifié les arrangements. Castillo reste cependant fidèle au parc japonais.

L’introduction parlée est assez originale. Ensuite, c’est une chanson, pas destinée à la danse, mais c’est intéressant. En ce qui concerne notre enquête, c’est encore le parc japonais qui est mentionné.

Moreno y va également pour le parc japonais.

On retrouve Racciatti avec un autre chanteur que Nina Miranda. Luis Luján a une belle voix, mais je trouve que celle de Nina Miranda, un peu gouailleuse, convient bien mieux au titre. Il chante le parc japonais et pas la rue San Jose. Bon, il n’est pas uruguayen, mais il est entrerriano (d’entre Rios) et donc originaire d’un lieu très perméable avec l’Uruguay.

On n’est pas étonné de retrouver Tita dans cette interprétation. Elle a encore plus de gouaille que Nina. En revanche, elle ne chante pas pour la danse. On restera donc à l’écouter, ce qui nous permettra de remarquer qu’elle aussi parle du parc japonais.

Cette version par la même Elba a vraiment plus de pêche… Pas pour la danse, mais un bon truc à se mettre dans les oreilles. Elle est toujours partisane du parc japonais…

Une curiosité « dans le style de Carlos Gardel ». On notera qu’Irusta a composé avec Rafael Tuegols une valse « El trovero » qui peut être le titre évoqué dans les paroles de Garufa, ce qui serait à la limite plus logique que le Trouvère de Verdi. Encore une version qui a opté pour le parc japonais.

Je ne suis pas plus convaincu par la voix de Romero que par celle de Luján pour ce titre. Je reste donc avec Nina Miranda… Romero chante le parc japonais alors que lui aussi est uruguayen.

Bon, là aussi, on chante le parc japonais.

Ici pas de parque Japonés ou de Calle San Jose, mais un « en el Tango Berretin ».

Cette jolie version toute légère est aussi fan du parc japonais.

Retour sur le Parque Japonés et la Calle San Jose

On constate que tous les enregistrements, sauf un de Racciatti avec Nina Miranda parlent du parc japonais. On a donc du mal à suivre l’affirmation des gloseurs affirmant que les versions uruguayennes parlent de la rue San Jose, puisque toutes, sauf une, parlent du parc japonais.

De plus, vouloir faire de ces lieux des sites de débauche et de mauvaise vie va à l’encontre des paroles.

Ce tango est une aimable moquerie, comme il en existe beaucoup de certains personnages du tango, humbles par leurs revenus, mais qui se donnent de grands airs lorsqu’il s’agit de tango. Les paroles ne sont pas méchantes, plutôt bienveillantes et à peine moqueuses. Il n’y a donc pas lieu de faire de cet homme un habitué des lieux mal famés. C’est simplement un jeune homme qui, le samedi venu, va se divertir en se donnant de grands airs. On n’est pas dans la caricature « méchante » comme dans Niño bien.

Pour les danseurs portègnes qui ne connaissent pas la différence de version, ils pensent sans doute que Nina Miranda chante la rue San Jose, celle où se déroule deux fois par semaine, la merveilleuse milonga « Nuevo Chique » et c’est très bien ainsi.