Carlos Ángel Lázzari

Adiós, Coco est un au revoir, ou plutôt un adieu à Rafael D’Agostino, le neveu de Ángel D’Agostino qui était pianiste, compositeur, auteur et journaliste spécialisé dans les spectacles (notamment au journal La Razón à l’Editorial Anahi et à Radio Colonia). Par son oncle et ses activités, il était membre de la grande famille du tango et sa mort tragique dans un accident de la route a secoué la communauté, comme en témoigne ce tango composé par Lázzari, bandonéoniste et arrangeur de l’orchestre de D’Arienzo et l’enregistrement par l’orchestre de ce dernier, un mois seulement, après la mort de Coco. Maintenant, il me reste à vous expliquer pourquoi un dinosaure conduit une voiture…

Extrait musical

Adiós, Coco s’inscrit dans la lignée des tangos tardifs enregistrés par D’Arienzo. La puissance est énorme. Les violons virtuoses et les longs breaks rendent ce style reconnaissable immédiatement. Le piano de Juan Polito est en ponctuation permanente et bien sûr, les bandonéons (instrument du compositeur, Carlos Ángel Lázzari) et la contrebasse assurent la base rythmique que reprennent les autres instruments.

Dans cette version, quelques solos de violons font taire le martellement du rythme, une pointe de romantisme en l’honneur de Coco.

Cet orchestre tardif de D’Arienzo, le dernier de sa carrière était composé de la façon suivante :

Carlos Lázzari (bandonéoniste et arrangeur de l’orchestre. C’est lui qui reprendra la direction à la mort de D’Arienzo et qui enregistrera des titres du même type de dynamisme avec las solistas de D’Arienzo (les solistes de D’Arienzo, orchestre créé en 1973 avec l’autorisation de D’Arienzo). Voyons donc ces autres solistes :

Enrique Alessio, Felipe Ricciardi et Aldo Junnissi (bandonéonistes de D’Arienzo, comme Lázzari de 1950 à 1975).

Juan Polito (pianiste de l’orchestre de D’Arienzo en 1929, 1938–1939, 1957–1975)

Cayetano Puglisi, Blas Pensato, Jaime Ferrer et Clemente Arnaiz (violonistes de D’Arienzo depuis 1940. Cette longévité explique la merveille des violons de D’Arienzo qui était lui-même violoniste).

Victorio Virgilito (contre-bassiste de D’Arienzo depuis 1950).

Cette version est instrumentale, mais je pense intéressant de présenter les chanteurs de l’époque :

Osvaldo Ramos (ténor). C’est le père de Pablo Ramos qui dirige l’orchestre Los Herederos del Compás que vous pourrez entendre et voir dans ce titre en fin d’article.

Alberto Echagüe et Armando Laborde (barytons)

Mercedes Serrano (mezzo-soprano).

Rafael D’Agostino (Coco)

Son oncle, Ángel D’Agostino, est bien plus connu et j’ai eu à diverses reprises l’honneur de présenter certaines de ses interprétations. Je vous propose un petit éclairage sur le neveu, Coco, objet de cet hommage.

L’histoire commence entre Juan D’Arienzo et Ángel D’Agostino, les D’ du tango. D’Arienzo violoniste et D’Agostino pianiste sont amis depuis l’adolescence.

Lorsqu’en 1928 naquit Rafael, ce dernier est entré dans le cercle d’amitié des deux hommes qui l’ont accompagné dans son entrée dans la carrière musicale.

Malgré ses capacités de pianiste, Rafael s’est dirigé vers le journalisme, notamment de spectacle. Il fut utilisateur dans ses chroniques de surnoms pour les artistes. Cette mode a été initiée par Felix Laiño, le sous-directeur du journal La Razón. Coco s’est expliqué sur cette coutume, par exemple en parlant de Tita Merello :

“Nadie puede negar que Tita Merello es lastimera; todos los días se queja de su miseria, sus años y su mala suerte, Estos apodos nacen de sus propios defectos y virtudes.”

(Personne ne peut nier que Tita Merello est pitoyable ; chaque jour elle se plaint de sa misère, de son âge et de sa malchance. Ces surnoms naissent de leurs propres défauts et vertus.)

On attribue un certain nombre d’œuvres à Coco :

Pasión milonguera

Vida bohemia (avec Ricardo García)

Paica alegre

Mis flores negras (Pas le passillo colombiano arrangé en valse que chanta Gardel)

Noches de Cabaret (pas celui d’Héctor Varela avec Rodolfo Lesica)

Mi covacha

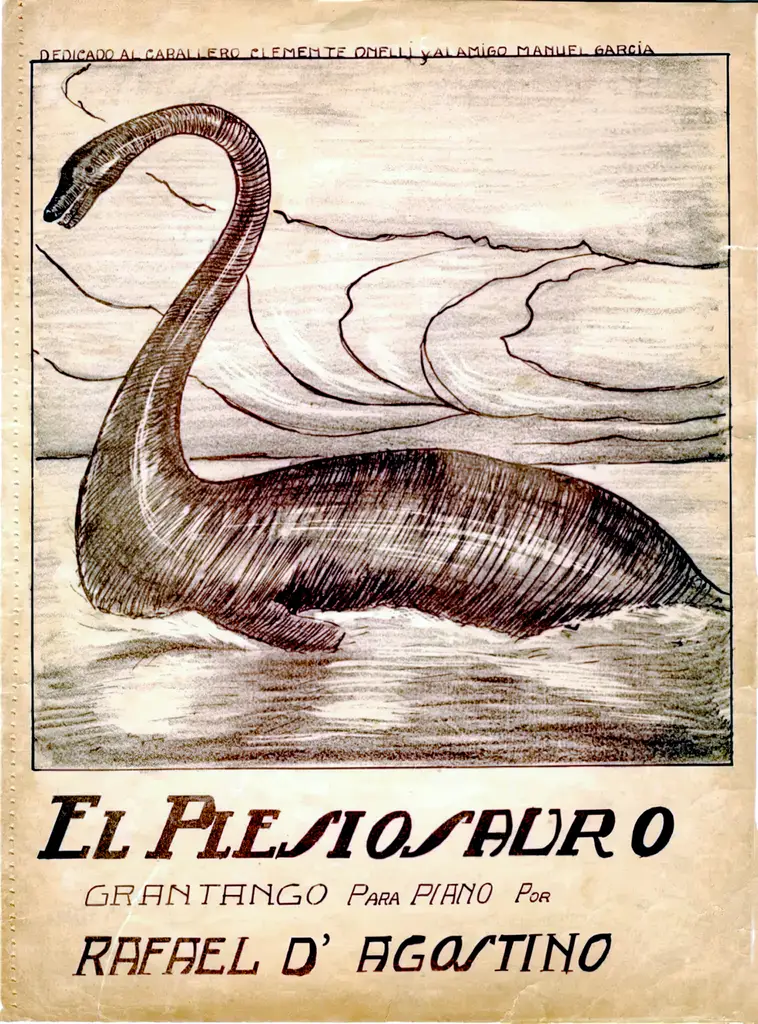

On voit que ces œuvres sont peu connues et celles qui le sont portent le nom d’autres auteurs. Mais j’ai gardé le meilleur pour la fin. On lui attribue également El Plesiosauro. Voyons un peu de ce côté…

El Plesiosauro

Ce sympathique animal marin, un dinosaure, aime faire des farces. En Écosse, il s’appelle Nessi et hante le Loch Ness. En Argentine, on l’appelle par son nom scientifique, El Plesiosauro, mais il porte aussi le nom de El Nahuelito, car il serait apparu au Lac Nahuel Huapi (Bariloche) ou à un autre lac bien plus au sud, el lago Epuyén.

Contrairement à son cousin d’Écosse, ce dernier s’est offert le luxe d’écrire une lettre que publia le journal La Nación, en mars 1922, dont voici les termes :

“El objetivo de mi carta es persuadirlos de que me dejen en paz, ya que soy un monstruo discreto y desinteresado”

“L’objet de ma lettre est de vous persuader de me laisser en paix, car je suis un monstre discret et désintéressé.“

Je pense que vous commencez à penser à un canular, voici l’histoire :

La première mention de cet animal date de 1910 et c’est la publication en 1922 de cette « vision » par George Garret qui donna l’idée à un Nord Américain nommé Martín Sheffield d’annoncer la présence de cet animal.

Cela arriva aux oreilles du Docteur Clemente Onelli, directeur du Zoo de Buenos Aires, qui aurait bien aimé le mettre dans ses collections. Il envoya des fonds à Martín Sheffield et organisa une expédition.

À son arrivée, Martín Sheffield avait disparu avec l’argent et vous vous en doutez, la quête de El Nahuelito s’est avérée vaine, malgré les descriptions qu’en ont faites les prétendus témoins.

La bête aurait un long cou, la taille d’une vache et serait carnivore. Certains scientifiques y voyaient la description d’un plésiosaure, d’où le nom le plus courant à l’époque et d’autres d’un ichtyosaure. Des photos auraient été réalisées, mais où sont-elles ?

Le Plésiosaure a suscité des passions, des rires et plusieurs musiques ont exploité le filon.

Parmi celles-ci, la partition attribuée à Rafael D’Agostino.

Tous les auteurs qui parlent de ce tango mentionnent sans hésitation Coco, Rafael D’Agostino comme le compositeur du Plesiosauro.

Le fait qui m’intrigue est que la partition serait datée de 1922, ce qui est logique vu que c’est l’époque des faits. Ce qui est moins logique, c’est que Rafael D’Agostino est né en 1928 (il avait 40 ans en 1968 selon une interview, et 44 à a sa mort en 1972). Un prodige comme Mozart peut écrire une œuvre à six ans, mais pas six ans avant sa naissance…

Il faut donc soit considérer que la partition n’est pas de 1922, soit que c’est d’un autre Rafael D’Agostino.

Le fait que Coco soit un plaisantin pourrait laisser penser qu’il aurait réalisé un faux. Dans le sens de cette hypothèse, je mettrai la réalisation assez sommaire de la couverture de la partition.

Ce qui ne fait pas de doute, c’est l’expédition à Bariloche de Onelli, les documents sont suffisamment précis sur la question et ce scientifique n’aurait pas mis en jeu sa réputation pour un canular.

Le fait qu’il soit cité sur la partition est un peu plus étonnant. En effet, comme il est rentré bredouille, il est peu probable qu’il ait apprécié l’attention. Avoir un tango dédicacé à son nom et qui rappelle un échec n’est sans doute pas des plus réjouissant. Cela me conforte dans l’idée du faux que j’attribuerai à Rafael D’Agostino, un drôle de coco (« drôle de coco » en français peut signifier un farceur, quelqu’un d’un peu original).

Son comparse, l’auteur des paroles, serait Amílcar Morbidelli, un « poète » dont on n’a pas vraiment de traces. Est-ce aussi un élément de la blague ? Nous verrons que les paroles peuvent renforcer cette impression.

L’orchestre Sciammarella tango a produit la seule version enregistrée de cette œuvre.

Sciammarella aurait retrouvé la partition et exécuté l’œuvre. Est-ce une composition originale de cet orchestre ou réellement une œuvre écrite en 1922, ou un canular tardif de Coco ?

Le site très sérieux et extrêmement bien documenté Todo Tango cite l’œuvre, donne Rafael D’Agostino comme compositeur et Amílcar Morbidelli comme auteur des paroles.

https://www.todotango.com/musica/tema/6341/El-plesiosauro/

Cet élément peut faire pencher la balance du côté de l’œuvre authentique, dont voici les paroles.

Paroles de El Plesiosauro

Yo soy un pobre animal buscado

por los ingratos y sin conciencia.

Porque soy raro y también lo soy curioso

(según dice la gente allí).Dejemen solo aquí, gozando

en la soledad de este lago

¿Qué es lo que haréis con sacarme si es en vano

llevarme vivo de este lugar ?¿No saben los señores

que esto no es coger flores?

Pretenden aquí cazarme y llevar

como si nada fuera.¡Maldito! No me nombres.

Nada te debo Onelli.

Deja que yo viva con igual prerrogativas

como tú vives allí.

Rafael D’Agostino Letra: Amílcar Morbidelli

Traduction libre et indications

Je suis un pauvre animal recherché par les ingrats et sans conscience.

Parce que je suis bizarre et que je suis aussi curieux (selon ce que disent les gens de là-bas).

Laissez-moi seul ici, profitant de la solitude de ce lac

Que ferez-vous de me sortir, si c’est en vain que vous voulez m’enlever vivant d’ici ? (Les membres de l’expédition sont armés et deux chasseurs y participent. La présence d’une grande seringue dans l’équipement est parfois mentionnée, mais mise en doute. Ils pensaient tuer le « monstre » et l’empailler « d’où la présence d’un empailleur dans l’expédition.

Ces messieurs ne savent-ils pas qu’il ne s’agit pas de cueillir des fleurs ?

Ils ont l’intention de me traquer et de m’emmener comme si de rien n’était.

Maudit ! Ne me nommez pas.

Je ne te dois rien, Onelli.

Laissez-moi, que je vive avec les mêmes prérogatives que vous là-bas.

On voit que l’auteur a pris la parole pour el Nahuelito. À moins que ce soit lui, puisqu’il avait déjà publié une lettre dans le journal La Nación.

On remarquera que, si la couverture dédicace l’œuvre à Onelli, le texte n’est pas du tout à sa gloire. Cela me fait encore hésiter. Un auteur aurait-il dédicacé un tango où il traite de maudit son dédicataire ? Cela me semble bien étrange.

Si on tient compte que le Plésiosaure est un dinosaure qui vit dans l’eau, on pourrait penser à un poisson d’avril, coutume qui consiste à raconter un truc incroyable que l’on retrouve dans quelques pays d’Europe et dans le Monde, mais pas en Argentine.

On pourrait aussi voir dans cette histoire un rappel de la colonisation… Ces Indiens et gauchos que l’on a déplacés et massacrés sans ménagement pour conquérir leur territoire.

Autres versions de Adiós, Coco

Du fait qu’il s’agit d’un tango tardif, il n’a pas eu le temps d’entrer dans le répertoire des orchestres. Une exception toutefois, Los Herederos del Compás, l’orchestre animé par Pablo Ramos, le fils de l’ancien chanteur de D’Arienzo, Osvaldo Ramos, et qui travaille ardemment à entretenir le souvenir de son père et de la Orquesta Del Rey del Compás.

Cet orchestre joue régulièrement le thème, et je l’ai donc écouté par eux à diverses reprises avec des évolutions intéressantes.

Mais je pense que vous serez content de voir l’une de leurs prestations. C’était l’an passé, le 8 avril 2023, à la huitième édition du festival de La Plata.

Avec cette vidéo, je pense que l’on peut dire Adiós Coco, au revoir, les amis. Soyez prudent sur les routes, un dinosaure pourrait traverser sans crier gare !