Osvaldo Novarro; Tito Luar (Raúl Fortunato) Letra: Mario Battistella

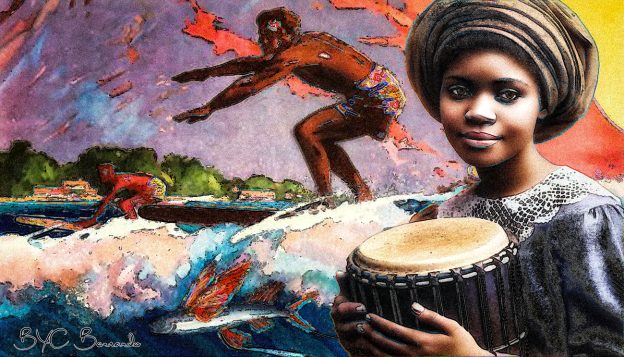

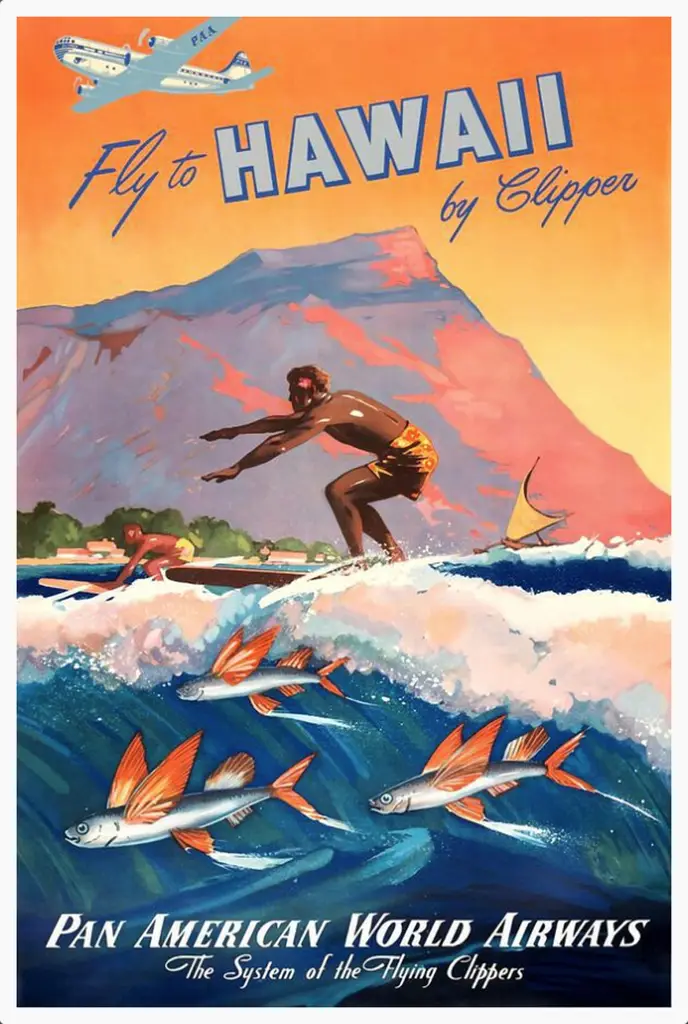

Pourquoi une femme noire tenant un bongo sur plan de surfeurs hawaïens ? Comme vous vous en doutez, j’ai une explication. Alors partons à la découverte de la Rumbita candombe, un curieux mariage qui a fêté ses noces de chêne et qui continue de faire bouger les danseurs d’aujourd’hui.

Extrait musical

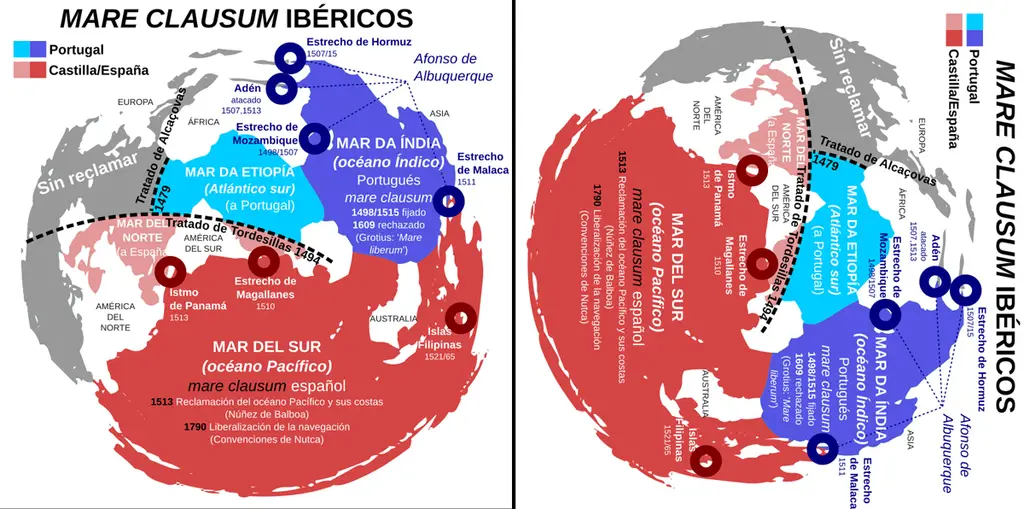

Comme l’indique le titre, on reconnaît rapidement un rythme de rumba. J’écris « un » rythme de rumba, car il y a en a des dizaines. Historiquement, la rumba est originaire de Cuba où elle a été mêlée avec diverses danses, notamment d’origine africaine. Cela se reconnaît par la complexité des rythmes qui sont loin des rythmes codifiés en Europe. Il n’est qu’à demander à un danseur européen moyen de faire sonner le clave de la salsa en rythme, pour voir à quel point c’est hors de sa culture.

N’étant pas moi-même un spécialiste de la rumba, j’ai essayé de déterminer le type de rumba utilisée dans cette composition. Parmi la centaine de possibilités, je trouve que la rumba yambu (une des trois principales rumbas cubaines) est un assez bon candidat.

Bien sûr, la version de D’Arienzo est un peu particulière et il a mis en avant le plaisir des danseurs de milonga en prenant plus de libertés par rapport au rythme original que les autres interprétations. On notera, par exemple, une cadence bien plus rapide.

De Rosas avait une trentaine d’esclaves, mais il était plutôt sympa avec eux et les esclaves qui avaient fui le Brésil le considéraient comme un libérateur. On voit qu’il a un homme noir sur le siège à son côté, ce qui doit probablement témoigner de sa proximité. On remarquera les tambours du candombe. Le peintre, Martín Boneo s’est représenté avec son épouse, debout à l’arrière de De Rosas. La fille du couple (Manuelita) est en rouge au côté de l’homme noir assis.

Paroles de la version de Juan D’Arienzo et Héctor Mauré

Les différentes versions disposent de paroles légèrement différentes. Celles de l’enregistrement de D’Arienzo et Mauré sont les plus divergentes par rapport aux paroles originales. J’indiquerai, en fin d’article, les paroles originales et donnerai quelques indications pour les autres versions.

Presten todos atención

Que ya empezó

Y a virutear esta milonga

Que el rey negro bautizoNo es su cuna el arrabal

Negro y cumbePor eso es que

Todos le dicen

La milonga candombeAe ae ae ae

Ae ae ae aeA bailar a cantar

A seguir sin pararAe ae ae ae

Ae ae ae aeQue se va y se fue

La milonga candombe.Osvaldo Novarro; Tito Luar (Raúl Fortunato) Letra: Mario Battistella

Traduction libre de la version de Juan D’Arienzo et Héctor Mauré

Prêtez tous attention.

Ça a déjà commencé et pour virutear (référence à la viruta et l’usure du plancher) cette milonga que le roi noir a baptisée.

Ce n’est pas son berceau les faubourgs

Noir et cumbe (esclaves noirs ayant fui et vivant libres)

C’est pourquoi tous l’appellent la milonga candombe

Ae ae ae ae

À danser, à chanter

À continuer sans s’arrêter,

Ae ae ae ae

Car elle s’en va et est partie

La milonga candombe.

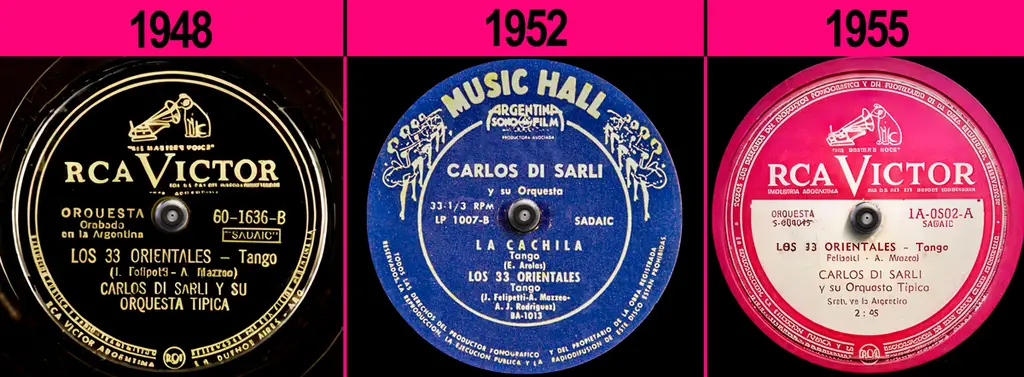

Autres versions

Je commence par les auteurs de la musique, Osvaldo Novarro et Tito Luar.

Les Hawaiian Serenaders est un groupe argentin, malgré ce que pourrait laisser penser son nom. Il fut actif durant une vingtaine d’années après sa création en 1940 par le chanteur Osvaldo Novarro (Héctor Villanueva) associé à Tito Luar (Raúl Fortunato) (Directeur d’orchestre, tromboniste et violoniste) et auteurs de la musique de notre titre du jour.

Les deux hommes étaient d’origine vénézuélienne, pas l’ombre d’un Hawaïen dans l’histoire.

À ce sujet, il est amusant de noter qu’il y a eu un autre groupe nommé The Hawaiian Serenaders, mais qu’ils étaient Grecs et étaient dirigés par Felix Mendelssohn (probablement un pseudonyme…). Je ne résiste pas à la tentation de vous présenter une de mes 600 cumparsitas par ces Grecs « hawaïens »…

Les sonorités sont beaucoup plus hawaïennes que pour le groupe argentin…

Oscar Serpa et surtout l’interprétation magnifique de Fresedo fait que cette version peut très bien être proposée en bal, même si peu de DJ s’y risquent.

La version de Canaro est sans doute celle qui est la plus connue. Son rythme assez calme respecte mieux, que la version de D’Arienzo, le rythme de la rumba. Comme il en a l’habitude et grâce à ses percussionnistes de son orchestre de jazz, Canaro peut proposer une introduction au tambour et une orchestration un peu différente.

Paroles de la version originale

Presten todos atención

Que va a empezar,

Esta será la nueva danza

Que tendremos que bailar…

Fue su cuna la ilusión

El cabaré

Por eso es que la llamamos

La rumbita candombe.(Estribillo)

Ae, ae, ae, ae

Ae, ae, ae, ae (coro)

A bailar, a cantar

A seguir sin parar,

Ae, ae, ae, ae

Ae, ae, ae, ae (coro)

Ya se va, ya se fue

La rumbita candombe.El autor de su compás

Es un bongó,

Que se enamorado de una milonga

Un domingo se casó

Y es por eso que al vibrar,

Sentimental su ritmo es

Mezcla de rumba

Y candombe federal.

Osvaldo Novarro; Tito Luar (Raúl Fortunato) Letra: Mario Battistella

Traduction libre des paroles de la version originale

Prêtez tous attention.

Ça va commencer,

Ce sera la nouvelle danse que nous devrons danser…

Son berceau était l’illusion, le cabaret, c’est pour ça qu’on l’appelle, la rumbita candombe.

(Refrain)

Ae, ae, ae, ae

Ae, ae, ae, ae (chœur)

À danser, à chanter

À continuer sans s’arrêter,

Ae, ae, ae, ae (chœur)

Déjà elle s’en va, déjà elle est partie

La rumbita candombe.

L’auteur de son rythme est un bongo, qui est tombé amoureux d’une milonga.

Un dimanche, il s’est marié et c’est pourquoi, lorsqu’il vibre, sentimental, son rythme est un mélange de rumba et de candombe fédéral.

Paroles de la version de Canaro et Roldán

Presten todos atención

Que va a empezar,

Esta será la nueva danza

Que tendremos que bailar…

Fue su cuna la ilusión

Que le dio fe,

Por eso es que la llamamos

La negrita candombe.Así, así, así, así

Así, así, así, así (coro)

A bailar, a cantar

A seguir sin parar,

Así, así, así, así (coro)

Ya se va, ya se fue

La negrita candombe.El autor de su compás

Es un bongó,

Que al arribar a la Argentina

De una criolla se prendó…

Y es por eso que al vibrar,

Sentimental su ritmo es

Mezcla de rumba

Y candombe federal.Osvaldo Novarro; Tito Luar (Raúl Fortunato) Letra: Mario Battistella (y?)

Traduction libre de la version de Canaro et Roldán

C’est pourquoi nous l’appelons

La negrita candombe. (La rumbita est passée de la musique, petite rumba à une negrita, petite femme noire).

Comme ceci, comme cela, comme cela (contrairement aux autres versions, Roldán chante “así” et pas “ae”).

Comme ceci, comme ça, comme ça

Danser, chanter

Pour continuer sans s’arrêter,

Comme ceci, comme ça, comme ça

Déjà elle s’en va, déjà elle est partie

La negrita candombe.

L’auteur de son rythme est un bongo, qui à son arrivée en Argentine, d’une créole, est tombé amoureux… (la localisation en Argentine et la mention d’une créole ancrent la chanson. Canaro était Uruguayen de naissance et les esclaves étaient en grande partie originaires du Brésil, et bien sûr d’Afrique avant).

Et c’est pourquoi, quand il vibre, sentimental, son rythme est un mélange de rumba et de candombe fédéral.

Quelques éléments sur la milonga candombe

Même si le propos de Osvaldo Novarro et Tito Luar était de créer un nouveau rythme à base de rumba en le mixant avec des rythmes de candombe, cette expérimentation qui n’a pas donné d’autres musiques est contemporaine de l’apparition de la milonga candombe.

En effet, on attribue à Sebastián Piana la mise en forme de la milonga candombe.

Sa première milonga candombe est Pena mulata (écrite en 1940).

C’est le plus ancien enregistrement de milonga candombe. Amis DJ, si vous avez une milonga candombe d’avant 1940, c’est sûrement un candombe ou un autre rythme… Ce n’est pas interdit de le passer, mais prenez vos précautions pour ne pas mettre en difficulté les danseurs qui sont souvent moins à l’aise avec les milongas candombe et qui peuvent être totalement perdus avec des candombes.

Et une version par Piana lui-même :

Une version brute, un peu rugueuse, mais qui fait bien sentir les origines de l’inspiration de Piana.

Les titres apparentés au candombe, composés par Sebastián Piana

• Juan Manuel 1934 — Sebastián Piana Letra: Homero Manzi (Milonga federal)

• Pena mulata 1940 — Sebastián Piana Letra: Homero Manzi (Marcha candombe)

• Carnavalera 1941 — Sebastián Piana Letra: Homero Manzi (Milonga candombe)

• Papá Baltasar 1942 — Sebastián Piana Letra: Homero Manzi (Milonga candombe)

• Aleluya 1944 — Sebastián Piana Letra: Cátulo Castillo (Milonga negra)

• Ahí viene el negro Raúl 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (Tango candombe)

• Calabú 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (Canción de cuna candombe)

• El vendedor de velas 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe pregón)

• Huevitos de olor 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe pregón)

• La aceituna del negro 1973 — Sebastián Piana — Letra: León Benarós (candombe pregón)

• La criada de misia Jovita 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe)

• La mulecona 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe)

• Lorenzo Barcala 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe)

• Marychambá ‑1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe)

• Matando hormigas 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe pregón)

• Soldao, pelo colorao 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe)

• Tomá pa’ shuca 1973 — Sebastián Piana Letra: León Benarós (candombe)

• Carumbaié — Sebastián Piana Letra: Julián Centeya (Milonga candombe)

• Jacinto retinto — Sebastián Piana Letra: Maria Luisa Carnelli (Milonga candombe)

• Pastelera — Sebastián Piana Letra: Cátulo Castillo (Milonga negra)

• Se casa el negrito — Sebastián Piana Letra: Maria Luisa Carnelli (Milonga candombe)

Pour terminer, un peu de théorie musicale du candombe avec les jeux des tambours.

Pour la partie candombe, c’est un peu plus facile, car nous sommes plus accoutumés à ces rythmes.

Le candombe utilise trois types de tambours :

Tambor chico

https://youtu.be/p2CL5-Ok4SI

Tambor repique

https://www.youtube.com/watch?v=VwxzY1fgrUw&t=96s

Tambor piano

https://youtu.be/K77E_k0S_q8

Les trois tambours jouant ensemble :

Et les surfeurs ?

Ah oui, j’allais oublier. Mais vous avez sans doute deviné.

La femme noire, c’est la negrita de Canaro, le tambor chico qu’elle tient dans les mains, c’est le candombe et les surfeurs et l’exocet, c’est une partie d’une affiche de 1940 pour Hawaï.

Le surf à Hawaï semble être une très vieille activité, comme en témoigne James Cook en 1779.

À l’époque, les îles s’appelaient Îles Sandwich, nom qu’avait donné Cook en l’honneur de John Montagu de Sandwich, l’inventeur du sandwich. Attention, il ne faut pas les confondre avec les Îles Sandwich du Sud, revendiquées, comme les Îles Malouines, par l’Argentine…

À bientôt les amis !