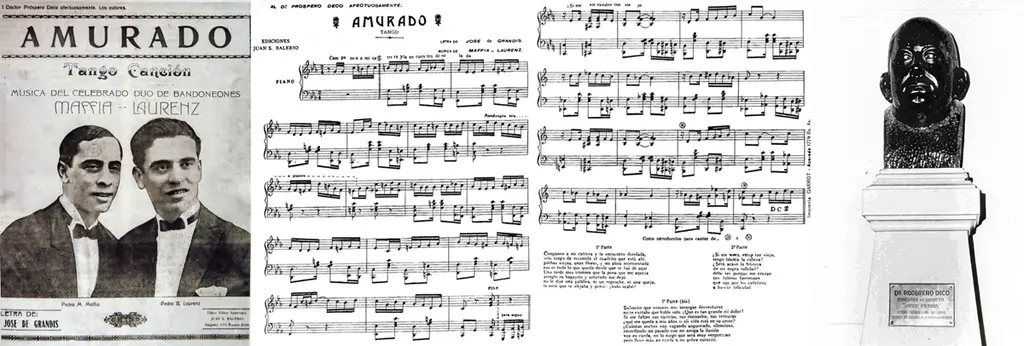

Pedro Maffia ; Pedro Laurenz Letra : José Pedro De Grandis

Encore un tango qui ne laisse pas les tangueros se reposer, notamment dans cette version. Les deux Pedro, Laurenz puis Maffia ont créé un monstre qui aspire toute l’énergie vitale des danseurs de la première à la dernière note. Le charme semble aussi avoir opéré également sur les directeurs d’orchestre, car de très nombreuses versions en ont été enregistrées. La version du jour est par l’un des deux compositeurs, Laurenz avec Juan Carlos Casas.

Un démarrage sur les chapeaux de roues

Le point de départ de ce tango a été donné par De Grandis qui avait écrit un texte, sur la misère de l’abandon. En 1925–1926, il était violoniste dans le sexteto du bandonéoniste Enrique Pollet, celui qu’on retrouvera par la suite dans l’orchestre de Pugliese et qui est à l’origine de la superbe variation finale de Recuerdo.

Un jour que ce sexteto jouait dans son lieu habituel, Le Café El Parque (près de Tribunales et assez près du théâtre Colón), Pedro Laurenz qui était ami de Pollet prit connaissance du texte et sur l’instant sur son bandonéon, imagina un air pour la première partie, puis il alla le montrer à Pedro Maffia qui était alors au cinéma Select Lavalle, à proximité, dans l’orchestre de Julio De Caro. Maffia fut tellement enthousiasmé qu’il demanda à Laurenz de pouvoir le terminer.

Et ainsi, le tango intégra le répertoire de Julio De Caro qui l’enregistrera deux ans plus tard, la même année que Gardel et beaucoup d’autres.

Après cette première vague, le tango fut moins enregistré, juste ressuscité à diverses reprises par Laurenz. La seconde vague n’arrivera que dans les années 50 avec une nouvelle folie autour du thème, folie qui dure jusqu’à nos jours où beaucoup d’orchestres ont ce tango à leur répertoire.

Pedro Laurenz l’a enregistré au moins cinq fois, vous pourrez comparer les versions dans la partie « autres versions ».

Extrait musical

Tout commence par un puissant appel du bandonéon qui résonne comme un clairon, puis la machine se met en marche. Le rythme est puissamment martelé, par les bandonéons, la contrebasse, le piano, en contrepoint, des plages de douceur sont données par les violons et en son temps par Juan Carlos Casas, mais à aucun moment le rythme et la tension ne baissent, jusqu’à la fin presque abrupte. On notera aussi un magnifique solo de bandonéon, indispensable pour un titre composé par deux bandonéonistes… L’intervention, courte de Casas, n’exprime pas toute la douleur du texte et les danseurs peuvent prendre du plaisir sans remord. Cette incroyable composition emporte les danseurs et hérisse les poils de bonheur de bout en bout. Cette version est une merveille absolue qui fait regretter que Laurenz et Casas n’ait pas plus enregistré.

Paroles

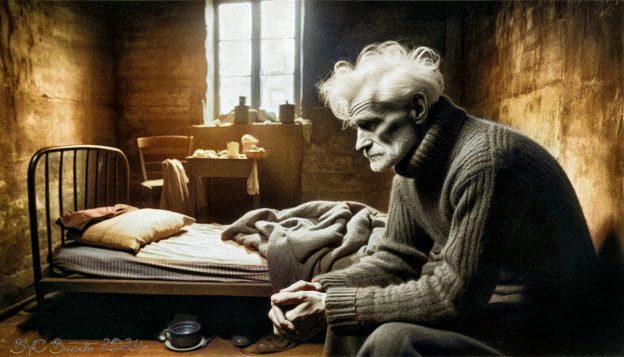

Campaneo a mi catrera y la encuentro desolada.

Sólo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí,

pilchas viejas, unas flores y mi alma atormentada…

Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí.Una tarde más tristona que la pena que me aqueja

arregló su bagayito y amurado me dejó.

No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja…

La miré que se alejaba y pensé :

¡Todo acabó!¡Si me viera ! ¡Estoy tan viejo!

¡Tengo blanca la cabeza!

¿Será acaso la tristeza

de mi negra soledad ?

Debe ser, porque me cruzan

tan fuleros berretines

que voy por los cafetines

a buscar felicidad.Bulincito que conoces mis amargas desventuras,

no te extrañe que hable solo. ¡Que es tan grande mi dolor !

Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras,

¿qué me quedará a mis años, si mi vida está en su amor?¡Cuántas noches voy vagando angustiado, silencioso

Pedro Maffia ; Pedro Laurenz Letra: José Pedro de Grandis

recordando mi pasado, con mi amiga la ilusión !…

Voy en curda… No lo niego que será muy vergonzoso,

¡pero llevo más en curda a mi pobre corazón!

Juan Carlos Casas ne chante que ce qui est en gras.

Traduction libre et indications

Je contemple mon lit et le trouve désolé.

Je n’ai comme souvenir que le petit tableau qui est ici, de vieilles couvertures, quelques fleurs et mon âme tourmentée…

C’est tout ce qui reste depuis qu’elle est partie d’ici.

Un après-midi plus triste que le chagrin qui m’afflige, elle a préparé son petit bagage et m’a laissé emmuré.

Je n’ai pas dit un mot, pas un reproche, pas une plainte…

Je l’ai regardée s’éloigner et j’ai pensé :

Tout à une fin !

Si elle me voyait ! Je suis si vieux !

J’ai la tête blanche !

Est-ce peut-être la tristesse de ma noire solitude ?

Ça doit l’être, parce que j’ai des idées tant débiles que je vais dans les cafés pour chercher le bonheur.

Petit logis, qui connaît mes mésaventures amères, ne t’étonne pas que je parle tout seul. Que ma douleur est grande !

Si me manquent ses caresses, ses consolations, sa tendresse, que me restera-t-il dans mes années, si ma vie est dans son amour ?

Combien de nuits je vais vagabondant, angoissé, silencieux, me souvenant de mon passé, avec mon ami l’illusion…

Je vais me saouler… Je ne nie pas que ce soit honteux, mais je supporte mieux mon pauvre cœur quand je suis bourré (saoul) !

Autres versions

J’ai mis en rouge les versions par les auteurs (Maffia, 1 version et Laurens, 5 versions).

Une version calme, sans doute trop calme si on la compare à notre tango du jour…

Une autre version tranquille, exécutée avec conscience, mais sans doute pas de quoi susciter la folie.

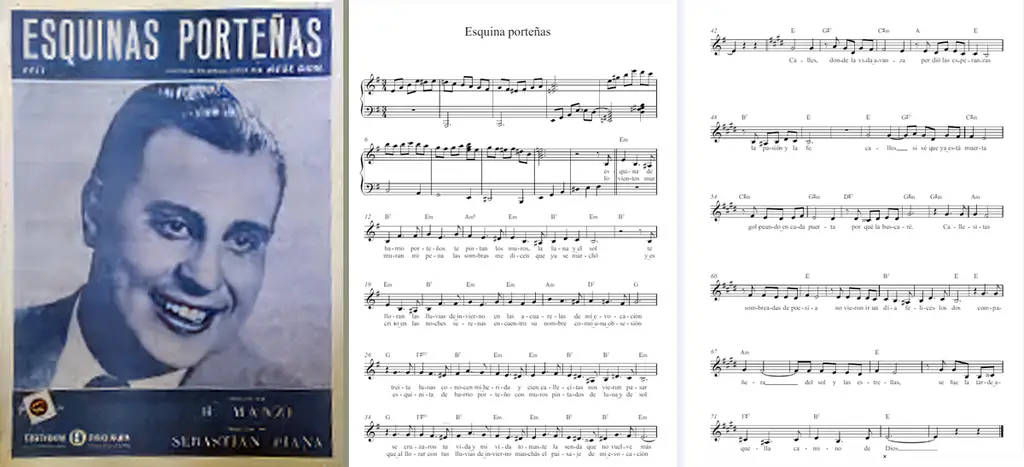

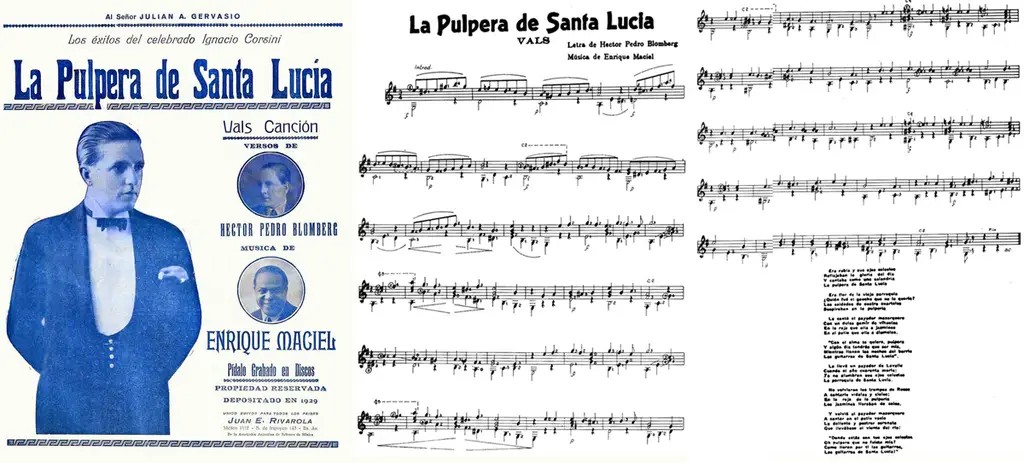

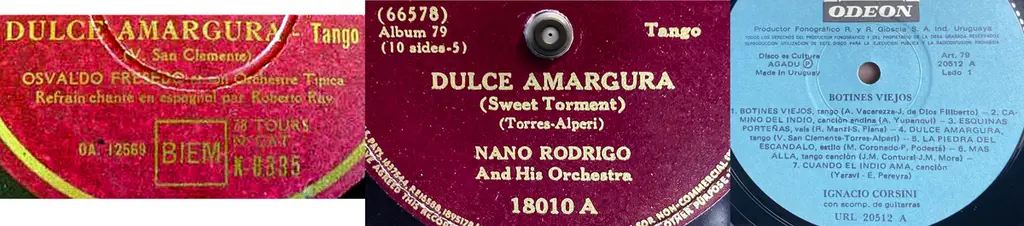

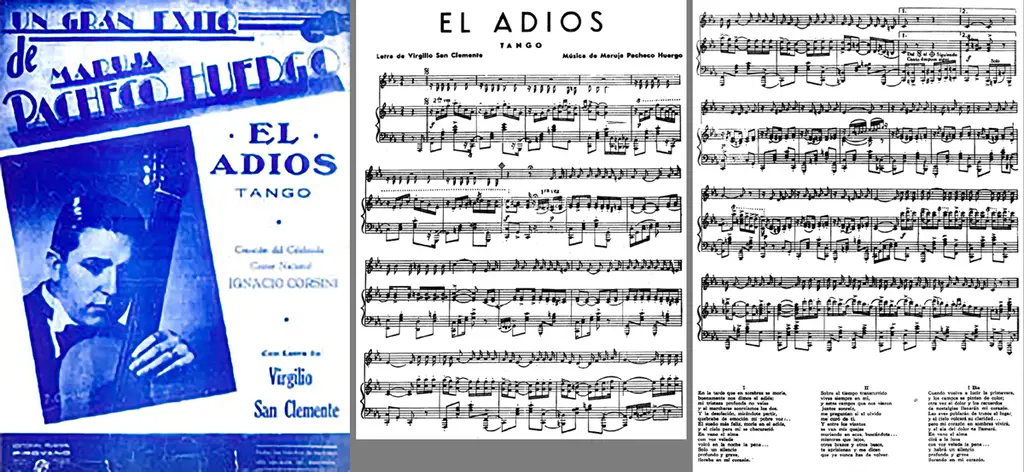

Une jolie interprétation de Corsini, à écouter, bien sûr.

Pedro Maffia l’auteur de la seconde partie nous propose ici sa version en duo avec Alfredo De Franco. Une version simple, mais plus rapide que les autres de l’époque. Il nous manque certains instruments auxquels nous sommes désormais habitués pour totalement apprécier cette version qui peut paraître un peu monotone et répétitive.

Avec seulement deux guitares, Gardel donne la réponse à Corsini qui le mois précédent avait enregistré le titre avec trois guitares. C’est également joli et tout autant pour l’écoute et pas pour la danse.

Canaro enregistre à son tour, sur un rythme calme, qui est de toute façon une de ses caractéristiques de l’époque. De jolis traits de violon et bandonéon allègent un peu le marquage puissant du rythme. La voix de Irusta, un peu nasale, apporte une petite variation dans cette interprétation qui ne sera sans doute pas à la hauteur des danseurs d’aujourd’hui.

Il ne manquait que lui, après Corsini et Gardel, voici Magaldi. Moi, j’aime bien. Bien sûr, ce n’est pas plus pour la danse que les versions des deux concurrents, mais ça se laisse écouter.

Je pense que dès les premières mesures vous aurez remarqué la différence d’ambiance par rapport à toutes les versions précédentes. Le rubato marqué, parfois exagéré et la variation du solo de bandonéon sont déjà très proches de ce que proposera Laurenz 13 ans plus tard. On notera les sonorités étranges qui apparaissent vers la fin du morceau, De Caro aime ajouter des instruments atypiques.

On revient sans doute un cran en arrière dans la modernité, mais la partie d’orchestre est assez sympathique. La voix de Galarza sera en revanche un peu plus difficile à accepter par les danseurs d’aujourd’hui.

Le piano de Demare démarre puis laisse la place à la voix de Fugazot qui gardera ensuite la vedette en masquant un peu le beau jeu de Demare au piano qui ne pourra que placer un magnifique accord final.

C’est notre tango du Jour. Si on note la filiation avec l’interprétation de De Caro, la version donnée par Laurenz est éblouissante en tous points. Il a fait le ménage dans les propositions parfois un peu confuses de De Caro et le résultat est parfait pour la danse.

Tout en restant fidèle à l’écriture de Laurenz, Pugliese propose sa version avec une pointe de Yumba et son alternance de moments tendus et d’autres, relâchés, et des nuances très marquées. Le résultat est comme toujours superbe, mais beaucoup plus difficile à danser pour les danseurs qui ne connaissent pas cette version. En milonga, c’est donc à réserver à des danseurs expérimentés ou motivés. L’accélération de la variation en solo du bandonéon qui nous mène au final est tout aussi belle que celle de Laurenz, les danseurs pourront s’y donner rendez-vous pour oublier les petits pièges des parties précédentes.

Six ans plus tard, Laurenz propose une version instrumentale. Il s’agit d’un enregistrement radiophonique, d’une qualité impossible pour la danse, mais nous avons une version enregistrée l’année suivante.

Cette version est très proche et je ne la proposerai sans doute pas, car je suis sûr que le petit estribillo chanté par Casas va manquer aux danseurs.

Après un peu de temps de réflexion, Laurenz propose une nouvelle version, très différente. On sent qu’il a voulu dans la première partie tirer parti des idées de Pugliese, mais la réalisation est un peu plus sèche, moins coulée et la seconde partie s’enfonce un peu dans la guimauve. Mon petit Pedro, désolé, mais on reste avec ta première version, même si on garde de cette version le final qui est tout aussi beau que dans l’autre.

Basso reprend l’appel initial du bandonéon, en l’accentuant encore plus que Laurenz dans sa version de 1940. Un violon virtuose nous transporte, puis le bandonéon tout aussi agile reprend le flambeau. Par moment on retrouve l’esprit de la version de la version de Laurenz en 1940, mais entrecoupée de passages totalement différents. Je ne sais pas ce qu’en penseraient les danseurs. D’un côté les rappels proches de Laurenz peuvent leur faire regretter l’original, mais les idées différentes peuvent aussi éveiller leur curiosité et les intéresser. Peut-être à tenter dans un lieu rempli de danseurs un peu curieux.

Une version à écouter, avec la puissance d’un grand orchestre.

Le trio d’Hugo Diaz, harmoniciste que l’on retrouvera 12 ans plus tard avec une version encore plus intéressante.

Encore Basso, qui s’essaye à l’amélioration de son interprétation et je trouve que c’est une réussite qui devrait intéresser encore plus de danseurs que la version de 1955.

Amurado 1961-09-08 — Jorge Vidal con acomp. de guitarras, cello y contrabajo. Vidal avec ce conjunto de cordes nous propose une version très originale. Sa superbe voix est parfaitement mise en valeur par les cordes qui l’accompagnent. Dommage que ce ne soit pas pour la danse.

Dans la première époque du titre, on avait entendu Corsini, Gardel et Magaldi. Dans cette nouvelle période, après Rivero, voici Julio Sosa, El varón del tango. Une version qui fait se dresser les poils de plaisir. Quelle version !

Un enregistrement avec un public enthousiaste, qui masque parfois la merveille du bandonéon exprimé par Troilo, extraordinaire.

La dernière version enregistrée par Pedro Laurenz, avec la guitare électrique en prime. Une version à écouter, mais pas inintéressante.

Le meilleur harmoniciste nous propose une version plus aboutie.

Bien au-delà de la version avec Sosa, l’orchestre s’exprime magnifiquement. On est bien sûr totalement hors du domaine de la danse, mais c’est une merveille.

Goyeneche manquait à la liste des chanteurs ayant mis ce titre à son répertoire. Cet enregistrement comble cette lacune.

Une version par les anciens musiciens de Pugliese.

Voilà, avec une trentaine de versions, vous avez encore une fois un échantillon de la richesse du tango. En général, seules une ou deux versions passent en milonga, mais quelquefois les modes changent et des titres oubliés redeviennent à la mode. Ainsi, le tango reste vivant et quand des orchestres contemporains se chargent de rénover la chose, c’est parfois une seconde chance pour les titres.

Sur ces entrefaites, je vous dis, à demain, les amis.