José “Natalín” Felipetti ; Rosario Mazzeo Letra: Arturo Juan Rodríguez

Le tango du jour est instrumental, et en écoutant la musique sensuelle de Di Sarli, je suis sûr que la plupart de ceux qui ne sont pas uruguayens ont pensé que j’étais tombé sur la tête, une fois de plus, en proposant cette image de couverture. J’ai imaginé cette illustration en me référant à Géricault, un peintre qui a donné à la fois dans le militaire et l’orientalisme. Mais qui sont ces 33 orientales que Di Sarli célébrera trois fois par le disque ?

De l’importance de l’article

Il peut échapper aux personnes qui ne parlent pas bien espagnol, la différence entre las (déterminant pluriel, féminin) et los (déterminant pluriel, masculin). Las 33 orientales, ça pourrait-être ceci,

mais los 33 orientales, c’est plutôt cela :

Je vous raconterai l’histoire de ces 33 mecs en fin d’article, passons tout de suite à l’écoute.

Extrait musical

Les compositeurs sont José Felipetti (bandonéoniste et éditeur musical) et Alfredo Rosario Mazzeo, violoniste, notamment dans l’orchestre de Juan D’Arienzo, puis de Polito (qui fut pianiste également de D’Arienzo). Rosario Mazzeo avait la particularité d’utiliser un archet de violon alto, plus grand pour avoir un son plus lourd.

Je n’ai pas grand-chose à dire sur cette version que vous puissiez ne pas connaître. Je suis sûr que dans les cinq secondes vous aviez repéré que c’était Di Sarli, avec ses puissants accords sur son 88 touches (le piano) et les légatos des violons. Comme il est d’usage chez lui, les nuances sont bien exprimées. Les successions de fortissimos mourant dans des passages pianos (moins forts) et les accords finaux où dominent le piano font que c’est du 100% Di Sarli.

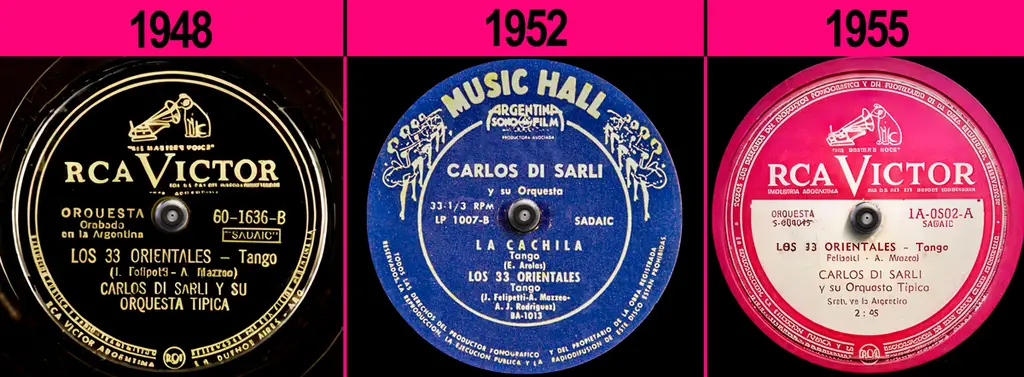

Il s’agit du troisième enregistrement de Los 33 orientales par Di Sarli. Comme d’habitude, vous aurez droit aux autres dans le chapitre dédié, Autres versions…

On notera que la version de 1952 est un 33 tours Long Play, c’est-à-dire qu’il y a deux tangos par face, ici La Cachila et Los 33 orientales. Sur la face A, il y a Cuatro vidas et Sueño de juventud. Le passage de 78 à 33 tours permettait de plus que doubler la durée enregistrable. Mais ce n’est que la généralisation du microsillon qui permet d’atteindre des durées plus longues de plus de 20 minutes par face. Ce disque est donc un disque de « transition » entre deux technologies.

Paroles

Bien qu’il soit instrumental dans les versions connues, il y a eu des paroles écrites par Arturo Juan Rodriguez.

Au cas où elles seraient perdues, je vous propose un extrait de celles d’un autre tango appelé également los 33 orientales, à l’origine et rebaptisé par la suite La uruguyaita Lucia.

Il a été écrit en 1933 par Eduardo Pereyra avec des paroles de Daniel López Barreto.

Je vous le propose à l’écoute, dans la version de Ricardo Tanturi avec Enrique Campos (1945).

Y mientras en el cerro; de los bravos 33 el clarín se oía

y al mundo una patria nueva anunciaba

un tierno sollozo de mujer, a la gloria reclamaba

el amor de su gaucho, que más fiel a la patria su vida le entregó.

Cabellos negros, los ojos

azules, muy rojos

los labios tenía.

La Uruguayita Lucía,

la flor del pago ‘e Florida.

Hasta los gauchos más fieros,

eternos matreros,

más mansos se hacían.

Sus ojazos parecían

azul del cielo al mirar.Ningún gaucho jamás

pudo alcanzar

el corazón de Lucía.

Hasta que al pago llegó un día

un gaucho que nadie conocía.

Buen payador y buen mozo

cantó con voz lastimera.

El gaucho le pidió el corazón,

ella le dio su alma entera.Fueron felices sus amores

jamás los sinsabores

interrumpió el idilio.

Juntas soñaron sus almitas

cual tiernas palomitas

en un rincón del nido.

Cuando se quema el horizonte

se escucha tras el monte

como un suave murmullo.

Canta la tierna y fiel pareja,

de amores son sus quejas,

suspiros de pasión.Pero la patria lo llama,

Eduardo Pereyra Letra: Daniel López Barreto

su hijo reclama

y lo ofrece a la gloria.

Junto al clarín de Victoria

también se escucha una queja.

Es que tronchó Lavalleja

a la dulce pareja

el idilio de un día.

Hoy ya no canta Lucía,

su payador no volvió.

Traduction libre et indications

Et pendant que tu étais sur la colline ; des braves du 33 le clairon a été entendu et au monde il annonça une nouvelle patrie, un tendre sanglot d’une femme, à la gloire il a revendiqué l’amour de son gaucho, qui le plus fidèle à la patrie lui a donné sa vie.

Cheveux noirs, yeux bleus, lèvres très rouges, elle avait.

La Uruguayita Lucía, la fleur du bled (pago, coin de campagne et la population qui l’habite) Florida.

Même les gauchos les plus féroces, éternels matreros (bourrus, sauvages, qui fuient la justice), se faisaient apprivoiser.

Ses grands yeux semblaient bleus de ciel quand elle regardait.

Aucun gaucho ne put jamais atteindre le cœur de Lucia.

Jusqu’au jour où un gaucho arriva dans le coin et que personne ne connaissait.

Bon payador et bien beau, il chantait d’une voix pitoyable.

Le gaucho lui demanda le cœur, elle lui donna son âme en entier.

Leurs amours étaient heureuses, jamais les ennuis n’interrompirent l’idylle.

Ensemble, leurs petites âmes rêvaient comme de tendres colombes dans un coin du nid.

Lorsque l’horizon brûla, s’entendit derrière la montagne comme un doux murmure.

Le couple tendre et fidèle chante, leurs plaintes sont d’amour, leurs soupirs de passion.

Mais la patrie l’appelle, elle réclame son fils et lui offre la gloire.

Jointe au clairon de victoire, une plainte s’entend également.

C’est Lavalleja (voir en fin d’article) qui a coupé court à l’idylle du couple en une journée.

La version de José « Natalín » Felipetti ; Rosario Mazzeo et Arturo Juan Rodríguez n’a peut-être ou sans doute rien à voir, mais cela permet tout de même d’évoquer un autre titre faisant référence aux 33 orientales et même à Lavalleja, que je vous présenterai dans la dernière partie de l’article.

Autres versions

Je vous propose 5 versions. Trois par Di Sarli plus deux dans le style de Di Sarli…

La musique avance à petits pas fermes auxquels succèdes des envolées de violons, le tout appuyé par les accords de Di Sarli sur son piano. C’est joli dansant, du Di Sarli efficace pour le bal.

Cette version est assez proche de celles de 1948. Le piano est un tout petit plus dissonant, dans certains accords, accentuant, le contraste en les aspects doux des violons et les sons plus martiaux du piano.

Los 33 orientales 1955-07-28 — Orquesta Carlos Di Sarli. C’est notre tango du jour. La musique est plus liée, les violons plus expressifs. Le contraste piano un peu dissonant par moment et les violons, plus lyriques est toujours présent. C’est peut-être ma version préférée, mais les trois conviennent parfaitement au bal.

En septembre 1955, des chanteurs et musiciens quittèrent, l’orchestre de Di Sarli et fondèrent un nouvel orchestre, Los Señores Del Tango, en gros, le pluriel du surnom de Di Sarli, El Señor del tango… Comme on s’en doute, ils ne se sont pas détachés du style de leur ancien directeur. Vous pouvez l’entendre avec cet enregistrement de 1960 (deux ans après le dernier enregistrement de Di Sarli).

Gente De Tango annonce jouer ce titre dans le style de Di Sarli. Mais on notera quand même des différences, qui ne vont pas forcément toute dans le sens de l’orchestre contemporain ? L’impression de fusion et d’organisation de la musique est bien moins réussie. Le bandonéon semble parfois un intrus. Le systématisme de certains procédés fait que le résultat est un peu monotone. N’est pas Di Sarli qui veut.

Qui sont les 33 orientales ?

Rassurés-vous, je ne vais pas vous donner leur nom et numéro de téléphone, seulement vous parler des grandes lignes.

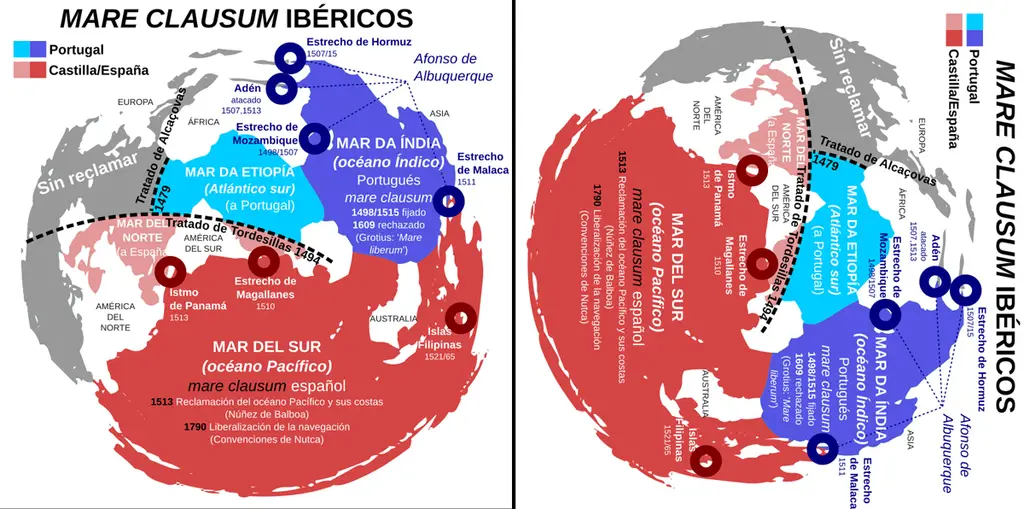

J’ai évoqué à propos du 9 juillet, jour de l’indépendance de l’Argentine, que les Espagnols avaient été mis à la porte. Ces derniers se sont rabattus sur Montevideo et ont été délogés par les Portugais, qui souhaitaient interpréter en leur faveur le traité de Tordesillas.

Un peu d’histoire

On revient au quinzième siècle, époque des grandes découvertes, Christophe Colomb avait débarqué en 1492, en… Colombie, enfin, non, pas tout à fait. Il se croyait en Asie et a plutôt atteint Saint-Domingue et Cuba pour employer les noms actuels.

Colomb était parti en mission pour le compte de la Castille (Espagne), mais selon le traité d’Alcaçovas, signé en 1479 entre la Castille et le Portugal, la découverte serait plutôt à inclure dans le domaine de domination portugais, puisqu’au sud du parallèle des îles Canaries, ce que le roi du Portugal (Jean II) s’est empressé de remarquer et de mentionner à Colomb. Le pape est intervenu et après différents échanges, le Portugal et la Castille sont arrivés à un accord, celui de Tordesillas qui donnait à la Castille les terres situées à plus de 370 lieues à l’ouest des îles du Cap-Vert. Une lieue espagnole de l’époque valait 4180 m, ce qui fait que tout ce qui est à plus à l’ouest du méridien passant à 1546 km du Cap Vert est Espagnol, mais cela implique également, que ce qui moins loin est Portugais. La découverte de ce qui deviendra le Brésil sera donc une aubaine pour le Portugal.

Je pense que vous avez suivi cette révision de vos cours d’histoire, je passe donc à l’étape suivante…

Les Brésiliens Portugais et les Espagnols, tout autour, cherchaient à étendre leur domination sur la plus grande partie de la Terre nouvelle. Les Portugais ont défoncé la limite du traité de Tortessillas en creusant dans la partie amazonienne du continent, mais ils convoitaient également les terres plus au Sud et qui étaient sous dominance espagnole, là où est l’Uruguay actuel. Les Espagnols, qui avaient un peu négligé cette zone, établirent Montevidéo pour mettre un frein aux prétentions portugaises.

La situation est restée ainsi jusqu’à la fin du 18e siècle, à l’intérieur de ces possessions espagnoles et portugaises, de grands propriétaires commençaient à bien prendre leurs aises. Aussi voyaient-ils d’un mauvais œil les impôts espagnols et portugais et ont donc poussé vers l’indépendance de leur zone géographique.

Les Argentins ont obtenu cela en 1816 (9 juillet), mais les Espagnols se sont retranchés dans la partie est du Pays, l’actuel Uruguay qui n’a donc pas bénéficié de cette indépendance pourtant signée pour toutes les Provinces-Unies du Rio de la Plata.

Le 12 octobre 1822, le Brésil (7 septembre) proclame son indépendance vis-à-vis du Portugal par la voix du prince Pedro de Alcântara qui se serait écrié ce jour-là, l’indépendance ou la mort ! Il est finalement mort, mais en 1934 et le brésil était « libre » depuis au moins 1825.

Dans son Histoire du Brésil, Armelle Enders, remet en cause cette déclaration du prince héritier de la couronne portugaise qui s’il déclare l’indépendance, il instaure une monarchie constitutionnelle et Pedro de Alcântara devient le premier empereur du Brésil sous le nom de Pierre Ier. Révolutionnaire, oui, mais empereur…

Donc, en Uruguay, ça ne s’est pas bien passé. Artigas qui avait fait partie des instigateurs de l’indépendance de l’Argentine a été contraint de s’exiler au Paraguay à la suite de trahisons, ainsi que des dizaines de milliers d’Uruguayens. Parmi eux, Juan Antonio Lavalleja et Manuel Oribe.

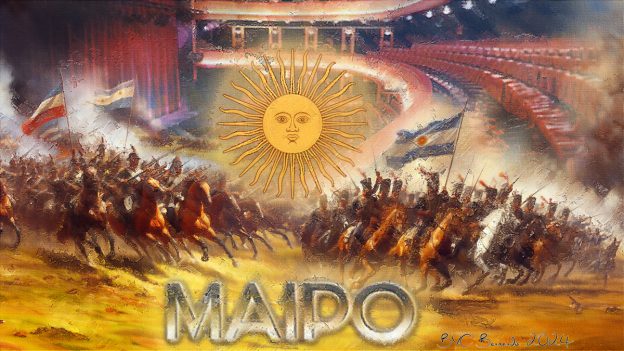

Où on en vient, enfin, aux 33 orientales

Après de terribles péripéties, notamment de Lavalleja contre les Portugais-Brésiliens qui avaient finalement délogé les Espagnols de Montevideo en 1816, il fut fait prisonnier et exilé jusqu’en 1821. L’année suivante, le Brésil obtenait son indépendance, tout au moins son début d’indépendance. Lavalleja se rallia du côté de Pierre 1er, voyant en lui une meilleure option pour obtenir l’indépendance de son pays.

En 1824, il est déclaré déserteur pour être allé à Buenos Aires. Son but était de reprendre le projet d’Artigas et d’unifier les Provinces du Rio de la Plata.

Une équipe de 33 hommes a donc fait la traversée du Rio Uruguay. Une fois sur l’autre rive, ils ont prêté serment sur la Playa de la Agraciada (ou ailleurs, il y a deux points de débarquement potentiel, mais cela ne change rien à l’affaire).

Ce débarquement et ce serment, le juramento de los 33 orientales marquent le début de la guerre d’indépendance qui se prolongera dans d’autres guerres surnommées Grande et Petite. Les Britanniques furent mis dans l’affaire, mais ils pensèrent plus aux leurs, d’affaires, que d’essayer d’aider, n’est-ce pas Monsieur Canning (qui a depuis perdu la rue qui portait son nom et qui s’appelle désormais Scalabrini Ortiz) ? Le salon Canning connu de tous les danseurs de tango est justement situé dans la rue Scalabrini Ortiz (anciennement Canning).

Les Argentins, dont le président Rivadavia espérait unifier l’ancienne province orientale à l’Argentine, ils se sont donc embarqués dans la guerre, mais le coût dépassait sensiblement les ressources disponibles. Le Brésil recevait l’aide directe des Anglais, l’affaire était donc assez mal engagée pour les indépendantistes uruguayens.

Un projet de traité en 1827 fut rejeté, jugé humiliant par les Argentins et futurs Uruguayens indépendants.

La Province de Buenos Aires, dirigée par Dorrego, le Sénat et l’empereur du Brésil se mirent finalement d’accord en 1928. Juan Manuel de Rosas était également favorable au traité rendant l’Uruguay indépendant bien que Dorrego et Rosas ne faisaient pas bon ménage. L’exécution de Dorrego coïncide avec l’ascension au pouvoir de De Rosas et ce n’est pas un hasard…

L’histoire ne se termine pas là. Nos deux héros, Juan Antonio Lavalleja et Manuel Oribe qui avaient fait la traversée des 33 sont tous les deux devenus présidents de l’Uruguay et de grande guerre à petite guerre, ce sont plusieurs décennies de pagaille qui s’en suivirent. L’indépendance et la mise en place de l’Uruguay n’ont pas été simples à mettre en œuvre. Les paroles du tango de Pereyra et Barreto nous rappellent que ces années firent des victimes.

Les 33 orientales restent dans le souvenir des deux peuples voisins du Rio de la Plata. À Buenos Aires, une rue porte ce nom, elle va de l’avenue Rivadavia à l’avenue Caseros et semble se continuer par une des rues les plus courtes de Buenos Aires, puisqu’elle mesure 50 m, la rue Trole… Au nord, de l’autre côté de Rivadavia, elle prend le nom de Rawson, mais, si c’est aussi un tango, c’est aussi une autre histoire.

Alors, à demain, les amis !