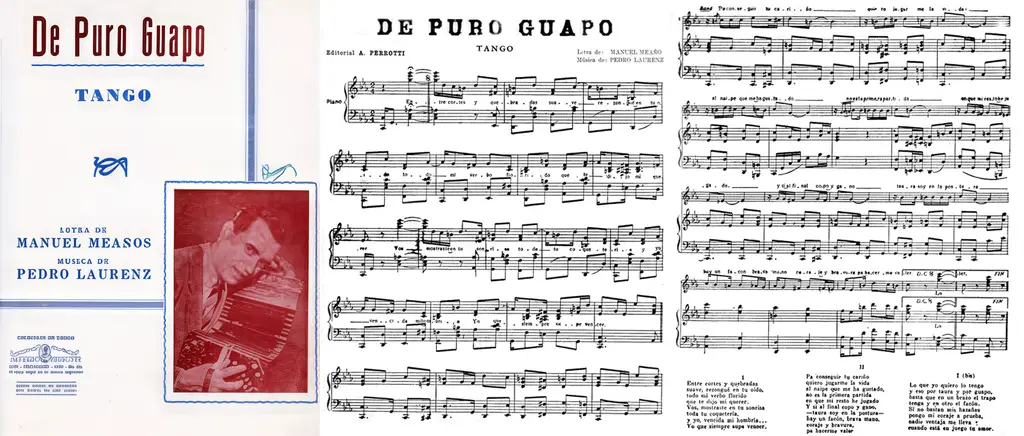

Pedro Laurenz (Pedro Blanco) Letra: Manuel Andrés Meaños

Même si Pedro Laurenz et Juan Carlos Casas ont enregistré dix tangos, la plupart du temps, dans les milongas, seuls quatre de ces titres sont diffusés par les DJ. Ces titres le méritent, mais cela occulte les autres enregistrements qui peuvent permettre de faire des tandas plus intéressantes. En effet, les titres habituels sont tellement proches qu’on a l’impression de danser plusieurs fois le même titre.

Extrait musical

Deux accords au piano d’Héctor Grané, puis l’appel qui fait se souvenir que Laurenz était bandonéoniste (ici, accompagné au bandonéon par Ángel Domínguez et Rolando Gavioli). Avec le complément de la contrebasse de Alberto Celenza, le rythme très marqué des bandonéons et du piano se continue. Il faut attendre presque une minute pour que les violons s’expriment de façon plus audible et encore, pour quelques secondes. À 1:25 un très beau motif du violoniste Mauricio Mise annonce l’intervention de Juan Carlos Casas qui débute à 1:45. La voix parfaitement déliée s’intègre dans le phrasé agressif des bandonéons qui, lorsque Casas termine le seul refrain, reprennent jusqu’au final le rythme puissant.

Paroles

Entre cortes y quebradas,

suave rezongué en tu oído

todo mi verbo florido

que te dijo mi querer.

Vos mostraste en tu sonrisa

toda tu coquetería,

y yo, vencida mi hombría…

Yo que siempre supe vencer.Pa’ conseguir tu cariño

quiero jugarme la vida

al naipe que me ha gustado…

No es la primera partida

en que mi resto he jugado…

Y si al final copo y gano,

—taura soy en la postura—

hay un facón, brava mano,

coraje y bravura

pa’ hacerme valer.Lo que yo quiero lo tengo,

y eso por taura y por guapo…

Basta que en un brazo el trapo

tenga y en otro el facón…

Si no bastan mis hazañas

pongo mi coraje a prueba.

¡Nadie ventaja me lleva

cuando está en juego tu amor!

Pedro Laurenz (Pedro Blanco) Letra: Manuel Andrés Meaños

Juan Carlos Casas ne chante que le refrain (en gras).

Traduction libre

Entre cortes y quebradas (figures de tango archaïques),

J’ai doucement grommelé dans ton oreille

Tout mon verbe fleuri

Que t’a dit mon amour.

Tu as montré avec ton sourire

Toute ta coquetterie (séduction)

et moi, ma virilité vaincue…

Moi qui avais toujours su vaincre.

Pour obtenir ton affection

Je veux risquer ma vie

à la carte qui m’a plu…

Ce n’est pas la première partie

dans lequel j’ai joué mon repos…

Et si à la fin je bois et gagne,

—taura (Caïd), je suis dans la posture —

il y a un couteau, main vive (courageuse, prompte à tirer le couteau),

Courage et bravoure

pour me faire valoir.

Ce que je veux, je l’ai

Et cela par taura et par beau (parce que je suis un caïd et beau)…

Il suffit que, dans un bras il y ait le chiffon (étoffe pour protéger. Les gauchos utilisaient leur poncho enroulé sur le bras comme protection)

et dans l’autre, le couteau…

Si mes exploits ne suffisent pas

Je mets mon courage à l’épreuve.

Personne n’a l’avantage sur moi

Quand est en jeu ton amour !

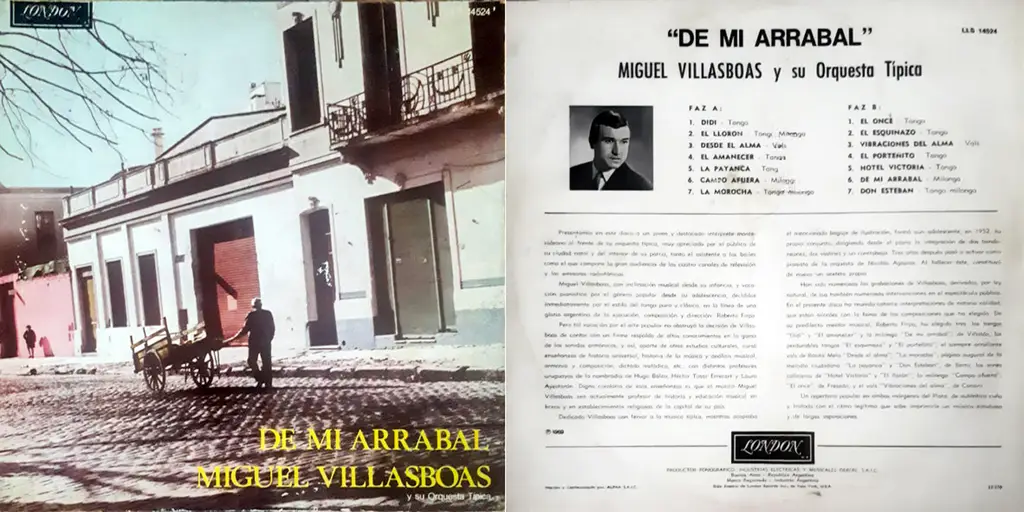

Autres versions

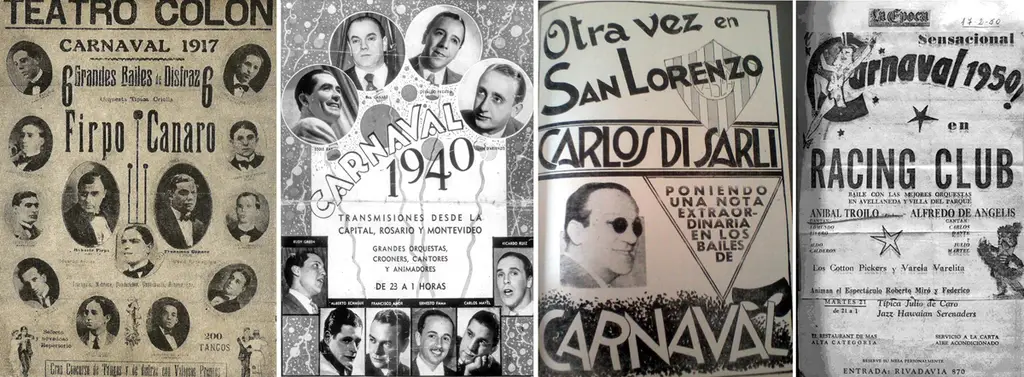

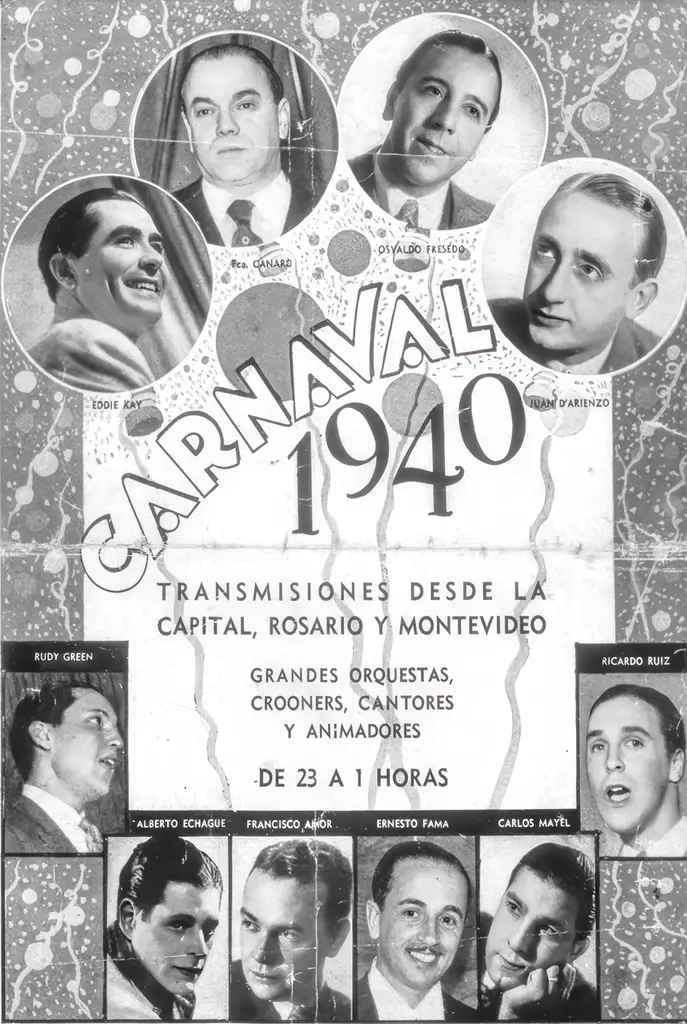

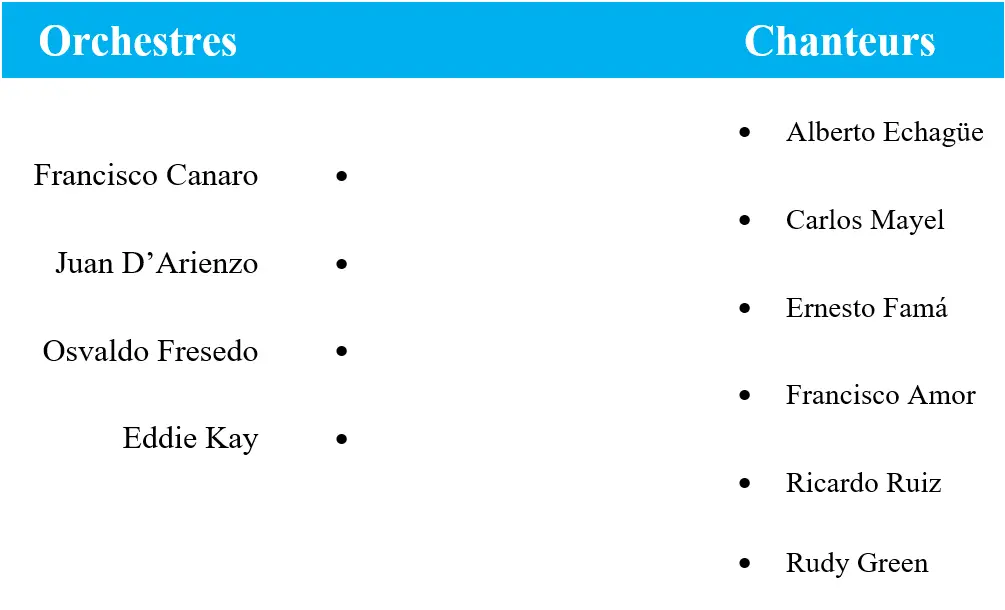

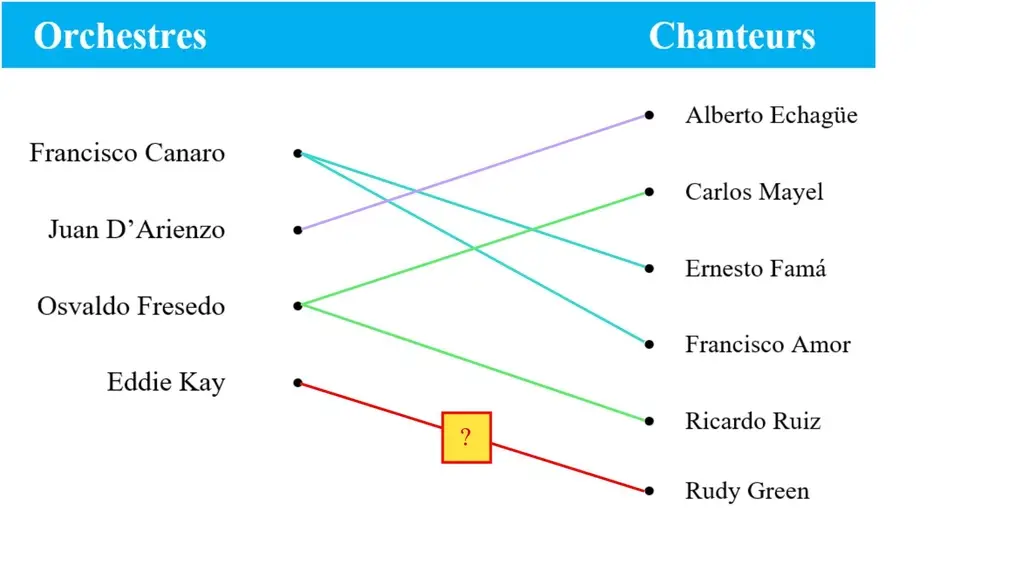

On est tellement habitués à entendre la version de Laurenz et Casas, que cette version pesante de Canaro semble d’une antiquité insupportable. De fait, il semble peu intéressant de substituer cet enregistrement à notre tango du jour. Bien sûr, les amateurs de canyengue seront sans doute d’un avis contraire et c’est bien. J’aime la diversité des opinions.

Enregistré seulement quatre mois plus tard, la version de Lomuto se dégage un peu plus de la gangue de la vieille garde que la version de Canaro. Quelques libertés des instruments allègent également cet enregistrement. La sonorité est plus proche de celle que produira trois ans plus tard Laurenz.

Les enregistrements suivants seront instrumentaux et chercheront à proposer de nouvelles directions dans l’interprétation de l’œuvre. Je vous invite à juger de la diversité.

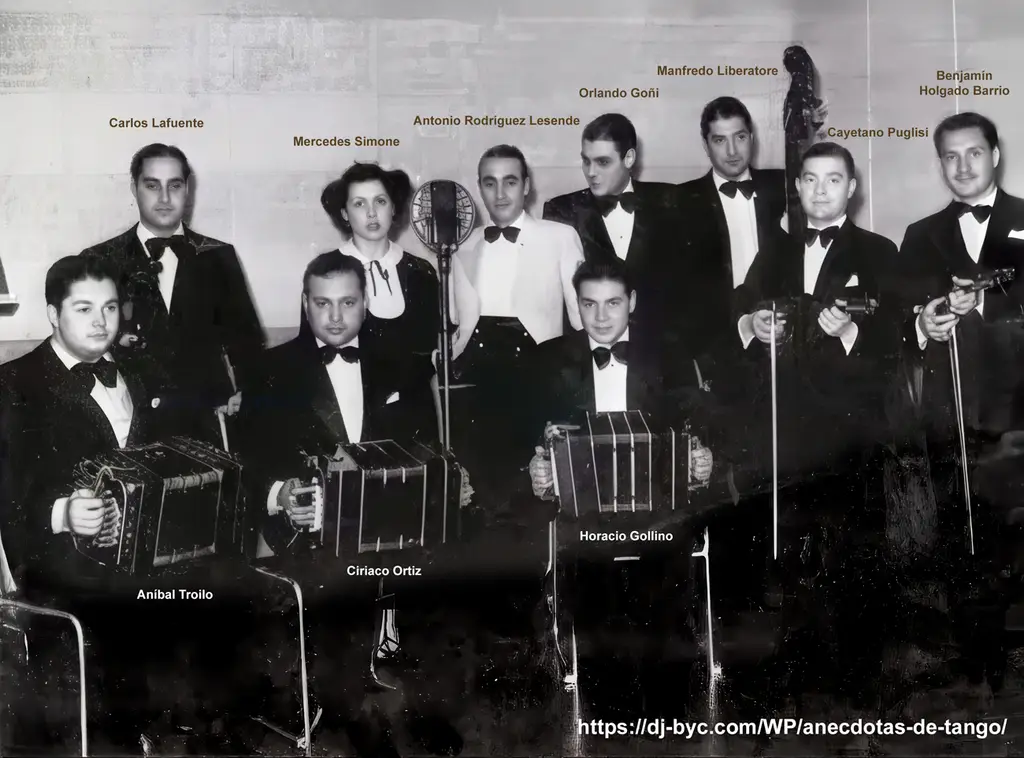

Grela que nous avons entendu tant de fois en duo avec Troilo est ici avec Leopoldo Federico. Le bandonéon de ce dernier et la guitare de Grela nous livrent un titre très intéressant à écouter, foisonnant de créativité.

La version de Troilo est assez majestueuse. Elle n’est clairement pas destinée à la danse, même si je connais certains qui me contrediront.

Près de 30 ans plus tard, Laurenz remet son titre en jeu. Cette version un peu sautillante ne me convainc pas, mais pas du tout. On a l’impression que les musiciens s’endorment, malgré la présence de la guitare électrique…

Le quintette était formé de Pedro Laurenz (bandonéon), Eduardo Walczak (violon), Rubén Ruiz (guitare électrique), José Colángelo (piano) et Luis Pereyra qui a remplacé le bandonéon par la contrebasse.

On réveille tout le monde avec cette version de D’Arienzo. Si on reconnaît des éléments de D’Arienzo, cet enregistrement tardif manque sans doute de la puissance que peuvent manifester d’autres titres de la même époque. Les efforts de D’Arienzo pour produire un son plus « moderne » dénaturent son style et là encore, je ne défendrai pas ce titre pour constituer une tanda, même si cela reste dansable.

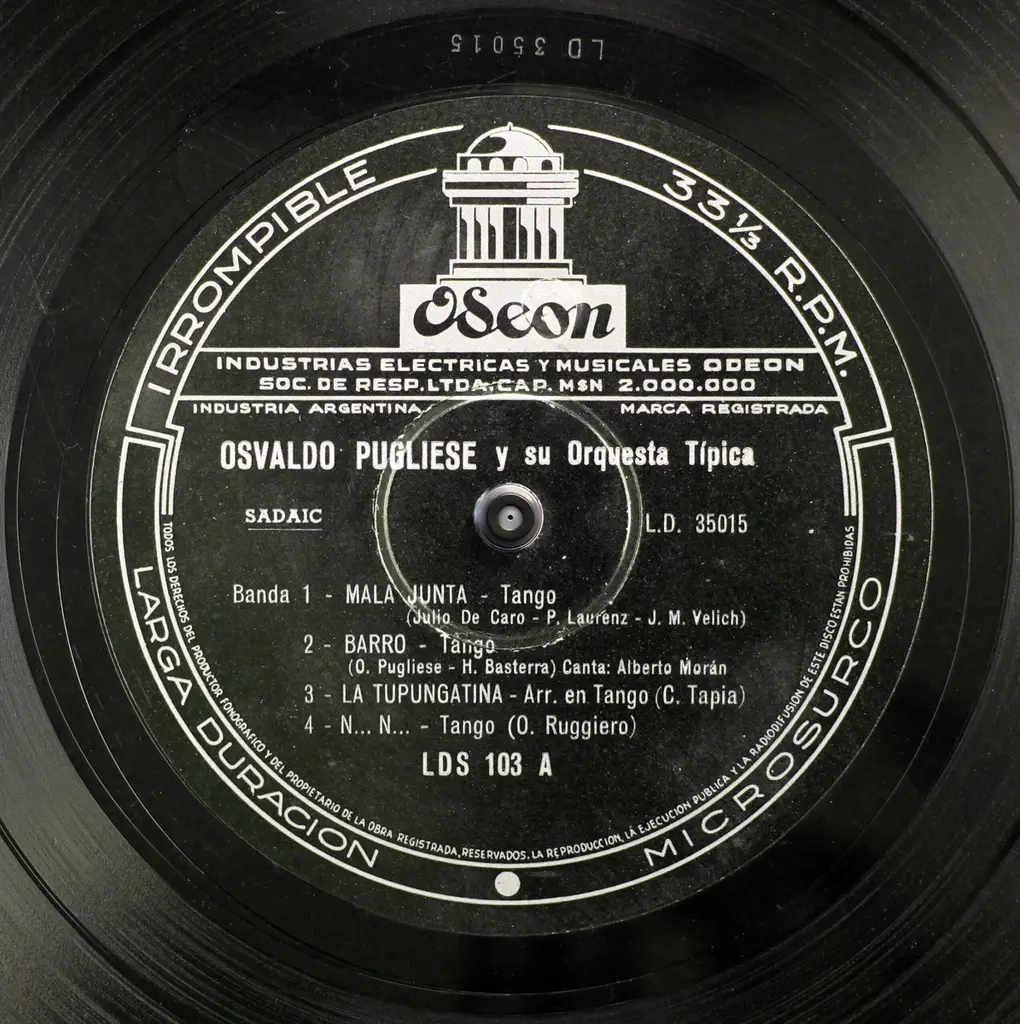

Après les recherches de Troilo, cette version marque une autre étape dans la recherche d’une harmonie particulière. Autant les mêmes efforts chez D’Arienzo tombaient à plat, autant le résultat de Pugliese apporte un suspens musical qui rend l’œuvre passionnante à écouter. Là encore, ce n’est pas un titre à danser, mais à écouter avec une attention soutenue pour profiter de tous ces instants subtils.

Puisqu’on a décidé de s’éloigner, au fil du temps du tango de danse, cette version du Quinteto Real s’essaye à une synthèse entre les recherches de Pugliese et l’orchestration de Laurenz. Le résultat, au regard des deux modèles opposés a du mal à convaincre, ou pour le moins à me convaincre.

La Furca essaye de maintenir la dragée haute. Il est curieux de voir que cette œuvre qui a suscité la merveilleuse version de Laurenz Casas a eu peu de descendance à la hauteur.

Je vous propose de terminer ce tour du tango « De Puro Guapo » avec une petite surprise.

Un Puro guapo peut en cacher un autre

Il arrive souvent qu’on demande au DJ un morceau spécifique. C’est généralement le cas pour les démonstrations de danseurs, mais aussi pour les danseurs usuels de la milonga. Souvent (lire, tout le temps), ils sont décomposés quand je leur dis, mais quelle version ? Suit une petite écoute au casque, jusqu’à ce qu’ils trouvent la version souhaitée.

À ce sujet, j’ai eu, en quelques occasions, des danseurs qui m’ont chanté le titre qu’ils voulaient pour leur démo. Là encore, trouver le titre est généralement assez facile, mais quand il y a trente versions, il faut faire preuve de perspicacité.

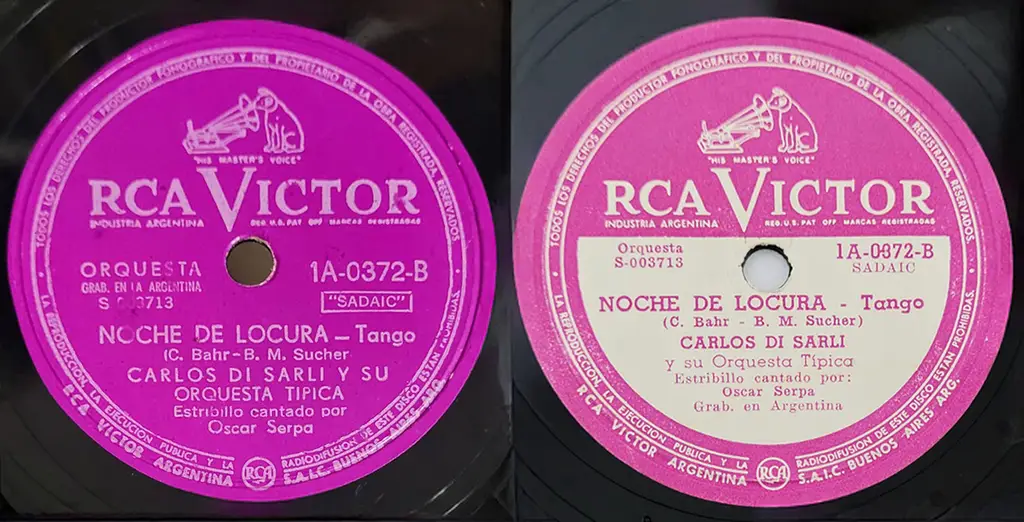

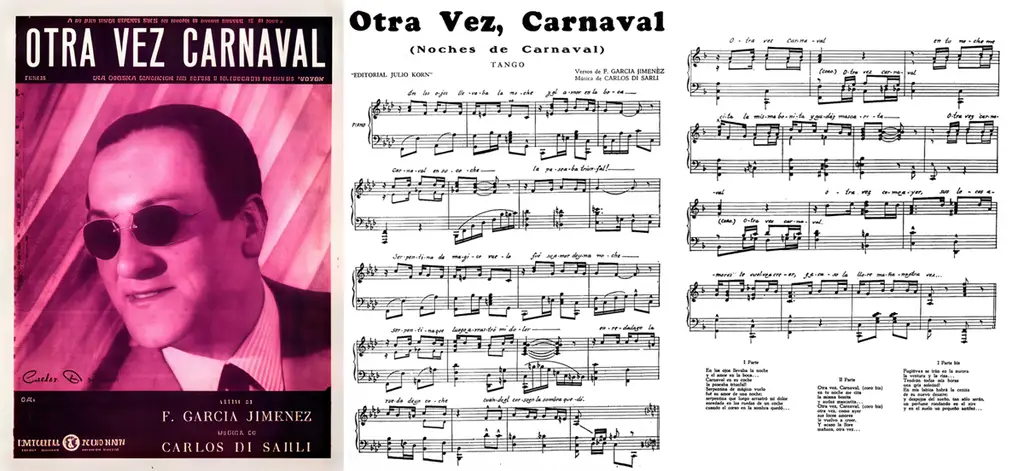

Parfois, la difficulté vient de ce qu’un orchestre a enregistré deux tangos du même titre, mais différents. C’est par exemple le cas avec De puro guapo qui existe aussi dans une version écrite par Rafael Iriarte (Rafael Yorio) avec des paroles de Juan Carlos Fernández Díaz.

Ce tango a été enregistré par plusieurs orchestres qui ont aussi enregistré la version de Laurenz, par exemple, Francisco Canaro. Mais on se rendra bien vite compte que ce n’est pas le même. Imaginez le désarroi du couple de danseurs en démonstration si le DJ met le mauvais tango. Le DJ doit savoir poser les bonnes questions et faire écouter le titre aux danseurs , si possible, et les danseurs devraient s’assurer de la version qu’ils souhaitent utiliser en donnant l’orchestre, l’éventuel chanteur et la date d’enregistrement afin d’éviter tout risque et ambiguïté. Enfin, presque tous les risques, car nous avons vu qu’un orchestre comme celui de Canaro pouvait enregistrer le même jour avec le même chanteur, le même titre, un en version de danse et un en version d’écoute…

On retrouve le canyengue cher à Canaro. Cette version instrumentale nous dispense de la noirceur des paroles. On remarque que le titre n’a rien à voir avec celui écrit par Laurenz.

Gardel avec ses guitaristes nous présente cette chanson tragique.

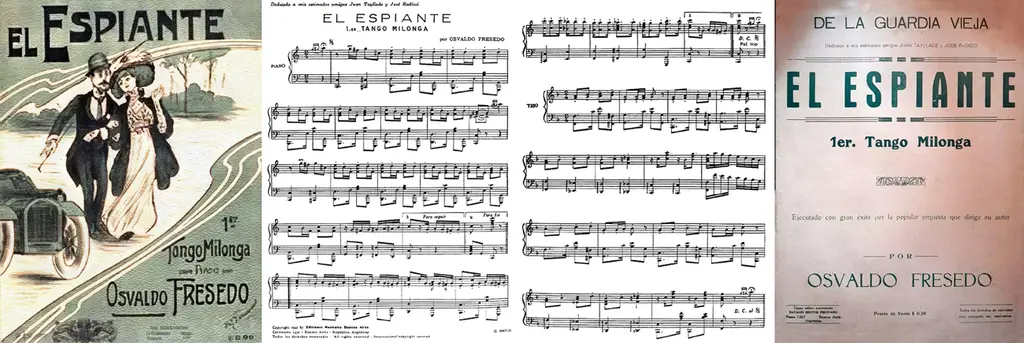

Deux semaines après Gardel, Fresedo enregistre le titre dans une version destinée à la danse. Tout au moins la danse de l’époque…

Goyeneche nous donne une très belle interprétation de ce titre. Bien sûr, une chanson, bien jolie à écouter et chargée d’émotion.

Comme la version de Laurenz, la version de Iriarte a donné lieu à des interprétations très variées, mais elle n’aura sans doute pas les honneurs du bal, comme la version que Laurenz a enregistrés avec Casas et qui nous ravit à chaque fois.

Bon, laissons les puros guapos à leurs vantardises et méfaits et je vous dis, à bientôt, les amis !