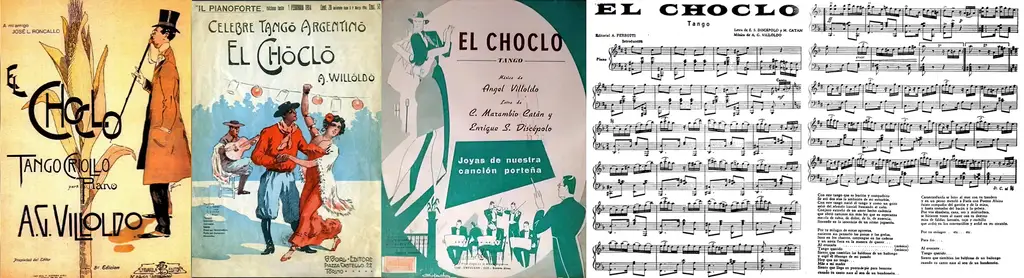

Ángel Villoldo (Ángel Gregorio Villoldo Arroyo) / Casimiro Alcorta Letra: Ángel Villoldo / Juan Carlos Marambio Catán / Enrique Santos Discépolo.

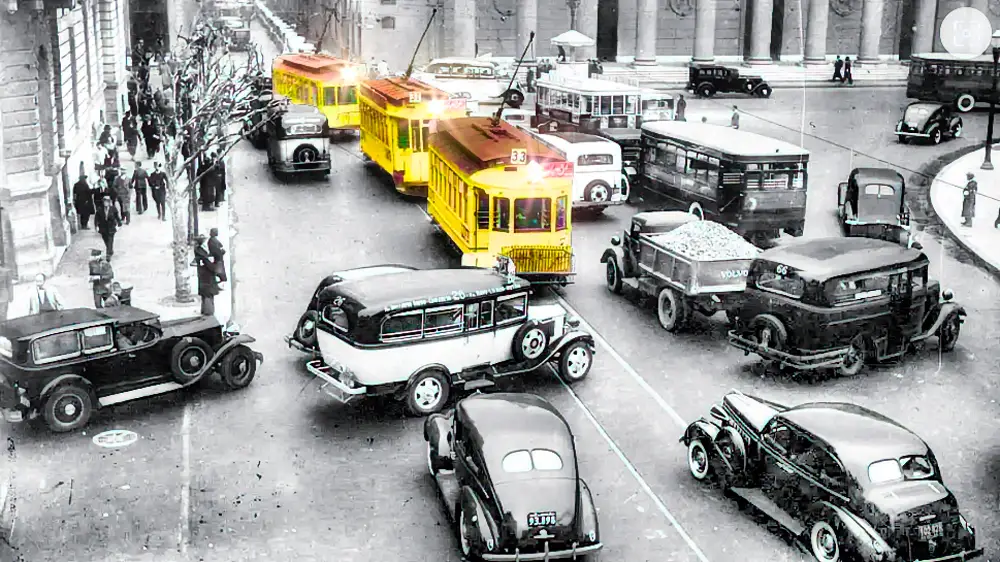

Comme tous les tangos célèbres, El choclo a son lot de légendes. Je vous propose de faire un petit tour où nous verrons au moins quatre versions des paroles accréditant certaines de ces légendes. Ce titre importé par Villoldo en France y aurait remplacé l’hymne argentin (par ailleurs magnifique), car il était plus connu des orchestres français de l’époque que l’hymne officiel argentin Oid mortales du compositeur espagnol : Blas Parera i Moret avec des paroles de Vicente López y Planes (écrivain et homme politique argentin). Voyons donc l’histoire de cet hymne de substitution.

Qui a écrit El choclo ?

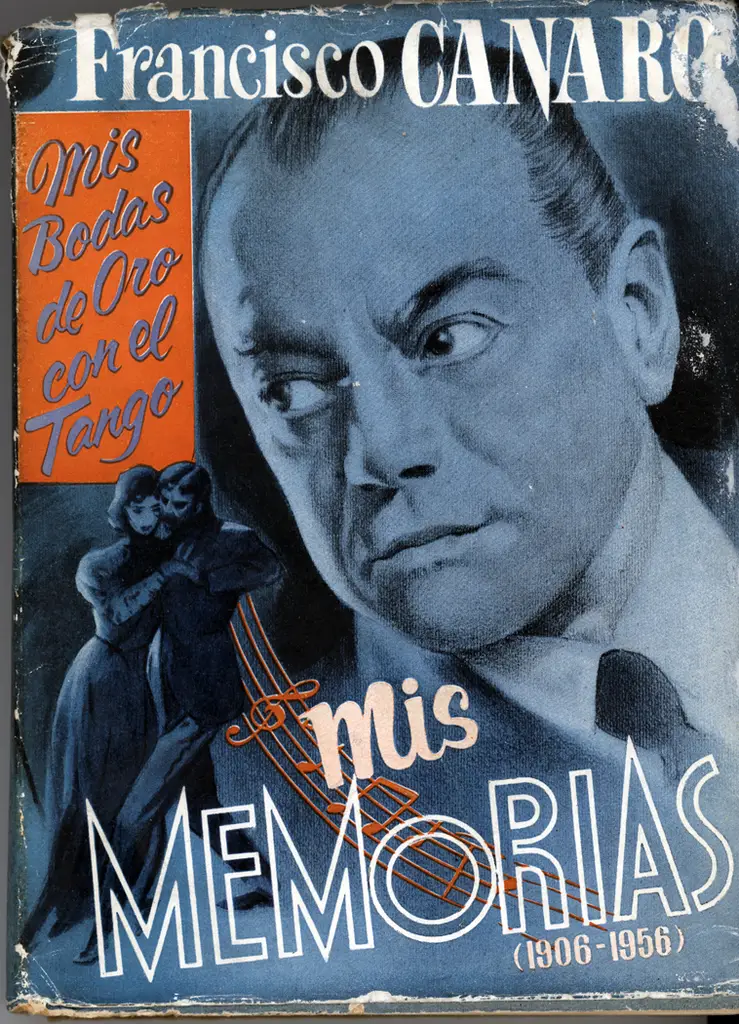

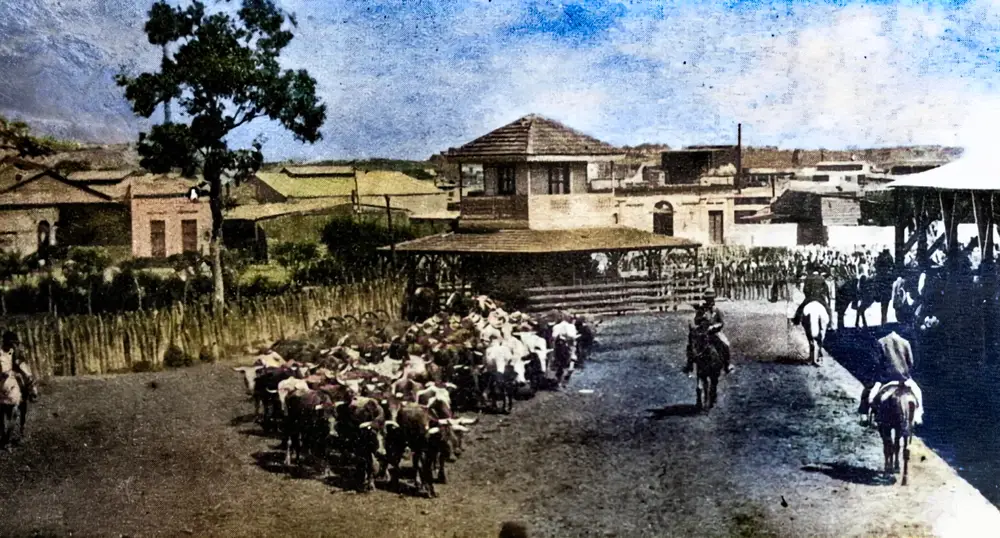

Le violoniste, danseur (avec sa compagne La Paulina) et compositeur Casimiro Alcorta pourrait avoir écrit la musique de El choclo en 1898. Ce fils d’esclaves noirs, mort à 73 ans dans la misère à Buenos Aires, serait, selon certains, l’auteur de nombreux tangos de la période comme Concha sucia (1884) que Francisco Canaro arrangea sous le titre Cara sucia, nettement plus élégant, mais aussi La yapa, Entrada prohibida et sans doute pas mal d’autres. À l’époque, ces musiques n’étaient pas écrites et elles appartenaient donc à ceux qui les jouaient, puis à ceux qui les éditèrent…

L’absence d’écriture empêche de savoir si, Ángel Villoldo a « emprunté » cette musique…

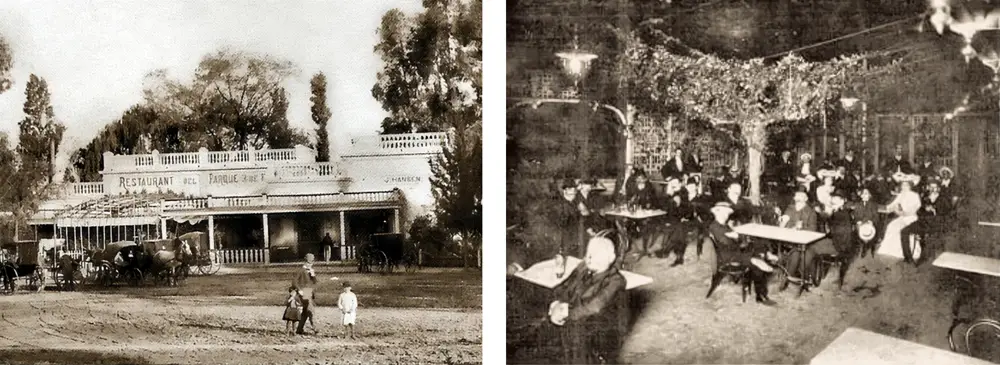

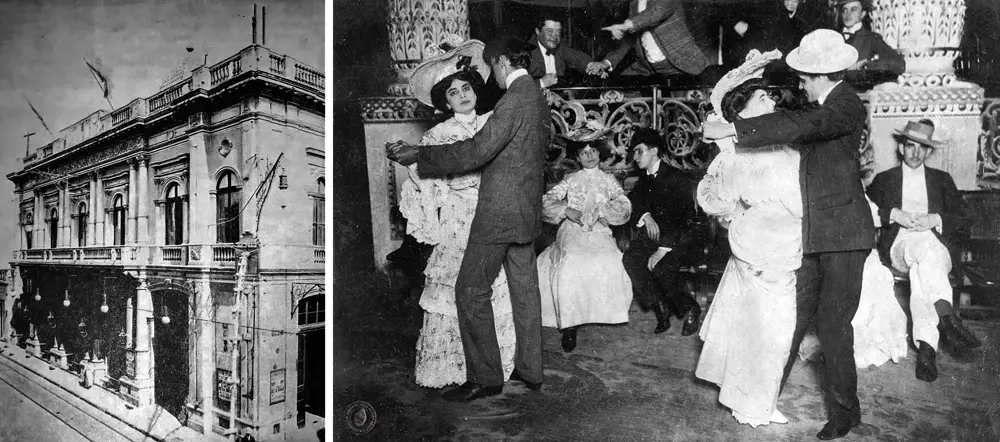

En 1903, Villoldo demande à son ami chef d’un orchestre classique, José Luis Roncallo, de jouer avec son orchestre cette composition dans un restaurant chic, La Americana. Celui-ci refusa, car le patron du restaurant considérait le tango comme de la musique vulgaire (ce en quoi il est difficile de lui donner tort si on considère ce qui se faisait à l’époque). Pour éviter cela, Villoldo publia la partition le 3 novembre 1903 en indiquant qu’il s’agissait d’une danse criolla… Ce subterfuge permit de jouer le tango dans ce restaurant. Ce fut un tel succès, que l’œuvre était jouée tous les jours et que Villoldo est allé l’enregistrer à Paris, en compagnie de Alfredo Gobbi et de sa femme, Flora Rodriguez.

Par la suite, des centaines de versions ont été publiées. Celle du jour est assez intéressante. On la doit à Francisco Canaro avec Alberto Arenas. L’enregistrement est du 15 janvier 1948.

Extrait musical

On remarque tout de suite le rythme rapide. Arenas chante également rapidement, de façon saccadée et il ne se contente pas de l’habituel refrain. Il chante l’intégralité des paroles écrites l’année précédente pour Libertad Lamarque.

Ce fait est généralement caractéristique des tangos à écouter. Cependant, malgré les facéties de cet enregistrement, il me semble que l’on pourrait envisager de le proposer dans un moment délirant, une sorte de catharsis, pour toutes ces heures passées à danser sur des versions plus sages. On notera les clochettes qui donnent une légèreté, en contraste à la voix très appuyée d’Arenas.

Paroles (version de Enrique Santos Discépolo)

Ici, les paroles de la version du jour, mais reportez-vous en fin d’article pour d’autres versions…

Con este tango que es burlón y compadrito

se ató dos alas la ambición de mi suburbio;

con este tango nació el tango, y como un grito

salió del sórdido barrial buscando el cielo;

conjuro extraño de un amor hecho cadencia

que abrió caminos sin más ley que la esperanza,

mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia

llorando en la inocencia de un ritmo juguetón.Por tu milagro de notas agoreras

nacieron, sin pensarlo, las paicas y las grelas,

luna de charcos, canyengue en las caderas

y un ansia fiera en la manera de querer…Al evocarte, tango querido,

siento que tiemblan las baldosas de un bailongo

y oigo el rezongo de mi pasado…

Hoy, que no tengo más a mi madre,

siento que llega en punta ‘e pie para besarme

cuando tu canto nace al son de un bandoneón.Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera

y en un pernó mezcló a París con Puente Alsina.

Triste compadre del gavión y de la mina

y hasta comadre del bacán y la pebeta.

Por vos shusheta, cana, reo y mishiadura

se hicieron voces al nacer con tu destino…

¡Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo,

que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.

Enrique Santos Discépolo

Traduction libre et indications de la version de Enrique Santos Discépolo

Avec ce tango moqueur et compadrito, l’ambition de ma banlieue s’est attaché deux ailes ;

Avec ce tango naquit, le tango, et, comme un cri, il sortit du quartier sordide en cherchant le ciel.

Un étrange sort d’amour fait cadence qui ouvrait des chemins sans autre loi que l’espoir, un mélange de rage, de douleur, de foi, d’absence pleurant dans l’innocence d’un rythme joueur.

Par ton miracle des notes prophétiques, les paicas et les grelas ( paicas et grelas sont les chéries des compadritos) sont nées, sans y penser, une lune de (ou de flaque d’eau), de canyengue sur les hanches et un désir farouche dans la façon d’aimer…

Quand je t’évoque, cher tango, je sens les dalles d’un dancing trembler et j’entends le murmure de mon passé…

Aujourd’hui, alors que je n’ai plus ma mère, j’ai l’impression qu’elle vient sur la pointe des pieds pour m’embrasser quand ton chant naît au son d’un bandonéon.

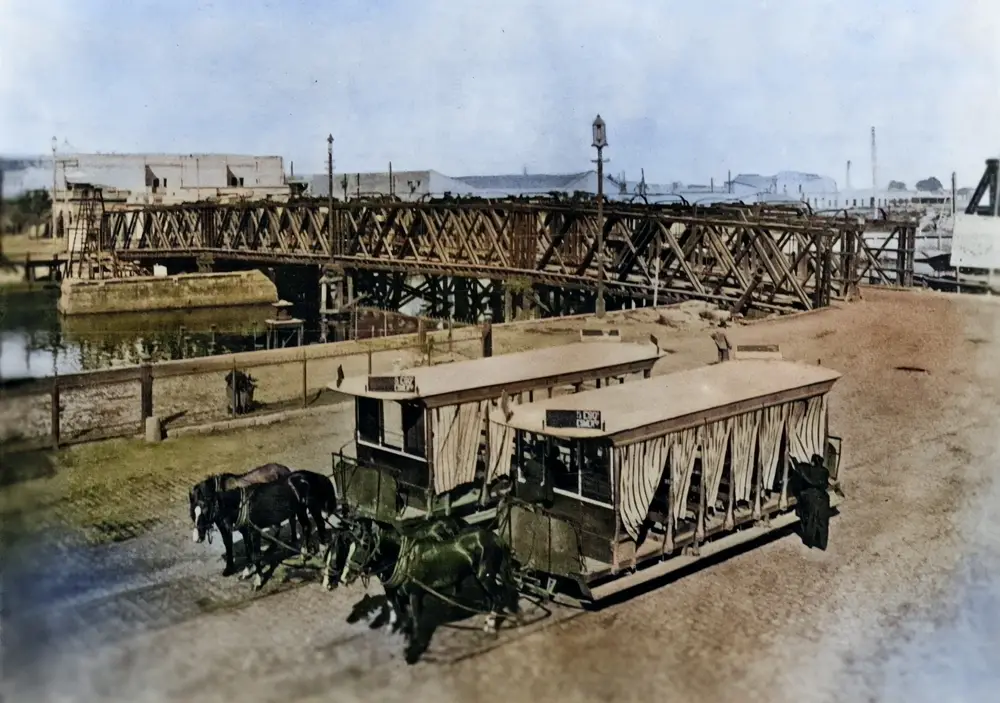

Carancanfunfa (danseur habile, on retrouve ce mot dans divers titres, comme les milongas Carán-Can-Fú de l’orchestre Roberto Zerrillo avec Jorge Cardozo, ou Caráncanfún de Francisco Canaro avec Carlos Roldán) a pris la mer avec ton drapeau et en un éclair a mêlé Paris au pont Alsina (pont sur le Riachuelo à la Boca).

Triste compadre du gabion (mecs) et de la mina (femme) et jusqu’à la marraine du bacán (riche) et de la pebeta (gamine).

Pour toi, l’élégant, prison, accusations et misère ont parlé à la naissance avec ton destin…

Une messe de jupes, de kérosène (pétrole lampant pour l’éclairage), de lames et de couteaux, qui brûlait dans les conventillos (habitas collectifs populaires et surpeuplés) et brûlait dans mon cœur.

Un épi peut en cacher un autre…

On a beaucoup glosé sur l’origine du nom de ce tango.

Tout d’abord, la plus évidente et celle que Villoldo a affirmé le plus souvent était que c’était lié à la plante comestible. Les origines très modestes des Villoldo peuvent expliquer cette dédicace. Le nord de la Province de Buenos Aires ainsi que la Pampa sont encore aujourd’hui des zones de production importante de maïs et cette plante a aidé à sustenter les pauvres. On peut même considérer que certains aiment réellement manger du maïs. En faveur de cette hypothèse, les paroles de la version chantée par lui-même, mais nous verrons que ce n’est pas si simple quand nous allons aborder les paroles…

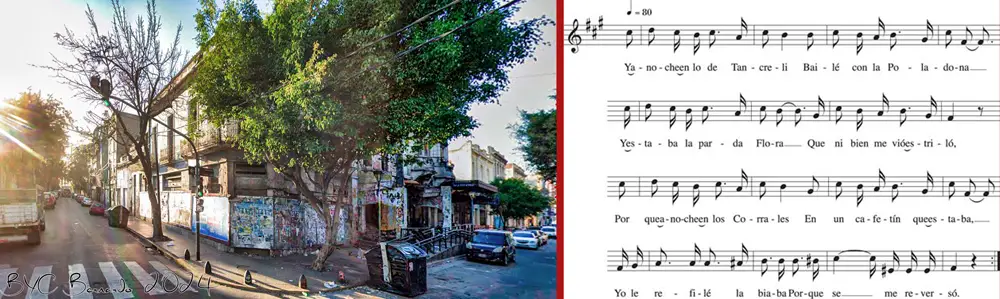

Il s’agirait également, d’un tango à la charge d’un petit malfrat de son quartier et qui avait les cheveux blonds. C’est du moins la version donnée par Irene Villoldo, la sœur de Ángel et que rapporte Juan Carlos Marambio Catán dans une lettre écrite en 1966 à Juan Bautista Devoto. On notera que les paroles de Juan Carlos Marambio Catán confortent justement cette version.

Lorsque Libertad Lamarque doit enregistrer ce tango en 1947 pour le film « Gran Casino » de Luis Buñuel, elle fait modifier les paroles par Enrique Santos Discépolo pour lui enlever le côté violent de la seconde version et douteuse de celles de Villoldo.

Villoldo n’était pas un enfant de chœur et je pense que vous avez tous entendu parler de la dernière acception. Par la forme phallique de l’épi de maïs, il est tentant de faire ce rapprochement. N’oublions pas que les débuts du tango n’étaient pas pour les plus prudes et cette connotation sexuelle était, assurément, dans l’esprit de bien des auditeurs. Le lunfardo et certains textes de tangos aiment à jouer sur les mots. Vous vous souvenez sans doute de « El chino Pantaleón » où, sous couvert de parler musique et tango, on parlait en fait de bagarre…

Rajoutons que, comme le tango était une musique appréciée dans les bordels, il est plus que probable que le double sens ait été encouragé.

Faut-il alors rejeter le témoignage de la sœur de Villoldo ? Pas forcément, il y avait peut-être une tête d’épi dans leur entourage, mais on peut aussi supposer que, même si Irène était analphabète, elle avait la notion de la bienséance et qu’elle se devait de diffuser une version soft, version que son frère a peut-être réellement encouragée pour protéger sa sœurette.

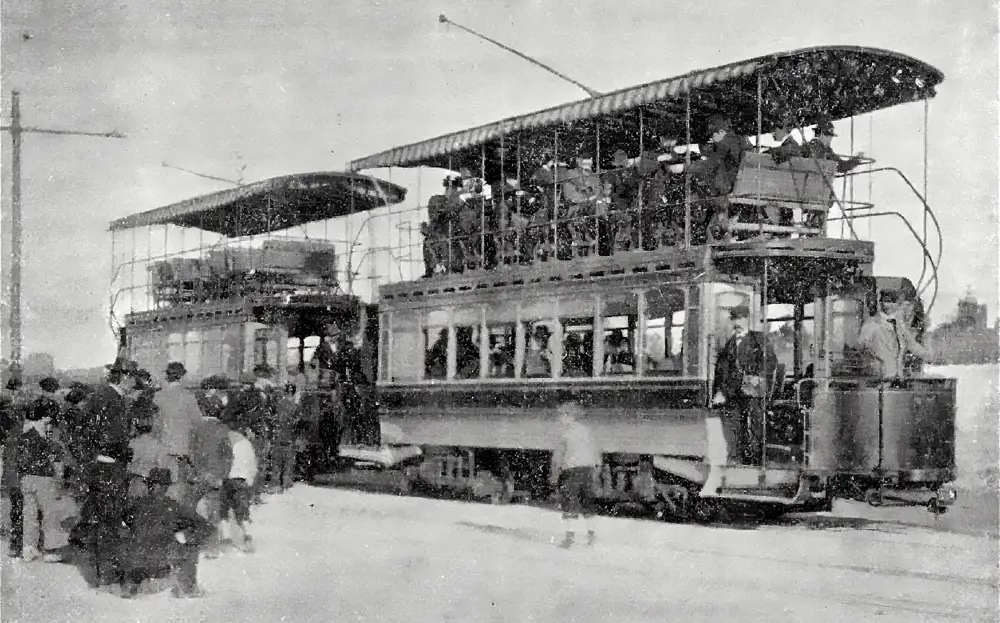

Retenons de cela qu’au fur et à mesure que le tango a gagné ses lettres de noblesse, les poètes se sont évertués à écrire de belles paroles et pas seulement à cause des périodes de censure de certains gouvernements. Tout simplement, car le tango entrant dans le « beau monde », il devait présenter un visage plus acceptable.

Les textes ont changé, n’en déplaise à Jorge Borges, et avec eux, l’ambiance du tango.

Autres versions

Tout comme pour la Cumparsita, il n’est pas pensable de présenter toutes les versions de ce tango. Je vous propose donc une sélection très restreinte sur deux critères :

• Historique, pour connaître les différentes époques de ce thème.

• Intérêt de l’interprétation, notamment pour danser, mais aussi pour écouter.

Il ne semble pas y avoir d’enregistrement disponible de la version de 1903, si ce n’est celle de Villoldo enregistrée en 1910 avec les mêmes paroles présumées.

Mais auparavant, priorité à la datation, une version un peu différente et avec un autre type de paroles. Il s’agit d’une version dialoguée (voire criée…) sur la musique de El Choclo. Le titre en est Cariño puro, mais vous retrouverez sans problème notre tango du jour.

Ce titre a été enregistré en 1907 sur un disque en carton de la compagnie Marconi. Si la qualité d’origine était bonne, ce matériau n’a pas résisté au temps et au poids des aiguilles de phonographes de l’époque. Heureusement, cette version a été réédité en disque shellac par la Columbia et vous pouvez donc entendre cette curiosité… La forme dialoguée rappelle que les musiciens faisaient beaucoup de revues et de pièces de théâtre.

Paroles de Cariño puro des Gobbi

Ay mi china que tengo mucho que hablarte,

de una cosa que a vos no te va a gustar

Largá el rollo que escucho y explicate

Lo que pases no es tontera,

pues te juro que te digo la verdad.

dame un beso no me vengas con chanela (2)

dejate de tonteras, no me hagas esperar.

Decí ya sé que la otra noche

vos con un gavilán

son cuentos que te han hecho

án.

No me faltes mirá que no hay macanas

yo no vengo con ganas mi china de farrear

Pues entonces no me vengas con cuento

y escuchame un momento que te voy a explicar.

No te enojes que yo te diré lo cierto

y verás que me vas a perdonar

Pues entonces

Te diré la purísima verdad

Vamos china ya que voy a hacer las paces

a tomar un carrindango pa pasear

Y mirar de Palermo

Yo te quiero mi chinita no hagas caso

Que muy lejos querer

el esquinazo

ni golpe ni porrazo…

Ángel Villoldo

Traduction de Cariño puro des Gobbi

- Oh, ma chérie, que j’ai beaucoup à te parler,

D’une chose qui ne va pas te plaire

Avoue (lâcher le rouleau) que je t’écoute et explique-toi

Ce que tu traverses n’est pas une bêtise, - - Eh bien, je te jure que je te dis la vérité.

Donne-moi un baiser Ne viens pas à moi en parlementant - - Arrête les bêtises, ne me fais pas attendre.

J’ai déjà dit que je savais pour l’autre soir

Toi avec un épervier (homme rapide en affaires) - - Ce sont des histoires qui t’ont été faites

un.

Ne détourne pas le regard, n’y a pas d’arnaque. - - Je ne viens pas, ma chérie, avec l’envie de rigoler.

Aussi, ne me raconte pas d’histoires - - et écoute-moi un instant et, car je vais te l’expliquer.

Ne te fâche pas, je vais te dire ce qui est sûr

Et tu verras que tu vas me pardonner

Puis, ensuite

Je vais te dire la pure vérité - - Allez, ma chérie, car je vais faire la paix

En prenant une voiture pour une promenade

Et regarder Palermo

Je t’aime ma petite chérie, ne fais pas attention

Car je veux arrondir les angles

ni coup ni bagarre…

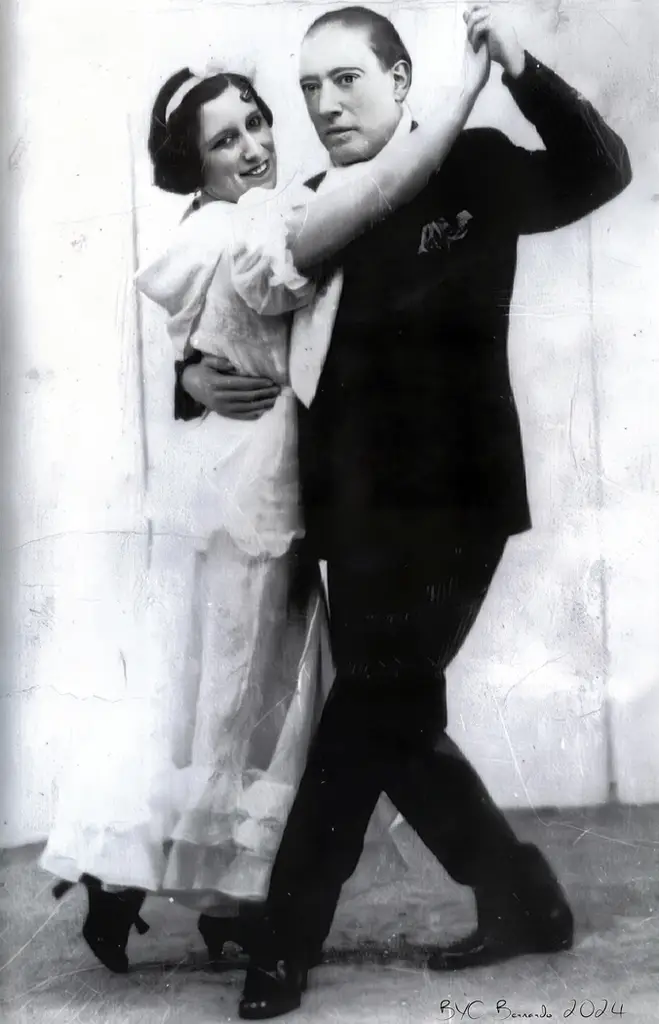

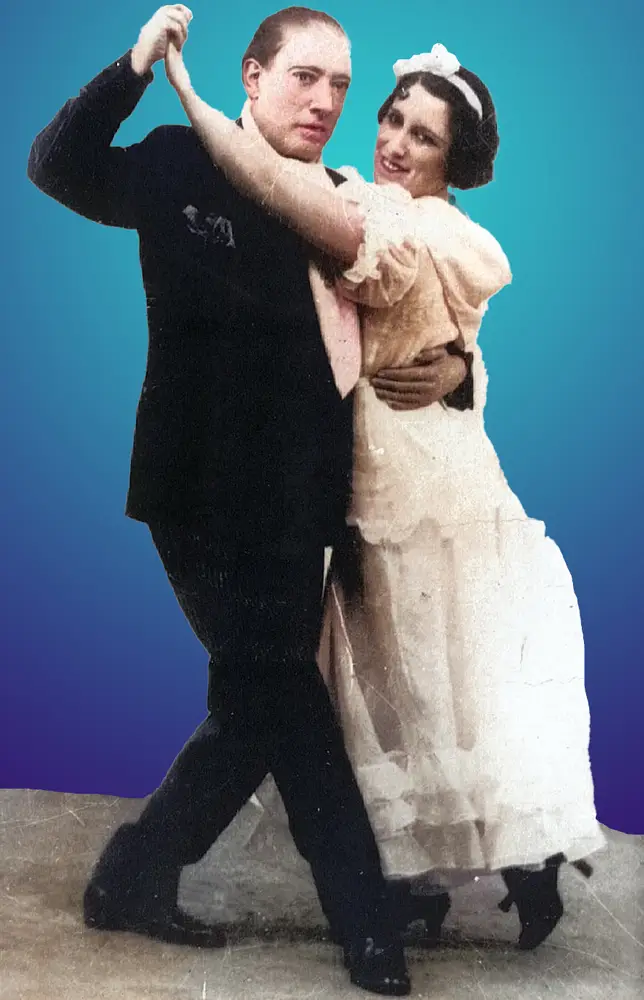

On voit que ces paroles sont plutôt mignonnes, autour des tourments d’un couple, interprétés par Alfredo Gobbi et sa femme, Flora Rodriguez. Dommage que la technique où le goût de l’époque fasse tant crier, cela n’est pas bien accepté par nos oreilles modernes.

Cette version présente les paroles supposées originales et qui parlent effectivement du maïs. C’est donc cette version qui peut faire pencher la balance entre la plante et le sexe masculin. Voyons ce qu’il en est.

Paroles de Villoldo

De un grano nace la planta

que más tarde nos da el choclo

por eso de la garganta

dijo que estaba humilloso.

Y yo como no soy otro

más que un tanguero de fama

murmuro con alborozo

está muy de la banana.Hay choclos que tienen

las espigas de oro

que son las que adoro

con tierna pasión,

cuando trabajando

llenito de abrojos

estoy con rastrojos

como humilde peón.De lavada enrubia

en largas guedejas

contemplo parejas

sí es como crecer,

con esos bigotes

que la tierra virgen

al noble paisano

le suele ofrecer.A veces el choclo

asa en los fogones

calma las pasiones

y dichas de amor,

cuando algún paisano

lo está cocinando

y otro está cebando

un buen cimarrón.Luego que la humita

está preparada,

bajo la enramada

se oye un pericón,

y junto al alero,

de un rancho deshecho

surge de algún pecho

la alegre canción.

Ángel Villoldo

Traduction des paroles de Ángel Villoldo

D’un grain naît la plante qui nous donnera plus tard du maïs

C’est pourquoi, de la gorge (agréable au goût) je dis qu’il avait été humilié (calomnié).

Et comme je ne suis autre qu’un tanguero célèbre, je murmure de joie, il est bien de la banane (du meilleur, la banane étant également un des surnoms du sexe de l’homme).

Il y a des épis qui ont des grains d’or, ce sont ceux que j’adore avec une tendre passion, quand je les travaille plein de chardons, je suis avec du chaume comme un humble ouvrier.

De l’innocence blonde aux longues mèches, je contemple les plantes (similaires, spécimens…) si c’est comme grandir, avec ces moustaches que la terre vierge offre habituellement au noble paysan. (Un double sens n’est pas impossible, la terre cultivée n’a pas de raison particulière d’être considérée comme vierge).

Parfois, les épis de maïs sur les feux calment les passions et les joies de l’amour (les feux, sont les cuisinières, poêles. Qu’ils calment la faim, cela peut se concevoir, mais les passions et les joies de l’amour, cela procède sans doute d’un double sens marqué), quand un paysan le cuisine et qu’un autre appâte un bon cimarron (esclave noir, ou animal sauvage, mais il doit s’agir ici plutôt d’une victime d’arnaque, peut-être qu’un peu de viande avec le maïs fait un bon repas).

Une fois que la humita (ragoût de maïs) est prête, sous la tonnelle, un pericón (pericón nacional, danse traditionnelle) se fait entendre, et à côté des avant-toits, d’un ranch brisé, le chant joyeux surgit d’une poitrine (on peut imaginer différentes choses à propos du chant qui surgit d’une poitrine, mais c’est un peu difficile de s’imaginer que cela puisse être provoqué par la préparation d’une humita, aussi talentueux que soit le cuisinier…

Je vous laisse vous faire votre opinion, mais il me semble difficile d’exclure un double sens de ces paroles.

Cette version instrumentale permet de faire une pause dans les paroles.

Une version instrumentale par la Típica Víctor dirigée par Carabelli. Un titre pour les amateurs du genre, mais un peu pesant pour les autres danseurs.

Sans doute une des versions les plus adaptées aux danseurs, avec les ornementations de Biagi au piano et le bel équilibre des instruments, principalement tous au service du rythme et donc de la danse, avec notamment l’accélération (simulée) finale.

Cette version n’apporte pas grand-chose, mais je l’indique pour marquer le contraste avec notre version du jour, enregistrée par Canaro 11 ans plus tard.

Une version légère. Le doublement des notes, caractéristiques de cette œuvre, a ici une sonorité particulière, on dirait presque un bégaiement. En opposition, des passages aux violons chantants donnent du contraste. Le résultat me semble cependant un peu confus, précipité et pas destiné à donner le plus de plaisir aux danseurs.

On retrouve une version chantée. Les paroles sont celles de Juan Carlos Marambio Catán, ou plus exactement le tout début des paroles avec la fin du couplet avec une variante.

Je vous propose ici, les paroles complètes de Catán, pour en garder le souvenir et aussi, car la partie qui n’est pas chantée par Vargas parle de ce fameux type aux cheveux couleur de maïs…

Paroles de Juan Carlos Marambio Catán

Vieja milonga que en mis horas de tristeza

traes a mi mente tu recuerdo cariñoso,

encadenándome a tus notas dulcemente

siento que el alma se me encoje poco a poco.

Recuerdo triste de un pasado que en mi vida,

dejó una página de sangre escrita a mano,

y que he llevado como cruz en mi martirio

aunque su carga infame me llene de dolor.Fue aquella noche

que todavía me aterra.

Cuando ella era mía

jugó con mi pasión.

Y en duelo a muerte

con quien robó mi vida,

mi daga gaucha

partió su corazón.

Y me llamaban

el choclo compañero;

tallé en los entreveros

seguro y fajador.

Pero una china

envenenó mi vida

y hoy lloro a solas

con mi trágico dolor.Si alguna vuelta le toca por la vida,

en una mina poner su corazón;

recuerde siempre

que una ilusión perdida

no vuelve nunca

a dar su flor.Besos mentidos, engaños y amarguras

rodando siempre la pena y el dolor,

y cuando un hombre entrega su ternura

cerca del lecho

lo acecha la traición.Hoy que los años han blanqueado ya mis sienes

y que en mi pecho sólo anida la tristeza,

como una luz que me ilumina en el sendero

llegan tus notas de melódica belleza.

Tango querido, viejo choclo que me embarga

con las caricias de tus notas tan sentidas;

quiero morir abajo del arrullo de tus quejas

cantando mis querellas, llorando mi dolor.

Juan Carlos Marambio Catán

Traduction libre des paroles de Juan Carlos Marambio Catán

Vieille milonga. À mes heures de tristesse, tu me rappelles ton souvenir affectueux,

En m’enchaînant doucement à tes notes, je sens mon âme se rétrécir peu à peu.

Souvenir triste d’un passé qui, dans ma vie, a laissé une page de sang écrite à la main, et que j’ai porté comme une croix dans mon martyre, même si son infâme fardeau me remplit de douleur.

C’est cette nuit-là qui, encore, me terrifie.

Quand elle était à moi, elle jouait avec ma passion.

Et dans un duel à mort avec celui qui m’a volé la vie, mon poignard gaucho lui a brisé le cœur.

Et ils m’appelaient le compagnon maïs (choclo);

J’ai taillé dans les mêlées, sûr et résistant.

Mais une femme chérie a empoisonné ma vie et, aujourd’hui, je pleure tout seul avec ma douleur tragique.

S’il vous prend dans la vie de mettre votre cœur dans une chérie ; rappelez-vous toujours qu’une illusion perdue ne redonne plus jamais sa fleur.

Des baisers mensongers, trompeurs et amers roulent toujours le chagrin et la douleur, et quand un homme donne sa tendresse, près du lit, la trahison le traque.

Aujourd’hui que les années ont déjà blanchi mes tempes et que, dans ma poitrine seule se niche la tristesse, comme une lumière qui m’éclaire sur le chemin où arrivent tes notes de beauté mélodique.

Tango chéri, vieux choclo qui m’accable des caresses de tes notes si sincères ;

Je veux mourir sous la berceuse de tes plaintes, chantant mes peines, pleurant ma douleur.

El choclo 1947 – Libertad Lamarque, dans le film Gran casino de Luis Buñuel.

Dans cet extrait Libertad Lamarque interprète le titre avec les paroles écrites pour elle par Discepolo. On comprend qu’elle ne voulait pas prendre le rôle de l’assassin et que les paroles adaptées sont plus convenables à une dame…

Les paroles de Enrique Santos Discépolo seront réutilisées ensuite, notamment par Canaro pour notre tango du jour.

Comme vous vous en doutez, je pourrai vous présenter des centaines de versions de ce titre, mais cela n’a pas grand intérêt. J’ai donc choisi de vous proposer pour terminer une version très différente…

En 1952, Lester Allan et Robert Hill ont adapté et sérieusement modifié la partition, mais on reconnaît parfaitement la composition originale.

Je vous propose de nous quitter là-dessus, une autre preuve de l’universalité du tango.

À bientôt, les amis.

En guise de cortina, on pourrait mettre Pop Corn, non ?

PS : si vous avez des versions de El choclo que vous adorez, n’hésitez pas à les indiquer dans les commentaires, je rajouterais les plus demandées.