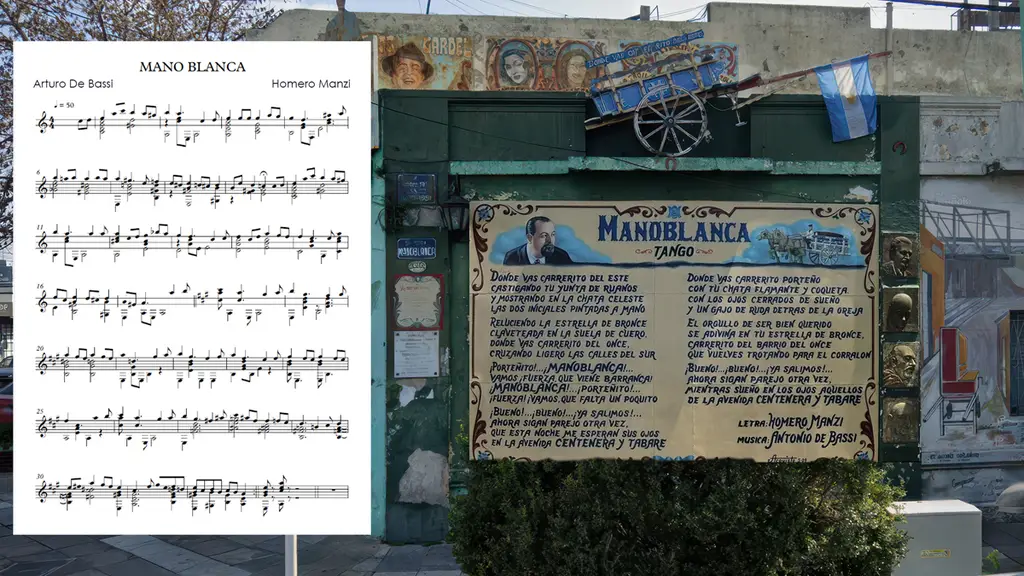

Arturo De Bassi Letra: Homero Manzi

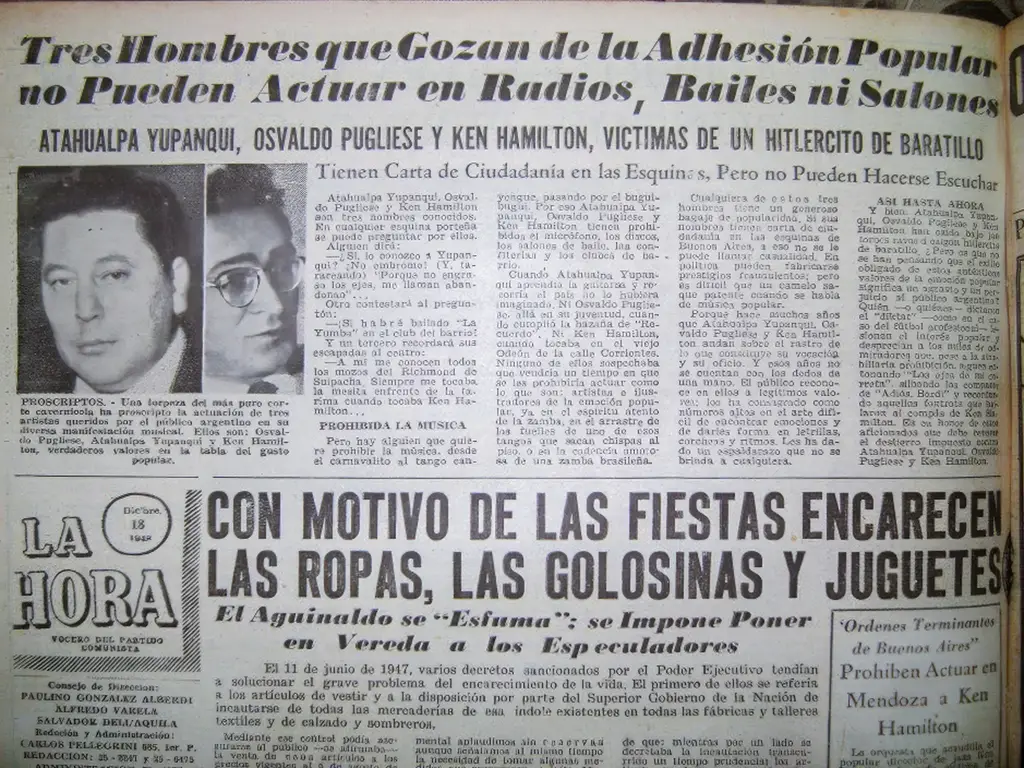

L’excellent fileteador porteño, Gustavo Ferrari, alors que je passais ce titre dans une milonga m’a indiqué que ce titre était l’hymne des fileteadores (peintres décorateurs, spécialistes des filets décoratifs typiques de Buenos Aires). Comme j’adore ce tango, je le passe assez souvent, mais pas forcément dans la version du jour, celle d’Alberto Castillo qui était également un fan de ce tango comme nous le verrons.

J’imagine que vous avez dans l’oreille l’enregistrement des deux anges, D’Agostino et Vargas. Mais, comme l’anecdote d’avant-hier était avec ces deux interprètes, il faut laisser de la place aux autres.

C’est d’autant plus important que Vargas et D’Agostino semble s’être emparé du titre, laissant peu de place à d’autres enregistrements. Pourtant, plusieurs sont intéressants.

À noter que, sur certains disques, on trouve Manoblanca, en un seul mot. J’ai unifié la présentation en Mano Blanca, mais les deux orthographes existent

Extrait musical

Bien que ce soit un titre plutôt destiné à l’écoute, puisque le disque mentionne que Alberto Castillo est accompagné par son orchestre dirigé par Emilio Balcarce. Cependant cet enregistrement reste tout à fait présentable dans une milonga et c’est même presque étonnant que l’on ne l’entende quasiment jamais.

Paroles

Dónde vas carrerito del este

castigando tu yunta de ruanos,

y mostrando en la chata celeste

las dos iniciales pintadas a mano.Reluciendo la estrella de bronce

claveteada en la suela de cuero,

dónde vas carrerito del Once,

cruzando ligero las calles del Sur.¡Porteñito!… ¡Manoblanca!…

Vamos ¡fuerza, que viene barranca!

¡Manoblanca!… ¡Porteñito!

¡Fuerza! ¡vamos, que falta un poquito!¡Bueno! ¡bueno!… ¡Ya salimos!…

Ahora sigan parejo otra vez,

que esta noche me esperan sus ojos

en la Avenida Centenera y Tabaré.Dónde vas carrerito porteño

con tu chata flamante y coqueta,

con los ojos cerrados de sueño

y un gajo de ruda detrás de la oreja.El orgullo de ser bien querido

se adivina en tu estrella de bronce,

carrerito del barrio del Once

que vuelves trotando para el corralón.¡Bueno! ¡bueno!… ¡Ya salimos!…

Ahora sigan parejo otra vez

mientras sueño en los ojos aquellos

de la Avenida Centenera y Tabaré.

Arturo De Bassi Letra: Homero Manzi

Traduction libre des paroles

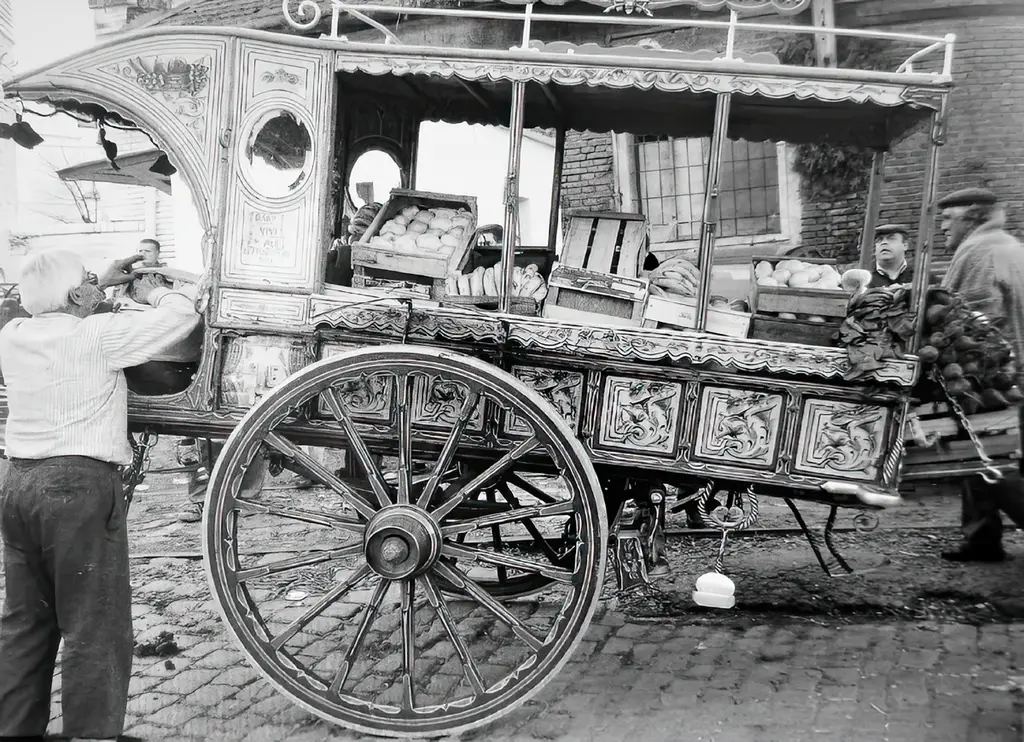

Où vas-tu petit meneur (conducteur de chariot hippomobile) de l’est en punissant ton attelage de rouans (chevaux de couleur rouanne), et en montrant sur la charrette bleue les deux initiales peintes à la main.

Elle brille l’étoile de bronze clouée sur le harnais de cuir. Où vas-tu, petit meneur de Once, en traversant rapidement (légèrement, peut-être à vide), les rues du Sud.

Porteñito… Manoblanca… (Ce sont les noms des deux chevaux)

Allons, force, un fossé arrive !

Manoblanca… Porteñito !

Force ! Allons, il reste peu à faire !

Bien ! Bien !… Nous voilà sortis (de l’ornière, fossé)…

Maintenant, continuez ensemble à nouveau, car ce soir, ses yeux m’attendent sur l’Avenida Centenera et Tabaré. (l’angle de ces deux avenues marque “La esquina del herrero, barro y pampa” que le même Homero Manzi mentionne dans son tango “Sur”.

Où vas-tu, petit meneur portègne avec ta charrette flamboyante et coquette, avec les yeux fermés de sommeil (ou rêve) et un brin de rue (le gajo de ruda est une plante qui est censée éloigner le mal) derrière l’oreille.

La fierté d’être bien aimé se devine dans ton étoile de bronze, petit meneur du quartier de Once, car tu reviens en trottant au corralón (hangar, garage).

Bien ! Bien !… Nous voilà sortis.

Maintenant, ils continuent en couple (chevaux en harmonie) de nouveau pendant que je rêve à ces yeux de l’Avenida Centenera et de Tabaré.

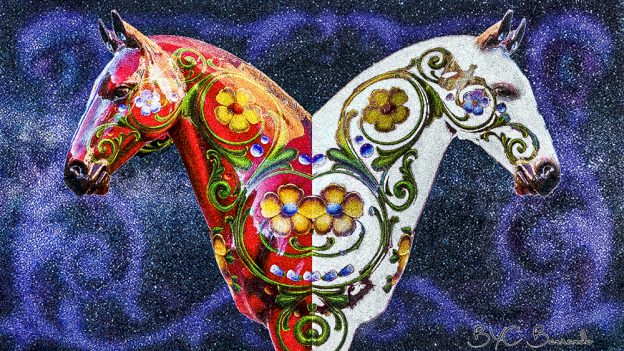

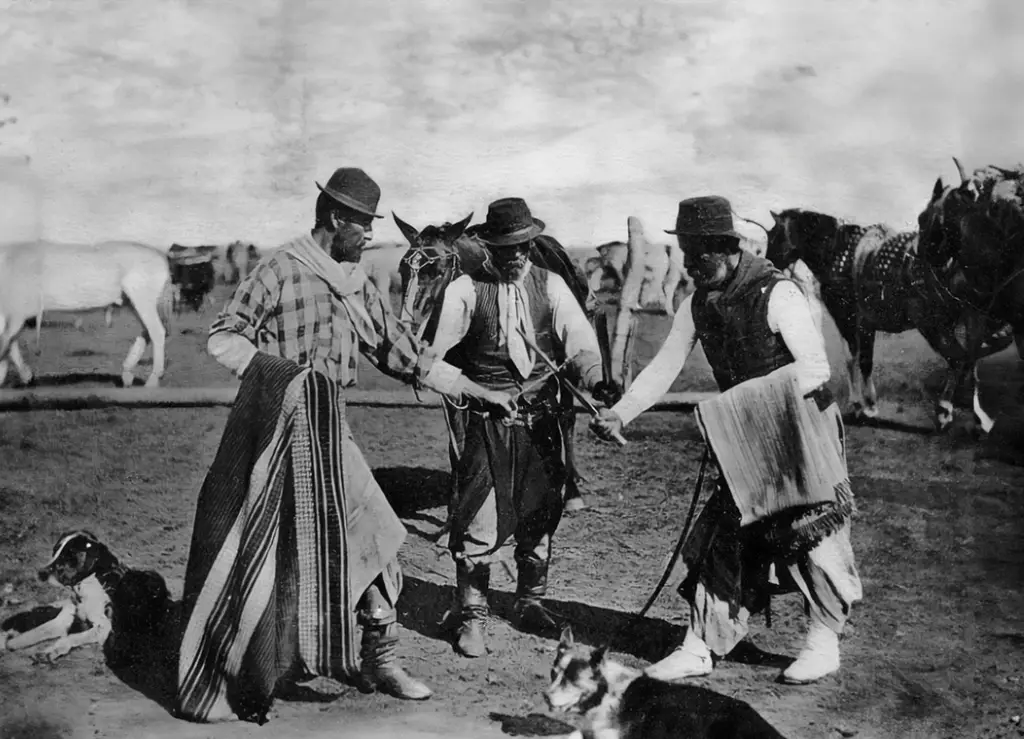

Les fileteados

Les fileteados son une expression artistique typique de Buenos Aires. Elle est apparue en premier sur les chariots et s’est étendue jusqu’à aujourd’hui dans tous les domaines.

Je vous invite à regarder l’article de Wikipédia sur le sujet si vraiment vous ne connaissez pas…

https://es.wikipedia.org/wiki/Fileteado

Autres versions

Les deux premiers enregistrements, par Canaro, sont bien de a composition Arturo de Bassi, mais elles avaient été publiées à l’époque sous le titre El romántico fulero. Cette musique était une petite pièce à l’intérieur d’un tableau intitulé Románticos fuleros, lui-même inclus dans le spectacle Copamos la banca. Les paroles apportées par Homero Manzi 15 ans plus tard, à la demande de Bassi, ont donné une autre dimension à l’œuvre et lui ont permis de passer à la postérité.

C’est un enregistrement acoustique, donc, d’une qualité sonore un peu compliquée, mais on reconnaît parfaitement le thème du tango du jour.

Le même Canaro enregistre, cette fois en enregistrement électrique le titre avec des paroles de Carlos Schaefer Gallo.

Paroles de Carlos Schaefer Gallo

Manyeme que’l bacán no la embroca,

parleme que’l boton no la juna

y en la noche que pinta la luna

la punga de un beso le tiró en la boca.

Aquí estoy en la calle desierta

como un gil pa’ mirar su hermosura

campaneando que me abra la puerta

pa’ darle a escondidas un beso de amor.Se lo juro que no hablo al cohete

y que le pongo pa’usté cacho e cielo

un cotorro que ni Marcelo

lo tiene puesto con más firulete.

Si usté quiere la pianto ahora

si usté lo quiere digamelo,

será mi piba mi nena la aurora,

en esta sombra que’n el alma cayó.Le pondré garçonnière a la gurda

y tendrá vuaturé limusine,

y la noche que nos cache curda

veremos al chorro Tom Mix en el cine.

Berretín que me das esperanza

metejón que proteje la noche,

piantaremos en auto o en coche

como unos punguistas que fanan amor.

Carlos Schaefer Gallo

Honnêtement, ces paroles en lunfardo pour un divertissement populaire d’entrée de gamme ne méritent pas vraiment de passer à la postérité. Je ne vous en donnerai donc pas la traduction. On notera toutefois que le texte fait référence au président de l’époque, Marcelo Torcuato de Alvear et à Tom Mix, un héros de western… L’auteur n’a reculé devant rien pour recueillir l’assentiment du public.

C’est la version de référence, une merveille absolue. Magnifique piano et voix des deux anges.

Cette version, très différente de celle que Castillo a enregistrée en 1944, est clairement une chanson. Pas question de la passer en bal. Il me semble que Castillo surjoue un peu le titre, mais on peut apprécier.

Toujours la belle association entre la guitare de José Canet et la voix de Nelly Omar.

Une version en chanson que j’ai trouvée dans ma collection, sans savoir d’où j’avais acheté ce disque.

J’ai un petit faible pour “Tata” que j’ai connu adolescent (moi, pas lui). Cet enregistrement en studio montre qu’il a toujours le tango dans les veines. Cette vidéo vient de l’excellente chaine culturelle argentine « encuentro ».

À bientôt, les amis, je monte sur mon petit chariot et je pars sur les rues du Sud, au rythme de mes petits chevaux rouans.