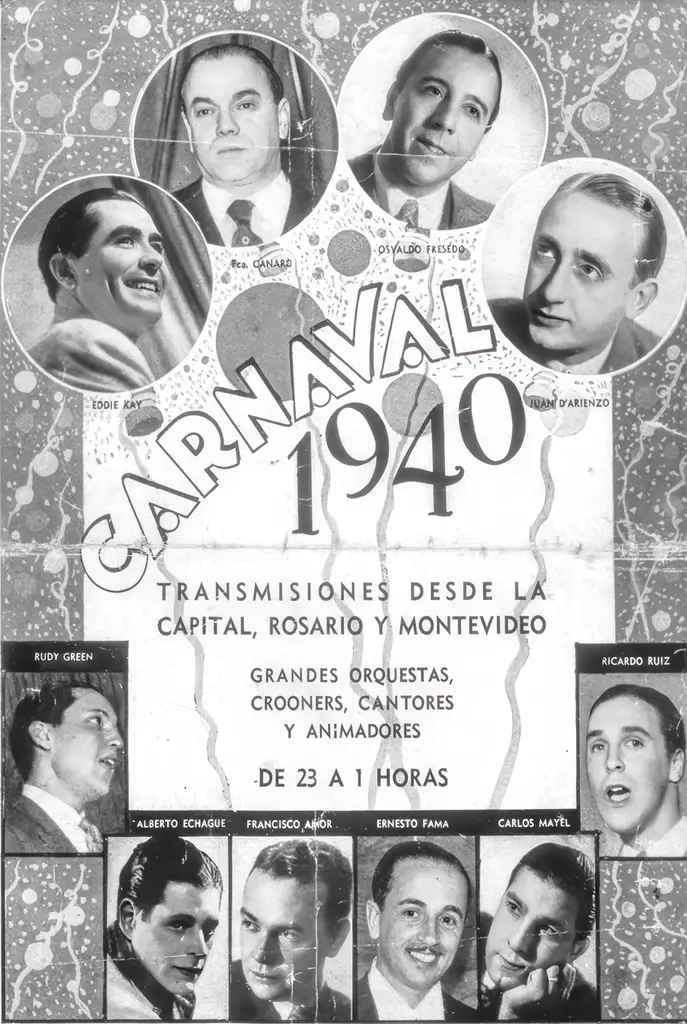

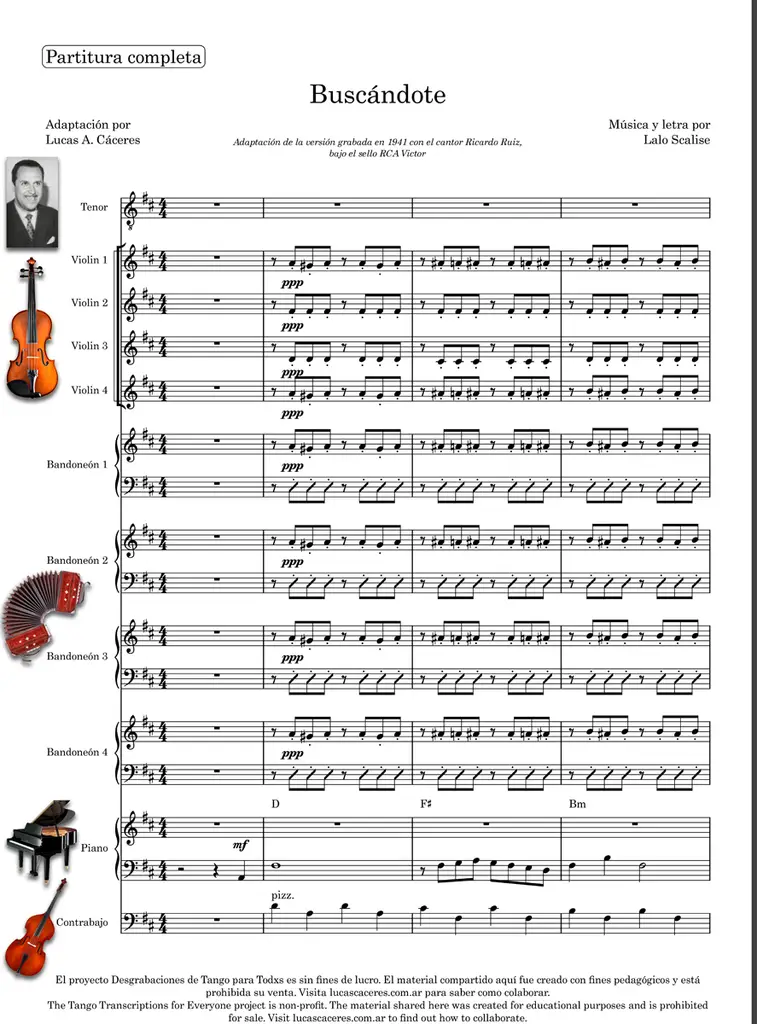

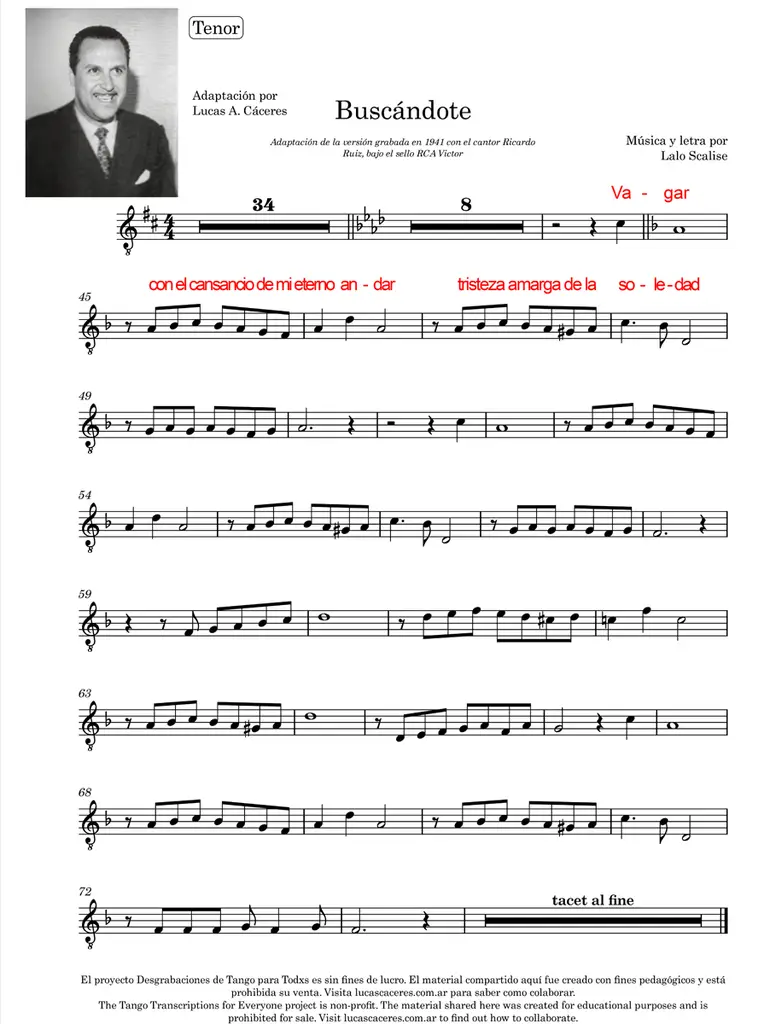

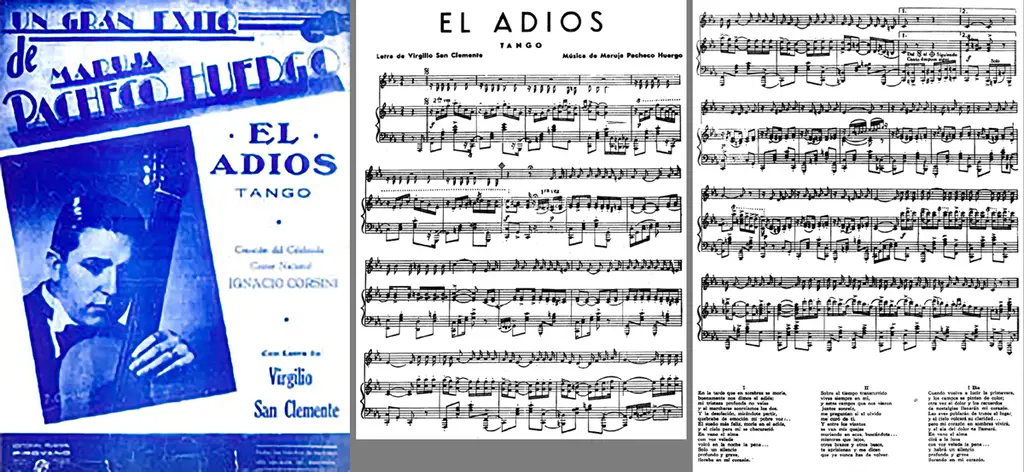

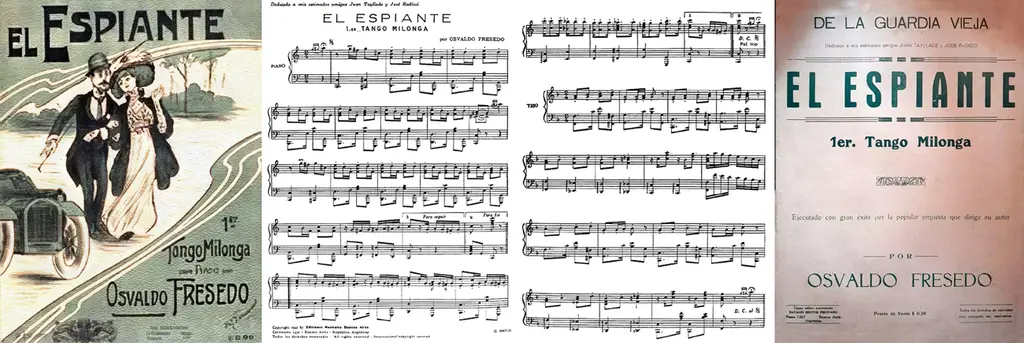

Osvaldo Fresedo

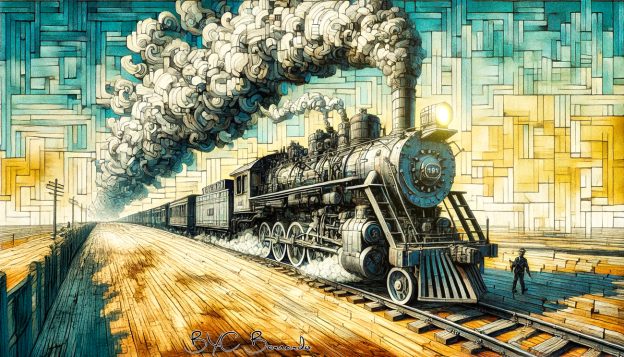

Le dix-neuvième siècle a vu le développement du ferroviaire et du cinéma. On se souvent que l’un des premier films, L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat (film n° 653 de Louis Lumière), a été tourné durant l’été 1895 et présenté au public le 25 janvier 1896. Mon grand-père, né quatre ans après les faits, me contait que les spectateurs furent pris de panique. L’œuvre d’aujourd’hui est à sa manière, une glorification des deux nouveautés. Le chemin de fer argentin, le plus développé d’Amérique du Sud, et le cinéma où les orchestres proposaient la musique manquant aux films de l’époque…

L’espiante peut désigner en lunfardo une arnaque ou le départ, par exemple, pour mettre fin à une relation me tomo el espiante. Dans le cas présent, vous allez le comprendre à l’écoute, il s’agit d’un train, que nous allons prendre ensemble. En voiture !

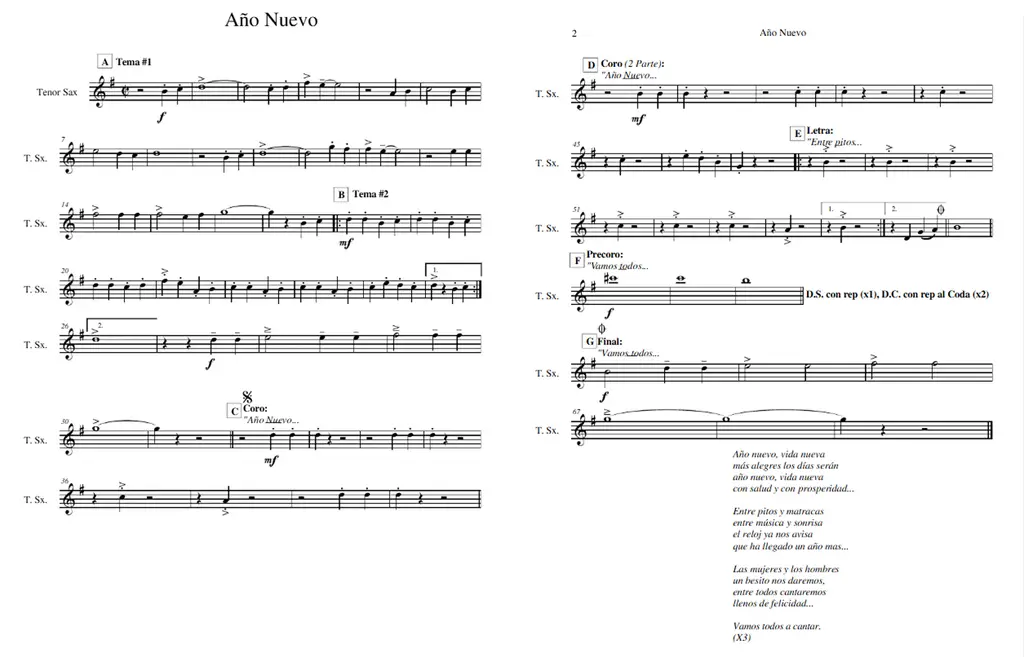

Extrait musical

Tout commence par la cloche suivie par le sifflet du chef de gare. Le souffle bruyant des pistons aide au démarrage du train. Le voyage se déroule ensuite les sons d’imitation et ceux de l’orchestre se mélangeant. Le bruit de la vapeur suit le train sur une bonne partie du trajet.

À 1:00 et 2:00, en entend l’annonce de la voiture-restaurant.

Le trajet se fait par des successions de montées et descentes, et la musique poursuit son parcours, jusqu’au final où les passagers s’interpellent et où le train s’arrête dans l’annonce de la gare, Rosario…

Ce titre est sans doute à classer dans la rubrique des tangos ludiques et à réserver aux amateurs de canyengue, mais d’autres passagers, pardon, danseurs peuvent le danser avec entrain.

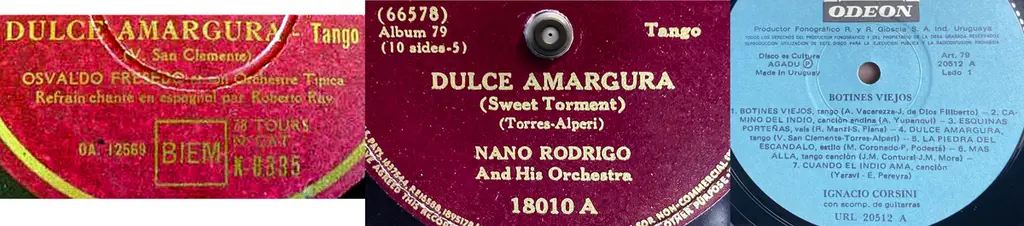

Autres versions

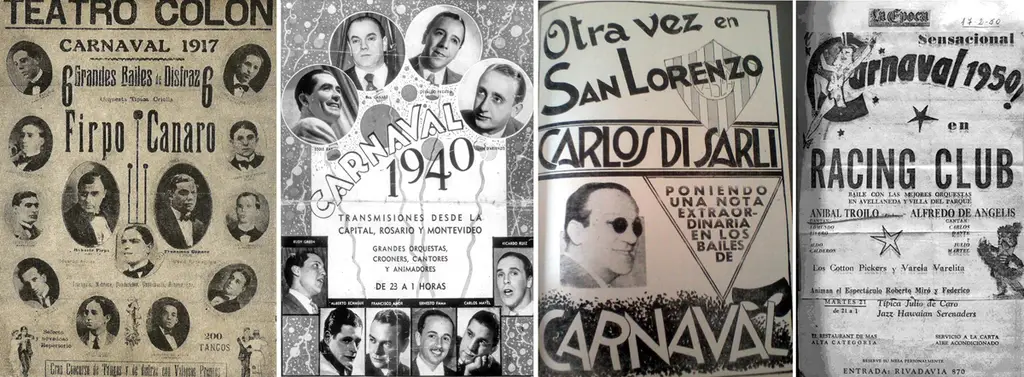

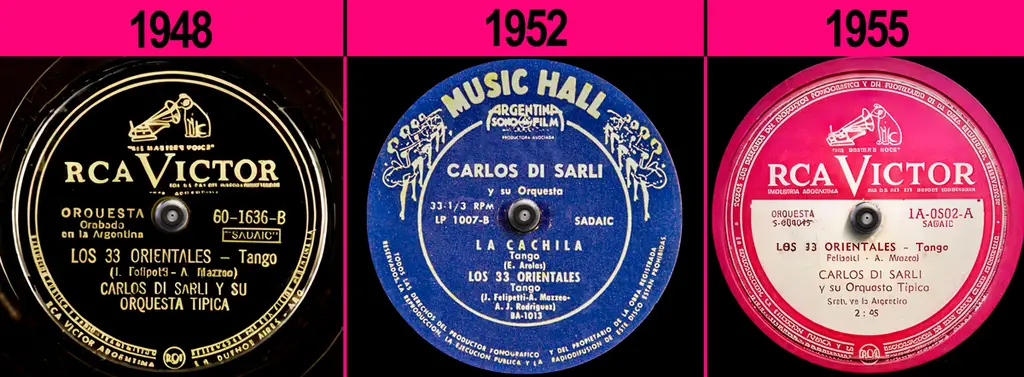

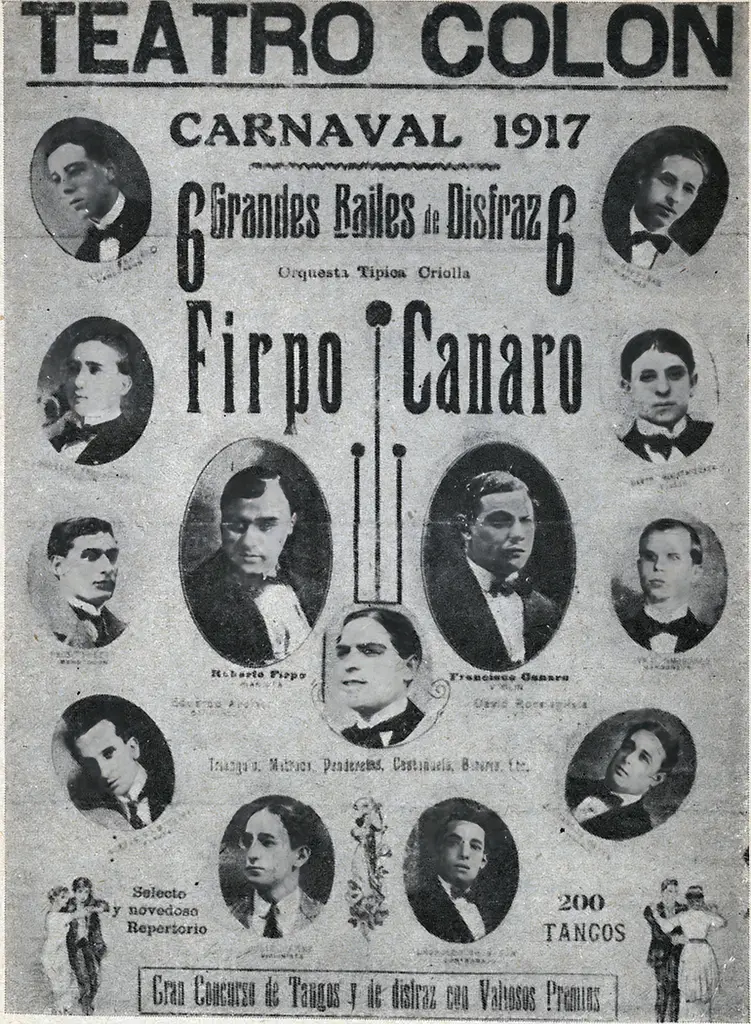

Même si c’est une composition de Fresedo, le plus ancien enregistrement disponible est par Roberto Firpo. Ce n’est pas très étonnant, c’est le grand orchestre du moment et Firpo aime bien les titres aux sons réalistes.

On pensera par exemple à El amanecer où il introduit des chants d’oiseaux joués au violon. Mais il a sans doute un attachement au train, également, puisqu’il écrira le tango El rápido qui évoque également le même train, celui de Rosario…

Ce titre est signalé comme tango humoristique et est donc de la même veine que celui de Fresedo. Il est ponctué de voix de « passagers ». Comme la version de Fresedo de 1932 (notre tango du jour, l’annonce finale est également « Rosario ».

On peut imaginer que Firpo répond à son compère. L’espiante et El rápido désignent également les trains. On notera qu’à l’époque, il fallait seulement trois heures pour rallier Retiro (gare de Buenos Aires) à Rosario, soit presque trois fois moins que maintenant…

Firpo avait déjà enregistré ce titre en 1927 et je rappelle que Biagi a aussi enregistré, El rápido ainsi que Rodriguez, Piazzolla, Villasboas et Varella.

Revenons maintenant aux espiantes, on prendra le rapide une autre fois…

Pas de bruitage de train, ce que les musiciens de l’époque auraient pu produire sans problème, car ils le faisaient pour le cinéma qui était muet à l’époque. J’imagine que cet ajout de bruitages s’est fait au fur et à mesure des concerts. Firpo n’est pas hostile à cela, bien au contraire si on écoute ce qu’il a fait dans El rápido de 1931.

Si le caractère du train qui alterne les montées poussives et les descentes de pente précipitées est bien présent, les bruitages ne sont pas encore à l’ordre du jour. Il faudra peut-être attendre le délire de Firpo en 1931 avec El rápido, pour que cela devienne une habitude chez Fresedo également. Même si on n’est pas fan du canyengue, il faut reconnaître à cette œuvre, de belles trouvailles musicales, que Fresedo exploitera tout au long de sa carrière comme ses fameuses descentes et chutes.

On pourrait confondre cette version avec la précédente, mais elle se distingue principalement de son aînée par l’absence des paroles finales et une fin différente. On notera aussi une accentuation moindre du caractère ferroviaire de cet enregistrement. Il y a tout de même le sifflet et la cloche au début, des sons de pistons (souffles à la voix) et le sifflet à environ 1:00, 2:10 et 2:30. Et un dernier souffle des pistons termine l’œuvre.

Julio De Caro n’allait pas laisser ses copains s’amuser avec la musique du train sans participer. Lui aussi aime proposer des musiques descriptives. On notera que son train est plus un rapide qu’un espiante. Cette version très joueuse est sans doute dansable par les danseurs allergiques au canyengue, car elle est vraiment très sympa et le train qui n’a rien de poussif devrait les entraîner jusqu’à Rosario (ou ailleurs) sans problème.

À part un semblant de cloche, au début, les bruitages ferroviaires sont absents de cette version. L’arrivée en gare se fait avec un bandonéon nerveux, peut-être celui de Varela. En effet, en 1954, Varela est venu grossir les rangs de son orchestre comme bandonéoniste en plus de Antonio Marchese et Alberto San Miguel. Trois autres bandonéonistes s’adjoindront à l’orchestre à cette époque : Luis Pinotti, Salvador Alonso et Eduardo Otero. Le freinage final se fait au violon.

En 1955, Fresedo remet sur les rails son espiante. On retrouve dans cette version la cloche, le sifflet et la trompe du train. Cependant la musique va vers plus de joliesse. Le train semble traverser de beaux paysages, même si par moment, le rythme retrouve la respiration des pistons.

Comme dans la version de 1954, le caractère ferroviaire sous forme de bruitages est absent, mais on reste tout de même dans l’ambiance avec la musique qui évoque irrésistiblement le déplacement d’un train. L’arrivée est ici, entièrement réalisée par le bandonéon nerveux qui ne laisse pas la place au violon, comme en 1954. Varela privilégie son instrument…

En 1979, Fresedo fait partir son train avec un sifflet initial et lui fera émettre ses célèbres coups de trompes, mais on sent qu’il file comme le vent, au moins dans certains passages qui alternent avec des passages plus poussifs, rappelant le train des débuts. Comme en 1955 et sans doute encore plus, le train semble traverser d’élégants paysages. Le résultat décevra sans doute les amateurs du « vieux » Fresedo, mais ravira ceux qui aiment Sassone ou Varela. Le titre se termine par un jingle au vibraphone.

Et pour terminer notre voyage, prenons deux trains tirés par des locomotives à vapeur « Pacific 231 ». 231 pour 2 roues à l’avant (directrices), Trois grandes roues motrices et 1 dernière roue à l’arrière pour l’équilibre. 2–3‑1 (4–6‑2) si on envisage les deux côtés de la locomotive. La musique est celle d’Arthur Honegger, qui, comme Firpo et Fresedo, était fan des trains.

Ce court métrage magnifique fait le parallèle entre les mécanismes de la locomotive et le jeu des instruments, l’utilisation des surimpressions et des fondus enchaînés fait que la bête humaine (nom d’un film de Jean Renoir en 1938 ayant pour thème le chemin de fer à vapeur) et l’orchestre se mélangent.

L’esthétique du film de Jean Mitry est bien différente. De belles images de trains accompagnent la musique. C’est certainement beaucoup moins créatif que le film de Tsekhanovsky, mais intéressant tout de même, ne serait-ce que par l’aspect documentaire qui fait revivre ses monstres se nourrissant de charbon.

Terminus, tout le monde descend !

À bientôt, les amis !