Jorge Caldara Letra : Mario Soto

Tous les danseurs n’apprécient pas ce type de musique de Pugliese et d’autres adorent. Ce qui est sûr est que Jorge Caldara a une fois de plus montré ses talents de compositeur et que les paroles de Mario Soto sont d’une puissance extrême. Il fallait bien ça pour le titre ambitieux de ce tango, Pasional (passionné). Je vous présenterai en fin d’anecdote qui a inspiré ce merveilleux texte d’amour.

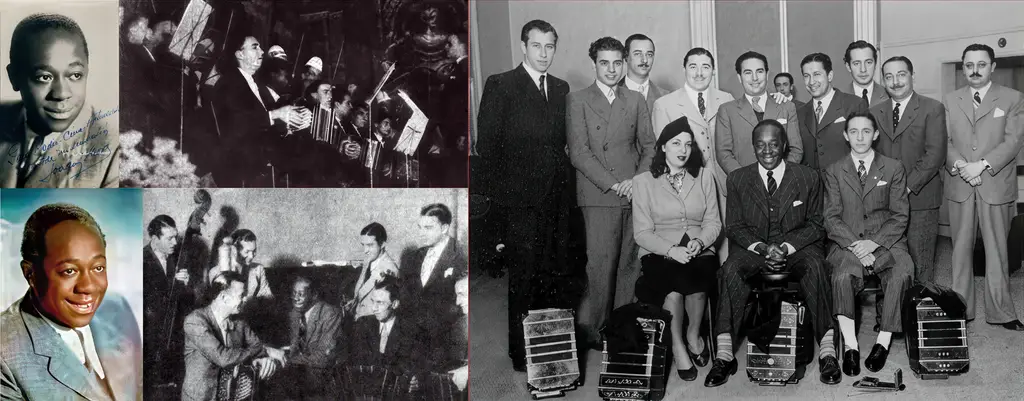

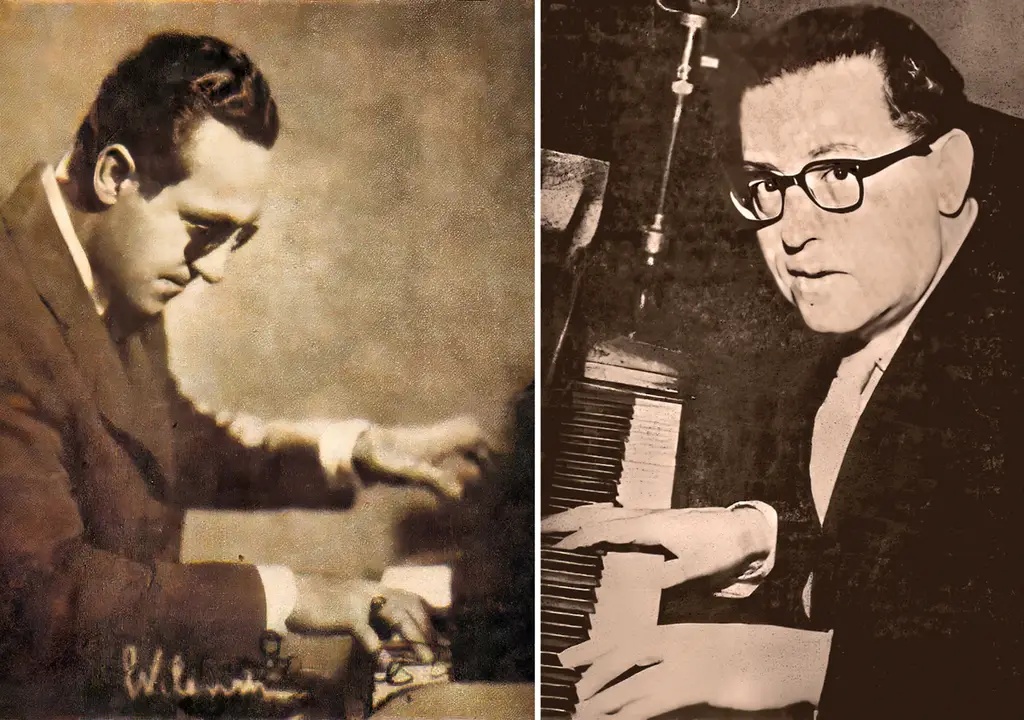

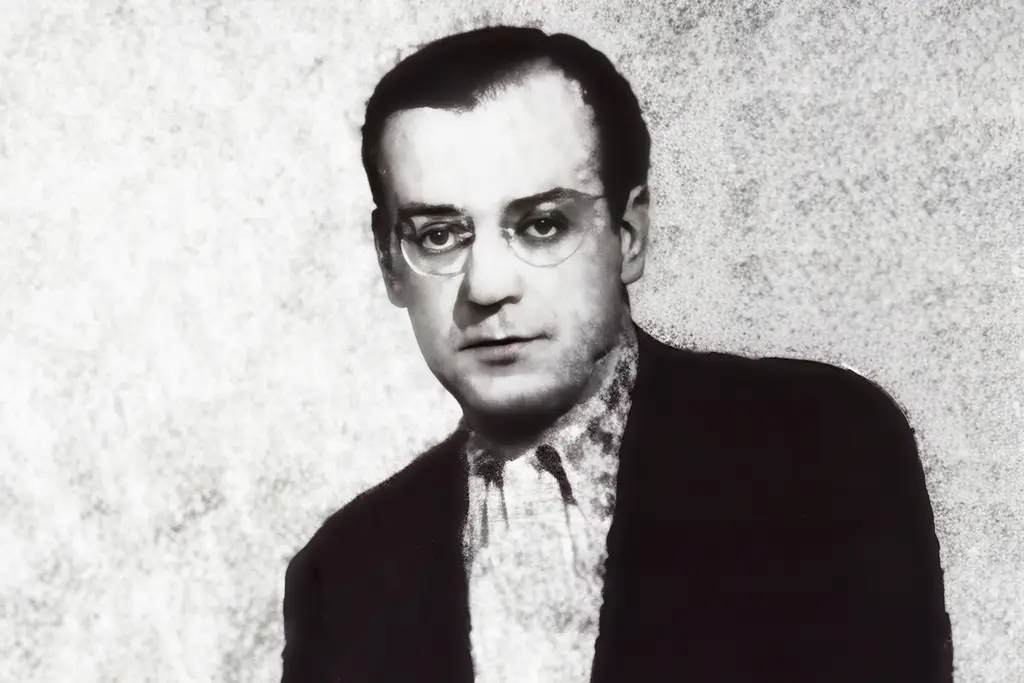

De gauche à droite, Emilio Balcarcé (violoniste), Alberto Morán (le chanteur de notre tango du jour), Mario Soto (locuteur et l’auteur des paroles du tango du jour), Osvaldo Pugliese (pianiste et « chef »), Osvaldo Ruggiero (bandonéoniste), Oscar Herrero (violoniste) et enfin Jorge Caldara (bandonéoniste et compositeur du tango du jour).

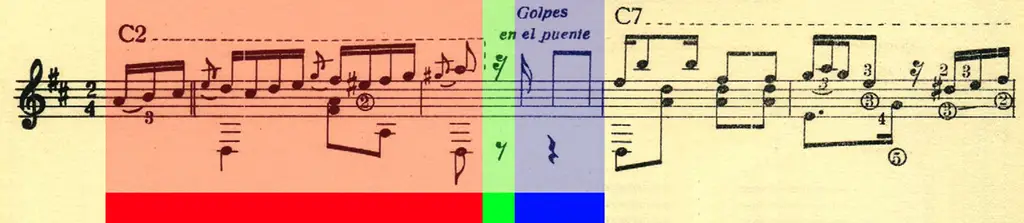

Extrait musical

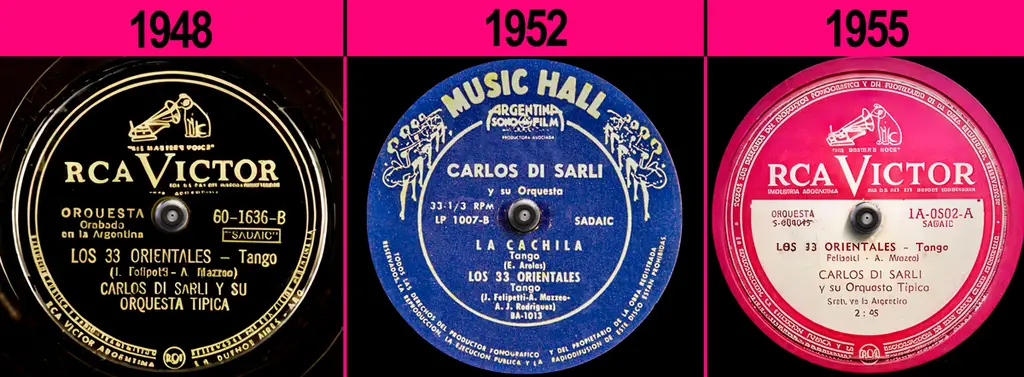

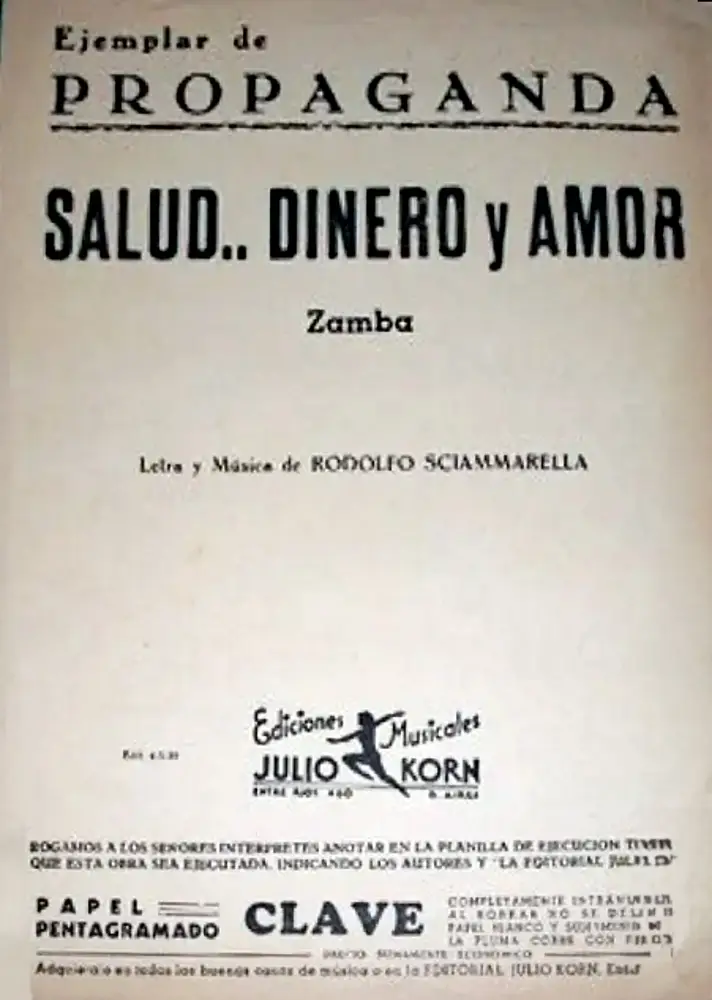

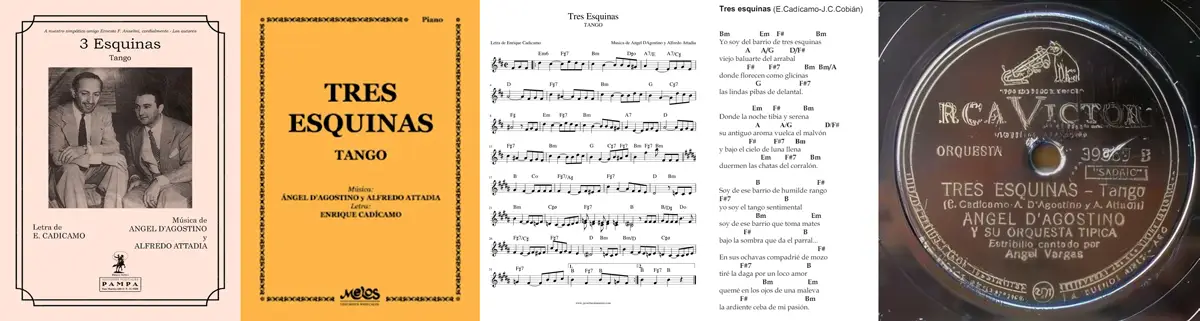

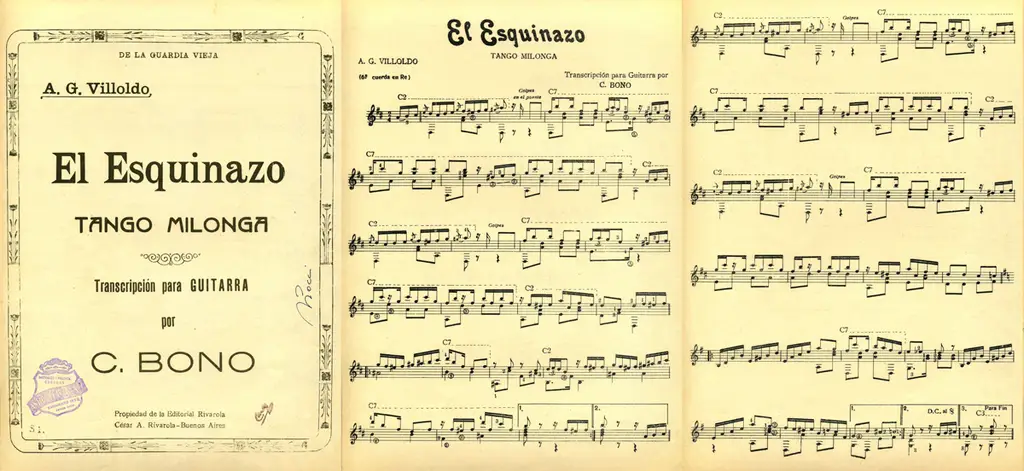

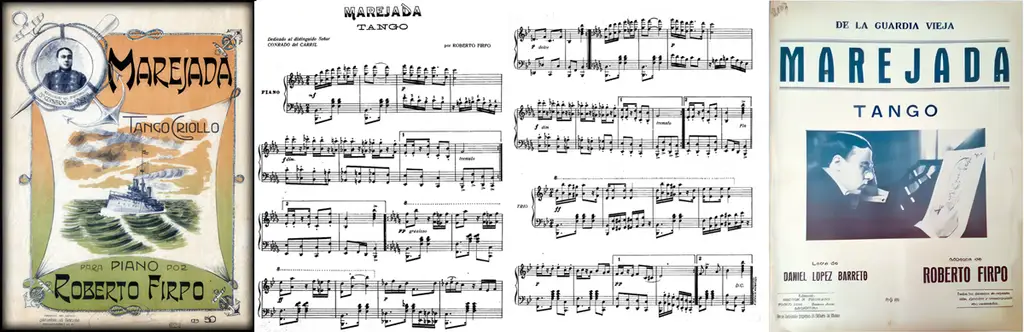

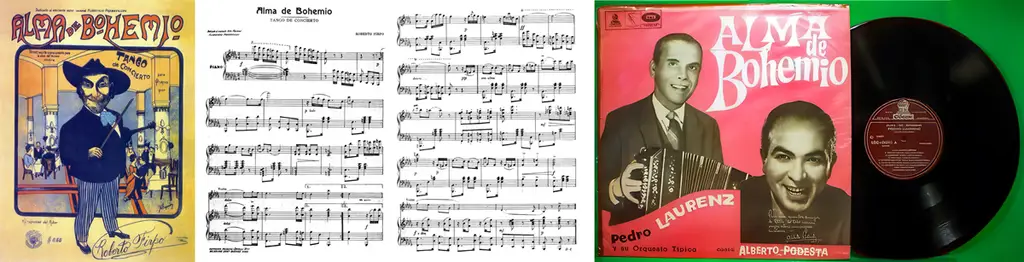

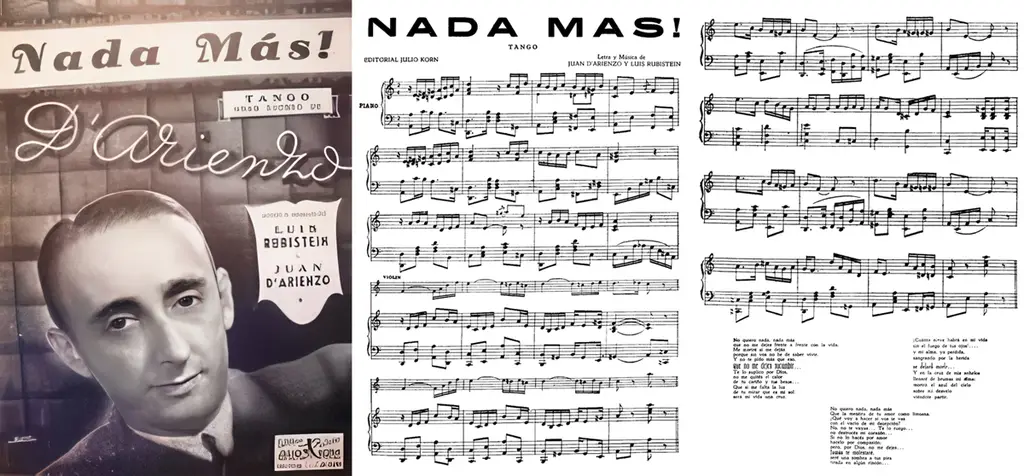

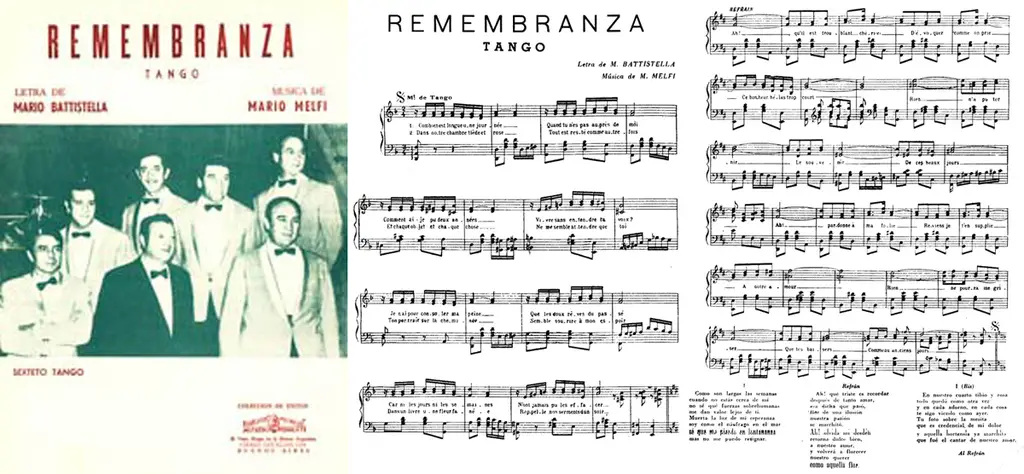

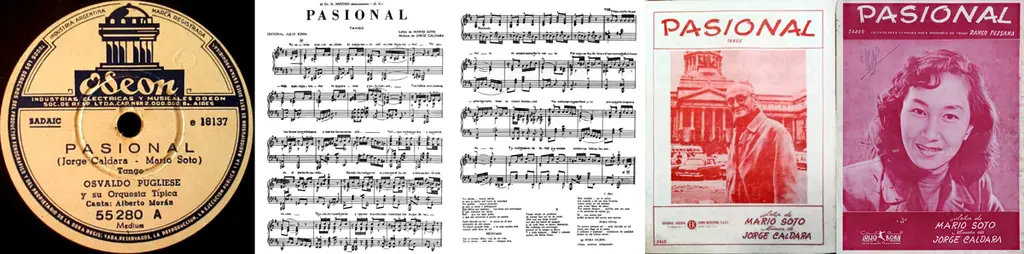

À gauche, le disque de notre tango du jour. Au centre la partition éditée par Julio Korn, avec la dédicace au Docteur O. Nusdeo qui était chirurgien à l’hôpital Rawson de Buenos Aires. À droite, la couverture de la partition avec Osvaldo Pugliese, puis celle avec Ranko Fujisawa, la chanteuse japonaise qui avait incité Jorge Caldara à aller au Japon.

Paroles

No sabrás… nunca sabrás

lo que es morir mil veces de ansiedad.

No podrás… nunca entender

lo que es amar y enloquecer.

Tus labios que queman… tus besos que embriagan

y que torturan mi razón.

Sed… que me hace arder

y que me enciende el pecho de pasión.Estás clavada en mí… te siento en el latir

abrasador de mis sienes.

Te adoro cuando estás… y te amo mucho más

cuando estás lejos de mí.Así te quiero dulce vida de mi vida.

Así te siento… solo mía… siempre mía.Tengo miedo de perderte…

de pensar que no he de verte.

¿Por qué esa duda brutal?

¿Por qué me habré de sangrar

sí en cada beso te siento desmayar?

Sin embargo me atormento

porque en la sangre te llevo.

Y en cada instante… febril y amante

quiero tus labios besar.¿Qué tendrás en tu mirar

que cuando a mí tus ojos levantás

siento arder en mi interior

una voraz llama de amor?

Tus manos desatan… caricias que me atan

a tus encantos de mujer.

Sé que nunca más

podré arrancar del pecho este querer.Te quiero siempre así… estás clavada en mí

como una daga en la carne.

Y ardiente y pasional… temblando de ansiedad

quiero en tus brazos morir.

Jorge Caldara Letra: Mario Soto

Traduction libre

Tu ne sauras pas… Tu ne sauras jamais ce que c’est que de mourir mille fois d’anxiété.

Tu ne pourras pas… jamais, comprendre ce que c’est que d’aimer et de devenir fou.

Tes lèvres qui brûlent… tes baisers qui enivrent et qui torturent ma raison.

Soif… qui me brûle et qui enflamme ma poitrine de passion.

Tu es cloué en moi… Je te sens dans le battement brûlant de mes tempes.

Je t’adore quand tu es là… Et je t’aime tellement plus quand tu es loin de moi.

Alors je t’aime, douce vie de ma vie.

Ainsi je te sens… seulement mienne… toujours mienne.

J’ai peur de te perdre…

de penser que je ne te verrai pas.

Pourquoi ce doute brutal ?

Pourquoi devrais-je saigner si dans chaque baiser je te sens défaillir ?

Cependant, je me tourmente parce que je te porte dans mon sang.

Et à chaque instant… fiévreux et aimant, je veux embrasser tes lèvres.

Qu’as-tu dans ton regard pour que, lorsque tu lèves les yeux sur moi, je sente brûler en moi une flamme vorace d’amour ?

Tes mains délient… caresses qui me lient à tes charmes de femme.

Je sais que jamais plus je pourrai arracher cet amour de ma poitrine.

Je t’aime toujours ainsi… Tu es fichée en moi comme un poignard dans la chair.

Et ardent et passionné… tremblant d’angoisse, je veux dans tes bras, mourir.

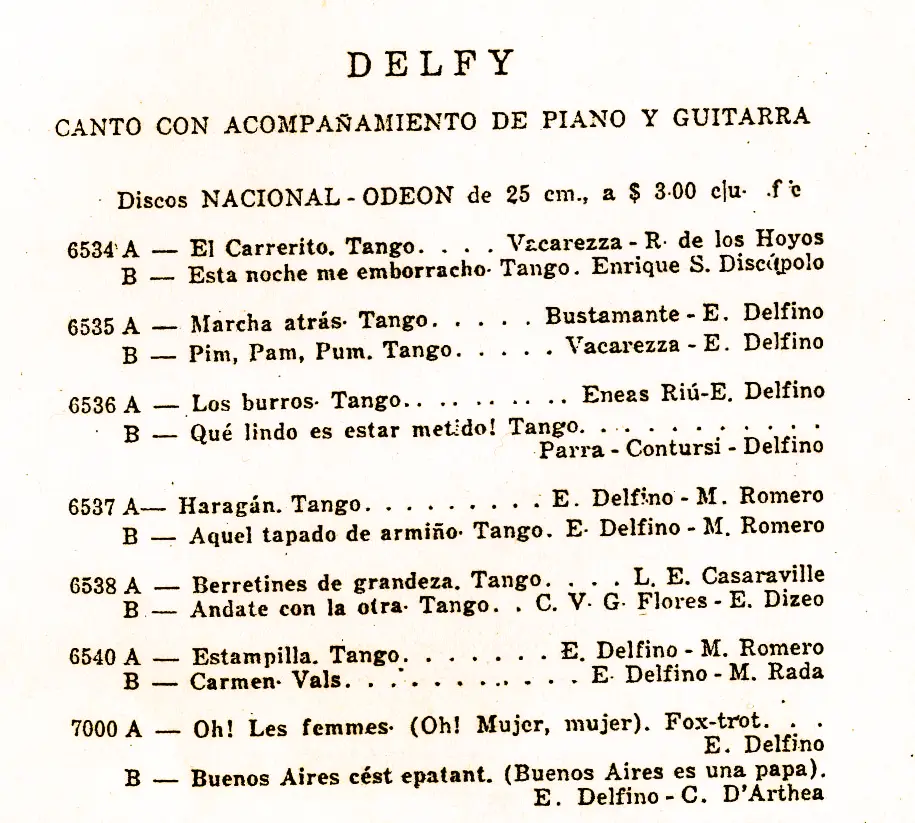

Autres versions

Ce titre a eu un immense succès et dès sa création en 1951, de nombreux orchestres l’ont mis à leur répertoire. En voici quelques exemples.

Le plus ancien enregistrement. Il nous fait découvrir un Caló moins courant, tout d’abord par le chanteur, Juan Carlos Fabri, mais aussi par l’interprétation, une concession marquée de Caló aux nouvelles orientations du tango. Il fut sans doute subjugué par la composition de Caldara au point de sortir de sa zone de confort. Je me demande pourquoi il a enregistré avant Pugliese qui avait sous la main, l’auteur des paroles, le compositeur et les musiciens. J’imagine qu’il devait encore être en prison. Le problème de vivre entre deux continents est que j’ai une partie de ma bibliothèque des deux côtés et pas la partie qui concerne les déboires politiques de Pugliese de ce côté…

Les deux auteurs, Jorge Caldara et Mario Soto sont de l’équipe de Pugliese. Caldara est bandonéoniste, compositeur et arrangeur et Mario Soto est présentateur. En effet, les orchestres de l’époque se faisaient présenter au public. On entend cela dans quelques enregistrements où cette présentation a été conservée. Je ne fais pas partie des DJ qui mettent volontiers ce type de tango, mais si je sais qu’il y a des fans dans le salon de danse, je peux le proposer.

Une version pour écouter au salon, de la maison, pas de bal. Mario Demarco fut l’un des bandonéonistes de Pugliese au départ de Jorge Caldara. Il faut noter qu’il a enregistré ce titre quatre ans avant d’intégrer l’orchestre de Pugliese. Il était proche de son collègue, Caldara.

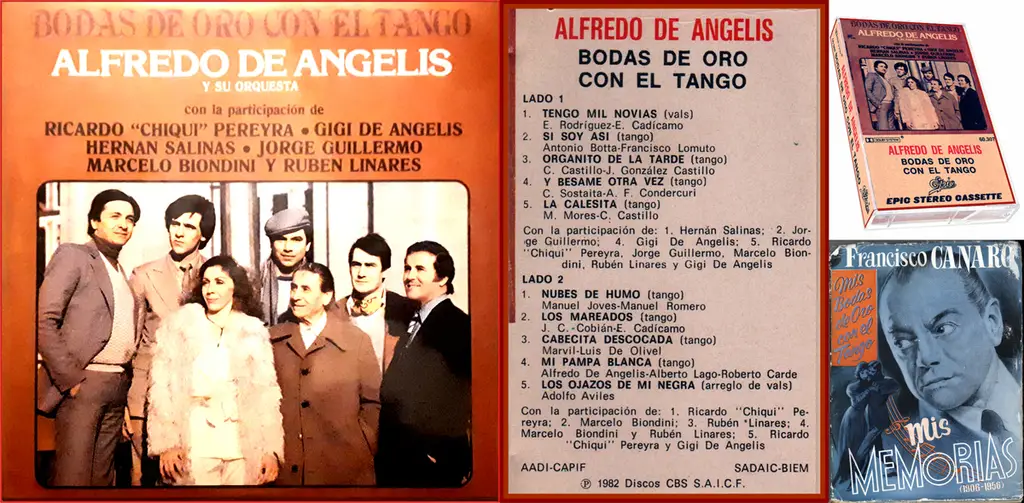

Oscar Larroca est sans doute un excellent choix pour des paroles aussi romantiques. Si De Angelis évite la guimauve qui pourrait produire ce titre, on peut penser qu’il est tombé dans l’excès inverse en étant un peu trop tonique pour le thème. Cela facilitera le travail des danseurs, on ne va bouder.

On retrouve Pugliese et Morán, je vous laisse mesurer l’évolution entre les deux interprétations. Jorge Caldara est toujours dans l’orchestre, mais Mario Soto était parti Il n’est pas étonnant de trouver ce titre au répertoire de Ranko Fujisawa et de l’orchestre dirigé par son mari. En effet, Ranko est celle qui a insisté très fortement et avec constance pour que Jorge Caldara aille au Japon. Elle appréciait beaucoup ce jeune bandonéoniste et compositeur.

Avec ce titre, il est difficile de dire ce qui est de danse et pour l’écoute, là, c’est clair, ce n’est pas pour la danse. Enfin, je crois (humour ; -)

Ce second enregistrement par Ranko prouve qu’elle était vraiment intéressée par les qualités musicales de Caldara.

Troisième enregistrement du thème par Morán.

Aida Denis donne du sentiment. C’est intéressant à écouter.

Rodolfo Lesica nous propose une version expressive, mais qui se combine bien avec l’orchestre du compositeur, Jorge Caldara. Pas pour la danse, mais il est intéressant de voir comment Caldara met en œuvre sa création.

Une proposition plus légère, après celle de Caldara, on vire presque à la variété.

Cette version simple, accompagnée à la guitare proposée par l’Uruguayenne Francis Andreu, est une belle réalisation.

Les musiciens du Hamburg Tango Quintet se mettent au service de la voix de Caio Rodriguez. Une production atypique, tirant vers la musique classique, mais c’est également une évolution du tango à prendre en compte.

Une version assez poétique, pas prévue pour la danse, mais qui s’écoute avec plaisir.

Un enregistrement tout récent qui montre que l’œuvre continue de susciter de l’intérêt.

Naissance d’un chef‑d’œuvre

Jorge Caldara et Mario Soto travaillaient pour l’orchestre de Pugliese. Jorge Caldara comme bandonéoniste, arrangeur et compositeur (voir mon anecdote sur Patético où je dévoile un peu son rôle de moteur d’innovation dans l’orchestre de Pugliese) et Mario Soto comme présentateur et même un peu plus si on le croit quand il dit qu’il faisait également le programme de l’orchestre.

Dans l’édition du 9 janvier 1994 du journal HOY (aujourd’hui) de La Plata (Capitale de la Province de Buenos Aires, située au sud-est de la capitale fédérale) Mario Soto raconte dans une interview au journaliste Acquaforte comment est né Pasional.

« J’ai été inspiré pour composer (c’est en fait une co-création avec Caldara) ce tango par deux sœurs petites et laides qui assistaient à tous les bals de Pugliese dans la zone sud, dans les clubs de Quilmes, Sarandí et Domínico. Elles étaient timides, insignifiantes et “repassaient” (planchar, c’est repasser, mais pour les danseuses, c’est faire banquette, ne pas être invitées) toute la nuit.

J’ai ressenti quelque chose comme de la compassion et j’ai recréé silencieusement la chanson, basée sur ces deux petites souris transformées en une terrible « wamp ».

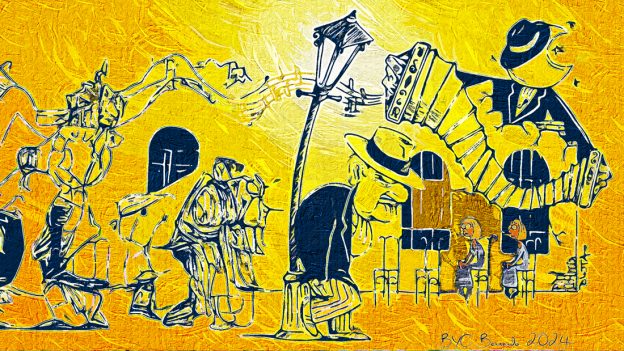

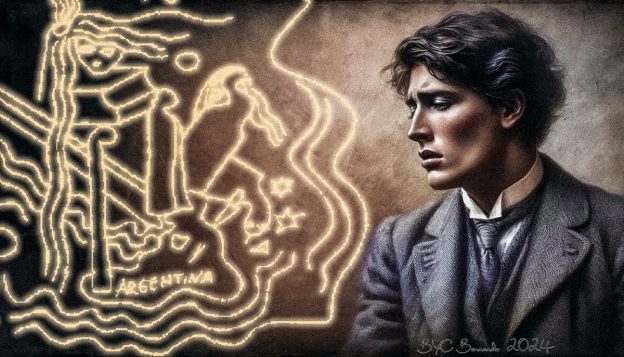

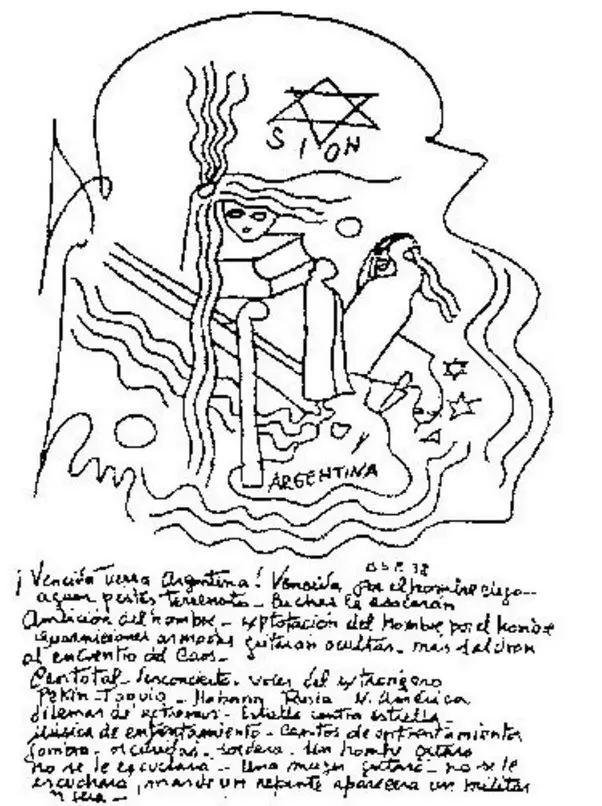

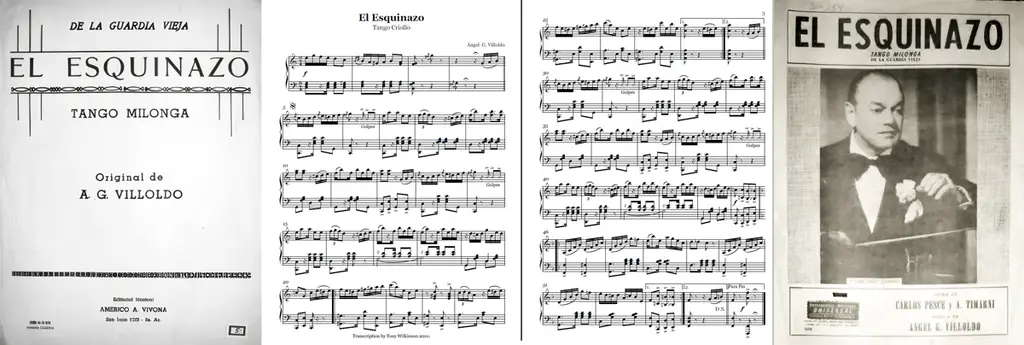

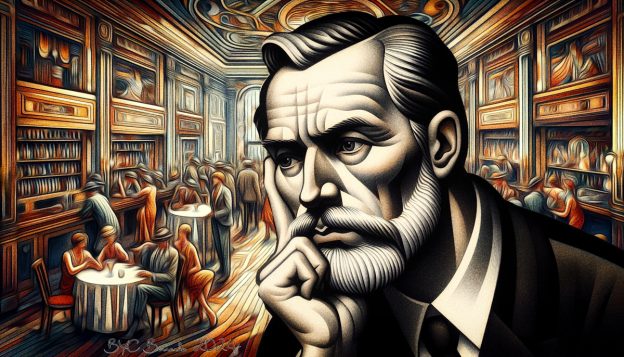

Dans cette illustration, on reconnaît Mario Soto, appuyé au lampadaire, le bandonéoniste lunaire, c’est bien sûr Jorge Caldara et les deux sœurs timides sont seules sur leur chaise. On notera l’emprunt que j’ai fait à Oscar Blotta pour l’illustration de couverture de cette anecdote.

Chers amis, je vous souhaite de ne pas plancher (faire banquette), lors de votre prochaine milonga et je vous dis, à demain !