Hier, un de mes stagiaires DJ m’a demandé comment introduire une tanda de chacarera dans une milonga. Je l’ai renvoyé vers mes articles sur le sujet, mais j’ai eu envie de vous proposer quelques éléments supplémentaires pour que vous puissiez mieux connaître cette merveilleuse danse et notamment comprendre sa structure musicale.

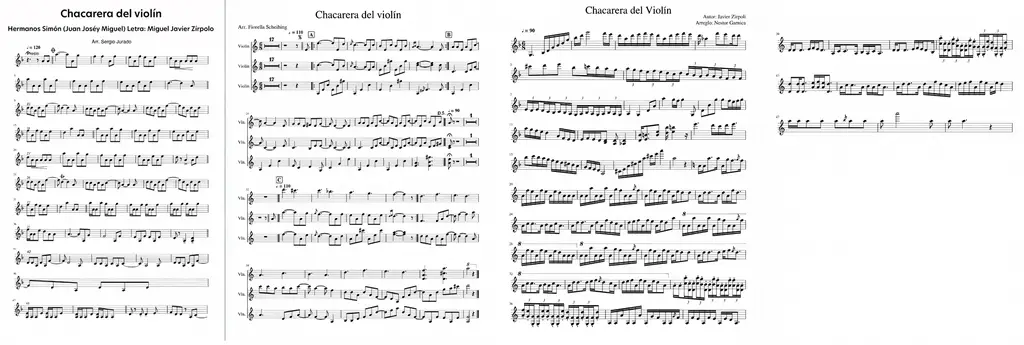

J’ai pris comme exemple une chacarera classique, la “Chacarera del violín”, qui en outre, reprend une histoire typiquement santiagueña (de Santiago del Estero), berceau de cette danse.

Chacarera del violín

Hermanos Simón (Juan José y Miguel) Letra: Miguel Javier Zírpolo

Tout d’abord, une petite écoute de cette chacarera par Los Carabajal.

Extrait musical

Cette chacarera écrite par les frères Simón avec des paroles Javier Zírpolo est à juste titre une des plus connues. J’ai choisi cette version pour l’étude, car elle est d’une structure simple.

Mieux connaître la chacarera, comment en reconnaître la structure.

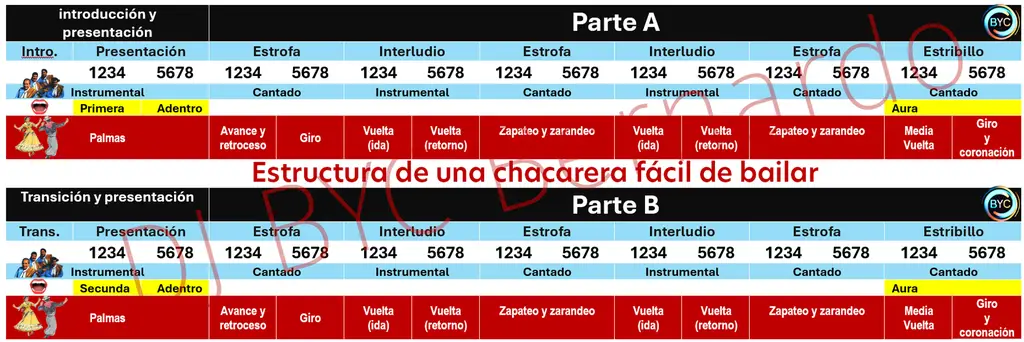

Si vous êtes danseur débutant et que le DJ est sympa, vous n’aurez que des chacareras dites à 8 mesures (8 compases). La chacarera enregistrée par Los Carabajal est de ce type.

Elle est constituée de plusieurs éléments.

- L’ introduction permet aux danseurs de se mettre en place, face à face par couple, généralement sur une ou plusieurs rangées, les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Cette introduction peut être très longue, mais aussi très courte, avec parfois des pièges pour le début de la danse.

- L’orchestre joue ensuite la présentation de l’interlude. Ce moment est très important pour les danseurs, car il va vous donner des indications sur le nombre de mesures pour les vueltas (aller-retours) des interludes. Vous n’êtes pas forcément familier avec le terme de mesure qui appartient au vocabulaire du musicien, mais ce n’est pas très grave, nous allons voir à quoi cela ressemble en vidéo. Durant l’introduction et la présentation (de l’interlude), les danseurs frappent des mains. Parfois l’orchestre ou le DJ encourage cela en annonçant « palmas ».

- À la fin de l’exposition de l’interlude, les danseurs savent qu’ils auront affaire à une chacarera à 6 ou 8 mesures (8 dans notre exemple du jour).

- Souvent, l’orchestre annonce “Adentro” pour annoncer qu’on entre dans la danse. Le plus souvent, c’est aussi le début de la partie chantée, mais pas toujours. Certaines chacareras sont instrumentales et certaines sont entièrement chantées et quelques-unes commencent à chanter avant le Adentro (comme la Telesita par Los Manseros Santiagueños). Mais rassurez-vous, le DJ sympa ne vous diffusera pas cela, ou alors, il vous préviendra… En effet, un départ raté met la pagaille dans la chacarera et c’est moche à regarder…

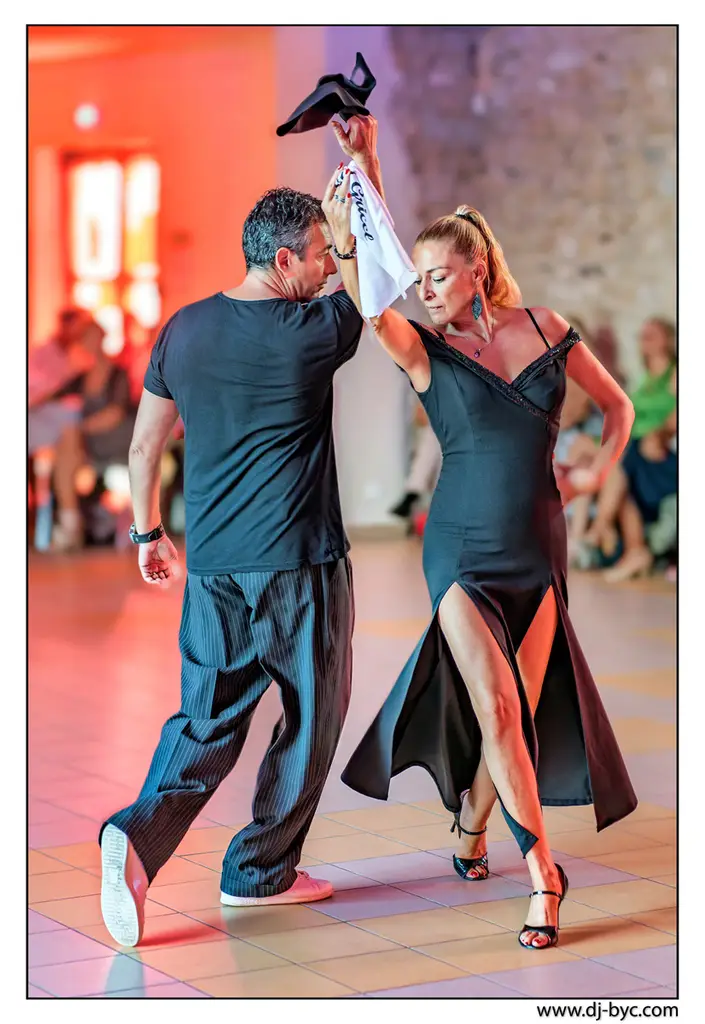

- Après le adentro, commence la partie A avec une strophe. Durant les 4 mesures suivantes, les danseurs avancent et reculent. Puis, ils font un petit tour sur les 4 mesures suivantes. ATTENTION, si l’orchestre joue cette strophe une troisième fois (12 mesures en tout), c’est une chacarera doble et la chorégraphie est différente (mais rassurez-vous, les DJ ne mettent cela que quand ils ont de bons danseurs sur la piste. En revanche, les orchestres donnent plutôt la priorité à la musique et c’est donc aux danseurs de reconnaître le type de chacarera (voire une autre danse semblable, comme le gato…).

- Les chanteurs se taisent et c’est de nouveau l’interlude (que vous avez déjà entendu pendant la présentation). Les danseurs font un aller et retour (Vuelta) sur 8 mesures, si c’est une chacarera de 8 compases. Si c’est une chacarera de 6 compases ou pire, trunca, il faudra effectuer l’aller-retour plus rapidement pour revenir en position pour la suite.

- La suite, c’est la reprise de la strophe et du chant. Les hommes font des zapateos (en gros, des claquettes sur un rythme de malambo) et les femmes font des figures avec leurs jupes.

- L’interlude, instrumental, invite de nouveau à la vuelta (aller-retours).

- La strophe, chantée, revient pour 8 mesures.

- La coda (estribillo) termine la pièce, mais attention, elle est souvent chantée, il ne faut donc pas croire que c’est la strophe qui n’est pas terminée et rester à faire des zapateos ou zarandeos ; il faut faire une demi vuelta.

- Dans cette version, l’orchestre crie « Aura » ce qui vous alerte sur l’arrivée de la fin et évite aux étourdis de faire le retour de la vuelta. Sur les 4 premières mesures, les danseurs font un aller et, sur les 4 suivantes, un petit tour et les couples se retrouvent face à face, à l’arrêt. Les couples distraits peuvent se retrouver séparés au lieu d’être au centre, d’où l’importance de repérer le final, surtout si l’orchestre ou le DJ n’annonce pas « Aura ».

La musique reprend et on recommence le tout. C’est la partie B, la première était, bien sûr, la A.

Avec une vidéo, ce sera plus clair…

Maintenant que vous connaissez l’air et les grandes lignes de la chacarera, je vous invite à consulter cette vidéo que j’ai préparée à votre intention. Elle n’est pas destinée à vous apprendre les pas, mais à comprendre la musique.

Chacarera del violín 1995 — Los Carabajal. En haut, les strophes et interludes et le comptage des compases (mesures). Au centre à gauche, la référence de la partie (A ou B). Au centre, les indications vocales de l’orchestre (fond de nuage bleu) ou les mouvements de danse, en blanc. En bas, les paroles.

Paroles

Violín que suena a lo lejos

Al son de una chacarera

Con el viento gime triste

Como un lamento del Kakuy Turay¿De dónde viene ese viejo?

Ha de ser el mismo Supay

Dicen que se ha quedado ciego

De tanto llorarle a la TelesitaCamino de Manogasta

De Sumampa y de Mailín

Lo han visto pasar llorando

Pobre cieguito, tocando el violínSe quema la Telesita

Bailando está sin cesar

Que baile la pobrecita

Siempre por ella el violín lloraráEl día viene llegando

Y el cieguito ya se va

Se ha muerto la Telesita

De tanto y tanto bailar y bailarYa no cantan más las aves

Y todo en silencio está

Tal vez se alegren los campos

Cuando pa’l año vuelva el carnavalY el ciego con su violín

Por el camino vendrá

Tocando esta chacarera

Para que baile la TelesitaSe quema la Telesita

Bailando está sin cesar

Que baile la pobrecita

Siempre por ella el violín llorará

Hermanos Simón (Juan José y Miguel) Letra: Miguel Javier Zírpolo

Traduction libre

Un violon qui résonne au loin au son d’une chacarera, gémissant tristement avec le vent, comme une lamentation du Kakuy Turay.

(Le “Kakuy” ou “Urutaú” est un oiseau nocturne d’Amérique du Sud, connu pour son chant mélancolique ressemblant à un pleur humain. Une légende quechua raconte qu’un frère cruel a abandonné sa sœur dans un arbre. Celle-ci finit par se transformer en cet oiseau, dont le cri “Kakuy! Turay!” “Frère ! Mon frère ! en quechua, exprime la douleur).

D’où vient ce vieil homme ?

Ça doit être Supay lui-même. (Supay est dans la mythologie quechua et inca, le symbole du mal absolu).

On dit qu’il est devenu aveugle à force de tant pleurer la Telesita. (Non, la Telesita n’est pas une héroïne de feuilleton de télévision, mais une jeune fille, Telésfora Castillo, qui adorait danser. Un jour où il faisait froid, elle s’est endormie trop près d’un feu de bois et a brûlé. La Telesita est le titre d’une autre chacarera célèbre).

Les chemins de Manogasta, Sumampa et Mailín (trois villes de la province de Santiago del Estero), l’ont vu passer en pleurant.

Pauvre petit aveugle, qui joue du violon

La Telesita brûle (au sens propre, pas seulement par la danse…), dansant sans cesse.

Qu’elle danse, la pauvre, toujours, pour elle, pleurera le violon.

Le jour arrive et l’aveugle part déjà.

La Telesita est morte à force de tant danser et danser.

Les oiseaux ne chantent plus et tout est silencieux.

Peut-être que les champs se réjouiront, lorsque, dans l’année, reviendra le carnaval.

Et l’aveugle avec son violon, par les chemins, viendra, jouant cette chacarera pour que danse la Telesita.

La Telesita brûle, dansant sans cesse.

Qu’elle danse, la pauvre, toujours, pour elle, pleurera le violon.

Autres versions

Il existe des dizaines d’enregistrements de cette chacarera. Je vous en propose seulement trois, de caractère légèrement différent.

Chacarera del violín 1995 — Los Carabajal. C’est notre version du jour, vous la connaissez par cœur, surtout si vous avez suivi la vidéo.

Il s’agit d’une version instrumentale. Vous pouvez vous exercer à retrouver les parties, sans le support de la voix chantée. L’orchestre annonce toutefois Adentro et le final. Pour les oreilles averties, la musique évolue, ce qui aide à distinguer les parties, avec des petites différences dans l’harmonisation.

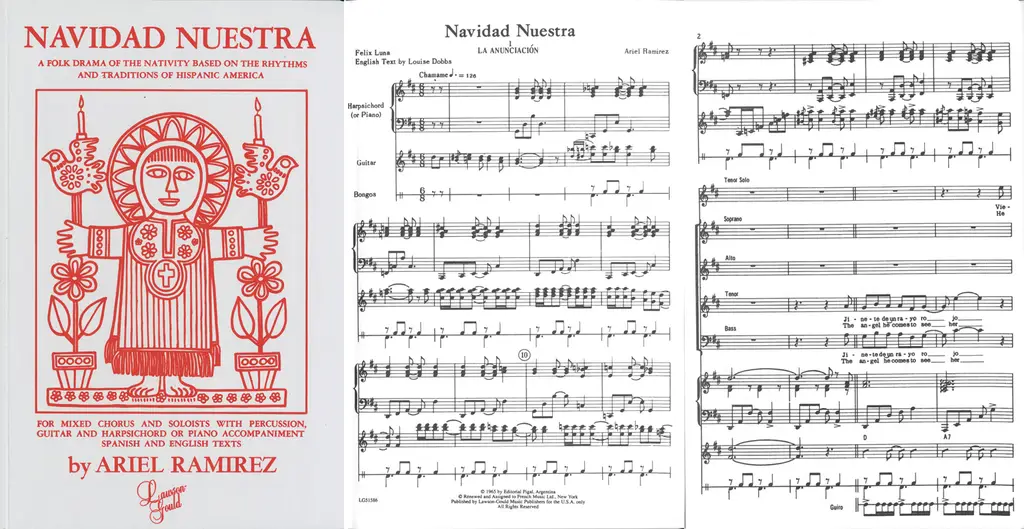

Maintenant que vous êtes devenus experts, voici une version magnifique, mais qui peut vous surprendre. Écoutez-là et essayez de distinguer les parties. Au moins deux particularités peuvent vous faire perdre le fil. Si vous êtes DJ, il faudra bien encadrer vos danseurs… On en reparle sous la couverture du CD…

Avez-vous identifié les particularités qui pourraient gêner les danseurs ?

- La très longue introduction d’environ 35 secondes. C’est une durée exceptionnelle, surtout que le caractère de la chacarera n’est pas annoncé. Ce sera donc au DJ de rassurer les danseurs.

- Comme pour la version de El Chaqueño Palavecino, la chacarera n’est pas chantée. Les changements sont cependant clairs et on peut espérer ne pas perdre trop de danseurs.

- L’enchaînement entre la première partie (A) et la seconde (B) est courte et rapide. Heureusement, les claquements de mains (palmas) permettent de mieux repérer ce moment de transition.

- La partie B de la chacarera est chantée, ce qui permettra de recoller les wagons perdus à cause du rythme très rapide.

- Les danseurs terminent la reprise, dans l’espoir d’un repos bien mérité après ce rythme endiablé. Le chanteur chante presque a capela.

- Mais, que se passe-t-il ? L’orchestre reprend de plus belle. Est-ce un curieux final ? Les danseurs se demandent : ai-je oublié une vuelta ? Non, c’est une seconde reprise.

- Cette seconde reprise est instrumentale, déchaînée, le violon est fou. Est-ce qu’une qu’il va s’arrêter ou lancer une troisième reprise ? Non, il s’apaise soudainement dans un long coup d’archer.

Aviez-vous identifié ces deux difficultés principales ?

Leur présence ne veut pas dire qu’il faut faire l’impasse sur cette version sublime. Il faut juste prendre des précautions. Si les danseurs peinent dans une chacarera classique, il ne faut pas leur proposer. Ce serait une catastrophe sur la piste.

Si, en revanche on a des danseurs d’un niveau correct, on peut tenter. Éventuellement avec une version qu’on aura tronquée pour qu’elle soit sous la forme classique. En revanche, si on est en présence de très bons danseurs, ils vous en voudront à mort d’avoir amputé une reprise.

Je pense donc que le mieux est de réserver cette version aux « grandes occasions » et d’aider les danseurs en annonçant auparavant qu’elle sera jouée trois fois au lieu de deux. Il faudra aussi attirer l’attention des étourdis pour qu’ils ne quittent pas la piste…

Pour en savoir plus

J’attire l’attention des DJ qui veulent être sympas et des danseurs curieux, sur des documents plus spécifiques. https://dj-byc.com/chacarera-pour-for-para-tango-djs-conseils-tips-consejos/

Voilà, les amis. Il reste énormément à dire sur la chacarera. Ce sera pour une autre fois.