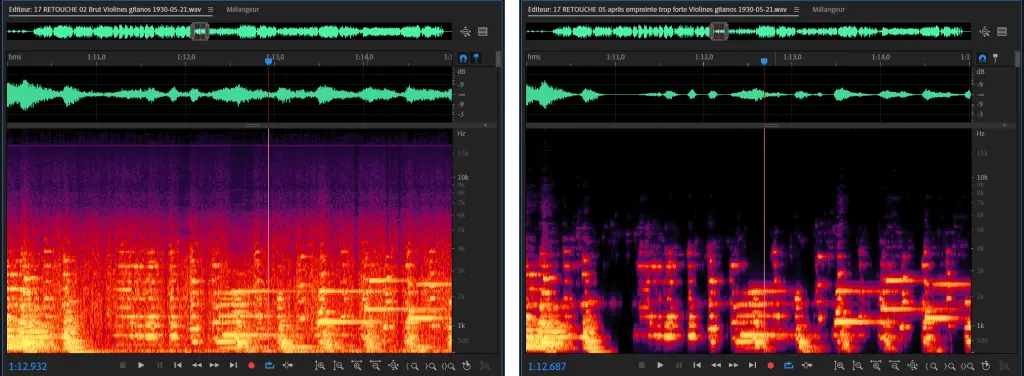

Comme DJ, on rencontre une grande variété dans la qualité des systèmes de sonorisation proposés par les organisateurs. Il me semble que rappeler quelques points peut être utile pour optimiser l’équipement et améliorer le confort des danseurs.

La sonorisation fait partie d’une chaîne qui va de la musique à diffuser, jusqu’à l’oreille de l’auditeur, danseur dans notre cas. Il convient donc de traiter chacun des points, car le plus faible maillon limite la qualité de la chaîne en entier.

La musique

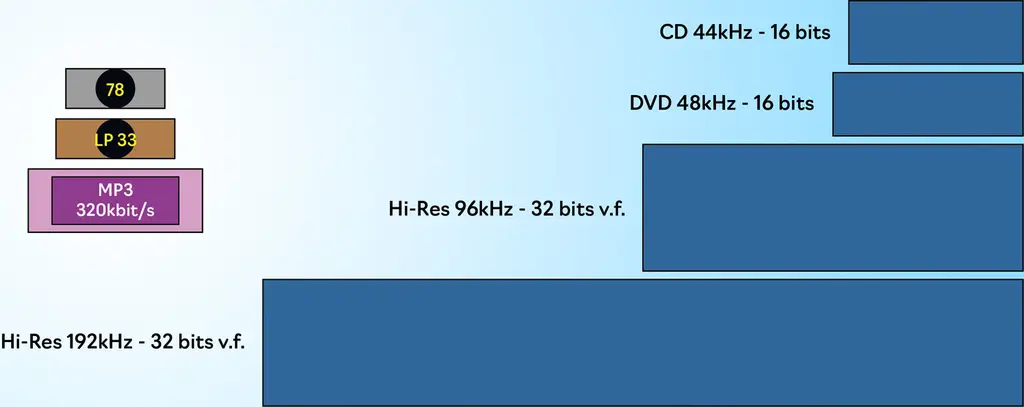

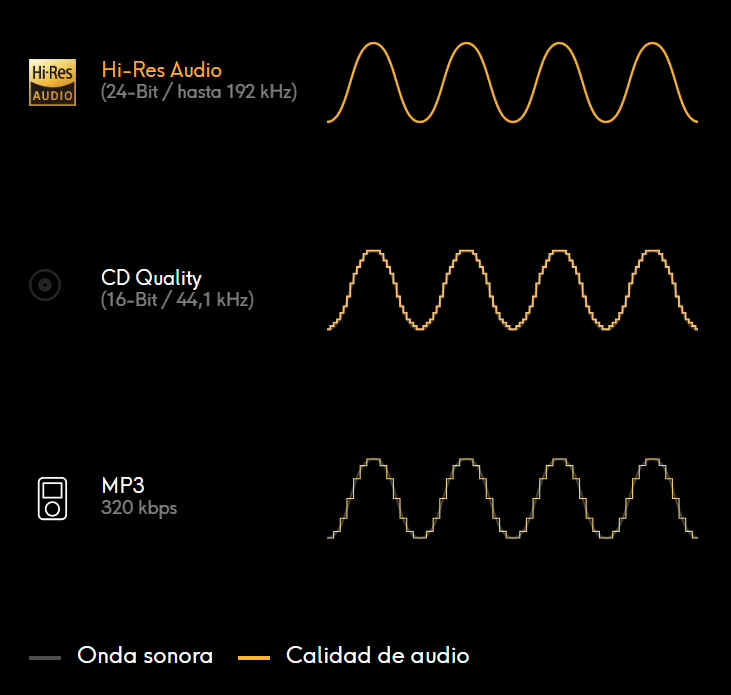

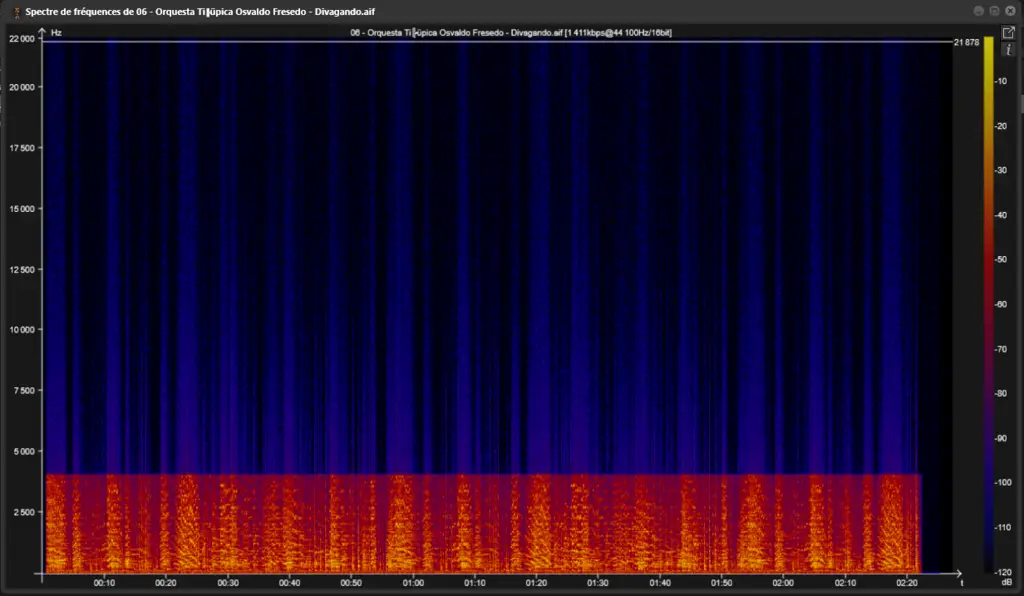

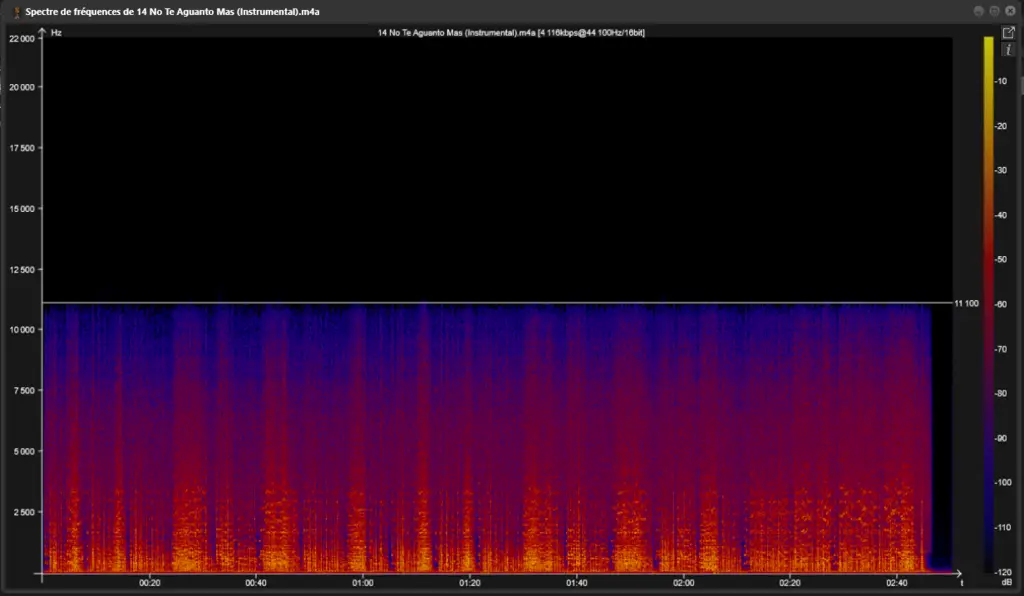

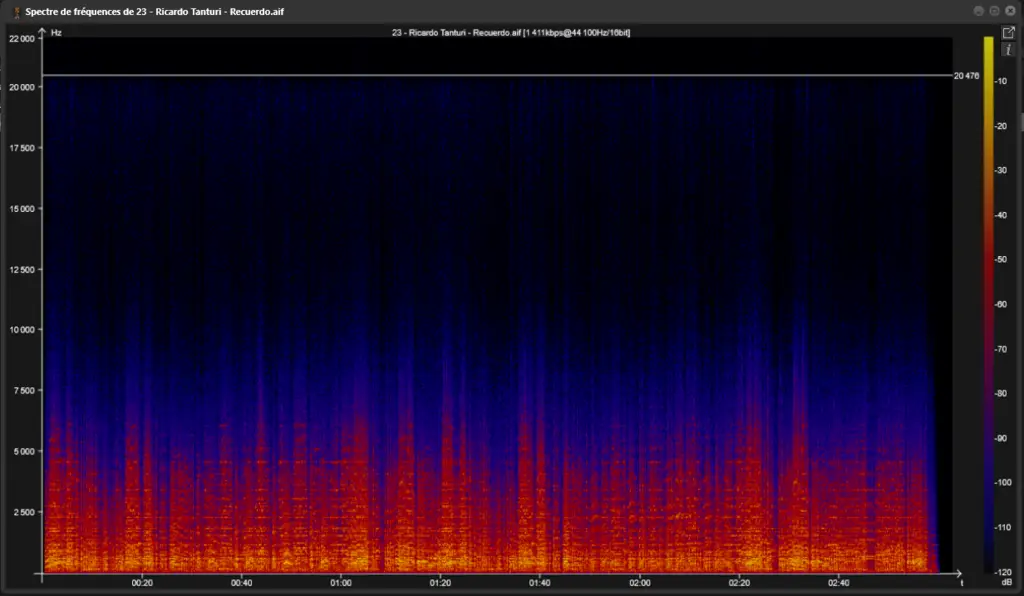

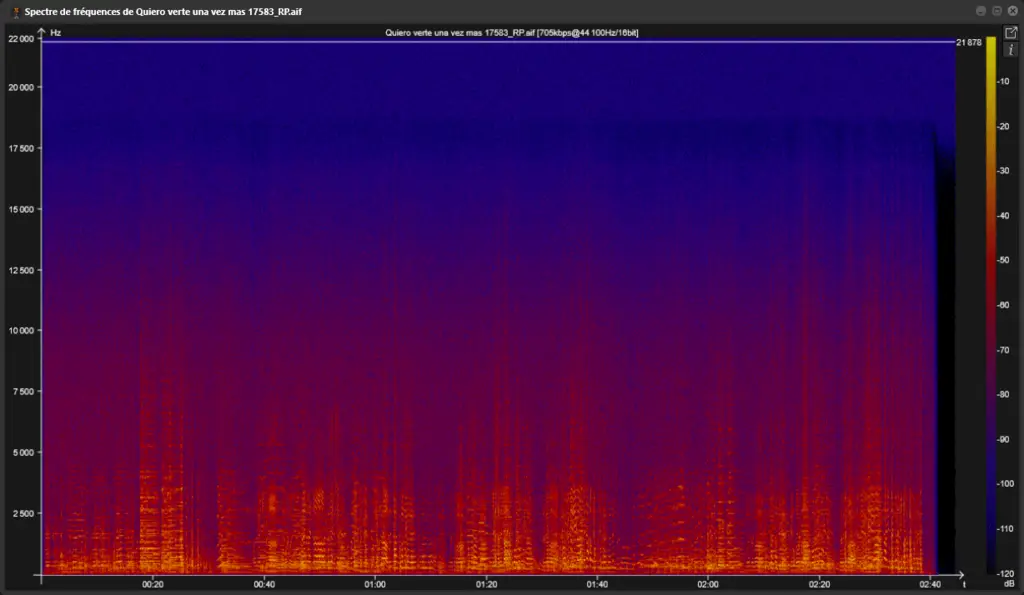

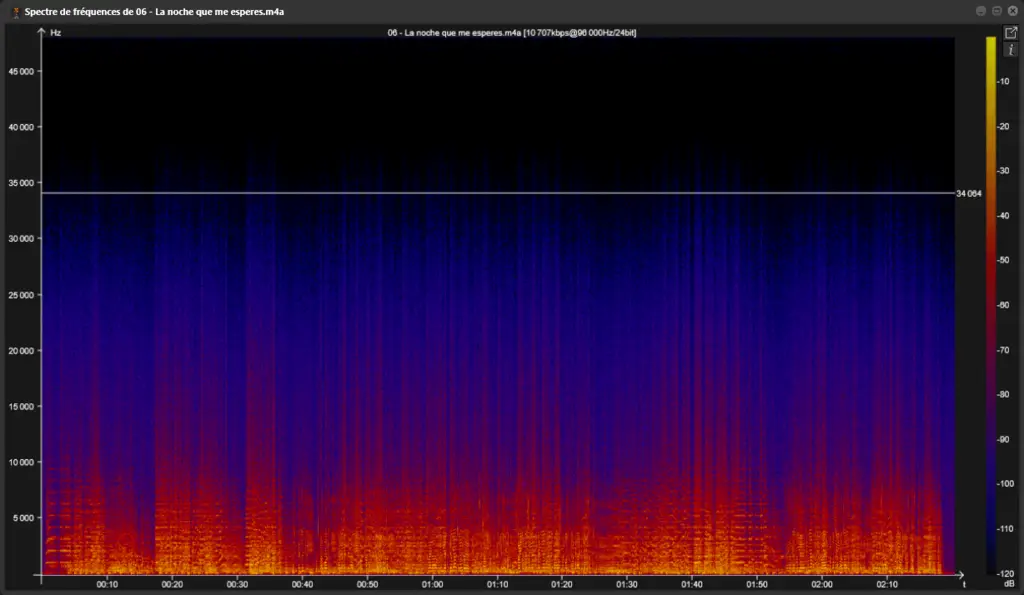

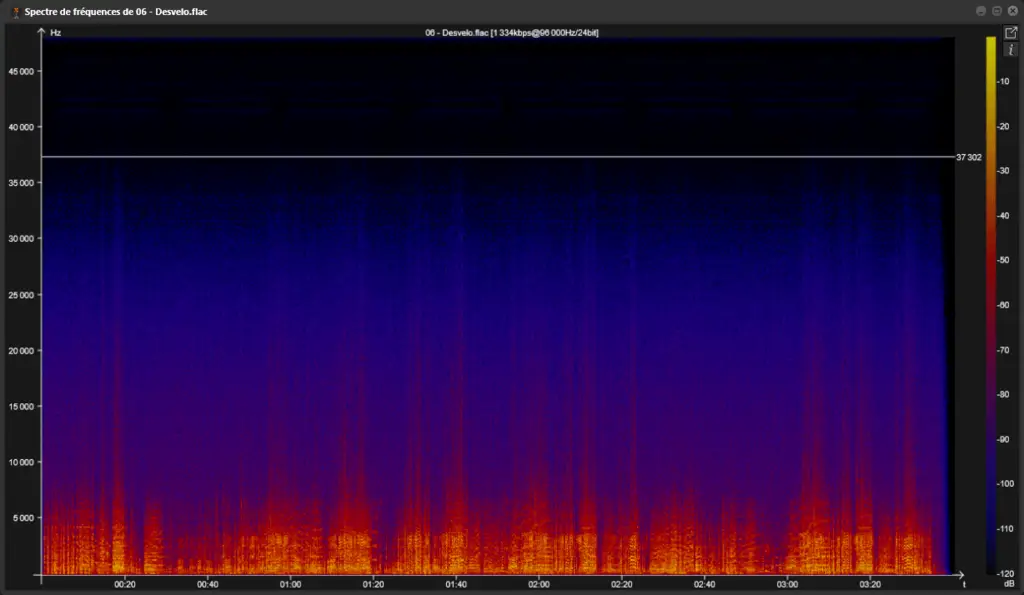

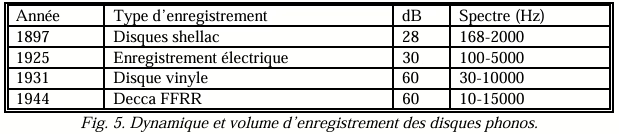

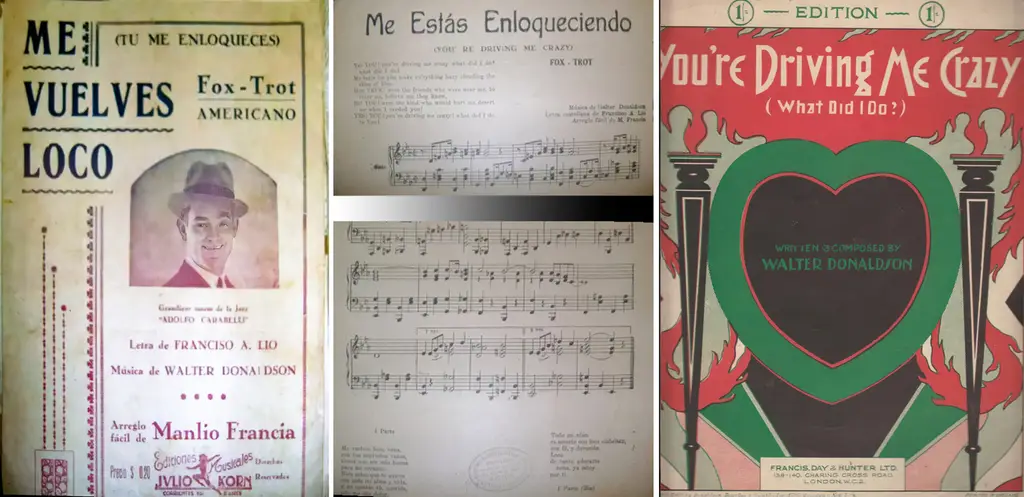

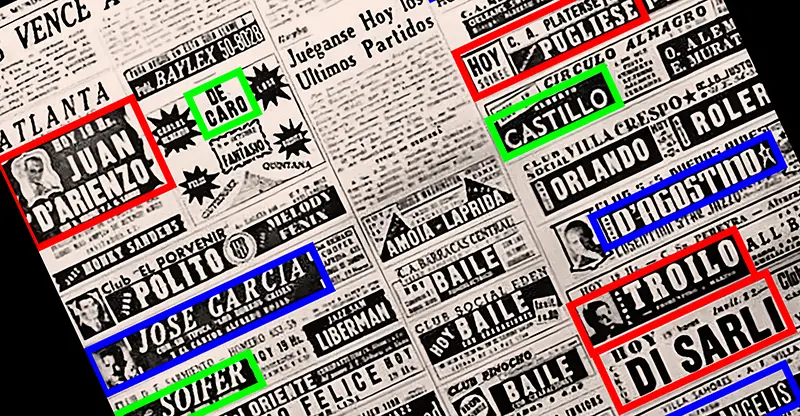

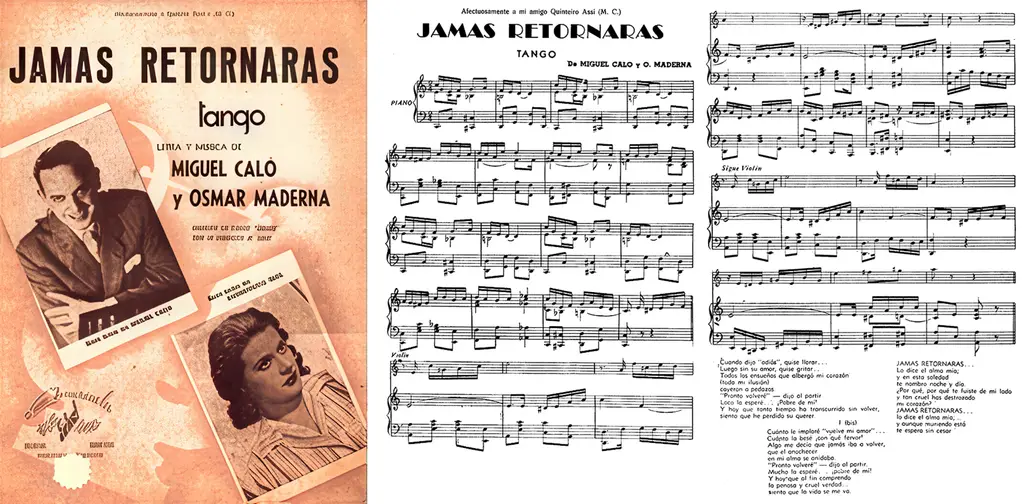

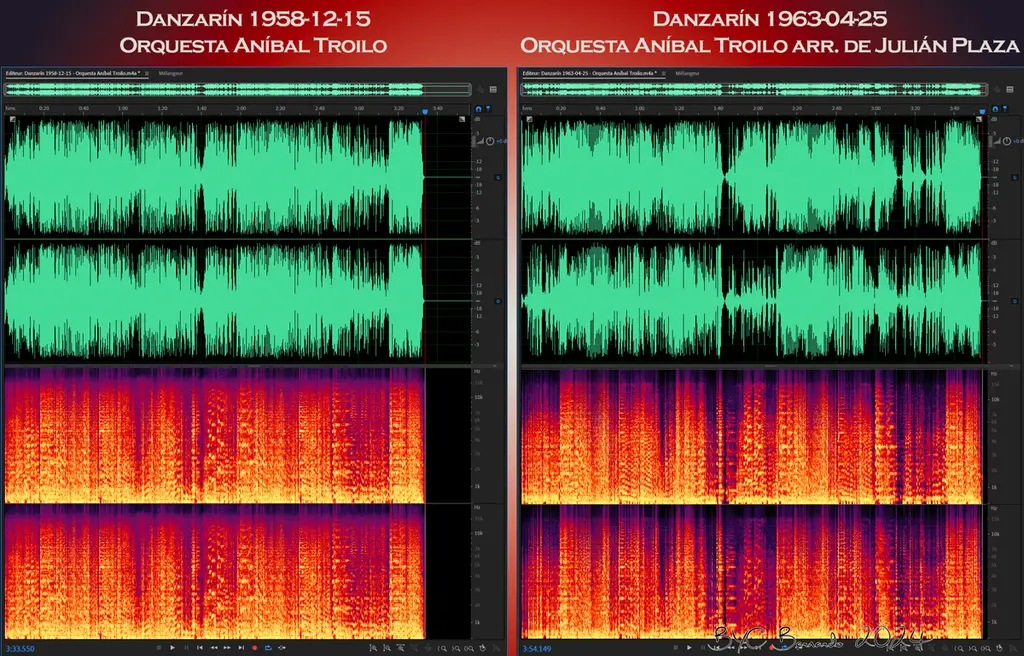

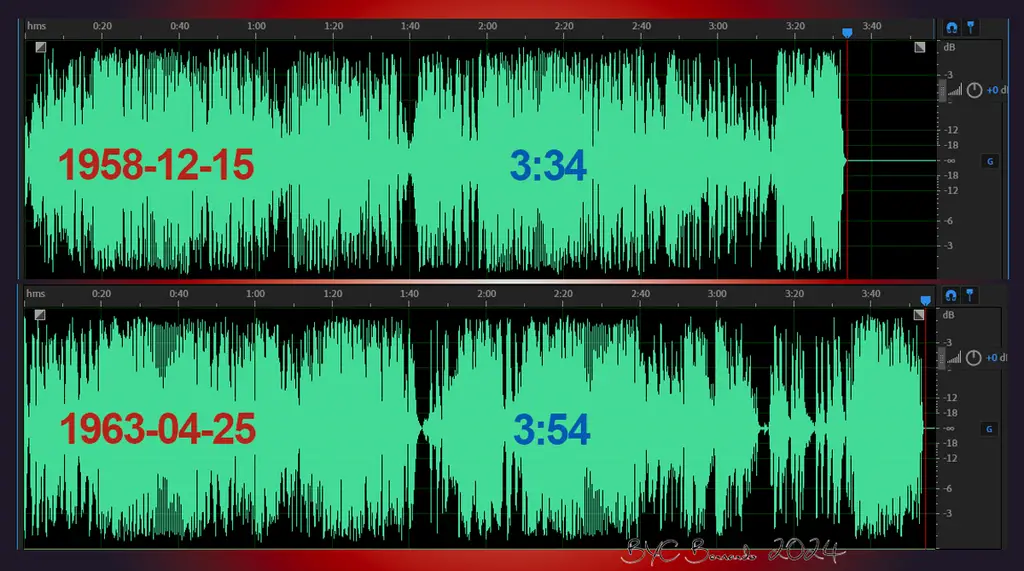

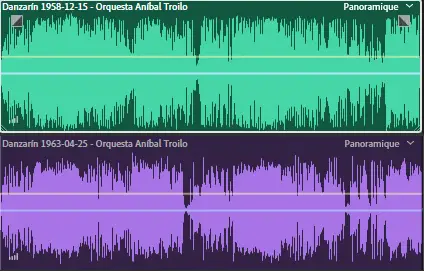

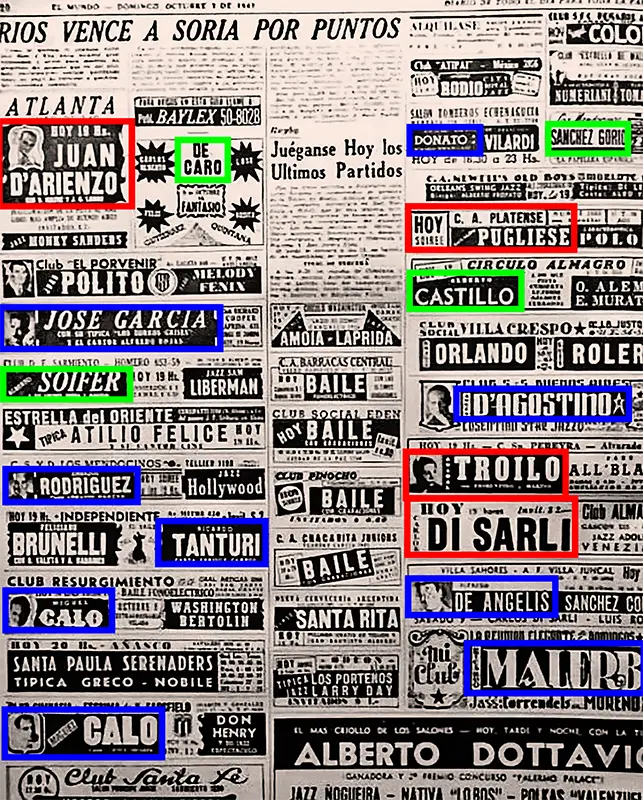

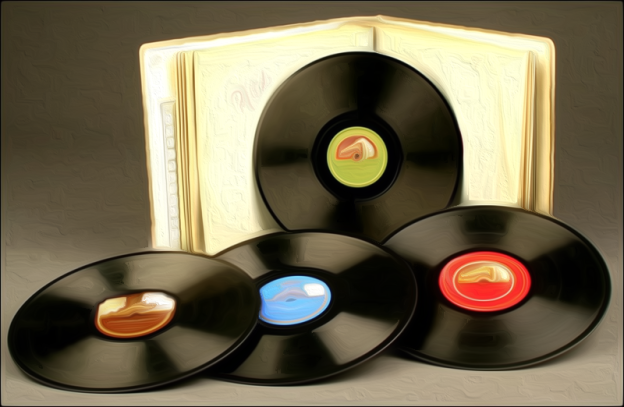

Si on rencontre encore des musiques effroyables, notamment sur des services comme Spotify ou YouTube, dans l’ensemble, la qualité a bien augmenté ces dernières années. Il est donc très important d’avoir de la bonne musique, mais je pars du principe que les organisateurs vont faire venir un bon DJ et que, donc, ce point est traité de façon satisfaisante. Voir l’article sur la musique trichée pour plus d’informations sur ce point.

L’ordinateur ou le matériel du DJ

Même si un phénomène de mode peut faire utiliser des platines tourne-disques, des lecteurs de CD ou de cassettes, l’ordinateur est devenu la norme et, comme ses capacités surpassent en tous points celles des autres systèmes, il ne convient pas de faire de différence à ce niveau de la chaîne. Ce qui sera bon pour l’ordinateur le sera également pour tous les autres matériels.

La carte son (DAC)

Certains DJ, notamment ceux qui font des playlists à l’avance, utilisent le jack pour raccorder leur ordinateur à la sono. Cette organisation est fortement déconseillée, car elle ne permet pas la préécoute et donc, le DJ ne peut que suivre sa playlist en faisant d’éventuelles modifications dans l’ordre de ses tandas ou en choisissant des tandas toutes prêtes au lieu de les construire sur mesure.

Il faut donc une carte son qui permet d’avoir deux sources de diffusion. Une dirigée vers le casque (généralement la sortie jack de l’ordi) et une via la carte son qui ira vers la console de mixage.

Pour exploiter ce système, il faut un logiciel spécifique pour DJ qui permet d’assigner des sorties différentes pour la préécoute et pour la diffusion, ou à la rigueur, deux logiciels configurés de façon différente, mais c’est se compliquer la vie.

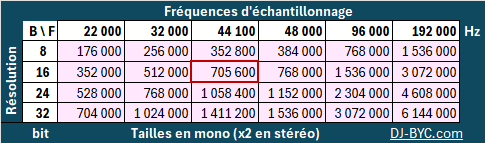

Certains discutent de la qualité des différents DAC, mais ce n’est pas si essentiel si on considère les limites de la musique que l’on passe en milonga. Bien sûr, le DJ qui veut le top pourra acquérir un équipement plus performant et il y aura de petites différences, mais je pense que d’autres points sont à prendre en compte.

- La présence d’un bouton de réglage du volume. Cela semble tout bête, mais c’est plus simple à faire sur le DAC que dans le logiciel. Tous les DAC n’en sont pas pourvus.

- Une sortie via deux XLR, deux jacks 6,35 ou à la rigueur au format RCA (Cinch).

- Une entrée USB, probablement USB‑C si on achète un matériel récent.

- Prendre un système qui se raccorde par câble, plutôt qu’un système qui se branche, comme une clef USB, un faux mouvement pourrait briser ce dispositif. En revanche, il est important de scotcher tous les câbles au gaffeur pour éviter une coupure du son en cas de manipulation maladroite pendant la milonga.

- Une entrée microphone peut être pratique, avec son réglage de volume et une balance entre le microphone et la musique.

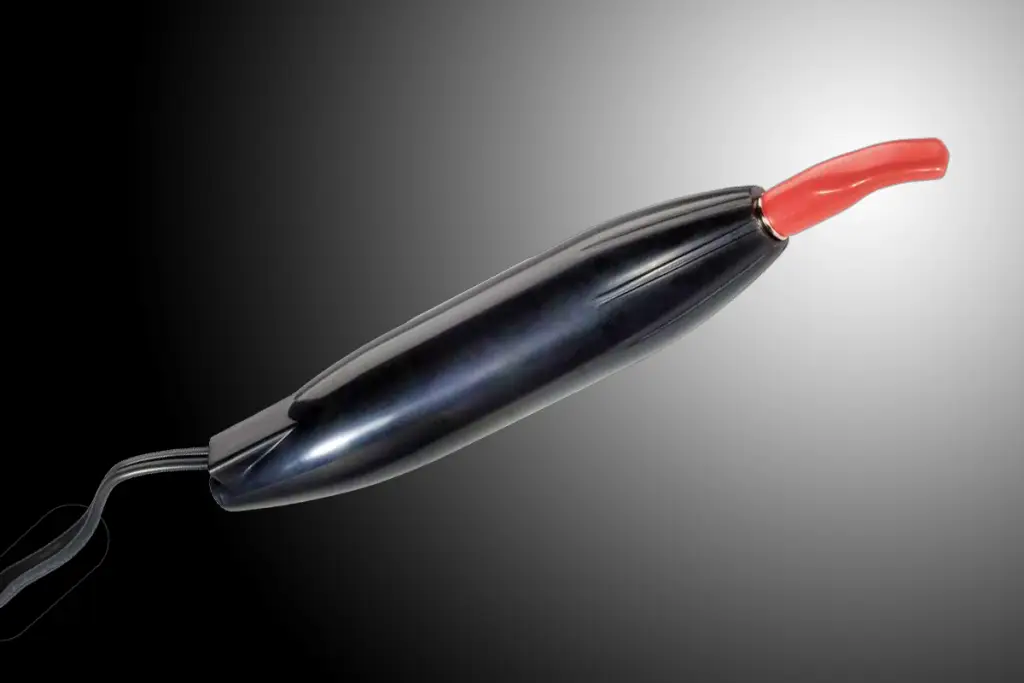

J’utilise différents systèmes, mais le plus souvent un DAC Audient iD4 qui est léger et de bonne qualité. Son gros bouton de volume est pratique. J’ai enlevé le cabochon du bouton de mute pour éviter d’appuyer dessus par erreur durant la milonga. En cas de besoin, il suffit d’appuyer sur la partie qui reste avec le gras du doigt, mais je n’ai jamais eu à le faire.

Acheté à Buenos Aires, j’ai un MidiPlus Studio M qui est plus léger que le Audient, mais le bouton de volume est petit et trop proche du bouton du volume casque. Je le trouve donc moins pratique. Cependant son poids peut être un élément de choix et de plus, et il est disponible en Argentine à bon prix…

J’utilise aussi un DAC Traktor Z1 qui a l’avantage d’avoir des boutons de réglage aigus, médiums et basses. Cela peut dépanner en l’absence de console de mixage. En revanche, il n’a pas d’entrée micro.

Même s’il est prévu pour le logiciel Traktor, on peut le configurer dans MIXXX, pour que le déplacement du curseur en butée change de morceau. C’est pratique pour terminer la cortina et enchaîner à l’intervalle souhaité les morceaux d’une tanda. Cependant, il est assez lourd et encombrant et moins utile si on a une console.

En sécurité, j’ai toujours de petits DAC, dans l’étui des casques audio, dans ceux des cartes sons) qui peuvent me permettre d’avoir un dépannage sans me surcharger en avion avec un second DAC Adaptateur de Prise de Casque USB C à 3,5 mm. https://amzn.to/4k7fRJb Je n’ai jamais eu à utiliser en milonga, mais peut-être qu’un jour, en cas de panne du DAC principal, l’un d’eux me rendra service…

La console de mixage

Jusqu’à présent, on était dans le domaine du DJ. Ici, on est dans la transition entre le DJ et le sonorisateur. Pour ma part, quand je le peux, j’apporte ma propre console (table de mixage) et cela pour deux raisons. Celles qui sont proposées par les organisateurs ne sont pas toujours terribles et j’aime travailler avec une console numérique, ce qui est rarement disponible en dehors des gros festivals, et encore…

On trouve assez souvent ce type de console analogique.

La console Behringer Qx1204Usb pourrait être parfaite, si les ingénieurs de Behringer avaient prévu son utilisation en carte son…

Les points forts :

- Réglages tonalité 3 bandes (aigus, médiums et basses). Cela ne vaut pas un semi-paramétrique ou un paramétrique, mais c’est mieux que rien. Pour le même prix, Yamaha ne propose que deux bandes de contrôle de tonalité.

- Réglage du gain d’entrée.

- Panoramique permettant de diffuser le signal en mono, ce qui est intéressant pour le bal.

Le point faible

- Elle ne peut pas servir de carte son avec réglage de tonalité, car l’entrée USB ne sert que pour envoyer le son directement à la sortie. Il est donc impossible de régler le volume ou la tonalité de l’entrée USB, ce qui la rend inutile pour un DJ de tango.

Il y aurait peut-être une astuce consistant à renvoyer le signal USB vers les connecteurs 2‑track et, de là, brancher une connexion vers les entrées des tranches normales, mais je n’ai pas testé. Si ça marche, cela éviterait d’avoir à se trimbaler une carte son tout en ayant un contrôle de volume et de tonalité.

Ce point faible reste à relativiser, il oblige seulement à avoir une carte son en plus. C’est juste dommage de ne pas avoir tout intégré…

Ce que devrait avoir une console a minima

- Une entrée stéréo avec réglage volume, contrôle de tonalité et balance gauche-droite.

- Une entrée microphone

Ce que pourrait avoir une console de préférence

- Une entrée USB permettant de régler la tonalité, le volume et la balance. Cela permet de se passer d’une carte son. C’est ce qui manque à la petite Behringer.

Ce que devrait avoir une console dans l’idéal

En plus des points précédents, la console pourrait disposer d’un égaliseur graphique, paramétrique ou semi-paramétrique. Toutefois, si la console dispose d’une sortie et entrée pour une boucle auxiliaire, il est possible d’avoir cet élément séparément.

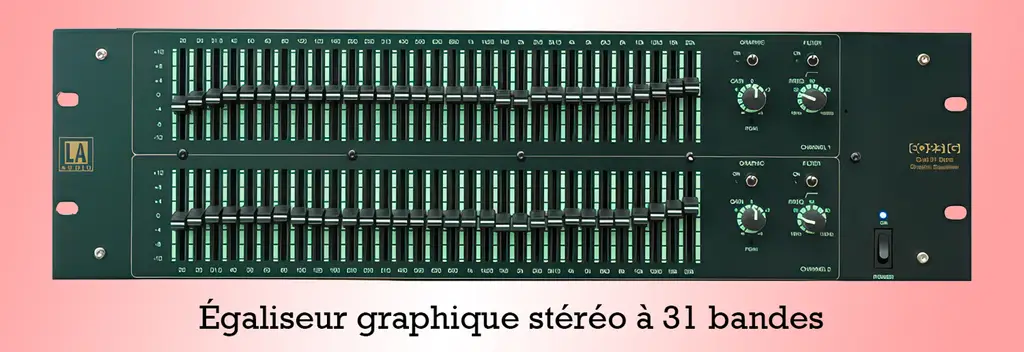

- L’égaliseur graphique est intéressant pour le réglage de la salle en permettant de supprimer les fréquences de résonance (modes propres de la salle).

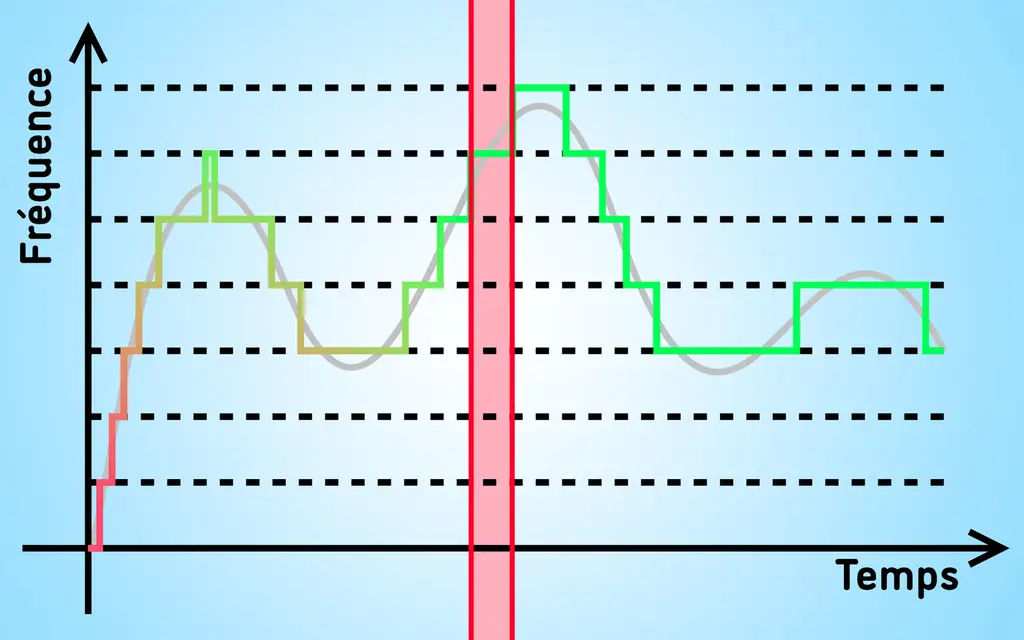

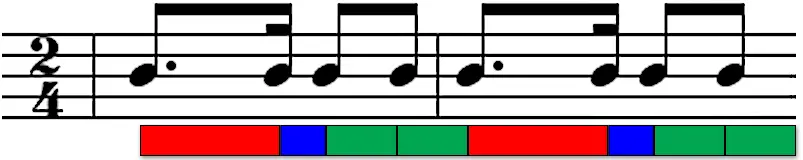

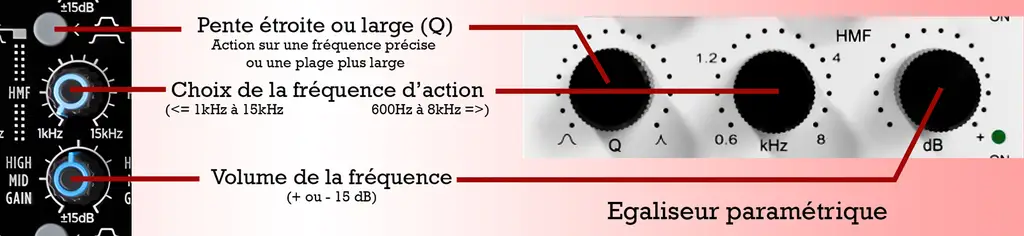

- L’égaliseur paramétrique est lui plus utilisé pour corriger une musique à un moment donné. Par exemple, un De Angelis dont les violons sifflent. On sélectionne la fréquence, par exemple, 4500 Hz et on diminue le volume de cette fréquence. Un égaliseur disposant du réglage de la fréquence d’action et du volume de réglage de cette fréquence est dit semi-paramétrique.

- Un égaliseur paramétrique dispose en plus du réglage de la pente de la courbe (facteur Q comme Qualité). Quand on baisse le volume d’une fréquence, cela agit sur les fréquences voisines. En réglant le facteur Q, on peut choisir de baisser uniquement cette fréquence ou une bande plus large. C’est très commode. On peut l’utiliser pour limiter le bruit de surface d’un disque avec une pente très serrée, pour ne pas détruire les fréquences voisines de la musique ou de façon plus large, pour enrichir, par exemple, les basses d’un morceau qui en manque.

Les consoles de moyenne gamme ont en général une seule fréquence en semi-paramétrique. D’autres en ont trois ou quatre, mais c’est moins intéressant pour nous, DJ de tango, car on a rarement besoin de régler plusieurs fréquences en même temps.

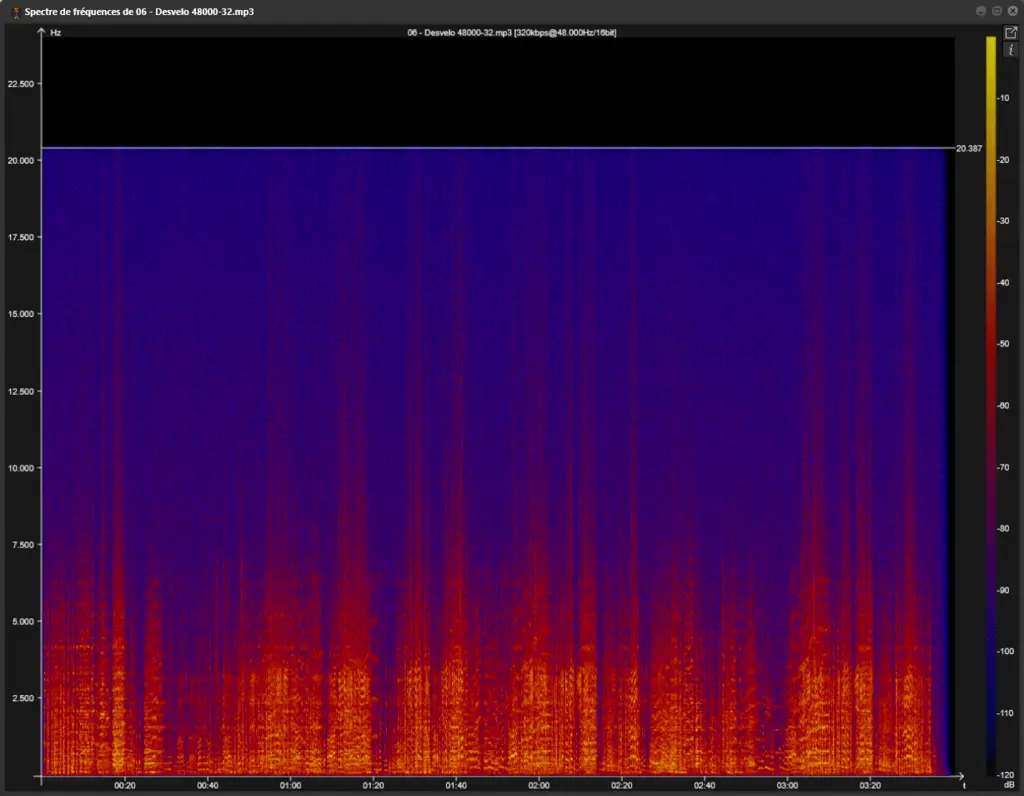

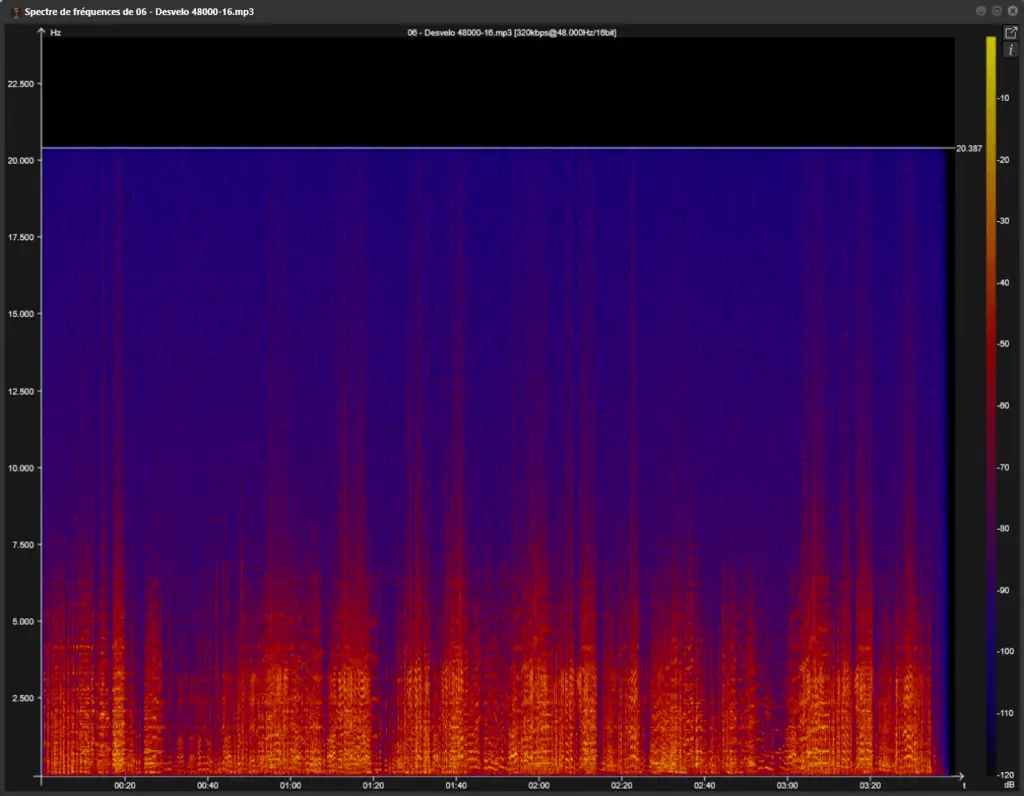

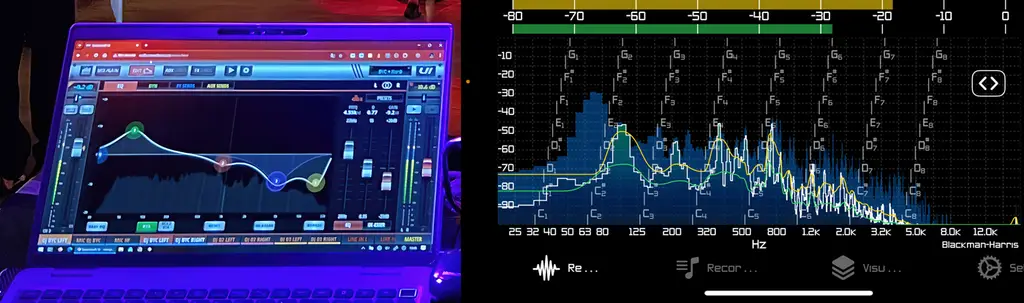

Toutefois, une console numérique apporte un grand confort d’utilisation, notamment avec l’affichage des fréquences de la musique qui est jouée.

La console SOUNDCRAFT UI12 est celle que j’utilise depuis plusieurs années qui me permet à la fois de sonoriser un petit orchestre ou plusieurs DJ (8 entrées) et de musicaliser de façon précise en ajustant de façon visuelle les éléments de l’égaliseur paramétrique.

Les points forts :

- Possibilité de régler les paramètres à distance (Wi-Fi) afin de vérifier que, sur la piste on a bien le son parfait, car souvent l’emplacement du DJ ne permet pas de prendre complètement conscience du son qu’ont les danseurs.

- Présence de l’analyseur de spectre en temps réel. Un pic dans une fréquence est visible et on peut le « tuer » en appliquant un coup de son excellent égaliseur paramétrique, tout en voyant le résultat. Si on branche un micro de mesure, on peut aussi analyser le rendu dans la salle (il ne faut bien sûr pas rerouter ce micro vers la sortie principale…).

Les points faibles :

- La console ne dispose pas d’écran. Il faut donc utiliser celui d’une tablette, d’un téléphone (Wi-Fi) ou un ordinateur. Le réglage sur un écran tactile est assez pratique, moins si on doit utiliser une souris.

J’utilise parfois un contrôleur midi Korg KOH Nanokontrol2-WH, ce qui me permet de régler facilement les différents potentiomètres, comme sur une console traditionnelle. - C’est un peu lourd (alimentation séparée, éventuel contrôleur midi, il faut un écran pour l’utiliser, donc a minima un téléphone, mieux une tablette ou, dans l’idéal un ordi avec un grand écran tactile).

Amplification et diffusion

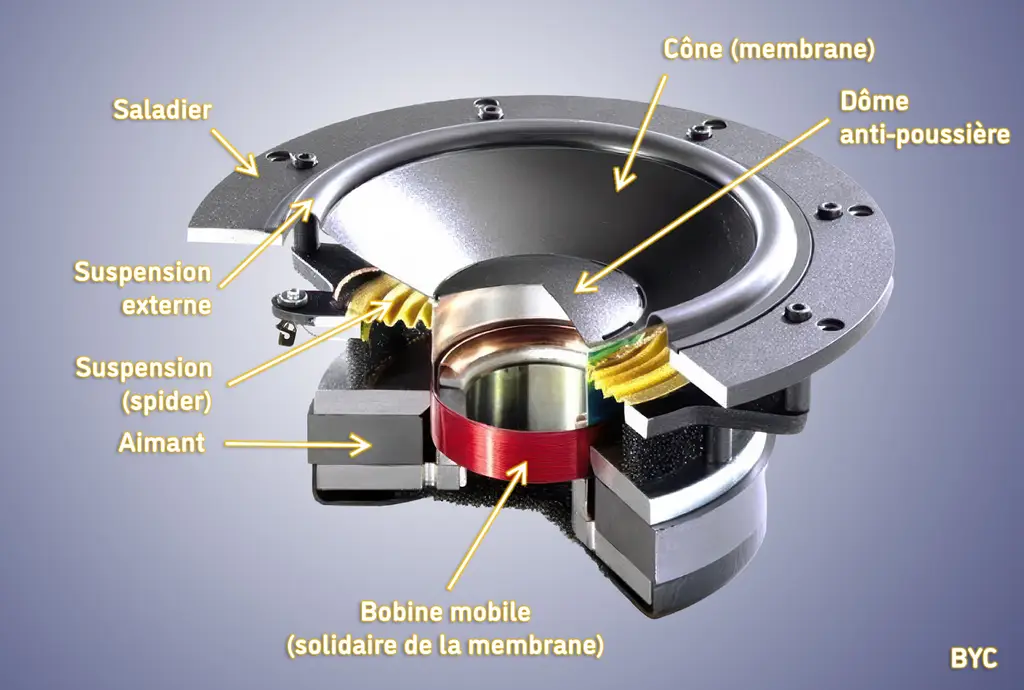

La sortie de l’ordinateur, de la carte son ou de la console de mixage est trop faible pour attaquer directement des haut-parleurs. Il faut donc amplifier le signal.

Il existe deux systèmes (pour simplifier). Un avec des amplis et des enceintes passives et un avec des enceintes amplifiées (qui peuvent être actives ou passives).

Pour un DJ ou un organisateur qui transporte son matériel, ce sont assurément des enceintes amplifiées qui sont à prévoir. Je ne vais donc évoquer que ce type de matériel, car un organisateur qui veut équiper sa salle aura tout intérêt à demander les conseils d’un professionnel s’il souhaite utiliser un ampli séparé (ce qui est plus pratique pour une installation fixe), car l’appariement des HP et des amplis est un domaine compliqué.

On trouve des matériels d’un poids raisonnable 10 à 25 kg et qui ont une bande passante suffisante pour la musique de tango.

Au besoin, un caisson de basse peut améliorer les choses en déchargeant les enceintes principales des basses fréquences. Cela améliore la pureté du son. Un seul caisson de basse est nécessaire, les enceintes étant directives.

Les points à prendre en compte :

- En premier, l’idéal est d’écouter les enceintes avant de les acheter…

- En général, ces enceintes ont deux voies. Une pour les aigus et une pour les médiums, voire les basses pour les plus gros modèles.

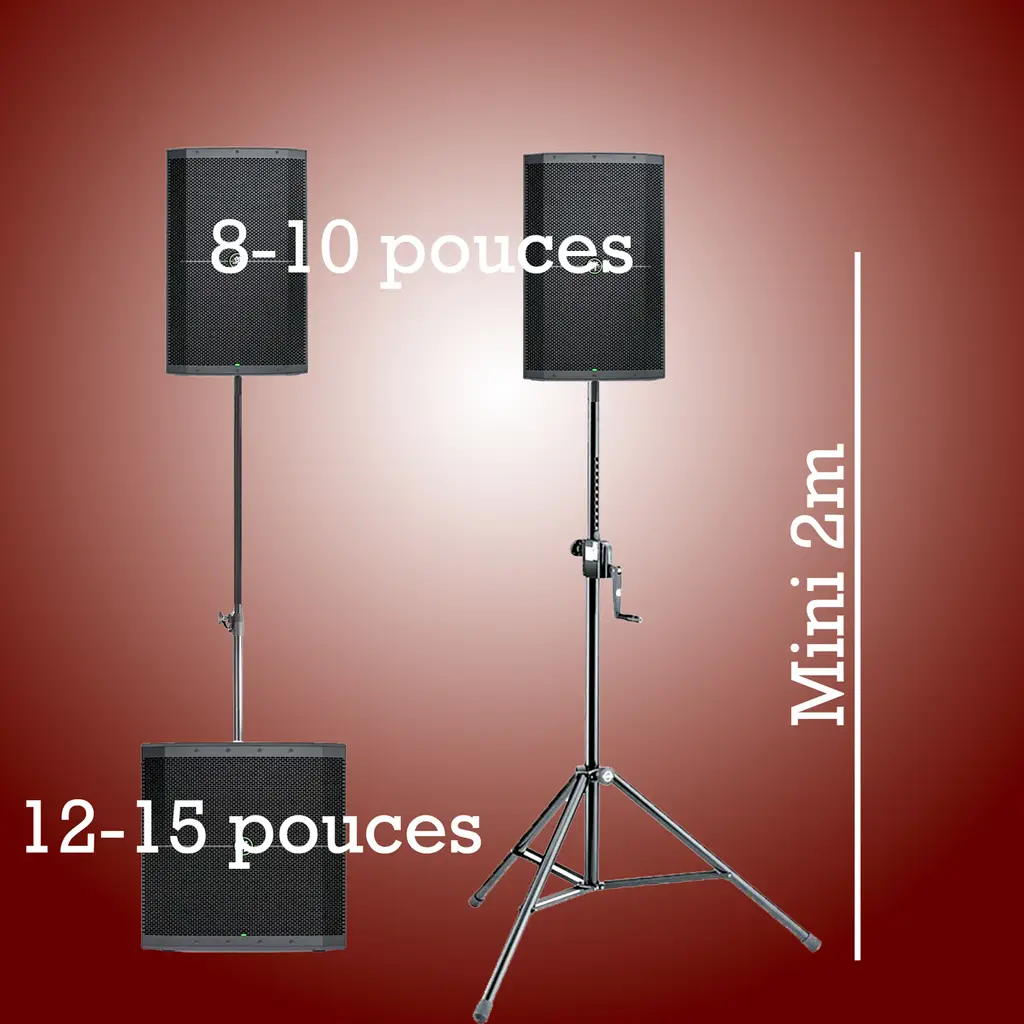

- En général, un haut-parleur de 10 ou 12 pouces peut convenir pour la musique de tango qui n’a pas de basses très profondes. Si vous utilisez des haut-parleurs plus petits, il sera préférable d’ajouter un caisson de basses avec des HP de 12 pouces.

Attention toutefois à avoir un ensemble cohérent. La musique de tango est plus à traiter comme de la musique classique que comme de la musique de variété. Il faut un rendu relativement plat et homogène. Les enceintes pour la musique de variété ont souvent des aigus stridents et des basses qui mangent tout. On veut entendre le boum boum.

Le résultat en tango est minable et très difficile à rattraper, car on a un trou dans les fréquences principales du tango et des chanteurs.

Conseils supplémentaires pour la sonorisation

La salle est un acteur de la sonorisation. S’il y a beaucoup de réverbération (écho), le son risque d’être confus. Pour limiter ce problème, il y a plusieurs pistes :

Meubler la pièce

Avec des tentures non-feu, bien sûr, fermer les rideaux, placer des meubles absorbants ou beaucoup de danseurs…

Choisir des enceintes relativement directives

Il faut éviter de projeter le son vers les parois ou le plafond. Une enceinte directive permet de cibler la zone de la piste de danse en limitant les réflexions parasites. Cela concerne surtout les aigus, les basses ne sont pas directives et rayonnent dans toutes les directions.

Positionner les enceintes à la bonne hauteur

Tout d’abord, éviter les enceintes à hauteur d’oreilles des danseurs. C’est mauvais pour la diffusion du son, absorbé par les danseurs et désagréable pour les oreilles. Si on a une grande hauteur sous plafond, on place les enceintes le plus haut possible et a minima à 2 m. Si les pieds ne sont pas assez hauts, on peut les poser sur la scène.

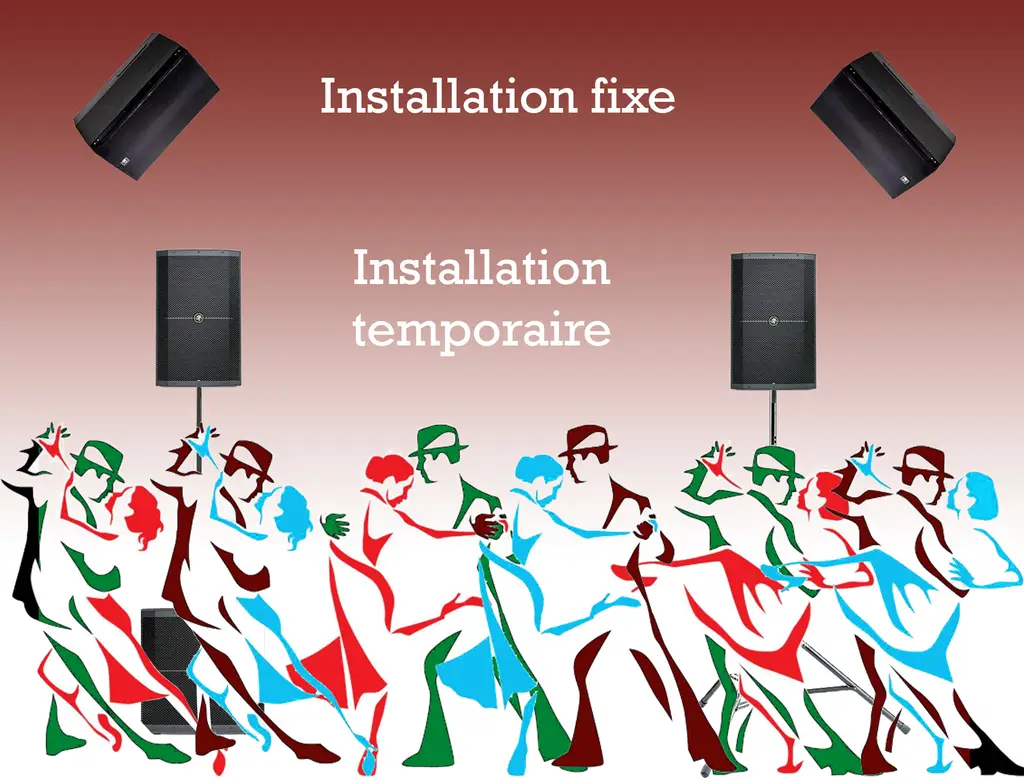

L’idéal est une installation en hauteur, plongeante, mais cela n’est pas facile à réaliser pour une installation temporaire. On adoptera en revanche ce type d’installation pour les salles permanentes.

Le caisson de basse est toujours posé au sol pour favoriser le rayonnement des basses. On évite de le poser sur la scène, car il risque de la faire vibrer. Si on a plusieurs caissons de basse, il est préférable de les regrouper plutôt que de les placer sous chaque haut-parleur de médiums et aigus. Si la salle est très grande, on peut les placer de part et d’autre de la salle.

Orientation des enceintes

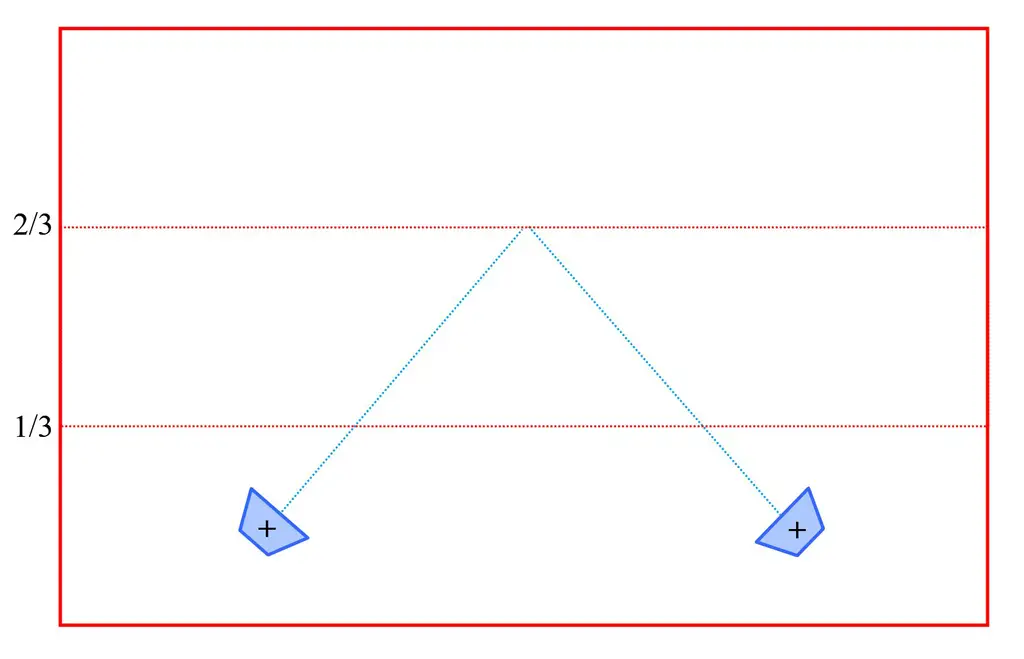

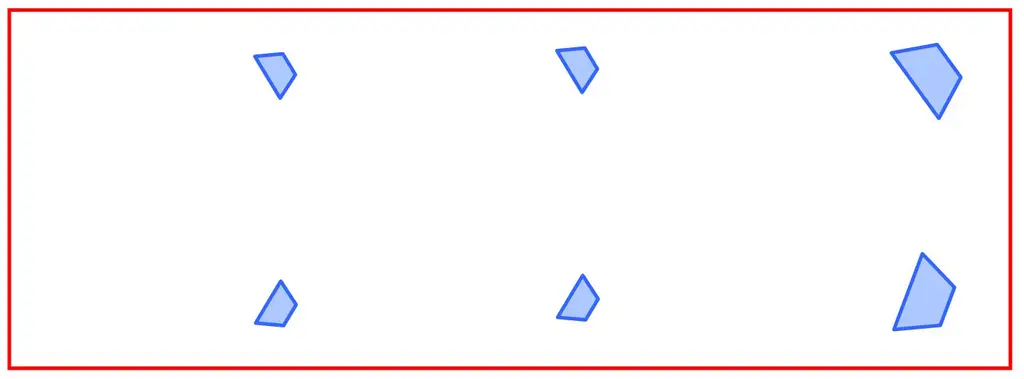

S’il convient de diriger les enceintes vers les danseurs depuis une position haute, il est également important de bien les orienter horizontalement.

Placer les enceintes dans les angles peut renforcer leur puissance, mais c’est rarement la meilleure solution. Pour les mêmes raisons, on évite de les placer trop près des murs. Dans beaucoup de milongas, la piste de danse est entourée de tables et donc le meilleur endroit est au bord de la piste, orienté vers la piste. Cela diminue un peu le volume sonore aux tables, ce qui facilite les discussions.

Les salles très en longueur

Chaque fois que c’est possible, on placera seulement deux haut-parleurs, du même côté de la salle. Pour les très grandes salles, on peut conserver ce principe à condition de pouvoir placer les haut-parleurs suffisamment haut. D’ailleurs, pour les très gros concerts de variété, les systèmes d’enceintes sont regroupés et pas dispersés dans tout le stade.

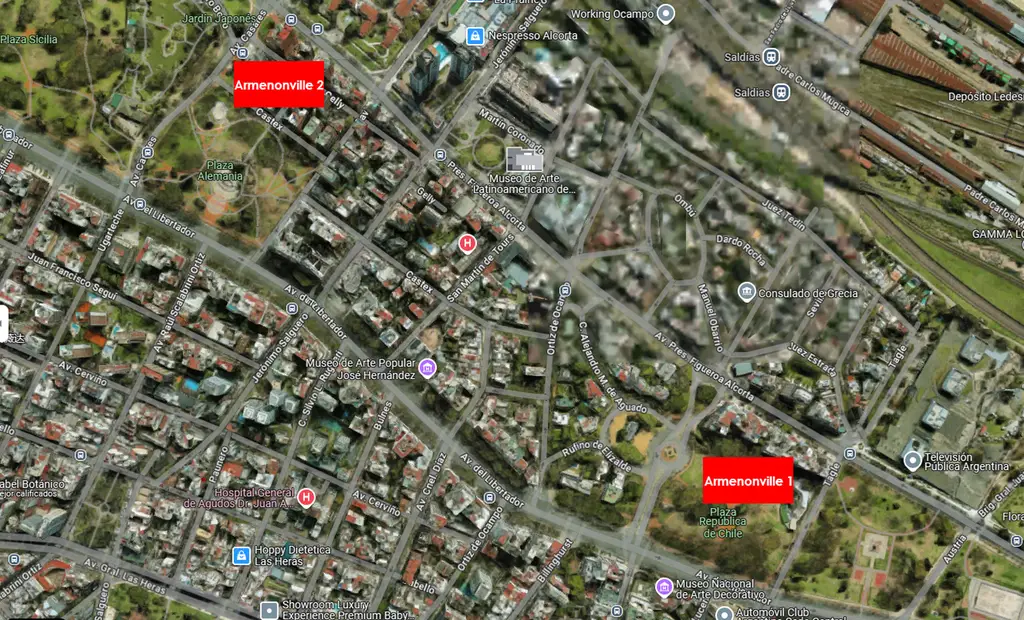

Cependant, si la salle est très en longueur, on est dans la plus mauvaise configuration possible. Il faudra probablement utiliser plus d’enceintes.

Ici, une possibilité avec deux enceintes principales et d’autres, plus faibles, pour équilibrer le volume. Les enceintes secondaires devraient être réglées à un volume plus faible pour garder la cohérence de la venue du son depuis les enceintes principales. Pour ma part, je les oriente dans la même direction afin d’éviter les ventres et les nœuds acoustiques (zones où le son s’additionne ou s’annule).

Pour une grande taille, il faut ménager des délais différents selon les enceintes afin que l’auditeur ait l’impression que toutes les enceintes, proches ou éloignées, résonnent en même temps. Malheureusement, ce type de réglage n’est possible que sur des équipements professionnels et ils seront donc réservés aux événements disposant d’un sonorisateur compétent. Dans les autres cas, réduire le volume des auxiliaires permet de faire passer le montage comme supportable.

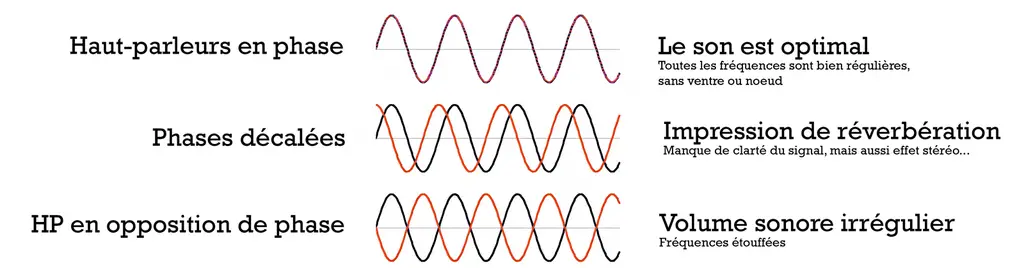

En haut, les HP sont branchés de la même façon. Les ondes sont synchronisées. Un auditeur situé à égale distance des deux HP aura une écoute optimale. Lorsqu’il est à une distance différente des deux HP, il entend le signal d’un côté un peu décalé. Cela peut poser un manque de clarté, mais cela donne aussi une impression de volume et, si c’est dans des proportions raisonnables, ce n’est pas un problème. Dans une salle très profonde avec des haut-parleurs très distants, l’effet peut être désagréable si on n’ajuste pas les délais.

Lorsque les HP sont en opposition de phase, les ondes sonores qu’ils émettent tendent à s’annuler, ce qui crée un nœud. Comme l’effet est variable selon les fréquences, le résultat peut être très désagréable, notamment pour les danseurs qui vont se déplacer dans la salle et passer par des successions de nœuds et ventres.

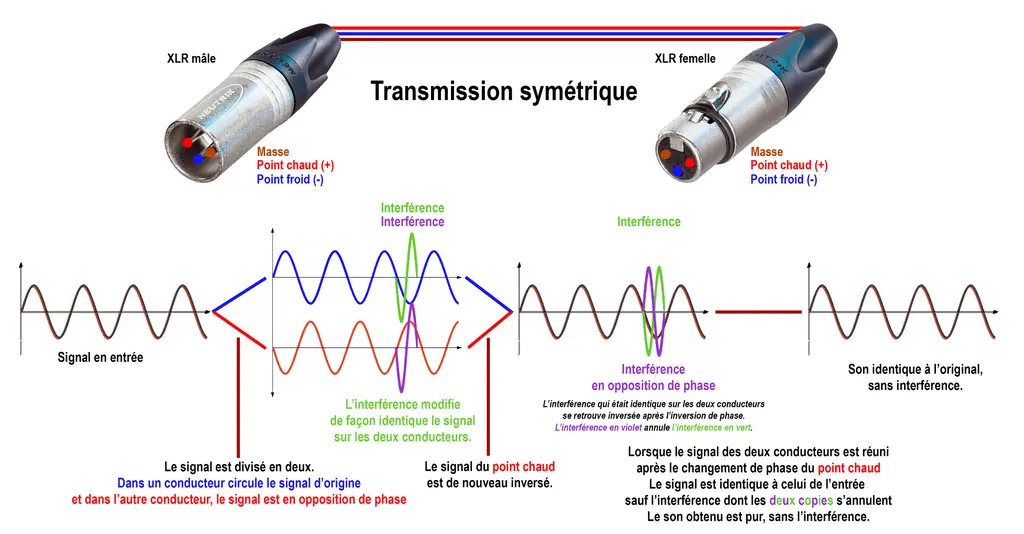

Connexion entre la console et les enceintes amplifiées

La puissance des enceintes

Une règle empirique pourrait être de multiplier les W par 10 par le nombre de danseurs. Ainsi, 100 danseurs 1000W ; 300 danseurs 3000W et 10 danseurs… 100W 😉 On musicalise généralement le tango à moins de 85 dB et il n’y a pas de graves puissants, demandeurs de puissance. Cette base empirique peut donc suffire.

2 enceintes de 1000 à 2000 W peuvent donc être l’équipement de base d’un organisateur ou d’un DJ itinérant.

Pour une installation en fixe, il est préférable d’optimiser les paramètres en fonction de la salle. C’est un tout autre domaine qui demande d’étudier beaucoup de paramètres et qui ne peut se résoudre simplement par la seule sonorisation.

Tester le son dans la salle

Pour vérifier que le positionnement des enceintes est correct, que l’égalisation est bien effectuée (compensation des modes propres de la salle), il y a plusieurs étapes, plutôt simples.

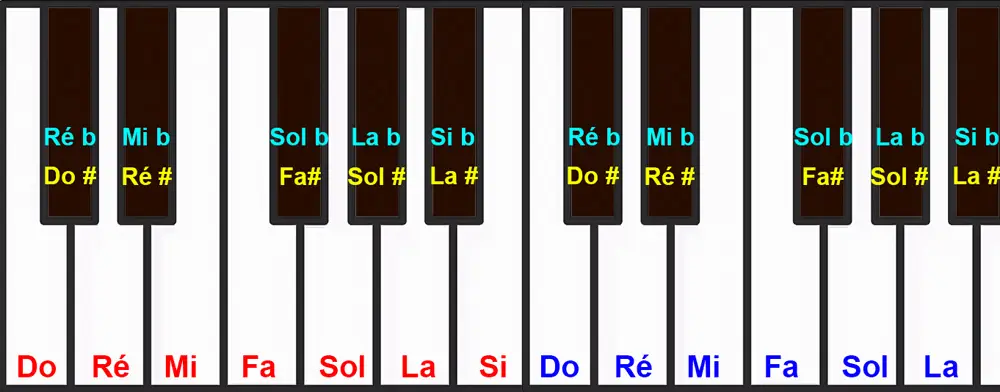

Vérifier le signal gauche droite.

- En tango, comme on diffuse généralement en quasi-mono, ce n’est pas déterminant, sauf si on a plus que deux haut-parleurs pour vérifier que les groupes sont cohérents. Cela permet aussi de vérifier qu’un côté n’est pas plus fort que l’autre. Pour cela, on peut envoyer un signal alternativement à gauche et à droite. Par exemple, un signal de 1000 kHz. Si on souhaite que la gauche soit réellement la gauche et la droite, la droite, on peut enregistrer une piste qui annonce gauche/droite, mais encore une fois, en tango et pour la danse où on se déplace, ce n’est pas primordial.

Vérifier l’absence de ventres et de nœuds à toutes les fréquences

- Là, en revanche, c’est absolument essentiel si on est face à une sonorisation improvisée. Les organisateurs n’aiment pas toujours que le DJ déplace les enceintes et balance du bruit rose dans la salle, mais c’est le prix à payer pour une sonorisation de qualité. Dans une salle professionnelle avec un sonorisateur, ces précautions peuvent être superflues. Tous ces réglages ont été effectués en amont au mieux des capacités de la salle.

- Pour effectuer cela, on envoie un bruit rose à un volume pertinent par rapport à l’utilisation finale (par exemple 80 dB).

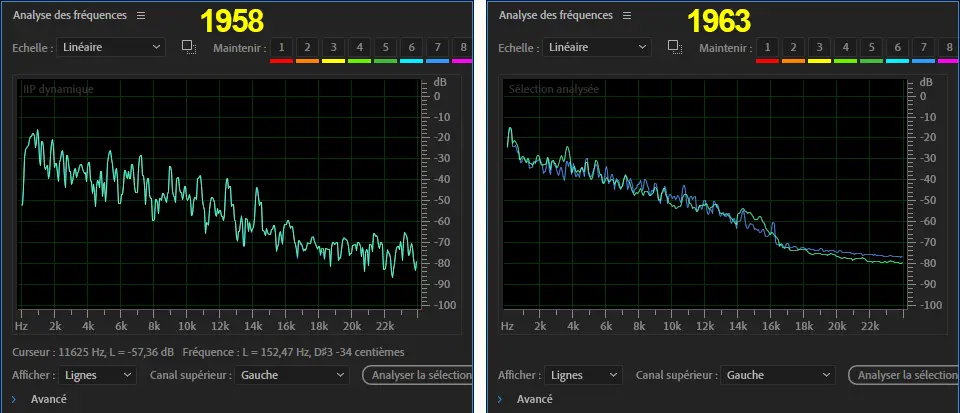

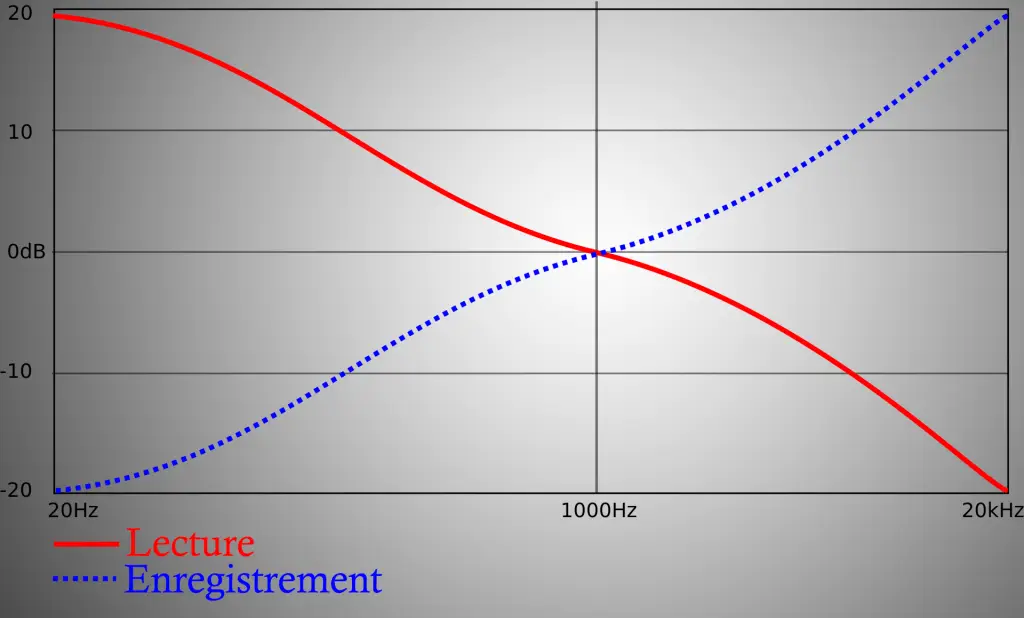

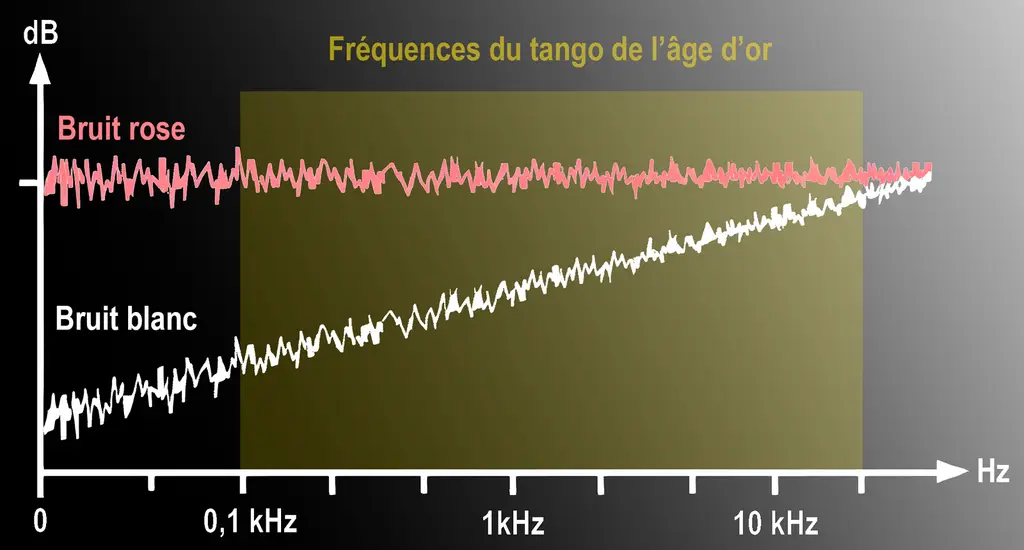

On parle dans le public, plus souvent de bruit blanc qui est un bruit de puissance équivalente à toutes les fréquences. Cependant, pour la mesure d’une salle, il est préférable d’envoyer un bruit rose, car il possède une énergie constante par octave. C’est-à-dire qu’il a 50 % d’énergie (3 dB) en moins à chaque doublement de la fréquence.

L’utilisation du bruit rose a deux avantages :

- Il suffit de vérifier que le signal est horizontal, sans pics ou creux pour vérifier que toutes les fréquences sont bien représentées dans la salle.

- Du fait des propriétés de l’oreille, il donne à l’écoute la sensation d’une intensité semblable à toutes les fréquences.

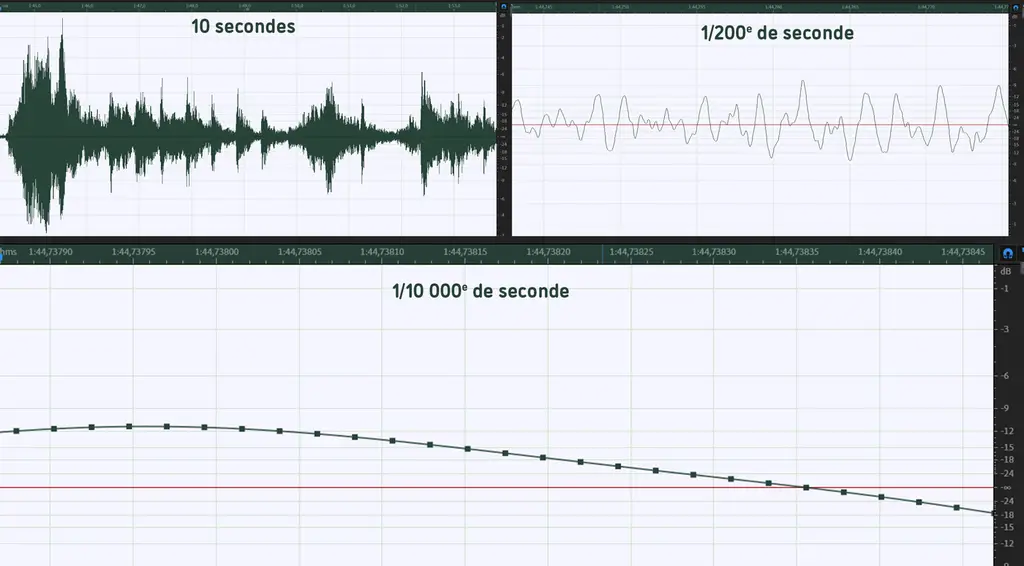

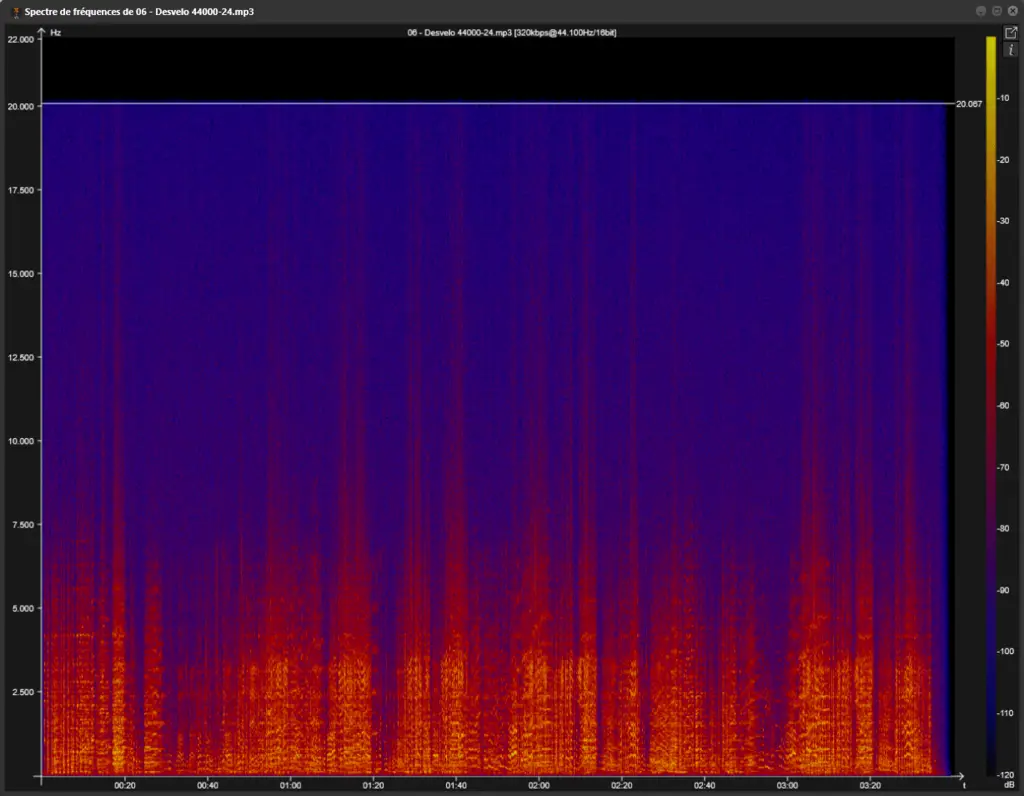

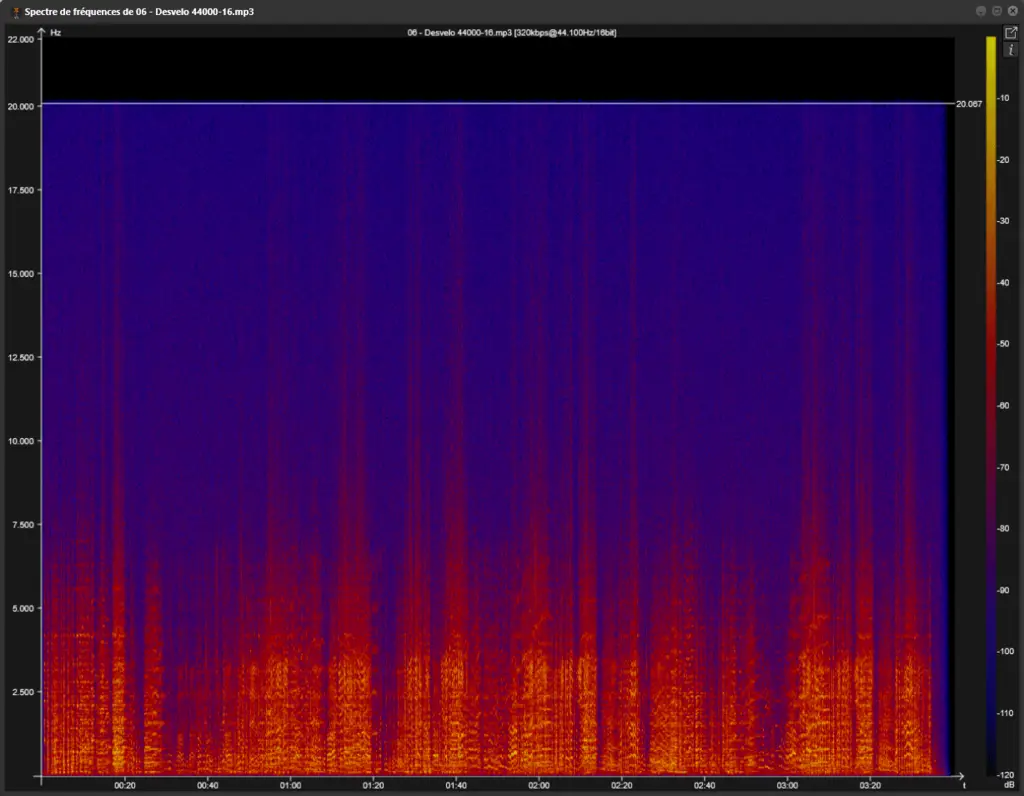

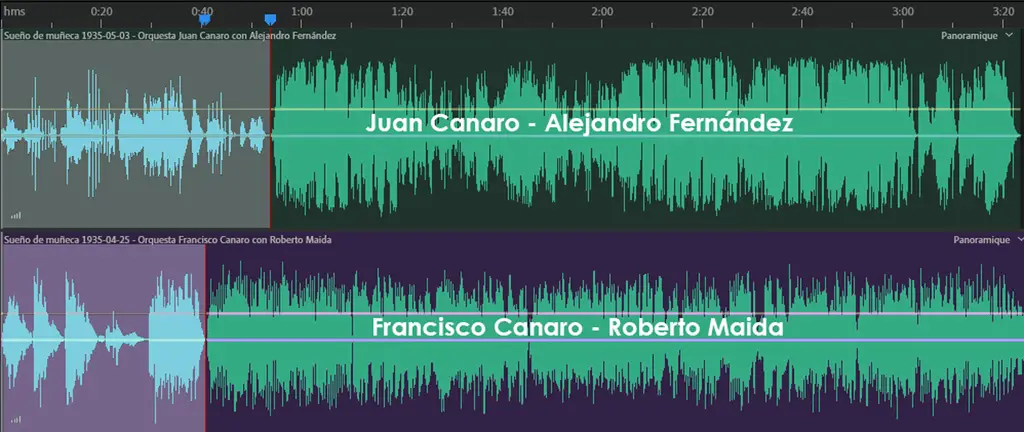

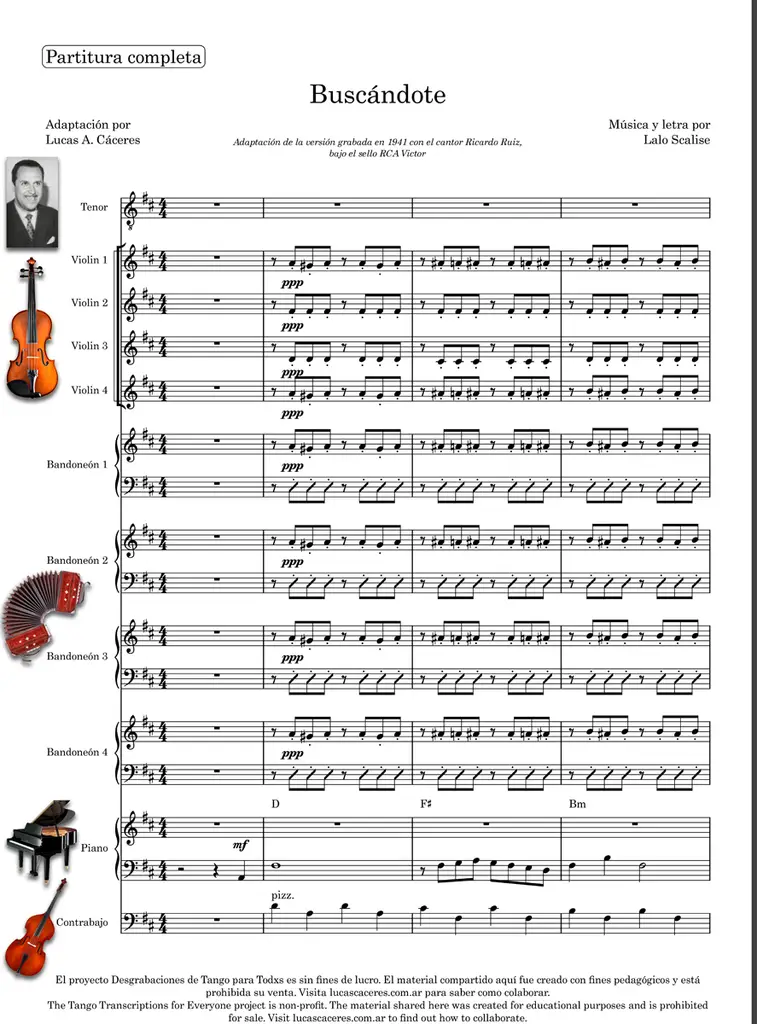

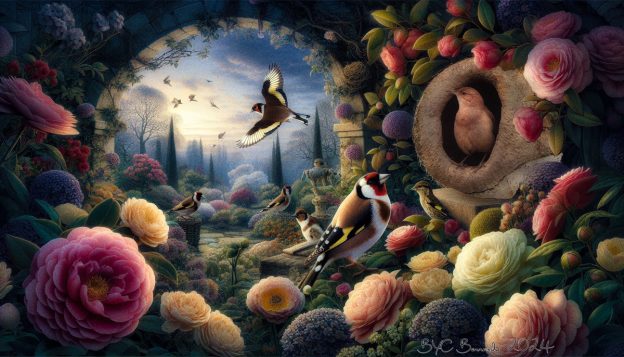

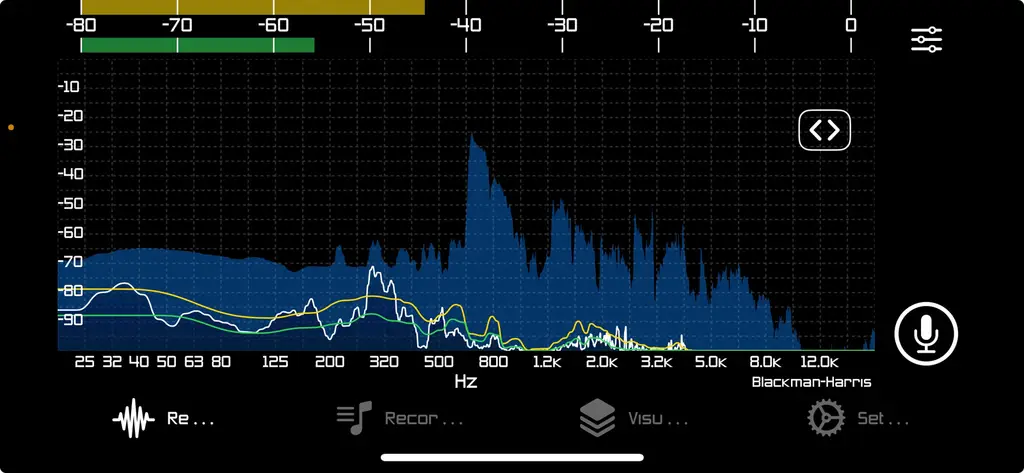

- En blanc, les fréquences émises à un instant T. Cette ligne évolue donc rapidement.

- En jaune, le canal gauche et en vert, le droit avec une inertie. C’est-à-dire que, si le son s’arrête, les lignes jaune et verte descendent progressivement vers le bas.

- Le fond bleu correspond aux maxima rencontrés. Par exemple, on remarque qu’il y a eu un pic à 800 Hz ici.

Si on utilise cette application pour mesurer le bruit rose, on doit avoir un résultat aussi plat que possible. Pour y arriver, il faudra éventuellement changer la place des haut-parleurs et agir sur l’égaliseur graphique en montant ou baissant les curseurs des fréquences défectueuses. Par exemple, dans cette illustration (qui n’est pas une mesure de bruit rose), on baisserait le curseur des 800 Hz sur l’égaliseur graphique.

On se déplace dans la salle pour vérifier que la courbe est bien plate dans tous les emplacements. On vérifie aussi que le niveau sonore est homogène. Une différence de 12 dB est à mon avis acceptable entre les zones les plus fortes et les plus faibles de la piste de danse. L’idéal est bien sûr de rester dans la limite de 3 dB, mais c’est presque impossible à réaliser. Je ne m’occupe pas du volume sonore hors de la piste, pour deux raisons. La première est qu’il est généralement plus faible que sur la piste et que les danseurs sont a priori sur la piste. Si on cherche à augmenter le volume près des murs pour les personnes aux tables, on va augmenter la réverbération et nuire à la qualité de la musique sur la piste.

Une autre mesure que j’adore faire est de diffuser un signal passant de 10 Hz à 20 kHz, voire d’un double signal avec un son en sens contraire. Quand la salle est parfaitement réglée, la courbe résultante est parfaitement horizontale.

Bien sûr, ces mesures sont difficiles à faire quand il y a du public dans la salle, car ces « bruits » peuvent déranger. C’est pour cela que les organisateurs sont bien avisés quand ils respectent les possibilités de balance pour les DJ également. Souvent, seuls les orchestres peuvent en bénéficier et ceux-ci font plutôt des répétitions que des balances, ce qui fait que le DJ n’a que rarement 5 minutes pour faire ses réglages.

Faut-il une conclusion ?

J’ai bien conscience que c’est grotesque d’évoquer l’acoustique et la sonorisation d’une façon aussi simpliste. C’est un métier à part entière et il n’est pas question que les organisateurs et les DJ se forment à cette discipline. Cependant, ces quelques conseils pourraient améliorer les choses en donnant aux danseurs une expérience plus agréable pour leurs oreilles et pour conclure, je rappellerai qu’il est question d’une chaîne et que, donc, tous les maillons doivent être à la hauteur.

Il y a aussi l’ambiance qui joue. Je prendrai l’exemple de la cigarette. Comme non-fumeur, je suis très dérangé par la moindre odeur de cigarette, même à plusieurs mètres dans la rue. Pourtant, quand il s’agit d’une activité passion, comme le DJing ou la danse, on est beaucoup moins dérangé. C’était en rentrant à la maison ou l’hôtel que l’on se rendait compte que les vêtements empestaient le tabac. Cependant, à Buenos Aires, l’interdiction de fumer en milonga, qui date de 2006 n’expose plus à cet inconvénient et c’est un exemple à suivre.