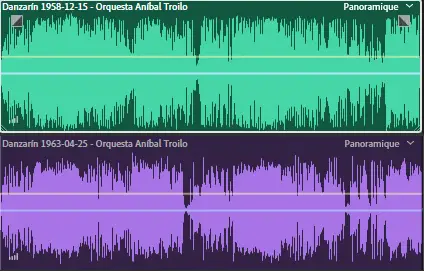

Comme annoncé dans l’article sur la musique trichée, voici quelques éléments d’explication pour aider ceux qui ne sont pas au fait de la musique sous forme numérique.

Nous aborderons la chaîne musicale analogique et comment on la convertit en musique numérique. Des éléments sur les formats de compression et les capacités réelles des formats numériques seront également donnés. C’est un peu technique, mais il y a quelques idées reçues qu’il me semblait utile de revoir.

La musique est un phénomène analogique

La musique est une forme particulière de sons qui se distingue du bruit par une certaine forme d’organisation. J’en parle dans mes cours de musicalité et je ne souhaite pas radoter.

Ces sons sont donc des vibrations, plus ou moins harmonieuses, qui parviennent à nos oreilles, voire au corps, en entier, notamment pour les basses fréquences.

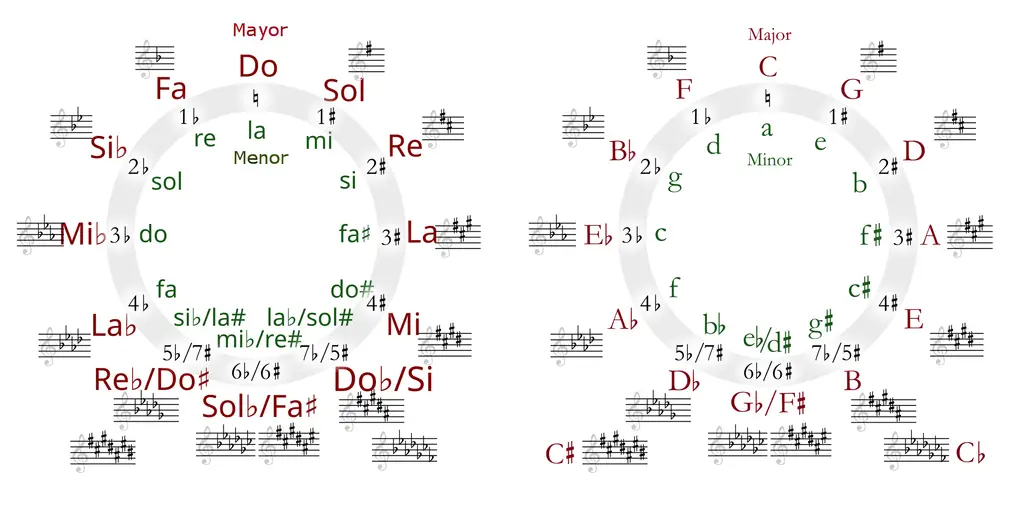

Fréquence d’un son

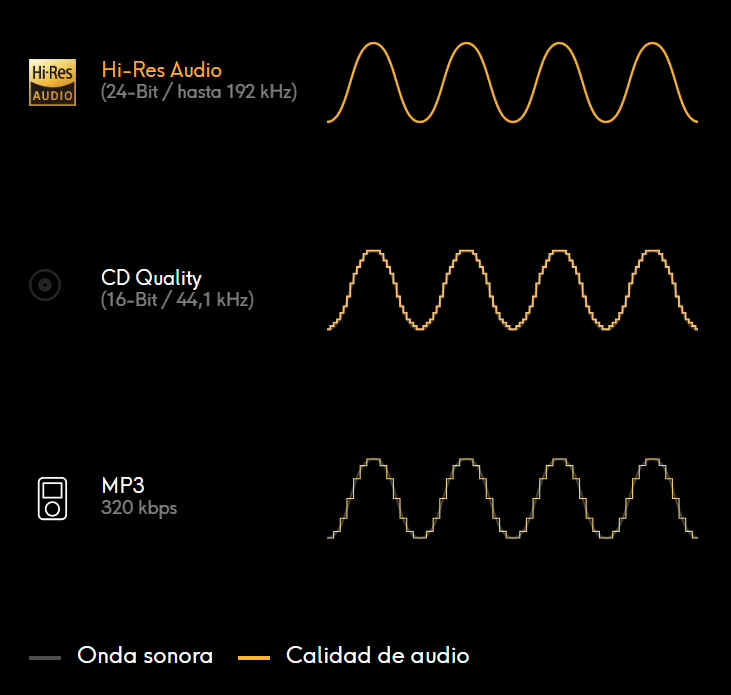

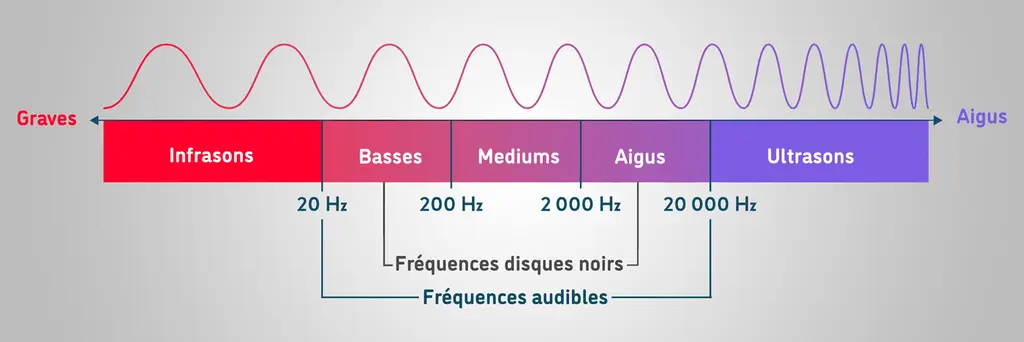

On représente l’onde sonore par une courbe sinusoïde pour un son régulier (une fréquence pure). Si la courbe s’alterne 2000 fois par seconde, on parle de fréquence de 2000 Hz.

Le Hertz est l’unité de mesure de la fréquence.

Une bonne oreille humaine est réputée pouvoir entendre des fréquences comprises entre 20 Hz (20 vibrations par seconde) et 20 kHz (20 000 vibrations par seconde).

Pour les fréquences plus graves, les infrasons, le corps peut les ressentir (tremblements de terre, par exemple). Pour les plus aigus, les ultrasons, pas de chance, c’est le domaine des chauves-souris et des chiens.

On notera qu’au fur et à mesure que les cils de la cochlée disparaissent, la sensibilité de l’oreille baisse, notamment pour les plus hautes fréquences.

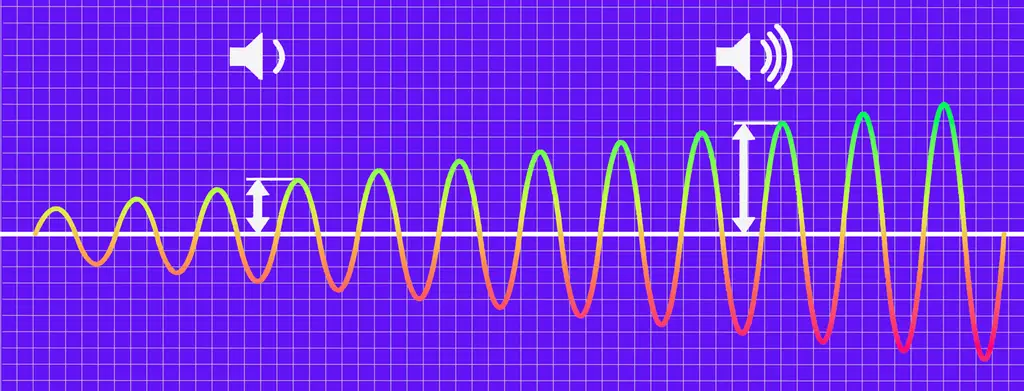

Volume d’un son

L’autre élément important pour décrire un son, c’est son volume. C’est-à-dire l’amplitude des ondes qui parviennent à nos sens.

Si les amplitudes sont trop faibles, l’oreille n’est pas capable de les détecter. Si elles sont trop fortes, des dommages irréversibles aux oreilles peuvent advenir.

Le décibel (dB) est l’unité de mesure du volume sonore. On parle de pression acoustique.

Pour évoquer le niveau sonore pour la diffusion de la musique, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et notamment la durée du son fort. J’y consacrerai un autre article… Pour l’instant, il importe de se souvenir qu’un son supérieur à 120 dB (seuil de la douleur) provoque des dommages irréversibles et qu’au-dessus de 85 dB, il convient de limiter le temps d’exposition.

Un dernier point, la pression sonore double tous les 3 dB. Ainsi, un son de 85 dB est deux fois plus fort qu’un son de 82 dB.

Principe d’une chaîne musicale analogique

Je ne partirai pas de l’enregistrement que nous avons déjà évoqué, seulement de la reproduction.

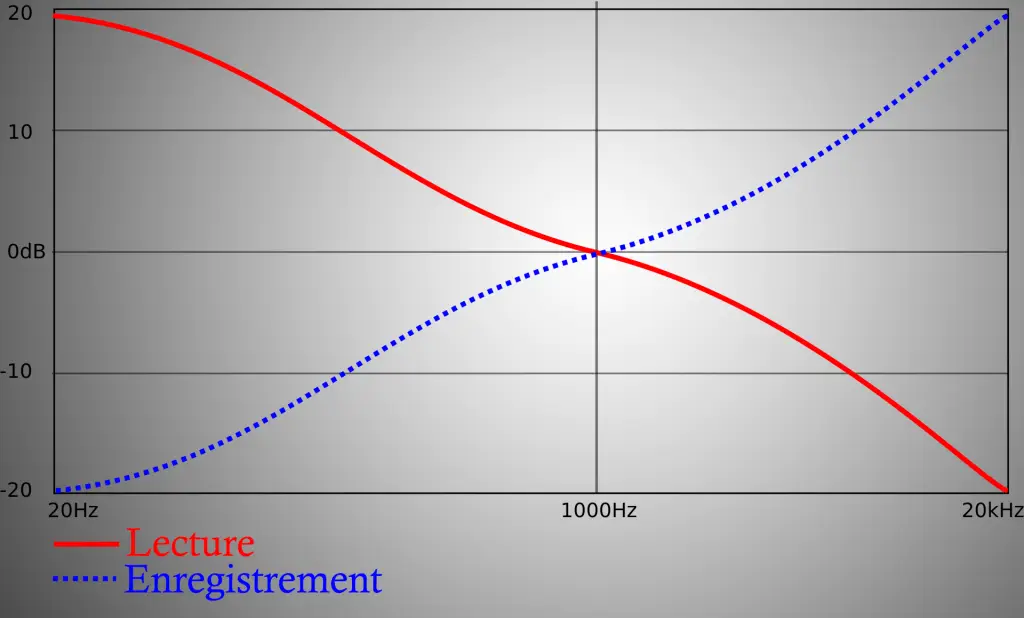

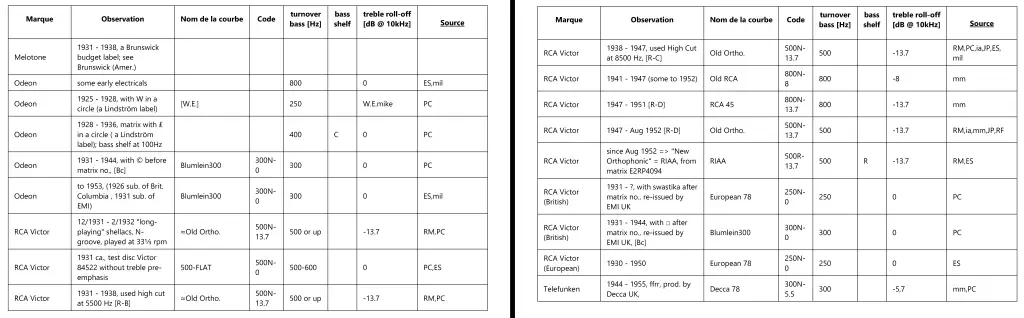

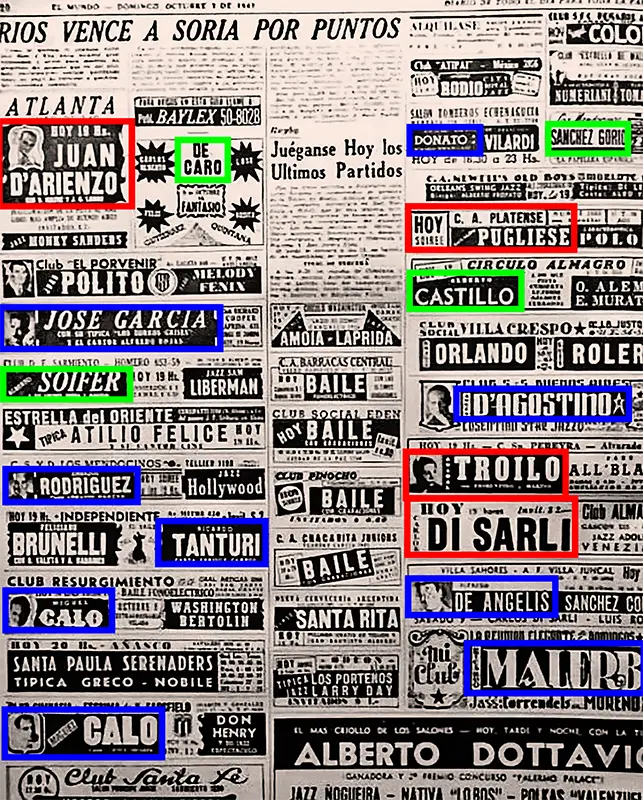

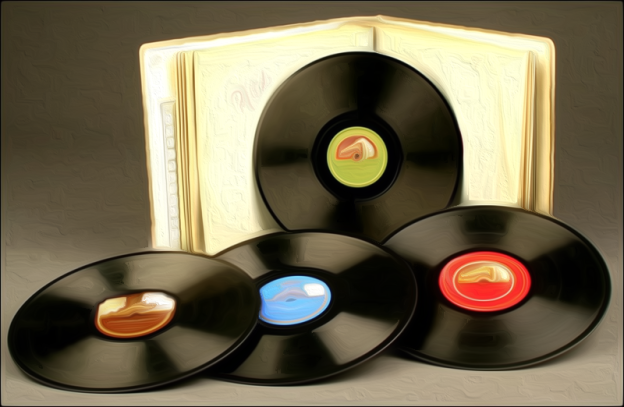

Les supports principaux de l’enregistrement analogique pour la musique sont le disque et la bande magnétique. Pour le disque, ce sont les ondulations du sillon qui sont transformées en onde sonore.

| Contrairement à une croyance très répandue, la stéréo n’est pas obtenue par une différence entre le côté droit et le côté gauche du sillon, mais par une différence de profondeur de celui-ci. En effet, les deux bords du sillon sont parallèles et une pointe de lecture unique ne pourrait pas suivre les deux côtés en même temps si ce n’était pas le cas. Donc, les mouvements horizontaux du sillon sont absolument identiques sur un disque mono et un disque stéréo. Ce qui est différent sur un disque stéréo, c’est que le sillon est plus ou moins creusé. Ce creusement n’est pas le codage d’un canal, mais la différence d’un canal par rapport à l’autre. La gravure verticale est égale au signal de Gauche moins celui de Droite. Si les canaux sont identiques (mono ou tout simplement, car il n’y a pas de différence entre les deux canaux), la profondeur du sillon est constante. Si on a un son qui passe d’un côté à l’autre (effet ping-pong), on aura des changements de profondeur du sillon. On notera que, contrairement à l’enregistrement numérique ou à l’enregistrement magnétique (sur un excellent magnétophone), le taux de diaphonie n’est pas extraordinaire. Il est impossible de mettre 100 % d’un côté ou de l’autre, ce qui réduit l’effet stéréo, mais ce n’est pas gênant, car, dans un concert, on entend toujours la musique provenant de l’autre côté. |

Dans les premiers systèmes, un grand pavillon tentait de diffuser le bruit de l’aiguille dans les sillons du disque. Les systèmes électriques, en amplifiant ce signal, ont permis de sonoriser plus confortablement n’importe quel espace.

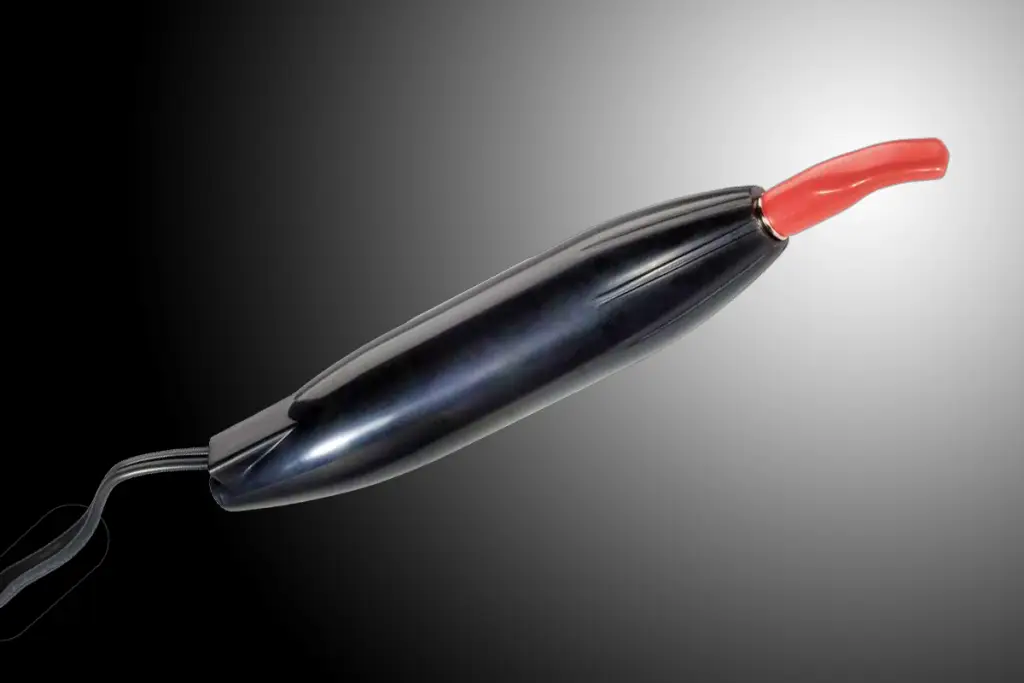

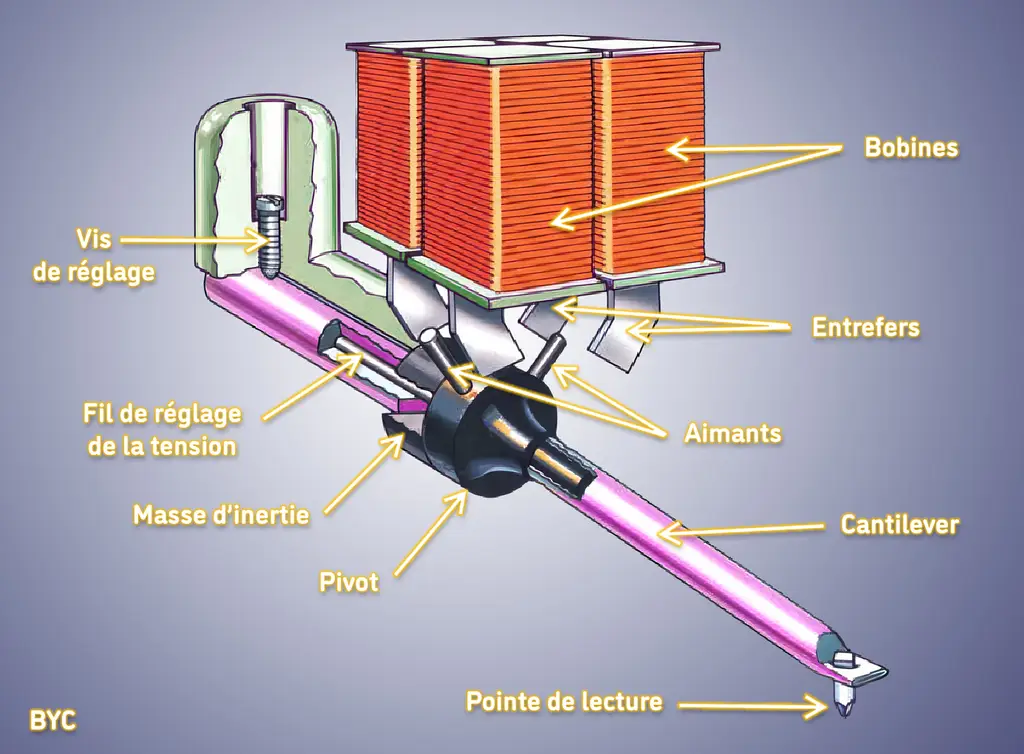

La pointe de lecture, une aiguille pour les disques 78 tours, puis un diamant pour les microsillons subit les ondulations du sillon et les transmet à un dispositif électromagnétique qui détecte les vibrations pour moduler un courant électrique.

Il existe des systèmes différents (bobine mobile, par exemple) dont vous trouverez une version très simplifiée ici… Simplifiée, car il y a une seule bobine au lieu des différentes bobines de détection des mouvements horizontaux et verticaux, indispensables pour la stéréo. Le mouvement horizontal donne le signal du canal gauche et le changement de profondeur permet de déduire le canal de droite (gauche [H] moins vertical).

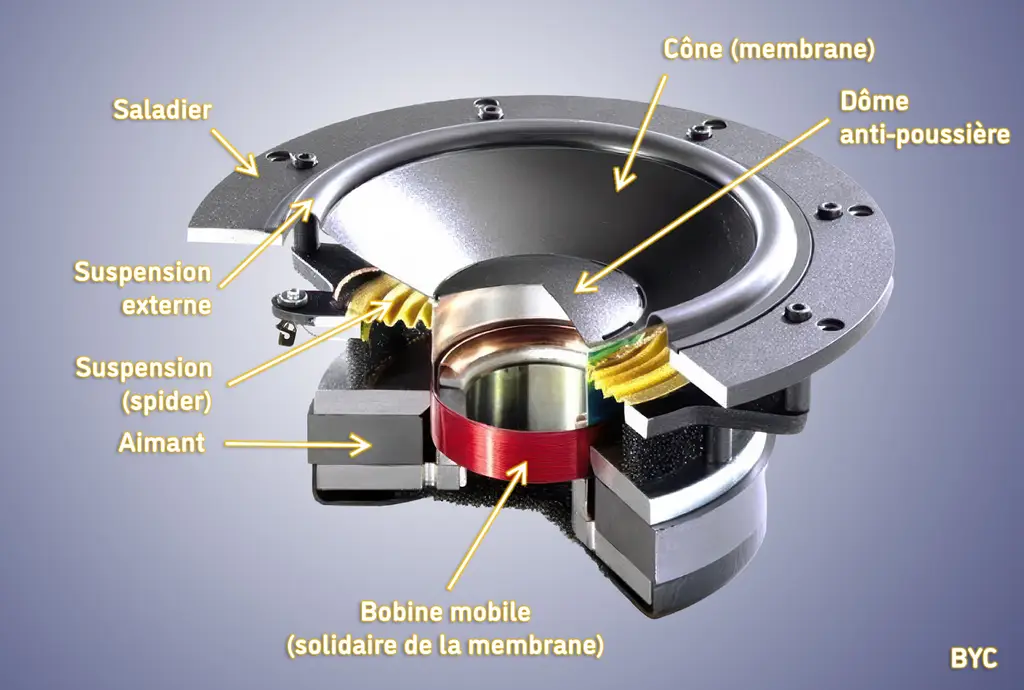

Ce qui est important à tenir en compte, c’est que le signal dans les systèmes analogiques est toujours sous forme de variation d’onde. C’est un phénomène continu. La pointe de lecture de la platine tourne-disques se déplace par vibrations. Ces vibrations sont transmises sous forme de variation de potentiel électrique par la cellule. Ces variations sont amplifiées par l’amplificateur analogique, qui envoie un signal électrique plus fort aux enceintes dont les bobines des haut-parleurs vont se déplacer en fonction de ce qu’elles reçoivent. Par exemple, quand l’onde est à son maximum, la bobine va pousser la membrane du haut-parleur vers l’avant et quand l’onde est à son maximum, la bobine va vers l’arrière. Le mouvement de la membrane du haut-parleur, solidaire de la bobine, va pousser l’air pour le mettre en mouvement, ce qui va produire dans notre oreille une sensation de son.

Une petite mise en garde. Si on utilise deux haut-parleurs, il faut veiller à les brancher dans le même sens pour éviter qu’un aille vers l’avant pendant que l’autre va vers l’arrière. Les ondes produites par les haut-parleurs tendraient à s’annuler, le maximum de l’un correspondant au minimum de l’autre. Voir un court topo sur la question. On utilise d’ailleurs ce phénomène pour les casques à réduction dynamique de bruit, mais c’est une autre histoire…

Le cas du magnétique

En plus des procédés purement mécaniques ou électromécaniques, des procédés de stockage magnétiques ont été inventés. Dans les bandes magnétiques analogiques, la magnétisation de la bande est plus ou moins forte. Ces variations, comme celle de la pointe de lecture, peuvent être amplifiées et envoyées dans le système de diffusion sonore. Nous verrons, toutefois, que la bande magnétique a survécu à l’ère analogique pour rejoindre l’ère numérique que nous allons évoquer maintenant.

L’arrivée du numérique

Le signal analogique est très simple à gérer. Il suffit de respecter les caractéristiques du signal électrique, le plus fidèlement possible, de la pointe de lecture de la platine, jusqu’à la bobine du haut-parleur.

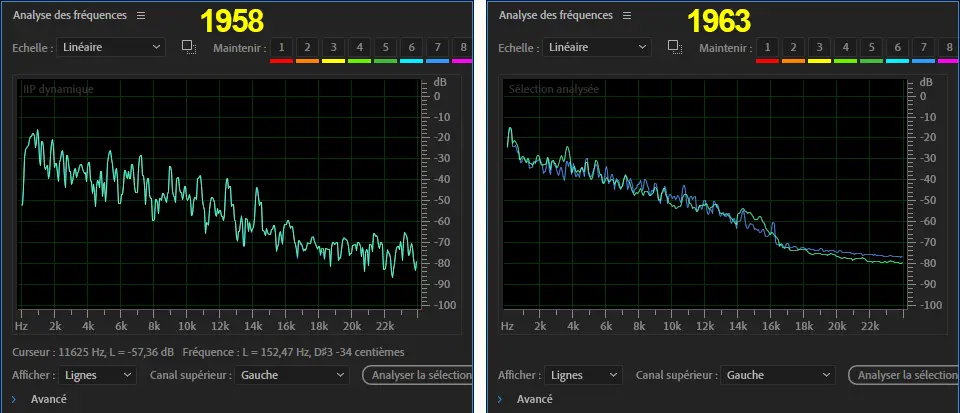

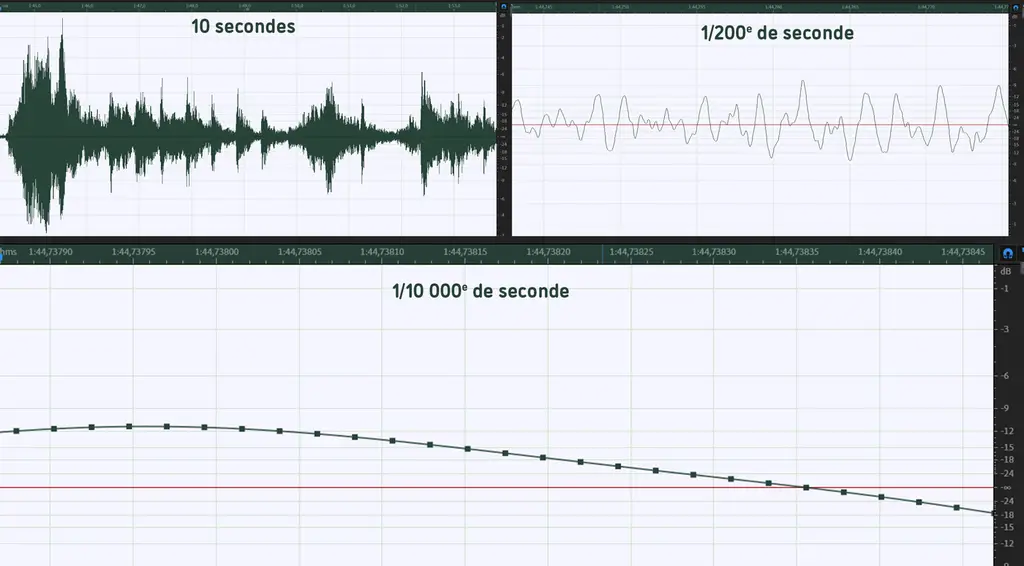

Le numérique exploite un autre principe. On mesure les caractéristiques d’un son à un moment donné. On mesure notamment son amplitude et ses fréquences (j’écris « ses » fréquences, car les sons musicaux sont des mélanges variés de fréquences et pas une onde sinusoïdale pure).

Cette mesure s’effectue à un moment donné. Les informations peuvent être retranscrites sous forme numérique, puisqu’on les a mesurées. On recommence une fraction de seconde plus tard et ainsi de suite pour toute la durée de la musique.

Cette opération qui consiste à diviser la musique en tranches s’appelle la quantification.

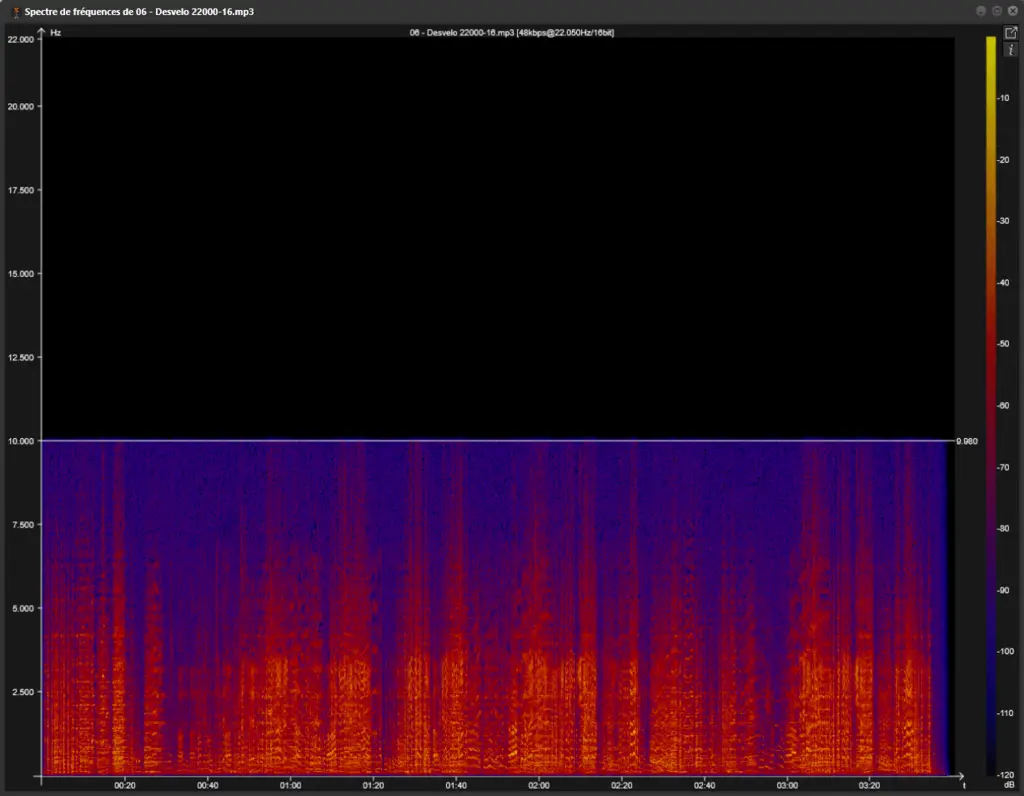

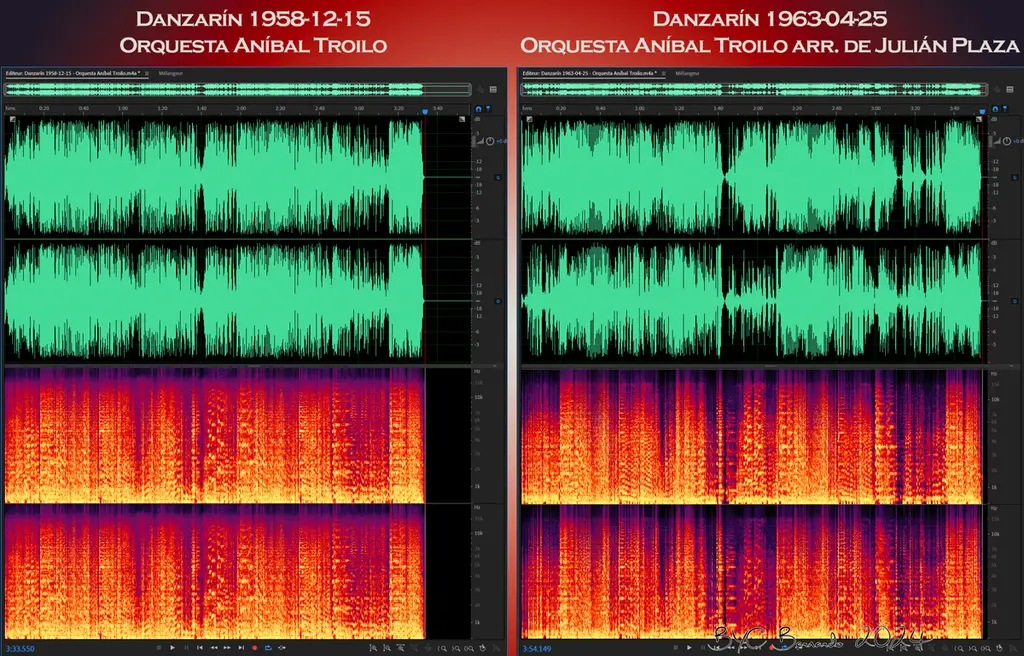

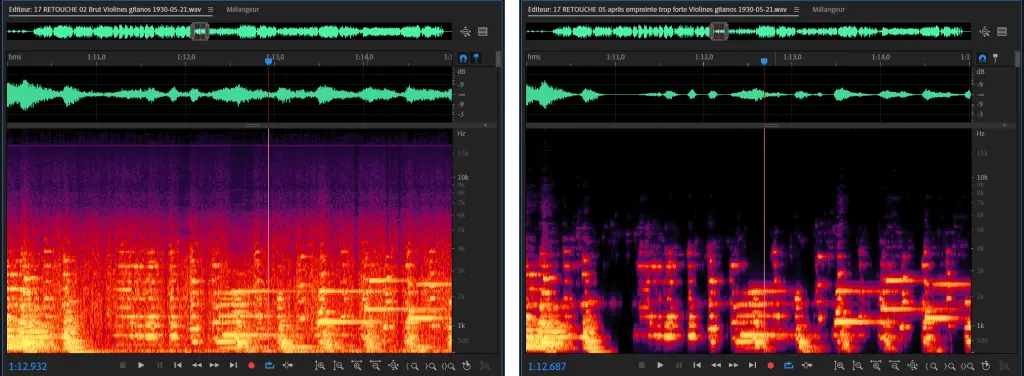

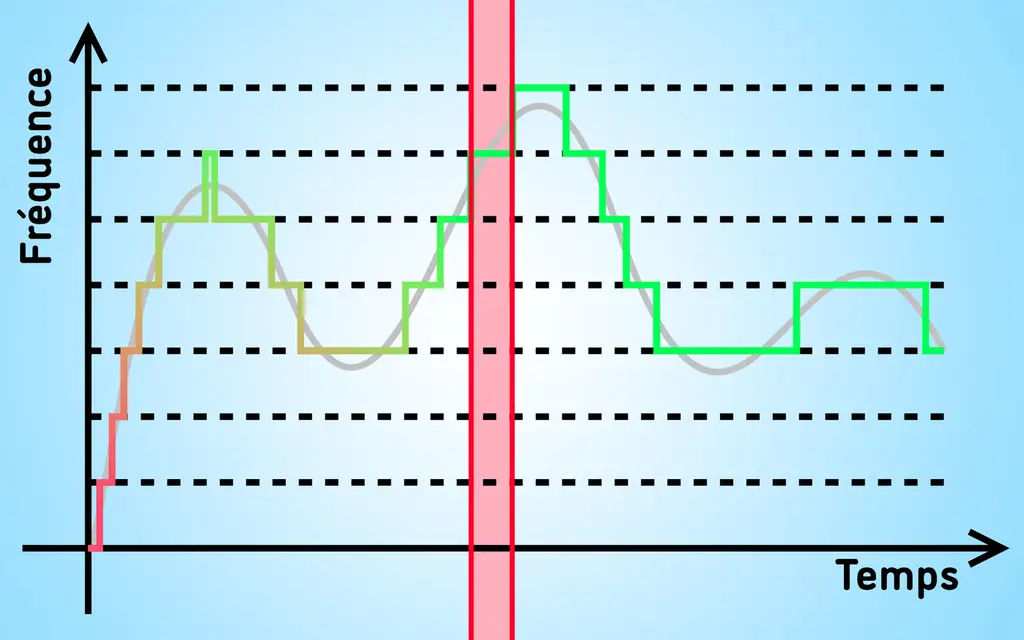

Pour bien comprendre, regardez l’espace entre les deux lignes rouges verticales. C’est un instant de la musique. La ligne verte horizontale dans la colonne rose indique la fréquence identifiée par la numérisation. On se rend compte, toutefois, que la courbe analogique (en gris) est ascendante durant le temps de cette quantification.

Il y aura donc une moyenne et pas une valeur exacte.

Lors de la restitution, on effectue l’opération inverse. On reproduit la fréquence enregistrée et on extrapole l’évolution jusqu’à la valeur suivante (ici, le palier vert à droite de la zone rose).

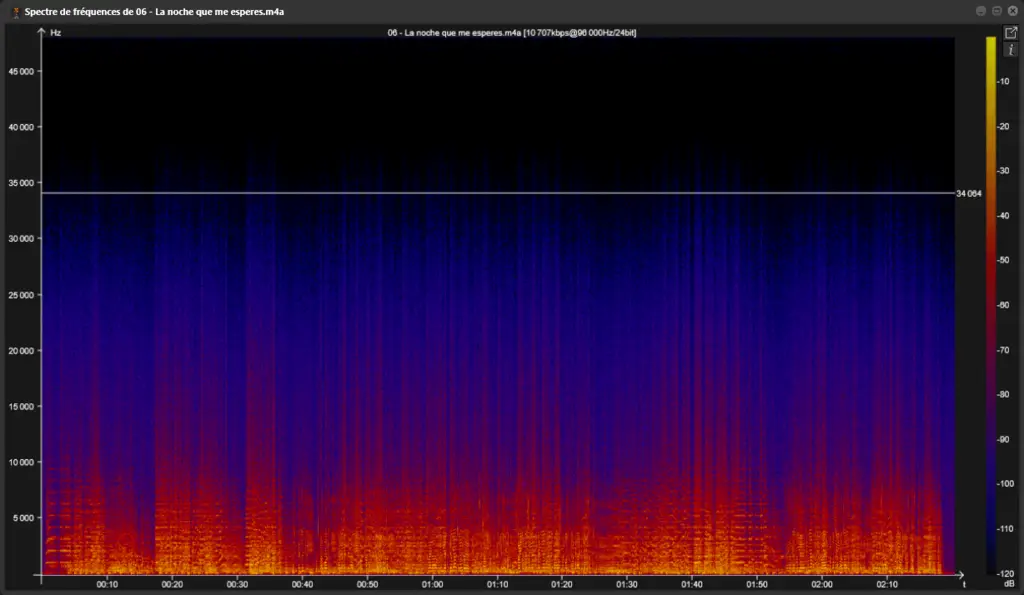

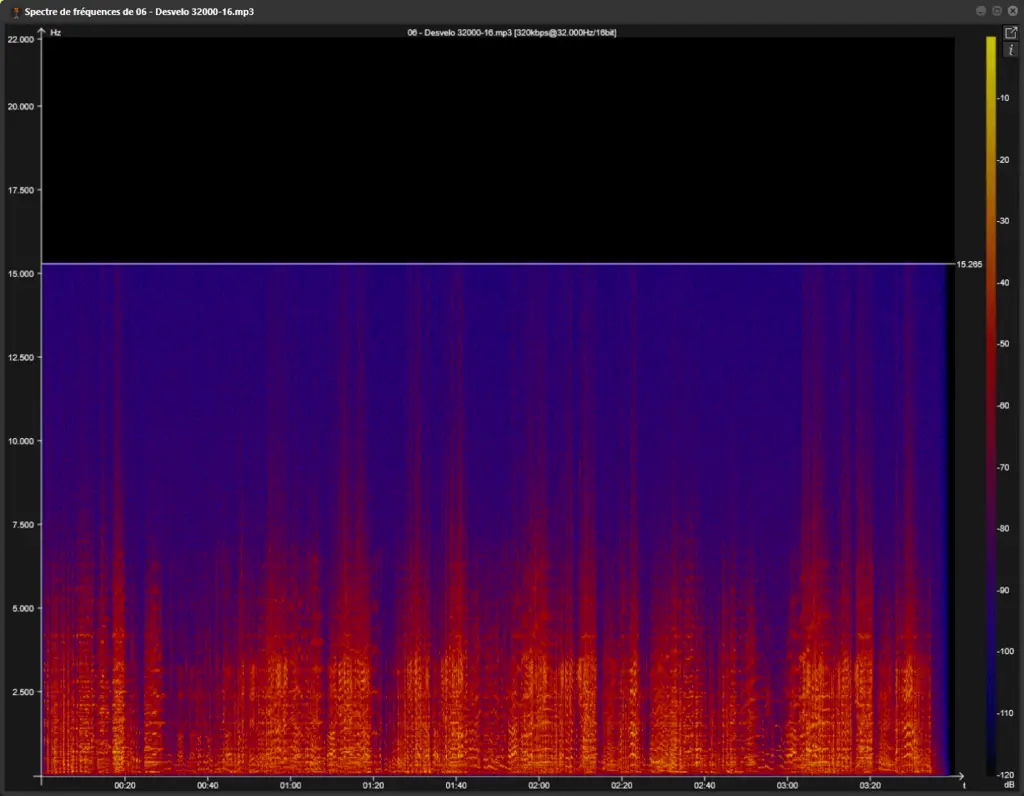

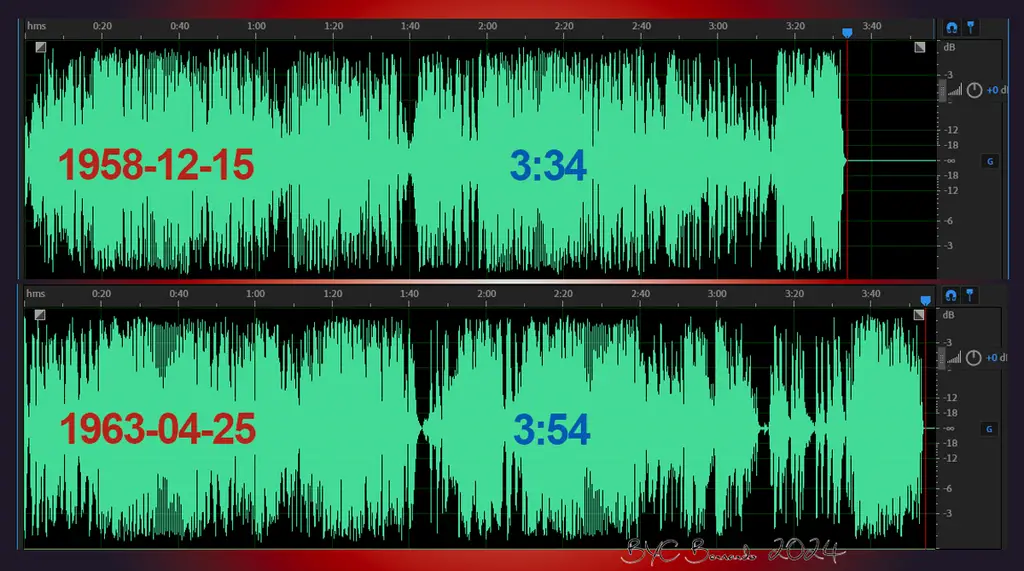

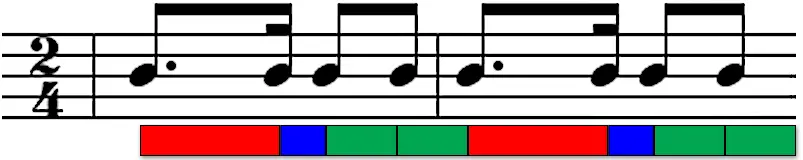

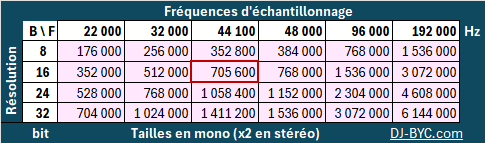

On pourrait penser que ces escaliers dénatureront la musique. Cela peut être le cas, mais pour éviter cela, on multiplie les mesures. Pour les CD, c’est 44 100 fois par seconde. Pour les DVD 48 000 fois par seconde. C’est la fréquence d’échantillonnage.

Ces échantillons rapprochés permettent de reproduire des sons jusqu’à une fréquence sensiblement égale à la moitié de cette fréquence d’échantillonnage, soit 22 kHz et 24 kHz, des valeurs supérieures aux capacités des oreilles humaines.

Le stockage de l’information de volume

La quantification, ce qui n’apparaît pas dans mon graphique précédent, mesure aussi le volume de la musique. C’est essentiel, car les nuances sont un élément majeur de la musique, enfin, de la plupart des musiques…

Le volume de l’information à stocker

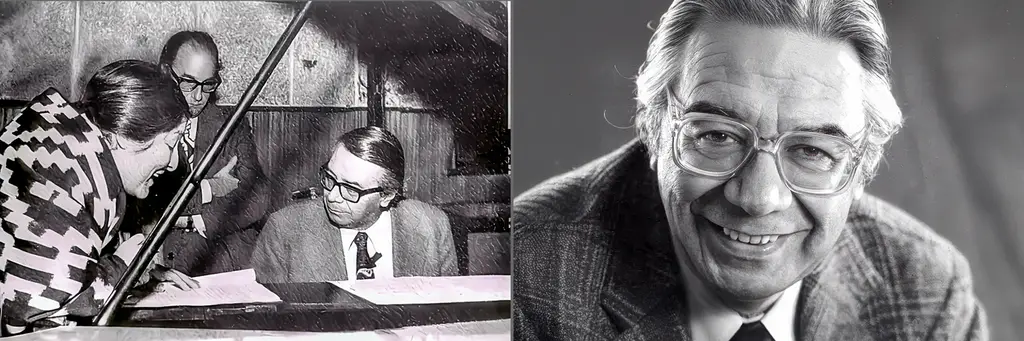

On a donc dans chaque case, pour chaque mesure, de nombreuses informations. Pour les stocker, il fallait de nouveaux types de supports. Le CD est le support qui a permis la généralisation de la musique numérique. Les studios d’enregistrement numériques utilisaient eux des magnétophones multipistes à bande, mais c’est un autre domaine.

Ce support reçoit de la musique échantillonnée à 44,1 kHz et sur 16 bits. C’est-à-dire que chaque mesure peut être codée avec 65,536 valeurs différentes.

Cela permet de stocker des fréquences de 20 à 20 kHz et des écarts de dynamique de 90 dB.

Ces valeurs sont suffisantes pour atteindre les performances des meilleures oreilles humaines, tout en offrant un rapport signal/bruit incroyable pour l’époque (même si dans le domaine de l’enregistrement numérique, le Dolby faisait des miracles en étant dans la même gamme de rapport signal/bruit…).

Il y avait tout de même un point noir pour les utilisateurs lambdas. Il n’y avait pas de système d’enregistrement grand public permettant de manipuler facilement ces énormes quantités d’informations.

Des enregistreurs de CD sont bien apparus, mais ils étaient lents et moyennement fiables. Les enregistreurs DAT étaient vraiment chers. Ils utilisaient des bandes magnétiques, ce qui permettait de faciliter les opérations d’enregistrements, mais en lecture et avec un accès séquentiel (il faut faire défiler la bande jusqu’au point qui nous intéresse, comme avec les cassettes Philips).

Peu de temps après, le MiniDisc résolvait ces deux problèmes. Il avait la facilité d’usage pour l’enregistrement d’un magnétophone à cassettes, mais son accès aléatoire permettait un accès instantané et indexé à la musique présente sur le MiniDisc.

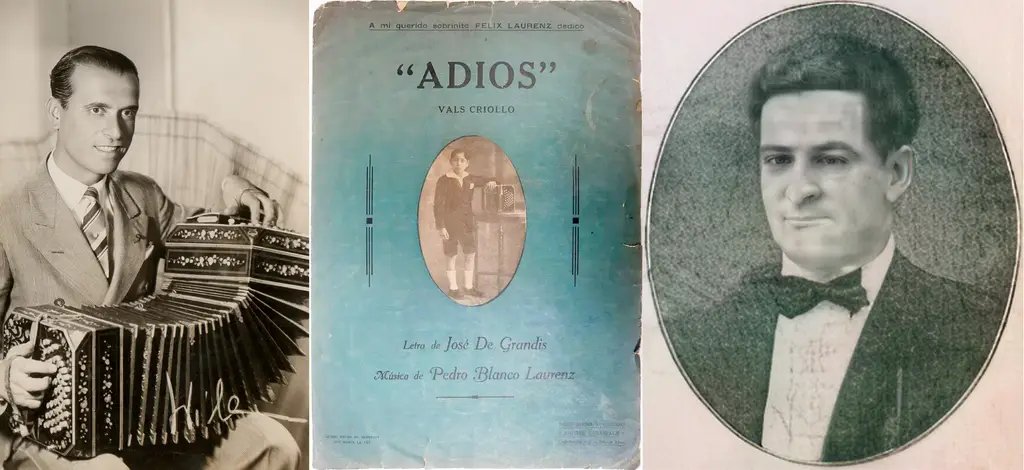

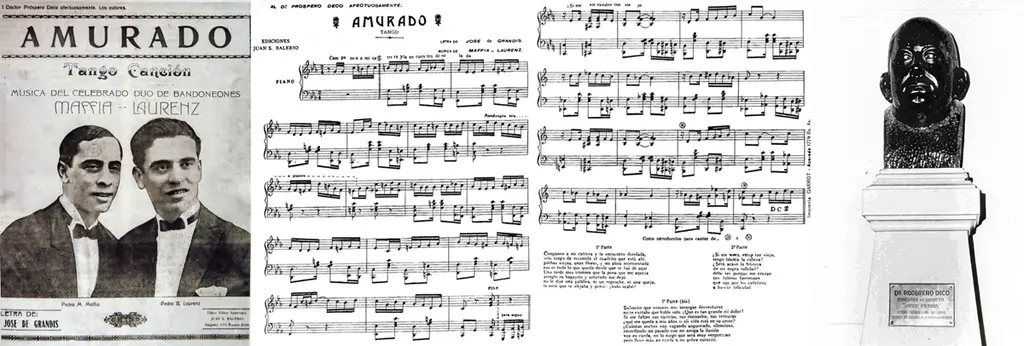

Dans mon cas, cela a été mon support favori pour numériser les disques Shellac. Augusto, un DJ parisien originaire de Bariloche, l’utilisait également en milonga.

L’informatique musicale

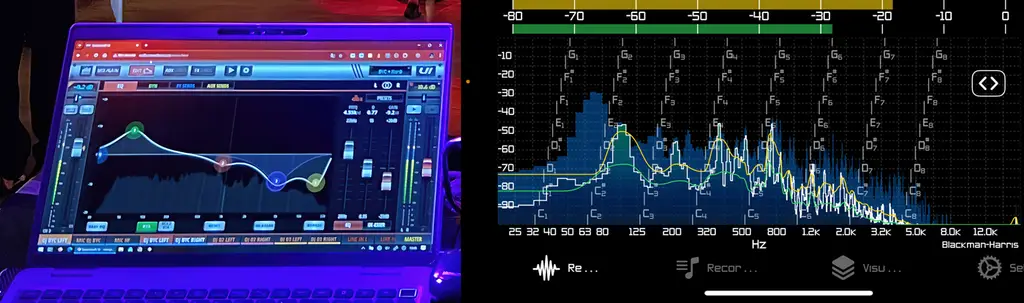

Aujourd’hui, la quasi-totalité des DJ utilisent un ordinateur. J’ai, je pense, été un des premiers à le faire, tout d’abord avec un ordinateur tour qu’il fallait triballer avec son écran, écran qui, même en 15 pouces, était lourd et encombrant.

Je rêvais donc d’un ordinateur portable, mais dans les années 90, c’était coûteux et les disques durs étaient très petits. Un disque dur de 40 Mo permettait de stocker un seul tango au format WAV… J’avais un disque dur SCSI de 160 Mo (un monstre pour l’époque), mais cela était bien sûr trop limité. C’est alors que je suis passé au MP3 à 128 ou 192 kbit/s, ce qui permettait de stocker 10 fois plus de musique. J’ai alors investi dans un lecteur Syquest et une flopée de disques de 88 Mo et dans mon premier ordinateur portable. Un truc avec un écran monochrome, mais offert avec une souris « Colani » et une calculatrice du même designer…

Le système devenait viable et, vers 2000, j’ai inauguré ce portable et les Syquests avec Winamp, un logiciel qui permettait également de changer la vitesse de la musique. Royal, non ? Un disque de 1 Go en interne quelques années plus tard m’a permis d’avoir plus de musique avec moi. Aujourd’hui, je suis passé à 4 To…

Tout cela pour dire que le MP3, qui est un retrait par rapport aux capacités du CD a été salvateur pour utiliser l’informatique en milonga.

Le MP3 devait également se développer à cause des faibles performances d’Internet de l’époque, même si j’avais Numéris, un système qui permettait d’atteindre 64, voire 128 kbit/s en agrégeant deux canaux, mais en doublant aussi le prix de la communication…

Aujourd’hui, avec l’ADSL ou la fibre, on a oublié ce temps où il fallait des heures pour les transferts et qu’ils étaient facturés à la minute…

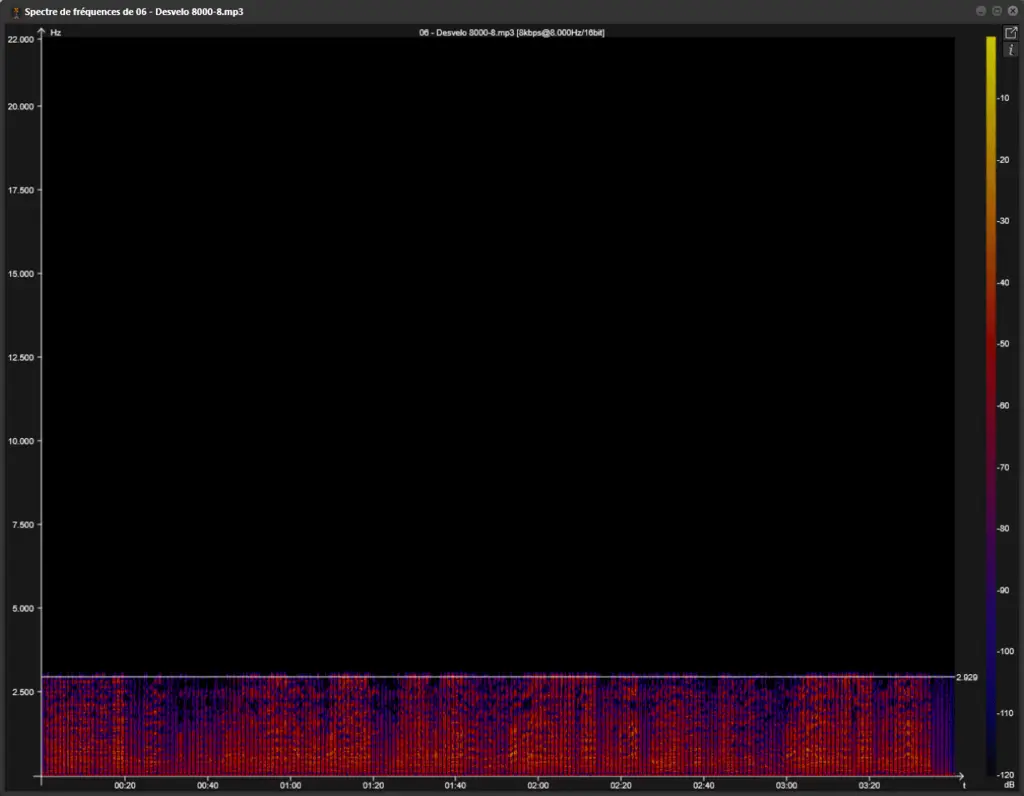

Comment le MP3 a permis de réduire la taille des fichiers

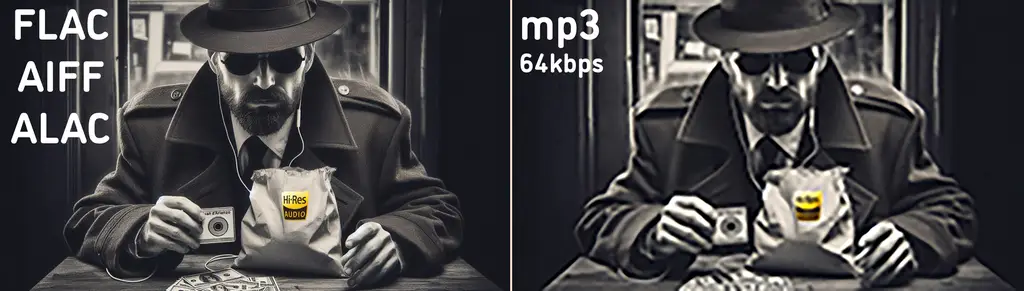

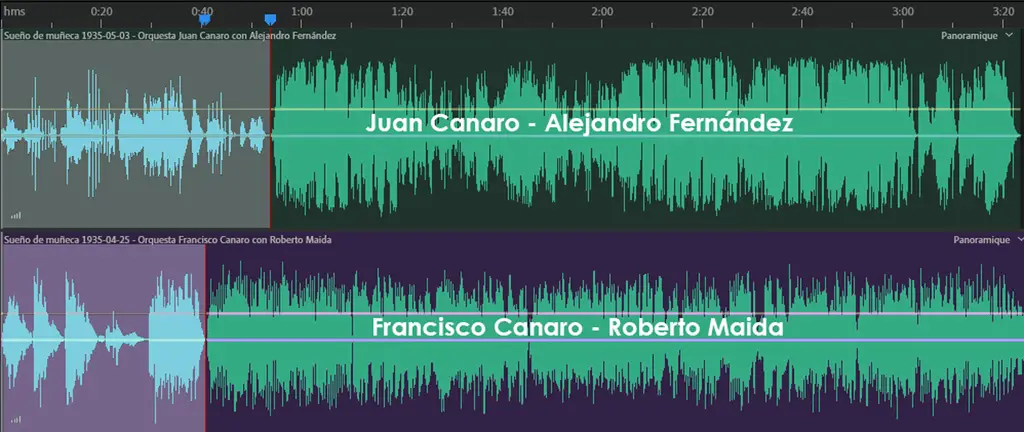

Un tango au format WAV, qualité CD, occupe environ 30 Mo. Un fichier MP3 à 128 kbit/s occupe environ 3 Mo, soit 10 fois moins que le fichier sans compression.

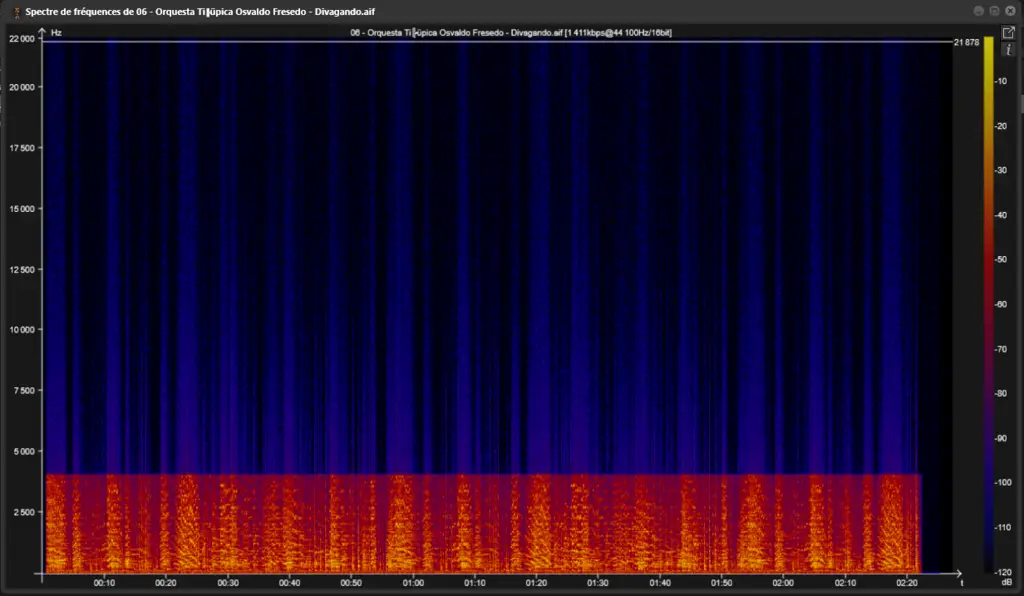

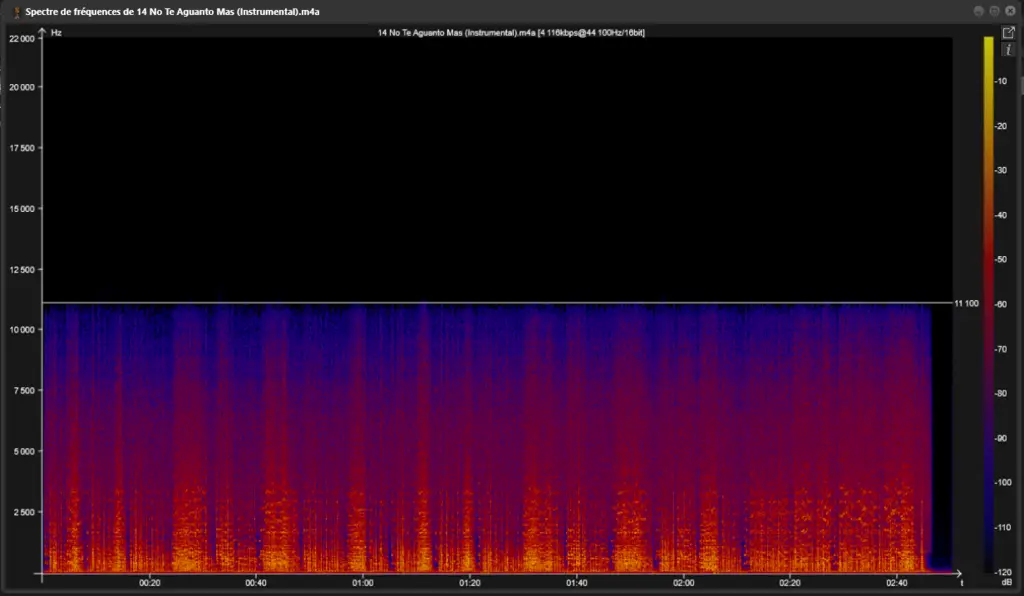

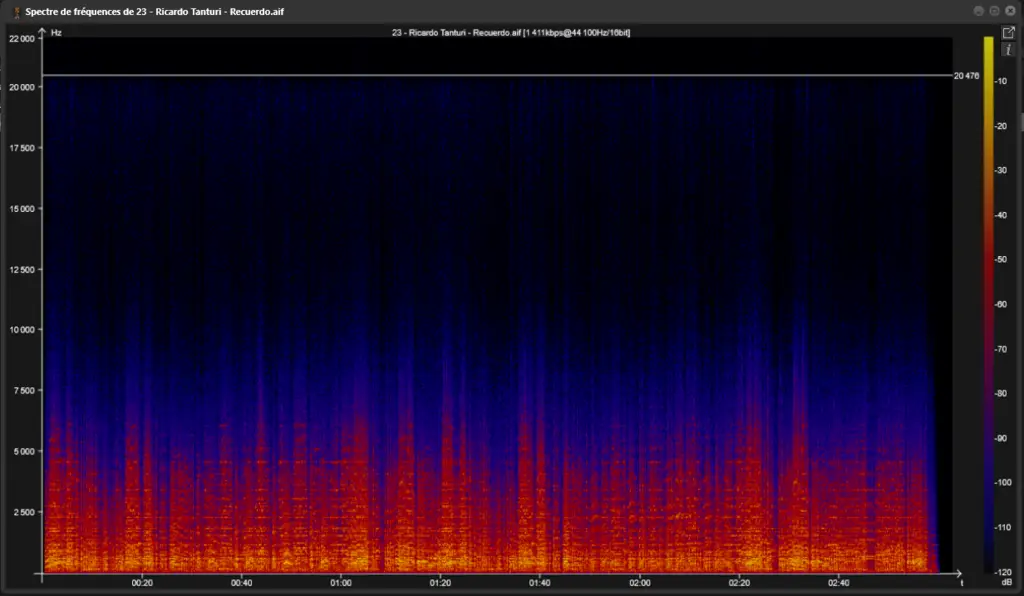

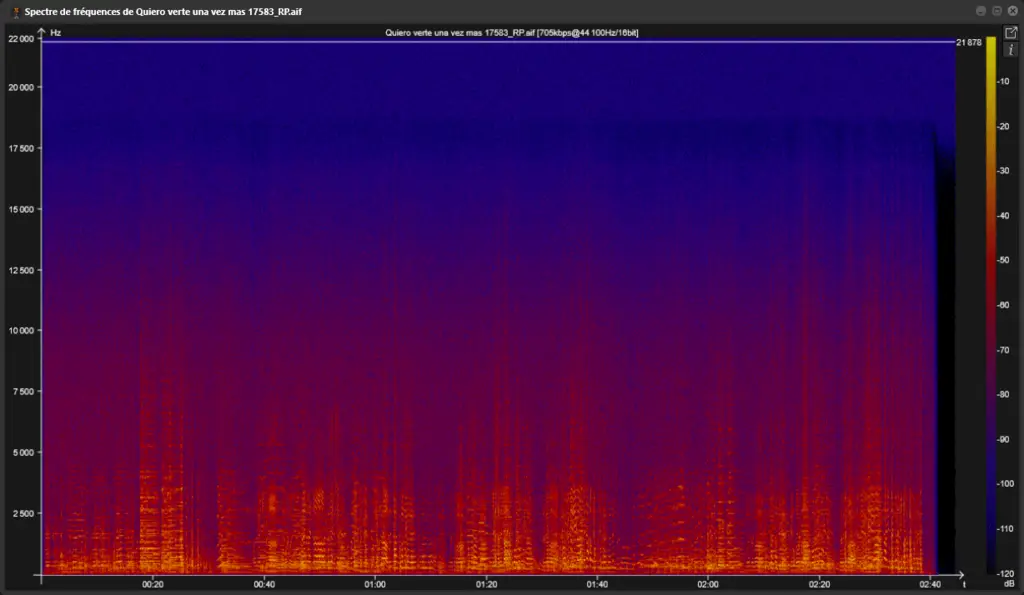

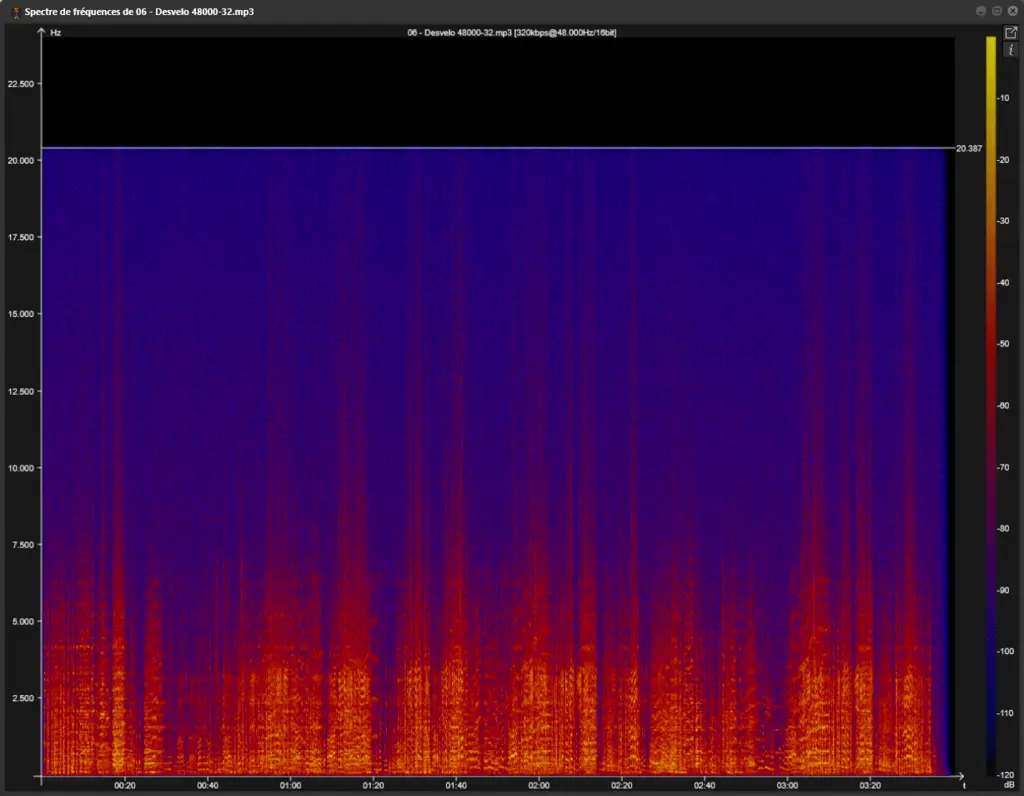

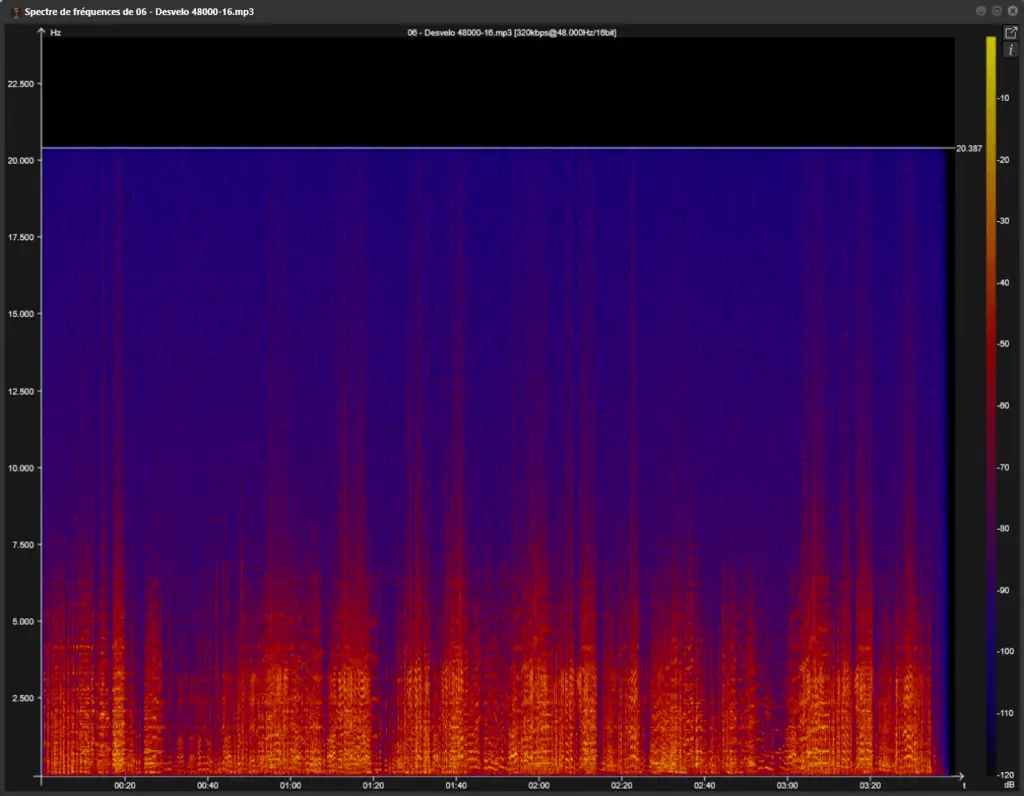

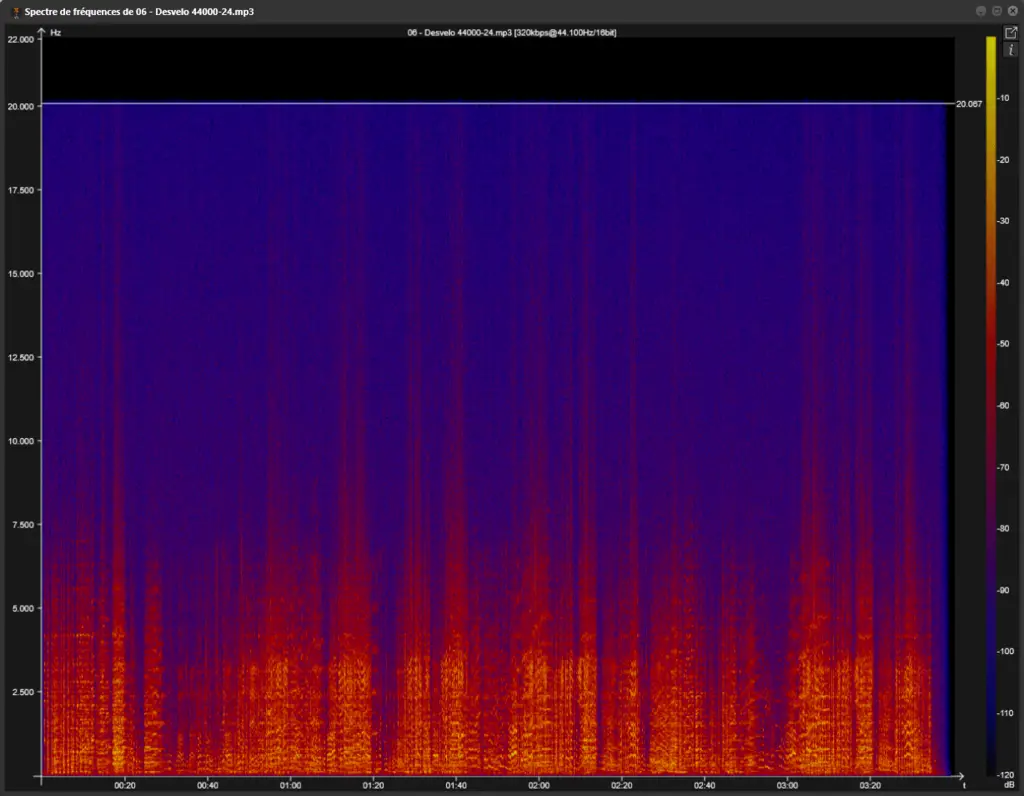

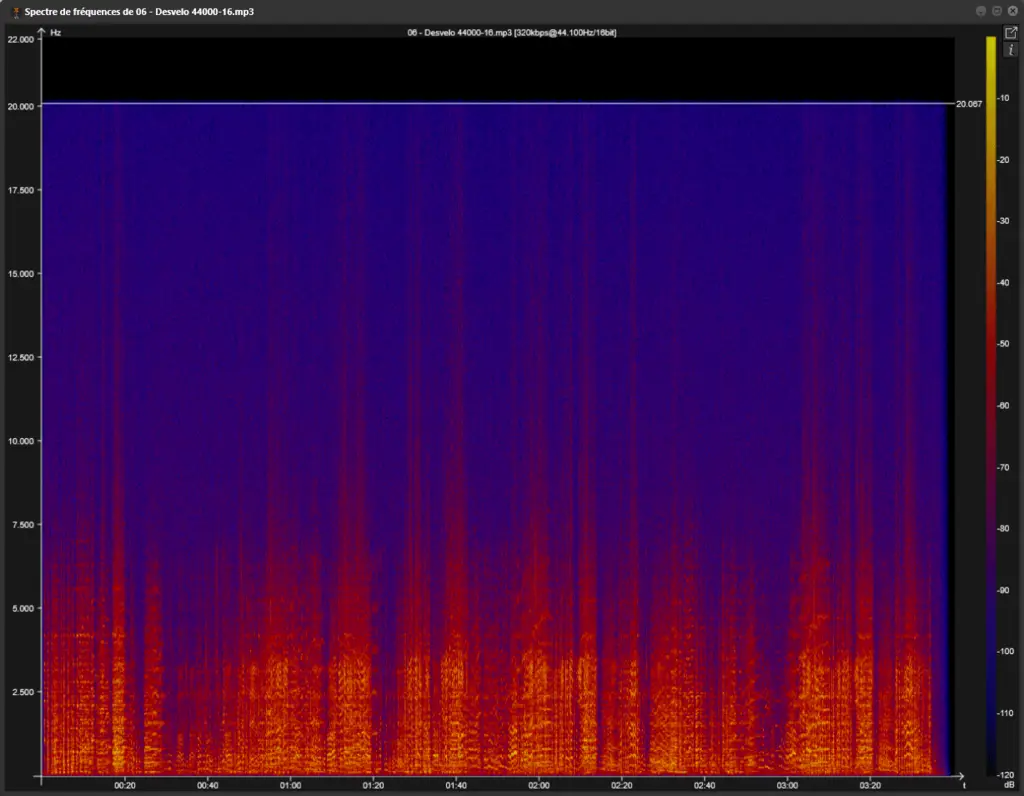

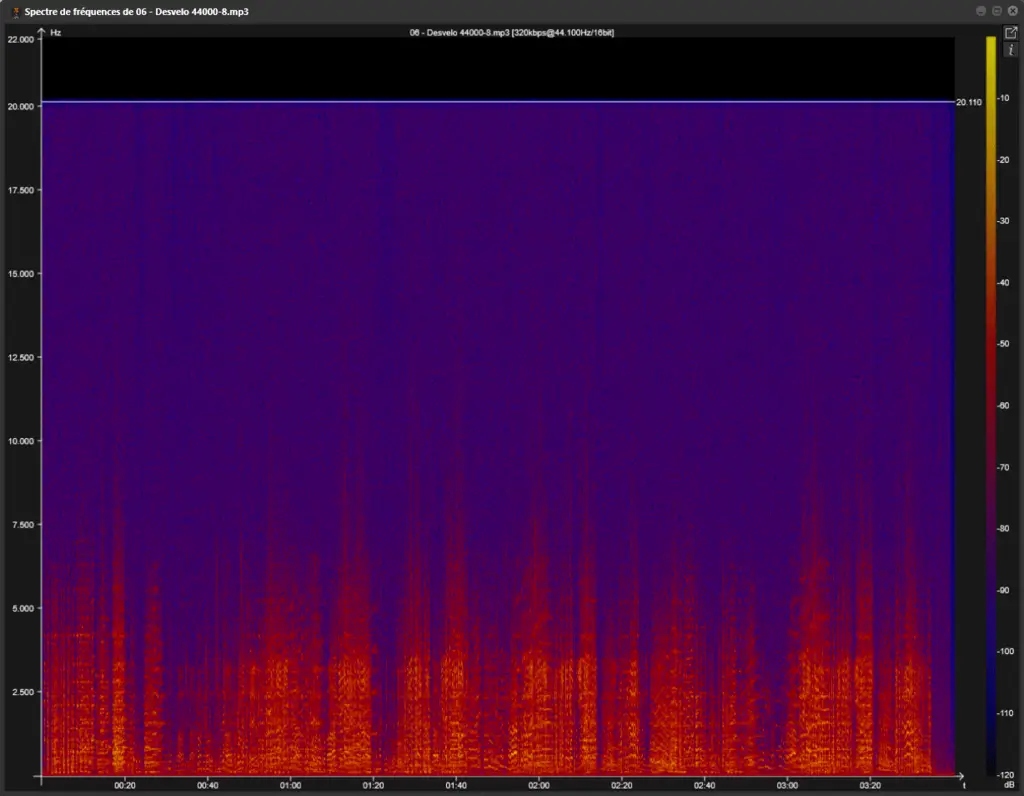

Un fichier MP3 stéréo en qualité « CD », 44,1 kHz et 16 bits devrait faire également 30 Mo s’il n’avait pas de compression. Un fichier audio stéréo au format CD demande un débit de 1411 kbit/s. Le meilleur MP3 est limité à 320 kbit/s. Il faut donc comprimer environ 4 fois le fichier pour le faire entrer dans son format.

Cela se fait en supprimant des données estimées inutiles ou pas utiles. Sur une musique relativement simple, c’est réalisable, mais plus complexe pour de la musique plus riche.

Si on choisit un débit plus faible, par exemple 128 kbit/s, et que l’on a conservé les valeurs initiales de 44,1 kHz et 16 bits, il faut donc augmenter très sensiblement la compression et là, les pertes commencent à s’entendre, comme vous avez pu l’écouter dans mon article « Détecter la musique trichée ». https://dj-byc.com/detecter-la-musique-trichee/

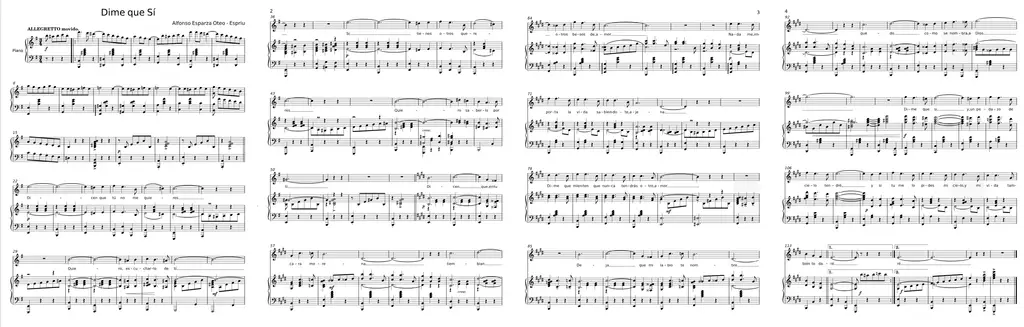

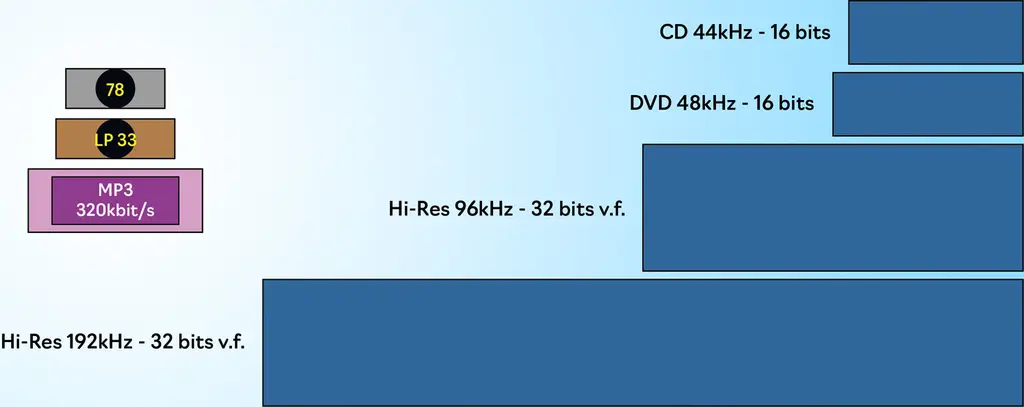

Taille relative des boîtes à musique

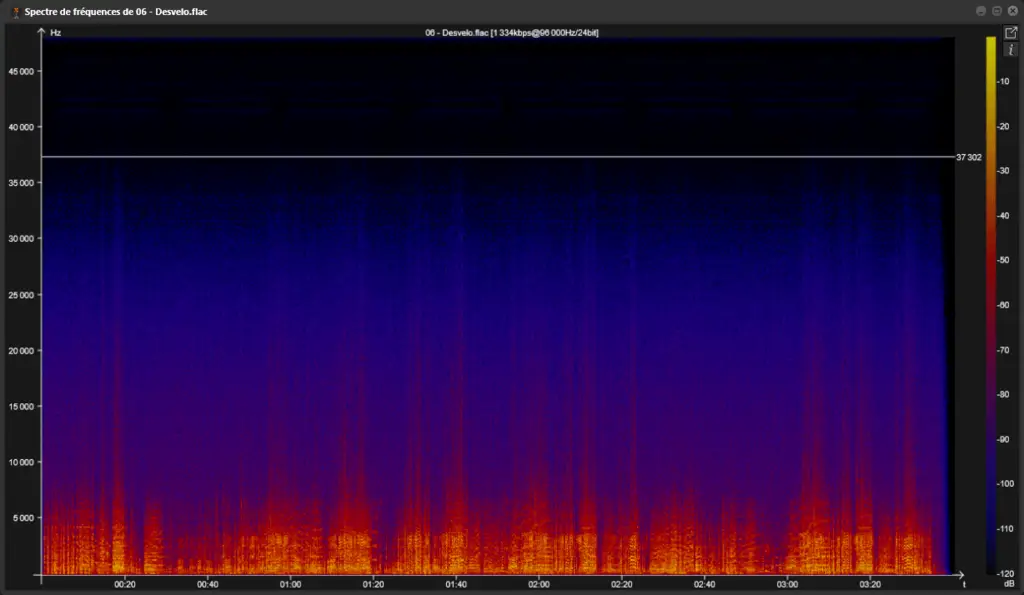

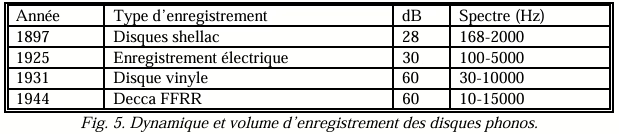

En haut à droite, le format CD (44,1 kHz/16 bits). En dessous, le format DVD et les formats Haute résolution. Ces deux derniers formats permettent d’enregistrer des gammes de fréquences bien au-delà du nécessaire et des différences de niveaux sonores supérieures à ceux qui pourraient se rencontrer sur terre. Ce sont donc des formats destinés à l’enregistrement professionnel. Par exemple, si le volume d’enregistrement a été trop faible, on pourra l’augmenter sans rajouter de bruit de fond, ce qui serait impossible avec un format CD ou DVD.

On restera donc probablement à des valeurs raisonnables pour ce qui est de la diffusion de la musique en conservant les valeurs du CD ou du DVD.

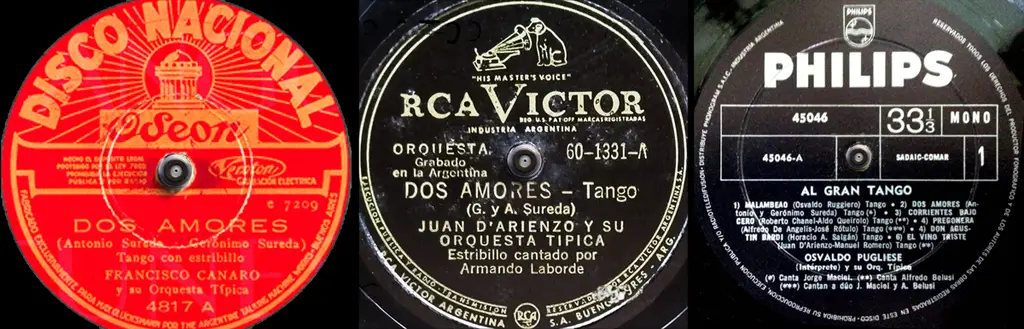

Pour vous enlever toute hésitation, je vous présente ce qu’occupent les formats traditionnels (LP 33 tours et shellac 78 tours) en comparaison de la boîte du CD.

Je commencerai par le cas du MP3. La partie centrale est la taille du fichier. La partie qui l’entoure, en rose, c’est l’espace que va retrouver la musique après la décompression. En théorie, on retrouve dans la musique décompressée, la même gamme de fréquences et la même dynamique que le CD. La différence que l’on peut éventuellement noter dans de bonnes conditions vient des artefacts de compression qui ont restitué des détails un peu différents de ceux d’origine.

Dans les deux boîtes supérieures, j’ai placé le 78 tours et le 33 tours. On voit qu’il y a beaucoup de marge de manœuvre. Les capacités du CD sont nettement supérieures à celles de ces deux supports.

Certains pourraient affirmer que le rendu analogique est plus doux, meilleur ou je ne sais quoi, mais il s’agit plus d’un fantasme, notamment pour la musique historique du tango, qui n’a pas bénéficié des tout derniers progrès du disque noir.

Le test est facile à faire. Placez un « mélomane » en écoute aveugle et demandez-lui s’il écoute la version CD ou la version shellac. Bien sûr, vous lui aurez offert le meilleur casque, ou une chaîne hi-fi haut de gamme pour être beau joueur.

S’il trouve à chaque fois sans se tromper, renouvelez le test dans une milonga avec une bonne sono. Si ce phénomène continue de toujours différencier le disque noir de sa copie numérique en qualité CD, c’est assurément que votre transfert est de très mauvaise qualité.

Dans ce cas j’ai un article pour vous aider, et éventuellement un autre sur le nettoyage des disques…