Les Portègnes appellent leurs bus, des colectivos et plus affectueusement encore, des bondis.

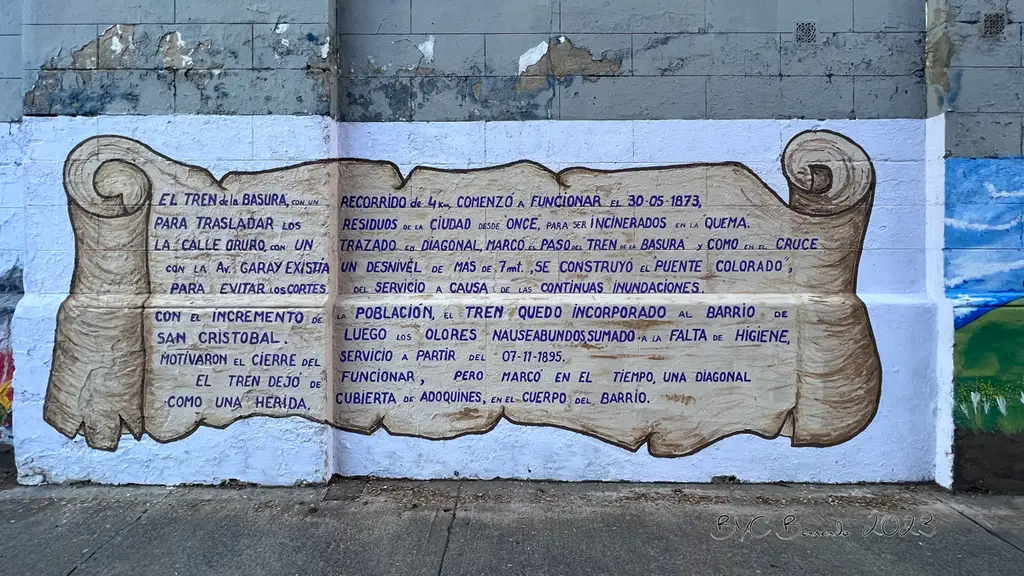

Nos tangos du jour sont de simples évocations à l’occasion de la fermeture d’une ligne que j’aimais bien. Voici donc quelques anecdotes qui peuvent intéresser ou amuser les touristes qui découvrent cette merveilleuse ville de Buenos Aires.

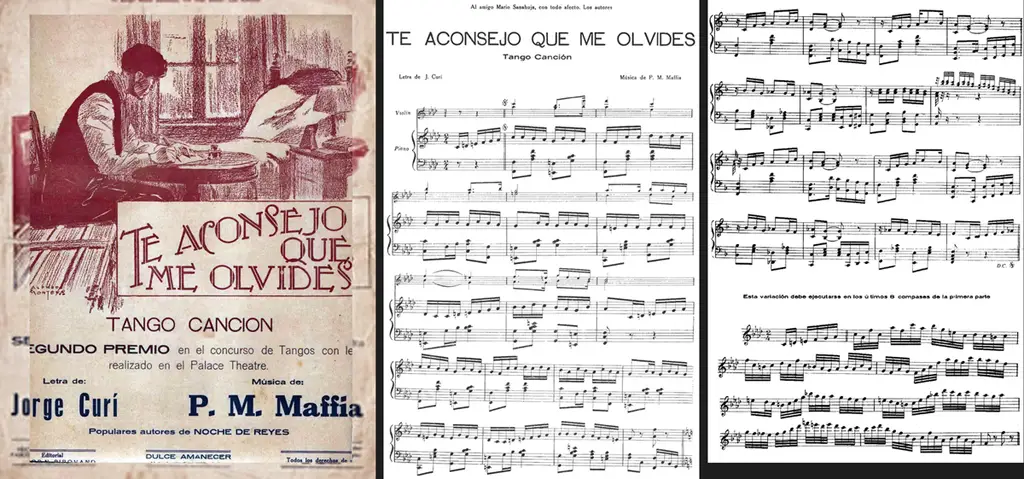

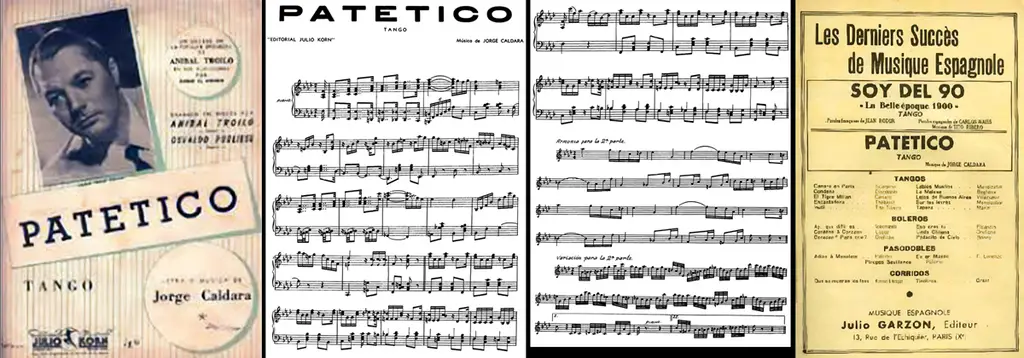

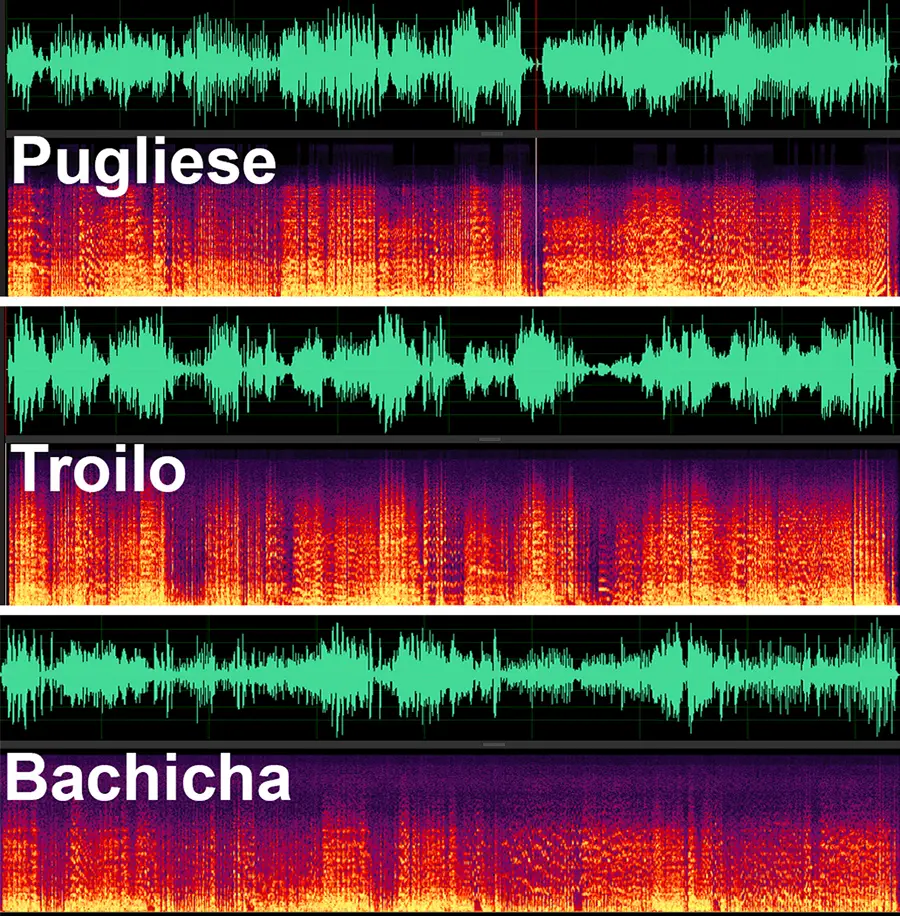

Nous serons accompagnés par deux tangos chansons dont vous trouverez les paroles et leurs traductions en fin d’article.

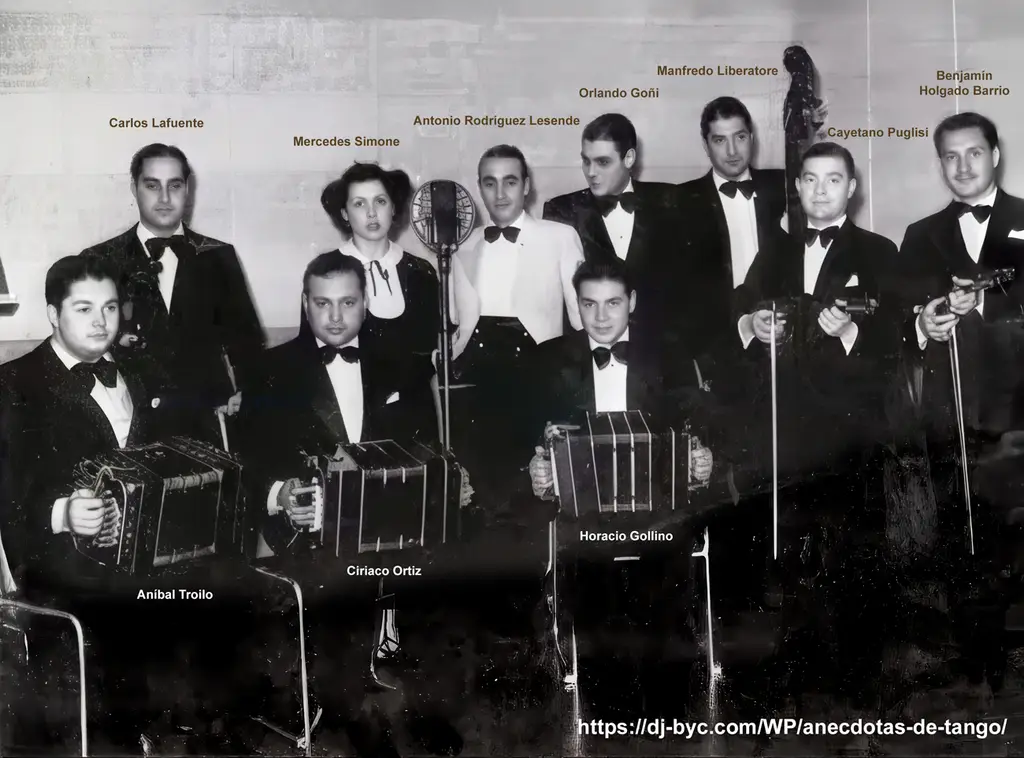

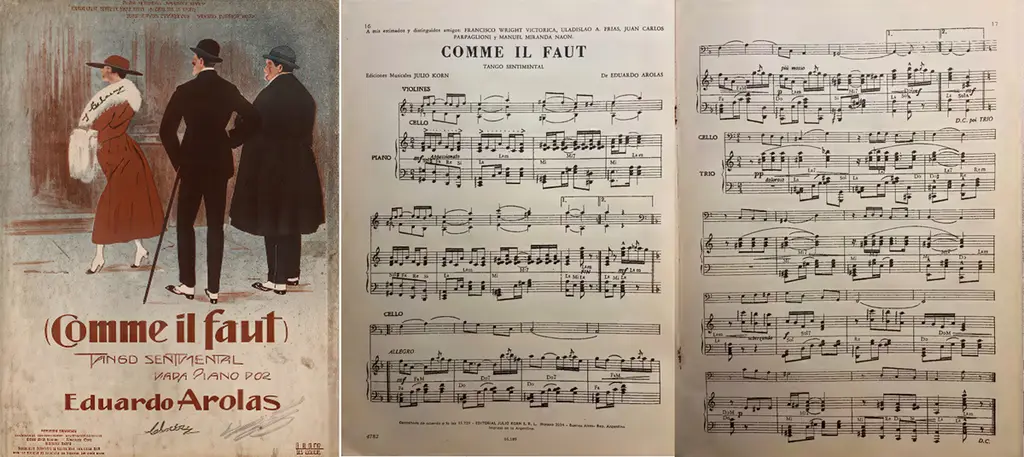

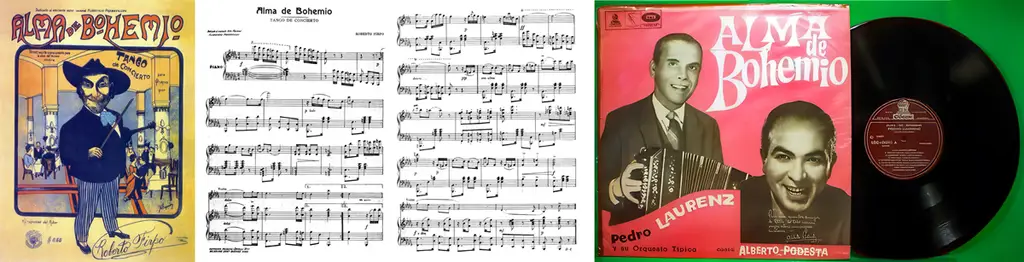

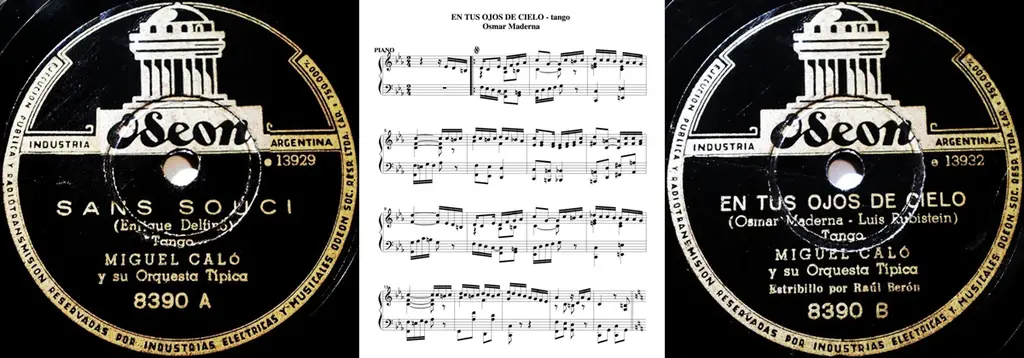

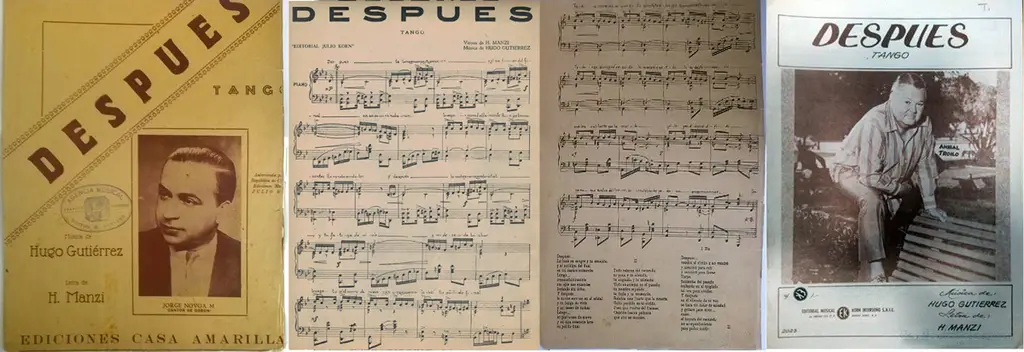

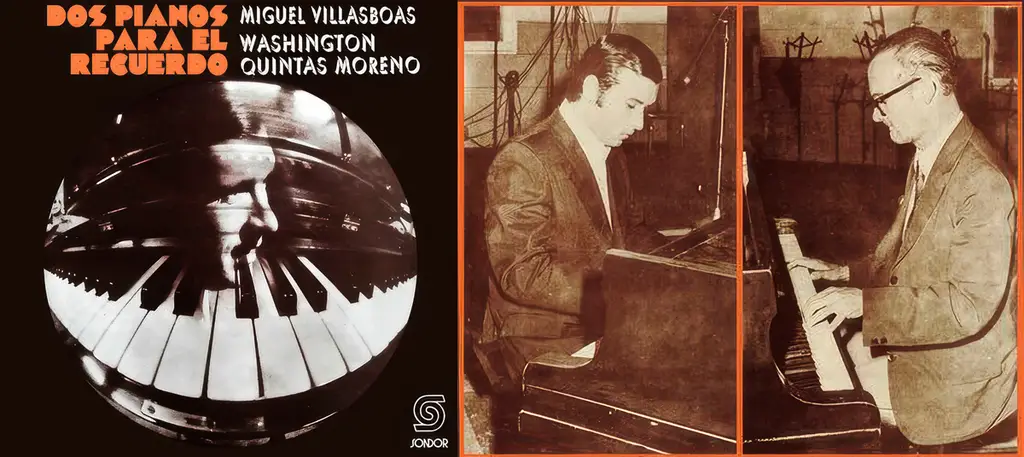

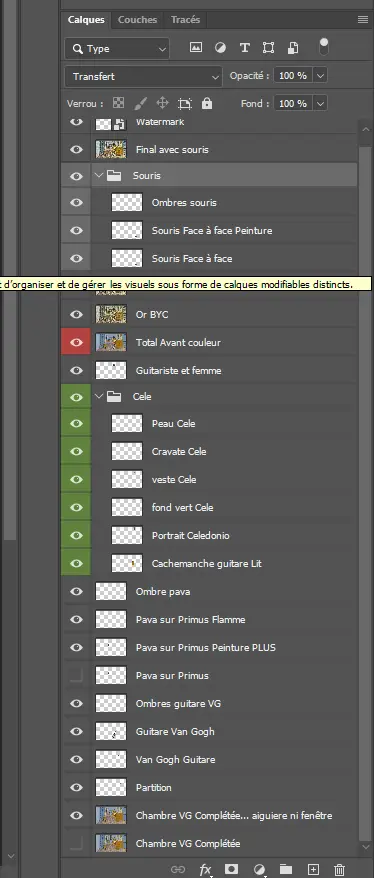

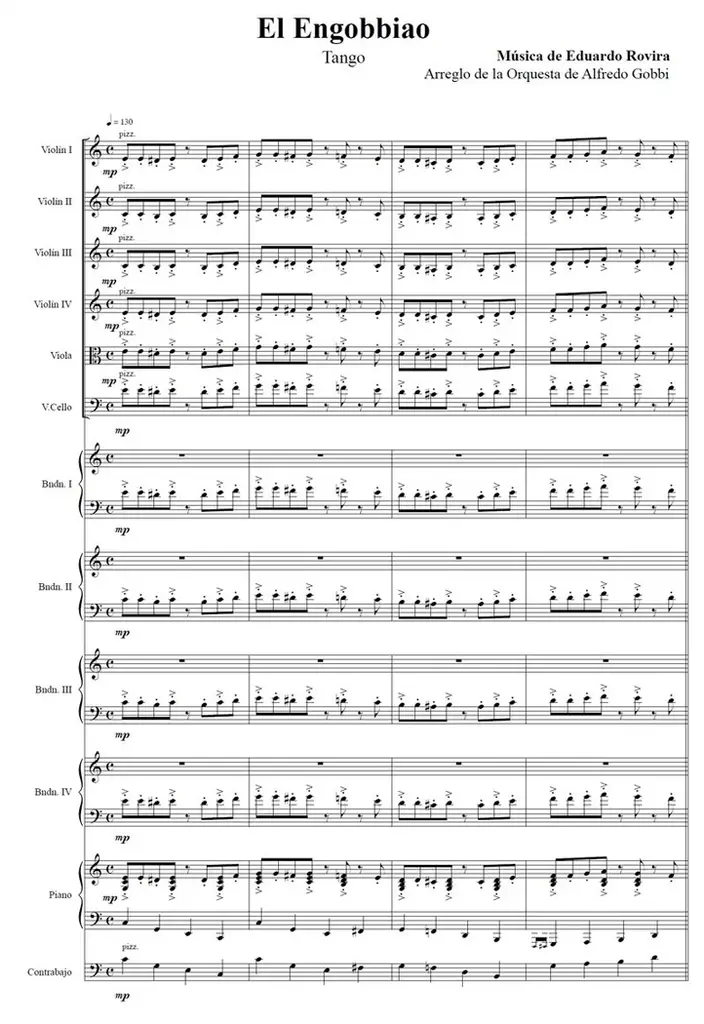

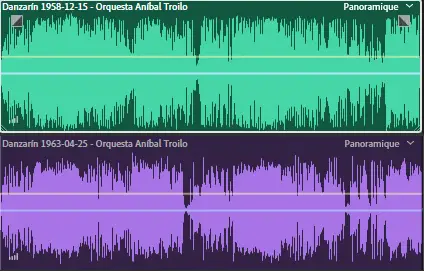

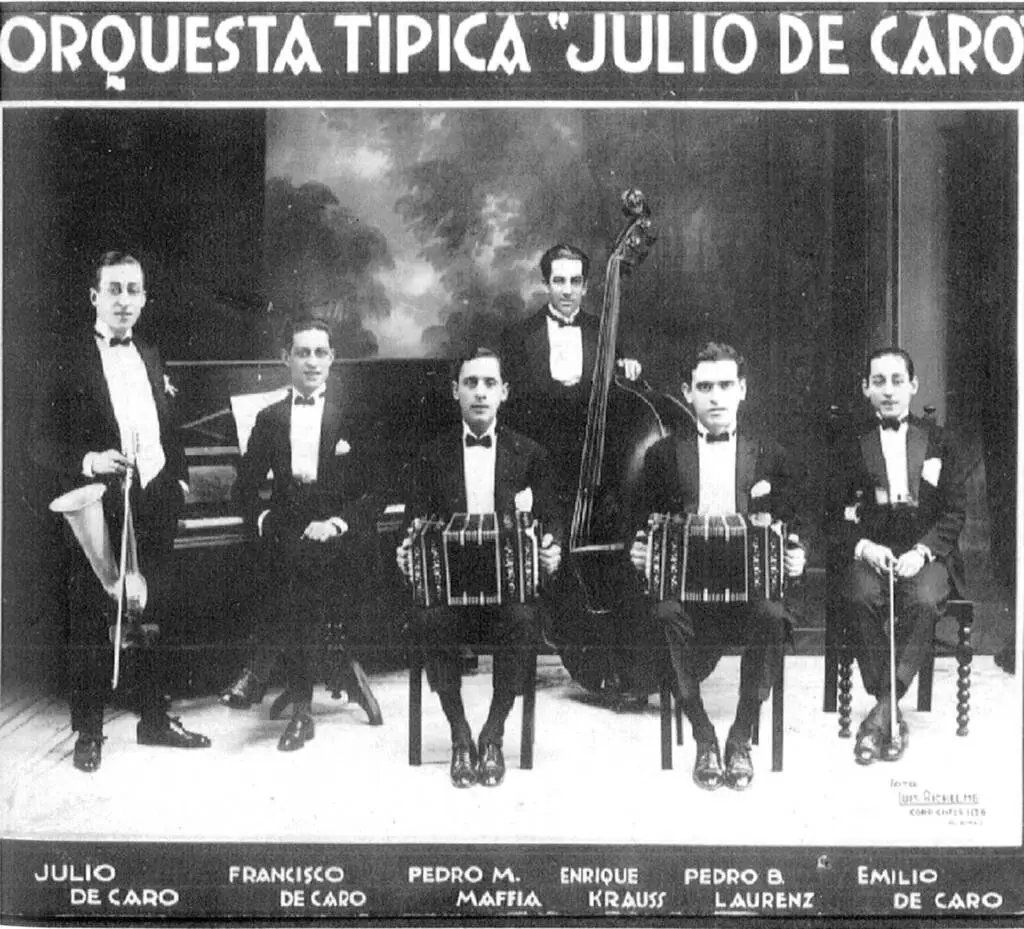

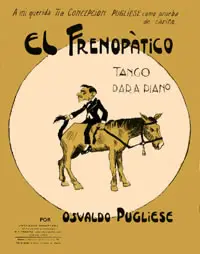

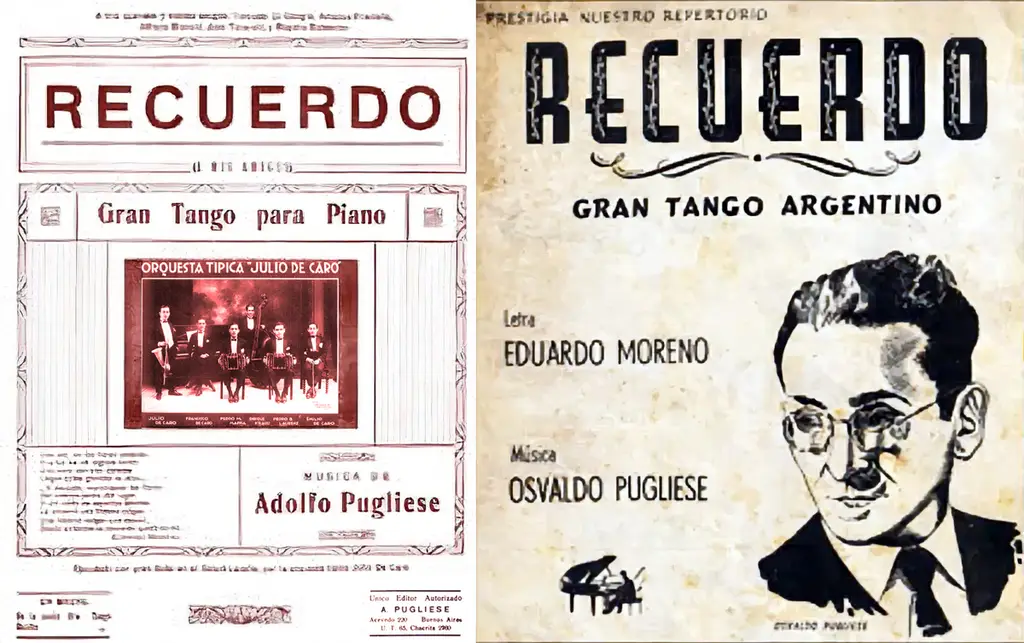

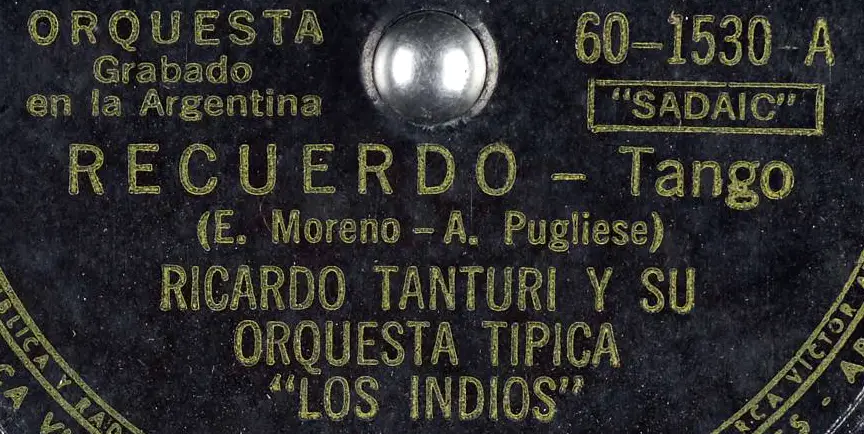

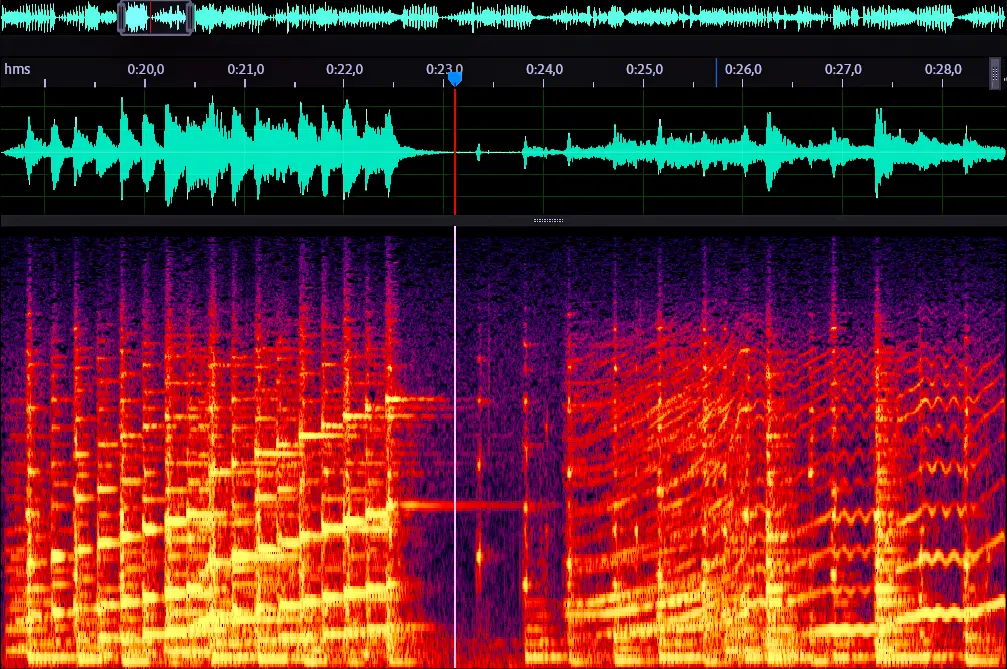

Pour commencer en musique

Ce ne sont pas des tangos de danse, mais ils évoquent le colectivo. Je donne les paroles et leurs traductions en fin d’article.

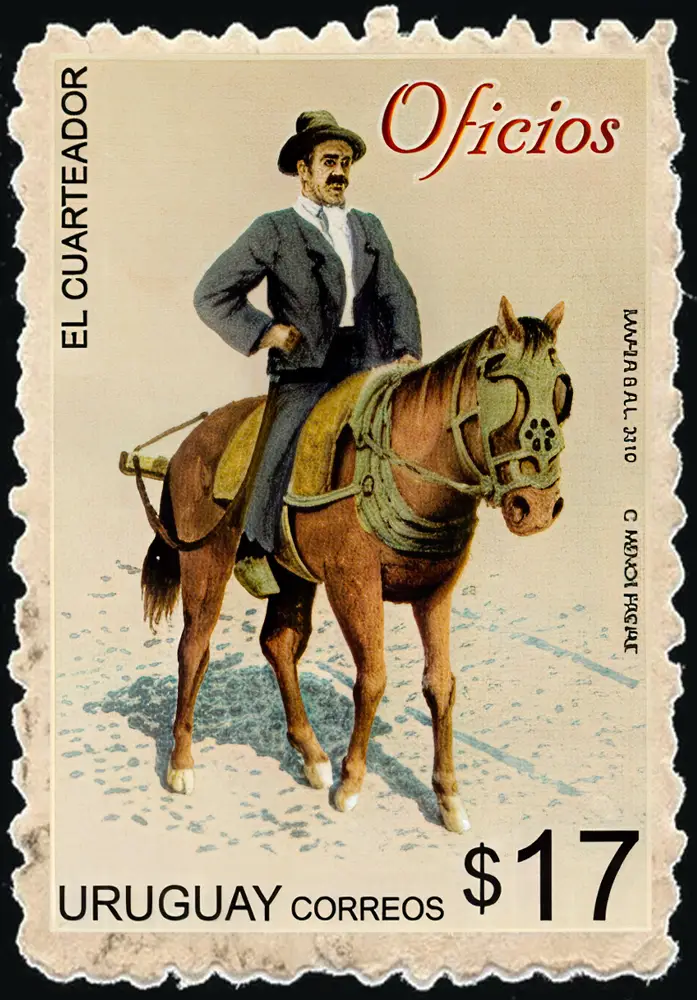

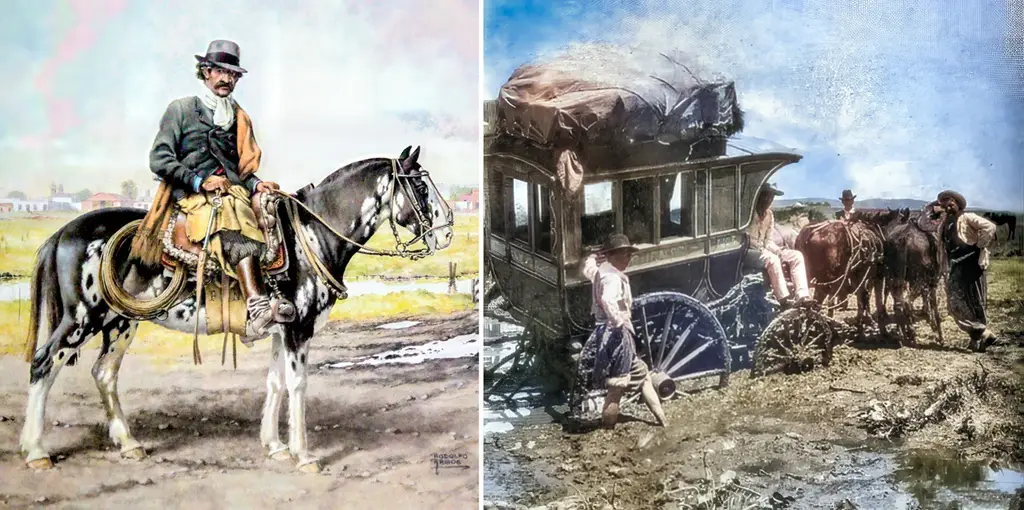

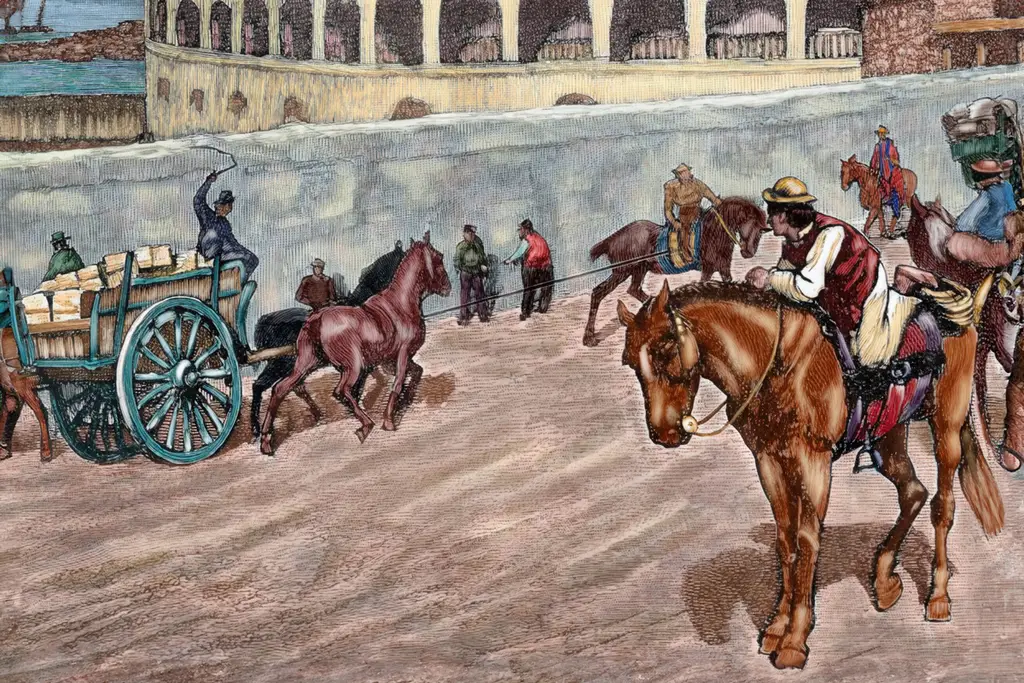

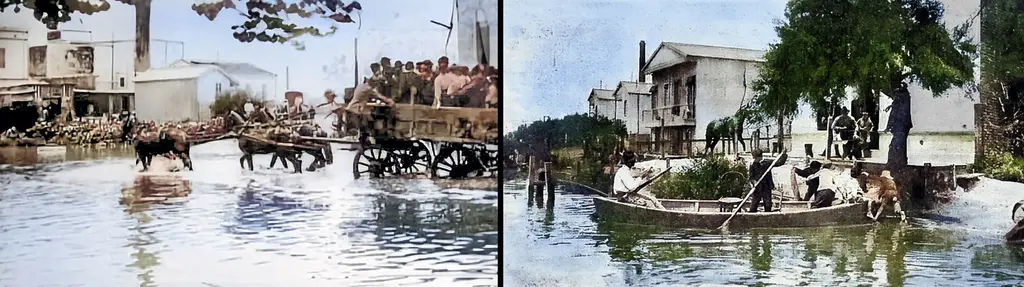

Un tout petit peu d’histoire

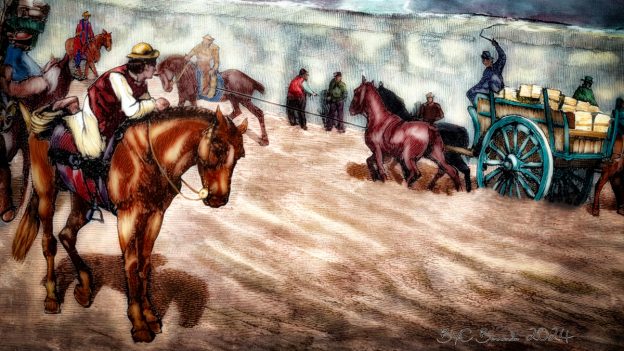

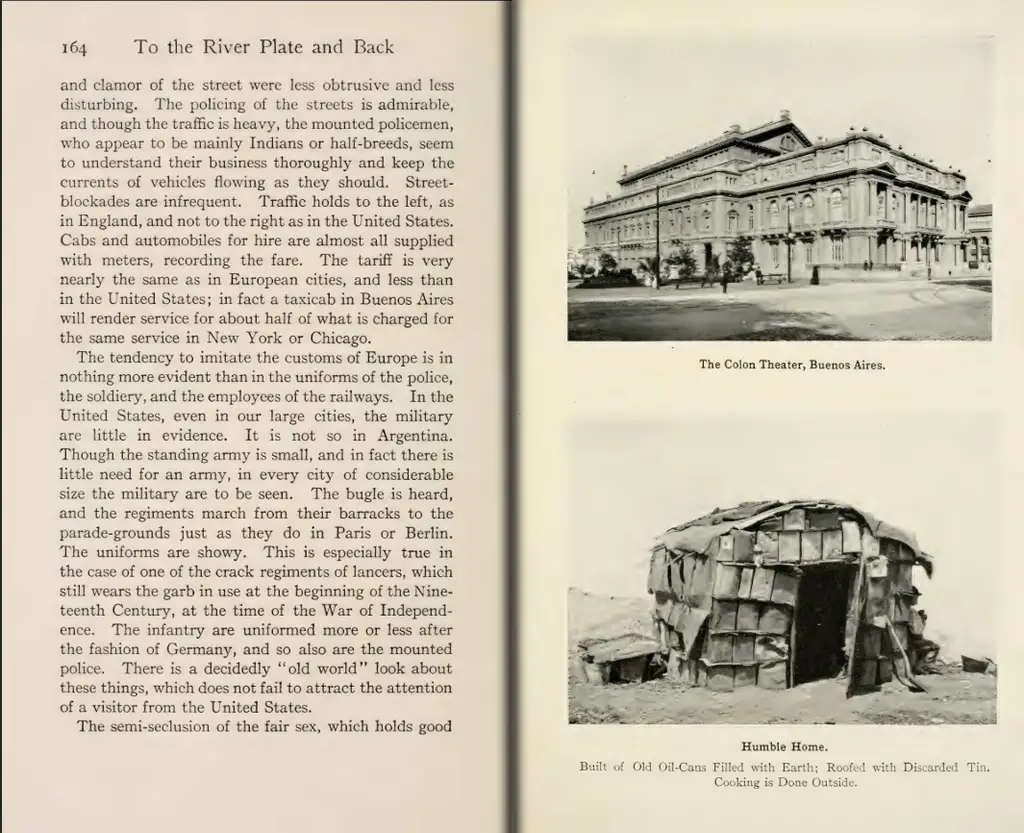

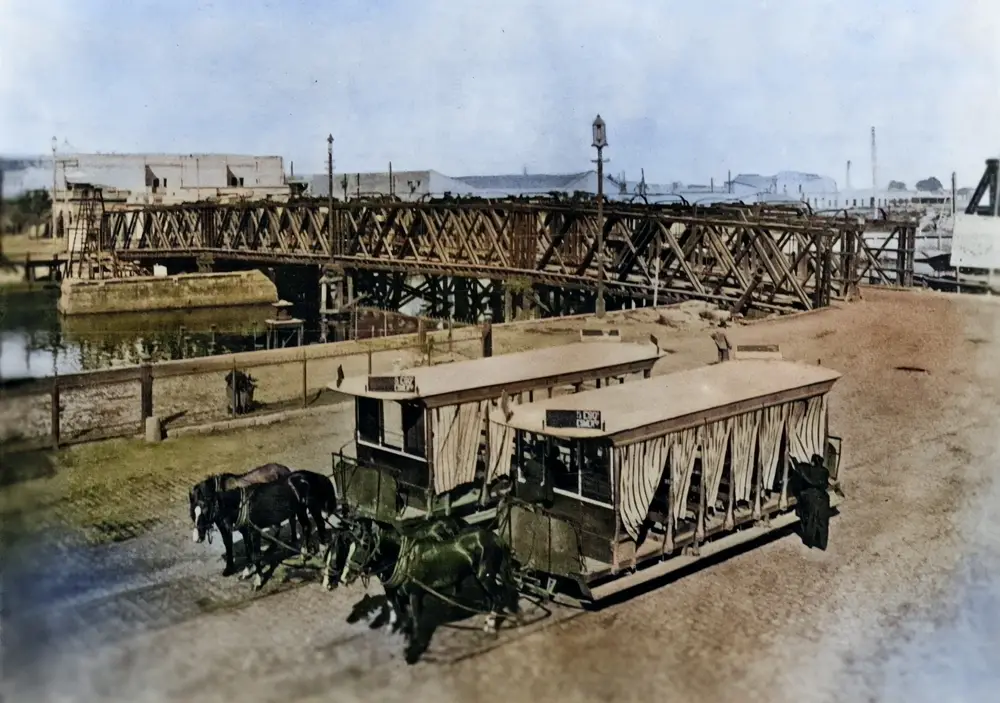

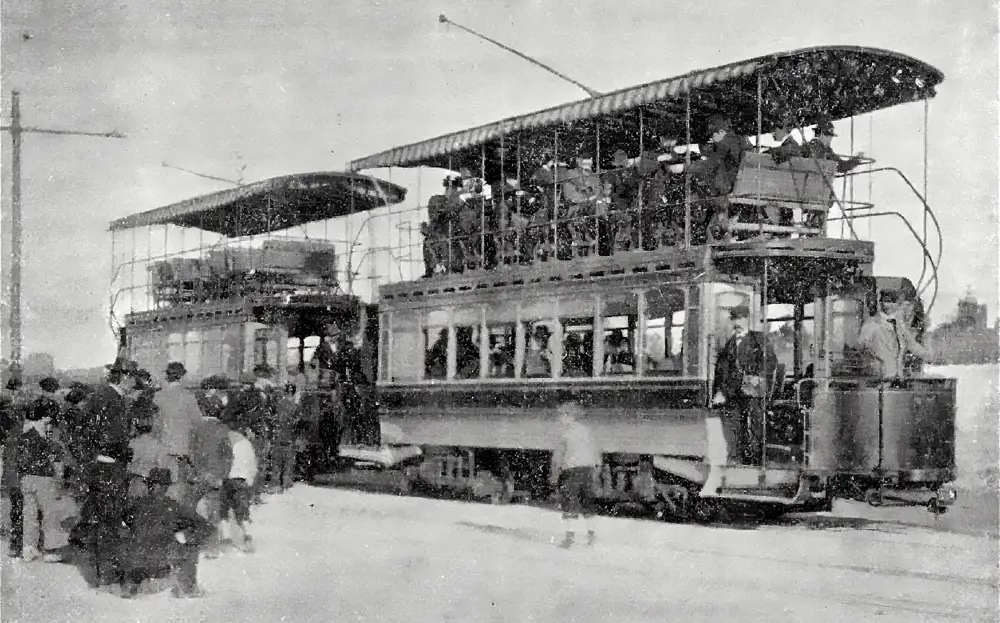

Si el tranvia (tramway) a donné lieu à plus de paroles de tango que le colectivo, ce moyen de transport fait également partie de l’histoire de la ville. Les premiers transports étaient tirés par des chevaux, ce qu’on appelle ici, « à moteur de sang », que ce soient les tramways ou les bus.

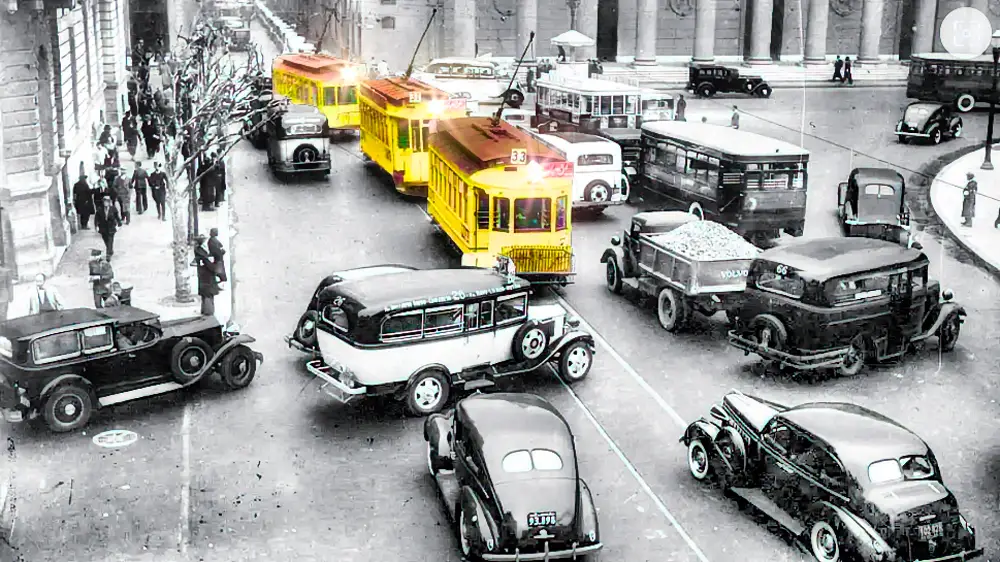

Si les tramways sont lentement passés à l’électricité, l’apparition du moteur saluée par les défenseurs des animaux a apporté son lot de bruit et de pollution à la ville.

Aujourd’hui, à toute heure du jour et de la nuit, des bus circulent. Certains commencent à expérimenter l’énergie électrique, mais d’autres disparaissent.

Payer son billet, une aventure

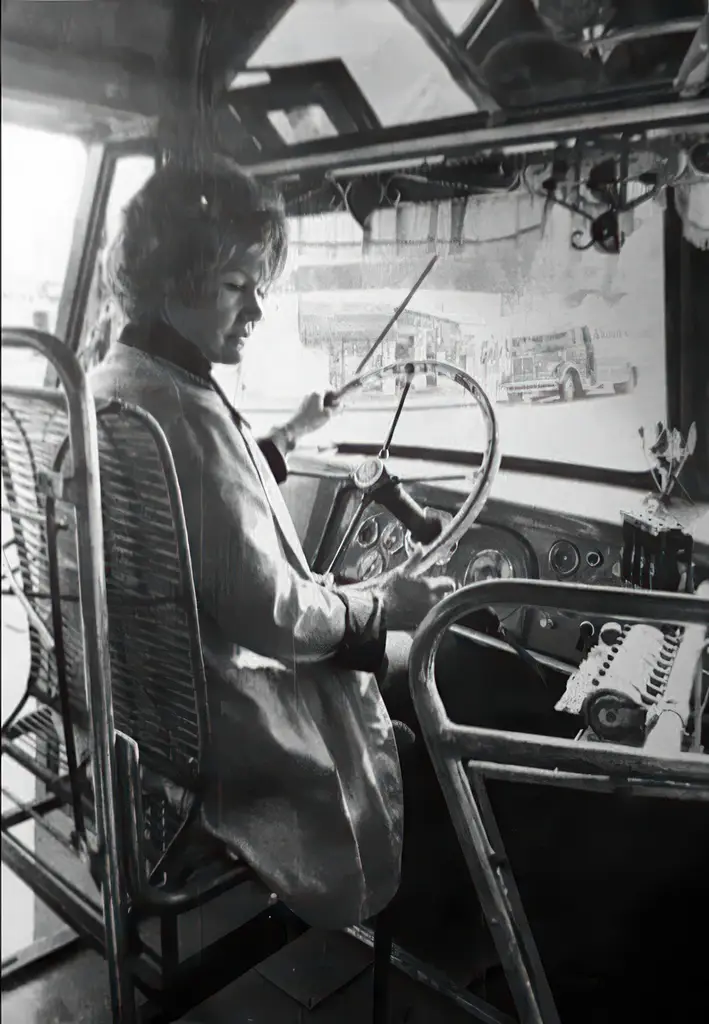

Jusque dans les années 90, le chauffeur faisait payer chaque passager. Il lui remettait un ticket en échange. Cette façon de procéder avait plusieurs inconvénients :

- C’était relativement lent. Le chauffeur devait rendre le change et comme il tentait de faire cela en roulant, c’était donc également dangereux et il y avait régulièrement des accidents pour cette raison.

- Il était tentant pour les malandrins d’attaquer les chauffeurs pour récupérer les pièces.

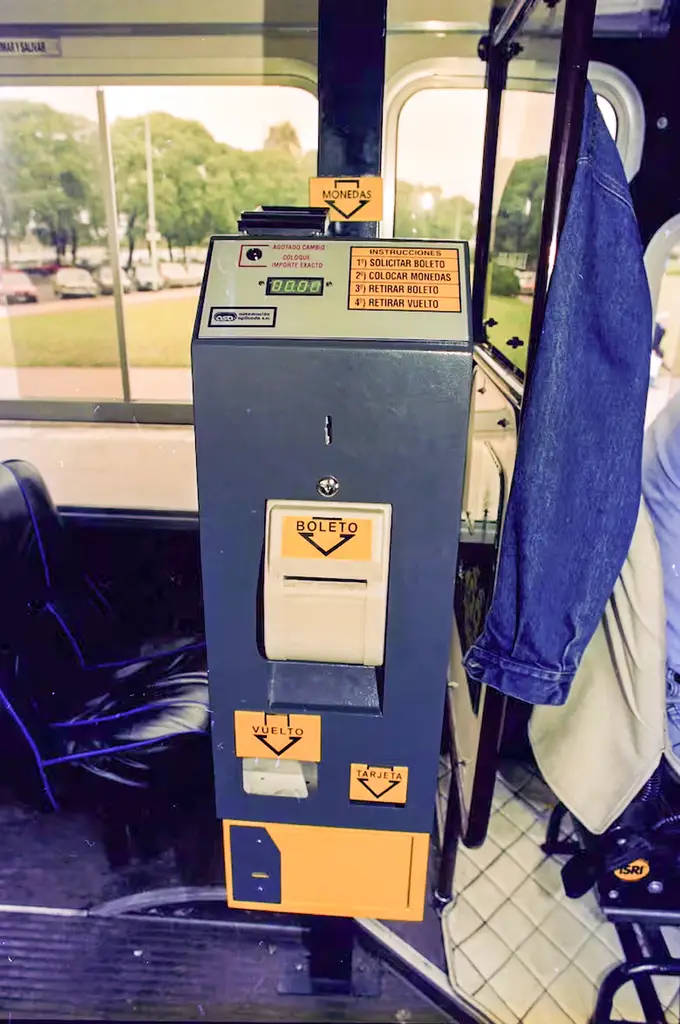

Le 2 mai 1994, un nouveau système est apparu. Un système semi-automatique. Il fallait donner sa destination au chauffeur. Celui-ci paramétrait sur son pupitre le prix à payer et l’usager devait glisser les pièces correspondantes dans la machine.

Ce système n’était pas parfait et, pour tout dire un peu compliqué dans la mesure où les pièces étaient rares et difficiles à obtenir. Dans les commerces, personne ne voulait se séparer de ses précieuses pièces au point qu’ils faisaient cadeau de quelques centimes plutôt que de devoir rendre le change et se trouver démuni de pièces. Mon truc était d’aller au dépôt (terminus) où ils échangeaient volontiers les billets contre des pièces. Certains essayaient d’attendrir le chauffeur en tendant un billet, ce qui se terminait soit par un passage gratuit, soit par une expulsion du bus.

À partir de 2009, la SUBE a fait progressivement son apparition. Sur les premières lignes équipées, il suffisait d’annoncer sa destination au chauffeur et de présenter la carte devant la machine, sans avoir à sortir de pièces. La SUBE fonctionne également pour le métro et pour le train de banlieue et dans certaines provinces d’Argentine. On peut aussi emprunter avec une bicyclette, c’est donc une carte très utile et une innovation intelligente.

Pour le chauffeur, cela ne change rien au système de 1994, il doit toujours sélectionner le prix sur son pupitre (en fait la distance, mais on en reparlera). Pour l’usager ce système semble parfait.

Cependant, il y a un petit point qu’il faut tenir en mémoire. Il faut charger sa carte SUBE et c’est là que le bât blesse. Pendant longtemps, cela pouvait se faire dans les kiosques, qui sont nombreux, puis les kiosques n’ont plus eu le droit de le faire et ce sont désormais les lieux de loterie qui permettent de recharger la carte et ils sont moins nombreux. On peut se faire avoir, car de nombreux kiosques ont conservé l’affichette SUBE et certains continuent de vendre la carte vierge, mais pas la recharge…

Mais, trouver un point de recharge ne suffit pas, car il faut avoir la somme exacte que l’on souhaite déposer sur la carte. Si vous avez un gros billet, il faudra tout mettre. Ah, non, ce n’est pas si simple (je sais, je l’ai déjà écrit). Si le billet est trop gros, on va vous le refuser.

En effet, les lieux de vente ont des quotas. Ils ne peuvent pas vendre plus que ce qui leur est autorisé. Les versements maximums sont donc limités et, même avec cette précaution, il arrive que le lieu ait atteint son quota de la journée. Si c’est le cas, il faudra revenir le lendemain en espérant que ce ne soit pas le début d’un long week-end, une autre spécialité argentine qui fait que, si un jour férié tombe un dimanche, on le reporte au lundi.

Il reste alors la possibilité d’aller dans une station de métro (Subte à ne pas confondre avec SUBE) ou de train. Là, deux possibilités s’offrent au voyageur, une machine ou un préposé, mais ce dernier est assez rarement disposé à recharger la carte.

Il y a une autre possibilité pour ceux qui ont un compte bancaire argentin, la recharge en ligne. Il faut ensuite valider son solde sur une machine, par exemple dans une banque…

Pour en terminer avec la SUBE sous forme de carte, signalons la difficulté de l’obtenir, car il y a parfois une pénurie. Mieux vaut ne pas la perdre à ce moment.

Mais voyons maintenant une autre innovation qui va dans le bon sens.

Depuis 2024, on peut charger sa carte et la faire valider auprès du chauffeur et même payer directement depuis l’application SUBE sur son téléphone. Cette dernière est une option un peu risquée dans la mesure où les vols sont tout de même assez fréquents, surtout aux abords des portes, le malfaiteur sautant du bus et s’enfuyant à toutes jambes, à moins qu’il repère simplement votre téléphone pour le subtiliser discrètement lors d’une petite bousculade en arrivant à un arrêt. Dans tous les cas, si vous tenez à votre téléphone, évitez de l’utiliser près des portes.

Un pas en avant et deux pas en arrière ?

L’arrivée de la machine à pièces, puis de la SUBE et maintenant de l’application facilite la vie des usagers. Cependant, un autre danger les guette ; la hausse des prix.

Le service de transport est assuré par des entreprises privées, mais, comme c’est le gouvernement de gauche de Cristina Fernandez qui l’a mis en place, les prix sont unifiés entre les compagnies et les billets sont subventionnés.

Le résultat a été un prix des transports publics de voyageurs très raisonnable, même pour ceux, très nombreux, qui viennent de province pour travailler à la capitale fédérale et qui doivent prendre deux ou trois transports (bus, métro, train).

Un petit rappel, Buenos Aires est une très grande province dont la capitale est La Plata et la ville de Buenos Aires est une ville autonome, entourée par cette province sans en faire partie…

Ceux qu’on appellerait les banlieusards à Paris font souvent une à deux heures de trajet pour aller travailler, ce qui est aggravé par le fait que nombre d’entre eux ont deux activités pour joindre les deux bouts.

Évoquons maintenant le pas en arrière. Fin 2023, un président d’extrême droite et libertaire a été élu, Milei et sa tronçonneuse. Pour lui, les subventions sont un vol. Chacun doit payer ce qu’il utilise. Donc, les transports, l’éducation, la médecine, les travaux publics ; le gaz, l’électricité et même les retraites sont considérés comme des domaines qui ne doivent plus être subventionnés, abondés.

Les prix de ces services explosent donc. On remarquera toutefois que, si Milei ne veut pas entendre parler de subvention, il propose tout de même aux plus riches qui ont leurs enfants dans les écoles privées des aides (versées directement aux écoles).

Pour les hôpitaux publics, c’est une catastrophe. Même les médecins doivent avoir deux métiers. Par exemple, hier, la télé présentait l’un deux qui complète ses revenus en travaillant pour Uber (un service de transport de personnes assuré par des particuliers qui utilisent leur voiture personnelle).

Pour revenir progressivement à nos bus, les chauffeurs assurent des services très longs pour gagner plus, ce qui provoque des accidents. Si vous avez essayé de conduire à Buenos Aires, imaginez que vous le faites 12 heures de rang (suivies de 12 heures de pause et avec un repos hebdomadaire de 35 heures), avec une pause toilette en bout de ligne si vous n’êtes pas arrivé en retard, le tout au volant d’un gros machin d’apparence antédiluvienne qui tourne quasiment en permanence et dont beaucoup mériteraient une sérieuse révision.

La semaine dernière, un adolescent est tombé du bus, car la fenêtre a cédé. Et je ne vous parle pas des bruits de freins, des portes qui fonctionnent quand elles le décident et des panaches de fumées qu’émettent certains des bondis. Alors, si un chauffeur est un peu moins souriant, prenez sur vous et mettez-vous à sa place (pas sur son siège, je parle au figuré).

La fin des subventions aux transports en commun

Puisque les subventions sont un vol fait aux riches qui n’utilisent pas les transports publics au profit de ceux qui les utilisent, ces subventions ont été très fortement diminuées et, par conséquent, le prix du billet a explosé, comme d’ailleurs celui de la nourriture, mais sans doute pour d’autres raisons… La hausse des prix sur les produits de base ignore les chiffres de l’inflation donnés par le gouvernement (moins de 2 % en mai). Seuls les produits de luxe (voitures, téléphones et autres biens de confort) voient effectivement leurs prix baisser, pas les légumes, la viande, les transports, les médicaments…

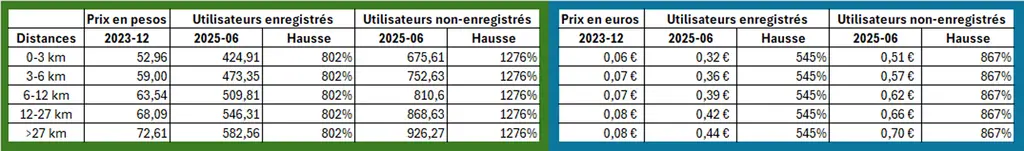

Voici donc un tableau reprenant le prix du trajet en bus, au moment de la prise de fonction de Milei et à la date d’aujourd’hui.

Ce tableau demande quelques explications. La colonne de gauche indique des distances. Par exemple, 0 à 3 km, ce qui est en fait 1 à 30 pâtés de maisons (manzana en espagnol, bloc en anglais…). Un voyage d’un kilomètre en décembre 2023 coûtait donc 52,96 pesos, soit 0,06 euro (voir dans la partie droite du tableau, entourée de bleu). Le prix était donc très réduit, du moins pour un Européen ou un Américain du Nord. Pour un Argentin qui avait moins de 200 € de revenus, c’était tout de même une somme, surtout pour ceux qui devaient prendre deux ou trois transports pour aller travailler. Les tarifs sont toutefois un peu dégressifs si on utilise plusieurs bus dans une période de deux heures.

La diminution drastique des subventions aux entreprises de transport imposée par le nouveau gouvernement fait que les prix ont énormément augmenté. C’est le résultat de la logique qui veut que ceux qui utilisent les transports en commun doivent en payer le coût, pas ceux qui roulent en taxi ou dans des voitures particulières.

Pour revenir à l’étude du tableau, on observe deux nouvelles catégories « utilisateurs enregistrés » et « utilisateurs non enregistrés ». Cette distinction permet deux choses :

- Suivre les déplacements des utilisateurs. Chaque carte enregistrée est associée au document d’identité du possesseur. Cela permet de connaître mieux les déplacements de chacun.

- Les subventions ont été fortement diminuées, ce qui explique en grande partie la hausse des prix. Les subventions sont totalement supprimées pour les utilisateurs qui ne sont pas enregistrés selon la logique ; s’ils ne sont pas enregistrés, c’est qu’ils veulent cacher leurs déplacements ou qu’ils sont étrangers et que, par conséquent, les Argentins « de bien » n’ont pas à payer pour eux.

Nous avons évoqué à propos de l’anecdote Bailarín de contraseña, le fait que certaines milongas faisaient payer moins chers les autochtones, cela peut donc se comprendre. D’ailleurs, en Europe, on fait payer une taxe par nuitée aux gens de passage.

L’augmentation en un an et demi est donc d’environ 800 % pour un Argentin enregistré. Pour ceux qui ne le sont pas, c’est une augmentation de presque 13 fois. Cela commence à faire. Certains banlieusards ont abandonné leur travail, passer la moitié de la journée à travailler pour gagner à peine le prix du trajet aller-retour n’était plus rentable.

Cependant, pour un Européen qui utilise l’Euro, la baisse de valeur du Peso argentin fait qu’au final, l’augmentation est un peu inférieure à 9 fois et pour un étranger qui a une carte SUBE enregistrée ou tout simplement ancienne, c’est seulement 5,5 fois. Quand on connaît le prix des transports à Paris, cela reste très, très modeste, alors, ne râlez pas…

Un adieu à la ligne 23

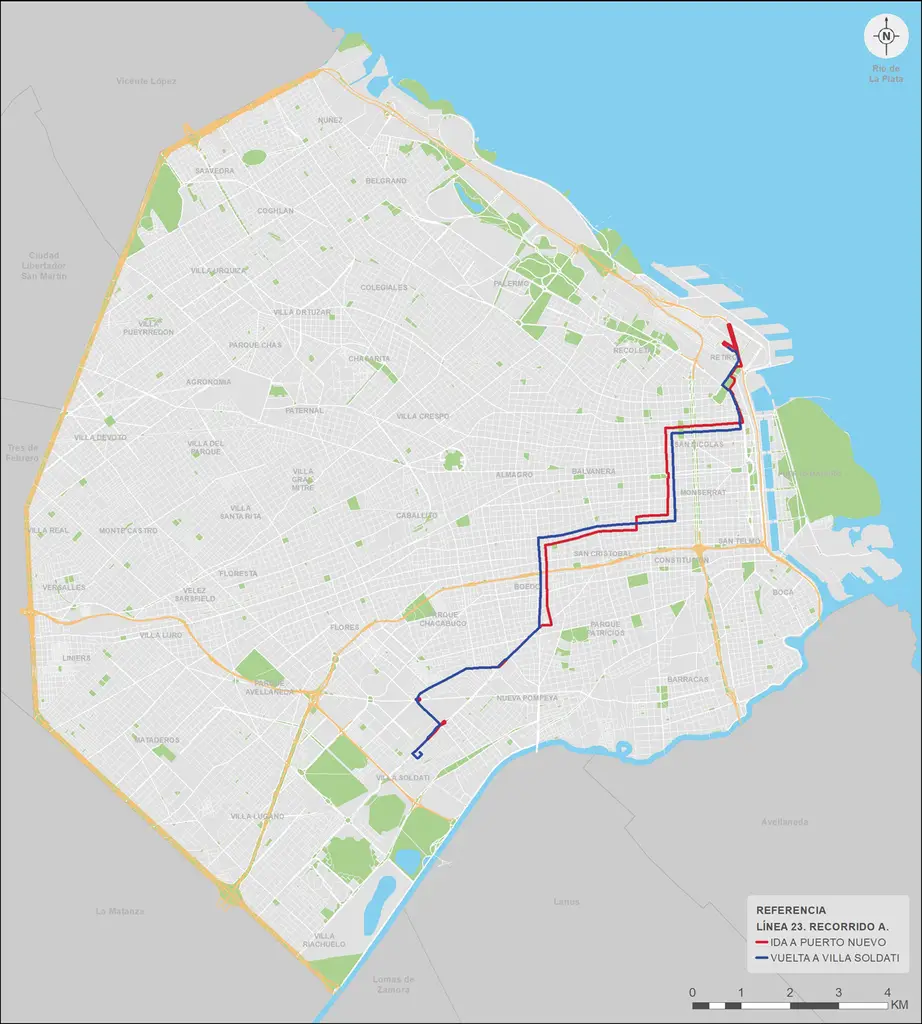

Pour aller à Nuevo Chique, j’étais habitué à prendre la ligne 23 qui était assurée par la société Transporte Rio Grande SA.C.I.F.

Cette ligne au moment de sa fermeture, dimanche dernier, comportait encore neuf véhicules.

Cinq bus de 25 places assises datant de 2019 AD 672 OW/AD 672 PF/AD 672 PD/AD 672 PG et AD 882 PX.

Un bus de 35 places datant de 2023 AF 957 UO.

Et trois bus de 35 places datant de 2024 AG 708 WP/AG 835 IX et AG 946 ZZ.

Dimanche dernier cette ligne a cessé son activité :

Vidéo réalisée par un des derniers utilisateurs de la ligne.

La ligne, tout au moins le service qu’elle assurait, va-t-il complètement disparaître ? Il est difficile de le dire. Lors de la suppression de la ligne 5, la ligne 8 a pris le relai en créant un « ramal » (branche) supplémentaire. Ces branches sont un autre piège pour ceux qui ne sont pas habitués. Il faut regarder le numéro du bus, mais aussi la pancarte qui indique la branche qui va être pratiquée. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver bien loin de la destination espérée, notamment si vous vous rendez dans la province. De même, si vous prenez un omnibus au lieu d’un semi-rapide, vous risquez de passer beaucoup plus de temps dans le bus que nécessaire lorsque vous faites une longue distance en banlieue.

Donc, en attendant, il semblerait qu’il faille prendre le 115 qui porte une pancarte indiquant qu’il fait le service du 23. Cependant, s’il y avait 9 bus en circulation pour la ligne 23, il semblerait que ce soit bien plus réduit pour cette nouvelle ligne, déjà que le 115 n’est pas un des plus fournis (c’est un des bus que je prends pour aller à El Beso…).

Petit problème mathématique

Il y avait 9 bus en circulation pour effectuer les 12 kilomètres de la ligne. Les horaires indiquant un temps de parcours de 50 minutes et les chauffeurs avaient 10 minutes de repos aux deux extrémités. Ce n’était plus tout à fait vrai pour Soldati, le terminus y était toujours, mais les chauffeurs, depuis le 5 mai (2025) prenaient leur service à Lugano (tiens, c’est justement à côté du départ de la ligne 115…).

- Première question : Quelle est la vitesse de circulation moyenne ?

- Deuxième question : Quel est le temps moyen d’attente entre chaque bus si on considère que les 9 étaient en service et qu’ils étaient espacés régulièrement.

Pour la réponse, retournez l’ordinateur…

Non, pardon, je plaisante, voici les réponses :

- 12 km en 50 minutes, cela donne 14,4 km/h de moyenne. Ce n’est pas énorme, mais il passe par moment dans des dédales un peu compliqués.

- Pour la seconde réponse, je cherche la réponse tout en l’écrivant. Un bus part de Soldati et arrive 50 minutes plus tard à Retiro. Il attend 10 minutes et arrive donc de nouveau à Soldati 100 minutes après son départ où le chauffeur prend de nouveau 10 minutes de pause. Ces 120 minutes sont donc à diviser par le nombre de bus, ce qui donne 120/9 = 13,33 minutes, ce qui correspond assez bien au quart d’heure vérifié à l’arrêt. Sur des lignes mieux remplies, on peut voir des bus circuler à bien plus grande fréquence et souvent des « trains » de deux ou trois bus qui se « suivent », enfin, à la mode portègne, c’est-à-dire qu’ils se dépassent, se klaxonnent, se redépassent, se côtoient et discutent aux feux rouges. Oui, désormais, la plupart des bus s’arrêtent aux feux rouges, ce qui peut surprendre ceux qui étaient habitués à considérer qu’il s’agissait d’accessoires de décoration. Rassurez-vous, il reste les panneaux STOP (PARE) qui ne sont pas du tout respectés, ni par les bus, ni par les autres, d’ailleurs. C’est le plus inconscient qui passe le premier et ce n’est pas toujours le bus qui gagne.

Se repérer pour prendre le bon bus

Avant l’arrivée des applications sur téléphone, il y avait dans les annuaires téléphoniques des plans de Buenos Aires quadrillés, avec le nord en bas (donc à l’inverse des cartes habituelles). Dans chaque case numérotée, comme pour la bataille navale, il y avait des arrêts de bus. Ces derniers n’étaient pas indiqués sur le plan, mais listés dans la légende. Par exemple, dans la case B5,il y avait un arrêt des bus 12, 8, 48, 96. Avec cette indication approximative, il fallait faire preuve de logique. Les rues étant généralement à sens unique, si on voulait aller vers le sud (le haut de la carte), il convenait d’identifier une rue qui avait le sens de circulation vers le sud.

Ce n’était pas forcément simple et la difficulté était renforcé par le fait que le point d’arrêt n’était marqué que par un numéro sur la façade d’un immeuble, un petit autocollant sur un poteau, voire, par rien du tout. Il fallait donc souvent demander où était l’emplacement de l’arrêt quand on s’aventurait dans un quartier moins connu.

L’autre jeu qui complique les choses est que les chauffeurs font preuve de créativité et il est fréquent de voir des bus en maraude. Parfois, c’est justifié par une route coupée, mais à d’autres moments, c’est pour gagner du temps. Par exemple le 115 évite souvent de s’engager dans Bartolomé Mitre (la rue encombrée par des étals, des véhicules mal garés et des boutiques de tissus) pour rejoindre directement Corrientes par Pueyrredón. Ce n’est pas trop grave pour ceux qui sont dans le bus, mais peut-être moins drôle pour ceux qui attendent le bus dans cette zone où il ne passera pas.

Faut-il rajouter des trucs ?

Ce court article, très imparfait, ne donne qu’un maigre aperçu de toutes les subtilités qu’il faut connaître pour bien voyager en bus. Il vous faudra faire votre expérience, en vous repérant dans la ville, ce qui est bien plus facile que dans une ville Européenne pour savoir où demander l’arrêt en appuyant sur le bouton concerné, cependant, la plupart des chauffeurs sont prêts à vous aider et peuvent même vous rappeler le moment de descendre.

En attendant, voici quelques trucs, en vrac.

Si vous n’avez pas une formation d’alpiniste chevronné, évitez de descendre par la porte arrière de certains bus dont la marche inférieure est à une hauteur encore vertigineuse. Cependant, la plupart de bus ont un accès et des places pour les fauteuils roulants.

Pensez à regarder vers l’arrière du bus au moment d’en descendre, car ils s’arrêtent rarement au bord du trottoir, notamment car les arrêts de bus sont souvent considérés comme des places de stationnement par les automobilistes. Il se peut donc qu’au moment de descendre, une moto décide de passer à toute vitesse par la droite du bus. C’est mieux de la voir venir et de retarder de quelques fractions de seconde le saut depuis le bus. Aussi, pour cette raison, des personnes rencontrant des difficultés à marcher demandent au chauffeur de sortir par l’avant, ils se sentent plus en sécurité. Cette habitude va sans doute s’atténuer, car désormais, les bus s’arrêtent complètement pour prendre et déposer les passagers. Ils ne doivent plus ouvrir les portes lorsque le bus est en mouvement. Je sais, le folklore perd de sa saveur, c’était bien amusant de se faufiler entre les voitures en stationnement pour sauter dans un bus qui ne faisait que ralentir et de descendre en essayant de ne pas atterrir dans une poubelle, un véhicule en stationnement (voire en marche) ou contre un de ces diaboliques câbles en diagonale qui sont ancrés au sol pour tenir je ne sais quel poteau et qui sont peu visibles de nuit, même quand ils sont recouverts d’une gaine jaune.

Voici une autre curiosité. Il y a désormais de nombreux arrêts qui disposent d’un abribus. N’imaginez pas qu’il est là pour vous permettre d’attendre le bus. En effet, la queue se fait par rapport au poteau et donc, les gens sont à la file, face à l’arrivée potentielle du bus et donc tous, hors de l’édicule… Cependant, les Argentins sont très respectueux. Si vous êtes arrivés le premier (ce qui veut dire que vous venez de rater le bus précédent), vous pouvez profiter du banc de l’arrêt de bus. Le premier au poteau vous laissera passer sans discuter. D’ailleurs, il n’y a pas de lutte à l’entrée, très souvent un passager plus avant dans la file vous laisse passer.

Attention, utiliser le banc est aussi un piège, car, si le bus qui arrive n’a pas à s’arrêter pour déposer un passager, il passera sans vous prendre en compte. Dans la pratique, il faut donc s’assurer qu’il y a quelqu’un qui veut prendre le même bus afin de profiter en toute tranquillité de ce siège. Cela peut sembler étonnant, car on peut imaginer voir le bus arriver de loin. Hélas, non, car les véhicules en stationnement coupent toute visibilité à ceux qui sont assis et même souvent à ceux qui sont debout et à tous les arrêts, vous verrez des intrépides se lancer au milieu de la rue pour voir si le bus arrive au loin.

Pour être efficace à ce jeu, il faut avoir une bonne vue et s’aider du code de couleurs (le bus 23 était vert, le 115 est rouge, d’autres sont bleus ou jaunes).

Vous devez lever de façon très visible le bras pour inciter le conducteur à s’arrêter. Si le feu est au vert, il arrive qu’il ne s’arrête pas pour en profiter. Il s’arrêtera de l’autre côté du carrefour pour déposer les passagers qui voulaient descendre et vous, vous devrez attendre le prochain. Le prochain peut être une autre ligne qui passe aussi par votre point d’arrivée. Cependant, l’arrêt de cette autre ligne peut-être à une dizaine de mètres. Si le chauffeur de l’autre ligne se rend compte que vous venez de l’arrêt du concurrent, il y a fort à parier qu’il ne s’arrêtera pas. Vous devez être à l’arrêt quand il vous voit. Quand l’arrêt est situé à un feu rouge, il arrive qu’on arrive à attendrir le chauffeur, qui prend toutefois le temps de terminer un truc important sur son téléphone portable avant de vous ouvrir la porte. Cela ne lui coûte rien, puisque le feu l’a juste empêché de repartir, mais c’est le prix à payer pour la faveur qu’il vous fait.

Une fois dans le bus, il peut être agréable de trouver une place assise. Il y a des places réservées aux personnes qui en ont besoin et c’est plutôt bien respecté. En revanche, pour les autres places, c’est le premier qui la prend. Celles près des portes sont exposées au vol à la tire. Certaines sont dos à la route, ce qui est désagréable pour les personnes sujettes au mal de mer. Rappelez-vous que le bus se déplace comme un esquif pris dans une tempête. Il faut donc avoir le cœur bien accroché et être très bien accroché quand on est debout.

Il y a des ceintures de sécurité pour les places situées totalement à l’arrière, face au couloir. Même si presque personne ne les utilise, elles peuvent vous éviter de traverser à plat ventre tout le bus lors d’un freinage brutal ou d’un accident.

On notera que, pour agrémenter la chute, la plupart des bus ont un escalier dans la partie arrière, ce qui ajoute au plaisir de l’expérience.

Voilà, j’espère que je vous ai donné envie de prendre le colectivo de Buenos Aires, que je ne vous ai pas trop refroidis, je laisse cela aux soins de la clim à fond ou un coup de chaleur, ce que je laisse aux soins de la clim en panne ou absente.

Certaines lignes ont des décors surprenants avec des tentures, des fileteados, d’autres sont plus sobres. Les sièges des conducteurs sont souvent faits de fil tendu entre deux barres de métal, je n’envie pas du tout ces valeureux chauffeurs et leurs conditions de travail effroyables. Je plains également les banlieusards qui restent souvent une heure debout dans des bus bondés après avoir attendu dans une queue de 50 mètres de long.

Pour toutes ces raisons, les riches prennent leur voiture, un Uber, et à la limite, un taxi et ne s’aventurent jamais dans les bus ni dans le métro. Pour cette raison, ils ne comprennent sans doute pas pourquoi on subventionnerait ces moyens de transport alors qu’eux, ils payent leur service.

Il y aurait sans doute à dire sur l’esclavage des taxis et des chauffeurs Uber, mais ce sera pour une autre fois si vous le voulez bien.

À bientôt les amis, mais en guise de cadeau, voici les paroles des deux tangos évoqués et leur traduction.

Paroles de Tango del colectivo

Ahora es ‘Cinta Scotch’

En vez de cuatro chinches

Porque la vida pasa…

El tiempo cambia.

Pero siempre Gardel,

Sonrisa, esmoquin

Gardel y los muchachos…

Esos muchachos…

Que son de alguna forma

Iguales a la rubia,

De los textos abiertos

Y los ojos cerrados.Se sube en la primera

Corriéndose hacia el fondo,

Y empuja cuando baja

Como toda la gente.

Las manos

Ya cansadas de apretar

La bronca…

De pedir sin que te den,

Y al fin perder las cosas

Que te importan.Las cosas de verdad que tanto importan,

El sol sobre los ojos me hace mal,

Por eso es que me has visto lagrimear

No ves la ciudad viene y se va,

Y las veredas son de todos

Como el pan.

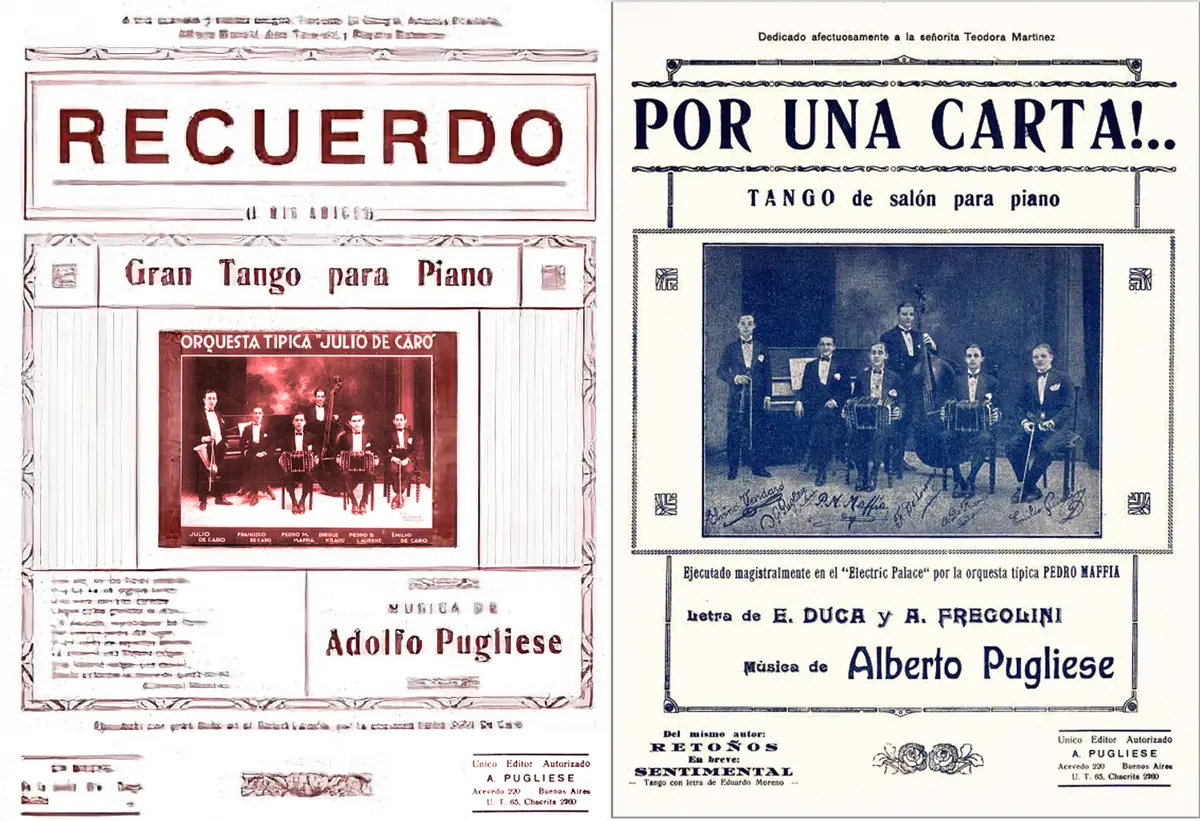

Armando Pontier (Armando Francisco Punturero) Letra: Federico Silva (René Federico Silva Iraluz)

Traduction de Tango del colectivo

Maintenant, c’est du « ruban adhésif scotch » au lieu de quatre punaises (les chinches sont les punaises de lit et on considérait que s’il y en avait 4 par mètre carré, il fallait prendre des mesures. Mais en lunfardo, les chinches sont des personnes qui dérangent, voire qui ont une maladie vénérienne, j’avoue ne pas savoir quelle signification donner à ces 4 punaises), parce que la vie passe…

Les temps changent.

Mais toujours Gardel, a le sourire, le smoking Gardel et les garçons (muchachos, peut-être ceux à qui il a dit adieu dans sa chanson adios muchachos, un titre de Julio César Sanders avec des paroles de César Felipe Vedani qu’ont enregistré Agustín Magaldi, Ignacio Corsini et finalement Carlos Gardel à París, ce qui a consacré le titre).

Ces gars-là…

Qui sont d’une certaine façon comme la blonde, avec les textes ouverts et les yeux fermés (ici, c’est un jeu de mot entre les textes ouverts qui sont des textes ouverts à plusieurs interprétations, à double sens, ces textes qui pullulent aux époques de censure, dans la tradition d’Ésope ou de Jean de la Fontaine. Dans le cas contraire, on parle de textes fermés, mais là, ce sont les yeux qui sont fermés).

Il grimpe le premier (dans le bus) en courant vers le fond, et pousse quand il descend comme tout le monde. (Cette partie du texte évoque donc le colectivo et justifie le titre, mais c’est bien sûr, une allégorie des pratiques de certains…).

Les mains déjà fatiguées de serrer la colère…

De demander sans qu’on vous le donne, et à la fin de perdre les choses qui comptent pour vous (sans doute une évocation du poing fermé, geste des humiliés qui réclament de quoi vivre, un symbole tant d’actualité en Argentine aujourd’hui au moment où y renait la dictature).

Les vraies choses qui comptent tant, le soleil me fait mal aux yeux, c’est pour cela que vous m’avez vu pleurer, tu ne vois pas la ville aller et venir, et les trottoirs appartiennent à tout le monde comme le pain.

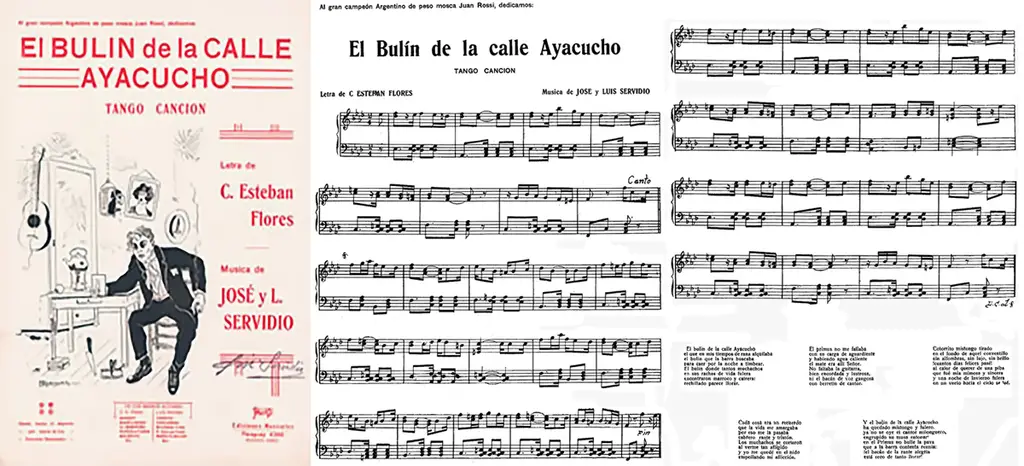

Paroles de Se rechiflo el colectivo

Se rechifló el colectivo que tomé para tu casa

yo vi que el colectivero, por Sandiablo, bocinaba

raros tangos que Alfonsina con Ray Bradbury bailaba

sobre el capó entre un tumulto de camelias y galaxias

y perdió, de tumbo en tumbo, la vergüenza y las frenadas.

Y voló al dintel del sueño donde está mi noche brava.

Se rechifló, pero a muerte, porque al ir para tu casa,

supo que vos me querías con reloj, sueldo y corbata¡Qué tonta… pero qué tonta!

¡A mí, que un láser de versos me calienta hasta la barba!

y cargo al hombro mi tumba para morir de amor

¡Mañana!…

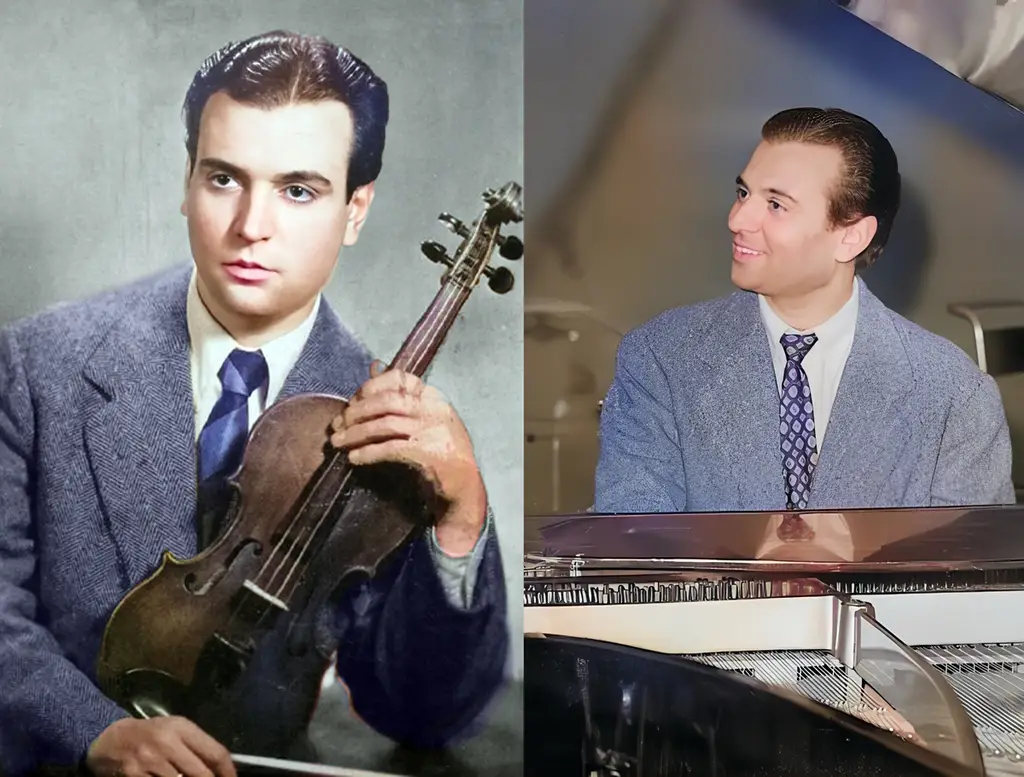

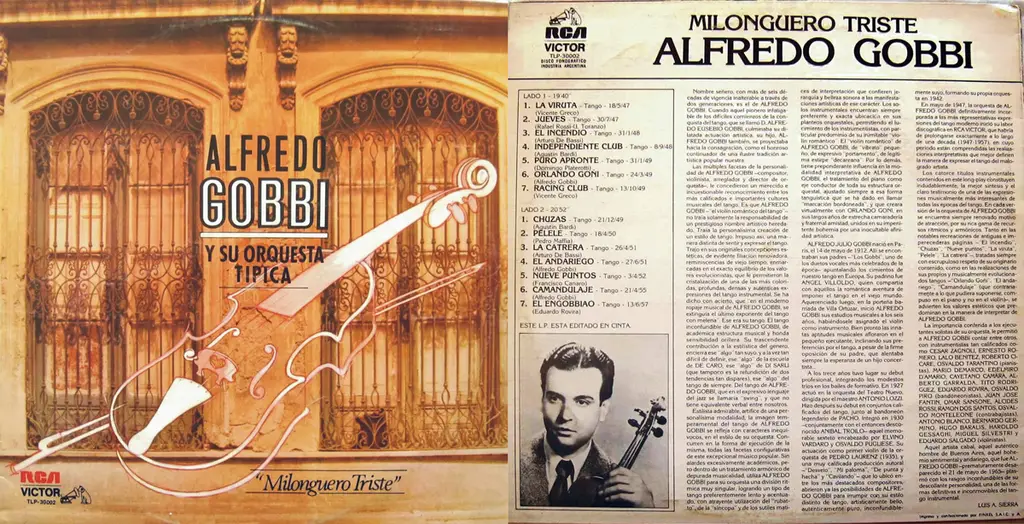

y Chopín y Alfredo Gobbi pobres como las arañas,

en mi bulín la fortuna de sus penas, me regala.Se negó a llevarme a vos, colectivo de mi alma,

en las torres de Retiro se embaló por las fachadas

y de un puente de alboroto cayó al Río de la Plata,

cuando mi río es mis tripas y es mi vino y es mi magia.Se rechifló el colectivo que tomé para tu casa:

y en el techo yo reía y en la gloria te gritaba:

¡Se rechifló… pobre de vos!

¡Se rechifló… gracias a Dios!

Osvaldo Tarantino Letra: Horacio Ferrer

Traduction de Se rechiflo el colectivo

Il serait très prétentieux de ma part d’essayer de retranscrire la poésie de Ferrer. Cette traduction est donc plus un guide pour aiguiller dans la direction, mais vous devrez faire le parcours poétique vous-même.

Le bus que j’ai pris pour rentrer chez toi s’est moqué. J’ai vu que le chauffeur, par Sandiablo (Saint Diable est un oxymore inventé par Ferrer pour exprimer la folie), klaxonnait d’étranges tangos qu’Alfonsina (Alfonsina Storni qui s’est suicidée en se jetant à la mer à Mar de Plata, comme dans un de ses poèmes, et qui a donné lieu à la merveilleuse zamba, Alfonsina y el mar immortalisée par Mercedes Sosa) avec Ray Bradbury (c’est bien sûr l’auteur de Fahreinheit 451, qui évoque la destruction des livres, dans la droite lignée de ce que font les régimes fascistes comme la dictature militaire argentine de l’époque, ou l’actuelle ou les partisans de Milei brûlent des livres qu’ils croient pernicieux faute de les avoir lus) dansait sur le capot (une est morte noyée et l’autre parle d’un pompier et de feu, le symbole de Ferrer est fort) au milieu d’un tumulte de camélias et de galaxies et perdait, de culbute en culbute, la honte et les freins.

Et il s’envola vers le linteau du sommeil où se trouve ma folle nuit.

Il s’est moqué, mais à mort, parce que, lorsqu’il s’est arrêté chez toi, il savait que tu m’aimais avec une montre, un salaire et une cravate.

Quelle idiote, mais quelle idiote !

Pour moi, qu’un laser de vers me réchauffe jusqu’à la barbe !

Et je charge sur mes épaules ma tombe pour mourir d’amour

Demain !…

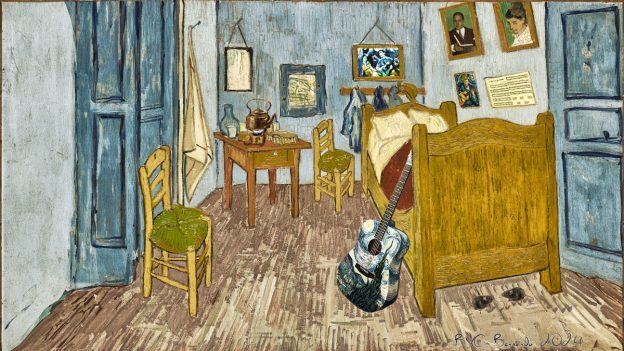

Et Chopin et Alfredo Gobbi, pauvres comme les araignées, dans ma chambrette m’offrent la fortune de leurs chagrins.

Il a refusé de me conduire à toi, le colectivo de mon âme, dans les tours de Retiro (station de train, où allait justement le bus 23…), il a chargé à travers les façades et d’un pont de tumulte (émeute) il est tombé dans le Río de la Plata, quand mon fleuve est mes tripes et qu’il est mon vin et qu’il est ma magie.

Le bus que j’ai pris pour aller chez toi s’est moqué :

Et sur le toit, je riais et, dans la gloire, je te criais :

Il s’est moqué… Pauvre de toi !

Il s’est moqué… Dieu merci !