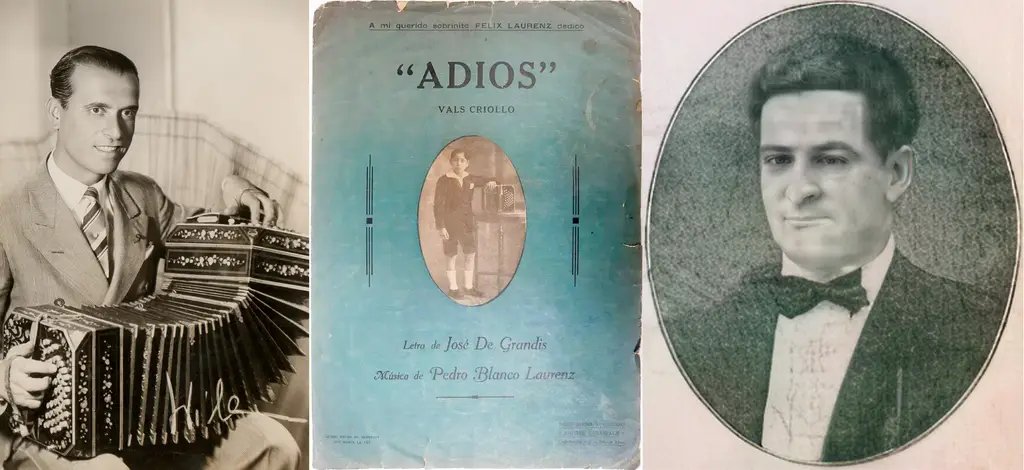

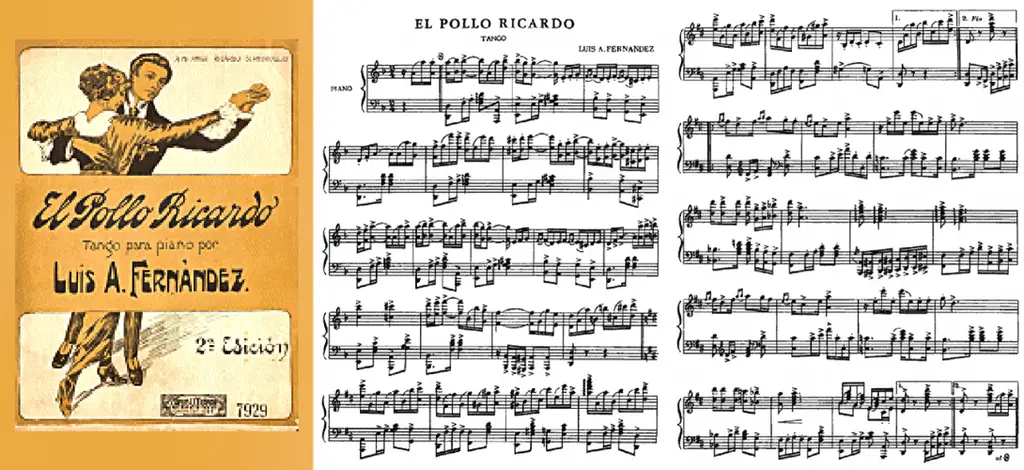

Rodolfo Biagi Letra: Francisco Gorrindo

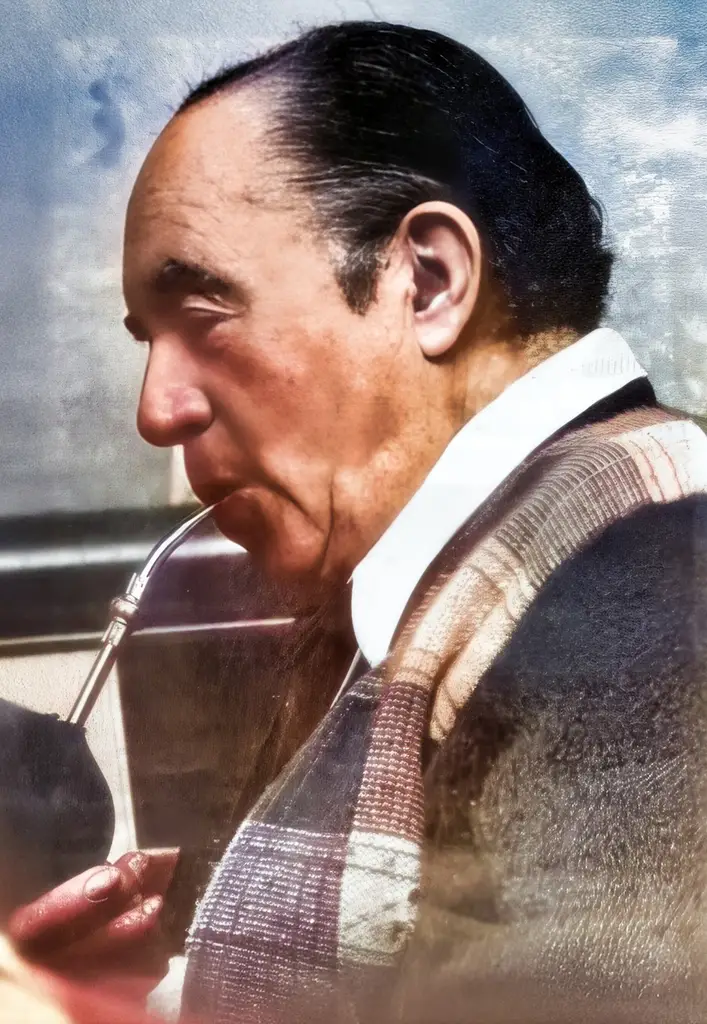

Rodolfo Biagi, qui venait de se faire virer par D’Arienzo, car il commençait à lui prendre la vedette, enregistre le 15 août 1938, deux tangos exceptionnels. El incendio (l’incendie) et Gólgota. Le premier est instrumental et met, comme il l’annonce, le feu. Gólgota monte la tension d’un cran. Il est comme une déclaration de guerre, une annonce fracassante disant que, désormais, il faudra compter avec Biagi dans l’Univers du tango. L’ancien tango a été crucifié et, la force brute de cette interprétation servie merveilleusement par le premier chanteur de Biagi, Teófilo Ibáñez, explose à nos oreilles.

Je vous invite donc à découvrir le phénomène Biagi dans son premier enregistrement avec son orchestre. Il n’avait auparavant enregistré que du piano solo, de l’accompagnement de Gardel et, bien sûr, la partie de piano de l’orchestre de D’Arienzo.

Extrait musical

Les pas lourds de la montée au Gólgota démarrent le titre, puis, soudain, une des fameuses virgules musicales de Biagi au piano libère la tension dans une phrase legato des cordes et bandonéons. Puis, les pas pesants reprennent et, une fois de plus, le piano libère une phrase legato. À 31 secondes, Biagi libère un motif qu’il utilisera beaucoup par la suite. Presque joyeux, a minima, joueur, ce passage est suivi d’un autre passage où domine le legato, même si la pulsation est toujours présente.

L’orchestre annonce ensuite l’arrivée de Ibáñez, qui va réaliser la prouesse de donner la mélodie tout en scandant le rythme. On notera que, même si les disques mentionnent un estribillo (refrain), Ibáñez chante pendant plus d’une minute (le titre dure 2 minutes 36).

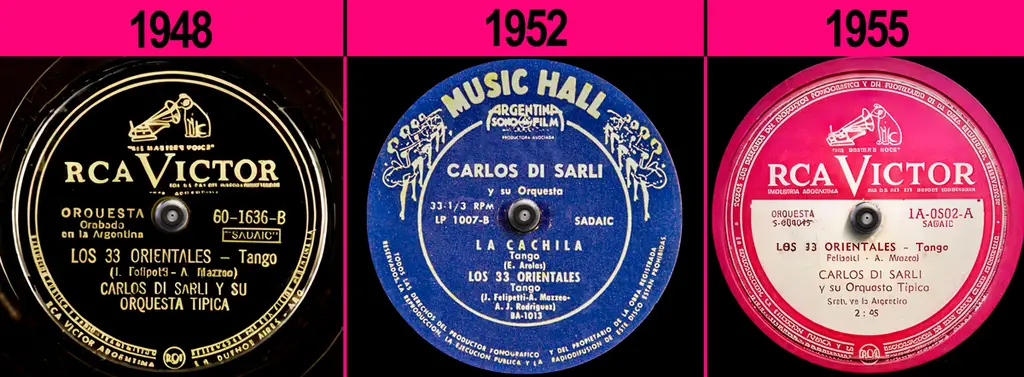

Pour un premier enregistrement, c’est un coup de maître et l’orchestre continuera sur sa lancée jusqu’en 1956, où il passera à la maison de disque Columbia, puis Music Hall.

Mais cela fait longtemps que le souffle des premières années s’était éteint et que Biagi était tombé dans un automatisme qui rend cet orchestre beaucoup moins intéressant.

Pour l’instant, intéressons-nous à Gólgota, composé par Biagi et puissamment mis en paroles par l’auteur de Paciencia, Mala suerte, La bruja ou Ansiedad, Francisco (Froilán) Gorrindo.

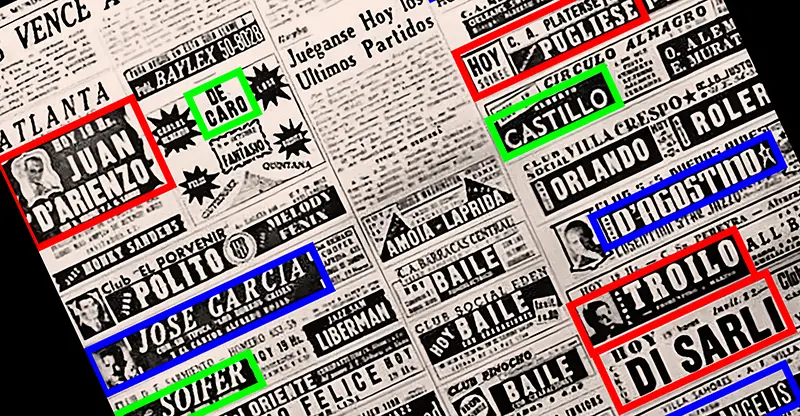

Un petit clin d’œil. À partir du départ de Biagi de l’orchestre de D’Arienzo, le pianiste Juan Polito reproduira les ornementations de Biagi, ce qui fait qu’au même moment, les deux orchestres paraissaient très proches aux oreilles de ceux qui écoutaient d’une manière un peu distraite.

Paroles

Yo fui capaz de darme entero y es por eso

que me encuentro hecho pedazos,

y me encuentro abandonao.

Porque me di, sin ver a quién me daba,

y hoy tengo como premio

que estar arrodillao.

Arrodillao frente al altar de la mentira,

frente a tantas alcancías,

que se llaman corazón;

y comulgar en tanta hipocresía,

por el pan diario,

por un rincón.Arrodillao, hay que vivir,

pa’ merecer algún favor;

que si de pie te ponés,

para gritar

tanta ruina y maldad.

Crucificao, te vas a ver,

por la moral de los demás;

en este Gólgota cruel,

donde el más vil,

ése, la va de Juez.No me han dejao

más que el consuelo de mis noches,

de mis noches de bohemia,

mezclar sueños con alcohol.

Ni quiero más, me basta estando solo,

teniendo por amigo

un vaso de licor.

Que por lo menos con monedas he comprado,

a quién no podrá venderme,

quién me prestará valor

para cumplir en este circo diario,

con las piruetas

de tanto clown.

Rodolfo Biagi Letra: Francisco Gorrindo

Ibáñez chante ce qui est en gras et Omar, seulement ce qui est en bleu.

Palacios chante tout et reprend le refrain qui est en bleu pour terminer.

Traduction libre

J’ai été capable de me donner entièrement, et c’est pour ça que je me retrouve en morceaux, et je me retrouve abandonné.

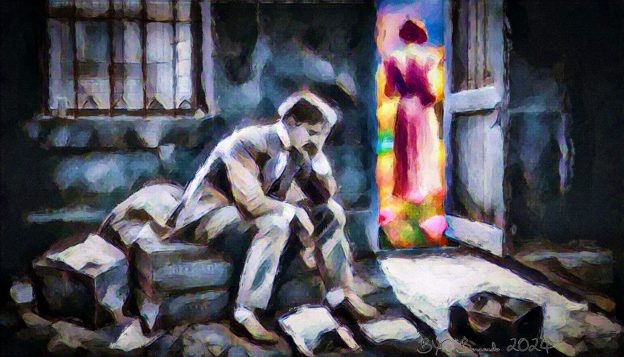

Parce que je me suis donné, sans voir à qui je me donnais, et aujourd’hui j’ai comme récompense d’être à genoux.

Je m’agenouille devant l’autel du mensonge, devant tant de tirelires, qu’on appelle cœur ; et de communier dans tant d’hypocrisie, pour le pain quotidien, pour un coin.

Je m’agenouille, il faut vivre, pour mériter quelque faveur ; que si vous vous levez, pour crier tant de ruine et de méchanceté.

Crucifié, tu te verras, par la morale des autres ; dans ce cruel Golgotha, où le plus vil, celui-là, ce fait juge.

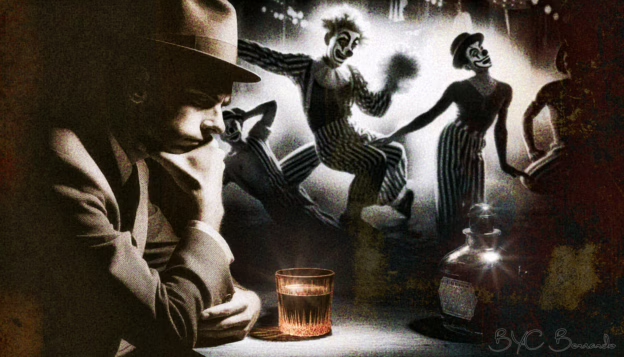

Ils ne m’ont laissé que la consolation de mes nuits, de mes nuits bohèmes, mêlant rêves et alcool.

Je ne veux rien d’autre, ça me suffit d’être seul, en ayant un verre d’alcool pour ami.

Que pour le moins, avec des pièces (de monnaie), j’ai acheté à qui ne pourra pas me vendre, à qui me prêtera le courage d’atteindre dans ce cirque quotidien, avec les pirouettes de tant de clowns.

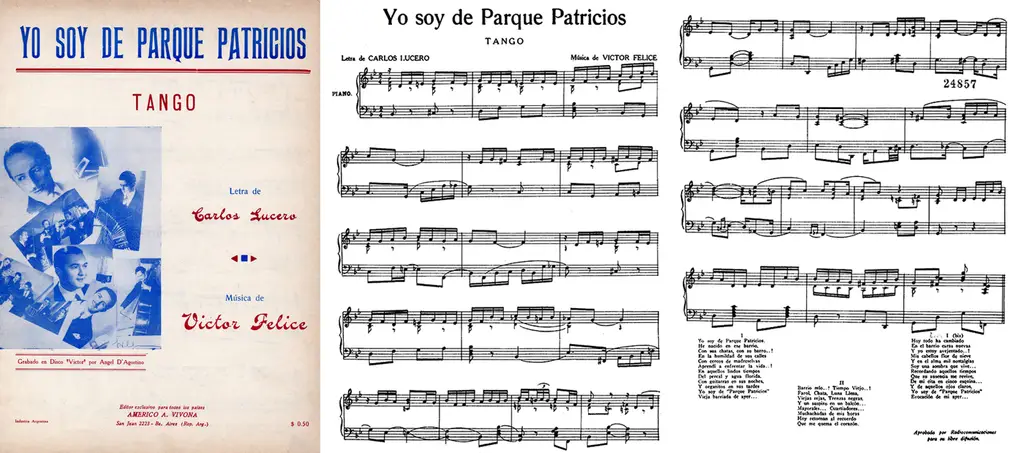

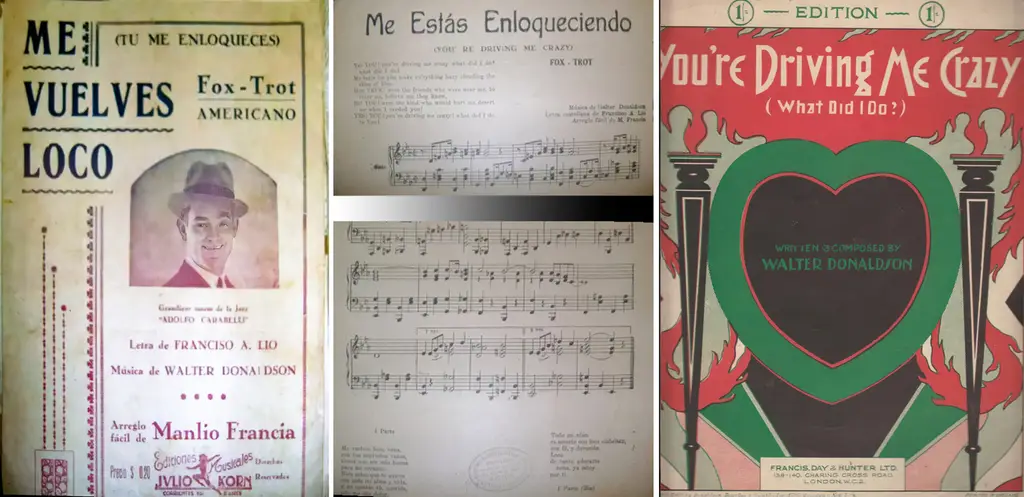

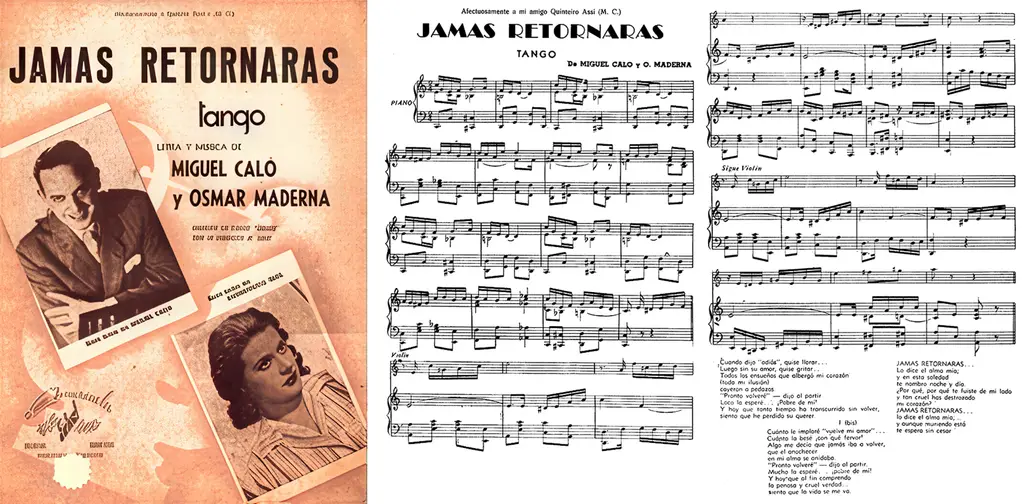

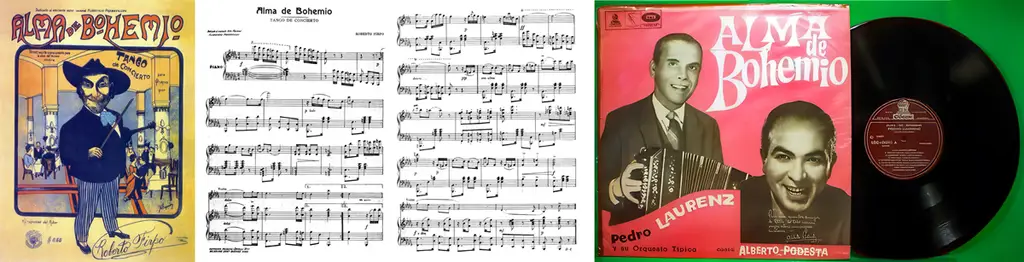

Autres versions

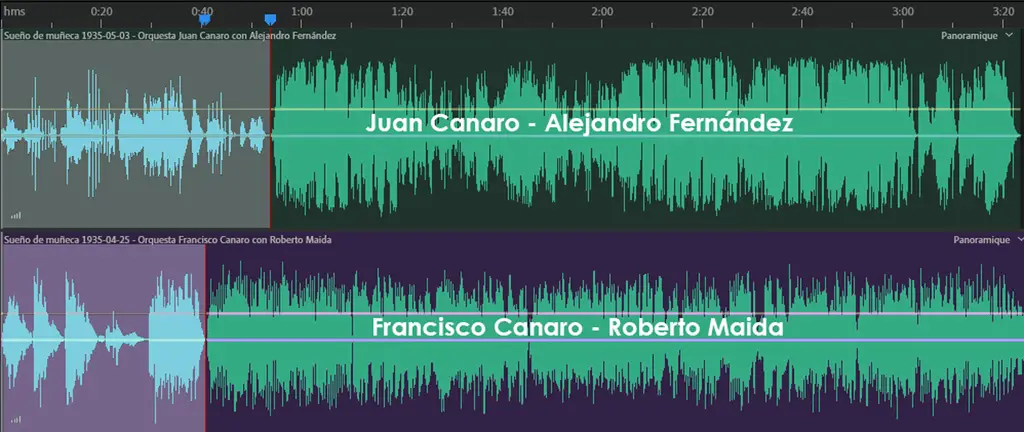

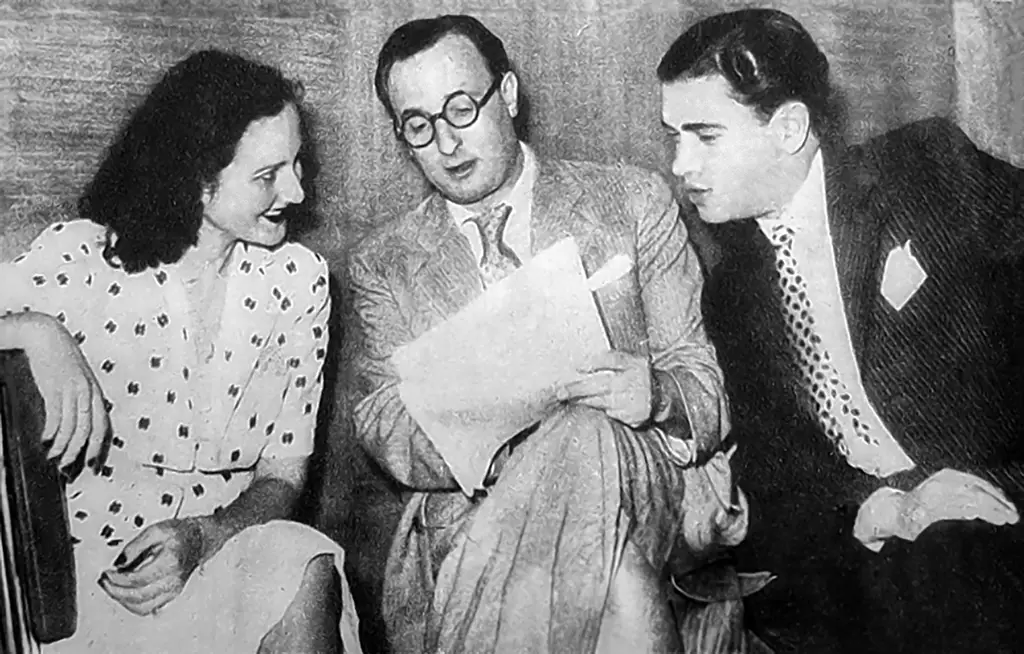

On remarquera tout de suite que le rythme est moins puissant et que le piano est plus discret, intégré à l’orchestre. On remarquera aussi le magnifique passage à la clarinette à partir de 1 minute. Difficile de dire si c’est Carmelo Aguila (grand clarinetiste de Jazz qui était dans l’orchestre de Lomuto, au moins épisodiquement depuis 1926 ou Primo Staderi arrivée vers 1936 dans l’orchestre, mais sans que cela signe le départ de Carmelo. En 1938, les deux musiciens étaient référencés dans l’orchestre, alors Carmelo ou Primo ? Mystère et boule de gomme.

Bien que cette version soit plus courte de 10 secondes que celle de Biagi, Jorge Omar n’intervient qu’à 1:27 et il ne chantera que 30 secondes, la moitié de Ibáñez…

Sa voix est plus ronde et chaude, moins nasale que celle de Ibáñez. C’est un baryton et ce que perd le titre en incision, il le gagne en chaleur et cela rend cette version également attachante. À parti de 2 minutes, la, ou plutôt les clarinettes reviennent. On notera la fin assez particulière, avec cette montée chromatique particulièrement staccato et frénétique.

L’année 1938 se termine par l’enregistrement par Palacios du thème. La guitare ne fait pas le poids face aux orchestres précédents, mais le résultat est loin d’être inintéressant. Bien sûr, pas question de danser sur cette version, mais c’est agréable, très agréable à écouter.

La belle voix de Mauré sert parfaitement le titre, accompagné avec légèreté par l’orchestre de Lito Escarso. Héctor Mauré chante toutes les paroles et reprend la fin du refrain. Bien sûr, il s’agit d’une version d’écoute, à comparer avec celle enregistrée 25 ans plus tôt par Palacios.

Difficile de ne pas retrouver l’inspiration de Biagi dans le Trio Yumba, c’est logique dans la mesure où ils continuent le style du maître. On les trouve d’ailleurs parfois sous le nom de Biaggi (avec deux G). Hugo Duval, qui chantait également avec Biagi, continue avec le trio, ce qui renforce l’illusion. Il chante la même partie que Mauré sept ans plus tôt.

Cependant, on notera une énergie moindre, surtout si on compare à la version de 1938, mais il ne faut pas oublier qu’un trio ne peut pas sonner comme une Típica… Pour finir, ce n’est pas génial à écouter et pas plus intéressant pour la danse.

Je vous propose de terminer ce tour du Gólgota par une version assez récente (2021), enregistrée par Tango Bardo avec la voix de Osvaldo Peredo.

C’est à voir aussi en vidéo… https://youtu.be/nBJcNYFUtPU.

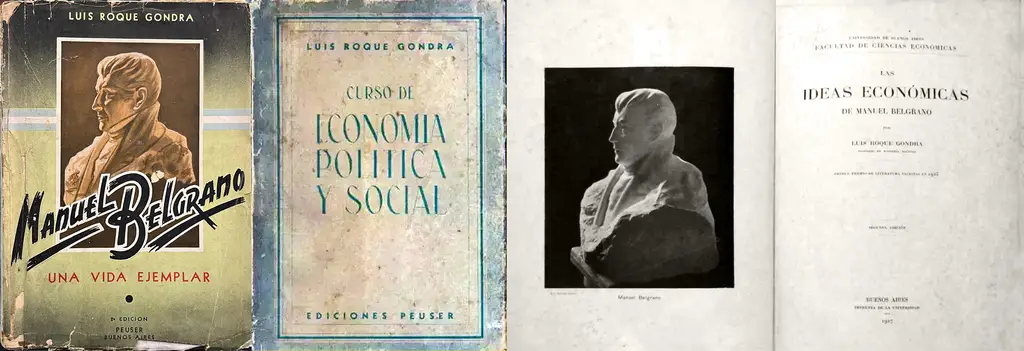

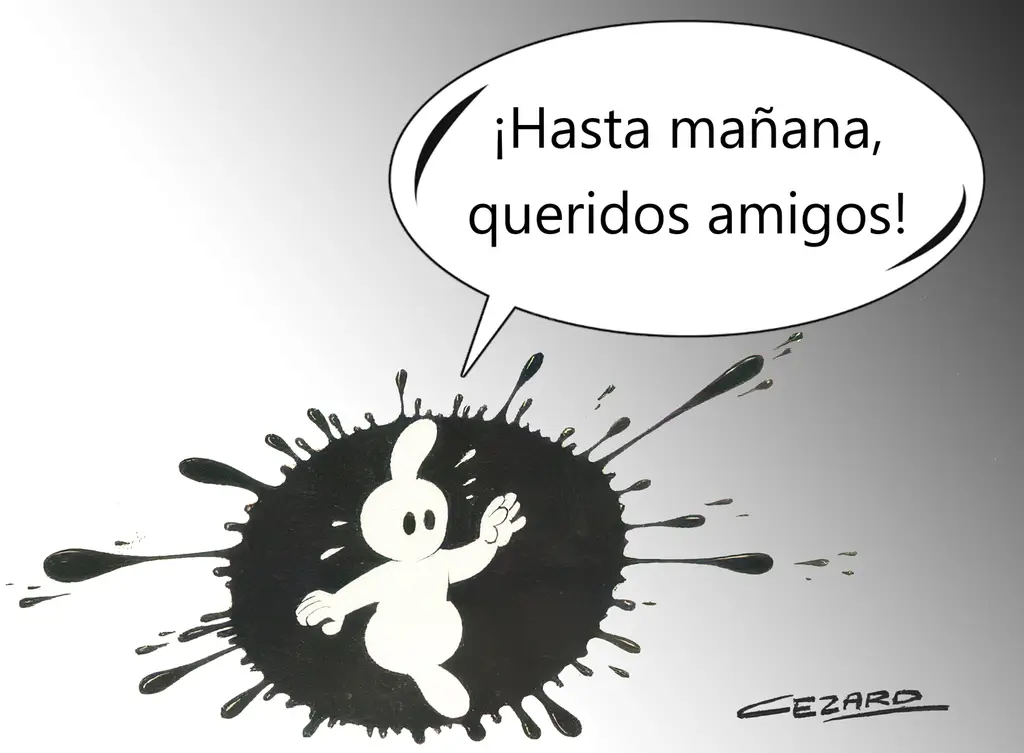

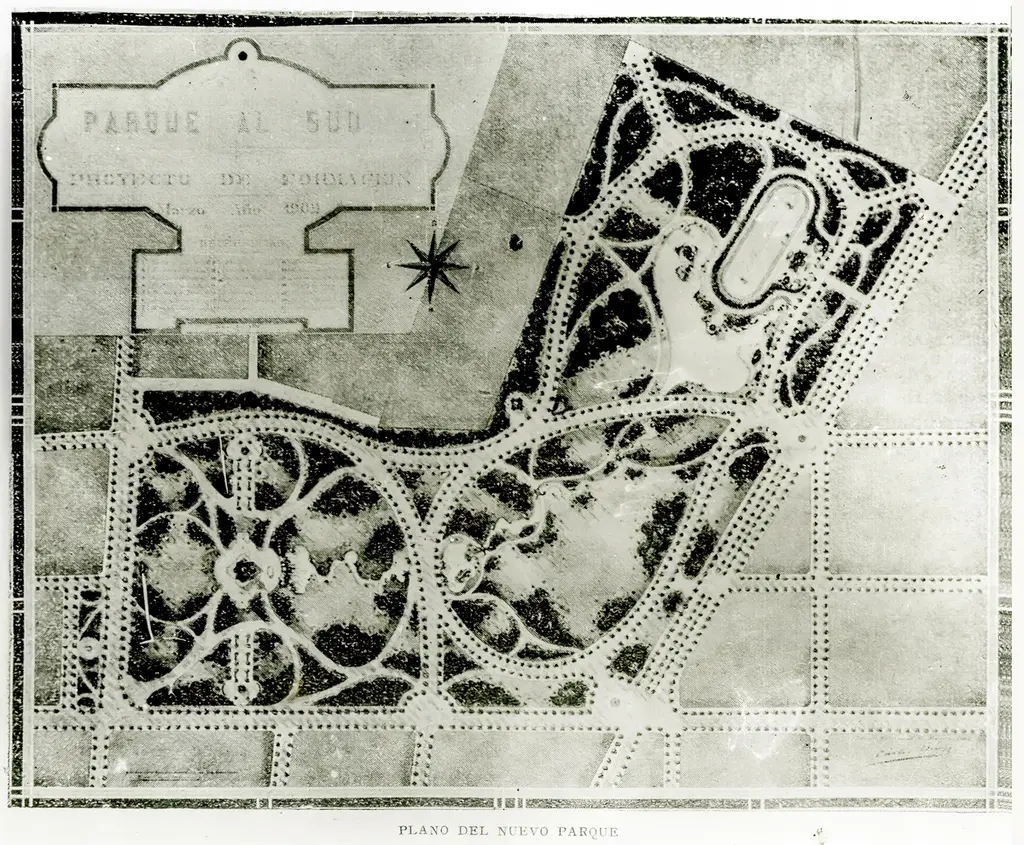

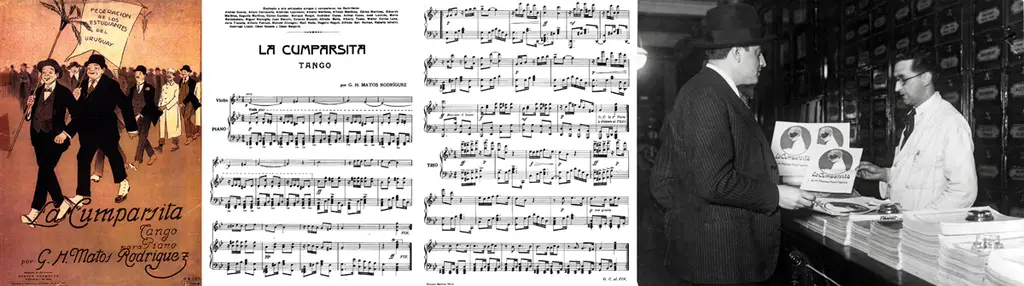

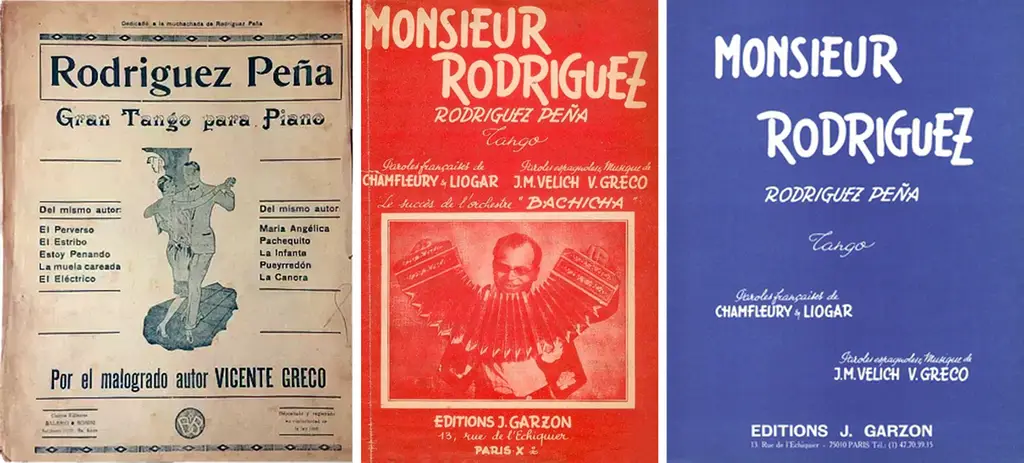

Les lecteurs Viva Tonal de Columbia

Je ne vais pas me lancer dans l’histoire de ces tourne-disques, car je n’y connais pas grand-chose. En revanche, il me semble intéressant de rappeler qu’il y a eu toute une diversité de gramophones et que la tendance dès les années 20 a été de les inclure dans des meubles devant s’intégrer dans les intérieurs art déco de l’époque, mais également de les rendre portables pour animer la vie à l’extérieur.

Je vous présent ici, une machine de chaque type. Un modèle cabinet, un modèle portatif et un modèle portable.

Ces objets sont magnifiques, mais je vous assure, même si certains affirment le contraire, que la qualité sonore n’est pas à la hauteur des procédés actuels…

À bientôt, les amis.