Florindo Sassone; Julio Boccazzi Letra: Dante Gilardoni

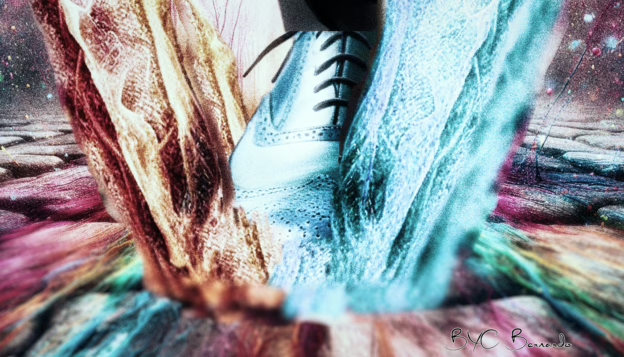

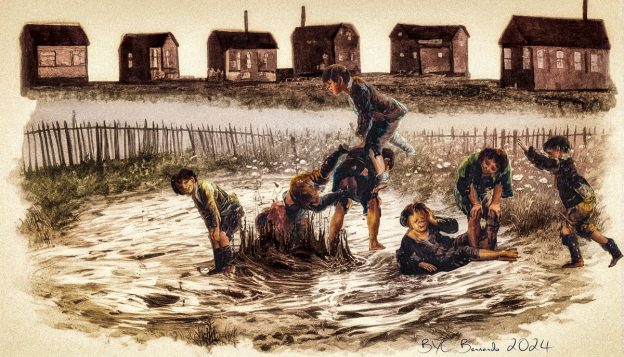

Les trottoirs de Buenos Aires sont couverts de dalles (baldosas) qui ne sont pas toujours bien ajustées. Lorsqu’il pleut, le malheureux qui pose le pied sur l’une d’elles se retrouvera trempé par un jet d’éclaboussures. Notre milonga du jour évoque ce phénomène qui n’empêche pas les milongueros de braver la pluie pour aller danser.

Je dédicace cette anecdote à l’ami Christian, qui sait si bien parler des surprises des trottoirs de Buenos Aires.

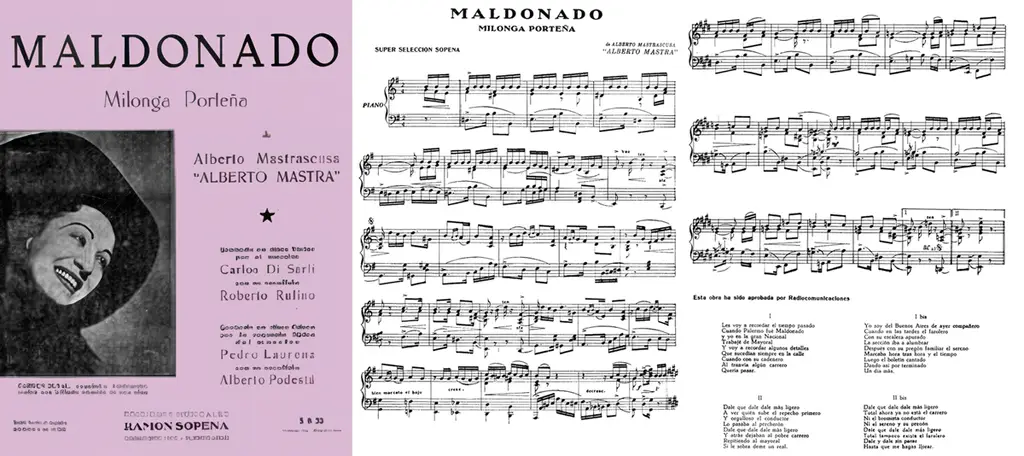

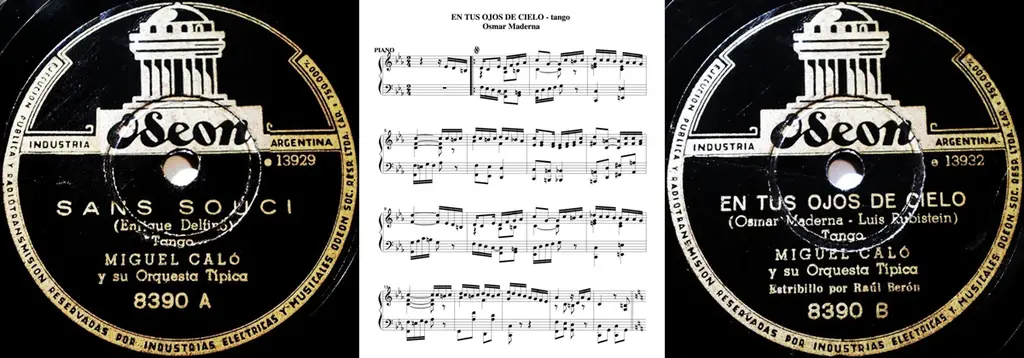

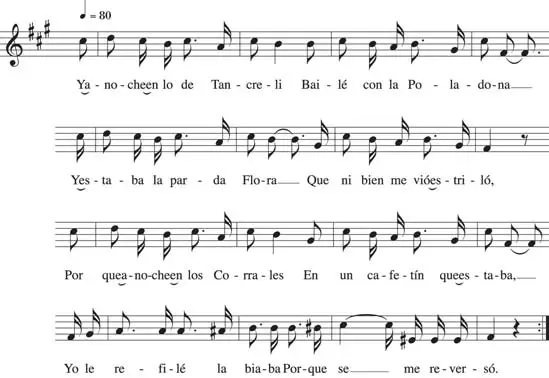

Extrait musical

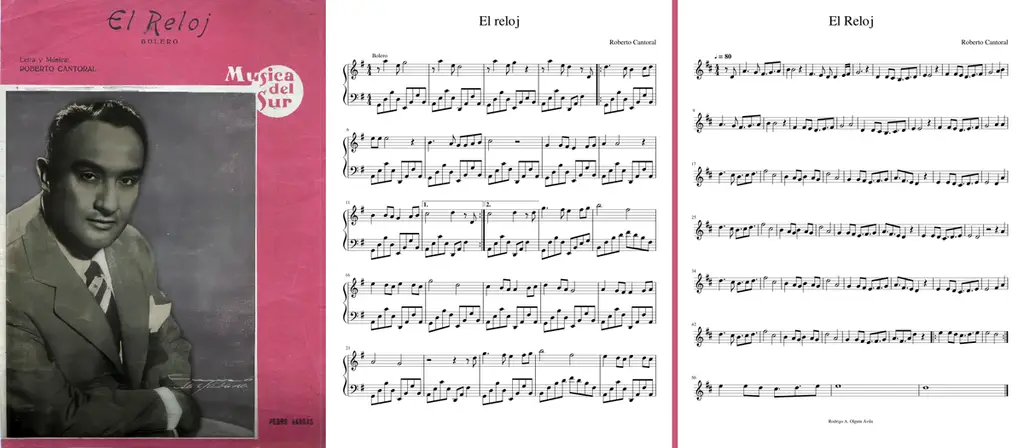

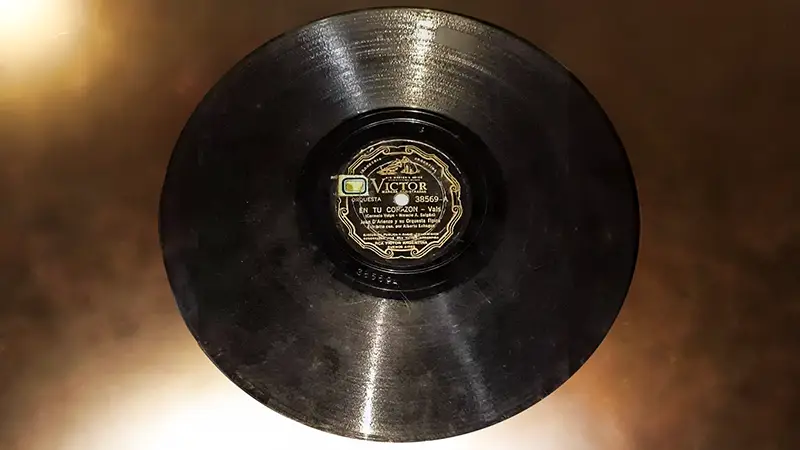

La version du jour n’est pas la plus connue que vous retrouverez à la suite, mais elle est intéressante, car d’un caractère un peu différent de ce qu’on entend habituellement et qu’elle est enregistrée par l’auteur de la musique, Florindo Sassone.

On notera tout de suite le caractère marqué du candombe qui est atténué, voire inexistant dans les autres versions. La voix originale de Macri manque par moment d’un peu de mordant pour la milonga, mais, dans l’ensemble, il me semble que cette version voulue par le compositeur devrait être plus connue.

Paroles

Yo llevo el baile en la sangre

y cumplo con mi destino,

mi vida está en la milonga

y he de seguir por ese camino.

No soy constante en amores

por eso tan solo estoy,

mi carta me la he jugado

y si he perdido, pago y me voy.Rebelde soy para el lazo

ni sus cadenas me echó el amor,

yo soy gorrión viajero

y el mundo entero fue mi ambición.

Igual que baldosa floja

salpico si alguien me pone el pie,

no sé… querer,

mi amor… se fue,

yo iré… bailando

mientras las tabas

me den con que…Si a veces alguna pena

me llega a mojar los ojos

y surgen desde el olvido

aquellos labios siempre tan rojos,

me afirmo el chambergo claro

y agarro p’al cabaré,

mi vida es una milonga

y sé que bailando yo moriré.Igual que baldosa floja

salpico si alguien me pone el pie.

Florindo Sassone; Julio Boccazzi Letra: Dante Gilardoni

Traduction libre

J’ai la danse dans mon sang et j’accomplis mon destin,

Ma vie est dans la milonga et je dois continuer sur cette voie.

Je ne suis pas toujours amoureux, c’est pour ça que je suis si seul, J’ai joué ma carte et si j’ai perdu, je paie et je pars.

Je suis un rebelle contre le lien et l’amour ne m’a pas enchaîné,

Je suis un moineau voyageur et le monde entier était mon ambition.

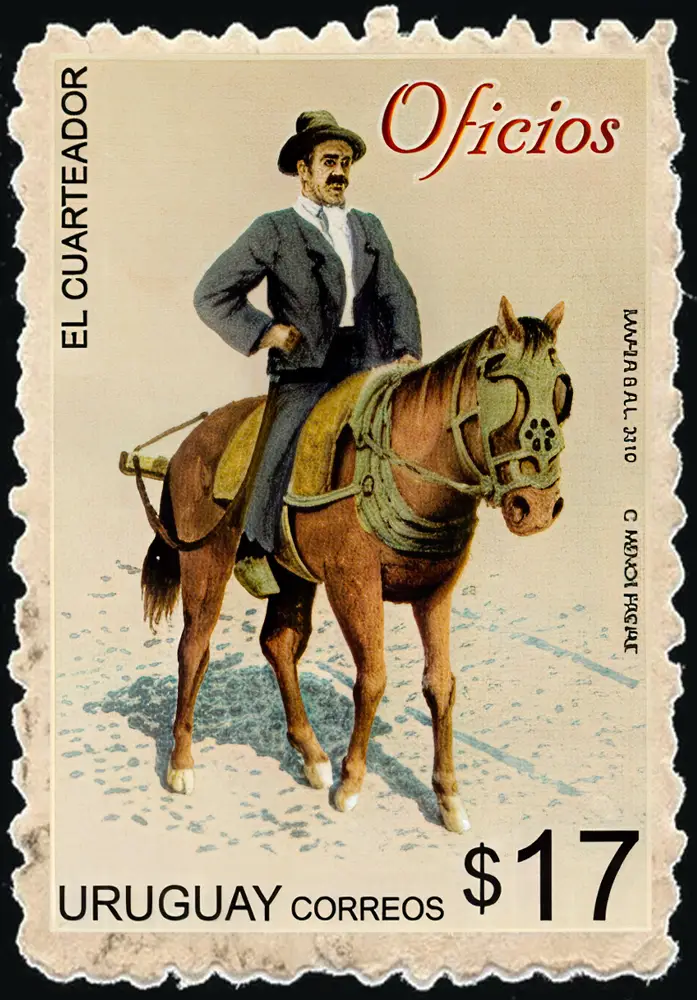

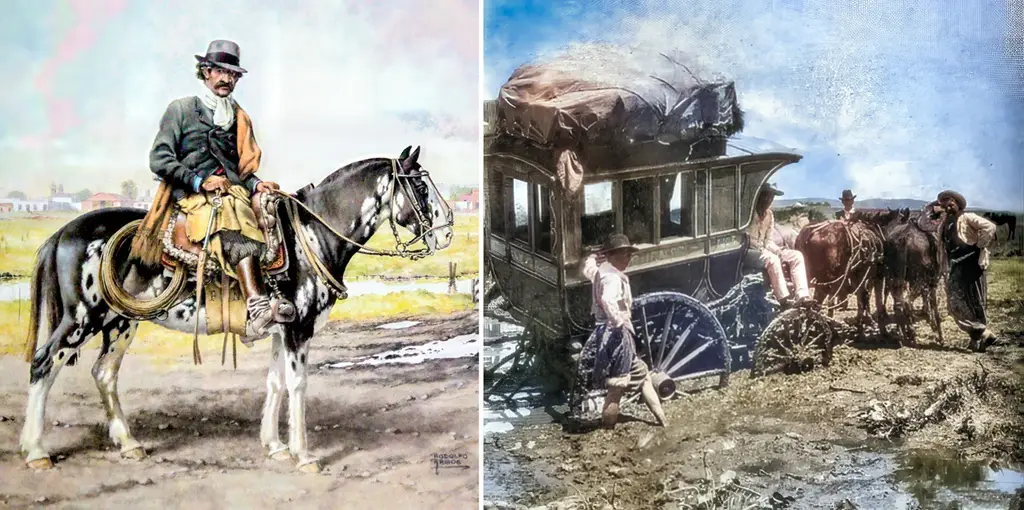

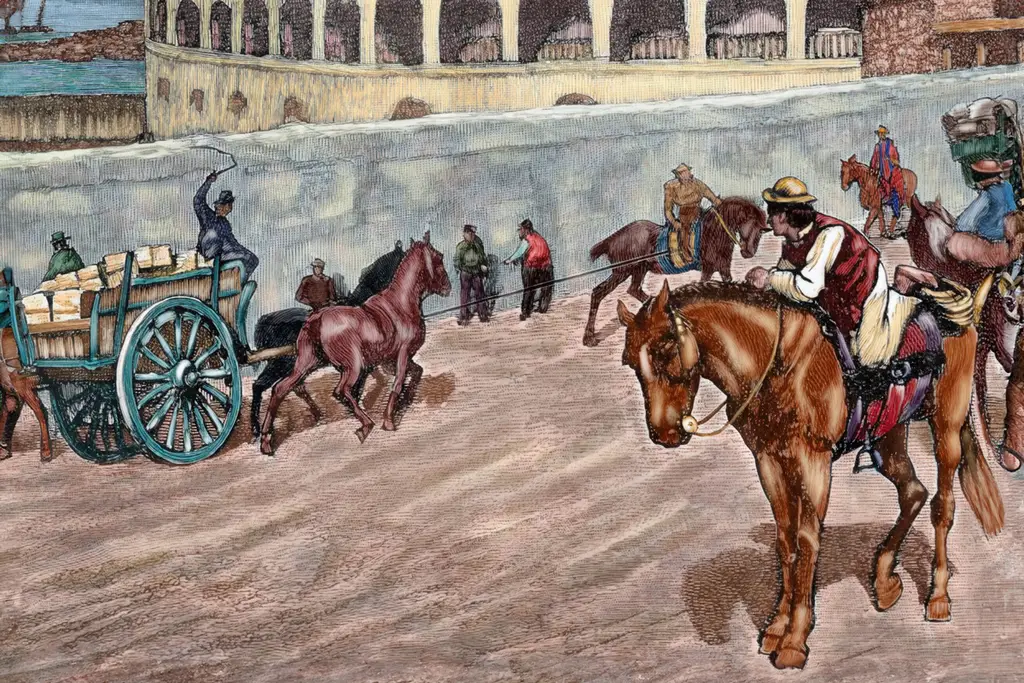

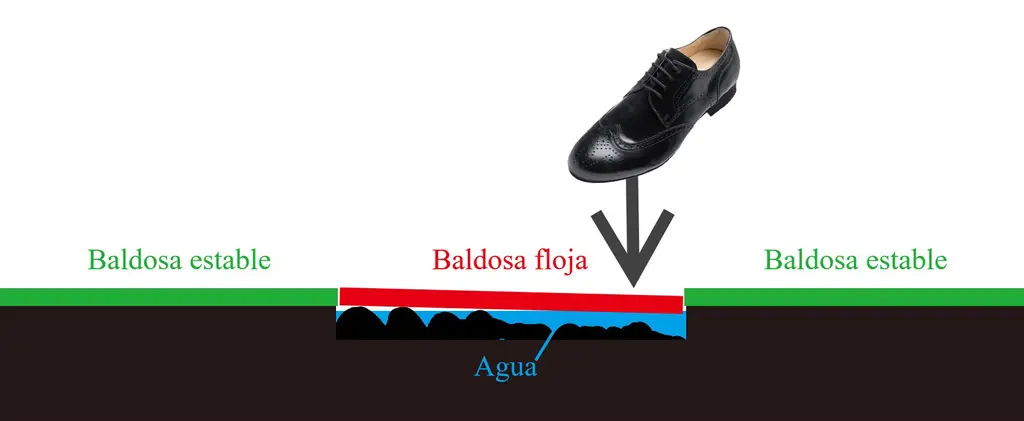

Comme une dalle branlante, j’éclabousse si quelqu’un me met le pied dessus, (La baldosa est la dalle, le carrelage qui couvre les trottoirs de Buenos Aires. Certaines sont mal fixées et quand il a plu, lorsqu’on marche dessus, elles projettent l’eau qui est en dessous et inonde le maladroit).

Je ne sais pas… aimer, mon amour… elle est partie, j’irai… Danser tant que les jambes me donnent ce que…

Si parfois quelque peine me mouille les yeux et que surgissent de l’oubli ces lèvres toujours si rouges,

J’ajuste mon chambergo (chapeau de gaucho) clair et je prends pour le cabaret,

ma vie est une milonga et je sais qu’en dansant, je mourrai.

Comme une dalle branlante, j’éclabousse si quelqu’un me met le pied dessus.

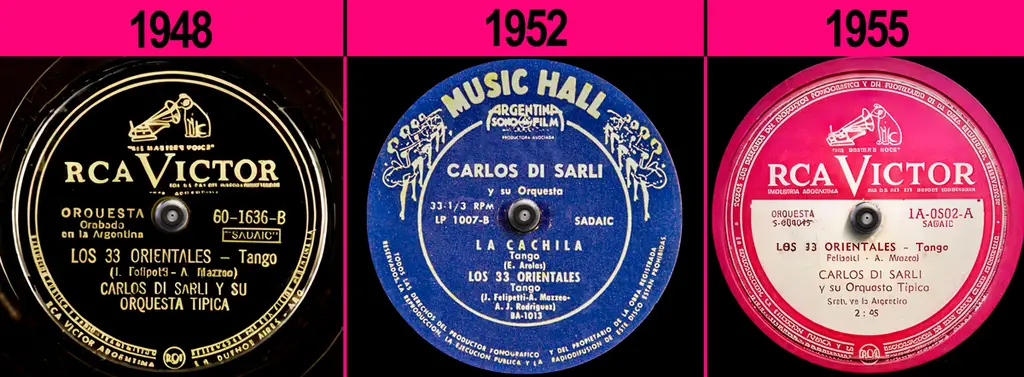

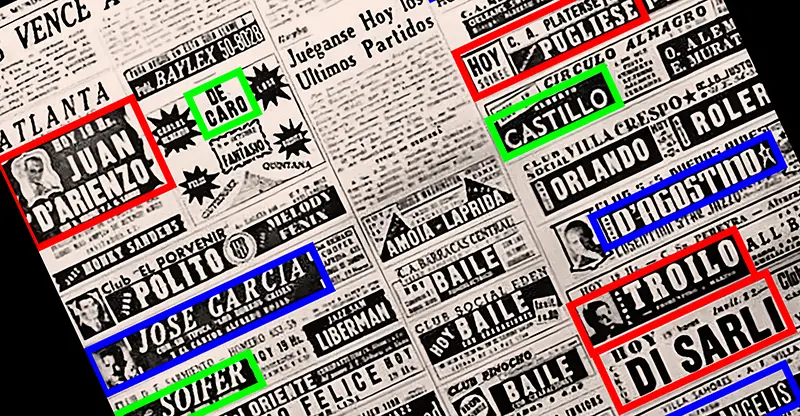

Autres versions

C’est le plus ancien enregistrement du titre en ma possession. Si la merveilleuse voix de ténor de Ledesma n’est pas forcément la plus adaptée à l’interprétation de ce titre, l’orchestre a des arrangements qui valent l’écoute.

Cette version est une des plus célèbres, sans doute à cause du beau duo entre Valdez et Bustos. À mon goût, cette version n’est pas forcément plus géniale à danser que les autres. On l’entend cependant régulièrement, c’est qu’elle doit convenir.

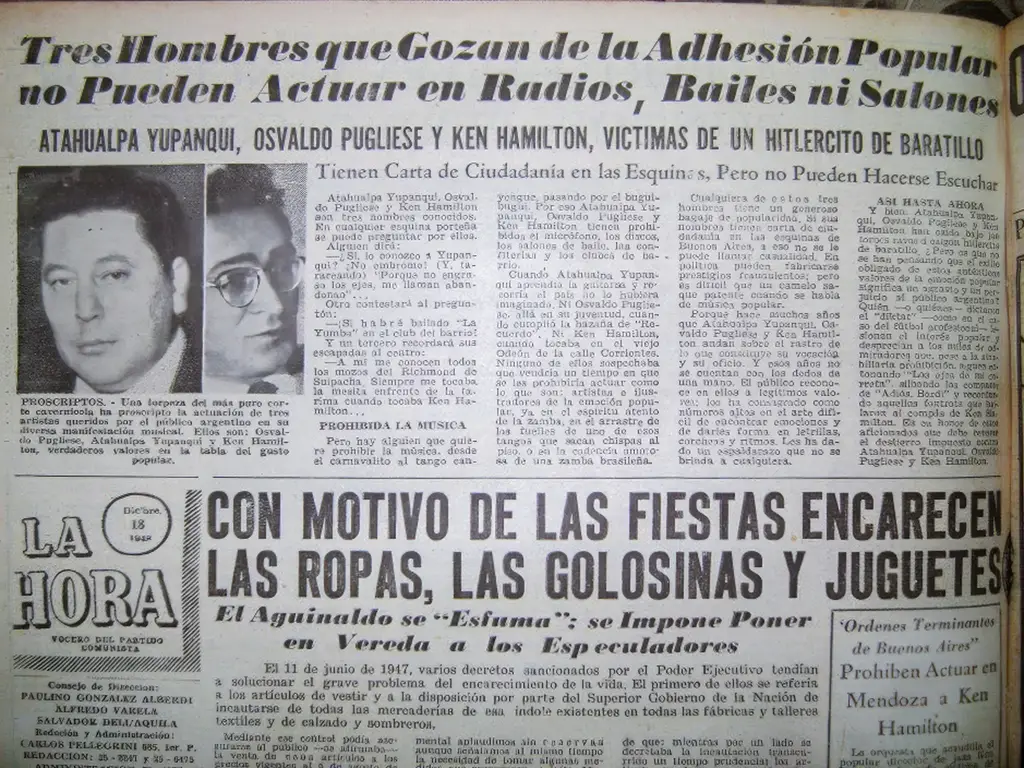

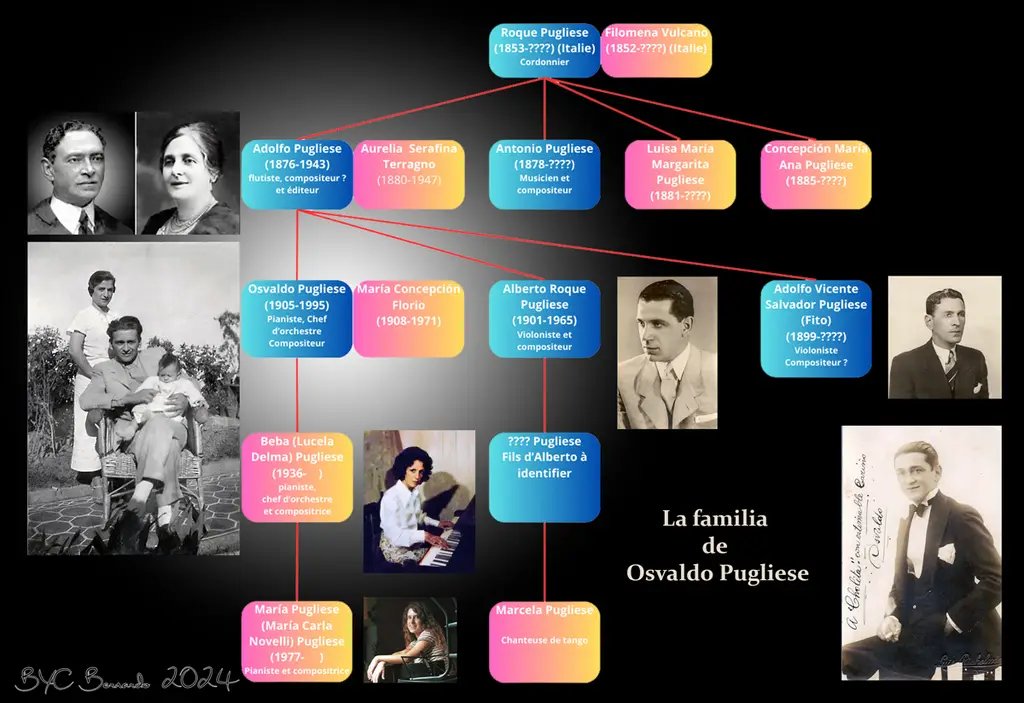

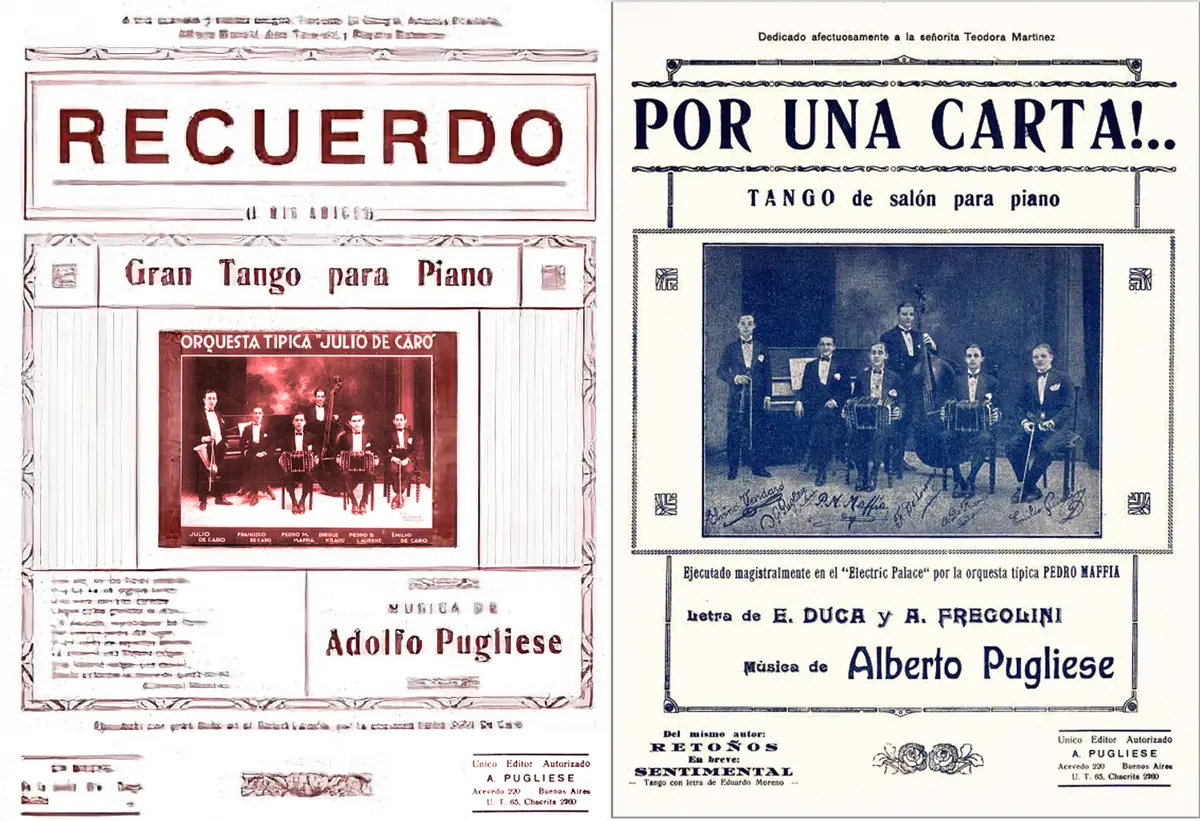

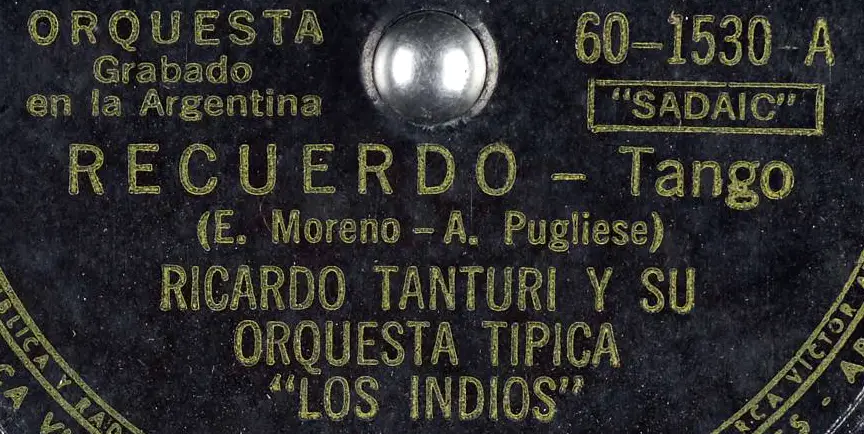

Le début lancé par le piano de Pugliese est très original. C’est sans doute la version avec l’orchestration la plus aboutie. Le duo est assez joli et si le résultat d’ensemble est superbe, les changements de rythmes et les surprises peuvent rendre la tâche des danseurs compliquée. Comme DJ j’hésiterais avant de passer ce titre, mais il faut savoir prendre des risques…

Cet orchestre propose une version instrumentale avec une bonne rythmique. La flûte et le vibraphone remplacent les voix, ce qui donne une version fraîche et originale qui pourrait plaire aux danseurs curieux.

C’est notre version du jour et, comme vous pouvez maintenant le constater, elle est assez différente des autres versions.

La réverbération est à mon sens très gênante et invalide sans doute cet enregistrement, sauf peut-être pour les nostalgiques de l’acoustique de Sunderland.

Si on tient compte que cette milonga n’est pas une des plus évidentes à danser, cette version n’est pas désagréable et on peut se laisser tenter.

Une version légère où la flûte le dispute à la voix de Dolores Sola.

Los Mancifesta proposent généralement des versions énergiques, ce qui est le cas ici. Peut-être que l’interprétation est un peu rapide, mais c’est bien d’avoir de la variété pour répondre aux différentes conditions de la milonga.

Il sera sans doute difficile de vendre cette version comme milonga dansable. Contentons-nous de la considérer comme une curiosité.

Cette version n’atteint peut-être pas les sommets des derniers étages, mais elle est sympathique. Cette version fait partie de leurs titres dansables, ce qui est moins le cas d’autres titres, notamment ceux qu’ils ont écrits et qui sont destinés à l’écoute ou à un autre type de tango.

Baldosa floja 2014 — La Truca (San Luis, Argentina) Voix: Fernanda Rivero / Guitares: Emiliano Rivero y Alcides Alcón / Percussions: Nahuel Rivero / Contrebasse: Toni Funes

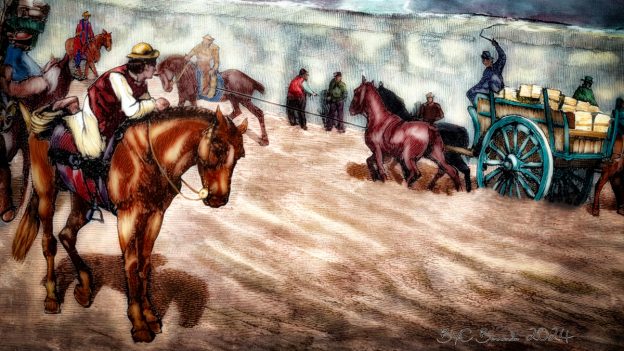

Histoires de Baldosas

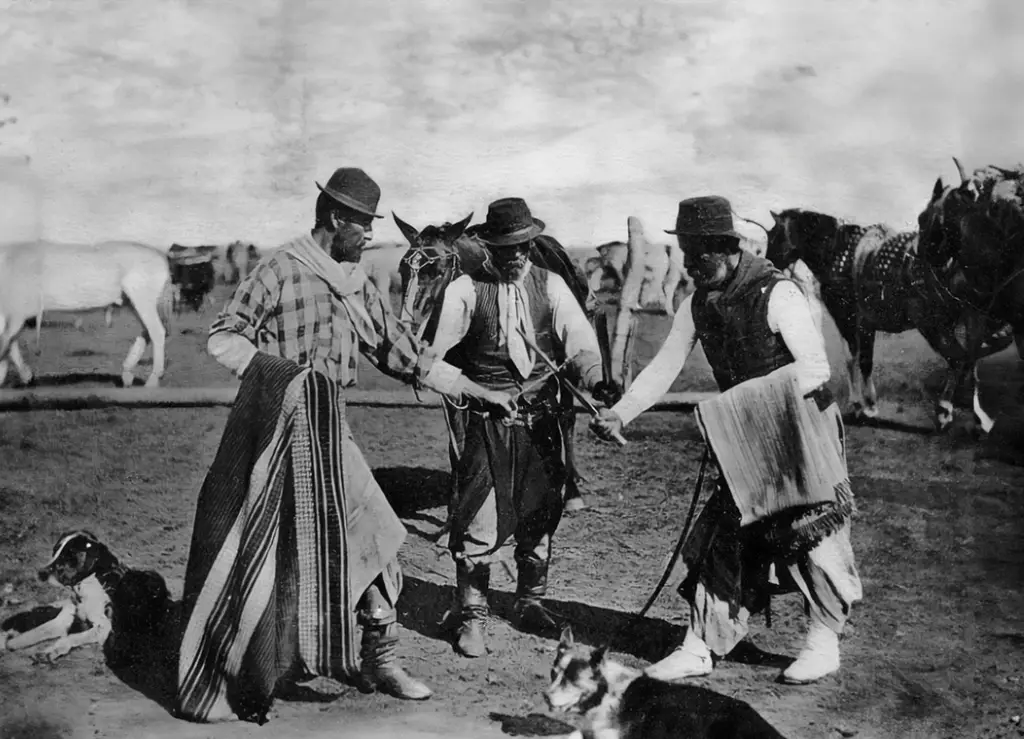

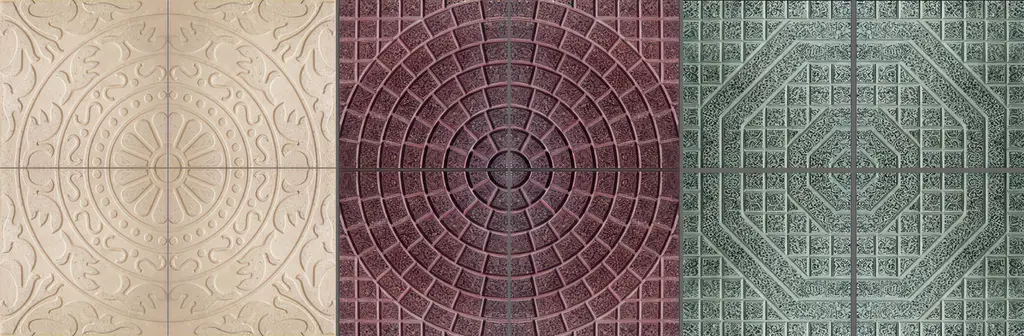

Ceux qui sont habitués à voir des trottoirs relativement uniformes ont peut-être été surpris de voir qu’à Buenos Aires, les trottoirs sont différents lorsque l’on passe d’une façade à une autre.

En effet, à Buenos Aires (CABA), la construction, l’entretien et la réparation des trottoirs incombent en premier lieu au propriétaire de l’immeuble qui est en face de cette partie de voirie, conformément à la loi 5902.

Cependant, si les dommages sont causés par des travaux de réseaux (électricité, gaz, eau) ou par des racines d’arbres, la responsabilité en incombe à la municipalité (GCBA).

Ces deux phrases expliquent à peu près ce qui se passe.

Certains soignent les abords de leur lieu avec de belles dalles et d’autres, plus négligents, laissent le trottoir à l’abandon ou le « réparent » avec les moyens du bord.

D’autres, victimes de travaux à répétition, se lassent de réclamer au 147 (numéro de téléphone dédié) la remise en état de leur précieux trottoir. Il faut dire que ces « remises en état » sont souvent négligées et c’est une des principales causes de dalle branlante, baldosa floja.

Limite entre deux immeubles

Environ tous les 10 m, il y a un nouvel immeuble et, donc, un nouveau trottoir. Même si deux propriétaires ont choisi le même motif pour les dalles, ces dernières ne seront pas forcément alignées et la jonction entre les deux parcelles est généralement bien marquée.

Voilà, les amis. J’espère que cette baldosa floja vous aura intéressés et qu’elle ne vous fera pas trébucher en la dansant.